微导丝技术联合支架植入开通颈动脉闭塞2例报告

2016-04-12张路,唐骁,郭大乔

个案报告

微导丝技术联合支架植入开通颈动脉闭塞2例报告

张路唐骁郭大乔

(复旦大学附属中山医院血管外科,上海200032)

Microguide Wire Technique Combined with Stenting for Recanalization of Carotid Artery Occlusion: Two Case Reports

ZHANGLuTANGXiaoGUODaqiao

DepartmentofVascularSurgery,ZhongshanHospital,FudanUniversity,Shanghai200032,China

颈内动脉颅外段粥样硬化闭塞性病变是缺血性卒中的重要病因之一。我们近期利用微导丝技术完成颈内动脉闭塞再通支架置入术2例,现报告如下。

1病例资料

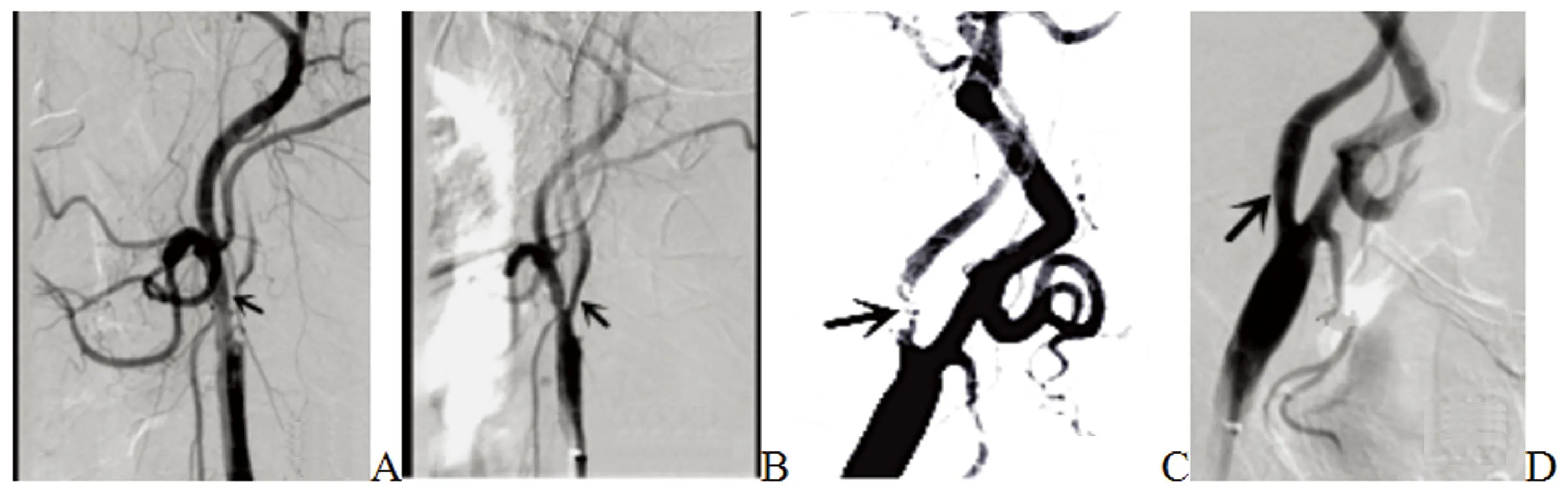

1.1病例1患者男性,79岁,因“7个月前突发失语2次” 于2014年7月17日入院。既往史:高血压7年,口服降压药治疗,血压控制不佳;糖尿病史15年。查体:神智清醒,右侧肢体肌力Ⅳ级,神经系统检查(-)。左侧颈动脉搏动减弱,未闻及血管杂音。美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分:1分。头颅MRI检查:多发腔隙性梗死灶。颈椎动脉超声检查:左侧颈内动脉内充满实质回声,未见明显血流。局麻下经右股动脉造影显示:左侧颈内动脉起始部重度狭窄,局部闭塞(图1A),左侧大脑前动脉未见显影,左侧大脑中动脉显影差。送入6F长鞘(90 cm)至左侧颈总动脉。导入Conquest pro12导丝(0.014英寸,180 cm),通过左颈内动脉闭塞段,导管造影显示左侧颈内动脉(颅外段)远端流出道尚正常。交换300 cm Workhorse保护伞导丝,并送入NAV6远端脑保护伞,低于颈内动脉虹吸部释放。Sterling球囊3 mm×30 mm快速预扩颈动脉病变(808 kPa,5 s)后,导入Acculink支架(6 mm×40 mm)释放于颈动脉病变段。回撤脑保护伞。造影显示:支架形态位置良好,支架内残余狭窄<30%(图1B);颅内血管造影显示:左侧大脑前动脉未见显影,左侧大脑中动脉显影较前明显改善。

1.2病例2 患者男性,77岁,因“右上肢乏力1月余”于2014年5月26日入院。有高血压、糖尿病史,血压、血糖控制不佳。查体:右上肢肌力Ⅳ级,神经系统检查(-)。右侧颈动脉搏动减弱,未闻及血管杂音。NIHSS评分:1分。超声检查:右侧颈内动脉闭塞后少量再通。头颅MRI检查:多发腔隙性梗死灶。局麻下经右股动脉造影显示:右侧颈总动脉分叉、颈内动脉起始部重度狭窄,局部闭塞(图1C)。颅内造影示:右大脑前、中动脉显影稀疏。导入NAV6远端脑保护伞通过颈动脉闭塞段受阻,交换Conquest pro12导丝(0.014英寸,180 cm),通过闭塞段进入远端正常颈内动脉。Sterling球囊(3 mm×30 mm)预扩后,释放NAV6远端脑保护伞。Sterling球囊(4 mm×20 mm)再次预扩后,于颈动脉病变段放置锥形Acculink支架[(7~10) mm×40 mm)]。透视下见残余狭窄>50%,Sterling球囊(5 mm×20 mm)后扩。回收保护伞。造影显示:支架形态好,颈动脉血流通畅(图1D);颅内血管造影:大脑前、中动脉显影满意,血流速度较治疗前加快。

术后处理:术后2例患者均予低相对分子质量肝素钙4 100 U,皮下注射,每日1次,维持3 d,阿司匹林0.1 g,口服,每日1 次;氯吡格雷75 mg,口服,每日1次。控制血压、血脂;盐酸乌拉地尔注射液微泵静注,控制收缩压≤140 mmHg。术后患者精神状况明显好转。第1、2例患者术后NIHSS评分分别为0、1分。术后3 d, 2例患者均康复,顺利出院,术后3个月、6个月随访,患者临床症状均明显减轻,均无再次脑缺血发作。

A:病例1患者术前颈内动脉起始段重度狭窄,局部闭塞处(箭头所示);B:病例1患者术后狭窄解除(箭头所示);C:病例2患者术前颈内动脉起始段重度狭窄,局部闭塞处(箭头所示);D:病例2患者术后狭窄解除(箭头所示)

图1患者术中颈动脉造影

2讨论

2.1治疗颅外颈动脉闭塞的手术指征2011年ACCF/AHA推荐的颅外颈椎动脉狭窄治疗指南中,对于颈动脉慢性完全阻塞的患者不推荐颅外动脉的再通治疗(C类证据)。因为慢性完全阻塞的颅外动脉在再通治疗中栓子有可能脱落至大脑动脉,造成脑梗死。然而,此2例患者近期有短暂性脑缺血发作(TIA),术中大脑动脉造影示大脑动脉显影差,考虑由大脑功能区缺血所致,且颈内动脉闭塞段远端血管通畅,所以选择颈动脉再通手术。

2.2微导丝技术及围手术期管理

2.2.1微导丝技术对于微导丝技术开通颈动脉闭塞病变,腔内器械的选择和介入操作技术都很重要。让导丝进入颈动脉闭塞段残存孔道或血管真腔入口是关键。上述2例患者均用微导丝开通了颈动脉闭塞病变。尤其是第2例患者,首先使用0.018英寸(约231 cm)的V-18导丝未能通过病变,后选用0.014 英寸的Conquest pro12导丝,该导丝头端仅0.009 英寸(约116 cm),头端硬度为12 g,除导丝头端之外的部分带有亲水涂层。上述特点使其较适合于外周动脉闭塞病变的介入治疗。在微导丝通过颈动脉闭塞段后可选择跟入微导管、支撑导管或小口径球囊,以降低脑保护装置到位前斑块脱落的风险。

2.2.2围手术期脑保护微导丝开通闭塞病变后,首先应尽可能先放置远端脑保护伞再行球囊预扩,2011年ACCF/AHA指南提出,当血管损伤较轻时,远端脑保护装置可以减少颈动脉支架置入术(CAS)术中卒中发生的风险(C类证据)。其他可用于颈动脉闭塞开通的装置还包括近端脑保护装置,其优点是处理病变前放置,较脑保护伞,可进一步降低栓塞风险,增加球囊和支架的推送能力。但使用前应评估患者颅内血供的代偿情况。MOMA系统就是一个代表。

2.2.3脑高灌注综合征CEA术后脑高灌注综合征的发生率为0.4%~7.7%,而目前CAS术后也发现了此并发症。症状包括偏头痛样头痛,进展至癫痫发作,最严重的表现即颅内出血性卒中。危险因素包括高血压控制欠佳,过度使用抗凝药物或抗血小板药物。为预防术后脑血流量过度增加导致此严重并发症,第1例患者放置支架后未后扩,而第2例患者放置支架后残余狭窄率>30%,也仅采取5 mm球囊后扩;此外,血压控制在140/90 mmHg以下;最后,颈动脉开通,术毕和围手术期应用甘露醇125 mL静脉滴注,每12 h 1次,持续至术后第2天。

2.2.4抗血小板药物的应用目前缺血性卒中或TIA患者,双重抗血小板治疗的疗效尚不明确,但对于拟行CAS的患者,术前行抗血小板治疗已成共识。2例围手术期均应用阿司匹林和氯吡格雷。

对于颈动脉完全闭塞行CAS的病例已有报道,但是治疗经验仍待总结,手术技巧尚待提高。我们认为严格挑选合适患者,借鉴冠脉慢性完全闭塞病变开通技术和选用合适的导丝导管[1]、围手术期应用抗血小板药物及严格控制血压,采用微导丝开通技术治疗颈动脉闭塞可取得满意的疗效。

参考文献

[ 1 ]Stone GW, Colombo A, Teirstein PS, et al. Percutaneous recanalization of chronically occluded coronary arteries: procedural techniques, devices, and results[J].Catheter Cardiovasc Interv,2005,66(2):217-236.

中图分类号R654

文献标志码A

通讯作者郭大乔,E-mail: guo.daqiao@zs-hospital.sh.cn

基金项目:上海市科学技术委员会医学引导类项目(编号:14411962300)