分餐与合食:中餐食制社会心理流变下的两张面孔

2016-04-07李永康

李永康

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

分餐与合食:中餐食制社会心理流变下的两张面孔

李永康

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

饮食既是每个个体日常生活不可或缺的活动,也是一个族群文化进程中有机的组成部分。透过饮食既可以表现环境与时代对族群的影响,也可以窥见族群适应变化的损益与智慧。作为华夏文明的一部分,饮食既向世界传递着中国味道,也隐含着生活方式、饮食结构、社会风气等方面的更迭,深层中展现着一个族群社会和心理的变革。通过分餐向合食的转变可以窥见其背后的时代精神与多元文化。生理需求、安全需求、归属需求、自尊需求、自我实现需求在饮食中得以展现,也影响和塑造着华夏民族的心理和精神气质,与西方食制的碰撞则为发扬民族精神、传承民族文化带来了机遇与挑战。

中餐;食制;分餐;合食

一、食制的原始状态

远古先民在更为原始的阶段,其生活状态和劳动方式较为简单,更多的是通过采摘和渔猎完成生命活动及其延续。劳动形式是集体劳动,分配方式是平均分配,饮食活动不通过其他器物完成。伴随火、制陶和工具的革新,渔猎成功率得以提高,日用器物得到增加。前者为食品分配提供物质基础,后者为分而食之提供器物支持。先民陶煮匕食的过程中,箸、叉、鬲、炉、釜、钵、壶、鼎等食具器的雏形出现。同时,先民环火而食,席地而坐的习惯也在分餐的现实之外,为合食奠定了心理认同。可以认定,在此阶段先民优先满足的是生理需求,特别是抵御饥饿,就如马斯洛在《动机与人格》中所言,“他的梦境里是食物,记忆里是食物,思想活动的中心是食物,感情的对象是食物。他只感知到食物,只想获得食物。”[1]20先民在满足生理需求的同时,一定程度满足了安全需求,即这种集体劳动,统一分配的形式让先民产生相互信任、互相依存的心理。但是,伴随着生理需求的日渐满足,安全需求会对后世的食制发展产生极大的推动作用。

二、食制的变化发展

伴随历史的变迁中餐的食制总体上呈现出一种分餐向合食转变的样态,这一样态在不同的历史时期呈现一种渐变的更迭状态。毋庸置疑,这一变化与经济发展、文化交流、社会风气、建筑服饰、大众心理等紧密相关。

1. 分餐的开端

历经蒙昧时期、新石器时期、青铜时代,中餐的餐器具已有了重大的变化。一方面出现了专职器具如炊食具、盛食具、进食具、储食具、饮酒具、储酒具、饮水具、储水具、盛具、坐具、储具等[2]15-33;另一方面出现了社会契约“礼”,它通过食器具的多寡和材质对社会阶层予以划分。这集中体现在《周礼》《仪礼》《礼记》和一些史书的记载当中。

天子之席五重,诸侯之席三重,大夫再重。(《礼记·礼器》)

宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散,尊者举觯,卑者举角。(《礼记·礼器》)

天子食九鼎,王食七鼎,诸侯食五鼎,大夫食三鼎。击钟列鼎而食者必属贵族。(《春秋公羊传》)

可见,包括席、杯、鼎等在内的食器具符号化后用以指涉与区分不同的社会阶层。其意义已不仅仅停留在分餐,而是假借分餐完成层级间的隔离,认定每个阶层存在的合理性。以鼎为例,鼎本来是一种食器,逐渐由烹饪工具变为装盛器皿而且专门装盛肉食。鼎的数量象征着当时稀缺肉食的数量,顺承演变为一种身份的象征,由此出现了后世的“楚王问鼎”。此时的进食样态遵从一人一案,饭、菜、酒等放置在并不宽大的几或案上,进食时体态是端坐或跽,即上身挺直,双膝着席,臀部挺立或压在双脚上,主宾通过方位座次加以区分。这些文献记载中的“礼”,无疑是对饮食活动的规范与束缚。它既有与蒙昧时期间离的态度,也具备周战胜商后所承袭的思考。

从建筑和服饰的角度考虑,这种进食样态十分合理。一方面,据《周礼·冬官·考工记》记载,匠人筑宫室“墙厚三尺,崇三之”。先秦时期的1尺约合今天的23cm左右,9尺约为207cm,可见当时室内空间比较低矮,人们不得不席地而坐来适应低矮的建筑空间[3];另一方面,当时人们所穿的绔或袴,是一种没有裆的裤子,这类服饰不适宜采用高坐姿。长袍广袖的衣着也不能避免与他人、食器等碰撞,所以无法在一个案上就餐。“刑不上大夫,礼不下庶民”,虽然平民未必完全遵从上述的饮食样态进行日常生活,但是可以肯定平民在一些场合如“乡饮酒礼”,都是按照礼的规范进行分餐和施行教化的。同理,生活中出现的箕踞,即臀部坐在席榻上,曲起双膝,足部踩着席榻或平伸开两腿,这一很舒适的坐姿被视为是轻浮与失礼的表现。

除了上述原因外,满足心理的安全需求也是形成此时饮食样态的一个重要原因。不同于蒙昧时期的共同劳动与平均分配,等级的出现带来了相当大的风险。这种风险转化为两个问题,一则是既得利益者如何对自身权利进行维护;二则是被压迫者对于现状该不该反抗。社会契约“礼”的出现,弥合了这种风险,通过对等级地划分确认了不同的身份,以及提出突破这种身份应当受到的惩罚。这些投射到此时的饮食样态中,就形成了一种相隔空间大、身体受束缚的饮食姿态。首先,增大的空间距离,一定程度上有自我保护的作用;其次,增大的空间距离,可以视作等级心理距离的外部显现;再次,避免箕踞采用端坐或跽这种受束缚的体态则表现了与蛮荒的隔离。纵观春秋、战国的乱离与纷争,人的安全需求相较生理需求更为突出的表现在这一时期,伴随着时代发展这一需求也会为其他需求所替代或压抑,相映的饮食样态也会发生变化。

2. 食制的变化

伴随时代发展的中餐食制在魏晋南北朝和唐朝两个历史时期,其变化意味尤为重大。这两个历史时期既表现了民族和文化的大融合,也表现了社会风气、民族心理等对食器具的影响与发展。其中,建筑技术的进步,木架结构以及斗拱系统的日臻完善,使得室内空间得以提升,为分餐向合食的变化提供了场域基础;服饰的变革,尚胡服的社会风尚,为合食创造了便利,即瘦窄与连裆的胡服,所占的空间较小,在进餐时相对不容易与食器、他人碰撞。更为重要的是坐具的革新。人们一改以往的坐或跽变为使用坐具,这一变革一方面来自吸纳游牧民族习惯;另一方面来自游牧民族文化对传统礼制思想的冲击和革新,更为适应人发展的坐姿从束缚中解放出来。然而,魏晋南北朝和唐朝两个历史时期的食制变化却有一悲一喜两种风格。

(1)魏晋南北朝的哀伤

魏晋南北朝时期,由于政治黑暗以及北方少数民族的侵袭,不得不出现两种人生状态,一种来自朝内的朝不保夕,一种来自外部的流离失所。应对前一种状况的方式是自放旷达或者扪虱谈玄,寄托于黄老之学、神仙之术;应对后一种状况的方式即重视家庭、家族的和睦与团结,以饮食的方法表达伦理亲情,稳定内部团结,寄托乡关之思。上述两种方式都从时代和心理的角度,为分餐向合食的过渡做出了准备。但是,可以看到这种变化溢满了哀伤。

魏晋南北朝时期的动荡为宗教的兴盛作出了准备,反之道教与佛教的兴盛又对此时的饮食样态产生了影响。统治者对于大乘佛教的推崇,使得素食在佛门中迅速发展,由南向北逐渐推广。虽然,素食并不是起源于此且贯彻也不十分严格,但对中国饮食文化中的素食系统起到了促进作用。魏晋南北朝时的神仙道教对当时饮食样态的影响反映在两个方面。一为反对厚味、主张节制、适度的养生概念;一为服食药物追求长生的理念,这一定程度上促进了药膳养生在中国饮食文化中的发展。除此之外,魏晋南北朝时期的饮食风尚较前代发生了明显地变化。由“君子远庖厨”转变成饮食是乐趣的体现及延誉的手段。将饮食当作夸耀财产的手段或者展现饮食文化碰撞中的乡关之思等。

安全的需求以及归属的需求,也是此时饮食样态得以改变的原因。朝内的政治黑暗,朝外的侵袭,使得这种乱离相较春秋、战国不同。归属的需求使得人们在九品中正制之外寻找各自的归属,有人选择了谈玄论道就形成了“竹林七贤”这样的团体;有人选择表现“人生寄一世,奄忽若飙尘。”就形成了古诗十九首这些佳篇。但无论哪一种,都使得此时的食制由分餐向合食过渡,借以表现一个团体的融洽,也借以表现一个家庭的温馨。

(2)唐朝的欣喜

隋唐时期,社会趋于稳定,文化政策显得开明包容。唐朝与四方的交往,既增加了人口的流动性,也繁荣了城市的经济。伴随人与人之间交往的密切,宴饮成为一种重要的交流方式。桌椅,瓷质餐具等都为人们由分餐向合食的转变提供推力。这种变化带有喜悦的色彩,并且反映了一种自尊的需求。

食制的变革首先体现在进餐的次数上,先秦时期中国人多一日两餐,汉代以后一日三餐才逐渐推广开来。唐宋时期三餐制在北方中原地区已基本普及了,早、中、晚三餐的具体时间和所食馔品也与现代相差不多[4]。虽然一日三餐,在宋代才大量施行,但唐代的贵族阶层已开始使用。达官贵人需要参加夜间活动,而普通百姓惯于日落而息,三餐制和两餐制在此并行。正是由于贵族阶层多次的食制与频繁地举行宴会,使得食器具发生变化,相映配套的桌椅等得以革新。

从南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》中可以看到此时唐人就餐时的坐姿并不统一,有跪坐、盘腿坐、垂腿坐等。这一方面源自坐具与桌子的高度一致,另外一方面源自唐代开放和包容的文化。此外,唐代还出现了会食,这是一种从分餐到合食的过渡状态,即多人围坐在一张长方形或正方形食桌(当时称“食床”)两侧或三边,菜肴和食物大多由厨师或仆人分送给每个人,只有饼类或羹汤使用同一个器皿,放在食桌上或旁边,个人添加。也就是说,同桌不同器,是在一张食桌上分餐。[5]可见分餐向合食的转变大大加快。

唐朝的稳定、富足、包容、多元让人们满足生理需求、安全需求、归属需求的同时展现了自尊的需求。即“第一,对实力、成就、权能、优势、胜任以及面对世界时的自信、独立和自由等的欲望;第二,对名誉或威信(来自他人对自己的尊敬或尊重)的欲望,对地位、声望、荣誉、支配、公认、注意、重要性、高贵或赞赏等的欲望。”[1]28李世民的话语“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”正是这种自尊的代表。伴随着民族和文化的融合,合食逐渐替代分餐成为一种相对固定的食制。

3. 合食的形成与延续

合食制正式形成于宋朝,其中较为重要的推动力来自经济发展、社会风气的革新、瓷器烧造技艺的提升。首先,三餐制的确立与推行使得人们与饮食的关系更加密切;再者,高足家具的出现,使垂足坐逐渐定型为主流的饮食体态;再次,商业活动突破了之前明确规定的区域范围,从而促使酒楼茶肆为代表的餐饮业的发展;最后,瓷器烧造技术的提升,使得更多、更大的食用器得以出现并促进了中国饮食美学的发展。

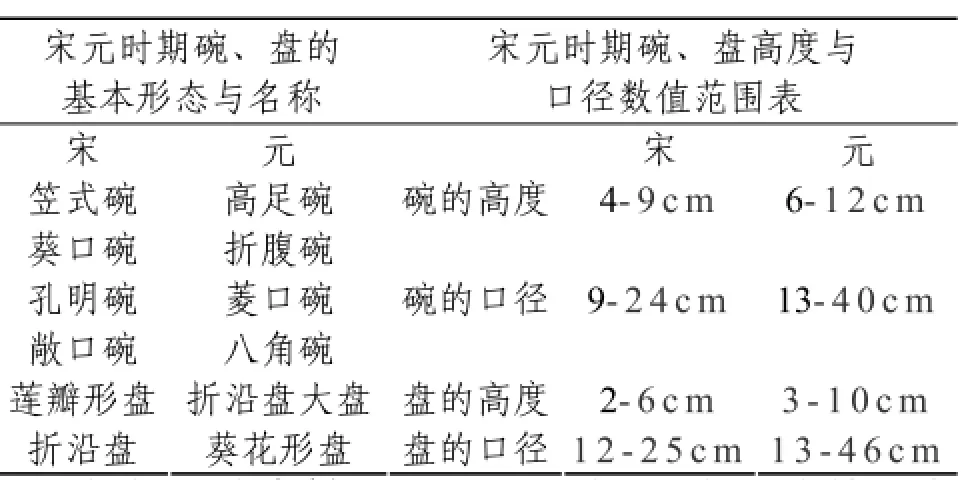

根据相关考古和统计资料,可以较为直观的反映桌椅的高低和食用器具的变化。

河北钜鹿北宋遗址出土的高型木桌,桌面长88厘米,宽66.5厘米,高85厘米,四足为椭圆形,是迄今为止,发现的最早的木制方桌实物。[6]19

顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) 资料来源:网络

表1 -1与1-2[7]

根据上述资料可以证明此时的坐具、桌椅、食器具等都具备了合食的条件。从经济角度出发,以往的分餐制遵从一人一案的原则,所以此时也需要单独的一套桌椅和酒食。但考虑空间大小、桌椅数量、举办成本等,在相对较少的家具上更适宜采取多人共用一套桌椅的方法。同时,这一举措也可以使菜品的色、香、味、意、形、器更为完整统一的展现,与市民文化氛围相得益彰。

宋代物质的极大丰富和政治的疲软形成了鲜明的对比。首先,经济发展带动了市民阶层文化的发展,茶楼酒肆为代表的文化场域出现了诸如讲唱艺术在内的通俗文化形式;其次,文官制度与理学思想的盛行,使得人们的价值追求重归礼教,盛唐以降的时代精神遭到抑制。再次,伴随外敌林立,岁币和割地的现实使得人们偏安一隅,沉醉于物质享乐。可以说,宋朝人在生理需求、安全需求、归属需求、自尊需求和自我实现的需求之间的极不平衡。生理需求被极大程度的满足,而安全需求得不到保证同时遭到理学的规训。而归属需求和自尊需求相比唐朝存在巨大落差,包容和开明的气象逐渐被压抑、醉生梦死的现实所取代。自我实现需求的压抑出现了如陆游、辛弃疾这样的人物,展现了一种悲喜交加的时代风貌。

伴随着合食的确立,元朝的推行与融合,处在中国古典文化总结与整理阶段的明清两代,对食制的贡献更多的体现在承袭方面。其中,最具代表性的是八仙桌。八仙桌的定名有“酒中八仙”说,“蓬莱八仙”说,“吴道子绘八仙桌”说,“尺寸”说等来源,但无论哪一种来源都与民俗生活和合食的饮食样态关联密切。八仙桌一般与方凳、圆凳、条凳等配套使用,又以条凳为主,一张八仙桌配四根条凳,一根条凳可做两人,刚好供八人围坐。但若与椅子配合使用,一般只坐四人。[6]29同时,八仙桌的形制、构造等也被赋予了文化意义。物质方面,八仙桌的桌面是四边均等的正方形,桌腿形制多为圆形或者方形,有牙板和帐等进行围合,重视木材自然肌理的展现。其中的文化内涵也相应的表现出来,采取对称的结构,一方面体现了尚和的文化氛围;另一方面体现了中庸的理想追求。更进一步说,反映了一种“方”、“圆”相谐与天、地的相契的文化追求,即八仙桌形制方正,牙板等围合,落座的人团圆,将这些抽象出来就与方圆、天地产生对映。展现了在封闭体制内化解矛盾、融洽情感的诉求。如此,八仙桌与太师椅后来成为中堂固有的空间布局形式,与祖宗画像、香烛、花艺等构成连接神圣空间与现实生活的媒介,展现了一种内隐化的自我实现需求。

三、食制的未来

述往事,思来者。历经风云变幻的中餐食制在新的历史时期发生了很大变化。其中西方文化和西餐饮食样态的引进对中餐食制的发展起到了促进作用,但是西方饮食样态及其背后的文化导向与中餐迥然不同。首先,西餐使用刀叉和分餐制,上溯历史这或许与欧洲曾流行黑死病及其他疾病有关,借助刀叉和分餐可以避免双手与食物、自己与他人的接触也就减少了被传染的可能;再者,西方宴饮的桌具多为窄长的方桌,越过桌子取食较远的食物会被认为失礼。所以,食材会被平均分割然后分配在每个人的餐盘中,久而久之形成了西方重视个体,重视对方时空隐私的习惯。再者,正是这种重视个体的习惯,催生了如自助餐、AA制这样的饮食样态和经济观念,整体反映一种自主、自由、平等的价值诉求。中餐食制吸纳了上述的饮食样态和经济观念,出现了复归分餐的倾向,但这种倾向具有彷徨的影子。因为这种倾向与中餐的传统理念、价值追求、人文思想相去甚远。

考虑到安全、卫生等因素,实行分餐虽然自不待言,但是彻底抛弃合食这与中国本土文化不相适宜。历经上述演变,中餐食制的变化是以社会、经济、文化、心理等因素合力作用的结果,是一种萦绕在舌尖的活态文化。饮食不仅仅是一种避免饥饿的手段,更是一种时序与人、物产与人、社会与人的和谐。座次格局代表着长幼有序,和睦人伦;“夹菜布菜”体现着自我约束、讲求谦和;酒令等表现着输赢的平衡。展望未来的中餐食制,必将更加混融,更加重视个体的物质与精神诉求。但是合食作为一种文化流变的烙印,必将铭记与施行于后辈的精神气质与日常生活之中。

[1][美]马斯洛.动机与人格[M].徐金声,等译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]陈彦堂.人间的烟火——炊食具[M].上海:上海文艺出版社,2002.

[3]李品,武毅超,陈易.中国餐饮空间演化初探[J].住宅科技,2015(11):58-61. [4]刘朴兵.从日常饮食习俗看唐宋社会变革——以中原地区为考察中心[J].中州学刊,2013(3):133-136.

[5]刘德增.板櫈、座次与合餐——秦汉坐席、座次与分餐纠正[J].民俗研究,2014(6):32-39.

[6]尹美美.秩序的建构——对八仙桌的人文考察[D].北京:中国艺术研究院,2015.

[7]韩荣、陈嘉晔.宋元时期陶瓷食具比较研究[J].南京艺术学院学报,2012(4):9-14.

[8]张振铎、董坤岳.从分餐到合食——以餐具和礼仪为核心的考察[J].沧州师范学院学报,2015(9):72-75.

[9]林海聪.分餐与共食——关于中国近代以来的汉族饮食风俗变革考论[J].民俗研究,2015(1):112-120.

[10]刘容.魏晋至隋唐我国用餐方式由分餐向合食转变之缘由分析[J].前沿,2009(8):167-169.

[11]姜晓莉.西方分餐制和AA 制的个人主义文化渊源及与东方相关集体主义饮食文化的对比[J].楚雄师范学院学报,2015(10):17-22.

[12]黎苗.中西方饮食文化心理差异比较[J].文教资料,2010(9):102-104.

(责任编辑:刘忠义)

TS971.2

A

1671-752X(2016)04-0041-04

2016-05-30

李永康(1990-),男,回族,甘肃兰州人,西北师范大学文学院研究生,研究方向:比较文学与世界文学。