意识形态话语权的说服机制:一个结构性分析

2016-04-02操奇

操 奇

(广东医科大学社会科学部,广东东莞523808)

在全球化、市场化、信息化愈演愈烈的时代,价值日益多元、思想更加多变、话语越趋争锋。这种现象已然成为意识形态领域的新质态。在这种新质态下,思想统治权与意识形态话语权出现了乖离与不对等——一个政党在现实中掌握了思想统治权并不必然等于其在现实中必然实现意识形态话语权。因此,如何加强主流意识形态话语权,日益成为国家意识形态治理能力的重头戏。就其自身逻辑和现实建构而言,意识形态话语权有自己科学的复杂运行机制。一般而言,意识形态话语的基本要素包括:谁说,对谁说,说什么,如何说,为什么说,说的效果。其中,“效果”即说服毫无疑问是终极性核心要素。同样,在现代意识形态和话语权理论看来,意识形态话语权发挥作用的核心机制是经由说服而生成同意与认同[1]38-107。在这个意义上,“话语权”的真正落脚点是“力”不是“权”,或者是一种借助于某种“权力”而生成的“说服力”。因此,无论是从意识形态话语的终极性核心要素来看,还是从意识形态话语权发挥作用的核心机制来看,“说服”机制是意识形态话语权运行机制的核心之一。所以,中国共产党要想建构现实的、高效的、良性的、长久的意识形态领导权,亟需深入研究主流意识形态话语权的说服机制。

1 说服机制的核心要素——基于意识形态概念和核心要素的分析

所谓“机制”,一般是指系统在运行过程中,各个要素之间的相互关系及其运转方式,所以,要想建构主流意识形态话语权的说服机制,首先应该分析这一机制的核心要素。本文认为说服机制的核心要素与意识形态的核心要素有密切联系——从发生学上讲,说服机制的核心要素生发于意识形态的核心要素,只有意识形态结构的每一个核心要素都发挥作用,主流意识形态话语权的说服机制才能真正起到作用。基于此,本文建立了一个分析主流意识形态话语权说服机制的理论模型。

所谓意识形态是指具有明显价值取向的理论形态的思想观念体系以及基于此体系的话语实践,是人们的社会经济地位、物质利益的观念表现,或者说是观念形态的社会存在。在这个意义上,意识形态常常通过具体的制度政策与实施策略,借助特定话语实践传播政治观念、价值,建构政治认同,建立政治合法性。基于此概念,本文认为意识形态结构有如下核心内容:认知要素、制度政策、价值要素、话语要素、实施策略。

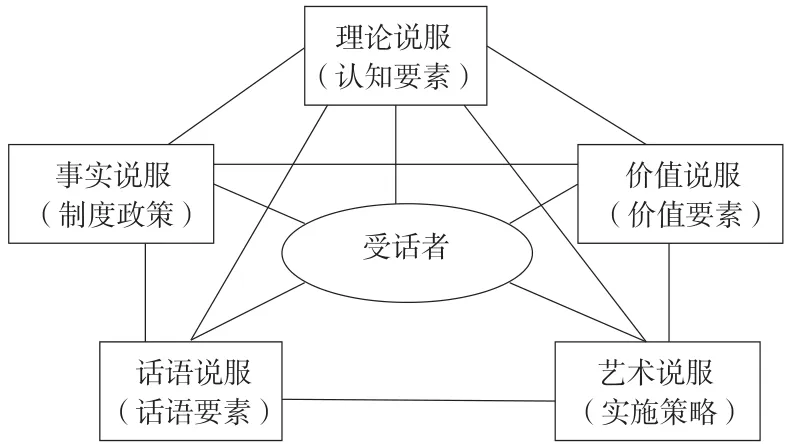

基于这些分析结果,再结合现代说服学,可以概括意识形态说服机制的五大核心要素:生发于认知要素的理论说服,生发于制度政策的事实说服,生发于价值要素的价值说服,生发于话语要素的话语说服,生发于实施策略的艺术说服。

2 意识形态话语权的总体说服机制

这五种说服要素最终形成主流意识形态话语权的“总体”说服机制。所谓总体说服机制是指在意识形态说服活动过程中,意识形态说话者根据一定的意识形态目标,通过认知要素的理论说服,制度政策的事实说服,价值要素的价值说服,话语要素的话语说服,实施策略的情感与艺术说服等机制,使受话者对所传递的意识形态话语真信真服真行的工作原理和运行方式。这一总体说服机制的结构如图1所示。下面试分述其具体内容。

图1 基于意识形态核心要素的总体说服机制

2.1 理论说服机制

意识形态的认知要素内在地要求首个要建构的是理论说服机制,因为意识形态本质上是某种理论体系。现代意义上的“理论”一词,即英语中的“theory”,与源初意义上的希腊语“theorein”(观看,动词)的阴性名词形式(theoria)紧密相关。这种意义上的理论是指源于实践又用于指导实践的关于事物的各种本质性规律性的理性知识和论述。“说服力”的内核是“理”不是“权”,因为话语陈述得出来靠的是“理”,传播得远靠的更是“理”。那么,主流意识形态话语作为理论体系,如果没有正确揭示自然、社会、思维的本质规律,必然会为其他领域和类型的思想理论留下突破口,最终造成主流意识形态理论的“滑铁卢”;如果它包含的具体概念、命题、原理等等构成要素,存在某些前提性错误,出现思想“裂缝”、话语“缺口”、理论破绽、知识漏洞,它们都会成为意识形态的“阿克琉斯之踵”,最终拱手让出话语领导权。简言之,主流意识形态的理论说服力来自理论抓住事物根本的规律说服和理论自我批判的逻辑说服。

2.1.1 规律说服

马克思说过:“理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。”[2]9那么,理论如何做到“抓住事物的根本”呢?所谓“抓住事物的根本”,就是在批判旧世界创造新世界过程中不断地掌握事物的本质和各种规律。归根结底,任何一种科学理论总是以思想这种主观形式来表现某一客观事物,并且这种表现必须是对事物内在本质、必然规律的反映,否则毫无说服力。所以,客观规律性是理论说服的第一生命线。作为主流意识形态核心话语的唯物辩证法,科学地反映了关于宇宙自然、人类社会和人类思维的最一般、最普遍、最深刻、最基础的本质和规律。马克思主义理论创始人就是运用唯物辩证法深刻揭示了“人类历史的发展规律”和“现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律”,从而具备了强大的持久的规律说服力。原生态马克思主义是这样的,中国化马克思主义亦然。毛泽东对中国革命本质和规律的理论论述,邓小平、江泽民、胡锦涛等领导人对新时期什么是社会主义、怎样建设社会主义的本质和规律的一系列理论把握以及习近平的“四个全面”战略布局、“五大发展理念”等,深刻地把握了新时代的社会规律而再次赋予中国化马克思主义以强大的说服力。所以,《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》进一步强调我们党要“不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识”。那么,是不是满足了规律性要求的理论话语就有意识形态说服力了呢?其实,真正具有强大的规律说服力的意识形态话语还必须表现出对未来社会高远的预见性。与其他话语相比,主流意识形态所倡导的思想、知识、理论等的预见性必须含金量高,从而才会具有强大的科学势能。马克思主义理论不仅科学地洞悉了人类社会发展的动力和规律,而且正确地预见了未来世界发展的趋势。

2.1.2 逻辑说服

所谓“逻辑说服”,就是不断地对主流意识形态现有各种主流理论、思想进行自我批判,从而完善其理论体系,以逻各斯(logos)和逻辑(logic)说服之。一种理论从根本上讲常常是由一系列的概念、命题、原理所构成的逻辑体系。所以,严谨的逻辑性是理论说服的第二生命线。这种严谨的逻辑性首先来自某种理论体系自身不断进行自我批判。推本究源,批判精神尤其是自我批判精神本是马克思主义的根本精神。这种理论自我批判包括前提性批判、逻辑性批判。首先自觉地开展前提性批判。在马克思看来,克服理论的缺陷就要找到理论批判的前提。所谓前提性批判就是“解放思想”,不断反思其理论的各种前提预设的合理性,反复推敲其话语系统里的各种前提的话语出发点、立足点、落脚点、支撑点的合法性。这些前提当然主要是理论前提。“当庸俗经济学家不去揭示事物的内部联系却傲慢地断言事物从现象上看是另外的样子的时候,他们自以为这是作出了伟大的发现。实际上,他们所断言的是他们紧紧抓住了外表,并且把它当作最终的东西。”[3]581马克思对整个唯心史观理论体系的批判紧紧地扣住了“自我意识”“抽象的人”这个前提,认为“抽象的人”的现实前提即“现实的人”。“我们的出发点是从事实际活动的人,而且从他们的现实生活过程中还可以描绘出这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。”[2]73而对整个资产阶级政治经济学的批判则紧紧扣住价值创造的源泉是否是“资本”这个前提。所以我们要想做到逻辑说服,就必须对现有思想理论进行上述前提性批判,透过现象把握事物的本质,揭示一切错误的虚假的认识及其产生的根源,颠倒各种被颠倒的关系,克服话语上的“阿克琉斯之踵”,不为其他话语留下突破口。

这种严谨的逻辑性其次来自于持久地开展逻辑性批判,这种批判包括话语体系运用的概念的周延性、逻辑推理的严谨性与论证方式方法的科学性。如果说前提性批判就是要“自批自说”,逻辑性批判就是要“自圆其说”,其目的是避免因理论破绽与逻辑硬伤而导致自废武功。这种逻辑批判尤其是要注意马克思主义基本概念、判断、命题、原理、理论的适用边界。正如列宁所说:“马克思主义不管其功能多么强大,也是有限度的,如果把它说得‘过火'(……),加以夸大,把它运用到实际适用的范围之外,……必然会变成荒谬绝伦的东西。”[4]172

2.2 事实说服机制

第二个说服机制是事实说服。就其现实性而言,人们常常是从理论与事实的关系来理解和认可理论的,正如俗话所说,“事实胜于雄辩”。事实上,“事实”才最具有说服力。具体包括经济(关系)事实、政治(关系)事实等等权益事实和制度、政策事实。究其实质,意识形态的各种话语是对现实社会各种关系的观念反映而已。上文说到理论说服机制中的理论自我批判包括前提性批判,这些前提除了理论前提外,同时还包括物质前提、存在前提等等客观事实前提。事实说服主要包括群众利益事实说服、制度政策事实说服、说服者信誉事实说服。

2.2.1 群众利益事实说服

关于这一点,马克思本人从根本原理上做了揭示,他说:“所有的意识都是以某种方式和某种程度由物质生活条件和形式决定的。”[5]30“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在”,“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”[6]111-112。马克思在这里深刻揭示了人们在经济关系、政治关系中的地位以及社会财富占有状况、权力占有状况决定着人们的价值观。所以他认为,“‘思想'一旦离开‘利益'就一定会使自己出丑”[7]103。“利益”决定“思想”,“思想”反作用于“利益”,这是马克思主义基本原理关于利益与思想矛盾运动的基本观点。基于此,毛泽东认为“一切空话都是无用的,必须给人民以看得见的物质福利”[8]467。邓小平也指出“人民是看实际的”[9]371。

因此,加强主流意识形态的话语领导权,应当自觉维护广大人民群众的利益,保障各族人民经济、政治、文化、社会等各项权益。提高社会主义意识形态话语权必须“坚持人民性,就是要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点,坚持以民为本、以人为本”[10]153。所以,提高主流意识形态话语权必须增强意识形态话语的利益支撑性,话语表述得出来靠的是“理”,传播得远靠的也是“理”,而“话语权”的真正支撑点理所当然是“利”。亨廷顿正是在这个意义上指出“政绩的合法性在第三波新兴民主化国家中扮演着一个重要角色”[11]312。

2.2.2 制度政策事实说服

社会主义不仅是一种制度层面的社会形态,更是一种制度层面的意识形态。也就是说,意识形态还以制度安排和政策导向的形式表现出来。维护社会公平、正义是社会主义制度伦理的内核。因此,要想提高主流意识形态话语权,必须把改善制度政策与解决社会民生问题相结合,提高制度政策的公平性公正性,以合理科学的制度政策确实保障群众利益,从而彻底说服群众,最终获得广大群众的自觉认同和意识形态领导权的地位。邓小平早就说过:“制度问题不解决,思想作风问题也解决不了。”[12]288

2.2.3 说服者信誉事实说服

说服者良好的信誉是达成说服的前提之一。对于说服者的“说服方式”问题,亚里士多德曾经在《修辞学》中提出著名的“非人为证明”和“人为证明”两类。“人为证明”主要包括信誉(Ethos)证明,信誉证明就是说服者运用自己的个人素质来说服听众——Ethos的希腊文原意为性格、气质[13]25。因此,增强主流意识形态话语权,最终还必须以说服者信誉事实来说服。在现实中,真正代表主流意识形态的说话者实际上是政党和政府,所以这里的说服者信誉主要表现为政党信用和政府信用(本文认为信誉即信用)。政党信用和政府信用是社会公众对某个政党和政府守约重诺的意愿、能力和行为的评价,反映了社会公众对政党和政府的信任度。政党信用和政府信用是政党和政府的德性,是政党和政府的“言”“行”的有机统一。作为主流意识形态话语的说话者即执政者在执政中自己能否践行“诚信”价值事关真正建构主流意识形态话语权的根本。

在这些事实中,群众利益事实是客观事实中的积极事实,制度政策是客观事实中的消极事实,说服者信誉事实是主观事实。群众利益事实是以执政绩效和制度政策事实为基础的,说服者即执政者信誉事实又是以制度政策事实为基础的。由此可知,制度政策事实是事实说服机制中最根本的要素。

2.3 价值说服机制

第三个机制是价值说服机制。主流意识形态话语不仅是从已有的实践经验中总结规律的“规律式理论”(laws approach),也是人们达到自己的目标必须遵循的“规范式理论”(norms perspective)。所以,主流意识形态话语除了做到理论说服和“行动论”上的事实说服,还必须占据价值“制高点”,凭借价值“制高点”的势能和位能,来产生话语冲击,形成价值说服。所谓价值“制高点”之“高”是指价值的“高位”“高阶”“高尚”。

2.3.1 “高位”价值说服

所谓“高位”,是指价值的社会制度的位级高,能够产生价值位能。也就是说,与其他社会的价值体系相比,主流意识形态倡导的社会主义核心价值在社会制度向度的“内在规定性”——当然主要是在价值目标、价值指向、价值原则上规定其社会制度属性的位级高,能够产生价值位能。在这里,“社会主义”首先意味着作为社会制度逻辑上的一阶,因为中国道路是以社会主义为基本社会制度的。这意味着,社会主义核心价值观以“马克思主义指导思想”为灵魂、以中国特色社会主义共同理想为主题,以民族精神和时代精神为精髓,以社会主义荣辱观为基础。在这种社会制度逻辑一阶中,“马克思主义理论”尤其是马克思的“每一个人的全面而自由的发展”理念是其核心价值和基本原则,理所当然是核心价值观构成和证成的普遍理性和规范意义上的政治正当性理据。“中国特色社会主义”共同理想则构成和证成核心价值观的特殊经验意义上的制度和统治正当性根基,以民族精神和时代精神构成和证成核心价值观的习惯、惯例、民意和效益正当性基础,社会主义荣辱观是构成和证成核心价值观的道德正当性依据。

2.3.2 “高阶”价值说服

所谓“高阶”,是指价值的社会形态的位阶高,能够产生价值势能。“社会主义”还意味着作为社会历史形态逻辑上的一阶。从马克思主义理论来看,作为社会历史形态逻辑,“社会主义”是一种比资本主义具有更高文明性、先进性、正义性的社会形态,源于却高于资本主义。社会形态的高阶性逻辑地规定了“社会主义”是最大、最高的政治价值、神圣价值。同时,这种高阶特性规定了社会主义核心价值观必须符合人类共同价值的要求,在古今中外充满冲突和竞争的价值体系中,社会主义核心价值观理所当然应该具有社会历史形态上的超越性与人类共识价值的继承性,是三大传统价值体系的集大成者:中国优秀价值传统、社会主义价值传统、人类文明的优秀价值成果尤其是现代西方价值理念精华。“应该代表整个进步人类的价值追求,既有同资本主义价值观相对立、相斗争的一面,又有同世界其他价值观可对话、可交流的一面。”[14]在这个意义上,社会主义核心价值既是普适价值(universally adaptable values)又是普世价值(universal values)。作为社会制度意义上的高位社会主义和作为社会历史形态意义上的高阶社会主义,使得社会主义核心价值观又具有了高势的政治正当性。

2.3.3 “高尚”价值说服

所谓“高尚”,是指话语伦理、话语价值高。也就是说,与其他话语相比,主流意识形态所倡导的思想、知识、理论等的道德、价值含量高,从而具有强大的话语伦理、话语价值核能。在当今价值多元的大背景下,赢得意识形态话语权就必须把“意识形态的作用机制转移到核心价值观上”[15]。马克思主义话语中的没有剥削、没有压迫、没有贫困、社会公正美好的“共产主义理想”与“人类解放”话语,“共产党人没有自己的利益”等,都是着眼于全人类的,为人民大众立言并为人民大众提供“现世智慧”和“政治代言”的。社会主义核心价值观则是着眼于全社会的,其理论的高尚性和正当性,占据“道德制高点”,具有更高的价值位阶,所以具有强大的价值核能。只有这样,主流意识形态话语才能时时刻刻保持其价值说服力。

2.4 话语说服机制

政治行为其实主要靠言说与交流。美国政治传播学家丹·尼谋认为“政治就是谈论”[16]415。意识形态实际上就是一种话语实践,所以,第四个机制就是话语说服机制。在当代复杂的现代性多元话语语境中,主流意识形态要想使其合法性功能和调控功能得到充分的发挥,其话语必须经过符号化过程的转换,其意义才会得以显现,才能被人们理解和接受,产生话语冲击,形成话语说服。哈贝马斯指出:“一套成功的意识形态,首先必须经过心理说服过程,使群众认同其理念,这是意识形态确立的首要步骤——符号化。”[17]79因此,针对大众话语认知习惯,运用合适政治修辞,创新话语内容,转化话语形态,转换话语体系,建构国家话语说服机制,说服大众从而获得政治认同。

2.4.1 话语内容创新说服

现有主流意识形态话语在话语内容上显得创新不足。主流意识形态要想取得话语说服,其自身首先要及时创新话语内容。“通俗文必须有大众来接受,这是前提。根据这前提,作者就不能单从文体上着想,而须以内容接近大众为其基础。”[18]364为此,应立足中国历史、文化传统,借鉴、吸收西方文明成果,适时创新话语,建构强大的国家话语创新能力,创新适合新的社会实践的意识形态新话语。

话语内容创新包括宏观层面的话语范式转型,中观层面的话语轴心变革,微观层面的话语概念变迁。意识形态话语范式是指意识形态话语共同遵从的基本方式、基本模式,是一个政治共同体成员所共享的政治信仰、政治价值、政治理想等等的集合,包括共同接受的一组话语前提预设、价值信念、政治目标、话语思维方式、话语框架、方法论等等的总和。同一话语范式在一定历史时期内相对具有稳定性,例如主流意识形态话语历经革命型话语范式、建设型话语范式、改革型话语范式三个范式。但是在某个相对稳定的历史时期内话语范式需要不同的话语轴心来支撑和加固。所谓话语轴心主要是指话语范式的支柱和核心理论。“生产力”话语轴心是“改革型”意识形态话语范式的第一期中轴,“和谐社会”话语轴心是“改革型”意识形态话语范式的第二期中轴,“深化改革”话语轴心是“改革型”意识形态话语范式的第三期中轴。其中,改革、转型、创新是“改革型”意识形态最突出的话语核心。话语概念变迁往往只是意识形态话语微观词汇的一种改变。话语概念、词语变迁的主要路径往往是合理选择部分大众文化话语如网络流行语、社会流行语等生活话语将其有意识地、有计划地、有原则地整合到主流意识形态话语实践中。主流意识形态整合流行语(词)实际上是把非主流话语吸纳入主流话语系统中,是一种将其主流化的方式。这种方式可以瓦解和翻转德国学者沃尔夫·林德内尔所说的大众文化的符号化象征显现出的“风格化反抗”[19]1。同时,主流意识形态对大众文化语词的征用,可以消除大众对主导话语权威的拒斥或反抗心态,消除大众心中的话语隔阂。整合大众文化话语词汇有两种方法。第一种方法是话语直接引入,这种方法主要是针对正面、积极、高雅的话语,例如“APEC蓝”“创客”“暖男”“牛奋男”“也是蛮拼的”之类。第二种方法是话语再生产。这种主要是针对中性、消极的话语,对其进行意识形态改造,或进行意义再生产,或实施话语批评,从而为我所用。

2.4.2 话语形态转化说服

话语说服还存在一个话语形态的转化问题。就其特征形态而言,话语可以划分为感性话语与理性话语、抽象话语与具体话语、简单话语与复杂话语。在多种话语频繁交锋与对话的新质态下,主流意识形态话语大部分是理性话语、抽象话语、复杂话语,在话语内容上关注受众的民生、民声、民情不够,往往更多是在阐述国策、国计、国情。要想取得对其他话语的“话语主导权”,必须把概念、范畴、规则、原理等用贴近大众的话语进行生活化的表述,也就是要将其感性化、具体化、简单化。多一些说服性、生活性话语,少一些命令性、政策性话语。第一,宏大的抽象话语与微观的具体情境相结合,从而将其转化为生活话语。这种转化的具体方法包括将概念、范畴、规则、原理时代化、生活化、网络化、地方化、校园化等等方式。例如十八大的重大理论成果之一“中国梦”这一话语,以“梦”为话语核心,合理吸收生活话语,把中国特色社会主义意识形态深深融入个体、微观,从而达到非常好的传播、接受和认同的效果。第二,深奥的理性话语与感性的生活话语相结合。意识形态的重要机制之一,就是通过感性的方式表达理性诉求达至政治认同和掌握思想领导权。要想取得对大众话语等其他话语的“话语主导权”,主流意识形态必须在话语的通俗化、大众化、时代化上面下工夫,使“始繁者终必简,始晦者终必明”[20]。

2.4.3 话语体系转换说服

所谓话语体系转换是指不同话语体系如政治话语、理论话语、教材话语与生活话语、大众话语之间的话语转换。这种转换是为了消除不同话语体系之间的距离和藩篱。套用冯友兰先生在论及哲学研究时的“说法”,可以将其概括为两种。第一,“照着讲”型的话语转换。所谓“照着讲”就是指直接从生活话语引入某些话语来转换政治话语、学术话语、教材话语的转换方式。第二,“接着讲”型的转换。所谓“接着讲”型就是指创造、发展某些特色话语以便大众理解抽象、枯燥的理论话语。例如在阐述“生产力与生产关系的矛盾运动规律”这一基本原理时,我们可以先认识马克思的形象说法:“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[2]142。为了切合现实和时代深入理解这一规律和思考未来社会的形态,我们可以在这个基础上“接着讲”,引导大众思考“信息磨生产的是什么社会形态?”(信息社会主义)“智能磨生产的是什么社会形态?”(“自由人联合体”)。

2.5 艺术说服机制

第五个机制是说服的艺术性机制。现有主流意识形态话语实施策略在表达方式上显得相对程式化、说教化;表现方法上多为独白式的宣讲,缺少对话式的互动;表现风格上相对严肃、单调;表达效果上缺乏亲和力和感染力。所以,要想提高主流意识形态话语权,必须以艺术性谋之,改善其话语表达方式、方法以及语言策略和情感的艺术性,提升审美品位,增强文化底蕴,提高主流意识形态话语的亲和力。

2.5.1 方式方法的艺术性说服

深入改革理论武装大众的方式,改进意识形态宣传方法。

(1)方式的艺术性说服。除了积极抢占新媒体传播方式外,还要善于创新呈现内容的形式。其一,综合运用口头传播、书面传播、图像传播和综合传播等传播形式,利用多媒体信息技术在传输信息(包括文字、声音、数据、图像)、选择信息上的近乎全知全能的功能,从话语维度、理论维度、情感维度、想象维度等各个方面增加意识形态话语的丰富性和有效性。可以运用多媒体化、图像化、景观化、符号化等等方式。其二,改变主流意识形态提供的话语产品的编码方式、报纸的版式结构与语言表达,有选择地使用不同的话语资源和技巧,创新笔法、体裁、叙事,以规避、吸纳和抵制大众文化、西方话语的话语渗透。可以运用生活化、文化化、情境化、圈子化、事件化、身体化等等方式。例如马克思的商品拜物教批判理论把现实中的虚幻的物与物关系还原为人与人的关系,是马克思哲学的精华,也是极为难以理解的理论,只有将其生活化、情境化、事件化、身体化才可能理解这一理论。在传播中可以大众感兴趣的神奇、酷炫iPhone 6手机为基点(生活化、情境化),配合“新帝国主义”理论,以及《纽约时报》2012年7月6日依据硅谷市场调查机构iSuppli的资料①《纽约时报》2012年7月6日依据硅谷市场调查机构iSuppli的资料,对iPhone4的供应链进行了解剖:相对昂贵的iPhone 4的3.5英寸触控屏是由LG Display生产的,其成本为28.5美元;而由苹果自己设计、三星生产的A4处理器成本则为10.75美元。至于意法半导体为iPhone 4提供陀螺仪芯片的成本为2.6美元。而将这些元件进行组装的富士康等中国组装企业,则只得到每台6.54美元的酬劳。该数值仅仅是iPhone4材料成本的3.5%。,帮助大众理解神奇、酷炫的商品背后的资本逻辑、全球化逻辑所蕴藏的真实的社会关系。

(2)方法的艺术性说服。从意识形态话语理论、领导权理论、政治认同理论来看,其他社会意识形态话语与主流意识形态话语之间其实不完全是对立关系,也存在对话、互动的可能。只有“承认”二者的对话、互动的关系,才谈得上主流意识形态话语对其他社会意识形态话语进行话语主导。所以我们倡导对话式的互动,通过对话的方法来加强说服的艺术性。这种“对话互动论”首先意味着:主流意识形态话语面对的不是一个个零话语主体,而是众声喧哗、负载形形色色话语的话语主体。从意识形态巨型系统来看,二者之间的关系实则应该界定为意识形态领域内部的一种话语争锋、价值对话关系。在这种新思维模式指导下,主流意识形态话语才可能真正学会通过与各层次话语主体展开对话,及时地抢占话语阵地,实施积极的话语疗法,疏导积累的话语塞车,消除累积的话语怨恨。其次,主流意识形态话语体系必须紧密联系大众的实际话语情况和真实话语需要。这就要求我们大胆探索加强主流意识形态话语主动权新举措,积极学习大众文化所擅长的、也是广大人民所喜爱的大众传播方式和多媒体技术、网络技术、音像技术等,合理吸收大众文化中健康理性丰富的内容,实现两者的良性互动。再次,处理好“攻守”战术的艺术。“引导”“倡导”“疏导”是意识形态阵地战中主动的“攻”;“删”“封”“堵”是意识形态阵地战中被动的“守”。要主动适应意识形态领域的新常态,在新媒体环境下,不能只是“删”“封”“堵”三板斧,应通过主动“引导”“倡导”“疏导”最终达到意识形态“领导”。其四,敢于话语争锋。要敢于在敏感、新鲜、复杂的议题上主动出击,发出声音。当然,必须保证这些声音是党和政府的正声,社会进步的呼声,人民群众的心声,官话、空话、套话、假话只会损坏已经获得的话语权。其五,当然这种“话语争锋”是建立在“话语民主”精神之上的,“对话”是其主要形式。对于新思潮,我们既要构筑话语堤坝来防范话语泛滥,又要修建话语渠道,来满足一般的合理的话语宣泄。费尔克拉夫说:“在我看来,话语的‘民主化'意思是消除话语权利和语言权利、义务和人类群体声望方面的不平等和不对称。”[21]62在与其对话的过程中,找准其话语的“阿克琉斯之踵”,击溃其话语的逻辑支撑点、立足点。

2.5.2 语言的艺术性说服即“说的艺术”(an art of saying)

运用艺术性的语言表现严肃枯燥的理论话语,这是主流意识形态话语被受众接受的前提问题。艺术的语言往往成为先进思想话语说服受众的得力助手。马克思的经典文本中的“商品价值从商品体跳到金体”“商品爱货币”“法国国民的广大群众,便是由一些同名数简单相加形成的,就像一袋马铃薯是由袋中的一个个马铃薯汇集而成的那样”等表述表明马克思是驾驭语言的高手。“说的艺术”第一是要使主流意识形态说亲切的“中国话”,而不是说隔膜的“西洋话”。邓小平提出“小康社会”、胡锦涛提出“和谐社会”、习近平用“中国梦”这些充满民族化、通俗化的大白话表述了中国人的递进的现代化目标。第二是要使主流意识形态说通俗的“群众话”,而不是说晦涩的“精英话”。正如列宁指出的,“最高限度的马克思主义=最高限度的通俗和简单明了”,“最高限度的马克思主义=(Um schlag)最高限度的通俗化”[22]467-468。毛泽东用“枪杆子里面出政权”“农村包围城市,武装夺取政权”“打土豪,分田地”等通俗易懂、直白明了的语言,阐述了中国革命的道路。第三是要使主流意识形态贴近大众的生活和思想实际,说老百姓关心的“真话实话”,而不是说糊弄人的“官话套话”。马克思在《德意志意识形态》中早就批判过这种“唱高调、爱吹嘘的思想贩子”[2]95-96。主流意识形态话语通俗化是理论自觉和话语自信的表现。第四,在网络化新形势下,全力做好主流意识形态话语数字化工作,结合声音、图像等多种方式和审美形式“讲新话”。但是要努力避免网络化时代快餐化、跳跃性、碎片化缺点。

2.5.3 情感的艺术性说服

以情动之,是一种“巧克力”,可以达到事半功倍之效。庄子说:“不精不诚,不能动人。”韩非说:“凡说之难,在知所说之心。”亚里士多德曾经在《修辞学》中提出“感情”这一说服要素,指说话者调动听众的感情所产生的说服力[13]25。现代政治说服同时也是一种触动情感来说服的艺术,情感效应在现代政治说服中具有独特作用。所以,加强主流意识形态话语领导权,必须提高现代政治说服的触动情感的艺术性,对准受众心理,拨动情感的心弦,打情感战,以情动之,解决好“时、度、效”的问题。第一,合规律性。触动情感的方法之一是合乎情感规律。主流意识形态工作者自身首先成为一名“情感专家”,深入研究全球化市场化网络化新形势下话语受众主体的情感规律、情感需求、情感特点,积极引导话语受众主体的情感需求,设计分众化、对象化、个性化的多样形式,运用跨学科知识综合作战,达至合规律性的情感共振。第二,情境化方法。触动情感的方法之二是“感同身受”“设身处地”方法,因为情感总是在一定情境中产生的。根据这一方法,主流意识形态工作者通过创设相关情境,促进受众产生情感认同,继而产生话语认同和政治认同。第三,以情动情,情感互动。触动情感的方法之三是主流意识形态工作者以情动情引发受众积极的情感体验,在说话者和受话者之间建立安全、互信的人际关系,创设良好的情境氛围。说话者自身首先要培养高尚的道德感、理智感和审美感,以良好的形象感染受众。此外,积极消除社会受众的负向情感,促进受众的情感升华和转换。

3 结语

最后应该指出的是:主流意识形态话语权的总体说服机制不是这五种核心要素的简单相加。决定主流意识形态话语权总体说服机制的运行质量与功能的,还包括其各要素之间的相互作用状态。事实上,任何话语主体,都是一种复杂多元的交错性(intersectionality)间性主体,是一种话语(时)间性和话语(空)间性的存在。在话语(时)间性上,表现出时代性特征;在话语(空)间性上,表现出民族/种族、阶级/阶层、性别、地域等等多重交错性属性特征(intersecting construction[23])。话语彼此交互后形成的不是加和效应,而是一种交错效应,因为不同交错水平上的社会认同互动会产生倍增交互(multiplying intersectings)。这种观念启发我们把“拓扑”和“网络”的概念引入主流意识形态话语权的说服机制分析。依据拓朴学分析的视界,可以绘出交错视域中的总体说服机制五边形网状拓扑结构,如图2。

图2 交错视域中的总体说服机制五边形模型

所以,加强主流意识形态话语对其他话语的话语主导权,还需要深入考察说服机制各要素之间动态的、复杂的、有规律的相互作用的工作原理与运行方式——尤其是要深入考察如果其中某个或某些核心要素发挥功能不理想会对意识形态话语权的说服作用产生什么影响,同时也要细致考察上述五大核心说服要素的运行功能与意识形态话语权建构相关性的实证研究。限于篇幅,这些问题只能另文论述。

总之,在分析意识形态核心要素的基础上建立分析主流意识形态话语权说服机制的理论模型有助于我们深入认识和建构意识形态话语权的说服机制,有助于主流意识形态话语真正保持先进性,打持久战,真正拥有思想统领力、话语主导力和理论导向力。

参考文献:

[1]安东尼奥·葛兰西.狱中札记[M].曹雷雨,等译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[2]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[3]马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995.

[4]列宁选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995年.

[5]马克思恩格斯全集:第3卷[M].北京:人民出版社,2002.

[6]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1995.

[7]马克思恩格斯全集:第2卷[M].北京:人民出版社,1957.

[8]毛泽东文集:第7卷[M].北京:人民出版社,1999.

[9]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[10]习近平.把宣传思想工作做得更好[M]∥习近平谈治国理政.北京:外文出版社,2014.

[11]塞缪尔·亨廷顿.第三波——20世纪后期民主化浪潮[M].刘军宁,译.上海:上海三联书店,1998.

[12]邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994.

[13]ARISTOTIE.Rhetoric[M].Roberts W.trs.New York:Randon House,Inc.,1951.

[14]柯缇祖.社会主义核心价值观研究[J].红旗文稿,2012(2):4-7.

[15]侯惠勤.意识形态的历史转型及其当代挑战[J].马克思主义研究,2013(12):5-13+33.

[16]WILSON.J.Political Discourse[M]∥SCHIFFRIN T.D.&Hamilton H.Handbook of Discourse Analysis.Oxford.Blackwell,2001.

[17]李英明.哈贝马斯[M].台北:台湾东大图书股份有限公司,1986.

[18]艾思奇全书:第1卷[M].北京:人民出版社,2006.

[19]沃尔夫·林德内尔.从霹雳舞到反战[M].周曦,译.北京:农村读物出版社,1988.

[20]袁宏道集笺校[M].钱伯诚,标点.上海:上海古籍出版社,2008.

[21]诺曼·费尔克拉夫.话语与社会变迁[M].殷晓蓉,译.北京:华夏出版社,2003.

[22]列宁全集:第36卷[M].北京:人民出版社,1959.

[23]HANCOCK A.Intersecctionality as a Normative and Empirical Paradigm,Politics&Gender[J].2007(2):248-254.