社会资本影响高校毕业生就业观的实证研究

2016-03-30钟秋明郭园兰

钟秋明++郭园兰

摘要:观念是行为的先导,就业观是社会资本影响就业行为及其结果的前提和关键环节,研究社会资本对就业观的影响,对于理解就业观形成机理、社会资本影响就业质量等均具有重要的基础性的理论价值和实践意义。我们面向毕业一年的2013届高校毕业生开展面访问卷调查,线性回归和二元逻辑斯蒂回归模型的计量检验结果显示,高校毕业生的社会资本存量显著影响其就业条件观、就业价值观、就业目标观、就业伦理观。实证结论对于优化就业观教育具有重要启示意义,高校应大力提高就业指导的针对性与实效性,创新就业指导的活动载体,积极引导和鼓励毕业生有效开发并辩证看待和使用社会资本。

关键词:高校毕业生;社会资本;就业观;实证研究

一、研究背景

社会资本是一个跨学科概念,由经济学家格林洛瑞(Glen Loury)于20世纪70年代后期首次提出,社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)1980年发表《社会资本随笔》,首次对社会资本概念进行较为系统的研究和阐述。三十多年来,一大批学者对社会资本开展了广泛研究,布尔迪厄、詹姆斯·科尔曼(James Coleman)、罗伯特·普特南(Robert Putnam)等主要从集体层面研究社会资本对个体的影响和作用,罗纳德·博特(Ronald·Burt)、亚历山德罗·波茨(Alejandro Portes)、林南、边燕杰等主要从个体角度探讨社会资本的投资和功用,均取得丰硕成果。一般认为社会资本是处于社会网络或更广泛的社会结构中的人们所能动用的为自己或组织带来经济效益的社会资源,其核心要素是行动者在社会网络中能够接触到并动员的结构性的资源,这种资源不直接为个体占有,而是通过个体的社会关系而获取,拥有此种资源可以使个体更好地满足自身生存和发展的需要。社会资本不同于物质资本的差异主要表现在:社会资本不会因使用但会由于不使用而枯竭;社会资本难以观察和度量;社会资本不容易通过外部干预而形成;全国和区域性政府机构强烈影响着个人追求长期发展目标所需要的社会资本的类型和范围。[1]

对于社会资本与就业的关联性,人们关注较早,比较有代表性的三大社会资本理论也都源于此。马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)在实证调查的基础上提出弱关系理论,认为个体弱社会关系网络能够提供具有价值和帮助作用的求职信息[2],通过弱关系力量可能得到工作机会[3];随后林南提出社会资源理论,进一步修正和发展了弱关系理论[4];边燕杰基于中国国情提出强关系理论,认为社会资本不仅仅能传递职业信息,而且能帮助求职者得到雇佣方及其决策者的照顾和偏好,强社会关系可以有效影响决策者,从而让求职者获得更好的职业地位[5]。我国人情传统浓厚,研究社会资本与就业的关系问题具有特殊意义。张应强(2012)认为,我国高校毕业生就业难是社会阶层结构性问题,就业难易程度与个人及其家庭的社会资本密切相关。[6]围绕社会资本对高校毕业生就业的影响,陈成文(2004)[7]、姜继红(2007)[8]、管静娟(2007)[9]、乔志宏(2011)[10]、苏丽锋(2013)[11]等学者主要从就业机会、求职形式、就业质量等方面开展实证研究,部分研究涉及社会资本对高校毕业生就业观念的影响,如郑洁 (2004)指出,高校毕业生社会资本水平越高,选择企业就业的意愿越强,期望的月薪起点越高,求职信心也越强[12];闫凤桥(2008)认为,家庭和个人社会资本广泛度越高,毕业生对工作满意的几率越高[13];尉建文(2009)提出,家庭收入越高,大学生“入企”意愿越高[14];高耀(2012)指出,低收入家庭的高校学生感受到的就业压力更大[15]。现有文献缺乏对社会资本影响高校毕业生就业观的专题实证研究。观念是行为的先导,就业观是社会资本影响就业结果的前提和关键环节,了解社会资本对就业观的影响,对于理解就业观形成机理、社会资本影响就业质量等均具有重要的基础性的理论价值和实践意义。本文拟通过实证调研和回归分析,深入探讨和验证假设:社会资本存量显著影响高校毕业生就业观。

二、研究设计与数据来源

1.变量界定与操作化

自变量为社会资本,它是处于社会网络或更广泛的社会结构中的高校毕业生所拥有的社会关系网络和社会声誉。因变量为高校毕业生就业观,它是高校毕业生对求职就业的根本看法和总体态度,是其世界观、人生观、价值观的重要组成部分和具体体现,是个体接触、参与求职就业相关实践经验的观念化。控制变量为性别、是否独生子女。为确保变量测量指标设计的科学性与严谨性,本文采取德尔菲法(Delphi Technique),将初步设计的所有变量指标以及研究假设、研究背景材料,用通信的方式分别寄给国内有经验的7位高校毕业生就业问题专家进行函询调查(专家间不存在横向讨论),然后收集、归纳专家们的答复意见,再将综合修改后的意见反馈给专家们,来回反复四次,最后专家们对变量测量指标设计形成了较为理想的一致看法。在指标提出初期和专家反馈过程中,笔者还组织部分专家(不包括7位函询专家)进行座谈讨论,对变量指标体系的优化设计发挥了一定作用。社会资本测量指标最终操作化为三个方面10个子项:家庭社会经济地位,包括进入高校学习前的城乡背景、父母亲受教育程度及其职业状况与年收入等;在高校学习期间积累的社会资本,包括大学期间是否担任学生干部、参加社团组织、志愿服务活动等;社会资本自评项,测量个体自我感受到的社会关系广泛度。就业观测量指标操作化为四个部分17个子项:就业条件观,包括就业形势与指导服务认知、就业政策认知与评价、母校与政府公共就业指导服务评价;就业价值观,包括就业目的、工作类型取向、择业决策首虑因素、就业质量期待;就业目标观,包括单位性质取向、期望月薪、就业地域取向;就业伦理观,包括就业诚信态度、求职正当竞争态度、就业自主性、就业代价观。

·教师与学生·社会资本影响高校毕业生就业观的实证研究endprint

2.分析工具

采用统计软件spss19.0进行数据处理。根据因变量之分为虚拟分类变量、二元分类变量特点,相应建立线性回归模型和二元逻辑斯蒂回归模型进行计量检验。就业政策认知与评价、就业指导服务认知、母校及政府公共就业指导服务评价、就业伦理观(4个)等9个模型为线性回归,其他模型为二元逻辑斯蒂回归。表2、表3、表4、表5中的38个回归模型的综合Sig.值均小于0.05,模型总体有效。

3.数据来源与分布

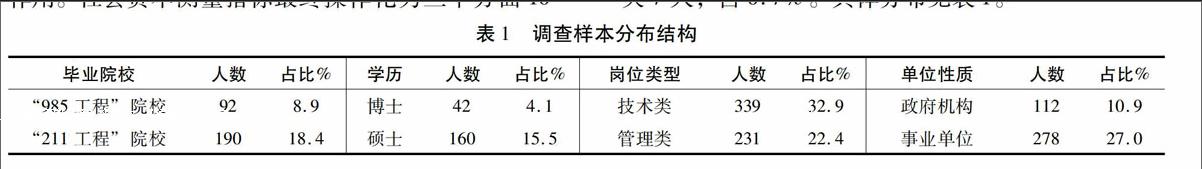

本文采用的数据来源于湖南省普通高校毕业生就业质量研究专项调查数据。调查对象为毕业一年的2013届普通高校毕业生。我们在湖南省普通高校2013届毕业生就业数据库中,按照一定比例,分别从不同学历毕业生样本人群中,依据身份证号码的后四位编号随机抽取样本个案。调查采用面访问卷调查法于2014年6-8月进行。具体实施中,先通过电话、短信等方式与被调查者进行初步沟通,再约请被调查者当面填写调查问卷。部分被抽样本个案不能接受调查的,按照同伴推动抽样法(RDS),由被调查者推荐同质(如性别、学历、就业地等均需相同)、有限(不超过3个)样本接受调查。调查最后有效样本为1030个,其中男性487人,占47.3%,女性543人,占52.7%;独生子女379人,占36.8%,非独生子女644人,占62.5%,系统缺失7人,占0.7%。具体分布见表1。

三、社会资本影响就业观的回归结果分析

1.社会资本显著影响就业条件观

从表2我们可以看出,社会资本有8个操作项显著影响毕业生就业条件观,总量达15项次,就业条件观的7个操作项均受到社会资本的显著影响,社会资本显著影响就业条件观的研究假设得到了验证。

具体而言,从就业形势认知来看,参加志愿服务、父亲职业与就业形势严峻取向显著正相关,母亲受教育程度与就业形势乐观取向显著负相关,城镇背景、社会关系广泛与就业形势严峻取向显著负相关。在严峻取向回归模型中,父亲体制内从业的幂值为2.433,这意味着该值每提高一个单位,毕业生严峻取向就提高1.433倍。参加过志愿服务活动的毕业生,对就业形势有更深切的实际体会;父亲在体制内国有企事业单位或政府机构工作,传递给子女更多的是体制内单位就业形势与期望;母亲受教育程度越高,对子女的就业要求与期望往往也越高:这三类毕业生对就业形势的判断自然更严峻更不乐观。而城镇生源、社会关系广泛的毕业生,或者由于对城镇就业有充足的认知和体验,或者由于有足够的求职资源与渠道,他们对就业充满信心,不认为就业形势严峻。

从就业政策、就业指导服务认知与评价来看,城镇背景与就业政策认知显著正相关,参加社团组织与就业政策评价、就业指导服务认知、政府公共就业指导服务评价等显著正相关,母亲职业与政府公共就业指导服务评价显著负相关,父母亲年收入与就业政策认知、就业指导服务认知、母校就业指导服务评价等显著负相关,社会关系广泛与就业政策认知、就业指导服务认知显著正相关。大学期间参加过社团组织的毕业生,有机会直接参与就业指导服务,能以服务提供者的身份换位思考和体验,能更客观更正面地认知和评价就业政策、就业服务,他们对就业指导服务的认知程度更高,对就业政策、政府公共就业指导服务更满意;而母亲在体制内单位工作的毕业生,对政府公共就业指导服务评价趋低,家庭经济条件好的毕业生不太关心就业政策与服务,相关认知不足,对母校就业指导服务评价趋低;求职社会关系广泛的毕业生更希望也更有条件用足用好就业政策与服务,他们更关注就业政策与服务,相应的认知更高,这符合人们的经验常识。

2.社会资本显著影响就业价值观

社会资本有8个操作项显著影响毕业生就业价值观,总量达27项次,就业价值观的18个操作项有15项受到社会资本的显著影响,社会资本显著影响就业价值观的研究假设得到了绝大部分验证(见表3)。

从就业目的、工作类型和择业决策首虑因素来看,城镇背景与能发挥自己才能的工作、个人发展机会等显著负相关,参加志愿服务、父亲职业与能发挥自己才能的工作显著正相关,社会关系广泛与就业目的、有挑战性的工作显著正相关,与能发挥自己才能的工作显著负相关。城镇生源毕业生不倾向于选择能发挥自己才能的工作,择业决策时也不首要考虑个人发展机会,而参加过志愿服务活动、父亲在体制内单位工作的毕业生倾向于选择能发挥自己才能的工作;求职社会关系广泛的毕业生不倾向于选择能发挥自己才能的工作,却更愿意选择有挑战性的工作,其就业目的趋向于发展型(注重个体兴趣爱好和服务社会、实现自身价值)。

从就业质量期待来看,城镇背景与工作条件环境好显著正相关,与有合适的组织文化显著负相关,城镇生源毕业生更看重工作条件环境,不注重组织文化。在工作条件环境模型中,城镇背景的幂值高达2.149。担任学生干部与劳动报酬高、工作条件环境好、工作稳定性高、晋升培训机会多、行业岗位好、地理位置好、社会声望高等显著正相关,大学期间担任过学生干部的毕业生更加重视上述指标。在劳动报酬高模型中,担任学生干部的幂值高达2.006。参加志愿服务与晋升培训机会多、有合适的组织文化显著正相关。父母亲受教育程度及年收入影响毕业生就业质量期待,父母亲年收入与组织文化合适显著正相关,父亲受教育程度与社会保障健全指标显著正相关,而母亲受教育程度与社会保障健全、晋升培训机会多显著负相关。社会关系广泛与工作稳定性高、社会保障健全、晋升培训机会多、人职匹配度高、成就感及价值实现等显著负相关,社会关系越广泛,毕业生越不重视上述指标。

3.社会资本显著影响就业目标观

表4显示,社会资本有7个操作项显著影响毕业生就业目标观,总量达13项次,就业目标观的9个操作项有7项受到社会资本的显著影响,社会资本显著影响就业目标观的研究假设得到了绝大部分验证。

具体而言,从就业单位性质取向来看,城镇背景、社会关系广泛与非国有企业显著负相关,担任学生干部与自主创业显著负相关,参加社团组织与政府机构显著负相关,父亲职业与事业单位显著正相关,父母亲年收入与事业单位显著负相关,与非国有企业、自主创业显著正相关。城镇生源、社会关系广泛的毕业生不倾向于到私营企业、中外合资或外资企业就业,大学期间担任过学生干部的毕业生不倾向于选择自主创业和从事个体经营,参加过社团组织的毕业生不倾向于选择到政府机构就业,父亲在体制内单位工作的毕业生,更倾向于选择到事业单位就业,而家庭经济条件好的毕业生不倾向于到事业单位就业,更倾向于选择到非国有企业就业和自主创业。endprint

从就业地域来看,城镇背景与大城市选项显著负相关,母亲受教育程度、社会关系广泛度与大城市选项显著正相关,担任学生干部与中小型省会城市显著正相关,父母亲年收入与内地中小城市显著负相关。城镇生源毕业生不倾向于选择竞争激烈的大城市就业,而母亲受教育程度、社会关系广泛度高的毕业生更可能选择到大城市就业;大学期间担任过学生干部的毕业生更倾向于到中小型省会城市就业,父母亲年收入高的毕业生不倾向于选择到内地中小城市就业。

表4社会资本影响就业目标观的回归结果

4.社会资本显著影响就业伦理观

母亲职业与就业诚信态度、求职正当竞争态度显著正相关,社会关系广泛度与求职正当竞争态度、就业自主性显著负相关。母亲在体制内单位工作的毕业生更赞同诚信就业、正当竞争求职,反对诋毁求职竞争对手和拉关系走后门。社会关系越广泛,毕业生越不赞同正当竞争求职,更赞同拉关系走后门,求职就业决策时越不自主。作为女性,母亲更赞同诚信就业、正当竞争,体制内从业的母亲更有规则意识,在家庭中更有话语权,对子女的影响更大,她们的诚信就业、正当竞争态度必然潜移默化正向影响其子女也形成相应的态度。社会资源丰富的毕业生更期望发挥资源优势达成就业愿望,求职中拉关系走后门就在所难免,他们也更倾向于听取和尊重他人尤其是关系人的意见,而不是自己的意见,在找不到合适的工作时更可能“啃老”吃救济。就业伦理观的4个操作项有3项受到社会资本的显著影响(见表5),社会资本显著影响就业伦理观的研究假设得到了绝大部分验证。

四、实证结论的就业观教育意义

1.提高就业指导的针对性与实效性。社会资本测量维度存量不同,毕业生就业观差异显著,高校就业指导教育应区分不同毕业生群体,采取个性化的指导策略,因材施教,切实提高就业指导实效。实证结论显示,与农村生源相比,城镇生源毕业生更了解就创业政策,能更乐观地看待就业形势,但他们过于关注与就业相关以及由就业带来的外在条件与好处,对有利于职业发展的组织文化、发挥才能、发展机会等因素并不重视。高校应注重引导存在类似倾向的城镇生源毕业生树立和强化职业理想,把当下工作条件环境选择与长远职业生涯发展、个人工作生活需要与国家民族振兴有机结合起来,增强艰苦奋斗意识、生涯发展意识和社会责任感。回归结果显示,大学期间担任过学生干部的毕业生更愿选择到中小型省会城市的行政事业单位就业,尤其重视劳动报酬、工作条件环境、工作稳定性等就业质量指标,不愿意自主创业。高校毕业生是青年中的佼佼者,学生干部又是毕业生中的佼佼者,当前我国正建设创新型国家,担任过学生干部的毕业生理应带头创业,成为创新创业的弄潮儿。高校应在改善条件、营造氛围、鼓励广大青年想创业敢创业创成业的同时,切实引导学生干部增强创业意识,提升创业能力,积极投身创业,引领和带动更多毕业生创新创业。

2.创新就业指导的活动载体。就业指导的体验性、实践性极强,其实施成效离不开活动载体、实践平台及各方教育合力的助推。实证结论显示,参加社团组织和志愿服务活动的经历、父母亲受教育程度及其职业与收入状况均显著影响毕业生就业观。父母亲是子女的第一任也是最重要的就业指导老师,他们对毕业生就业观的影响不可小觑;大学时代是个体步入职业社会的过渡期,更是个体就业观形成的关键期,毕业生在社团或志愿服务活动中有更多的机会了解就业形势与政策,积累就业服务实践经验,从而形成更科学的就业观。高校应充分挖掘社团组织和志愿服务等活动载体的就业指导功能,通过打造有利于学生身心健康、就业能力素质提高的各类活动品牌,组建职业发展类社团组织等,引导和帮助学生提前接触用人单位,了解社会需求,体验求职就业过程,改善能力素质结构;应创新开发家长资源,通过开设高校毕业生就业家长学校等方式,有效利用网络QQ、微信、报告会、座谈会、咨询会等渠道向家长介绍就业形势政策、往届毕业生就业去向、求职渠道、就业信息等,与家长商讨就业方略,合力引导和促进毕业生树立科学就业观,及时就业。

3.引导毕业生辩证看待和有效开发使用社会资本。实证研究从整体上已经证实社会资本显著影响毕业生就业观,在具体子项上,社会关系广泛度也显著影响其就业观。社会资本是嵌入在等级制结构和社会关系网络中的结构性资源,具有信息流动、施加影响、社会信用和强化等功能和作用[16],既能直接增强行动效果,也影响毕业生对求职就业的看法和态度。高校应通过各类教育和实践渠道,引导和鼓励毕业生掌握社会资本开发的基本方法和技巧,提升社交能力,积极参与各类有益交往,利用学缘、业缘、血缘、地缘等积累社会资源,主动开发同学、校友、亲友、同乡等社会关系,为自身求职及今后职业发展奠定基础、拓展空间。同时,还应引导毕业生正确认识、科学对待社会资本在求职就业中的作用,既清楚和重视其积极作用,有效开发和使用社会资本,也清醒知道其消极影响,不迷信不依赖社会资本。

参考文献:

[1] [美]A.奥斯特罗姆.流行的狂热抑或基本概念[M]//曹荣湘.走出囚徒困境——社会资本与制度分析.上海:三联书店,2003:31.

[2] Granovetter,M. The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology ,1973(6):1360-1380.

[3] Granovetter,M. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers[M].Cambridge MA: Harvard University Press,1974:1-22.

[4] [16] [美]林南.社会资本:关于社会结构与行动的理论[M].张磊,译.上海:上海人民出版社,2005:28-31,18-20.

[5] 边燕杰.找回强关系:中国的间接关系、网络桥梁和求职[J].国外社会学,1998(2):50-65.

[6] 张应强.中国高等教育大众化及其后续效应[J].中国高等教育评论,2012(3):37-54.

[7] 陈成文,谭日辉.社会资本与大学生就业关系研究[J].高等教育研究,2004(4):29-32.

[8] 姜继红,汪庆尧.社会资本与就业行为的实证研究[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2007(6):70-74.

[9] 管静娟.社会资本与大学生就业关系研究[J].青年探索,2007(2):30-33.

[10] 乔志宏,等.人力资本和社会资本与中国大学生就业的相关研究[J].中国青年研究,2011(4):24-28.

[11] 苏丽锋,孟大虎.强关系还是弱关系:大学生就业中的社会资本利用[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2013(9):155-162.

[12] 郑洁.家庭社会经济地位与大学生就业[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004(3):111-118.

[13] 阎凤桥,毛丹.影响高校毕业生就业的社会资本因素分析[J].复旦教育论坛,2008(4):56-65.

[14] 尉建文.父母的社会地位与社会资本——家庭因素对大学生就业意愿的影响[J].青年研究,2009(2):11-17.

[15] 高耀,刘志民.人力资本、家庭资本与大学生就业认知[J].中国人民大学教育学刊,2012(2):130-147.

(责任编辑钟嘉仪)endprint