电子信息制造业产值增长专利作用

2016-03-25魏延辉张慧颖

魏延辉,张慧颖,魏 静

(1.天津大学管理与经济学部,天津 300072;2.天津大学教育学院,天津 300072)

电子信息制造业产值增长专利作用

魏延辉1,张慧颖1,魏静2

(1.天津大学管理与经济学部,天津300072;2.天津大学教育学院,天津300072)

摘要:本文以电子信息制造业为例,从产业视角分析了专利数量对产业经济增长的主要影响因素和影响效应,分析产业内各行业贡献差异与动态变化规律,研究电子信息制造业产值增长专利作用机理,为产业发展及相关政策制定提供有益借鉴。

关键词:电子信息制造业;专利制度;经济增长;效率因素;效应关系

1引言

2015年2月10日,国家发改委公布了对高通公司高达9.75亿美金的处罚决定,创下了中国反垄断处罚新高。此案例让世人更深刻地认识到专利制度是把双刃剑,既可以成为千里马,助企业加速发展,也可成为脱缰野马,破坏市场。纵观人们对专利制度促进经济增长作用的认识,从最初非白即黑的静态认识,到逐渐发生变化的U型关系的动态认识;从简单的有利或有害的单效应,到正负效应并存的多效应;从国家发达程度论、经济发展水平论、技术相对优势论,到区域、产业效应差异说。时至今日,单独争论专利制度是否有利于经济增长是不够的,在专利制度已经成为国际经济关系最基本的行为准则,成为发展市场经济的重要法律依据的今天[1];在专利成为企业开疆辟土、攻城掠寨的攻防利器[2],专利竞争已是当代企业国际科技竞争和经济竞争的战略制高点的时代;在拥有专利的数量和质量以及运用专利的能力和水平,已是衡量企业乃至国家或地区综合实力重要指标的国际背景下,使专利制度如何促进及如何能更高效地促进经济增长显得更为关键。这主要涉及两方面研究:一是专利制度效率影响因素研究,即如何提高专利制度运营效率,使专利制度更好地发挥职能;二是专利制度与经济增长的效应关系研究,主要是专利制度对经济增长的效果影响因素研究,即各种专利制度相关因素会对经济产生什么样的影响。只有将二者有机整合,才能完整地构成专利制度作用经济的动态有机链条,才能准确地把握专利制度作用经济的内在驱动机理,才能更好地提高专利制度对经济的协同作用。但是关于这方面的耦合研究仍比较匮乏,一般为国家宏观视角单因素分析[3],因此本研究尝试在相关文献梳理的基础上,将专利制度对经济增长作用的影响因素、影响效应,结合具体产业——电子信息制造业进行分析,进一步厘清专利制度与经济增长关系的内在机理,实现对经济发展的创新驱动。

2文献综述

随着大数据时代的来临、法学外的新学科体系的加入,人们对专利制度本身及其作用的系统认识进入到了全新阶段。社会学、经济学、管理学对其作用越来越突显[4],信息学及系统论、营销学等学科也必将对专利制度的发展产生深远影响[5]。专利制度作为知识产权制度的重要组成部分,其对经济增长的机理成为近年来理论界关注的热点,实践界也越来越认识到科学运用专利制度的战略重要性。中国专利立法已有30年,但是中国企业国际市场被动应诉仍常见报端[6]。专利制度本身并非必然推动一个国家的科技进步和经济发展,专利制度也不是与企业创新有必然联系[7]。专利制度利用不当,很可能会破坏市场公平竞争,成为造就“高通现象”的温床。但专利制度建立的本质是为了激励创新,专利制度与经济增长存在相关关系成为多数研究者共识,然而其对经济增长的作用方式与方向,争论从来就没停止过。

2.1专利制度对经济增长的影响效率因素研究

影响效率因素是指与专利制度对经济增长作用强度相关的因素,有关这方面的研究可使专利制度更高效地发挥职能。研究主要围绕两方面:一是对专利制度自身刚性因素设计与柔性因素调整的研究,二是对专利制度外部宏观环境因素的影响和专利制度作用具体微观对象研究。

(1)刚性专利法律制度与柔性专利政策。完善专利法律制度刚性因素研究,主要是对专利长宽高的取舍平衡,通过对其优化可提供更好的创新激励,从而进一步促进经济增长。例如关于专利长度的研究表明,无限专利效期不能实现社会整体最优,有限专利效期在平衡增长路径上可以使社会效益最大化[8];对专利宽度、高度的研究结论也类似。专利宽度可以理解为某种专利对于相关行业的外延性,有研究者将其视为柔性因素,认为一个灵活的专利体制应该允许不同产业间差异性专利宽度水平的存在[9]。专利高度是指专利的创新程度或水平,即比原有的技术提高到什么程度才可以授予专利。专利长宽高依据法律条文,应遵循或达到一定的标准,在实践过程中很难做到量体裁衣,即使现实操作存在差异,在后续专利执行标准中一般也要遵行先例,不宜标准不一,因此上述因素应主要归为刚性因素。而对于一些行业、产业、区域的专利相关办法、政策,相较法律条文,其灵活性要大得多,比如专利奖励政策[2],专利补助政策及其他各种政策,可以因地制宜,更具柔性特点。这些柔性因素的研究成为近年来学术界关注的重点,研究者主要围绕如何运用专利政策,对刚性因素进行优化调整[10],协调区域和产业发展,实现专利制度对经济增长的促进和社会效益的提高。

(2)专利制度宏观环境与专利制度作用微观对象。专利制度宏观环境主要指专利制度与市场结构[7]、专利服务环境、专利治理环境研究等。专利与垄断关系密切,专利技术所在领域的竞争程度与企业专利策略联系紧密;专利服务环境主要是对于专利创造、专利运用、专利保护、专利管理等相关领域提供信息、协同服务;专利治理涉及专利的责权利约束机制设计等,专利制度经济效率客观上受到上述宏观环境制约。

专利制度作用具体微观对象研究主要包括:专利制度对应用专利的商品价格影响、专利的净损失、专利被模仿的难易程度、专利的替代品和互补品、专利的弹性、专利歧视价格等因素。值得注意的是,技术自身的复杂性会影响其是否专利化的决定,因为它可以保障发明者在一定时期的垄断地位。如果产品的周期很短,创新者更愿意去将那些不进行专利保护就无法获得垄断利润的产品进行专利化。另外专利宽度可防止竞争者在专利技术的周边进行模仿或小改进,以减少其替代品。

2.2专利制度对经济增长的影响效应研究

正是由于受到诸如上述众多因素的共同作用,导致了专利制度对经济增长效应研究成为一个变量。专利制度对经济增长的效应可视为专利作用经济的效果,现有的专利制度对经济增长的效应研究可分为静态效应论和动态效应论两类。

(1)静态效应论。静态效应论包括正效应说和负效应说两种,两者的争论伴随着专利制度的发展至今没有真正停止。正效应说的支持者认为专利制度有利于经济增长,其依据是专利制度激励技术开发与创新,是诸如医药类行业发展的必要条件,对引进外资、对外贸易、引进技术作用显著。负效应说则持相反观点,认为专利制度会产生净损失[10],造成垄断,催生专利丛林[11],滋生专利流氓。一些企业申请专利并不是为了创新,而是为对手制造障碍,或将专利当成一种勋章,申请专利成为其炫耀的资本和牟取各种市场外资源的手段[12]。

(2)动态效应论。动态效应论认为专利制度对经济增长的作用是变化的。按其依据的标准不同,即按其效应表现的取决因素的差异,又可以分为四种:一是国家发达程度论,即效应表现取决于国家的相对发达程度,通常对发达国家经济更有利;二是经济发展水平论,认为效应的表现取决于国家的发展阶段,在国家发展不同阶段专利制度的作用不同;三是技术相对优势论,认为效应的表现取决于国家的技术相对优势,当技术处于优势地位时,专利制度对该国经济有利;四是多效应关系论,认为效应的表现是多效应共同作用的显性结果,专利制度对经济增长的效应不是一成不变的,是动态的,也不是非此即彼的,是正负效应同时存在、共同作用的结果[12],某产业在某阶段所表现出的效应只是当前阶段的各类效应共同作用的显性结果。

2.3已有研究评述

上述研究并不能简单进行优劣之分,其结论都是在一定客观时空条件下实证的结果,研究通过理论分析和实证探索较好地考察了专利制度对经济增长的效应,但仍存在一些问题。特别是动态效应论,看起来更有道理。但是专利制度对经济增长影响具有复杂性和多面性,如果抛开外在环境去分析两者的关系则很难得到一致观点[13]。已有研究或者是研究效率影响因素,或者是研究专利效应,这种割裂研究存在一定不足,对于经济增长的专利效率和专利效果影响因素耦合分析,才能真正挖掘专利制度潜能机理,进而完善、优化专利制度。耦合本是物理学概念,指两个或两个以上的系统或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,是在各子系统间的良性互动下相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联关系。通过对专利制度效率因素、效应关系的文献分析不难发现,各种效应的表现是客观因素作用的结果,因此有必要对两者统一分析做进一步努力。但如果要精准研究专利制度对经济增长的效果,则有必要结合具体产业。因行业之间存在异质性,即不同行业专利倾向差异很大[14],不同产业的市场结构及产业动力不同。有些产业具有较低的技术进入门槛,创业者和创新活动在该产业中作用突出,而另有产业大型企业占据主导地位,进入门槛较高,如CPU制造业。还有的行业发展主要依靠自然的演进,或依靠资本的驱动。综上,本研究选取在国民经中占有重要比重,同时专利活动又较为活跃的电子信息制造业为研究对象,基于效率因素和效应关系的耦合视角,研究产业的专利数量与产值关系,从根本上分析其内在联系。

3解决思路与假设提出、数据来源、描述统计

以一个产业为例考虑专利时,其产业核心技术大多处于中上游,对下游产品的提升起到至关重要的作用。因此研究专利数量与产值的关系,所选范围既不宜过大,也不宜过小,以免有失偏颇。将研究集中于电子信息制造业及其内部子行业,既可避免样本范围过大、行业过多降低效度,也可避免单类商品代表性不强、偶然性因素增多,干扰了对专利数量与产值关系显著性判断。本文假设在电子信息制造业内部专利数量与电子信息制造业产值之间存在相关关系,专利的申请数量可以代表该产业技术发展水平,该行业技术发展水平越高,发展越好,专利申请数量越多。假设模型如下:

(1)

式中,Yit为i行业t期产出;A是常数,代表除资本(K)、劳动力(L)、专利技术(P)以外促进产出增长的因素,如环境、教育等;α、β、γ是相应底数对因变量产出弹性。推导可得:

lnYit=lnA+αlnKit+βlnLit+γlnPit

(2)

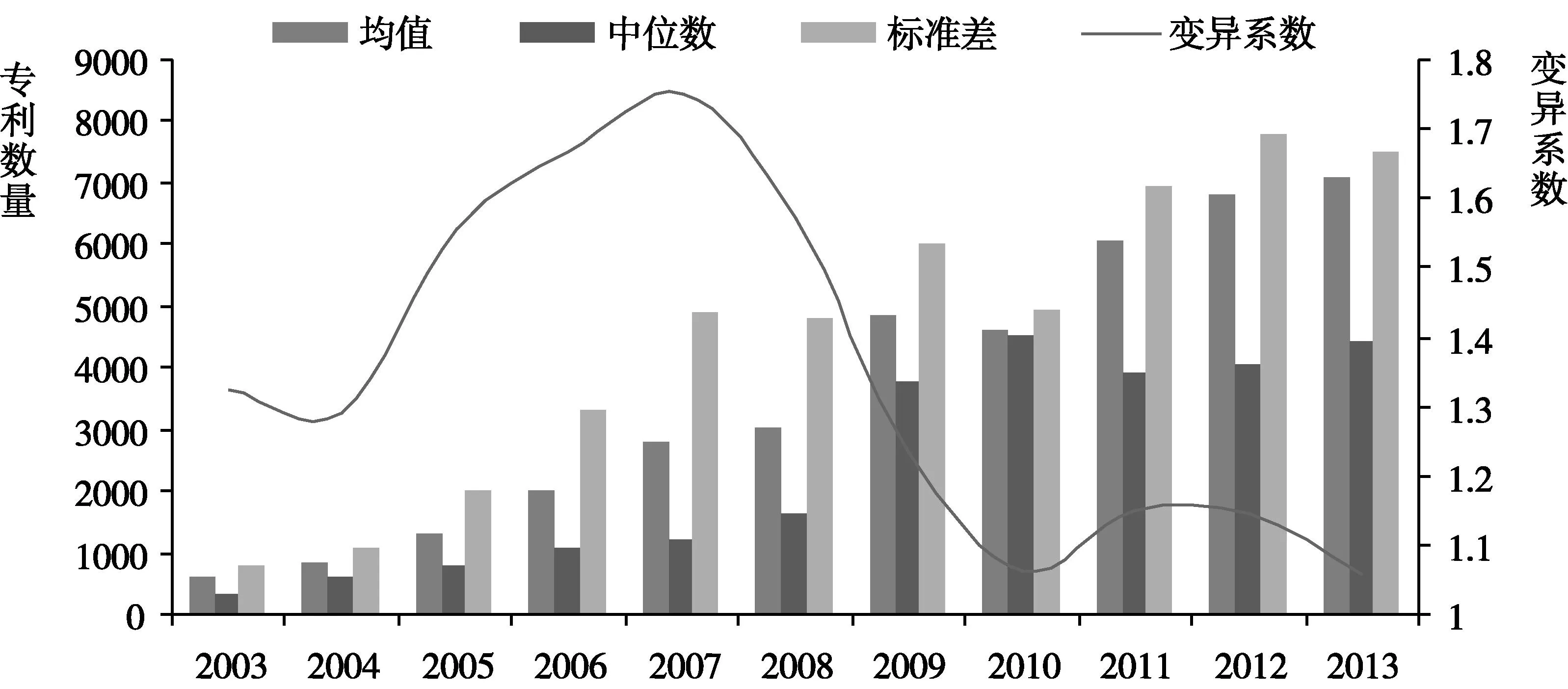

通过对2003—2013年电子信息制造业工业生产总值、全社会固定资产投资总额、年平均就业人数、专利申请数量的相关资料进行统计分析,测算专利的贡献度。利用GDP平减系数对金额进行处理,以去除价格影响,以2002年价格水平为基期。数据来源于2004—2014年《中国高技术产业统计年鉴》等官方数据。本文以电子信息制造业为研究对象,选取10个子行业进行分析研究。在10个子行业内部专利创造能力差异明显,极大值在11年中均发生在通信设备制造业,说明该领域创新活动活跃,近年来电子器件制造业和电子元件制造业也保持了较快的上升势头,大有赶超通信设备制造业之势。而极小值则是不断变化,雷达及配套设备制造业和办公设备制造业时而交替,这可能与这两个行业个体发展阶段和市场竞争特点有关。各子行业专利数量差距的绝对量指标在逐年加大,但是表示离散程度的相对量指标变异系数在前5年整体为差距加大趋势,在后6年整体为差距减小趋势。证明在电子信息制造业内部子行业创新能力存在异质性,市场竞争格局与行业内部发展势头出现多元化,见图1。

图1 2003—2013年中国电子信息制造业子行业专利申请数量差异

4回归方法选择及实证

4.1面板回归方法

除常见的混合最小二乘(PE)估计、固定效应(FE)回归估计和随机效应(RE)回归三种方法外,还选择广义最小二乘法(GLS)供对照,以克服可能产生的误差,消除可能存在的异方差性和序列相关性。

4.2专利数据实证

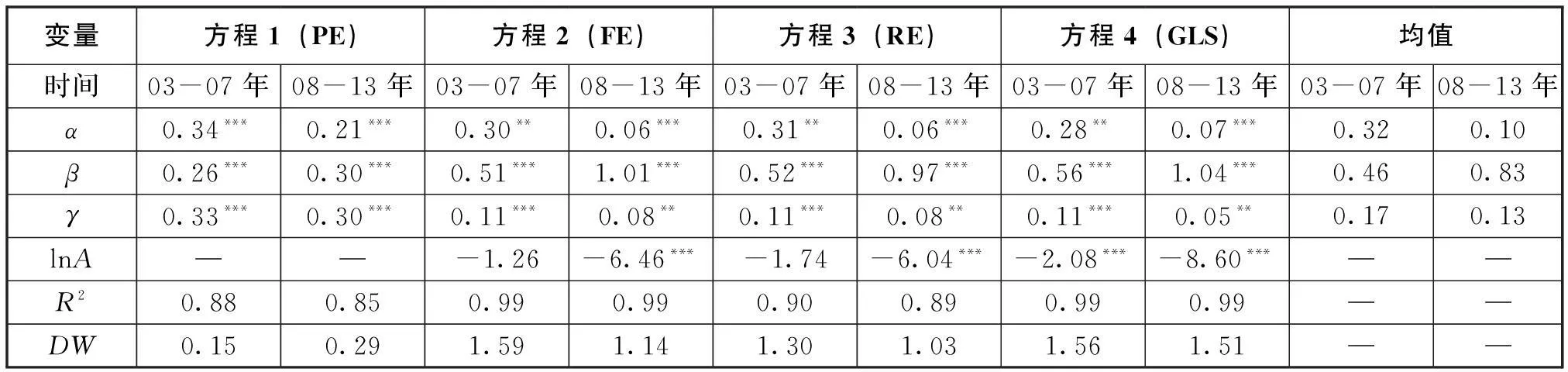

本文分别采用上述方法进行估计,结果见表1。

表1 2003—2013年面板数据回归结果

注:***、**、*分别代表p值0.01、0.05和0.10,下同。

表1以2003—2013年数据为研究对象进行分析,进一步分为两阶段精细化分析,原因有二:①从图1可发现变异系数曲线在2007年后出现转折,有必要分两个阶段对比分析;②本文在建立模型时是以专利数代表技术水平,假设当该行业技术发展水平越高,发展得越好,专利申请数量越多,这条假设要求分析对象时间跨度不宜太大,但如果分析时间太短又会影响回归结果的显著性,综合权衡,分为两阶段进行分析,分阶段回归结果见表2。

表2 分阶段面板数据回归结果

注:因分析时间较短,为保证回归结果无偏性,提高其有效性和一致性,最后一列对其取均值,供参考。

4.3变系数子行业面板回归

运用变系数面板回归模型对电子信息制造业各个子行业分别进行回归,结果见表3。

从回归结果看,多数数据通过了显著性检验。10个子行业中9个专利对产值的产出弹性(γ)是正值,只有电子计算机外部设备制造是负值。

4.4计算结果分析

以下重点分析观察专利产值弹性γ的变化规律。

(1)观察回归结果中专利制度对产值作用的方向。系数正负差异说明专利制度对不同子行业有的是促进作用、有的是阻碍作用,目前阶段起促进作用的多于起阻碍作用的行业,对整个产业而言是起促进作用。

表3 电子信息制造业子行业面板回归

(2)分析专利制度对产值的作用强度。电子计算机整机制造业专利对产值弹性只有0.04,不及电子元件制造业的1/6。还有的行业弹性为负,首先说明在该行业中负效应因素强于正效应因素;其次要努力降低负效应因素的影响;再次,对于具体的行业——电子计算机外部设备制造业而言,要找寻原因,从国家、产业、企业不同层面寻求解决路径。

(3)回归系数的动态变化。系数大小是动态变化的,通过前后阶段的动态对比后6年的专利平均产出弹性为0.13,较前5年有所下降,而资本的平均产出弹性由0.32降为0.10。

(4)电子信息制造业专利的经济贡献。经测算专利的产出弹性为0.13~0.17,2003—2013年电子信息制造业专利申请年平均增长速度28.59%,据此计算,对电子信息制造业产值而言,专利年均贡献3.72%~4.86%的经济增长率。

(5)电子计算机外部设备制造业专利弹性为负,再次直观证实专利制度是一把双刃剑,专利数量的增多在不同行业的特定阶段不一定都是伴随产值的增长,有的行业可能是负增长。对于行业政策的制定应做到政策柔性,对专利弹性是负值的行业,第一,应慎用专利申请的奖励与补助政策,找出专利弹性为负是专利自身质量原因还是产业竞争的结果,是产业内部原因还是外部环境影响。产业内部原因例如该行业已经落后,在消费领域被市场逐渐淘汰,或者技术过于超前,未被市场广泛认可,这两种情况在产业发展的特定时点都可能存在。第二,当以一个产业为例考虑专利时,其产业核心技术大多处于中上游,对下游产品的提升起到至关重要的作用,这是分析实际情况时必须考虑的要素。此外,一些基础性研究专利其市场影响力可能是跨行业的,也可能是间接的,难以测量的。第三,即使在电子信息制造业某个子行业内部,子行业中情况也比较复杂,子行业间产品成熟度、行业竞争格局差异较大,更会影响分析结果,这时单纯的模型数据简单化地说明现实复杂情况往往也只是统计学意义上的显著,说明子行业当前阶段的平均状况,具体到某项专利和产品,又涉及前文论述的各类情况,要求紧密与实际情况相结合,以免有失偏颇。此外,对于弹性为正的行业,也要关注强度的变化,通过分析调整产业的发展方向和发展模式,调控预期,合理布局,宏观掌控,调整政策的作用方向和方式,实现产业向良性发展。

5结语

本文以电子信息制造业为例,通过对其效率影响因素和效应关系耦合分析,探寻专利制度优化路径,提出专利制度运用要刚柔并济,充分利用法律及政策工具,结合宏观环境与微观作用对象,才可能真正驾驭专利制度这匹良驹。同时,只有市场经济充分发育、只有通过激发有效的利用机制,专利制度才能实现设计目标;专利制度的利用,存在国家、政府、企业、社会等多层面、多角度定位问题;对经济增长的影响是动态变化的,在产业发展过程中,要注意专利制度的针对性、时效性与协同性,使专利制度从本国的国情、实际出发,成为最适合的专利制度;注重产业的发展阶段,将专利制度特征与产业特征、区域特征、阶段特征相结合。在专利制度效应改进时,要考虑专利效率影响因素,反之在专利制度效率提升过程中,也要考虑其与经济的效应关系,实现效率因素和效应关系的耦合。受到分析工具局限,通过计量模型将专利制度作用经济的复杂机理进行完整的概括还存在一定不足,这需要在未来研究中进一步改进和完善。

参考文献:

[1]ACEMOGLU D,GANCIA G,ZILIBOTTI F.Competing engines of growth:innovation and standardization[J].Journal of economic theory,2012,147(2):570-601.

[2]AFSCHIN Gandjour,NADJA Chernyak.A new prize system for drug innovation[J].Health policy,2011,102(2):170-177.

[3]张米尔,胡素雅,国伟.低质量专利的识别方法及应用研究[J].科研管理,2013,34(3):122-127.

[4]WALTER W Powell,ERIC Giannella.Collective invention and inventor[M]//Handbook of the economics of innovation.Amsterdam:Elsevier,2010,1:575-605.

[5]FANTONI G,APREDA R,DELL’ORLETTA F,MONGE M.Automatic extraction of function-behaviour-state information from patents[J].Advanced engineering informatics,2013,27(3):317-334.

[6]张换兆,许建生,彭春燕.美国对华337调查研究与应对策略[J].中国科技论坛,2014(9):139-142.

[7]MOSER Petra.How do patent laws influence innovation? Evidence from nineteenth century world’s fairs[J].Amer.Econ.Rev,2005,95(4):1215-1236.

[8]FUTAGAMI K,IWAISAKO T.Dynamic analysis of patent policy in an endogenous growth model[J].Journal of economic theory,2007,132(1):306-334.

[9]CHU Angus C.The welfare cost of one-size-fits-all patent protection[J].Journal of economic dynamics & control,2011,35(6):876-890.

[10]CHARI V V,GOLOSOV M,TSYVINSKI A.Prizes and patents:using market signals to provide incentives for innovations[J].Journal of economic theory,2012,147(2):781-801.

[11]GUPTA Kirti.The patent policy debate in the high-tech world[J].Journal of competition law & economics,2013,9(4):827-858.

[12]张慧颖,魏延辉.专利制度与高技术产业经济增长多效应关系研究[J].经济体制改革,2015(4):116-122.

[13]CHEN M X,IYIGUN M.Patent protection and strategic delays in technology development:implications for economic growth[J].Southern economic journal,2011,78(1):211-232.

[14]MOSER P.Patents and innovation:evidence from economic history[J].The journal of economic perspectives,2013,27(1):23-44.

(责任编辑沈蓉)

Patent Impact on the Output Value of Electronic and Information Manufacturing Industry

Wei Yanhui1,Zhang Huiying1,Wei Jing2

(1.College of Management and Economics,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2.School of Education,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

Abstract:Existing studies examining the relationship between patent system and economic growth were mostly from a single perspective,among which,the most representative may be from the perspectives of patent system efficiency and patent system effect.The former emphasizes an optimization of patent system and calls for reasonable adjustment between rigid factors and flexible policies;and the latter concerns for the effect relationship between patent system and economic growth with characteristics and conditions of patent system effect as its focuses.Mostly,the two kinds of studies were isolated,which ignore industrial heterogeneity.Such is hard to comprehensively disclose the internal mechanism between patent system and economic growth,as well as patent system potential.By measuring and analyzing the dynamic relationship between patent filings and output values of electronic and information manufacturing industry,this study tries to find out the influencing factors and influencing effects of patent filings upon economic growth from an industrial perspective and explore contribution differences and dynamic variation rules between sectors within the industry.By disclosing patent impact on the output value of electronic and information manufacturing industry,the study provides new evidence and references for future industrial development and related policy making.

Key words:Electronic information manufacturing industry;Patent system;Economic growth;Influencing factors;Effect relationship

中图分类号:F426

文献标识码:A

作者简介:魏延辉(1976-),男,黑龙江嫩江人,天津大学管理与经济学部博士研究生;研究方向:创新管理,知识产权管理。

收稿日期:2015-06-29

基金项目:科技部科技支撑计划“绿色校园建设及管理关键技术开发与示范”(2012BAC13B05),国家知识产权战略实施研究基地 2013 年度专项研究任务“专利制度对电子信息产业经济的影响研究”(ZX130403),国家知识产权战略实施研究基地 2014 年度专项研究任务“知识产权资产属性与资产管理研究”(ZX140403)。