创新驱动工业结构优化升级、转换能力及影响因素的实证研究——以重庆市为例

2016-03-25周明,喻景

周 明,喻 景

(重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400030)

创新驱动工业结构优化升级、转换能力及影响因素的实证研究——以重庆市为例

周明,喻景

(重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030)

摘要:通过对重庆市2001—2013年的工业数据分析发现:重庆市工业结构变化整体呈现上升趋势,工业结构优化升级有所推进,工业结构变化主要是三类工业部门间的内部转换;传统工业部门比重有所下降,高新技术工业部门所占比重逐渐上升;工业专业化水平有所降低,大多数部门专业化水平变动较小,工业专业化改善力度不大。从创新驱动的视角构建工业结构转换能力评价指标体系,评价、分析了五大中心城市工业结构转换能力,得出重庆市的工业结构转换能力处于末端,影响工业结构转换的主要因素是技术创新能力、需求供给水平、对外贸易以及环保水平。

关键词:工业结构;中心城市;转换能力;影响因素

1理论研究综述

国内学者从20世纪80年代开始运用西方产业结构理论分析中国的产业结构和工业结构,主要集中于三个方面,一是产业结构转换分析评价:卢中原建立了一个由供给推力和需求拉力构成的评价模型,最终得出了产业结构转换能力综合指数[1];罗吉研究了影响中国西部地区产业结构转换的因素,并对西部地区产业结构转换能力、速度和方向进行了分析[2];李晓对吉林省各地区现有产业结构的水平和特点进行研究,建议在实施产业结构调整时要充分考虑地区间要素禀赋[3];二是工业化进程、水平的评价和分析:陈佳贵等构造了一套评价工业现代化水平的指标体系,并对中国工业的现代化水平进行了初步评价[4];钟宏武等构建了中国工业化进程评价指标体系,评价了中国各省市的工业化进程[5];黄群慧重新评价了中国各省市的工业化进程,并分析了中国工业化进程的特征[6];三是工业结构调整、优化和升级研究:高拴平通过构建制造业结构变动指数、区位商等对西部地区制造业结构变动做了实证分析[7];李桢业对浙江省各区域的工业结构转型特征及其工业增长质量进行实证分析[8];金碚等研究了中国工业结构转型升级的进展与成果,得出推动产业转型升级必须深化体制改革,完善产业政策[9];王玉燕等测算了2000—2010年中国三大地区工业结构转换能力指数,并考察了中部地区工业结构转换能力的变动趋势、潜力及影响因素[10]。

2重庆市工业结构调整现状的统计描述

2.1重庆市工业结构的变化分析

分析工业结构变化,首先应当判断工业结构的变动程度,从已有文献来看,大多数研究都采用工业结构变化指数来测算中国工业结构的变迁[11-12]。包括同比结构变化指数和累计结构变化指数两个指数,具体的计算公式如下:

(1)

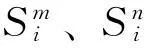

数据来源:根据统计局网站和相关年份《重庆市统计年鉴》中各工业部门的产值(当年价格)计算。图1 2001—2013年重庆市工业结构变化

就同比结构变化而言,重庆市近10年的工业结构变化幅度都不是很大,存在上下波动性,2003—2007年变化幅度呈递减,2007—2011年呈递增,其中最高是2011年的8.08%,最低是2007年的2.39%。从累计结构变化来看,重庆市工业结构变化整体上呈现上升趋势,其中2002—2003年和2009—2011年变化程度较大。

2.2重庆市工业结构升级及结构变化的行业贡献度分析

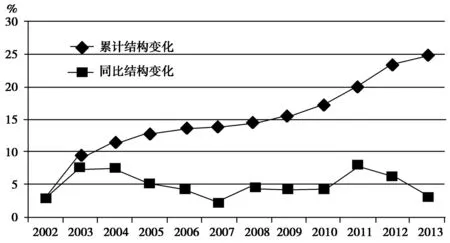

吴利华、闫焱认为工业按技术发展程度可分为传统工业和高技术工业,工业结构的升级必然是由传统工业部门向高技术工业部门转换[13]。钱纳里等把制造业分为三类:工业化初期代表产业(第一类产业)、工业化中期代表产业(第二类产业)和工业化后期代表产业(第三类产业)[14]。王勇等对这三类工业产业进行了具体分析[15]。本文计算了2001—2013年重庆市三类工业产值比重变化(见图2)。

图2 2001—2013年重庆市三类工业产业结构变化

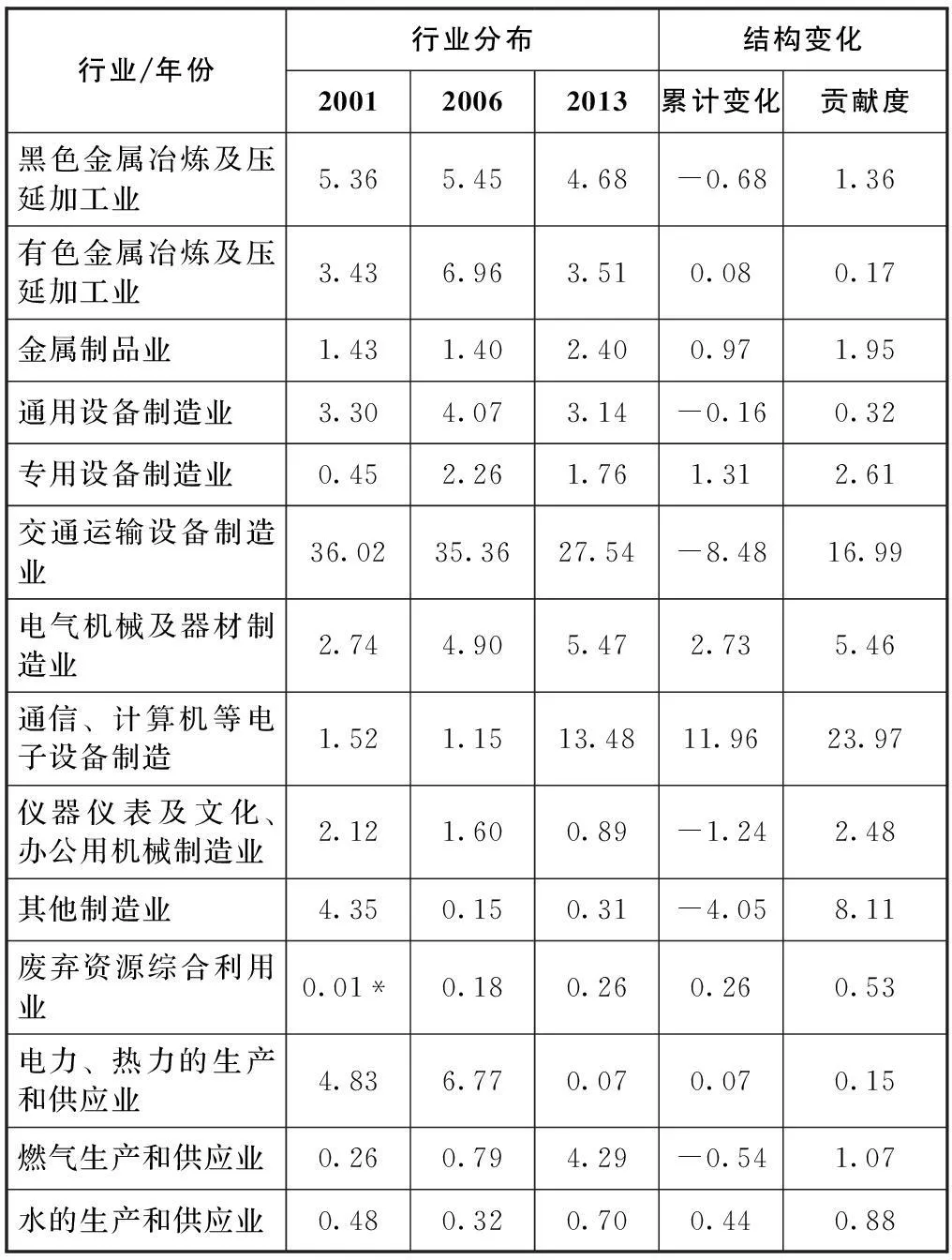

第一类工业产值比重由2001年的12.37%到2013年的13.17%,基本没有变化;第二类由2001年的33.86%下降到2013年的29.93%,下降了3.93个百分点;第三类由2001年的46.16%上升到2013年的52.28%,上升了6.12个百分点。总的来说,21世纪以来重庆市的工业结构升级并不明显,三类工业产值变化平缓,波动幅度都不是很大,工业化进程推进比较缓慢,工业结构的变化可能是三类工业部门内部之间的变化。所以,还必须分析各个工业部门产值的具体变化情况(见表1)。

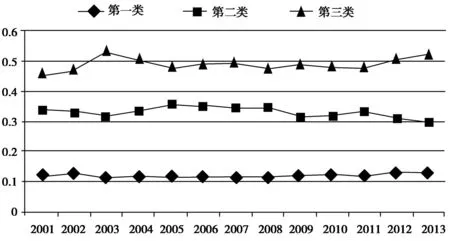

表1 2001—2013年重庆市各工业部门产值

续表1

数据来源:根据相关年份《重庆市统计年鉴》中各工业部门的产值(当年价格)计算;因2001年未对废弃资源综合利用业进行统计,所以采用2003年的数据。

2001—2013年,重庆市工业部门内部结构升级有所推进,但总体上的变动不明显。传统工业部门中,除少数部门比重明显上升或下降外,其他都处于小幅波动状态;高技术工业部门中,大部分部门呈稳定上升状态,且上幅度较大,如通信设备、计算机及其他电子设备制造业(上升11.96%)、电气机械及器材制造业(上升2.73%),但也有部门处于下降状态,如交通运输设备制造业,下降了8.48%。2001年工业产值比重最高的五个产业占整个重庆市总产值的58.73%,其中交通运输设备制造业和化学制品工业占了43.42%,分别排在第一、二位;然而2013年交通运输设备制造业下降到27.54%,化学制品工业下降到4.82%,总体占比变为32.36%,下降了11.06个百分点。重庆市的高技术产业发展迅速,其中通信、计算机及其他电子设备制造业由2001年的1.52%上升为2013年的13.48%,电气机械及器材制造业由2.74%上升到5.47%,两个部门产值占了重庆工业总产值的18.95%,总体上升了14.69个百分点,一跃成为支柱产业,分别排在第二、三位。

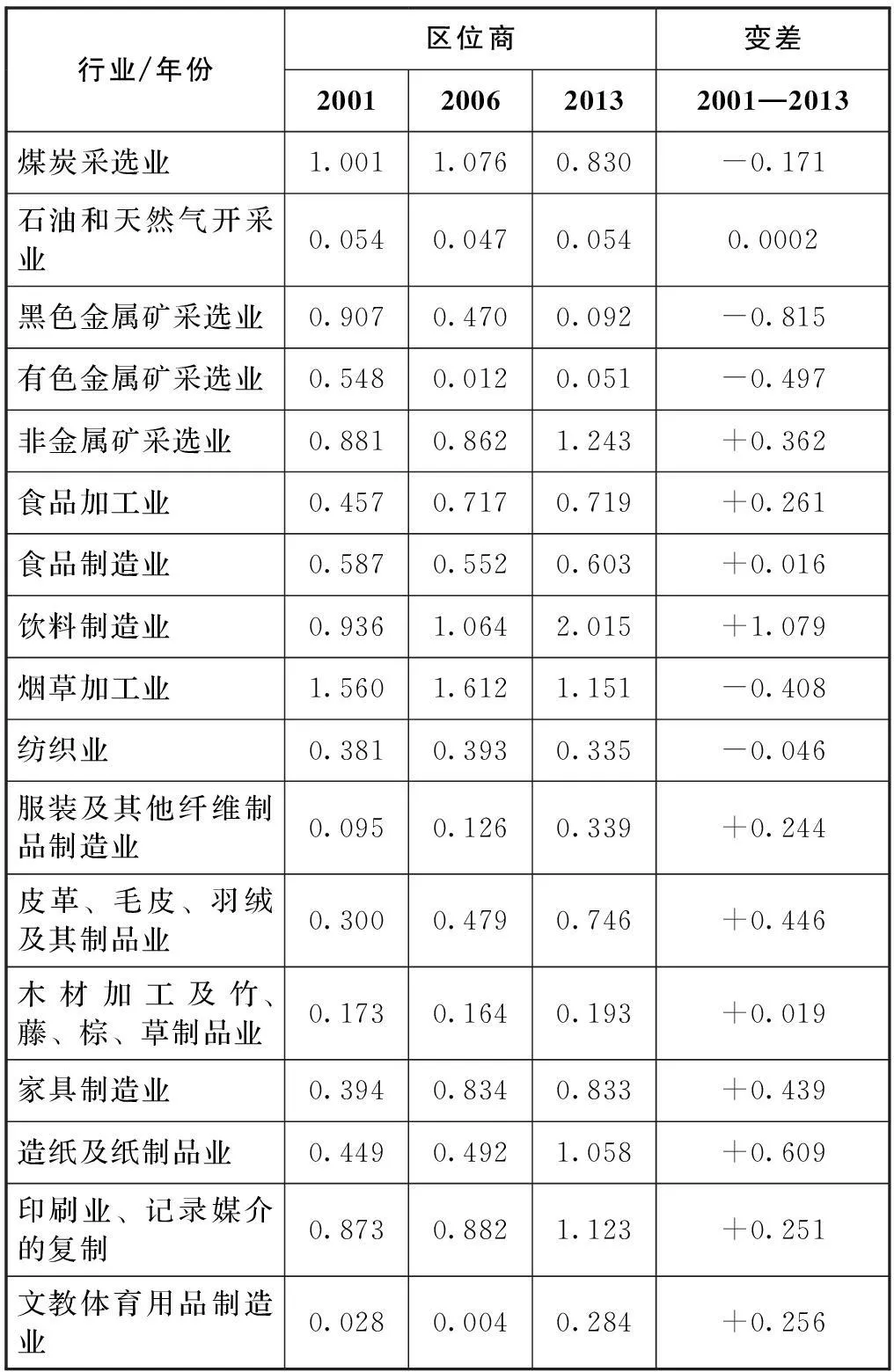

2.3重庆市工业部门专业化水平变化分析

专业化产业是指凭借区域优势、资源优势和市场优势等建立起来的,对本区域的其他产业或者其他区域的同类产业具有相对优势的产业。本文将采用区位商[7,10]来测算、评价重庆市的工业专业化状况,其计算公式为:

(2)

其中,LQij表示j区域i工业部门的区位商;eij表示j区域i工业部门的产值,ej表示j区域的工业总产值;Ei表示全国i工业部门的产值,E表示全国工业总产值。表2列出了2001—2013年重庆市各工业部门的区位商变化情况。

表2 2001—2013年重庆市各工业部门的

数据来源:根据相关年份《中国统计年鉴》和《重庆统计年鉴》的数据计算;2001年《中国统计年鉴》没有统计工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业,所以用2003年的数据代替;2001年《重庆统计年鉴》没有统计废弃资源和废旧材料回收加工业,所以用2003年数据代替。

近10年间,重庆市大多数工业产业部门的区位商变化不大,专业化产业数量变化也不大,由2001年的12个变为2006年的11个,再变为2013年的13个。与2001年相比,2013年有8个工业产业继续保持专业化优势,5个产业成长为专业化产业,3个专业化产业退出。继续保持专业化优势的产业中有7个产业的专业化程度都处于下降状态;失去专业化优势的产业为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业和有色金属冶炼及压延加工业;原本就处于劣势的产业中,近年来劣势进一步加大的有有色金属矿采选业、黑色金属矿采选业、通用机械制造业及电力、蒸汽、热水的生产和供应业以及黑色金属冶炼及压延加工业。

3重庆市工业结构转换能力评价及影响因素的实证分析

3.1指标分析与选择

工业结构转换是一个综合的概念,任何单一或者片面的指标均无法合理地衡量地区工业结构转换能力[10]。本文以工业结构转换能力的内涵为依据,借鉴相关学者[1,5,10]的研究成果,从创新驱动的视角构建了重庆市工业结构转换能力评价指标体系(见表3)。

3.2重庆市工业结构转换能力评价

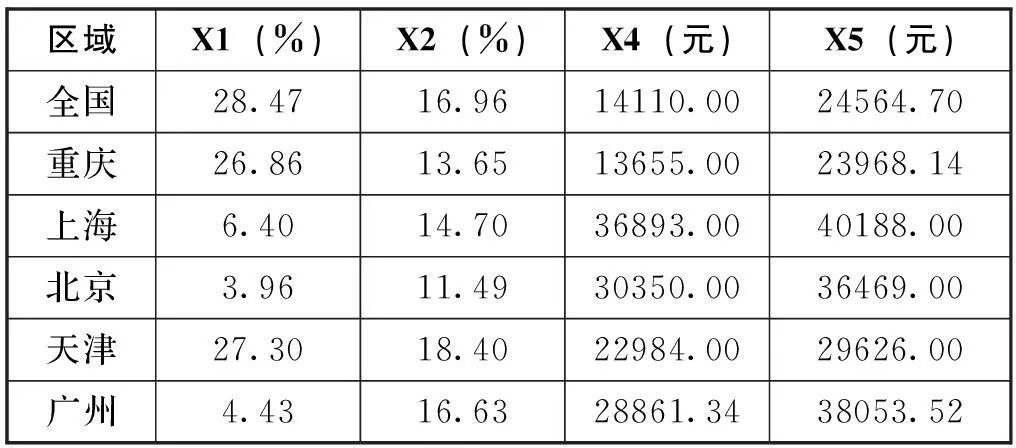

《全国城镇体系规划(2006—2020)》将重庆作为中国五大国家中心城市之一,与其他四个城市一起,对外代表中国参与国际竞争,对内作为内陆唯一的国家中心城市,担负着实现国家战略部署的重要使命。所以本文采用比较法和因子分析法,通过对五大中心城市的对比分析来评价重庆市的工业结构转换能力,采用2014年《中国科技统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》、《各城市统计年鉴》以及统计局网站上的相关数据,运用SPSS17.0 对所选指标的原始数据进行标准化处理和统计分析,根据因子特征值大于1的原则决定了4个主因子,这四个主因子的累积贡献率已经达到了96.79%,能充分反映16个指标的信息(见表4)。

表4 因子的特征值与贡献率

评价工业结构转换能力必须要建立多指标的综合模型:以四个因子的贡献率为权重,对各因子得分进行加权求和得到工业结构转换能力综合得分F[2,3]:

F=∑WjFij

其中,Wj为第j因子的贡献率,Fij为i地区第j因子得分。根据2014年统计年鉴数据计算得到2013年各区域的综合得分(见表5)。

表5 2013年五大中心城市工业结构转换能力及其位次

根据表5的数据分析可以看出:①五大中心城市的工业结构转换能力存在明显差异,重庆市的工业结构转换能力低于全国和其他四个城市。②五大中心城市的工业结构转换能力大致与经济基础强弱保持一致,排序靠前的是经济较发达的上海、广州、北京,重庆市因子得分最高的是第四主因子,所以重庆市的工业结构转换受到技术水平和环境因素的影响最为明显。

从因子载荷(见表6)来看,在第一因子上,载荷集中在居民消费水平、城乡居民人均可支配收入、工业外贸依存度、工业科研支出占工业总产值比重,主要反映需求水平、外贸水平和创新潜力,可称为需求、外贸与创新因子;第二因子上三资工业企业产值占工业产值比重、高技术产业产值占GDP比重、环保投资占GDP比重载荷最大,主要反应引进外资能力、创新成果和环保力度,可称为创新、外贸与环保因子;在第三因子上,载荷集中于工业资金利税率、工业就业人口比重上,可称为结构供给因子;第四因子中,工业全员劳动生产率、工业固废综合利用率载荷最大,称环保与技术因子。得出影响工业结构转换能力的主要因素有四个,它们依次是技术创新能力、需求供给能力、对外贸易水平以及环境保护力度。

表6 因子载荷矩阵

3.3重庆市工业结构转换能力影响因素分析

(1)技术创新能力方面,2013年重庆市的工业全员劳动生产率、高技术产业产值占GDP比重以及工业科研支出占工业总产值比重分别为235743元、7.42%和3.02%,除了工业全员劳动生产率其他几项均低于全国水平,与工业结构转换能力排名第一的广州差距很大,同时与另外三个中心城市的差距也十分明显,详细数据见表7。

表7 五大中心城市技术创新能力比较

(2)需求供给因素方面,2013年重庆的工业固定资产投资占GDP比重与全国和天津的水平相差不大,远远高于另外三个城市;工业资金利税率仅高于北京,与最高的天津相差近5个百分点;居民消费水平和城乡居民人均可支配收入略低于全国水平,但远低于其他区域。详细数据见表8。

表8 五大中心城市需求供给因素比较

(3)对外贸易水平方面,2013年重庆市的进出口总额为532.03亿美元,外贸依存度低于全国水平,也远低于其他四个中心城市,其中最高的是上海、北京,详细数据见表9。

表9 五大中心城市对外贸易水平比较

(4)环保水平方面,2013年重庆市的万元GDP能耗X14(0.89)高于全国水平(0.7),也远高于其他四个城市;环保投资占GDP比重X15(1.13%),高于全国水平,仅仅低于广州的1.74%,远高于其他三个城市;工业固废综合利用率X16(81.56%)高于全国水平和北京,与最高的天津(99.22%)相差比较大,详细数据见表10。

表10 五大中心城市环保水平比较

4主要结论

(1)21世纪以来重庆市工业结构变化整体呈现上升趋势,工业结构升级有所推进,但是并不明显,三类工业产值变化平缓,工业结构的变化主要是三类工业部门内部之间的变化。传统工业部门中,除少数部门比重明显上升或下降外,其他部门都处于小幅波动状态;高技术工业部门中,大部分部门呈稳定上升状态,且上幅度较大。

(2)近十年间重庆的交通运输设备制造业和化学制品工业占比降幅很大,通信、计算机及其他电子设备制造业和电气机械及器材制造业发展迅猛,工业结构正随着科技发展而转换,工业内部合理化程度有所提高。但是工业专业化整体水平变化不大,2001—2013年间区位商变差最小的为石油和天然气开采业(+0.0002),最大的为工艺品及其他制造业(-1.872),大多数部门的变动值都不大,重庆市的工业专业化改善力度不大。

(3)五大中心城市的工业结构转换能力存在明显差异,大致与经济基础强弱保持一致,重庆市的工业结构转换能力远远低于其他四个城市,而且也低于全国水平。影响工业结构转换能力的主要因素为技术创新能力、需求供给水平、对外贸易水平以及环境保护水平,工业结构转换能力与技术水平与创新能力呈正向关系,技术创新能力越高,工业结构转换能力就越高。

参考文献:

[1]卢中原.西部地区产业结构变动趋势、环境变化和调整思路[J].经济研究,2002(3):83-90.

[2]罗杰.西部地区产业结构转换能力比较的实证研究[J].重庆大学学报社科版,2004,10(2):11-14.

[3]李晓.产业结构转换能力的比较分析——以吉林省为例[J].东北亚论坛,2008,17(5):46-52.

[4]陈佳贵.工业现代化的标志、衡量指标及对中国工业的初步评价[J].中国社会科学,2003(3):18-28.

[5]陈佳贵,钟宏武,等.中国地区工业化进程的综合评价和特征分析[J].经济研究,2006(6):4-15.

[6]黄群慧.中国的工业化进程:阶段、特征与前景[J].经济与管理,2013,27(7):5-11.

[7]高拴平.西部地区制造业结构变动实证分析[J].中国工业经济,2004(6):65-72.

[8]李桢业.工业结构转型与工业增长质量——以中国浙江省为例[J].浙江社会科学,2008(10):28-35.

[9]金碚.中国工业结构转型升级进展、问题与趋势[J].中国工业经济,2011(2):5-15.

[10]王玉燕.中部地区工业结构转换能力:测度、趋同及影响因素[J].山西财经大学学报,2013(6):60-69.

[11]李博等.工业结构变迁的动因和类型:新中国工业化60年历程回顾[J].经济评论,2010(1):50-57.

[12]李金昌,黄莺.工业结构变动率计算方法探讨[J].统计研究,2011(3):86-89.

[13]吴利华,闫焱.高技术产业对传统工业的波及影响分析[J].华东经济管理,2011,25(6):49-52.

[14]钱纳里,等.工业化和经济增长的比较研究(1986)[M].上海:上海人民出版社,1995:57-78.

[15]王勇.开放经济下中国工业结构优化与升级及影响因素分析:1985-2010[J].工业技术经济,2014(2):124-131.

(责任编辑刘传忠)

Optimization and Upgrading,Conversion Capability and Influencing Factors of Industrial Structure from the Perspective of Innovation Driven,Taking Chongqing As an Example

Zhou Ming,Yu Jing

(School of Economics and Business Administration,Chongqing University,Chongqing 400030,China)

Abstract:The paper did an analysis of Chongqing’s industrial data from 2001 to 2013.Firstly,the industrial structure changes of Chongqing has been shown a general upward trend since twenty-first century,the optimization and upgrading of industrial structure has been improved.Secondly,the proportion of traditional industrial department has decreased while the high-tech industrial department has increased gradually.Thirdly,the industrial specialization level of Chongqing has decreased,and most departments’ change smaller,the efforts to improve specialization is not enough.And then it analyzed the five central cities’ industrial structure transformation capabilities by constructing evaluation system from the perspective of innovation driven.Chongqing’s industrial structure transfer ability is obviously lower than the other four cities,and the main factors are the technological innovation capability,demand and supply,the foreign trade level and the level of environmental protection.

Key words:Industrial structure;Central cities;Transfer capability;Influence factors

中图分类号:F272

文献标识码:A

作者简介:周明(1957-),男,重庆人,重庆大学经济与工商管理学院教授;研究方向:战略管理、产业技术创新。

收稿日期:2015-07-06

基金项目:中国工程院重大咨询项目“中国工业领域产业技术创新支撑体系建设研究”(2012-ZD-15)。