工作场所学习的类型辨析*——历史渊源与理论模式

2016-03-16马颂歌

马颂歌 吴 刚

(1.上海师范大学 教育学院,上海 200234;2.复旦大学 管理学院,上海 200433;3.上海工程技术大学 管理学院,上海 201620)

工作场所学习的类型辨析*——历史渊源与理论模式

马颂歌1吴刚2、3

(1.上海师范大学教育学院,上海200234;2.复旦大学管理学院,上海200433;3.上海工程技术大学管理学院,上海201620)

[摘要]工作场所学习通常分为正式学习与非正式学习,相关类型还包括正规教育、非正规教育、非正式教育和非正规学习。目前,国内学界尚未提出分类的本土性依据,未厘清正式学习与非正式学习之间的关系,导致术语译文不明、语义不明、指向不明,不利于理论研究和政策制订。西方理论模式中,针对学习方式和学习活动,归类方式包括两分类和多分类,区分方法包括认定法和反证法,分类标准呈现多元化;针对学习性质,学者主张不分类,转为讨论正式性与非正式性。工作场所学习经历诞生、转向、正规化、人本化和多元化等五个历史阶段后,“学习者的意愿”和“学习组织形式”成为西方经典分类标准的基石,但也限制了类型区分的思路。工作场所学习的类型区分应避免过多标准的堆叠,重视标准的相互运作机制,将“学习成果的验证标准”与“外设的学习预案”、“学习主体的学习期望”之间的对接状况作为区分正式学习与非正式学习的新标准。

[关键词]工作场所学习;正式学习;非正式学习;非正规学习;成人学习

一、问题的提出

工作场所学习(workplace learning或worklearning)是我国“教育学研究的新疆域”[1],它以个体(成人)、群体或组织为学习本体,广义上包括一切“与工作相关的学习(work-related learning)、关于工作的学习(learning about work)、为了工作的学习(learning for work)、通过工作的学习(learning through work)和在工作中学习(learning at work)”[2]。工作场所学习成果一般体现为知识和技能的积累、问题解决能力的提高、权术意识的觉醒、绩效提升、社会服务水平提升等;主要学习方式或活动包括培训、训练与指导(coaching and mentoring)、工作坊(workshop)、比赛、会议、“专业体裁学习(professional genre learning)”[3]和自我导向学习(self-directed learning),其中专业体裁学习是指某专业群体特有的学习方式或活动,例如,病例讨论、教学研讨、艺术采风等。

对于上述学习方式或活动,国内学者通常采用两分类或三分类,分为正式学习与非正式学习,正规学习与非正规学习,正式学习、非正规学习与非正式学习,以及正规学习、非正规学习与非正式学习。此外还有种类繁多的交叉划分,例如,把正式学习与非正规学习当作一对术语来使用,经常出现译文不明、语义不明、指向不明、应用不明等混乱现象。

西方学者多采用两分类、多分类和不分类,其中两分类的划分与国内一致,多分类则包括对正规教育、非正规教育、非正式教育、正式学习、非正规学习和非正式学习的区分和比较,通常认为非正式学习与非正规学习之间存在术语上的相互替代关系,非正规教育与非正规学习之间存在术语上的单向替代关系,即后者在历史发展的进程中逐渐替代了前者。主张不分类的学者认为,任何一种真实的工作场所学习活动都具有正式性(formality)和非正式性(informality),不存在纯粹的正式学习或非正式学习。

国内的三分类多引自欧盟、经合组织等国际组织的政策性报告,两分类则多引自马席克和沃特金斯(Marsick & Watkins)、杰克斯(Jacobs)等美国学者的文献,鲜有证据充足的本土性划分①张艳红等人曾在《非正式学习与非正规学习辨析》一文中提出:按照“正规度”,学习可依二分法分为formal learning和informal learning,依三分法分为formal learning、non-formal learning和informal learning,而这三个术语可以分别译为正规学习、非正规学习与非正式学习;本文认为该问题不应止于类别和译文的确认。。相比之下,西方的划分模式呈现多元化,这与具体模式背后的实证数据有关,来自不同国家、专业领域和工作场所的数据,造就了关于工作场所学习类型划分的纷繁论述。

随着终身学习的渐进式发展,我国亟需工作场所学习的基础理论建设和实践经验推广,尤其是构建终身学习资格框架体系过程中的先前学习经验认证和学分银行建设等前沿热点问题,更离不开基础理论研究的支撑。据统计,我国非正式学习文献数量迅速增长,“学习技术、理论应用、资源建设等新兴研究业已产生”[4],但关于什么是非正式学习,国内学界并未形成统一的认识,非正式学习与正式学习的界限始终未能厘清,更谈不上“有效利用非正式学习促进正式学习效果,或者利用正式学习引发非正式学习的潜能”[5]。

本文将首先完成两项工作:(1)追溯非正规教育、非正规学习和非正式学习等主要工作场所学习类型在西方社会中的诞生与发展历程,找到类型划分的社会政治依据;(2)梳理西方关于工作场所学习类型划分的主流理论模式,分析、评价其核心主张,找到类型划分的理论依据。在此基础上,还将总结西方学者区分工作场所学习类型的阵营、思路、方法与标准,最终提出区分正式学习与非正式学习的本土标准。

二、工作场所学习类型的历史渊源

正式学习、非正规学习和非正式学习等术语是站在学习者的立场上提出的,在学习者的主体性得到重视之前,学界谈及更多的是正规教育(formal education)、非正规教育(non-formal education)和非正式教育(informal education)。简单来说,三者分别是指授予文凭的教育、为了证书的教育以及无固定认可机制的教育,以学校教育、企业培训和家庭教育为典型。科利、霍德金森和马尔科姆(Colley,Hodkinson & Malcom)认为,从正规教育到非正规教育,再到非正规、非正式学习,“学习的发展共经历了五个重要时刻(five moments)”[6],非正规学习由非正规教育衍生演变而来,后来又出现了与非正式学习在术语上的混用。基于科利等人的划分,本文将从诞生、转向、正规化、人本化和多元化等五个阶段来阐述工作场所学习类型的历史渊源。

(一)诞生阶段(1947-1958):从正规教育到非正规教育

人类的工作场所学习古已有之,但非正规教育的诞生应当被视作现代工作场所学习的开端。“非正规(non-formal)”一词正式用于对学习类型的描述,最先载于1947年联合国教科文组织关于发展中国家教育问题的报告[7]。当时正值二战结束后确立世界新格局的时期,“人类社会中出现了人口激增、经济飞速发展、民族独立运动、群众教育需求不断增加等新的变化”[8],发展中国家的劳动者迫切希望通过教育提升自身经济实力、巩固社群意识形态,而“传统的正规教育学校有入学文化标准、年龄、学习年限、学习内容等方面的严格限制”[9],很难满足劳动者的全部受教育需求。可见,最早的非正规教育是指发生在学校之外的,以劳动知识和技能为主要内容的教育;其提出者不是教育家,而是致力于国家、区域振兴的一线劳动者。

“非正规学习的基础是一种有意识的期待,是积极的、自愿的参与;与之相对,由传统学校提供的各类保守学习方式,则以无意识的社会再生产和社会适应为特征”[10]。然而在当时,尽管发展中国家的劳动者有学习特定知识、技能的意愿,学习者主体性的解放依然受到了时代的限制,这也是“教育”仍为主流称谓的原因之一。

二战后,“国际教育援助为发展中国家的教育发展提供了大量的资金、技术和人力支持”[11],其成果在70年代左右尤为凸显。“1968年教育援助的总额相当于发展中国家教育支出的10%。这个百分比各国之间的相差很大,在一些法语非洲国家达到40%”[12]。联合国教科文组织、国际货币基金组织、世界银行、联合国开发计划署、联合国儿童基金会及英国、美国、日本、澳大利亚等国是实施援助的主力军[13][14]。

教育援助有利于发展中国家扫盲,促进全球整体教育水平的提高,但也要求“服务于援助国的政治、经济和文化利益”[15],比如,通过向半殖民地输出西方教育方式和价值观来保留资本主义体制,防止反殖民运动演变为世界性的反资本主义潮流。期间,许多非正规学习项目以培养适合西方政治体系的社会政治家为目的,得到了西方国家的资助。项目背后的凯恩斯主义(Keynesian)、社会民主论(socialdemocratic)和改良主义思想(reformist ideology),决定了这种教育方式“仅能增加劳动者接受教育的场所和方式,降低接受教育的门槛,给予劳动者接受或拒绝某项教育机会的权力,却没能让学习者真正参与学习内容的设计,未能充分调动劳动者的个性和经验”[16]。

(二)转向阶段(1971-1979):从非正规教育到非正规学习

1973年的石油危机造成了世界性经济衰退,发展中国家大规模举债,发达国家对第三世界的控制有所增强,但与此同时,反殖民主义和反新殖民主义浪潮此起彼伏,个体解放和国家改良的呼声日益高涨。十年间,西方学者开始使用非正规学习、非正式学习等术语,这标志着非正规教育向非正规学习、非正式学习的转变,其政治动力在于摒除非正规教育中的殖民性和灌输性,进一步激发学习者的主体性(subjectivity)和能动性(agency),理论动力在于区分正规/正式与非正规/非正式学习之间根本特质的差异。

20世纪70年代,阿明和弗兰克(Amin & Frank)的依附理论(dependency theory)以及弗莱雷(Freire)的解放教育思想和杜威(Dewey)的经验主义教育思想影响甚巨。阿明等人通过研究拉丁美洲国家的生产方式和生活水平,发现“外围国家对中心国家存在着严重的商业依附、金融依附和技术依附”[17],中心国家即为发达国家,相当于“大都市”,外围国家即为发展中国家,相当于“卫星城”;依附造成了发展中国家的贫穷。弗莱雷则提出教育是政治的解放、文化的解放和教学的解放:“所有的教育活动都具有政治性,有了政治民主才有教育的民主”[18]。“杜威主张教育一定要与人的经验相结合”[19],对后来的情景学习理论和批判性反思理论有着深刻启示。

以此为背景,转向阶段的非正规教育发生了两大突破:

第一是地理界限的突破。原本仅限于发展中国家的非正规教育活动进入了发达国家,表现为一系列的新社会运动(new social movements)和激进教育项目(radical educational projects),“工人阶级、女性主义者和反种族歧视主义者成为发起学习运动的主流”[20],为发达国家的社会不利群体争取了大量学习机会。

第二是学习假设的突破。70年代,西方学界结合社会文化学习理论和情景学习理论(situated learning),开始使用非正规学习和非正式学习的概念,与非正规教育相区别。非正规/非正式学习的诞生之基是对非正规教育假设的批判,后者认为学习者是应当被改造的、有缺陷的主体。非正规/非正式学习理论则认为,“这种假设忽视了学习者的人格特性与生活经验,相反,学习本身不应是通识性的,任何学习内容都应该适应学习者的需求、特性和经验,并接受学习者的选择”[21]。

当时提出非正规/非正式学习的意义并非在于讨论同样的学习内容应该通过怎样的学习组织形式(时间、地点、指导者、文凭等)来实现,也不在于讨论不同国别、不同阶级、不同身份的人是否应当拥有学习相同学习内容的机会,其主要贡献是突破了对学习本身的假设,认为学习应具有解放性,能够让学习者脱离教育者的控制,从而在工厂、社区、家庭等非学校场所自主把控学习。唯有如此,才能以“非正式/非正规学习”相称,否则均应称为正规教育或非正规教育。

(三)正规化阶段(1980-1989):非正规学习的正规化

20世纪80年代,西方国家经济衰退,右翼经济政策抬头,日趋激烈的全球竞争使得依附理论被新自由主义理论取代。弗里德曼(Friedman)的自由竞争市场理论取代了凯恩斯主义,成为摒除经济弊病的新良策。80年代的发展中国家多半面临债务危机,“不得不把教育经费用于归还世界银行、国际货币基金组织及其他债权人的欠息”[22]。

英美政府缩减教育经费,学习的责任主体开始变得多元,学习机会的私有化现象越发普遍,学习者必须为自己的学习机会买单。此时,“政府的资助多半投向了初级技术培训和职业培训,为的是满足跨国企业的需求”[23]。跨国企业希望把生产转移到劳动力价格低廉的发展中国家,这给发展中国家带来了学习相应技术的机会,但也使得学习的解放作用受到了抑制,许多学习项目沦为社会不公的再造基地。

发达国家的私有化、市场化趋势明显,教育愈加成为获取经济利益的工具,工作场所情境也发生了较大变化。在转向阶段,资本的积累尚且十分依赖工人技艺的师徒相传,手工技艺的传递还掌握在广大工人手中。但到了80年代,“大量工人失业,传统的工业学徒制分崩离析,加上教育和就业政策对文凭、证书的要求,非正规的技能存储和传授途径已然遭到破坏,被迫走上正规化、编码化的道路”[24]。正规化的典型表现是胜任素质模型和资格认证的推广:“在工作场所中,管理技术的发展剥夺了工人的默会技能(tacit skills),继而转向了对工厂、公司内部劳动力市场的总体控制”[25]。

本阶段,发达国家对社会不利群体的关注仍在继续,学界的关注点在于社会不利群体的非正规/非正式学习方式,以及如何将这些方式转变为正规学习。

(四)人本化阶段(1990-1999):为少数族群争取利益

上一阶段“非正规学习的正规化遭到了平民主义者(populist)的反对”[26],他们以女性主义、环境主义和伦理—文化主义为基础,借助非政府组织的支持,意图发扬非正规学习中“真实的经验(authentic experiences)”以及扎根于社区的本土知识。这种自下而上的思路考虑的是人本和可持续发展,它提倡授权,而非政府自上而下的、出于政治经济义务的干预。此时的学习更具有生态意义和人本韵味,不提倡把人当作资本。

遗憾的是,“平民主义虽然对实践有一定的影响,但其理论基础比较薄弱,相关学习项目多半服务于小众群体,学习成果适用面窄,因此,难以获得来自政府的资金支持,只得依赖非政府组织的资金筹措”[27]。短暂流行之后,这种模式再次被上一阶段的自由市场模式取代,政府和企业资助的学习项目回到主流,政治经济利益的强大力量死灰复燃。

(五)多元化阶段(2000年至今):多模式和多标准

伴随新世纪而来的是知识经济和世界文化融合,东西方的交往愈加密切,社会学、人类学、心理学等多学科的交叉互涉成了学习理论和实践得以发展的重要方式,任何单一学科的理论都难以占据统治地位。这一时期,非正式学习逐渐成为主流术语,它代表的是一种无处不在的、松散的学习方式,十分贴合眼下的时代特征。西方学者越来越关注学习的分类问题,尤其是在工作场所学习领域,许多研究者通过大量的田野研究提出了关于分类标准的理论模式,并逐渐演化出两分类、多分类和不分类等流派。

总之,工作场所学习的类型存在从非正规教育到非正规学习、非正式学习的演进,正式学习与非正式学习之间的区分是当前学界讨论的焦点,为了解决多种分类之间的意涵重叠问题,有学者提出“规避分类问题本身,将焦点转移到每种学习活动内部的性质和要素上来,并研究它们之间的互动”[28]。

三、工作场所学习类型区分的理论模式

对于马席克和沃特金斯、杰克斯等美国学者的工作场所学习分类模式以及欧盟、经合组织政策文件中对各个学习类型的界定,国内文献的辨析已经相对清晰,而对于其他主流模式,国内文献却重介绍轻评述。鉴于此,有必要对这些模式进行更加准确、深入、系统的梳理、分析与评价。

(一)海格和韩礼德的情境—判断模式

海格和韩礼德(Hager & Halliday)把学习分为正式学习和非正式学习两类。他们认为,既往人们只重视正式学习而忽视了非正式学习的重要作用。向正式学习的过度倾斜,终将不利于整个社会的和谐发展:“当前的终身学习政策和实践都过于偏向正式学习,这种不平衡理应得到纠正。在正式学习机会的提供方面,人们已经花费了过多精力,而为非正式学习提供的机会却远远不够”[29]。为了引起理论、实践和政界对非正式学习的重视,他们认为,理应在正式学习和非正式学习之间划定明确的界线。

“正式学习就是发生在正式建立的教育机构(比如,中小学校、学院、大学、培训中心等)之中的、有意的(intended)学习。典型的正式学习通常包含预先设定的框架,有时会产生十分明确的学习结果,而有时学习的方向和目的则比较宽泛。但在任何情况下,参与正式学习课程的学习者都知道他们即将展开的是学习活动,而且能够接受这样一个事实——自身的学习或多或少会受到机构的控制”[30]。“非正式学习(informal learning)则能够涵盖其他一切牵涉人类学习的情景,包括生活中无意识的学习,也包括发生在正规教育机构中的、与施教者的教育意图不一致的学习”[31]。

表1 海格和韩礼德的学习类型区分模式

该模式十分注重学习的控制源,在表1的6项区分标准中,同时满足1、2、3的学习可以直接认定为正式学习,满足2的学习首先应考虑将其从非正式学习中排除,再结合参照标准与反向参照标准综合判断。

海格和韩礼德特别强调,对正式学习的过度关注干扰了学界对其他学习类型的分析和研究。非正式学习作为一种分类的首要存在价值是提醒人们始终重视此类学习活动。取消正式学习与非正式学习的分类只会让非正式学习丧失其本质和存在价值,一味向正式学习靠拢,沦为正式学习的附属品,一旦学习活动丧失了灵活性,工作场所就会沦为第二个学校。

(二)艾略特的五特征反证模式

艾略特(Eraut)把学习分为正规学习(informal learning)和非正规学习(non-formal learning)两类。他关于非正规学习的论断影响深远,其核心论点是对“informal learning”的批判:“informal一词能够表示情景的许多其他特征,比如,衣着、话语和行为——作为一种描述学习情境的通俗用语,它或许与学习本身关系不大”[32]。换句话说,informal learning的说法既不够准确又过于宽泛,关于学习的分析应当聚焦学习活动的组织形式、操作规程和标准,以及学习对个体理解力的提升效果。

艾略特提出在术语上用非正规学习替代非正式学习,与正规学习相对应。然而,艾氏并未明确给出非正规学习的定义,而是试图通过界定正规学习来予以反证,可称为“五特征反证模式”。正规学习的五项特征包括:(1)事先确定的学习框架;(2)事先配置的学习事项或学习包;(3)受到指派的教师或培训师;(4)颁发资格证书或认证学分;(5)针对学习成果的外部说明[33]。凡是不符合这五项特征的学习,都应归入非正规学习之列。

艾略特的论点也有值得商榷之处:完全符合与完全不符合五项特征的学习可以直接同正规学习、非正规学习相对应,但部分符合五项特征的学习究竟应该归为哪一类却未有交代。也就是说,那些组织形式相对松散、参与形式相对随意的学习不能归入任何一类,而具有此类特征的学习在成人的工作生活中却大量存在,使得艾氏理论的解释范围大为缩水。可见,艾略特对“随意的学习”的批判,既是其理论的特色,又是其理论的软肋。

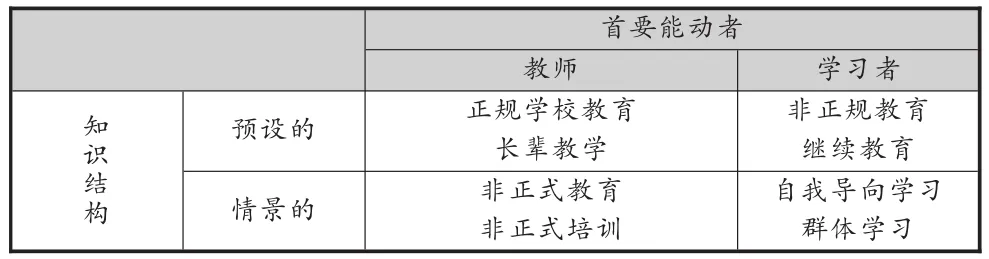

(三)利文斯通的二维交叉模式

利文斯通(Livingstone)按照(1)学习控制权的归属,(2)知识结构的预设性/情景性两种维度的交叉,将学习分为四个基本类型(见表2):正规教育,包括正规学校教育和长辈教学(elders’teaching);非正规教育或继续教育(further education);非正式教育或非正式培训(informal training);非正式学习,包括自我导向非正式学习(self-directed informal learning)和群体非正式学习(collective informal learning)。

表2 利文斯通的学习类型区分模式[34]

正规教育的学习控制权属于教师或长辈,须按照既定的知识体系向特定的学生或晚辈传授预设的课程内容。非正规教育(或继续教育)的学习控制权属于教学双方,由学习者自主决定是否继续获取某些知识或技能,但教师的控制权略大于学习者,课程内容依然由教师按照既定的知识体系进行预设,例如,夜大学课程。非正式教育(或非正式培训)的学习控制权也属于教学双方,教的一方通常被称为培训师(trainer)、指导者(mentor)、教练(coach)或前辈(experienced co-worker),他们只扮演协助者角色,经常处于偶发的、回应式的学习情景之中,预设的知识体系作用不大,例如,工作技能指导和社区学习活动。非正式学习的学习控制权属于学习者,一般没有受指派的教师或其他指导者,也没有预设的学习内容,由学习者以个体或群体为单位自主开展学习活动,具有极强的情景性,例如,向同事请教某些工作事项,或是组织无领导学习小组。

二维交叉模式首先要确定学习活动的首要能动者(primary agency),即控制者和主导者,学习者的自主程度则是重要的判断依据。利文斯通认为,非正式学习是“任何一种与追求理解力、知识或技能相关的活动,而且其中不存在外部推行的课程标准”[35]。可见,正规教育的外部控制最强、学习者能动性最弱,非正式学习完全相反,其他教育或学习类型则介于两者之间。

(四)比利特的情境—活动结构嵌套模式

“工作场所学习不能等同于个体自发的非正式学习”[36]是比利特关于这一论题的核心主张,具体包括两个论点:(1)工作情境本身具有一定的结构,表现为特定的价值观、行为模式、工作流程、规则规范等,工作中的学习离不开工作情境,或者说工作情境就是学习情境,因此,学习也具有相应的价值观、模式、流程和规范;(2)工作场所学习活动本身具有一定的结构,包括学习者的学习计划和指导者的教学方案等。

比利特这种用工作情境结构和学习活动结构来论证工作场所学习形态皆具有一定结构的论调,可称为“情境—活动结构嵌套模式”,也就是把工作情境本身所具有的结构嵌套在学习活动上,将关于学习活动结构的论证变成了对工作情境结构的论证。

比利特学术语境中的“非正式”和艾略特所批判的“非正式”含义相似,即无结构的、无计划的、随意的。但与艾略特不同的是,比利特没有批判“非正式学习”这一术语本身,也没有界定出一个作为“正规学习”下脚料的“非正规学习”,他在界限划分问题上走得更远:“工作中的学习无所谓正式或非正式,给学习贴标签的做法是一种危险的误导”[37]。斯克里布那和科尔(Scribner & Cole)早先也发出过类似的警示:“学界在区分正规、非正规和非正式教育/学习时不应耗费过多精力,因为它们存在特性上的重合与功能上的互补,如何借助后者促进人类学习,才是真正应该解决的问题”[38]。

不论工作情境中是否存在纯粹的非正式学习(完全无结构的、随意的学习),比利特都不赞成学界过度关注正式与非正式学习之间的划分问题,包括对两种学习类别的概念、区分标准等问题的争论,因为“非正式学习与正式学习的划分,会干扰人们对工作场所学习活动的正确认识,甚至让大家忽略了更为重要的问题,即如何改进工作场所教育学习方式方法的问题”[39]。基于这一论点,比利特提出了指导性学习(guided learning)、工作场所教学论(workplace pedagogy)和工作场所课程论(workplace curriculum),试图“通过控制工作特性、工作参与方式、人际依赖、人工制品/外部工具等因素来促进个体的工作场所学习”[40]。

(五)霍德金森的计划—意识模式

P.霍德金森和H.霍德金森(P. Hodkinson & H. Hodkinson)针对工作场所学习的特性划分了学习的类型,他们首先提出了两个相互交叉的区分维度:(1)有意识、有计划的学习和无意识、无计划的学习。无意识和无计划体现在两方面:第一,实践活动本身无意识或无计划;第二,实践活动本身有意识或有计划,但欠缺明显的学习意图。(2)知识的具体来源:第一,来自他人的已知知识;第二,来自他人已经表现出来的能力;第三,来自工作场所的全新任务。其中,学习的计划性和意识性用于判断学习的正式程度,知识的来源用于判断学习的内容。

表3 霍德金森的学习类型区分模式[41]

根据计划、意识的有无以及知识的来源,表3呈现了六种学习类型,但P.霍德金森和H.霍德金森并未将这些类型同正式、非正式、非正规等术语对应起来。他们认为,按照此种分类标准,研究者可以忽略正式学习和非正式学习之间的绝对区分,转而关注每一个具体学习实践活动所具有的计划性和意识性。表3中的字体加粗部分比较接近他们对非正式学习的理解,其它部分则囊括了正规教育、非正规教育和正式学习。

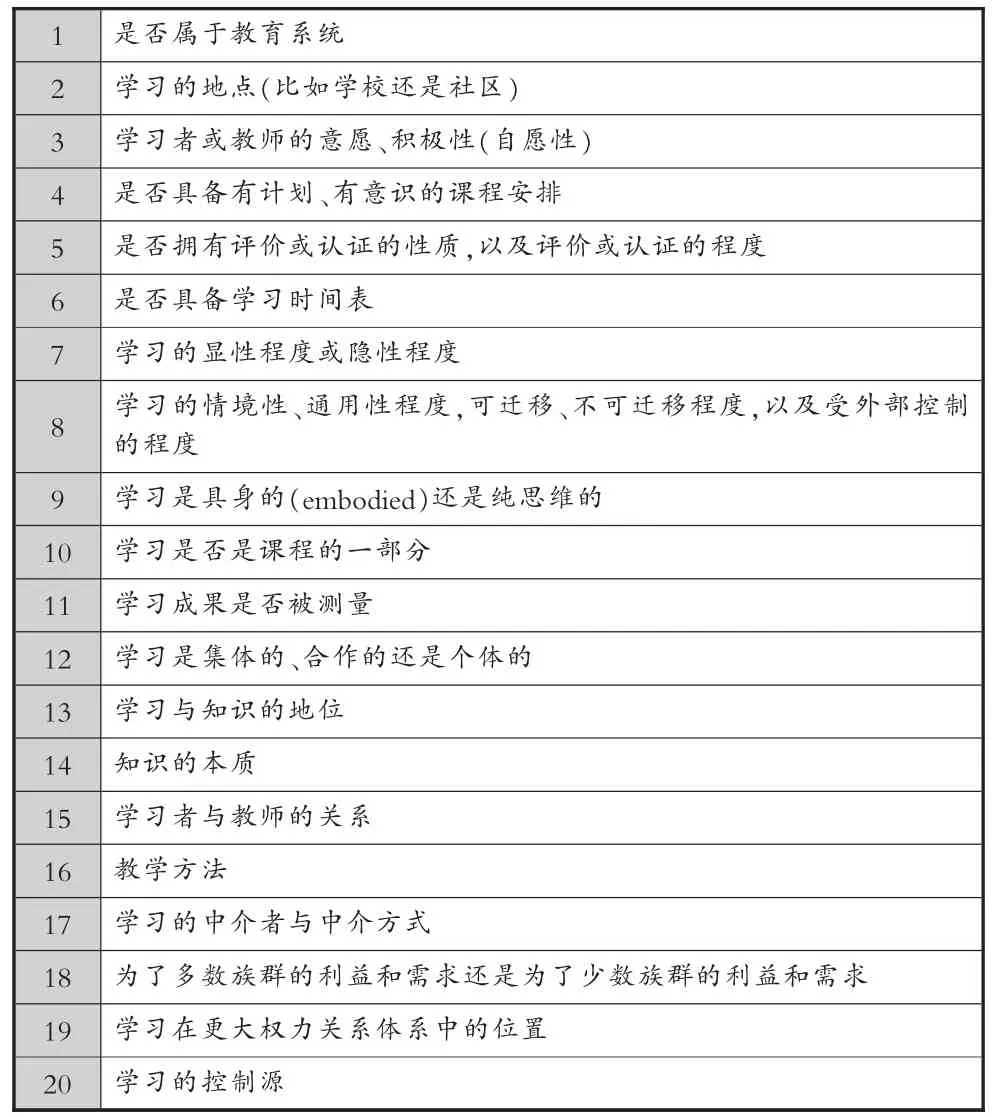

(六)科利等人的学习性质模式

科利、霍德金森和马尔科姆梳理了政策报告和理论研究中关于正式学习与非正式学习的20条标准,结合自主开展的实证研究,他们认为,应当取消正式学习和非正式学习之间的区分,转为研究所有学习中的正式性(formality)和非正式性(informality)。理由如下:第一,文献对区分标准的解释通常不具有自明性,且不同文献的标准之间经常出现冲突;第二,区分标准过于繁复,导致许多学习活动落入灰色地带,类别归属不明。在工作场所学习领域,有些学习活动带有鲜明的正式或非正式特色,比如,完全脱岗培训和随时随地的提问,但也有一些学习活动,比如,结构化在岗培训(structured on-the-job training)、训练和辅导、工作坊会议(workshop meeting)等,只能满足表4中的部分标准,类别归属模糊;第三,实证研究表明,任何学习活动都兼具正式的特性和非正式的特性,纯粹的正式学习或非正式学习并不存在。

表4 正式学习与非正式学习的区分标准[42]

科利等人的报告结论是:“学习经常被说成是正式、非正式或非正规的,本报告认为,这些并非确定的分类,它们存在的意义在于揭示学习的本质。更确切的做法是把‘正式性(formality)’和‘非正式性(in-formality)’作为出现在一切学习情境中的特质。因此,研究的第一要务应当是辨别这些特质,找到它们之间的联系,并发现它们对学习者、教师及学习环境的影响”[43]。

(七)模式之间的比较分析

上述理论模式可分为两大阵营、三种分类方式。两大阵营是指主张划分类型的阵营和不主张划分类型的阵营;三种分类方式包括两分类、多分类和不分类。海格和韩礼德、艾略特、利文斯通属于第一阵营,其中利文斯通采用的是多分类,其余人等采用的是两分类。比利特、P·霍德金森和H·霍德金森、利科等人属于第二阵营,采用的是不分类。

同一阵营内部,学者们的核心主张也不尽相同。在支持者阵营中,艾略特和利文斯通都明确提出了“非正规学习”的概念,但艾略特未能给出非正规学习的正面界定,而是通过界定正规学习来反证,并未清楚交代未完全满足五项标准的学习应当属于哪一类。利文斯通明确提出,知识结构由外部设定,学习者有明确的学习意愿,但无法完全自主决定学习安排的教育属于非正规教育。

在反对者阵营中,比利特和科利等人的思路也有较大差异:前者是从结构入手,后者是从标准入手。比利特的理由是,既然工作和工作情境本身具有一定的结构,那么为了工作而展开的、发生在工作情境中的学习也必然具有相同的结构,因而纯粹无结构的学习(非正式学习)是不存在的。科利等人的理由是,既然区分正式学习和非正规、非正式学习的标准总是模糊不清且交叉重合,加上田野调查的佐证,那么,正规、正式、非正规、非正式等术语便不能用于界定学习活动,而只能界定某项学习活动的某方面特性,即正式性与非正式性。P·霍德金森和H·霍德金森则没有完全否认类型划分,只是拒绝为类型命名,主张研究学习活动的计划性和意识性。

总之,海格和科利分别是支持者阵营与反对者阵营的极端代表者,关注的是分类本身;其他学者的观点则相对温和,关注的是分类背后的实用性问题。

四、结论

(一)划分思路

综上所述,西方工作场所学习类型的划分有两条思路,一是对学习方式和学习活动进行分类,二是对学习性质进行分类②邢蕾在其博士学位论文《成人非正式学习的研究》中,把西方非正式学习的定义分为“类分式”与“融合式”,贝克特和海格、利文斯通、欧盟、经合组织的定义是典型的类分式,科利等人的观点是典型的融合式。。第一种思路的做法是为某一种具体学习方式或活动贴标签,其典型陈述为:“培训是一种正式学习”,“同伴指导(peer mentoring)是一种非正式学习”;第二种思路的分类对象是所有学习方式或学习活动,否定了针对某种学习方式或活动进行划分的可行性,强调一切学习活动都具有正式性或非正式性,只是有所偏重而已。

中外学者之所以陷入类型划分的谜题,始终无法真正辨明各类学习的界定及界限,就是因为长期受困于第一种思路。学习实践活动千差万别,本文所论及的理论模式背后都有西方学者的长期调研作支撑,也的确能够证实每一种学习活动中正式性和非正式性的并存。例如,指导者既可以定期安排与被指导者的面谈,也可以随时回答被指导者的疑问,因此很难断言“指导是一种非正式的学习方式或活动”。从这个角度看,第二种思路的出现意味着重大理论突破,研究者从此不必拘泥于将某种学习方式或活动的名称归入特定的学习类型。

然而,第二种思路也有缺陷,即彻底否定了“正式学习”、“非正式学习”等术语的合法性。学习活动是否存在可供明确区分的差别是一个问题,而是否在术语上界定这些学习活动则是另一个问题,二者不能混淆。隐性学习(implicit learning)和显性学习(explicit learning)之间的界限也很难明确,但这并不代表学界不必再给出“隐性学习”这一术语。诸如非正式学习、隐性学习之类的术语之所以诞生,是因为人们发现了某些学习活动不同寻常的特性,研究这些特性有助于促进人类学习的整体发展。类型划分是分析许多社会论题的前提,分类的缺失会造成论述的混乱。例如,学分银行建设、先前学习认证等热门研究话题均以学习的分类为前提,目的是实现非正规教育、非正式学习与正规教育的互认,倘若取消分类,政策的表述将会十分困难。

本文认为,应当在保留正式学习、非正式学习等术语的前提下,针对某种学习方式或学习活动的主要性质来确定分类。

(二)区分方法

西方学者区分工作场所学习类型的方法主要有认定法和反证法:认定法的思路是给出所有待区分类别应满足的核心标准,符合标准即可认定;反证法的思路是给出某一待区分类别之相反类别的标准,不符合标准即可反证。在前文的理论模式中,西方学者多半同时采用了两种方法,只是主辅有别。本文认为,两种思路都值得借鉴,但要充分考虑其应用特性。用于工作场所学习或终身学习政策制订时,基本应采用认定法,因为认定法简单明确,有助于缩减政策文本的模糊地带;用于理论研究时,研究者需阐明操作性定义,此时两种方法可以并用,以满足理论研究的复杂性。

(三)区分标准

结合学习类型的产生和发展不难看出,正式与非正式之间的第一个区分标准是学习者的学习意愿,历史上表现为学习者对自身解放的诉求,如今表现为学习者的个性化学习目的和学习内容。几乎同时出现的第二个标准是学习的组织形式(马席克和沃特金斯、杰克斯也采用了这一标准),包括是否具备专门机构、是否具备事先准备好的课程框架、是否具备准入和考核标准以及是否具备专门指导者等。后来产生的标准都是学习意愿和学习组织形式的变体。

以往区分学习类型的思路是罗列各类标准,要求某一学习类型同时符合这些标准,忽略了标准之间的有机联系,导致学界不得不列出更多的标准来厘清分阶段。倘若将科利等人总结出的20条区分标准(表4)同时用于确定某一种学习方式或活动的归类,势必会得出“无法归类”的结论。鉴于学习活动拥有复杂的社会属性,非正式学习、隐性学习等术语的对立面,必定不似男性、女性等术语的对立面那般清晰,因此,标准越多越容易导致排斥与重合。事实上,随着远程学习技术的推广,学习的时间、地点、教师等事项发生了极大变化,而由于社会的进步,劳动者也愈发了解自己的学习意愿,以学习意愿和组织形式为主要区分标准的可行性正在降低。

在这样一种社会背景下,学习主体和学习机构所关心的是学习者应该学什么以及学习者学到了什么。本文倡导在工作场所学习类型划分上奉行极简原则,只在正式学习和非正式学习之间作区分。区分的核心标准如下:学习成果的验证标准是否主要与外设的学习预案相对接,符合即为正式学习;学习成果的验证标准是否主要与学习主体的学习期望对接,符合即为非正式学习。简言之,正式学习的学习成果验证与学习机构、用人单位、指导者等外部力量预先设定的学习方案有直接联系;非正式学习的成果验证与这些力量没有直接联系,主要是为了满足学习主体的需求,由学习主体自行验证或不验证。

据此可以初步认定,工作场所学习方式或活动中,培训、比赛以及严格执行学习预案的指导属于正式学习,那些脱离验证的随机指导、工作坊、会议和部分专业体裁学习活动属于非正式学习。

五、小结与展望

通过梳理工作场所学习分类的历史渊源和理论模型,本文发现:针对学习方式、学习活动分类与针对学习性质分类是西方学者划分工作场所学习类型的两条主线,区分的方法包括认定法和反证法。关于区分标准,学习者的意愿、学习的组织形式等传统标准来源于20世纪40年代至今的西方学习发展史。这些标准在一定历史时期内有助于厘清各类别之间的区别,却也限制了在新社会环境下重新分类的思路。本文认为,工作场所学习类型划分应奉行极简原则,不仅要列出标准,更要关注不同标准之间的运作机制,并提出将“学习成果的验证标准”与“外设的学习预案”、“学习主体的学习期望”之间的对接情况作为区分正式学习与非正式学习的新标准。

本文提出的思路、方法和标准不局限于工作场所学习领域,也可拓展至一般意义上的成人学习。未来研究者可对本文所提出的新标准进行验证和争论,也可对当下影响深远的模式、思路、方法和标准进行更深入的理论研究和实证研究,或是系统梳理世界各国及国际组织的政策模型,以期国内各学习类别的意涵更明晰、意指更明确、使用更规范,并能针对终身学习资格框架体系建设之中涉及学习类型的部分发挥理论上的指导作用。

[参考文献]

[1]黄健.工作-学习研究:教育的新疆域——西方工作-学习领域理论成果评述[J].开放教育研究,2011,(2):60-67.

[2]马颂歌.工作情境中医生团队的专业学习研究——以某冠心病监护病房为个案[D].上海:华东师范大学博士学位论文,2014.

[3]马颂歌.西方专业体裁学习研究及启示[J].远程教育杂志,2012,(4):40-45.

[4]杨欣,于勇.非正式学习研究现状综述.现代教育技术,2010,(11):14-18.

[5]王妍莉,杨改学,王娟,杨瑞姣.基于内容分析法的非正式学习国内研究综述[J].远程教育杂志:2011,(4):71-76.

[6][16][42][43]COLLEY H,HODKINSON P,MALCOM J.Informality and formality in learning: A report for the Learning and Skills Research Centre[R]. London:Learning and Skills Research Centre,2003: 9,10,28,66.

[7][10]HAMADACHE A.Non-Formal Education: A Definition of the Concept and Some Examples[J]. Prospects,1991,21(1):122.

[8]蓝建.非正规教育:教育、学习与发展的紧密结合[J].职业技术教育,2010,(10):16-21.

[9]刘英捷.非正规教育在发展中国家迅猛兴起[J].成人教育,2001,(7):11-13.

[11][13]赵玉池,陈时见.国际教育援助及其对世界教育发展的影响[J].比较教育研究,2010,(10):49-54.

[12]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,1996:295.

[14]胡小娇.国际教育援助及其效果的研究[D].上海:华东师范大学硕士学位论文,2011.

[15]赵玉池.国际教育援助研究[D].重庆:西南大学博士学位论文,2010.

[17]张敦福.依附理论的发展进程和新进展[J].山东社会科学,2000,(1):28-31.

[18]张琨.教育即解放——弗莱雷教育思想研究[D].上海:华中师范大学博士学位论文,2007.

[19]邢蕾.成人非正式学习的研究[D].上海:华中师范大学博士学位论文,2011.

[20]FOLEY G.Learning in social action: A contribution to understanding informal education[M]. New York: City St Martin’s press,1999:2.

[21]KING K.Formal,non-formal and informal learning—Some North-South contrasts[J]. International review of education,1982,28(2): 177-187.

[22][24][25] SMITH M K. Informal and non-formal education,colonialism and development [G]//The encyclopaedia of informal education [G/OL]. infed.org,2001 [2015-11-16]. http://infed.org/biblio/colonialism.htm.

[23][26]YOUNGMAN F. The political economy of adult education[M]. London:Zed Books,2000:126,135.

[27]GORMAN R. Review of learning in social action by Griff Foley[J]. Studies in continuing education,2001,23(1):130-134.

[28]MANUTI et al..Formal and informal learning in the workplace: A research review[J].International Journal of Training and Development, 2015,19:1-15.

[29][30][31] HAGER P,HALLIDAY R. Recovering informal learning[M]. Dordrecht: Springer,2009:1-2.

[32][33]ERAUT M. Non-formal learning and tacit knowledge in professional work[J]. British Journal of Educational Psychology,2000:113 –136.

[34][35]LIVINGSTONE D W.Adult’s informal learning: Definitions,findings,gaps and future research[R]. Toronto:New Approaches to Lifelong Learning,NALL working papers,2001:2,4.

[36][40]BILLETT S,SMITH R & BARKER M.Understanding work,learning and the remaking of cultural practices[J].Studies in Continuing Education,2005,27(3):219-237.

[37]BILLETT S.Toward a Workplace Pedagogy: Guidance,Participation,and Engagement[J]. Adult Education Quarterly,2002,53(1): 27-43.

[38]Scribner,S. & Cole,M.. Cognitive consequences of formal and informal education[J]. Science,1973: 553-559.

[39]BILLETT S.Constituting the workplace curriculum[J]. Curriculum Studies,2006,38(1):31-48.

[41]HODKINSON P.,HODKINSON H. Problems of measuring learning and attainment in the workplace: Complexity, reflexivity and the localized nature of understanding[C]//Conference on Context, Power and Perspective: Confronting the Challenges to Improving Attainment in Learning at Work, 2001.

马颂歌,上海师范大学教育学院讲师,研究方向:工作场所学习、专业学习、教师教育;吴刚,复旦大学管理学院博士后,上海工程技术大学讲师,研究方向:人力资源开发与教育、工作场所学习。

责任编辑:吕东东

Analysis on Types of Workplace Learning: Historical Origin and Theory Models

Ma Songge1& Wu Gang2,3

(1.College of Education, Shanghai Normal University, Shanghai 200234; 2.School of Management, Fudan University, Shanghai 200433; 3.School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620)

【Abstract】Workplace learning is usually divided into formal and informal learning. Its related types include formal education, non-formal education, informal education and non-formal learning. Currently our domestic academia actually has not yet put forward the local basis of categorization, and not yet clarified the relationship between formal and informal learning, which results in ambiguous term translation and semantics. Therefore, it is not conducive to research and policy-making. In the western theoretical models, according to learning pathways and learning activities, the categorization methods include two-type division or multi-type division, and distinguishing methods include identification and apagoge. The classification criteria are diversified. To the nature of learning, scholars do not advocate classification; instead, they turn to formality and informality of all kinds of learning. After five historical stages named birth, turning, formalization, humanization and diversification, learners’intention and the organization form of learning have become the cornerstone of western classical classification criteria, which nevertheless limits the theorizing of type differentiation of workplace learning. Excessive criteria should be avoided in type differentiation of workplace learning and mutual operating mechanism of criteria should be valued. The connection between“the validation criteria of learning outcomes”,“the external-pushed learning plans”and“expectation of learners”should be regarded as new criteria to distinguish between formal and informal learning.

【KeyWords】Workplace learning; Formal learning; Informal learning; Non-formal learning; Adult learning

收稿日期:2015年11月29日

[作者简介]

*基金项目:本文系中国博士后基金项目“工作场所学习与学习变革:拓展性学习的理论及应用模型研究”(项目编号:2014M561397)的研究成果。

[中图分类号]G420

[文献标识码]A

[文章编号]1672—0008(2016)01—0019—09