日军“造神者”小笠原长生的军国文学和政治话语

2016-03-15杨凯

摘 要:对日军“造神者”小笠原长生的社会角色,特别是他作为拥有军事与皇族背景的军国主义政治文人属性进行了分析。小笠原利用自己经年所得的写作技巧,制造了一个糅合精致政治话语体系的军国主义文学世界,通过分析其结构和体系,可以一窥此类军国文人之政治思维的内核和矛盾之处。尽管小笠原以创造日军勇于赴死的神话著称于世,但深入其作品所反映出来的一些对人性、信仰、权力与战争的思考,可以体味到在军国主义政治重压下一个军国文人的内心挣扎。

关键词:小笠原长生;军国主义;政治话语

中图分类号:I3/7 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2016)01-0057-14

DOI:1014156/jcnkirbwtyj201601007

之前,有学者在研究甲午海战史时不加甄别地引用了小笠原长生(1867年-1958年)的小说段落作为史料,而引发了一系列争议[1]。笔者以为,此事恐肇始于对小笠原其人及其作品定性之不明。此人的身份之一为隶属于日本海军的日清·日俄战争史编纂者,盖因此名号诱导了部分中国学者认为其叙述内容具有一定可信度。但究其个人本质,日本学界亦有定论:此人即所谓活跃于军中的“军国主义推动者”[2]。因此,中国有学者判定小笠原写作的作品缺乏可信度,该论断总体上是正确的[3]。然而,小笠原在其数十年的笔耕历程中毕竟留下了大量作品①,这些文字是这个与日军拥有深厚渊源之文人长期累积所得的思想产物,具有从另一视角一窥日军的学术价值,例如其日记已经被利用做对东乡平八郎之研究。其剩余的真伪难辨之作品自然无法直接当作史料,但从思想控制和技术史角度梳理分析,并结合目前已有之研究②,当可对此人的所作所为及其构建的军国主义文学和政治话语系统在语言学和政治学领域中亦有话语分析研究,本文之方法倾向于政治学语境,但主要还是从思想控制和技术史的史学分析视角入手。有更深一层认识。

一、小笠原长生其人

小笠原长生,曾用笔名凤翼、铁樱、金波楼主人、金波生等。其人具有三重身份,即军人、贵族和作家。追溯家族背景,小笠原家为世袭六万石的肥前唐津藩主(1817年-1871年),其家祖曾在江户幕府时代担任要职,身为武士世家的家族荣誉是小笠原谋求投笔从戎、建功立业之事业心的重要来源。1874年,小笠原长生承袭了祖父小笠原长国的家督身份,后依照明治政府所颁布之《华族令》被改授为子爵。1884年入海军学校开始了自己的军事生涯,虽也历经了甲午、庚子、日俄三场侵略战争,但其在战场上始终表现平平而无突出军功业绩。原本其从军之路可能会就此平淡下去,但在进入一个不为职业军人所重视的军令部下辖文史编辑部门后其命运开始改变。甲午战争结束后不久,小笠原即奉命被借调往军史编辑所开始军事史研究,其职业发展转向军国主义文人方向,此后一举成为知名的军史学者和军事专家。凭借其为日军开展之卓有成效的文宣工作,终累官至文部省教科书审查委员、海军中将、宫中顾问等。

小笠原以撰写军人英雄事迹与海战史著称,凭借以东乡平八郎为主人公的“东乡传记”而闻世[4]。他较为知名的几部军事人物著作,主要是“东乡传记”系列(以东乡为主角的系列作品有1921年的《东乡元帅详传》、1931年的《圣将东乡平八郎传》、1934年的《晚年的东乡元帅》、1934年的《东乡元帅》、1935年的《东乡元帅的业绩》、1940年的《圣将东乡全传》、1941年的《圣将读本》及《东乡元帅略传》等,以上不包括以东乡为非主要角色出场的其他作品)。此外,还有军事史方面的《日本海战史》《帝国海军史论》和《日本帝国海上权力史讲义》等学术性著作,以及1930年的《击灭:日本海海战秘史》一类纪实性作品。小笠原的写作生涯从青年时代即已开始,其第一部军国文学作品为1895年出版的《海战日录》。该书以其自己的亲身海战经历为底本撰写,因此颇受欢迎。日本陷入侵华战争的泥潭后,小笠原在文艺和舆论界尤其活跃,不仅自己大量写作军国文学,编撰和审阅各种通俗军国读物,还通过接受各大纸媒采访来放大自己言论的影响力。以其父子为核心创作者的电影《击灭》在1930年得以上映为标志,表明小笠原亦紧跟时代步伐开始积极活用新式传播媒介,其家族还创办了影视公司直接介入电影业。但好景不长,其影响因日本战败和公职罢免戛然而止。此后他陷入沉寂并被遗忘,最终于战争结束十三年后在家中离世。

如上所述,小笠原长生可以同时被放入政治史、军事史、文学史三个史学维度中加以考察,但其无论从任何视角来讲都不是一个举足轻重的要角。在政治上,他与上层积极配合但又游离于主流政治圈边缘,他的一个重要政治成果便是筹组了以奥村五百子为旗帜的爱国妇人会[5];军事上,他在甲午战争后便早早地离开了现役编制转投入军事史和军国文学的创作中,进而成为了一个军中的尴尬人物,因其依仗的是“文学功绩”故并不受讲究论资排辈和战场军功的日军现役军人之尊重;文学上,尽管他的一些作品一度受到追捧,但在后世以纯粹文学创作为主业的文艺界看来,他的军国文学也当属特殊时代背景下的另类奇葩。的确,小笠原长生并非身居高位的决策者,但应该看到他是当时日本极具争议性的一批中层政治文人 所谓政治文人,其实是一个模糊和变动的概念。尤其在东方国家(中、日、韩),此类人物曾广泛活跃于这些国家的近代政治舞台之上。从政的史学家蒋廷黻以自己的亲身经历对这一类人物的历史来源和形象有较为中肯的思考和阐释,可参见蒋廷黻.蒋廷黻文存[M].北京:华龄出版社,2011:62-66 。笔者在此将此类积极投身政治宣传活动的知识分子也姑且以政治文人称之。之代表人物。所谓政治文人,以小笠原等人在爱国妇人会中的言行可总结出些许共性[6]:外在表象以“文人”为虚饰,言谈中经常涉及与政府、社会、法律、权利、外交有关的各种政治问题,而真正关心的是如何论证现有的政治框架是“错误的”且必须按照其理想来大加改造。充满政治激情和热衷发动群众是政治文人的共有形象,而带有鲜明军人色彩的小笠原更以激发包括妇女在内的普通大众对强盛军事大国的美好想象力为己任,以致“如何献身侵略战争才能够成为爱国名妇人”竟成了主妇茶余饭后的聊天话题。

政治文人在舆论场中以政治话语来获取话语权力,而所谓政治话语系指政治活动主体在政治活动中采用的一种以说服、诱导乃至控制公众思想为目的的话语系统。文中所谓小笠原长生的军国主义政治话语,便是指日本走向军国政体背景下,由小笠原以自己的特定身份在国内舆论和文艺界利用其创作的大量文学作品所构建出的政治话语系统。政治话语具有高度不确定性和情感煽动性,在纸媒时代又多寄居于文字载体之中,而作为充满丰富观念和思想形态的文学作品恰是一种良好的隐性理念输出机制,因此文学与政治二者之间的结合是自然而然之事。小笠原的政治话语即是当时日本的军国主义思潮在其头脑中的直接产物,主要载体就是其创作的文学作品长期的军国史学工作对小笠原获得和形成此类理念有很大作用,有关详细论述可参考田中宏巳的《日清,日露海戦史の編纂と小笠原長生》系列论文。。朝日新闻社在论及文学与政治糅合之原委时所举出的一例,即是追溯到了西南战争后失落的年轻激进政治分子借助鼓吹自由民权的东风而崛起[7]。作为长期观察政治变迁的新闻社,朝日敏锐地预见到了这些小说一类文学作品的作者群体并非是什么文学家,而是一群以获得权力为志向的政治潜力新军。政治文人对此自然很早就有了一定认识,并且他们对自己作为“笔杆子”的作用有相当高的自我觉悟。与小笠原长生一道为奥村五百子发挥过宣传手作用的小野贤一郎小野贤一郎(1888-1943),俳人、右翼文人,曾任日本放送协会文艺部长等职,曾与小笠原长生一道为奥村五百子作传。就多次提及必须重视用“笔”与“舌”来打宣传战,小笠原对此当然更是心领神会。

小笠原早期文艺性较浓的作品《新作金波净瑠璃集》中已经能够看到一些萌芽,例如其所作的《勤王美谈·秋田义民传》中就已经有大段为国为君而就义的描述。写作这份初练文笔的净瑠璃时,小笠原不过25岁,其于翌年即加入高千穗分队并随舰向中国发动了侵略战争。可见,小笠原的政治倾向使之很早就具有主观故意性,试图在自己的文字创作中向公众直接灌输自己的政治理念。从其个人的情感层面而言,小笠原对爱国人士、军人豪杰的由衷赞美和倾心也的确是他发自内心的感情流露。小笠原亦接受过良好且完整的贵族教育,很早即有了以“皇室藩篱”来正人正己的觉悟:

华族,皇室之藩篱,自然一举一动俱是国民之楷模。必得先天下之忧而忧、后天下之乐而乐,修品德,戒骄奢,振作精神以延续日本魂。倘若不尽此义务与责任,则无论如何繁华似锦的世家也终会败落成残砖废瓦。[8]

此外,文笔是写作之基础,其来源于训练和积淀,但更重要的是天赋。小笠原也具有良好的文艺素养,其笔下的战场描写充满了澎湃激情:

四面如疾风暴雨般的炮弹倾注而来,赤城舰上奋战的官兵们顿时死去了数十名。随着危机一秒秒迫近了,可抱定一战死斗到底的战士们依旧不顾炮火猛烈而突近至敌来远舰二百米近处欲玉石俱焚。在已经近乎废墟一片的舰桥上,舰长坂元望着前方,嘴角露出会心的欣慰微笑。可就在他更想奋勇督战之时,射来的炮弹在炮架上爆炸,随着炸起的弹片四散飞溅,舰长的头骨亦如同微尘般碎去。[9]

赤城舰长坂元八郎太之死被小笠原艺术化地塑造出“含笑羽化”的效果,如此一来一个为守护军令部长座舰西京丸而尽忠职守、视死如归的无畏形象得以跃然而生战后此人成为该舰之象征,日军又为之作名为《坂元少佐》的军歌,流行一时。。可见,主客观条件均具备的小笠原被称为天生之政治文人,绝非虚言。

作为从军队中走出来的政治文人,小笠原拥有一般同类文人所不具备的优势。身为所谓的“军事专家”,尽管他实际在日军派系博弈中并无重要地位小笠原长生属于海军序列,日本海陆两大军种之间素来不和,而陆军中亦派系林立。,但作为军队对外宣传系统的一分子且拥有一定的知名度,因此从某种意义上说他扮演着军队对外展示窗口的角色。由于当局的新闻统制严密管控了对军队的描述范围,因此小笠原通过历史解说的方式在一定程度上掌握了对日军的形象解释权。其又拥有看似丰厚的资历和背景,特别是在三

十年代成为宫中顾问官之后又增添了皇室的光环,俨然成为了舆论界的话语权威。在理论指导方面,小笠原长生曾供职的海军军令部对所谓“宣传战”进行过专门研究,而该研究的样本恰是国民党当局的新闻管制政策[10]。众所周知,新闻是宣传战的关键一环,相比之下,由这些政治文人创作文学作品的宣传作用是否会相形见绌呢?笔者以为,恐怕恰恰相反。在当时的历史情境下,文学作品的宣传作用在特定状况下甚至远比新闻来得有力。首先从生命力来看,新闻的即时性使之处于一种时刻被更新的状态,远不及放在书桌上一部被常常翻阅的小说来得长久。其次,不同政治倾向的读者也有选择指定新闻报刊的习惯,这也限制了新闻的影响范围。而小笠原作为一个爱国的军人作家,其身份显然比被贴上政治标签的新闻社更容易获得一般读者的认同,从而易于跨越各种读者群体。再者,近代以来日本素有阅读传统,不仅一般青年学生有阅读小说的雅好,除官方指定的修身读物外高校及中学也有自编和选编课外读物的习俗。对正处于思想定型期的青少年来说,一部让年轻人忆记犹新的热血军国小说可能会埋下意想不到的伏笔。例如,多家出版社的教科书和读本就选取了小笠原的《铁樱漫谈》中之《双雄会》、《日本赞》中之《皇天佑我》、《伟人天才》中之《杉浦重刚先生》、还有《击灭》的一些段落等,作为青少年的辅助修身教材。关于这些文字的教育目的,在选用了《日本赞》之《皇天佑我》的教材指导书中就将编者之机心一语道破:

我国乃是皇天保佑的正义国度,这自不待言。然而欲求皇天护佑,则必须有国民的努力来与上天感应方可。平日里懈怠、坐等神风保护之人甚多。这些人是最无资格获得皇天保佑的。天佑与神风只眷顾衷心努力之人。作为帝国未来的年轻学子们必须牢记。[11]

七年后,以所谓不可“坐等神风保护”为由,日军就将青年学生制造成“神风”投入战场之中去了。

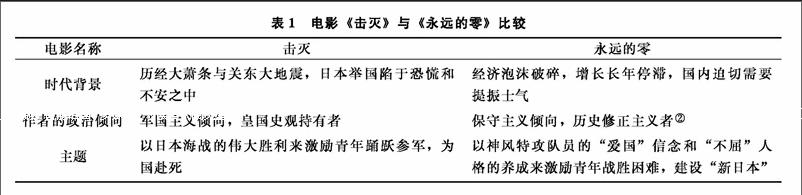

从话语系统的自我保护力来看,文艺作品的不可证伪性也比新闻的易于证伪来得稳当。军国文学对于内容真实性的追求显然是次要的,甚至对小笠原来说是非常不重要的。而一旦当自己面对此种质疑真实性的外来非难时,小笠原及其后人也大可以“这是文学创作的需要”为名来加以反驳。如以此番在国内引起争论的“北洋舰队在主炮上晾晒衣服”事件为例,对此确是不能追究小笠原的文责,显然只能认为是中国的历史学者不加考据的引证而导致了以讹传讹,因为无法对小说这种需要进行虚构的文学体裁多加指责。尽管如此,一种不准确的历史印象确是已经形成,小笠原居然借中国学者之手在潜移默化中影响到了后世对那段历史的看法。因此,从后续来看,这些政治文人及其军国文学的一系列外溢效应绝不容低估。且不论小笠原的小说流入史学界而成为了张扬日军军威的材料,其拍摄的电影和参考其小说情节而来的一类“国策电影”国策电影,日本电影界对当时的一类宣扬军国主义和歌颂战争的电影之特定称呼。至今依旧可为一些政客所利用。小笠原本人的示范作用也可以成为此后乃至今日一些以军事题材为主打的右翼文人学习和前进之路径。例如,小笠原父子编剧和主演的电影《击灭》与百田尚树的《永远的零》即颇有异曲同工之妙,如表1所示:

二、小笠原长生的军国文学之分析

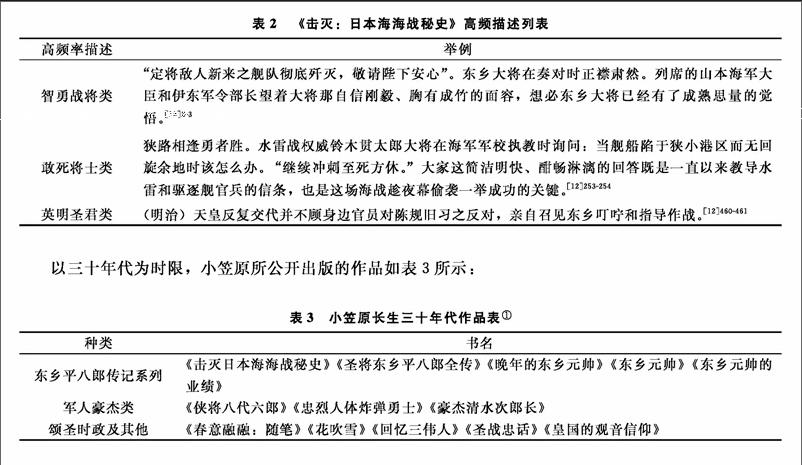

小笠原的军国主义文学作品便是政治话语之载体,其第一要务即是控制受众的关注重心,把握受众头脑中之政治话题设置的主动性,减弱其他外来信息对受众的影响力。由于当时日本受众的关注能力有限且媒体也缺乏自由,平民的耳目多被当局的声音所充斥,追捧小笠原的读者之关注重心自然更容易受到其所设置主题之左右。小笠原所创作内容高密度集中于军事与时政方面,以《击灭:日本海海战秘史》为例,其中前三位高频率出现之描述,如表2所示:

高频率描述举例

智勇战将类“定将敌人新来之舰队彻底歼灭,敬请陛下安心”。东乡大将在奏对时正襟肃然。列席的山本海军大臣和伊东军令部长望着大将那自信刚毅、胸有成竹的面容,想必东乡大将已经有了成熟思量的觉悟。[12]23

敢死将士类狭路相逢勇者胜。水雷战权威铃木贯太郎大将在海军军校执教时询问:当舰船陷于狭小港区而无回旋余地时该怎么办。“继续冲刺至死方休。”大家这简洁明快、酣畅淋漓的回答既是一直以来教导水雷和驱逐舰官兵的信条,也是这场海战趁夜幕偷袭一举成功的关键。[12]253254

英明圣君类(明治)天皇反复交代并不顾身边官员对陈规旧习之反对,亲自召见东乡叮咛和指导作战。[12]460461

吸引受众关注的另一方法则是感官刺激,小笠原尤其借重于血腥场景:

我们那忠勇的步兵队,跨过横七竖八的敌人尸骸,不断发动大集团冲锋。虽然冲上去后九死一生难有活命,但士兵们依旧鼓起勇气,不分昼夜,那悲壮的冲锋号角响彻旅顺山野。203高地是我必须取得的要地,不论如何,我军要用以一命换一寸、以一人换一人的白刃格斗犬牙交错之方式与敌人争夺。[13]

其中又以“人体炸弹”最为极端:

超越生死的三烈士在一片欢呼声中抬着四米长、青竹造的爆破筒,随着一声前进的号令,如同破堤而出的洪水般,以北川、江下、作江的顺序抬着已经引燃的爆破筒像箭矢般飞射而去。三烈士的肉弹已经身心合一而无一丝踌躇,踏着战友的尸骸向前冲去。(中略)三枚肉弹以北川一等兵为开路先锋,冒着弹雨,如猛虎下山。(中略)轰然一声大爆炸声,响彻天地。同时,大块的肉块和火焰一道飞上八九米高的天空又落了下来。勇士的肉弹与炸药一起,如花般飞舞。[14]4445

从残害敌方发展至自我残害亦不足惜,其以突破人性底线之事例来加强思想冲击和吸引力。事后小笠原虽极尽赞美,但也承认这种强行驱使官兵用自爆的方法来破坏敌阵地不仅不科学而且也毫无必要。[14]910

在传播政治信息方面,小笠原主要以解说“隐喻”、提供“暗示”等方法传递一些当局不便传播之内容,有时也会对正式发布之信息进行必要的补充。例如,当局公布日本航空部队的专用自称为“荒鹫”后,关于该称号的解释和补足工作就由小笠原等人来完成:

虽然入夜,但山路狭窄,我荒鹫为了达成作战目的决定施行彻夜轮番轰炸。于是,这样一场无惊无险又畅快淋漓的轰炸连续进行了三天。炸弹不断被抛下,战机不断飞临,如此循环往复,连我们也觉得中国军队真是可怜。这场痛击直打到皇军亦感到疲惫了,那中国共产党的七万大军狼狈逃亡,一路上死尸累累。[15]

“荒鹫”因其原意为一种猛禽而被日本海陆军航空部队所使用,并被赋予“无情虐杀敌人”的情感隐喻,通过小笠原渲染该部队对中国军民进行的残酷无差别轰炸,日本当局宣扬军威之意图即基本得到实现。后续补足工作中,他还反复使用包含自由翱翔如入无人之境的意向性词语,显然是为了增强受众对“日军可以轻易征服中国”这一宣传的信心。又如他利用老罗斯福总统之口:

我认为日本是当之无愧的东洋盟主,西至苏伊士运河,北到堪察加半岛,除了欧美诸国已有之势力范围之外的其他未开化地区都需要日本之指导,皆应成为日本之势力范围,这是我所认为日本当前之最大最迫切之任务。对此,美国绝无意见。[16]67

隐然展示了日本当局之扩张野心。还有借助美国陆军部赞赏东乡之训示:

东乡大将在东亚战争中居功至伟,当可位列古今中外海战名将之列。其在联合舰队解散之际对麾下之训诫实乃千古不移之金玉条陈,美国陆军部因此将之引入陆军命令中。精锐之战士是缔造精锐海陆军之基础,虽各国之精锐战士意义有别,但概而言之都必须具备一些要素:勇气、决断、智谋、训练、修学之志和克己之心,并有强健的体魄。如此则精锐之陆海军则就有存在的可能。但如果仅有上述之条件,平日却耽于磨练,则此等精华也将难以发挥作用。[16]7374

尽管表面上是体现外军对东乡之叹服,但以日本海军元帅之言来教导美国陆军,颇易让人有一种美军对日军彻底信服、日军远胜美军的联想,由此为日后给受众灌输日军可以战胜美军的想法埋下了伏笔。总之,小笠原可以为当局发挥添彩、透露、掩饰等多种作用。

在写作技巧方面,具有强烈对比和矛盾冲突的特定场景之重点描述是其主要手法。以《圣将东乡平八郎传》为例,小笠原精细地挑选了一批让读者感到“众所周知”的细节,背景一般是可以集中反映日方将领超凡能力的重要事件,其通过建构具有合理性外表但实际早有预设和诱导的场景来主导读者的思维和情感:

袁世凯对于日本派来一个年轻的将领而十分高兴,不禁倨傲地大谈世界与东洋大势,更是力陈中日亲善之必要性,俨然一副真理的口吻。东乡漠然以对,对于心如明镜的东乡来说袁的说法不过是些虚伪夸张之词,对其真意早就心知肚明。特别是当时帝国海军尚不具备压倒清国海军的实力,袁不过是依仗实力的讹诈而已。(中略)此后袁的滔滔不绝,东乡均一言不发,任凭其喋喋不休。(中略)东乡已经确定中日必有一战,而且预见到战争的结果必然是帝国能够战胜之,也就是说东乡通过一次小小的访问就把中国探查得一清二楚。(中略)我经常想要是有一本《近世怪杰》的书的话,袁世凯这样的中国人肯定能够被收入其中。一个小吏出身而觊觎并登上皇位,真是一个怪杰。[17]

这段描述包含了多种信息:(1)所谓此战的胜负早被东乡预见之说法不谛于事后诸葛的文学建构,这种马后炮的做法有利于树立东乡神机妙算的形象;(2)故意隐晦地将总督朝鲜时颇有建树的袁世凯和日后复辟败亡的袁世凯联系在一起,如此一来曾在朝鲜挫败日军阴谋的袁世凯之形象自然大打折扣;(3)小笠原还把袁世凯塑造成一个只会纸上谈兵的“怪杰”,暗示只有小人才能够在中国脱颖而出但日本则多出名将,对比之下中日两国高下立见。事实上,这也正是其善于利用文字和受众心理的聪明之处。袁世凯在朝鲜的果断作为,曾让日方颇为敬畏在甲午海战中国战败之前的袁世凯形象尚处于毁誉参半之状态,如议员柵瀬軍之佐的《朝鮮時事 : 見聞随記》和香川鉄夫的《日清開戦実記 : 朝鮮革新》中的袁世凯形象皆尚可称之为富于远见和谋略的正面形象。。但随着时间的推移,日方对袁氏也日渐鄙视,袁氏之形象也逐渐被固化。小笠原在此将东乡与袁氏放在同一个时空中,但是甲午海战的结局和袁世凯的经历在小笠原写作此书时早已人所共知。被贴上“英雄”与“失败者”标签的两人自然已经被受众在心中预先设定好了形象走势,并沿着“英雄必胜”的思维定势走下去。这容易促使受众留下了一个先入为主的错觉,即认为他们具有自我判断力而非被小笠原所故意诱导,并认定这些细节和内容的真实性不容置疑。又如,小笠原对林泰曾这个悲剧人物形象之利用,除了引述东乡平八郎的赞赏之词“林泰曾真男子也”[18]162来充作表现“英雄惜英雄”的理据之外,其所营造之对林的同情也来源于对武官的爱国与文人官僚的卖国之对比。小笠原设置并着力渲染以下情景:自视甚高的李鸿章鄙视忧国忧民的林泰曾,借以激起受众的爱国义愤。小笠原引述了所谓李鸿章的一段表现其贻误战机的话:“呜呼,泰曾这一介武夫。才拙识劣,缺乏见识”[18]168169。由此营造出最容易激起受众情感共鸣的传统东方文学中如下常见模式:奸臣当道、陷害忠臣、误国误民。如此一来,日本击败中国之结局就能够给受众一种比空泛的正义感更为充实的情感宣泄。可见,由于时代和现实因素的限制,一般日本受众并不可能真正了解事实原委,也不具有小笠原进行编排时的写作故意。再加上小笠原具有独特的作者优势,使得读者很难对其提出质疑。小笠原所进行的结构排布既让受众获得一种自主的满足感,又提供给受众快意恩仇的情绪发泄。这些设计可以使其作品的感官感染力得到增强,加强了给予受众潜意识中的感情烙印之深刻性。

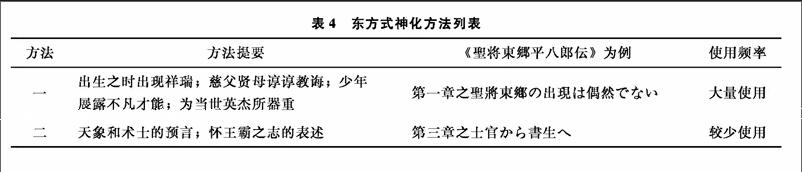

小笠原的内容设计上不仅故意挤压受众的独立思考空间,而且在人物诸如东乡平八郎的神格化设置上也颇为用心。其糅合了传统东方神化与西方英雄崇拜两种方法以实现造神,所用东方式神化的主要方法,如表4所示:

方法方法提要《聖将東郷平八郎伝》为例使用频率

一出生之时出现祥瑞;慈父贤母谆谆教诲;少年展露不凡才能;为当世英杰所器重第一章之聖將東鄕の出現は偶然でない大量使用

二天象和术士的预言;怀王霸之志的表述第三章之士官から書生へ较少使用

方法一是东方史书中对名将较常见的描述法,而方法二之所以较少使用是因为此类描述近乎于帝王神话,若在尊皇之氛围下使用则有僭越之嫌。东方式神化的缺点较为明显,首先是充满非现代感的陈旧固定模式较难为已经转化为西方知识背景的日本知识阶层和年轻一代所接受;其次是缺乏真实感,祥瑞、预言、天象一类的神秘主义符号已经不符合时代潮流。相比上述传统做法,被引入的西方之英雄崇拜在经过小笠原加工后则更兼具东西双重特性和优点,如表5所示:

标签描述举例

远见卓识勇于牺牲吉田松阴矢志不移于将来的开国,要堂堂正正地去与外国交流。欲实现此目标则必须首先研究外国,因此其挺身而出欲登临美舰,可惜功败垂成而受罚。其后幕府丧权辱国,松阴秉持尊皇大义自然坚决反对。因此,松阴三十岁便慷慨就义。想来松阴当是胸怀最炽热爱国情的爱国者,他的感情就像那喷出千万丈火焰一般热烈。正因为有他这样的鼓动者,日后的维新大业方才得以成功。[19]100101

心怀天下矢志不渝奥村五百子对近卫笃麿公袒露心声道:(中略)明治时代的一帆风顺,人们当然就会变得浮华轻佻。如果听之任之下去,那些功利心重的投机者就会不断增加,到那时日本就危险了。不能让那些无德的蠢物泛滥下去。如今是日本国民自觉的非常时期,东洋之前景也无法继续平安下去了。既然如此,就让我那样执着地为这一切呼喊奔走下去吧。[20]

亲民爱民富于人情少年东乡会是实业之日本社社长增田义一所发起,当日新音乐堂大厅中各界人士云集,少年们从正午开始汇聚到场,与会者多达三万五千多人。三时十八分许,东乡元帅的雄姿出现在会场入口,与会群众群情沸腾,齐齐站立起来热烈鼓掌并欢呼元帅万岁。增田告诉大家:元帅甚少出席这样的群众大会。元帅是被诸位少年纯洁赤城的爱心所打动方才拨冗出席。(中略)小石川小日致辞时那青涩的声音和凛然的态度,元帅的眸子不断闪动,充满感激的泪光在元帅的眼中闪动,少年的纯情打动了老将的心。[21]

临危不惧身先士卒(东乡座舰中弹,其亦负伤)风呼号浪翻卷,枪林弹雨声不停,前后皆是战死者的尸体横陈,脚下炸弹爆裂,东乡依旧屹立不倒,握着双筒望远镜眺望火线不后退,如此威风凛凛真不愧为神人也。参谋长等诸幕僚皆以与元帅这样豪迈的大将共事感到无上的光荣和荣幸。[22]

这种综合改造后的英雄形象既有东方式的大公无私和道德至上,又有西方式的人性和亲民。更重要的是这种神化后的“英雄”不仅令人充满敬意,更有“上帝降临、拯救众生”的宗教感召力和平易近人的亲和力,有利于日本受众接纳。

三、虚妄的政治话语和军国文人的自赎

小笠原的话语系统由共有的国民常识和情感两部分支撑,二者相辅相成。其话语系统中发挥核心作用的三个“常识”,如表6所示:

常识阐释

爱国心的天然正义爱国心究竟是什么,我认为这是不需要深究的。爱国心之可贵之处就在于此,不言自明、无需理由。[19]1

军人形象忠勇正面休说千吨大舰重炮,我军官兵心怀忠君爱国之一念即敢勇于面对,大喝一声灭敌粉碎。(中略)一身忠魂义胆、君国为念的他们对这些困难皆安之若素。他们都是为了尽国民义务而入役锤炼。[23]

通过扩张以求自卫的历史和现实紧迫性小笠原的历史研究结论为:作为群岛和海洋国家,日本必须高度重视海权,海权与日本的统一和兴衰关系密切。历史经验表明,拥有海权时日本就国势强盛,失去海权时就易遭入侵。可详见小笠原長生所著《日本帝国海上権力史講義》和《帝国海軍史論》两书。

有赖于当时的社会经验演绎推导出以上“常识”的正确性,同时现实生活中的“情境”也有利于该系统对现实状况的解释性建构。这三个“常识”的选择,首先从民族感情上来看既易于悦纳又看似合情合理,其次此三者直接可以互相推导、自成一体,很容易产生自我保护效应。在这个系统中,此类“常识”形同公理,接纳者都可以依据简单的逻辑推理来从此类 “常识” 中推演得到一般社会现象的系统性解释。然而其话语系统的“常识”之合理性本就因时而变。例如,为了抵抗列强入侵而获得的“通过扩张以求自卫的历史和现实紧迫性”之“常识”随着日本崛起成为东亚强国后早已处于“模棱两可”的地位。当局的政治话语中依旧以之为常识性“真实”,并凭此来诉诸公众以获取支持:

大东亚战争是针对美英称霸东亚之野心,为了防止帝国为营造东亚和平之努力积年无成而一举奋起而击灭之。[24]

固然美英在东亚的殖民地和军事入侵确属真实,但从前文中所介绍的小笠原公开发表之侵华战争中大量杀死中国军民等内容来看,足以证明拥有其他信息渠道的日本国民对当时舆论中所谓“常识”之另一面绝非一无所知而多是采取选择性接纳。当对国民诉诸看似理性的常识而不能够得逞时,小笠原就会陈述如下情景:

北支(七七) 事变爆发以来,支那军的反日侮日愈发露骨,挑衅态度不改。我方不愿国际都市(上海) 受战火之苦而隐忍自重,遇事每每求小事化无之态度,支那军无视我方善意,在默许之下终由其保安部队酿成此番重大事件。(中略)可是,十三日上午约九时半,在四川北路和北停车场间巡逻保卫我国侨民住宅之时,从民宅窜出一伙手持手枪和机关枪等武器的便衣队向我方射击,我方被迫还击,终于导致上海卷入事变之中。

利用“自卫”一类概念模糊的术语,以及强化对本国同胞的同情心、对中国军队的恐惧和轻视等负面情绪,重复“中国对日本主动挑衅”这一固定话题以促使国民从利己和自保的视角来强化对外国的敌视,由此民众从国民情感角度出发也易于自发地站在本国军民一边。事实上从个人情感来看,小笠原自己也不可能否定自己参加过并引以为傲的侵略战争,其习惯性强调本国国家一贯正确的行为在当时来看似乎完全合乎人性本能。

当理性常识、历史时局与大众情感都不能牵制当局后,国家的政治形象和道德对国家行为的约束力就成为最后一道防线,特别是当局需要考量采取军事行动后可能会对本国所累积的道德形象之冲击,因此当局在内外舆论中的自我解释是重要问题。但在日本的话语舆论中这种国家政治道德系统是错乱的战前日本的国家道德系统可以认为是紊乱的,甚至在自我认知上都存在问题。有学者在日本的自我认知障碍问题上就曾指出:“近代日本人的国际观是在‘东洋对西洋、文明对野蛮的框架内形成的。在按道德画线时,日本把自己划归为东洋。在按文明画线时,日本又把自己划归为西洋。”可参考王屏的《近代日本的亚细亚主义》中之相关论述。,这既是历史之使然,也是其明治维新后自我变革过程中难以处置的一种社会转型所必然伴随的思想多元化现象,结果是日本的思想界往往会选择一种国家利益最大化的利己实用倾向,则“侵华”在道德层面上也就不再成为问题了。由此形成了“灯下黑”效应:即民众对美英的侵略行径充满愤恨,但对本国的扩张作为却产生莫名的情绪性赞同或漠然无感。总之,由小笠原之政治话语明显验证了依赖社会上广泛流传的带有高度政治倾向的所谓“常识”“真实”“道德”来认识世界的极不可靠性。

政治话语从性质上看反真,伴随而来的权力亦往往无实。从历史传统来看,日本与中韩不同,作为文人从政“阶梯”的科举制度很早就已消亡。江户时代的非世袭文人们通过建立私学和著书立说以获得影响力来求得出仕,这是政治文人的传统上升路径之一。进入民主转型阶段后,该种制度设计下的选举机制尤其需要倚重政治话语,因此话语权力是政治文人进入主流政坛的重要资本,但这种上升途径和权利的制度保障之建设过程却一波三折,并长期处于不稳定状态。谋求高位与现实中自己又缺少权力的现状,让政治文人长期处于灰色地带并容易走向极端,此类人群积累之不稳定的政治能量容易成为社会的不安定因素。以小笠原为例,尽管其军衔为中将,却无中将之实,更缺少真实统帅舰队指挥战斗的经历;尽管其官阶为宫中顾问官,但其往往不能对决策行“顾问”之实。因此可以说,不论是对军事或政治,小笠原的生活早就长期脱离实际。由于没有在太平洋战场上日本联合舰队屡战屡败的惨痛经历,这使得长期沉浸在日中·日俄海战胜利中之小笠原的拥军助战热忱与战局之急剧恶化的实际呈完全背离状态:

海战之要诀,首先要制定一个滴水不漏的作战计划,能够毅然抓住战机,需要细心大胆缜密豪放等因素,还要有最新的科技和合理的信念,由此才能诞生一位名将。然而我联合舰队司令山本五十六正具备此等条件,历经日本魂之试炼,在皇天厚德保佑之下,于大东亚战争之始,夺取了一个前所未有重大战果,举世皆惊。[25]

上述言论公开出版时,山本五十六已经被美军击毙近半年,即使山本之死对国民造成了重大精神冲击,小笠原依旧坚持称之为“击灭英美的人柱”所谓“人柱”是一种活人祭祀,指将若干人活埋生葬在建筑地下,借以祈祷工程顺利。。此处称山本五十六为人柱,隐含有以山本之死祈祷太平洋战争胜利的意思,其想法的极端、无情和非理性可见一斑。

身为统治当局的喉舌和宣传手,又与流散于社会上的非体制内政治文人所扮演的话语角色类似,同时兼具两者特征的小笠原在自我人格的层面上也存在着难以调和的割裂性。这种自我分裂,体现在三个方面:(1)个人信仰在高度政治化和走向极端的军国现实中如何存在;(2)珍惜生命的人类本能在自我所鼓吹之大无畏牺牲行为面前的理念矛盾;(3)政治宣传和现实状况二者间发生严重背离时作为喉舌的难以自处。前两点产生的原因在于,首先小笠原的观音信仰与当局的宗教政策曾发生抵触,但即使在佛教遭到压制的情况[26]下他依旧默默坚持个人信仰不变,对官方的要求采取了暧昧闪避的做法。且有佛教学者专门以其为例写作有关观音灵验的作品[27],足见其信仰虔诚。小笠原还积极参与佛教活动,他与奥村五百子相识也与奥村的东本愿寺背景有关。其次,对于观音信仰的“拯救生灵于苦难”之基本教义,小笠原不仅完全信服并且衷心祈求佑护:

拯救大众的浅草观世音,大慈大悲又无私,面对这一真实情景的我又怎么忍心冷酷地评判这是迷信呢?唯有包含满腔的同情心罢了。这也让我深切地感到观音信仰是绝不容等闲视之的精神界最高之层次。[28]

但小笠原所公开推崇的乃是一种劝人作恶的信仰,这与此等倡导救人的信仰明显冲突,于是他便为自己的不一致提出了如下说法:

考察观音的大慈悲,更深一层,也就是说他们(指观音和日本天照大神诸系)都是共同从事着真理的活动啊。(中略)如果观世音菩萨要选择一处拯救众生的地方,除了我们皇国以外,还有其他什么选择么?有人说什么观音是起源于印度,当地有很多信众云云。(中略)那些(指中国和印度)的信仰是小乘的、利己的、消极的。(中略)只有观音信仰在我国才真正能够达成其原本伟大的境界。[29]

显然其已经完全放弃去尝试论证这两种性质各异的信仰具有什么共通性,而是极其粗暴怪异地将二者强行捏合在一起。在这种完全怪诞的理论指导下,也只有强迫自己硬性相信二者是同一的。为证明自己相信这种强迫认同,小笠原出版了一批佛学作品以公开自己对观音信仰的有关改造小笠原的佛学作品有《観音物語》《皇国に於ける観世音の信仰》《日本人の信仰》等。,也就是在此种氛围下造成连日本佛教界亦必须去参与对华侵略战争甚至大屠杀[30]。至于上述最后一点则是喉舌最为尴尬的境遇,以二·二六政变为例,政变中大量民选和理性政治家遭到青年军人清洗,对此天皇表明了反对态度,与小笠原同为海军的多位大臣也遭到杀害。由于政变叠加了复杂因素,令小笠原的宣传明显处于十分尴尬的地位:军人与天皇的所谓一体同心、忠诚无二之政治幻象遭到了严重损害。同时,小笠原本人也因此前所散布之军国主义言论而遭到了军方询问,这对其本人形象也造成了冲击。身处相对安全环境中之小笠原对于自己在此时继续鼓吹军人伟大形象而可能带来对国家产生之系统性风险应当是心知肚明的,即使如此其照旧接受采访并宣称:俗话说国难思良将、家贫思贤妻,现在我们的国民真的是很需要打打气啊[31]。这种不加节制的行为足以证明这一类政治文人虚伪、自私、冷酷和怯懦的本质。有学者对在此番政变中的这一类人之评价是精准的,即:充当军部上层法西斯的垫脚石和法西斯化的祭奠品。

总而言之,作为具有相当文化素养的意识形态工作者,心灵的某种追求和自赎也在小笠原身上表现了出来。小笠原的观音信仰也从一个侧面表现出以他为代表的一类意识形态工作者在统治和操纵他人思想时的自我迷失。而身为一个本应当从事美化人类精神世界的文人却勉为其难地长期做违背人性之事,作为一个“人”无论其内心如何坚强,最终当也会不自觉地流露出心灵柔软的一面,军国文学及其话语的政治实用性和不攻自破之虚妄性由此可见一斑。

四、余 论

小笠原长生为日军“造神”的激情和动力一部分来源于其家族背景、社会氛围和军旅生涯及贵族教育,另一部分则来自于一种朴素的英雄情结,对东乡平八郎等人的作战表现之仰慕,对于同为军人及后辈的小笠原来说确也是无可厚非。但是在经过海军部的历史编纂工作中的军国主义编史学之长期熏陶,并依靠军史和军国小说成名之后,小笠原不仅出于自己的个人名利需要,也需要通过该类行为走入政治话语权力的舆论场,由此必须实现从精神到利益的完全融合,从此便与军国文学及话语形成了共生共荣关系。因此,可以说他成为军国主义政治文人具有深刻必然性。宣传机器是国家动员体制的重要组成部分,此前对日本国家动员体制的宏观性研究多从制度和机构入手,对中江兆民和福泽谕吉等理论家的关注较多。但笔者认为,不可不关注以小笠原长生以及其所参与筹组的爱国妇人会这样一类中下层政治文人和民间军国主义团体结合在一起后产生的政治能量。毕竟相较于高高在上的名家,能够接近基层的中下层文人才是宣传工作的主力。

正常的军旅文学与军国文学具有完全不同的性质,从小笠原之作品中即可发现:相较于军旅文学的祈祷和平、关怀军人、反对无谓牺牲等注重人权和人性之文章宗旨,军国文学出于政治目的往往采用歌颂战争、轻视人命、鼓励无谓牺牲等完全非人道的写作理念。军国文学是一种经过精心构思、完全忽视真实且主要为时局和战争服务的政治话语载体,其依赖于当局提供的政治正确并充当主流政府舆论的扩声器和补充解释机制。一般来说事物往往由内部自生,而日本的文明是从外部生成,基于这种历史渊源并在国内外这种人造的外在压力之钳制下,日本的国民精神被迫呈现出某种特定的形态,国民的精神追求也就越发容易走向极端。面对压力而去神化军人和军政府,也是对一种有序和美好前景的强烈憧憬,在许多现代民族国家特别是有遭受外来侵略经历的东方国家而言这都是必经的路径。“造神”阶段是独立民族精神产生和成熟的过程,小笠原的作品之孕育而生的历史必然即在于此。

政治文人在政治体系中的位置,由所在国的政治制度安排所决定。日本不正常的国家走向和战争需要,导致小笠原长生的个人定位和自我价值之实现长期处于不确定状态。特别是在上层与下层之间缺乏流动与沟通以至于出现政治危机时,身为上层的宣传者同时又同情中下层诉求的小笠原之文宣工作就会出现自我矛盾。又当上层制定的政策侵犯到自己的私人领域甚至信仰时,作为政治宣传者也只能采取自欺欺人的做法。这也再次表明了:不良的政治制度会阻碍文人合理的政治诉求,缺少机制安排也使得权利与作为的行动规范不明晰,进而导致文人与政客两种身份之间界限的严重模糊和跨界混乱,最终结果就是反过来同时对政治与文化的发展都产生负面影响。

[参 考 文 献]

[1]陈悦.谎言如何成真 北洋海军主炮晾衣实为谣传[J].文史参考,2010(11).

[2] 田中宏巳.忠君愛国的「日露戦争」の伝承と軍国主義の形成——小笠原長生の役割を通して[J].国史学,1985 (126).

[3]杨玉荣,龚耘.甲午海战失败的根本原因在于“北洋海军腐朽”说辨析[J].理论学刊, 2012(11).

[4]田中宏巳.小笠原長生と東郷伝説[J].歴史読本 ,2004,49(4).

[5]杨凯.爱国妇人会的战争宣传一窥[J].日本问题研究,2014(6).

[6]杨凯.奥村五百子的“爱国名妇人”典型塑造之管窥[J].日本研究集林,2014(上).

[7]朝日新聞社.明治大正史(第5巻)芸術篇[M]. 東京:朝日新聞社, 1931:58-59.

[8]神田中学校友会.皇室之藩屏·従四位子爵小笠原長生君序文[M]. 東京:皇室藩屏社,1901:3-4.

[9]小笠原長生.元帥伊東祐亨[M]. 東京:南方出版社,1942:134-135.

[10]海軍省海軍軍事普及部.支那の対日宣伝策 : 支那に於ける国防と新聞事業の統制[M].東京:海軍省海軍軍事普及部,1937: 85-86.

[11] 富山房編輯部. 国語科教授の実際 : 帝国読本提要(巻1)[M].東京:富山房,1937:125.

[12]小笠原長生. 撃滅 : 日本海海戦秘史[M].東京:実業之日本社,1930.

[13]小笠原長生.乃木将軍と東郷元帥[M].東京:興文社,1929:116-117.

[14]小笠原長生.忠烈爆弾三勇士[M].東京:実業之日本社,1932.

[15]小笠原長生.聖戦忠話[M].東京:実業之日本社,1938:374-375.

[16]小笠原長生.鉄桜漫談[M].東京:早稲田大学出版部,1928.

[17]小笠原長生.聖将東郷平八郎伝[M].東京:改造社,1934:149-151.

[18]海軍兵学校.東郷元帥景仰録[M].東京:大日本図書,1935.

[19]小笠原長生, 猪狩又蔵.愛国心[M].東京:奉仕会出版部,1929.

[20]小笠原長生.正伝奥村五百子[M].東京:南方出版社,1942:213.

[21]小笠原長生.聖将読本[M].東京:南方出版社,1941: 93-95.

[22]小笠原長生.鉄桜随筆[M].東京:実業之日本社,1926:142.

[23]日本文章学会.明治文章読本[M].東京:日本文章学会,1909:19-20.

[24] 朝日新聞社中央調査会.朝日東亜年報. 昭和18年 第1輯 (世界戦局の展望)[M].東京: 朝日新聞社,1943:3.

[25]高幣常市.山本五十六元帥·序[M].東京:蒼生社,1943:1.

[26]高洪.明治时代的日本佛教改革运动[J].日本研究,1996(3).

[27]中根環堂.觀音の靈驗[M].東京:有光社,1940:33-54.

[28]小笠原長生.観音物語[M].東京:春陽堂,1926:5.

[29]小笠原長生.皇国に於ける観世音の信仰[M].東京:和光社,1938: 20-21.

[30]山内小夜子,芦鹏.南京大屠杀与日本僧侣[J].南京大屠杀研究,2012(1).

[31]小笠原長生.三偉人を語る[M].大阪:大阪時事新報社,1936: 1.

[责任编辑 孙 丽]