日本水俣病事件与环境抗争

2016-03-15袁倩

袁倩

摘 要:在当前中国环境群体性事件频发的背景下,考察20世纪的日本环境抗争,既能够对当前中国环境治理提供借鉴意义,也有助于在理论上扩展社会运动研究。通过20世纪50至70年代日本熊本水俣病抗争事件,能够探讨政治机会结构变迁如何对环境抗争产生影响。基于对水俣病抗争的文献搜集与实地考察,将20世纪50至70年代的水俣环境抗争分为“前抗争”阶段(1956年—1959年)、“政治机会结构扩张”阶段(1960年—1968年)和“抗争发展”阶段(1969年—1973年)。为何水俣病抗争从零散的地方暴力事件逐渐沉寂,继而在60年代末期逐渐兴起并产生全国范围的影响?其中的重要机制在于20世纪60年代期间政治机会结构的扩张。政治机会结构的扩张从4个方面促进了水俣环境抗争的发展,它们分别是:抗争组织规模扩大、抗争议题上升、官僚系统内部分裂加剧、生态合题的重要性加强。

关键词:水俣病;环境抗争;环境治理;政治机会结构;环境运动

中图分类号:X52 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2016)01-0047-10

DOI:1014156/jcnkirbwtyj201601006

一、研究背景

环境问题已经成为全球治理中的重要主题。世界各国政府正在建立各种制度、采取联合行动以保护环境和生态。当前,中国正处于经济快速发展时期,但环境方面的冲突也与日俱增,据统计,自1996年以来,环境群体性事件一直保持年均29%的增速,2012年中国环境重大事件增长120%[1]。可以说,当前中国生态环境与经济发展的矛盾日益凸显。作为发展中国家,需要充分吸收了解发达国家在生态环境治理中的经验与教训[2]。其中,日本在二战后经济快速增长,但大规模开发和基础设施建设也引发了一系列环境污染问题[3]。面对上述问题,日本确立了“环境立国”的发展战略,而其背后的动力则与民众的环境抗争息息相关。在日本的诸多环境抗争中,水俣病抗争是其中的一则经典缩影。水俣病是指从工厂里排放的甲基汞化合物积蓄在鱼贝类的体内,人食用了这些被污染的鱼贝类而引起中毒性神经疾病。引发水俣病的原因已经查明是由于窒素公司排放的含汞废水。自20世纪20年

代开始,窒素公司通过碳化方法制造各种有机化学物质,例如乙醛,而乙醛生产过程中作为催化剂的汞,正是水俣病的致病源。水俣病事件成为影响日本经济与社会长达数十年的事件,被称为是人类历史上“没有先例的公害”。日本学者宇井纯指出,水俣病事件分为4个阶段,分别是:(1)民众开始注意到污染;(2)各界开始查找原因;(3)污染者混淆视听;(4)各种说法相互“中和”[4]。在这4个阶段中,围绕水俣病的抗争浪潮也出现了起伏。水俣环境抗争在其中一段时间里消沉下去,随后又逐渐兴起并引发了全国范围的影响。为什么抗争浪潮会出现在某段时期而非其他时期?为什么抗争有时会造成广泛的社会影响而有时却偃旗息鼓?对于环境抗争的研究,学者们大多偏重从内在动力、抗争策略等社会视角进行解释,而对环境抗争根植的宏观政治环境的关注则相对缺乏[5]。通过水俣病抗争事件的起承转合,能够观察经济高速增长背景下国家与社会关系的变迁,也能够由此分析转型社会中环境抗争的发生逻辑和政策影响。

二、政治机会结构:一个分析框架

在社会运动研究领域,政治机会结构解释了政治环境在塑造抗争中的重要作用。政治机会结构最早由美国学者艾辛格提出,他基于20世纪60年代美国社会运动浪潮,提出了以“政治机会结构”为核心概念的一套分析框架,用以考察宏观的政治、社会和经济变迁对社会运动产生的影响。这一概念最初指的是“一个政治制度向社会运动所表达的挑战的开放程度”[6]。一些学者强调不同的政治结构如何为抗争人群提供机会[7];另一些学者则关注某些特定运动如何利用由制度造成的机会[8];还有一些学者则关注某个特定的“机会”如何随着时间变化[9];在比较研究方面,克里西及其同事还运用政治机会结构这一概念分析了法国、德国、瑞士、荷兰4个国家的新社会运动[10]。总体来说,政治机会机构指的是各种促进或阻止某一政治行动者之集体行动的政权和制度特征以及这些特征之种种变化,它不仅包括机会也包括威胁[11]。可见,通过政治机会结构的视角来分析环境抗争,实际上是考察政治环境为环境抗争提供了怎样的机会和限制。

对中国的环境抗争而言,其政治机会机构呈现出“机会之窗”与“限制之索”并存的局面。政府对环境治理的日益强调,大众媒体对环境事件的传播,这些为环境抗争提供机遇;但同时政府仍然严格控制着环保组织的成立,制约环保群体的活动内容与范围。张兢兢和梁晓燕指出了中国环境抗争面临的制约:当前,中国的环境影响评价制度存在缺陷,环境行政诉讼中的公共利益界定、原告资格认定等存在问题。朱海忠提出了中国环境抗争具有的“结构性机会”和“象征性机会”,前者是国家为环境抗争提供的制度空间与行动路径,后者则是中央政府对环境问题表现的姿态[12]。皮特·何等学者则认为中国政府为环境抗争提供了“有限的政治空间”,在这种背景下,中国的环境抗争呈现出小规模、断裂且地方化的特点[13]。

尽管当前的中国环境抗争与20世纪60年代的日本环境抗争所面临的政治机会结构不同,但在社会运动研究领域,理论发展的趋势之一就是日趋专业化、抽象化,并逐渐脱离研究客体[14]。这就意味着进行跨国比较研究,对于社会运动理论发展而言,是具有可行性和学术价值的。并且,在环境保护方面的“先行者”——日本,其经验和教训均值得考察、借鉴和反思。综上,文章选择政治机会机构作为分析框架,基于塔罗对政治机会机构的界定,即涵盖了国家的分化结构、体制结构、主导战略和联盟结构4个要素的背景变量,文章的政治机会结构指那些比较常规的、相对稳定的、能改变人们参与社会运动程度的社会环境。尤其是在社会支持、政府态度以及政策议题上对环境抗争产生影响的诸因素。

三、水俣环境抗争的历史阶段回顾

20世纪50至70年代,水俣病抗争可以分为3个阶段:(1)“前抗争”阶段(1956年—1959年)。这一阶段中,围绕疾病的抗争仅仅停留在地方层面。科学家致力于查找病因,窒素公司则尽力隐瞒事实。(2)“政治机会结构扩张”阶段(1960年—1968年)。在这一阶段,熊本水俣病的抗争沉寂下来,但是其政治机会结构却逐渐扩张,1959年之后,水俣市对窒素公司的支持度降低;日本经济快速增长;新左翼势力增长;公民组织出现并发展;其他地区也相继出现了污染。(3)“抗争发展”阶段(1969年—1973年)。在该阶段中,一部分水俣病受害者及其支持者通过诉讼和谈判等途径,获得了更为公正的对待;窒素公司也承担了相应的法律责任。但是该阶段仍然存在问题:许多受害者没有得到认定和相应补偿;政府的责任问题始终没有解决等。

(一)“前抗争”阶段(1956年—1959年)

1956年3月,水俣市船匠田中义光的5岁多女儿走路开始摇晃,随后症状不断恶化。相同症状的患者也陆续出现。当年5月,窒素公司附属医院的细川一医生诊断了上述患者。1957年1月,细川一及其同事完成了一份报告指出:(1)发病者大都出现在出月和月浦等村;(2)在发现患者的地方,同时出现猫大量死亡的情况;(3)许多患者都食用汤唐湾出产的鱼类和贝类。然而,细川一等人的报告并没有引起足够重视,“当地政府似乎有意回避这一怪病,并不想公开”[15]。实际上,查明水俣病原因之前,行政当局没有出台任何对策,企业也没有承担任何责任[16]。1959年10月17日,来自熊本县渔业协会联盟的1 500人来到工厂要求结束污染,公司拒绝见面。于是1 500名渔民冲进工厂大门,袭击工厂保安部办公室。1959年11月2日,渔民在窒素工厂里再次发生骚乱,2 000名集会者开始在工厂门口示威,100余人受伤。

国会代表团于1959年11月1~3日访问了熊本县。通产省、渔民和窒素公司均非常重视此次来访。国会代表团访问水俣之后,得知了地方政府的不作为以及企业对当地居民的危害。由此向厚生省施加压力,希望厚生省尽快公布研究结论。然而窒素公司、熊本县知事和通产省大臣却阻止了厚生省的行动。在当时,通产省希望化工业和窒素公司不要受到伤害,因为彼时通产省特别希望降低对国外化工产品的依赖,其中窒素公司扮演着举足轻重的角色。于是,1959年11月20日,熊本大学校长和医学院院长举行新闻发布会。他们说,非常“遗憾”,由于部委之间的激烈争斗,委员们在“研究进入到最关键的时期被解散”[17]。1959年底,水俣病事件第1阶段的解决方案出台,其中包括:(1)给渔业协会补偿;(2)给患者发放补偿金;(3)建造污染控制设备。人们评价说:这份解决方案“是窒素公司的胜利,是政府机构的胜利”。政府认为,乙醛的生产、石化工业的崛起,以及经济增长规划相当重要,不能让其受到损害。随后,医疗康复中心在汤之儿成立;患者的医疗费也获得了公费补贴;在水俣湾禁止捕鱼的禁令也解除了。

(二)“政治机会结构扩张”阶段(1960年—1968年)

在水俣,从1960年—1967年,社会抗争完全沉寂了。但是在这一时期,熊本水俣病抗争的政治机会结构却在逐渐扩张。60年代中后期,熊本大学医学部研究班“水俣病——有機水銀中毒に関する研究”(1966年)和新潟水銀中毒事件特別研究班“新潟水銀中毒事件特別研究報告”(厚生省分担研究)(1967年),在受害者的医学认定和加害者的事实认定上提供了科学支持,水俣病作为一个社会问题和学术问题开始受到关注;其次,1966年—1967年,日本四大公害事件——水俣汞中毒事件、四日市空气污染事件、富山县镉污染事件、新潟水俣病事件——开始在全国范围引发抗议活动。1968年1月12日,水俣病对策市民会议成立。1月22日,12名来自新潟的水俣病患者、辩护律师、水俣病对策市民会议的代表访问水俣,和当地的患者成立了联合。两地的患者决定“坚定地站在一起”,水俣病患者与及其支持者决心开展在日本消灭公害的斗争。由此,患者、市民和在窒素公司工作的工人……都开始发生变化[18]。

1968年9月26日,日本政府就水俣病发表正式意见:“导致水俣病的主要原因为水俣湾周边的鱼贝类含中所含有的某种有机水银化合物”。但是,受害者的认定方法、救济患者的政策等均没有被阐明,患者们的期望也没有被满足。政府在1968年认定公害之后,窒素公司的厂长江头再次向患者及其家属致歉。随后,窒素公司开始和患者家庭互助会开展持续不断的赔偿交涉。但窒素公司没有拿出任何具体方案,协商无果。中央政府要求县政府拿出一个赔偿标准,县政府则认为应该由中央政府制定。1969年2月,厚生省决定成立第三方机构,进行正式协调。在这一时期,第一阶段的“第一轮解决方案”日渐瓦解,新的针对水俣病的公民组织成立,进而出现了新的集体行动。

(三)“抗争发展”阶段(1969年—1973年)

1969年6月14日,112名诉讼派成员向熊本地方法院提起诉讼,要求赔偿总额642,390,444日元的抚慰金,这标志着水俣病诉讼的开始。为了支持水俣病抗争,5月下旬“支持水俣病诉讼县民会议”成立,并且,各种各样的市民运动由此兴起,诸如“水俣病法律问题研究会”、“水俣病告发会”以及“水俣病研究会”等组织相继成立,运动的支持体系得到强化。1971年底,以川本辉夫为代表的抗争者们组成直接谈判小组,赴东京进行谈判,但谈判并无实质进展。12月10日下午,警察将抗争者从公司驱赶出去并逮捕了3人。但是支持抗争的人群仍在停留在窒素公司大楼外示威。对群众的示威,全国各地纷纷寄来支持信件。媒体也对此进行了广泛报道。尽管赴东京的谈判小组并未取得实质性进展,但是他们获得了更多的社会关注。

1972年7月7日,田中角荣内阁上台。环境厅厅长由小山常规代替大石武一郎担任。在小山的敦促下,窒素公司和直接谈判小组在10月19日再次谈判。11月20日,窒素公司给158名新认定的患者们支付了赔偿款,但是川本等抗争者对此并不满意。12月27日,川本要求新的环境厅厅长三木武夫出面调停,重新安排抗争者和窒素公司谈判。1973年1月8日,1 000名群众参加了“水俣病公民集会”,此次集会由知识分子发起,旨在支持川本等患者,集会队伍开始在东京的中心城区游行。公众舆论进一步推动了左翼组织——日本工会总评议会,使他们更有决心支持水俣病抗争者。1月11日,日本工会总评议会要求窒素公参加谈判并让环境厅协助。第二天,环境厅厅长大石武一郎宣布他希望从中调停、恢复谈判。立法机关也要求熊本县知事泽田结束僵局。1973年3月20日,在熊本地方法庭,关于水俣病的审判召开,审判结果是患者们获得胜诉。裁决书指出:“……有充分证据可以证明被告从始至终对其乙醛工厂排放的废水都犯有失职罪”。此外,补偿金协议也是没有法律效力的。最终,公司被要求一次性赔偿已故患者1 800万日元,赔偿在世患者1 600万~1 800万日元。这是日本法庭有史以来判罚的最高额[19]。1973年7月12日,东京窒素公司大楼外人行道上的帐篷被拆了下来。标志着自1971年12月开始在此集会的抗争者们取得了斗争胜利。当然,1973年的水俣病解决方案并不完善,关于水俣病的抗争迄今仍然存在。

四、政治机会结构扩张与

水俣环境抗争的发展

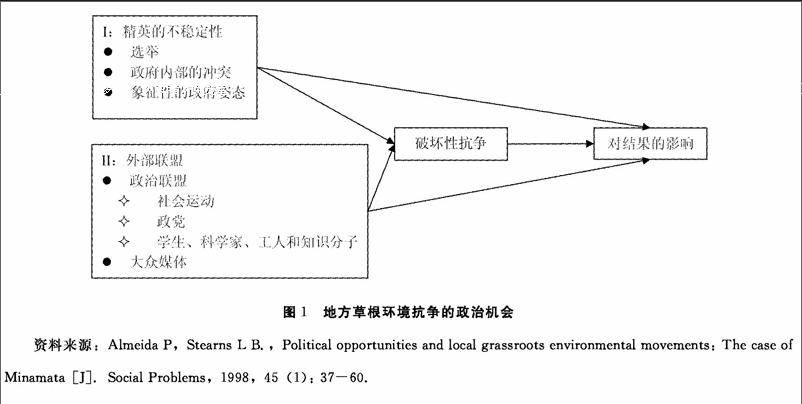

在20世纪60年代,整个日本的变化促使新的组织行为模式形成,也促使政府与企业关系转型,进而推进了熊本水俣病抗争的发展。透过政治机会结构的理论视角,保罗·阿尔梅达(Paul Almeida)和琳达·斯特恩斯(Linda Stearns)指出,水俣抗争的政治机会包括两个维度:精英的不稳定性以及外部联盟的变化[20]。政治机会结构对水俣环境抗争的影响如图1所示。

政治机会结构的扩张,从抗争组织规模扩大、抗争议题上升、官僚系统内部分裂加剧、生态合题的重要性加强这4个方面,促进了水俣抗争的发展。

(一)抗争组织规模的扩大

在20世纪60年代,日本社会中的公民组织得到了发展。水俣病抗争得到了地方工人组织、其他地区抗争组织以及其他公民运动的支持。

首先,工人加入抗争支持联盟。1962年2月,窒素公司的工会突然发动罢工,要求提高基本工资,罢工持续了将近半年。这一事件所产生的影响十分深远,在此之前的水俣,从未有工人群体站在患者一边[21]。1968年8月30日,窒素公司水俣工厂第一工会在全体大会上通过决议,发表了日本劳工历史上著名的“耻辱宣言”。这是窒素公司工人首次公开支持受害者反对水俣病。此后,工人开始积极支持水俣病患者的反公害运动。其次,专业性的运动支持组织出现。水俣病告发会(水俣病を告発する会 Minamatabyō o Kokuhatsu Suru Kai)于1969年4月在熊本市成立。熊本水俣病告发会及其网络成为水俣病积极分子最重要的支持之一。1969年10月之后,福冈、北九州、东京的一些城市中也出现了水俣病告发会。他们通过熊本告发会出版的《告发书》刊物、资助来访的演讲者,以及促进会员们在水俣、熊本和东京等地旅行来保持联系。第三,其他社会支持力量形成。在20世纪60年代之后,日本社会中的左翼反对派力量逐渐兴起。他们采取静坐、示威、宣讲、出版刊物等形式,并为水俣病患者提供了支持组织。

如果某一地方群体针对一个具有全国意义的议题发起集体斗争,则该地方群体的斗争就有可能为其他地方的同类抗争造成新的机会结构。这些“次生效应”包含两个方面:首先,扩大该群体本身和其他相关群体的机会;其次,为政治联盟的分裂,以及上层精英支持社会运动创造可能[22]。戴维·施劳斯伯格(David Schlosberg)将各种围绕同一主题的不同抗争联盟比喻为“根茎”:根茎是一种不只生长一颗嫩芽或茎的根部体系;相反,在地下扩展并在许多位置出现。水俣病抗争中多种多样的支持团体,他们的联合抗争正如这种“根茎”式关系。运动想要获得成功,更需要相互依存的异质社会群体,以及不同地区的组织之间形成非正式联合[23]。抗争从患者的“个体抗争”发展到水俣地区的“集体抗争”,进而发展到全国范围的“联合抗争”——正是这种“跨地方性”扩大了水俣抗争的社会影响,促成了水俣抗争的发展。

(二)抗争议题的上升

1968年3月,熊本和新潟水俣病患者一起向厚生省、通产省和科学技术厅发起请愿,要求官方给出一个正确的结论。水俣病抗争逐渐上升到国家层面。结果,厚生大臣园田直在当年9月访问了水俣。随后,日本厚生省和科学技术厅同时宣布了各自对水俣和信息水俣病致病原因的最终结论。政府正式指出:熊本水俣病是新日氮水俣工厂乙醛醋酸设备内生产的甲基汞化合物引起的。水俣病病因得到官方证实,这成为水俣抗争最重要的转折点。对于受害者和抗争者而言,许多人因为他们所遭受的痛苦得到了“上边的人”(20世纪50—90年代,水俣病患者及其家属通常用“上边的人”这个词来形容政府官员和其他应该为水俣病事件负责的人)承认而欣慰[24]。

水俣环境抗争议题的上升,还得益于日本经济的发展。在20世纪50年代之后出现的日本经济“起飞”,带来了交通和通讯上的改进,例如,快轨交通和电视机的普及,这些东西将水俣病带进全国人民的视野中。到20世纪60年代中期,几乎每个日本家庭都有一台黑白电视机。电视报道和本土影片使他们得到了全日本的关注,他们把自己抗争和更宽泛的政治、文化问题联系起来,例如,高增长的代价和弱势群体的命运。在现代多元社会中,社会抗争通常只是间接地影响制度:通过质疑制度的合法性。因此,社会运动的成功或失败,很大程度上依赖该运动能否找到公众对其论点、批判和理想的共鸣。社会抗争只有在将其议题提升到公共议程的情况下,才能最大限度地实现其抗争目标。

(三)官僚系统内部的分裂

20世纪60年代末至70年代初,这段时间可以看做是日本社会的“转折点”:权力精英群体扩大,精英们变得更愿意回应来自外界和基层的压力。而这一时期,恰恰也是水俣病抗争的转折点。

1970年5月25日,熊本水俣病告发会等组织的示威者从日比谷公园一直游行到厚生省,对即将公布的补偿提案表示抗议,随后13名示威者被捕。第二天,厚生省的一些职工对外散发传单,表达他们对自己单位的批评[25]。对此,厚生省污染司司长桥本回应道:“十分遗憾一些本部人员发起了抗议行动。”员工们的回复是,“……我们的行为完全遵循了公务员的相关规定,而公务员就是用来为人民服务的。如果他(指桥本)认为这是遗憾的,那他应该辞职并去窒素公司工作”。这次厚生省内部的分裂表明,在东京的国家公职人员中,已经有人开始和水俣病抗争者们接触,并积极成为其抗争的支持力量。与上述事件类似,在第一轮解决方案出台之后,熊本县政府基本没有进行水俣病追踪调查。1971年8月7日,环境厅厅长大石明确表示,只要认定这些患者的症状是由甲基汞引起的,即便存在其他原因,也应该将其诊断为水俣病。尽管这一裁决并没有完全确立认定水俣病的标准,但是其立场和态度显然是对熊本县政府的不作为提出了批评[26]。

Apter等学者通过对日本20世纪60年代的反对修建机场的抗争的研究,表明日本的国家权力结构并非铁板一块。而缺乏咨询机构的精英决策、地方政府对地方利益的代表性不足、高层政府不同部门之间的歧见……这些均可能成为推进社会运动的因素。

(四)生态合题的重要性加强

美国学者施耐博格曾经讨论过“社会与环境的辩证关系”(societalenvironmental dialectic)。经济增长是一种社会需要,但经济扩张必然导致生态破坏,生态破坏必然为未来的经济扩张设下潜在限制。对于经济发展与生态保护之间的平衡问题,可以得出下面3种合题:(1)经济合题。最大限度地追求经济增长,对于由此带来的环境问题如何改善,仅仅加以很少的考虑或不考虑;(2)有计划匮乏合题。维持适度经济扩张的同时,处理某些最严重的环境问题;(3)生态合题。通过严格限制或降低经济扩展速度,仅仅利用可再生资源维持生产与消费。20世纪60年代之后,日本社会与日本政府对生态合题的重视逐渐上升,在经济上、政治上采取了诸多保护生态环境的措施,这也推进了水俣抗争的发展。

二战之后的日本政府,起初对经济合题十分偏重。窒素公司1908年在水俣建立工厂,水俣市逐渐成为窒素的“城下町”,即城市围绕着窒素公司而发展。窒素公司不仅在经济上主导着水俣市,而且在政治上也出现“政商结合”的情况。在环境方面,1963年之前,日本公害防治和环境保护工作分散在政府内阁各省,因此意见分歧,权限不清,政策法令不统一。实际上,这种偏重“经济合题”的情况,在当代中国地方环境治理中也颇为常见。在企业与居民的环境博弈中,由于居民在创造GDP方面远远不及企业,因此诸多地方政府在处理污染事件时偏向企业[27]。

然而,随着日本生态环境的恶化,尤其是四大公害事件的发生,日本政府与民众逐渐将目光转移到生态合题。在经济方面,从20世纪60年代中后期开始,窒素公司的实力逐渐削弱。也是在这一时期,从1968年到1971年,水俣工厂停止生产乙醛等。在政治方面,在1970年召开的第64届临时国会上,《公害对策基本法》删除了“调和条款”:“对于生活环境的保护,目的在于同经济健全发展相协调”的条款,并且通过了其他13件有关公害法案。此次国会被称为“公害国会”,而当时的内阁也被称为“公害内阁”[28]。在“公害内阁”期间,通过了14项环境保护法案。一方面,中央政府在全国范围内建立环境质量标准以保护人的健康和生存环境;另一方面,地方政府根据地方情况制定地方法规,细化标准。1971年7月,日本国家环境厅正式成立。该部门是日本统一管理环境的内阁级权力机构。其任务是,在防治公害方面,制定基本政策、方针、计划和各项标准,组织协调公害防治的管理工作,包括经济的分配工作;环境厅亦有权要求内阁各部门向其提供有关环保方面的情报。随着环境厅的设立,各地也相应地建立了公害防治机构。

正如本宫高彦指出的,“日本当政者在公害治理战略方面,实际上推行的是从经济优先原则出发,先放纵公害发展,以利于经济高速增长。待到经济发展到高水平时,再加入治理的方针”[29]。到1971年,46个都、道、府、县设立了环境局。根据《公害对策基本法》规定的地方公害防治机构的责任和权限,企业也成立了相应的公害防治部门。到20世纪70年代,日本建立起了公害防治统一集中的体制,使环保有关部门和机构权责分明、相互协作,有力地促进了公害防治工作。

五、水俣环境抗争的中国启示

水俣抗争案例有助于扩展对政治机会结构与环境抗争关系的理解。在50年代后半叶到60年代初,水俣病患者环境抗争的政治机会十分有限,各级政府均倾向于维护企业,民众所能获得的唯一外部联盟——熊本大学的研究者后来也因为政府的压力而退出。因此,尽管水俣当地的民众采取了集体和暴力的抗争方式,其收效甚微并且逐渐沉寂下去。进入60年代,此时水俣环境抗争的政治机会扩大。全国性的反对污染运动兴起,工人、科学家、学生、媒体,以及其他地区的污染受害者们等都对水俣病事件给予了关注。1967年,日本政府颁布《环境污染控制基本法》,中央政府机构内部在污染问题上产生分歧,而主张环境保护的候选人在地方选举中纷纷获胜。时至60年代末到70年代中期,水俣抗争的政治机会可以说达到了“全盛”,污染引发了国家的合法性危机并促进“公害国会”的召开,政府通过了13条新的环境法规,1971年设置了环境厅,1973年又修订了《赔偿法》。正如塔罗所言,“政治机会是反复无常的朋友”[30]。可以认为,政治机会结构的扩张,为那些缺乏内部资源的环境抗争者提供了外部资源:原先的壁垒被打开;原本不可能的联盟成为可能;官僚机构的分裂、政治精英的支持给抗争者们注入了关键性的力量。但是,这些机会都来自外部,而且其主导力量是政治机构和当局。

对中国生态文明建设来说,通过回顾日本在20世纪50年代至70年代的水俣抗争可以发现,当时的水俣抗争与目前的中国污染抗争事件在现代化发展阶段、文化与社会背景、政治与经济的关系,以及污染抗争的逐渐兴起等方面具有很大的相似性。自20世纪60年代开始,伴随着环境抗争的兴起,日本各界不再单纯热衷于追求GDP,而开始注意到环境治理的重要性,政府开始将环境问题提到公共政策的优先位置上。在中国,党的十八大报告指出:“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。”一方面,环境指标被逐步纳入政府绩效考评中;另一方面,公众也逐渐参与到环境治理的过程中,2014年4月,修订后的《中华人民共和国环境保护法》第5章对公众参与环境治理做出了原则性规定。可以说,在中国经济改革飞速发展的今天,日本走过的这一段路,我们正在走着。因此,通过反思与借鉴其他国家在应对环境抗争和开展环境治理的历史实践,对于未来中国塑造有效的环境治理结构而言是十分必要的。尤其是,通过日本水俣病事件的历史回顾可以发现,环境抗争并不仅仅是对既存体制的反对,它还存在广泛且深远的建设性的作用。因此,如何理性应对环境抗争,合理引导公民参与,使其对公共政策与生态文明建设发挥积极作用,或许是未来需要思考的问题。

[参 考 文 献]

[1]王姝. 环境群体事件年均递增29%[C].新京报,2012-10-27(A05).

[2]俞可平. 科学发展观与生态文明[J].马克思主义与现实,2005(4).

[3]胡澎. 日本非营利组织参与社会治理的路径与实践[J].日本学刊,2015(3).

[4]蒂莫西·乔治. 水俣病:污染与战后日本的民主斗争[M].清华公管学院水俣课题组,译.北京:中信出版社,2013:30.

[5]吴阳熙,我国环境抗争的发生逻辑——以政治机会结构为视角[J].湖北社会科学,2015(3).

[6]P K. Eisinger. The Conditions of Protest Behavior in American Cities[J]. American Political Science Review,1973,67(1):11-28.

[7]H P. Kitschelt. Political opportunity structures and political protest: Antinuclear movements in Four Democracies[J]. British Journal of Political Science, 1986, 16(1):7-85.

[8]A N. Costain. Inviting Women's Rebellion: A political Process Interpretation of the Women's Movement[M].Baltimore Baltimore Johns Hopkins Univ Pr, 1992.

[9]J C. Jenkins and C. Perrow. Insurgency of the Powerless: Farm Worker Movements (1946-1972)[J]. American Sociological Review, 1977(2)42:249-268.

[10]汉斯彼得·克里西. 西欧新社会运动——比较分析[M].张峰,译.重庆:重庆出版社,2006.

[11]查尔斯·蒂利,西德尼·塔罗. 抗争政治[M].李义中,译.南京:译林出版社,2010:62.

[12]朱海忠. 政治机会结构与农民环境抗争[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013(1).

[13]皮特·何, 瑞志·安德蒙. 嵌入式行动主义在中国:社会运动的机遇与约束[C].李婵娟,译.北京:社会科学文献出版社,2012:3,30,295.

[14]裴宜理. 底层社会与抗争性政治[J].阎小骏,译.东南学术,2008(3).

[15]北京电视台. BTV档案之日本水俣氮肥公司引发的死亡怪病[Z].[2014-10-03].http://v.youku.com/v_show/id_XNTc1MzM3MDQ4.html.

[16]原田正纯. 水俣病:史无前例的公害病[M].包茂红,郭瑞雪.译.北京:北京大学出版社,2012:173.

[17]蒂莫西·乔治. 水俣病:污染与战后日本的民主斗争[M].清华公管学院水俣课题组,译.北京:中信出版社,2013:44.

[18]原田正纯. 水俣病:史无前例的公害病[M].包茂红,郭瑞雪.译.北京:北京大学出版社,2012:105.

[19]蒂莫西·乔治. 水俣病:污染与战后日本的民主斗争[M].清华公管学院水俣课题组,译.北京:中信出版社,2013:203.

[20]P.Almeida and P.Stearns. Political Opportunities and Local Grassroots Environmental Movements: The Case of Minamata[J]. Social Problems, 1998,45(1):37-60.

[21]原田正纯. 水俣病:史无前例的公害病[M].包茂红,郭瑞雪.译.北京:北京大学出版社,2012:85.

[22]西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏,译.南京:译林出版社,2005:118.

[23]西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏,译.南京:译林出版社,2005:72.

[24]蒂莫西·乔治.水俣病:污染与战后日本的民主斗争[M].清华公管学院水俣课题组,译.北京:中信出版社,2013:155.

[25]蒂莫西·乔治.水俣病:污染与战后日本的民主斗争[M].清华公管学院水俣课题组,译.北京:中信出版社,2013:162-163.

[26]原田正纯.水俣病:史无前例的公害病[M].包茂红,郭瑞雪.译.北京:北京大学出版社,2012:198-199.

[27]张再生,李从欣.中国环境污染的政治经济分析[J].东北大学学报(社会科学版),2012(2).

[28]康树华.日本的《公害对策基本法》[J].法学研究,1982(2).

[29]张宝珍.日本环境保护政策的演变及其启示[J].日本问题研究,1995(4).

[30]西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏,译.南京:译林出版社,2005:120.

[责任编辑 李 颖]