桑黄黄酮液体发酵培养基的优化*

2016-03-14吴亚召张文隽

吴亚召,雷 萍,张文隽,杜 芳

(陕西省微生物研究所,陕西 西安 710043)

桑黄黄酮液体发酵培养基的优化*

吴亚召,雷 萍**,张文隽,杜 芳

(陕西省微生物研究所,陕西 西安 710043)

研究了不同碳源、氮源对桑黄(Phellinus linteus)液体培养中胞内黄酮产量的影响。通过单因素试验筛选出最佳碳源为葡萄糖,最佳氮源为黄豆粉;利用L9(34)正交试验,初步筛选出了桑黄胞内黄酮液体发酵优化培养基为玉米粉2.0%、葡萄糖1.5%、黄豆粉1.0%、蛋白胨1%、酵母膏0.5%、KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110mg/100mL。

桑黄黄酮;液体发酵;碳源;氮源;培养基优化

桑黄(Phellinus linteus),又称桑臣、桑耳、桑黄菇等。分类学上属担子菌亚门(Basidionmycota)层菌纲(Hymenomycetes) 多孔菌目(Polyporales)木层孔菌属(Phellinus),是大型珍稀药用真菌[1]。《中药大辞典》记载,桑黄可治血崩、血淋、带下、闭经等妇科疾病[2]。《本草纲目》记载桑黄能“利五脏,宣肠胃气,排毒气”。近年来研究报道桑黄具有的药物作用归纳起来有以下7种:抗肿瘤作用;护肝作用,抗肝纤维化,促进肝细胞再生,可用于防治慢性肝炎、肝硬化、肝腹水等;降低和调整血糖浓度,有效预防及改善糖尿病;降低血脂,防止动脉硬化,防止心脑血管病的发生;预防和治疗类风湿性关节炎;桑黄提取物能够完全抑制尿酸,对痛风有良好效果;抗过敏,对过敏性鼻炎、久治不愈的湿疹疗效很好。据分析,桑黄的成分极其复杂,其主要活性成分为多糖、黄酮、三萜类等[3]。由于桑黄抗癌作用的主要成份是多糖,国内外对桑黄的研究目前主要集中在液体发酵生产桑黄多糖、多糖提取纯化、结构组成及药理研究,研究其他活性成分的报道较少。

黄酮类化合物是一种广泛存在于高等植物中的多酚类天然产物,研究表明黄酮类化合物具有抗氧化、清除自由基、抗肿瘤、抗病毒、抗衰老、消炎、提高免疫力等作用[4],在医药、食品等领域应用广泛。桑黄由于环境条件制约以及自身生理生态特殊性,野生的子实体稀少,人工栽培还没有达到真正意义上的产量,无法满足市场对大量子实体的需求。检测数据表明,桑黄菌丝体与子实体活性成分接近,且菌丝体提取物同样具有抗肿瘤、抗氧化等功效[5]。因此,获得桑黄及其活性成分以满足医药工业产品需求,需采用现代生物发酵技术对桑黄进行工业化、规模化深层发酵。本项研究以菌丝体胞内黄酮产量为主要指标,通过单因素试验和正交试验优化桑黄黄酮发酵培养基,以期为规模化生产桑黄黄酮类活性物质提供技术支撑。

1 材料

1.1 菌株

桑黄菌种来自于陕西省微生物研究所微生物资源中心第三研究室,经分子鉴定为裂蹄木层孔菌(Phellinus linteus)[6]。

1.2 培养基

1.2.1 母种培养基

采用综合PDA培养基。

1.2.2 碳源筛选基础培养基

葡萄糖1.5%、蛋白胨1.0%、KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110 mg/100mL,pH自然。

1.2.3 氮源筛选基础培养基

蛋白胨1.0%、葡萄糖1.5%、KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110 mg/100mL,pH自然。

1.2.4 试验培养基

将碳源筛选基础培养基中的葡萄糖分别以蔗糖、乳糖、果糖、麦芽糖、可溶性淀粉、玉米粉取代,进行碳源试验;将氮源测定基础培养基中的蛋白胨分别以酵母膏、麸皮、硝酸铵、黄豆粉、尿素、牛肉膏代替进行氮源试验。

1.2.5 优化培养基

在筛选出的碳源、氮源种类基础上,采用三因素三水平正交试验的方法,对桑黄黄酮液体发酵培养基进行优化。

2 方法

2.1 一级种制备方法

配制综合PDA培养基,高压灭菌后制作斜面,在无菌条件下接种桑黄菌菌种块0.3 cm2,28℃恒温培养至长满斜面,得到一级种备用。

2.2 液体培养基制备方法

按各种试验配方配制培养基,定容后分装于300 mL三角瓶中,每瓶装液100 mL,8层纱布封口,121℃高压灭菌30 min。

2.3 碳源筛选试验

取一级桑黄菌菌种块0.5 cm2,分别接种于7种不同碳源培养基中,温度为(27±1)℃,转速为150 r·min-1条件下摇瓶培养7 d,每次试验重复3次。

2.4 氮源筛选试验

取一级桑黄菌菌种块0.5 cm2,分别接种于7种不同氮源培养基中,温度为(27±1)℃、转速为150 r·min-1条件下摇瓶培养7 d,每次试验重复3次。

2.5 正交试验优化

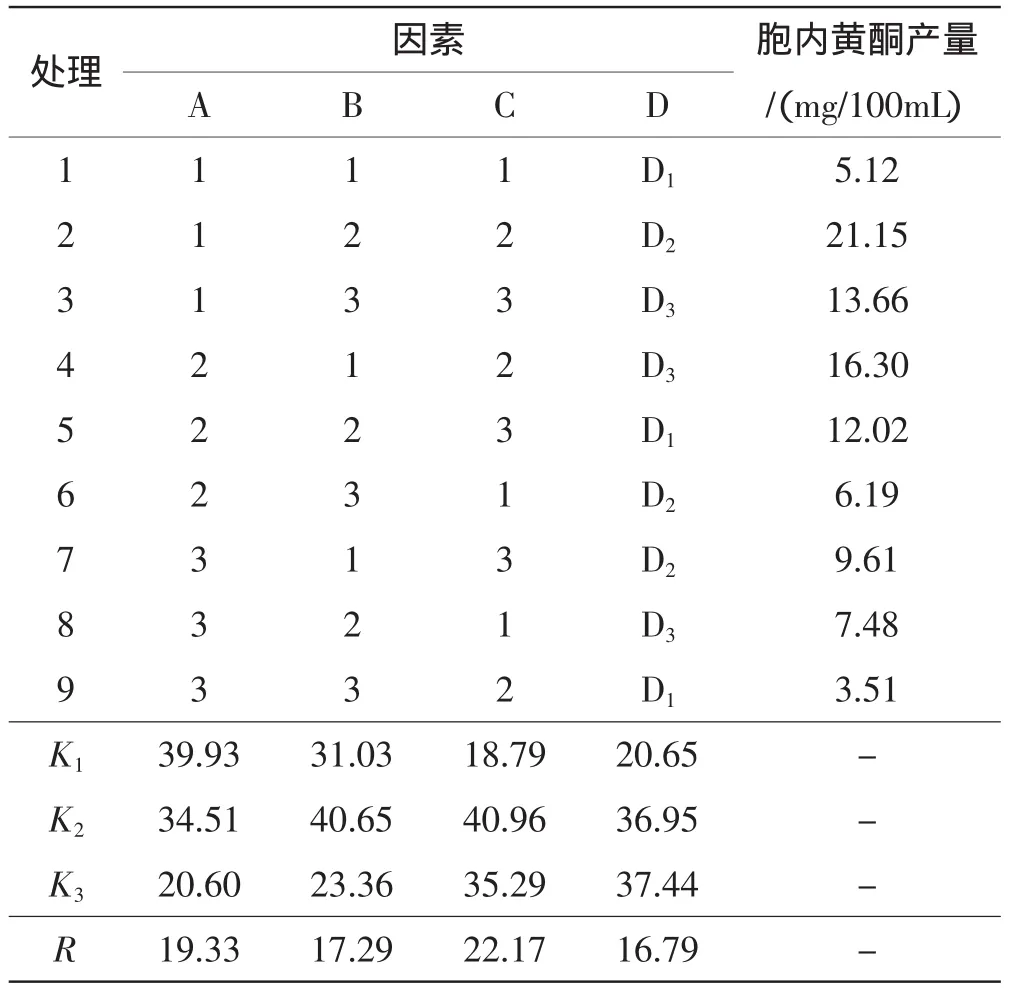

根据碳源、氮源单因素筛选试验结果,以玉米粉(A) 和葡萄糖(B) 作为复合碳源,黄豆粉(C)、蛋白胨和酵母膏(D)作为复合氮源,各处理添加KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110 mg/100mL,pH自然。取一级桑黄菌菌种块0.5 cm2,分别接种于9种不同的正交试验培养基中,于温度(27±1)℃,转速150 r·min-1条件下摇瓶培养7 d,每次试验重复3次,结果取平均值。试验因素及其各水平见表1。

表1 L9(34)正交试验的因素及水平Tab.1 Factors and levels in L9(34)orthogonal test

2.6 菌丝体产量测定

用4层纱布过滤发酵液,并用蒸馏水冲洗菌丝体3次~5次,于68℃烘干至恒重,称量。

2.7 黄酮产量测定

准确称取桑黄菌丝体粉末0.5 g,加入60%乙醇15 mL,于70℃恒温水浴提取2 h,流水冷却,用蒸馏水定容至25 mL,过滤。采用AlCl3比色法,以芦丁为标准品测定黄酮含量,并按公式计算黄酮产量(Y),公式为:

式中:M表示黄酮含量;Y1表示菌丝体产量。

2.8 统计学处理

采用Excel进行统计分析,多组比较,新复极差检验法。

3 结果与分析

3.1 碳源筛选结果

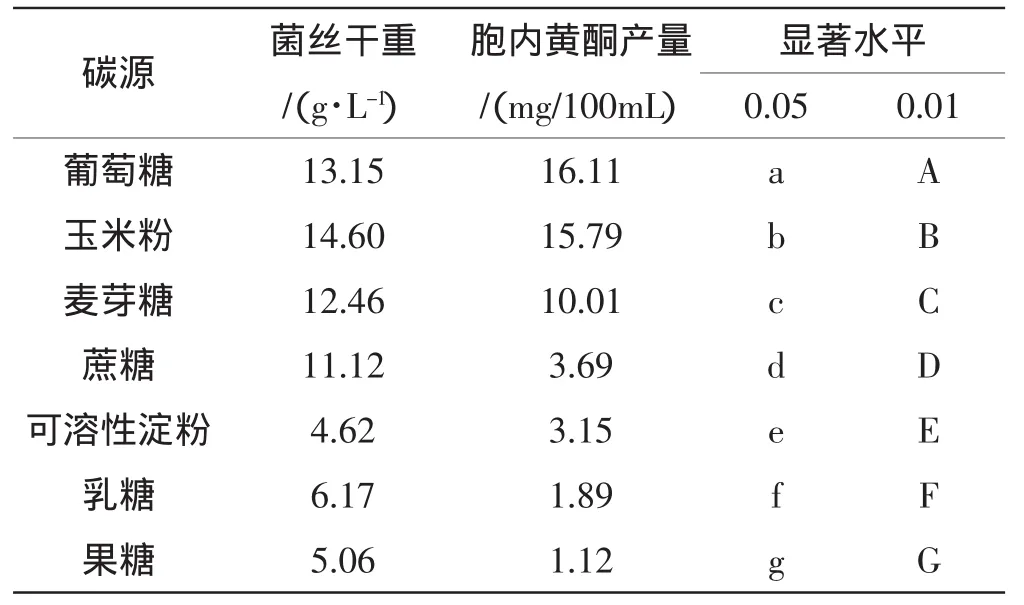

不同碳源对桑黄发酵的影响见表2。

表2 不同碳源对桑黄发酵的影响Tab.2 Effect of various carbon sources on Phellinus igniarius fermentation

由表2可以看出,桑黄菌对培养基中不同碳源的利用有明显差异,培养基中添加碳源种类对桑黄菌丝体生物量的影响依次为玉米粉、葡萄糖、麦芽糖、蔗糖、乳糖、果糖、可溶性淀粉,对胞内黄酮的影响依次为葡萄糖、玉米粉、麦芽糖、蔗糖、可溶性淀粉、乳糖、果糖。可见,不同碳源种类对菌丝干重和胞内黄酮产量的影响大小不同,玉米粉为碳源时菌丝体干重高于葡萄糖,但胞内黄酮产量却低于葡萄糖。因此,以胞内黄酮为目标产物时,葡萄糖为最佳碳源,玉米粉次之。

3.2 氮源筛选结果

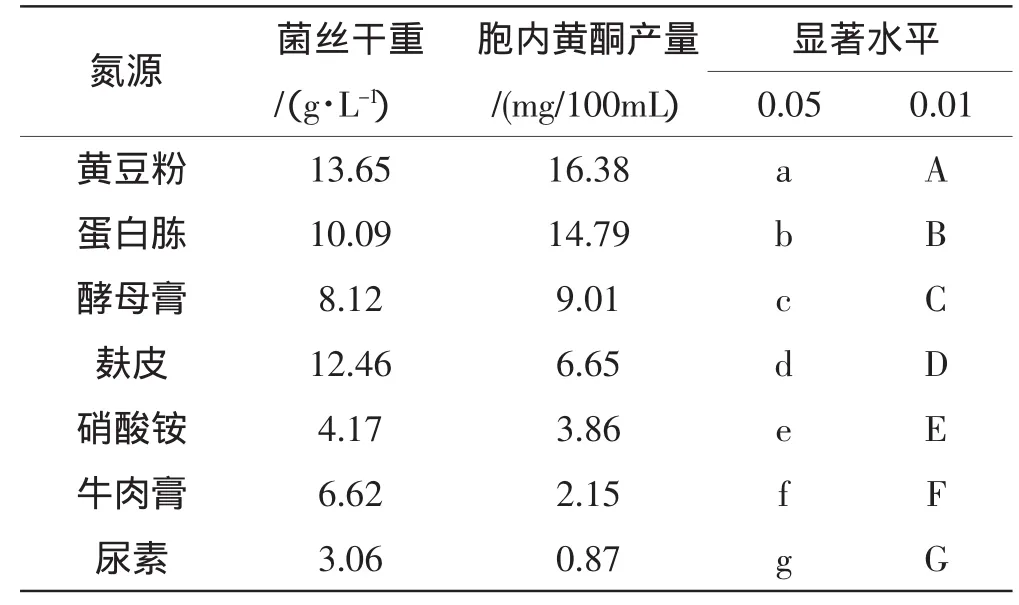

不同氮源对桑黄发酵的影响见表3。

由表3可以看出,培养基中添加不同氮源,桑黄菌对其的利用有明显差异,添加氮源种类对桑黄菌丝体干重的影响依次为黄豆粉>麸皮>蛋白胨>酵母膏>牛肉膏>硝酸铵>尿素,对胞内黄酮产量的影响依次为黄豆粉>蛋白胨>酵母膏>麸皮>硝酸铵>牛肉膏>尿素。可见,不同氮源种类对菌丝体干重和胞内黄酮产量的影响大小不同,黄豆粉为氮源时菌丝体干重和胞内黄酮产量均很高;蛋白胨和麸皮相比较,麸皮作为氮源时菌丝体干重高于蛋白胨,但胞内黄酮产量却低于蛋白胨。因此,以胞内黄酮产量为目标产物时,黄豆粉为最佳氮源,蛋白胨次之。

表3 不同氮源对桑黄发酵的影响Tab.3 Effect of various nitrogen sources on Phellinus igniarius fermentation

3.3 正交试验优化桑黄黄酮液体培养基的结果与直观分析

L9(34)正交试验结果直观分析见表4。从表4可以看出正交试验最优组合为A1B2C2D2。各因素的最优水平为A1B2C2D3,从R值可以看出D因素对结

表4 L9(34)正交试验结果直观分析表Tab.4 Intuitive analysis table for the result of L9(34)orthogonaltest

果的影响最小,且D2与D3相差只有1%。考虑成本选择正交试验最优组合,即优化后的桑黄黄酮液体发酵培养基为玉米粉2.0%、葡萄糖1.5%、黄豆粉1.0%、蛋白胨1%、酵母膏0.5%、KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110mg/100mL。

4 讨论

通过单因素筛选试验发现,桑黄胞内黄酮液体发酵最适碳源是葡萄糖,其次为玉米粉;最适发酵用氮源为黄豆粉,其次为蛋白胨。采用L9(34)正交试验优化后结果表明,桑黄胞内黄酮更适合于在复合碳氮源培养基中生长,胞内黄酮产量高。最佳发酵液体培养基为玉米粉1%、葡萄糖2%、黄豆粉1%、蛋白胨1%、酵母膏0.5%、KH2PO40.2%、MgSO40.05%、VB110mg/100mL。

[1]戴玉成.药用担子菌——鲍氏层孔菌(桑黄)的新认识[J].中草药,2003,34(1):94-95.

[2]江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海科学技术出版社,1995.

[3]郑立军,王清,季俊虬,等.药用真菌桑黄的研究进展[J].现代中药研究与实验,2005,19(3):60-64.

[4]王晓梅,曹稳根.黄酮类化合物药理作用的研究进展[J].宿州学院学报,2007,22(1):105-107.

[5]Nakamura T,Akiyama Y,Matsugo S,et al.Purification of caffeic acid as an antioxidant from submerged culture mycelia of Phellinus linteus(Berk.et Curtis)Teng(Aphyllophoromycetideae)[J].International Journal of Medicinal Mushrooms,2003 (5):165-169.

Optimization of Liquid Medium for Fermenting Flavones from Phellinus linteus

WU Ya-zhao,LEI Ping,ZHANG Wen-jun,DU Fang

(Shaanxi Microbiology Research Institute,Xi’an 710043,China)

The effect of different carbon sources,nitrogen sources on the production of intracellular flavone in liquid culture of Phellinus linteus has been studied.The optimum carbon and nitrogen source has been determined by performing single factor experiment.The result shows that the optimum carbon source is glucose,and the optimum nitrogen source is soybean meal.Using L9(34)orthogonal test,the optimum medium of liquid fermentation for intracellular flavonoids from P.igniarius optimization is corn flour 2.0%,glucose 1.5%,soybean meal 1%,peptone 1%,yeast extract 0.5%,KH2PO40.2%,MgSO40.05%,VB110 mg/100mL.

flavones from Phellinus linteus;liquid fermentation;carbon source;nitrogen source;optiminzation of medium

S646.9

A

1003-8310(2016)05-0021-04

10.13629/j.cnki.53-1054.2016.05.006

*项目来源:陕西省科学院应用基础与产业化项目(2014K-14)。

吴亚召(1962-),男,本科,副研究员,主要从事食(药)用菌研究。E-mail:wuyazhaonstl@sina.com

**通信作者:雷萍(1966-),女,本科,副研究员,主要从事珍稀食(药)用菌研究。E-mail:wuleiping2529@126.com

2016-07-11