森林草原防扑火服务效益评估方法

2016-03-08包兴华杨淑香杜金玲

包兴华,杨淑香,杜金玲

(内蒙古呼伦贝尔市气象局,内蒙古 海拉尔 021008)

森林草原防扑火服务效益评估方法

包兴华,杨淑香,杜金玲

(内蒙古呼伦贝尔市气象局,内蒙古 海拉尔 021008)

通过2016年5月18日发生在呼伦贝尔市森林火灾的典型案例,利用层次分析法和损失矩阵法相结合的思路对森林防扑火的服务效益进行分析。结果发现:气象监测预警效果明显,服务产品及时且发布途径多样,但决策部门领导并未批示和转发,灾害宣传力度不够,因此,这次火灾气象服务效益评估得分为64分。可见,这种服务效益评估方法较准确地反映出服务效果,便于总结,能有效地提高以后的森林草原防扑火气象服务。

森林草原;防扑火;服务效益;覆盖率

国内外历来重视气象为国民经济服务的效果,但以往评价经济效益都基于个别调查,因而常有很大的偶然性和人为影响,缺乏说服力。例如,只统计天气预报成功的个例,不统计失败的个例,只考虑用户机械地使用天气预报,不考虑用户本身的气象经济决策能力;只考用户受益后增加的产值,不考虑采取防御措施花费的人力、物力等[1]。

1 国内外研究现状

国外气象服务经济效益的研究始于20世纪50年代,1994年9月WMO召开了90年代第二次气象水文服务效益评估的专门会议,会议认为气象服务效益评估是一项重要的和有价值的工作,也是一个难度较大的课题。美国、苏联、法国、日本、匈牙利、德国等国家的专家,从不同角度对气象服务效益进行过分析和评价,但迄今尚未形成一种国际公认的评价方法和评价模式。国外研究有两个特点:一是偏重于理论探讨,联系实际不够紧密;二是研究工作个人分散地进行,因此研究内容缺乏系统性[2]。国外气象科技经济效益评价和气象经济决策方法比较单一化,建立模式的基本思路都是将气象参数与经济参数结合起来,求得统计意义上的平均效益,再根据不同决策下的平均效益确定最优决策。

我国系统地研究气象科技经济效益始于1983年,全国气象工作会议提出:“把着手研究评价气象服务经济效益的科学方法作为全国气象的重要任务”。国内的研究成果可分两大类:一类是气象科技经济效益评价,一类是气象经济决策。在研究中,我国气象科技人员学习了国外已有成果,对国外模式进行简化修改,使之进一步合理化和实用化[3]。例如,国外一般不考虑用户的独立决策能力,因此经济效益评价偏高,我国的模式中充分考虑了用户的独立决策能力,计算结果更符合实情。国内研究中引用了不少新的数学理论和方法。例如,将计量经济学引入农业气候服务经济效益评价中,将排队论用于气象服务规划和气象业务管理,将系统工程、运筹学、排队论、库面论、蒙特卡罗方法、多元分析、投入产出原理等新的理论和方法应用到效益评价和决策方面,这样就大大丰富和拓宽了研究领域。此外,国外都是单项研究,研究内容比较狭窄,国内研究内容广泛,涉及农业区划、种植业、养殖业、植物保护、多种经营、林业、畜牧业、工业、交通、水电、建筑、业务管理、科技人才和成果评定等各方面。从2007年起,中国气象局把气象服务效益(公众、行业)评估工作纳入正常业务工作,列入业务考核和年度工作目标。各省、自治区、直辖市气象局,计划单列市气象局和中国气象局有关职能司、直属单位的80多位专家就气象服务效益评估的重点、热点、难点问题进行了有针对性的研讨。

2 常用的气象服务效益评估模型

从气象服务效益评估的研究目的来看,效益的定性评估方法不适用,因此,我们重点分析每个定量评估方法的可行性。成本效益分析法是一种常用的效益评估定量分析方法,但是,从评估的角度看,气象服务效益具有难以度量性、不确定性、多因素性和难以归属性,这些特性使得气象服务效益难以采用通常的成本效益分析法进行评估。统计分析法体系成熟、科学性强、合理性强、但是由于统计分析的数据资料难以获得,且无历史资料,降低了统计分析法的准确性,因此该法也不完全适用。自愿付费法、节省费用法以及影子价格法是目前国内外比较公认的公众气象服务效益评估的方法。德尔斐法以及影子价格法是目前行业气象服务效益评估的常用方法,损失矩阵法适用于专用气象服务效益评估[4]。

3 本文采用的服务效益评估方法

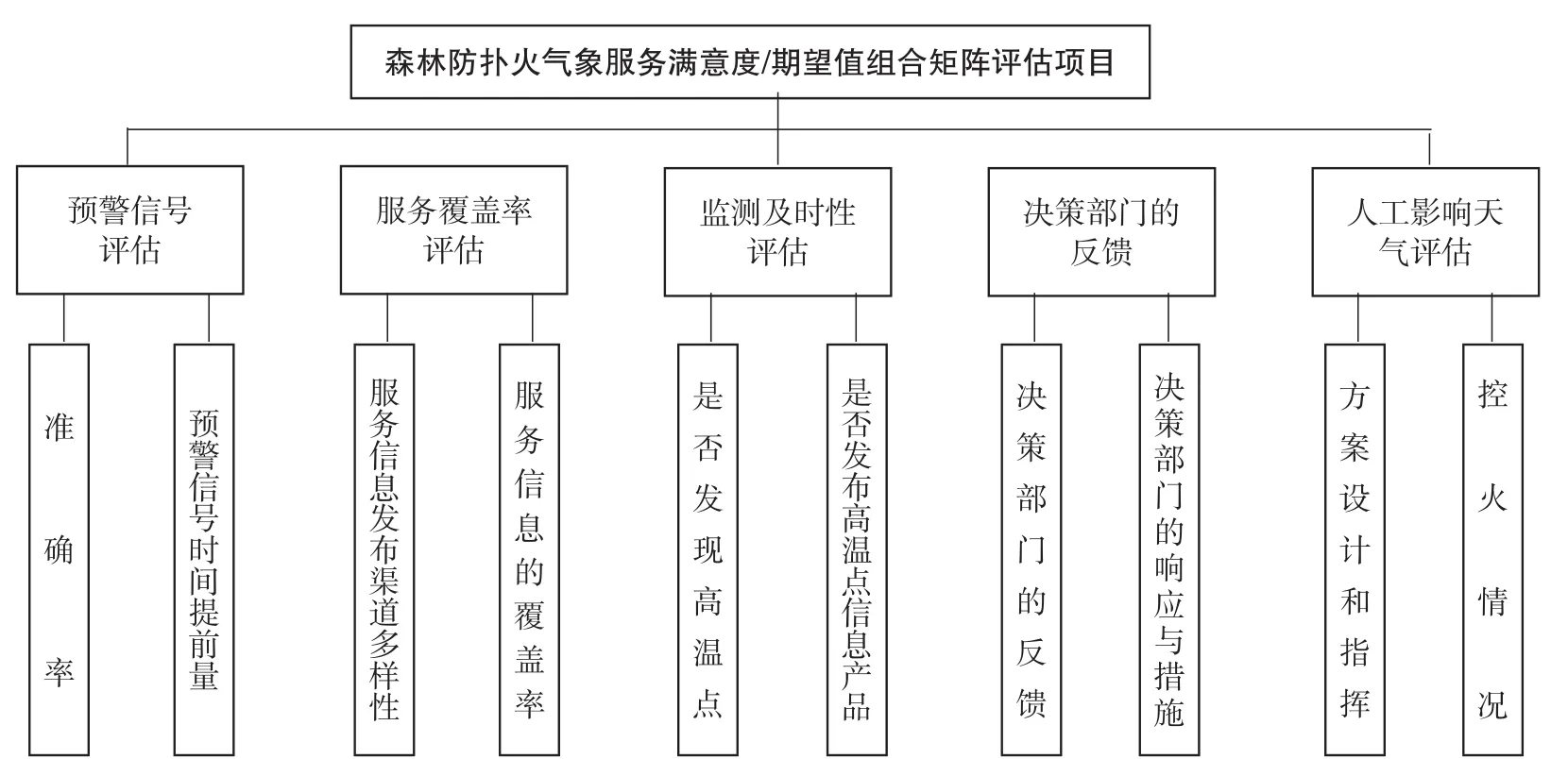

本文借助层次分析法和损失矩阵法相结合的思路对森林防扑火的服务效益进行分析(图1),可以发现问题,促进气象部门尽快采取改进措施[5]。主要从5个方面对森林草原防扑火的服务效益进行评估,分别为预警信号评估指标,服务覆盖率评估指标,监测及时性评估指标,决策部门的反馈、响应与措施评估指标,人工影响天气评估指标。

预警信号评估指标分两个方面,一是准确率,二是预警信号时间提前量。准确率低于10%,得0分;准确率10%~20%,得3分;准确率20%~30%,得4分;准确率30%~60%,得5分;准确率高于60%,得10分。未提前或提前0~0.5小时分发布,得0分;提前0.5~1小时发布,得3分;提前1~3小时发布,得4分;提前3~24小时发布,得5分;提前24小时发布,得10分。

对于气象服务信息多样性和覆盖率评估,可以在“服务信息发布渠道多样性”和“服务信息覆盖率”两个方面来进行评估。服务信息发布渠道单一,到达率小于20%,得0分;服务信息发布渠道多样,到达率小于50%,得5分;服务信息到达率50%~70%,得10分;服务信息到达率超过70%,得20分。

监测及时性主要体现在卫星遥感监测上,卫星遥感监测对于森林草原火灾的及时发现、部署、扑救具有十分重要的作用,可以从“是否发现高温点”“是否发布高温点信息产品”两方面来进行评估。第一时间未发现高温点,得0分;发现高温点未向有关部门报告、核实,得5分;发现高温点报告后未发布火情信息产品,得15分;火情信息产品翔实、连贯并有后续跟踪产品且记录齐备,得20分。

决策部门的反馈、响应与措施评估指标。未向政府相关决策部门提供服务,得0分;第一时间未向政府相关决策部门提供服务,但过程持续期间及时提供服务,得5分;提供决策材料,但未收集到政府领导的批示或决策部门的转发文件,得15分;提供决策材料,并收到政府领导的批示或决策部门的转发文件,得20分。

人工影响天气作业效果指标,从方案设计、指挥和控火情况来评估。人工增雨作业方案设计不合理或指挥不当,没抓住有利时机,对森林草原火灾的扑灭没起到积极的作用,得0分;森林草原火灾明火已灭的情况下,进行人工增雨作业,防止死灰复燃,得10分;人工增雨作业后,明火未灭但火势得到控制,得15分;人工增雨作业后,森林火灾的明火扑灭,得20分。

图1 组合矩阵评估主要项目的独立性结构

4 典型案例

4.1 灾情及影响

2016年5月16日至20日,呼伦贝尔市出现明显的升温天气,基本没有降水,伴有6级以上大风。据统计分析,18至19日全市大部地区最高气温超过30℃,升温幅度在14~18℃,局地升温幅度超过20℃。全市气温比历年同期偏高5.8℃,达到历史同期第一,降水比历年同期偏少100%。在此天气背景下,根河市金河林业局金林林场出现森林火,经统计本次火灾森林过火面积360.786 hm2。

4.2 服务情况

火灾发生前,从5月10日开始,呼伦贝尔市气象台连续发布大风蓝色预警信号,并指导相应的旗(市、局)气象台发布相应级别的预警信号。经检验大风预警信号准确率(TS)为89.74%,预警提前时间平均为158分钟。气象台发布的大风预警信息通过电台、电视台、预警收音机、短信、微信、国家突发事件预警平台进行全方位的发布,预警信息覆盖率达到100%。5月18日15时极轨气象卫星遥感资料显示,根河境内有高温点,经核实根河市金河林业局金林林场出现森林火,制作并发布了卫星遥感火情监测产品。18日晚21时卫星监测资料显示,火情仍在蔓延,于18日23时30分被扑灭。5月16日气象局上报《气象信息专报》,指出我市近期气温高、无降水,各地火险等级高,需加强注意。但政府并未转发和批示。5月20日呼伦贝尔增雨飞机飞行作业3小时10分钟,主要作业区域为额尔古纳、根河、牙克石。25日呼伦贝尔增雨飞机飞行作业4小时20分,主要作业区为林区北部。火灾发生时间内未进行人工增雨作业,之后的作业对预防森林火灾死灰复燃起到决定性作用。

4.3 气象服务效益分析

通过专家评估法,由公式e=A+B+C+D+E得出,式中:e代表气象服务效益,A为预警信号评估指标,B为服务覆盖率评估指标,C为监测及时性评估指标,D为决策部门反馈、响应措施评估指标,E为人工影响天气评估指标。经计算,2016年5月18日森林火灾的气象服务效益得分为64分。

5 总结与建议

5.1 总结

5.1.1 预警信息效果凸显

进入2016年5月以来我市大风天气偏多,呼伦贝尔市、旗两级气象部门及时发布大风预警信息,提醒政府及相关部门做好应急准备,及时应对突发天气事件;民众一定要注意防火,牧民及时归牧,严禁野外用火。各地根据预警信息及火情信息及时安排防扑火工作,最大可能地减少了经济损失。

5.1.2 服务产品及时高效

灾害防御中心做好防扑火气象服务产品,通过微信群及时发布,加强了与防火办的联系,关注前线的火情,做到信息共享,并做好服务的针对性。人工影响天气办公室和各基层局站做好准备,根据天气形势适时开展飞机和地面火箭增雨作业。此次扑火气象服务,市气象灾害防御中心、市气象台、各旗(市、局)全体服务、业务技术人员密切联系,紧跟天气形势演变,制作有针对性的各类预报服务产品,通过网络、短信、微信群等形式及时准确地将防扑火气象服务信息传送到市领导和扑火前线,大大提高了气象服务水平。

5.1.3 上下联动、信息畅通,形成软硬结合的减灾合力

内蒙古自治区气象局和呼伦贝尔市气象局各有关直属单位,以及火灾发生地的有关局(站),充分发挥各自的技术优势、设备优势、信息优势、人力优势等,形成了上下通力合作,各司其职、各尽其责的良好局面,汇集为心往一处想、劲往一处使的减灾合力。上对下层层发布指导产品,下对上逐级上报反馈监测信息,预报服务产品和监测资料信息源源不断地汇集到扑火前线指挥部各级领导手中,为扑火指挥调度、部兵排阵提供科学的决策依据,为最终扑灭森林火起到了决定性的作用。

5.2 建议

1)增加防扑火应急服务产品。根据此次防扑火经验,建议增加防扑火产品,主要针对火场周边风向风速及火场蔓延方向、速度,结合未来风向风速的变化,预报火区发展的可能性,以便得到当地决策部门的重视。

2)加强防灾减灾意识,防患于未然。组织对各级责任人员以及监测、服务技术人员进行培训;利用会议、宣传资料、广播电视、学校教育等形式宣传森林火灾防扑火的基本知识和避灾常识,在受威胁人口相对集中的地方设立宣传栏;组织演习、演练,增强群众防灾、避险意识和自防、自救、互救能力。

[1]姚秀萍,吕明辉,范晓青,等.我国气象服务效益评估业务的现状与展望[J].气象,2010,12(7):32-38.

[2]王新生,陆大春,汪腊宝,等.安徽省公众气象服务效益评估[J].气象科技.2007,(06):96-98.

[3]李峰,郑明玺,黄敏,等.山东公众气象服务效益评估[J].山东气象.2007,(01):42-46.

[4]戴有学,郭志芳,代淑媚,等.气象服务经济效益的一种客观计算方法[J].气象科技.2006,(06):15-17.

[5]罗慧,谢璞,薛允传,等.奥运气象服务社会经济效益评估的AHP/BCG组合分析[J].气象,2008,34(1):59-65.

(责任编辑:陈小华)

S762.3

A

2016-10-20