连续股神经阻滞和常规方法在人工膝关节围置换期镇痛中的麻醉效果对比

2016-03-06梁金兰

梁金兰

连续股神经阻滞和常规方法在人工膝关节围置换期镇痛中的麻醉效果对比

梁金兰

目的探讨连续股神经阻滞和常规方法在人工膝关节围置换期镇痛中的麻醉效果。方法60例人工膝关节置换术患者,随机分为对照组与实验组,各30例。对照组在围置换期采取常规静脉自控镇痛,实验组则行连续股神经阻滞镇痛方案。评估两组患者的疼痛评分、不良反应、膝关节活动度以及镇痛满意度。结果实验组术后4 h、12 h、24 h、48 h及72 h时的疼痛评分均较对照组更优(P<0.05)。实验组患者的不良反应为3.3%,镇痛满意率为90.0%,均明显优于对照组的16.7%和90.0%(P<0.05)。实验组患者术后2、3、4 d的膝关节活动度较对照组更佳,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论连续股神经阻滞多模式镇痛方案效果满意,可有效缓解人工膝关节置换术患者围置换期疼痛,且较少不良反应,更有利于患者术后功能恢复。

人工膝关节置换术;静脉自控镇痛;连续股神经阻滞麻醉

人工膝关节置换术术后疼痛是较为常见的一种并发症,由于此类手术患者年龄普遍较高,对疼痛耐受度较低,因此不利于患者术后康复[1]。本文以静脉自控镇痛法为对照,观察研究了连续股神经阻滞多模式镇痛方案在人工膝关节围置换期镇痛中的麻醉效果,现作如下报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年3月~2016年3月收治的60例人工膝关节置换术患者,纳入标准[2]:①年龄>50岁;②均与膝关节骨关节炎诊断标准相符;③ASA分级Ⅰ~Ⅲ级;④本次研究均严格遵守《赫尔辛基宣言》关于人体受试者医学研究伦理原则。排除标准:①膝关节受损、烧伤以及感染患者;②ASA分级>Ⅲ级者;③合并神经功能缺陷以及凝血功能障碍者。随机将其分为对照组与实验组,各30例。对照组中,男15例,女15例;年龄52~73岁,平均年龄(60.8±4.5)岁;体质量48~92 kg,平均体质量(64.1±3.2)kg。实验组中,男14例,女16例;年龄51~74岁,平均年龄(61.4±4.3)岁;体质量49~91 kg,平均体质量(63.5±3.1)kg。两组患者的年龄、性别、体质量等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组在围置换期采取常规静脉自控镇痛:结合患者既往病史以及临床症状给予吗啡60 mg+生理盐水240ml经静脉滴注,输注速度以4ml/h为宜,4 h内滴注量不超过60ml,持续给药2~3 d,术后给予帕瑞昔布40 mg/d,2次/d,持续给药3 d。实验组则行连续股神经阻滞镇痛方案:入室后帮助患者取常规仰卧位,将神经刺激器连接穿刺针并设置相关参数,于腹股沟下方股动脉搏动部位做一手术切口,长度为0.5~1.0cm,股直肌明显收缩时调低电流强度,以0.3~0.5 mA为宜,准确定位后给予1%利多卡因15ml注射,置管固定后全身麻醉并行人工膝关节置换,术后给予0.2%罗哌卡因经镇痛泵注入,6~8ml/h,用药2~3 d。另给予帕瑞昔布,用法用量同对照组。

1.3 观察指标[3]评估两组疼痛评分、膝关节活动度以及镇痛满意度,统计围置换期两组恶心呕吐、皮肤瘙痒以及嗜睡等不良反应发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

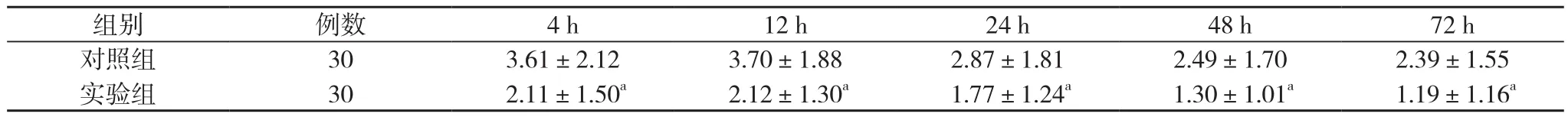

2.1 两组术后疼痛评分比较 实验组患者术后疼痛评分较对照组更佳,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组不良反应与镇痛满意率对比 实验组患者的不良反应为3.3%,镇痛满意率为90.0%,均明显优于对照组的16.7%和90.0%(P<0.05)。见表2。

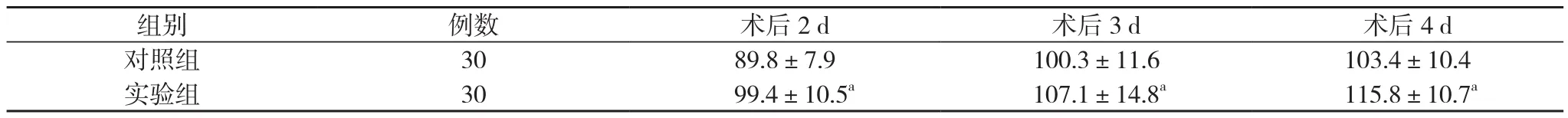

2.3 两组膝关节活动度对比 实验组患者术后膝关节活动度较对照组更佳,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组术后疼痛评分比较(±s,分)

表1 两组术后疼痛评分比较(±s,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

组别 例数 4 h 12 h 24 h 48 h 72 h对照组 30 3.61±2.12 3.70±1.88 2.87±1.81 2.49±1.70 2.39±1.55实验组 30 2.11±1.50a 2.12±1.30a 1.77±1.24a 1.30±1.01a 1.19±1.16a

表2 两组不良反应与镇痛满意率对比[n,n(%),%]

表3 两组膝关节活动度对比(±s,°)

表3 两组膝关节活动度对比(±s,°)

注:与对照组比较,aP<0.05

组别 例数 术后2 d 术后3 d 术后4 d对照组 30 89.8±7.9 100.3±11.6 103.4±10.4实验组 30 99.4±10.5a 107.1±14.8a 115.8±10.7a

3 讨论

骨科临床疾患中,膝关节骨关节炎是较为常见的一种,本病主要特征表现为膝关节软骨损伤、变性以及蜕变,发病后患者多伴有活动受限、患处疼痛。随着现代医疗科技的不断发展,膝关节骨关节炎临床治疗也不断进展,其中人工全膝关节置换技术的应用逐步成熟,并成为治疗膝关节骨关节炎的经典术式[4]。相比于其他手术方式,人工全膝关节置换技术优势较为突出,可显著改善临床症状与膝关节功能。但术后疼痛是该术式难以回避的问题,临床研究表明约有30%的人工膝关节表面置换术患者术后伴有中度疼痛,而60%的患者术后可伴有重度疼痛[5]。临床以往多采用静脉自控镇痛等传统镇痛方案,其镇痛效果良好,但长期应用疗效不佳,且具有较高的不良反应发生率。连续股神经阻滞多模式镇痛方案在近年来逐渐被广泛应用于人工膝关节置换术中,其效果已备受临床关注和肯定。

本研究结果发现,实验组术后4 h、12 h、24 h、48 h及72 h时的疼痛评分均较对照组更优(P<0.05),充分印证了连续股神经阻滞的效果。诸多临床研究表明,连续股神经阻滞多模式镇痛方案可有效改善人工膝关节置换术患者术后疼痛评分,且具有更低的不良反应发生率,其中罗哌卡因是应用较为广泛的麻醉药物,其对于伤害性感觉具有良好的阻断效应,防止疼痛刺激中枢神经系统,在一定时间内将患者感觉与运动神经予以阻滞和分离,具有良好的镇痛效果[6]。此外,罗哌卡因的镇痛药物浓度与运动阻滞作用之间呈正相关,而0.2%罗哌卡因具有最佳的镇痛效果,可保证最小运动阻滞平衡效果,且应用罗哌卡因时并无与其他阿片类联合用药的必要,由此避免了阿片类药物相关性不良反应,患者镇痛满意度明显提升[7],本次研究中,实验组患者的不良反应3.3%、镇痛满意率90.0%均明显优于对照组(P<0.05)。此外,实验组患者术后膝关节活动度较对照组更佳,与张庆芬等[8]报道一致,说明连续股神经阻滞麻醉方案收到了满意的镇痛效果,对于行人工膝关节置换术患者术后康复以及功能锻练较为有利。值得注意的是,本次研究中并未出现镇痛药物外渗、导管脱出以及继发性导管感染等不良问题,但给予镇痛时依然要从细节入手,置换操作中必须严格遵循无菌操作规范,定期更换贴膜,切实巩固镇痛效果,为患者病情康复创造有利前提。

综上所述,连续股神经阻滞多模式镇痛方案效果满意,可有效缓解人工膝关节置换术患者围置换期疼痛,且较少不良反应,更有利于患者术后功能恢复,值得应用。

[1]马璐璐,任立英,黄宇光,等.人工膝关节表面置换术患者术后镇痛效果调查.基础医学与临床,2015,35(5):680-683.

[2]周海滨,桑本玲.单次坐骨神经阻滞对全膝置换术后连续股神经阻滞镇痛的影响.河北医药,2011,33(20):3066-3068.

[3]王开岩,衣秀娜,邵伟,等.股神经阻滞复合全麻并术后自控镇痛对老年患者膝关节表面置换术后谵妄的影响.临床麻醉学杂志,2013,29(10):975-978.

[4]刘军旺,张云凤.老年患者人工股骨头置换术的麻醉.航空航天医药,2010,21(9):1624.

[5]王连主,蒋强,苏帆,等.连续髂筋膜间隙阻滞对全膝置换术术后镇痛及应激反应的影响.实用疼痛学杂志,2013,9(4):247-250.

[6]张爱萍,许旭东.连续股神经阻滞用于全膝置换术后镇痛效果的临床观察.中国当代医药,2011,18(34):75-77.

[7]林洁梅,黄云宴,黄惠芬,等.健康教育在慢性阻塞性肺疾病患者治疗中的作用.现代医药卫生,2010,26(24):3730-3731.

[8]张庆芬,林惠华,杨庆国,等.超声引导连续髂筋膜间隙阻滞与神经刺激仪引导连续股神经阻滞用于全膝关节置换术病人术后镇痛效果的比较.中华麻醉学杂志,2012,32(11):1297-1301.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.12.172

2016-05-13]

524000 湛江市湖光人民医院麻醉科