论现代科技伦理实体行为的伦理评价机制

2016-03-03陈爱华

陈爱华

论现代科技伦理实体行为的伦理评价机制

陈爱华

由于现代科技伦理实体在现代科技发展进程中,发挥着举足轻重的作用,因而对于现代科技伦理实体而言,能否协调其蕴涵复合型伦理关系,其运作能否有序,其对于人-社会-自然系统的影响力如何等,都须进行伦理评价;在对其进行伦理评价的过程中,还须坚持全面性原则、公正性原则和主体性原则等;而在评价现代科技伦理实体行为的善恶过程中,只有坚持动机与效果的统一、目的与手段的辩证统一,历史的评价其行为善恶,才能避免伦理评价的偏颇和不公,才能使得相关的伦理评价全面而公正。

现代科技伦理实体;伦理行为;伦理评价

现代科技活动包括基础研究(包括理论和实验两个方面的工作)、应用研究和开发研究三个方面,因而现代科技伦理实体或者是进行基础研究(包括理论和实验两个方面的工作),或者是进行应用研究,或者开发研究,或者三者兼而有之的复合型的科技共同体。在建构现代科技伦理实体行为的伦理评价机制的过程中,一方面,须探索构建伦理评价机制的合理性、必要性,另一方面,须探寻伦理评价何以可能,即探寻伦理评价相关依据和评价原则。

一、现代科技伦理实体行为的伦理评价何以必要

解读现代科技实体的伦理评价何以必要,首先须了解“现代科技实体的伦理评价”的内涵,进而才能深入探索现代科技实体的伦理评价的现实意义与实践意义。其现实意义主要表现为,如何提高科技发展的积极影响即正效应,减少或者降低其消极影响即负效应;其实践意义主要表现为,使现代科技伦理实体及其复合型伦理关系协调,其运作有序等。

1.何谓现代科技伦理实体行为的伦理评价

“伦理评价”是一合成词,即由“伦理”和“评价”两个词组成。所谓评价是指评定货物的价格;评定价值。[1](P758)《宋史·戚同文传》曰:“市物不评价,市人知而不欺。”今泛指衡量人物或者事物的作用或价值。[2](P1295)“伦理评价”主要对“评价”后一种(泛指)意义下的限制。所谓伦理评价①就是人们直接依据一定社会和阶级的道德标准,通过社会舆论或个人心理活动等形式,对他人或自己的行为进行善恶判断,表明褒贬态度。由此可见,伦理评价实际上是一种价值评价活动,因而,对人关于善恶的伦理认知即对于人们认识什么是善,什么是恶,如何辨别善恶具有重要的启迪作用。对于人的善恶爱憎的伦理情感取向即对于人们爱善憎恶的情感具有导向作用,对于人的趋善避恶或者扬善抑恶的意志即对于人的趋善避恶或者扬善抑恶的坚持精神、百折不饶精神具有导控作用,对人关于善恶的行为选择即对于人在伦理行为选择过程中,扬善去恶的具有引领作用,对人内心关于善恶的伦理信念即对于“好”、“坏”的观念、利害、得失的取舍态度等都具有强化作用。在此意义上,伦理评价又是一种教育活动——启迪认知,统一认识,还是一种协调活动——调节人们的情感、意志取向和行为的目的及内心信念等。

现代科技伦理实体行为的伦理评价就是人们依据一定的科学伦理原则和道德规范,通过社会舆论、现代科技实体范式或个人心理活动等形式,对现代科技实体或科技活动主体所从事的科技活动中的行为进行善恶判断,表明褒贬态度。由于现代科技实体或科技活动主体在科技活动中的行为,对人—自然—社会产生了多重效应,进而生成了多重伦理悖论,因而在对现代科技实体或科技活动主体在科技活动中的行为进行伦理评价时,如果其对人—自然—社会协调发展有积极作用的,即有利于人—自然—社会协调可持续发展的称之为善,反之,则为恶。伦理评价在运作中包括以下几个方面,一是社会对于现代科技伦理实体行为的伦理评价即社会舆论;二是现代科技伦理实体系统的伦理评价;三是不同科技伦理实体的内部的伦理评价;四是科技伦理实体中不同科技共同体和科技活动个体之间的伦理评价;五是科技活动主体即科技共同体或者科技活动个体自我的伦理评价。

另外,现代科技伦理实体行为的伦理评价是现代科技伦理实体的“应做”对其“能做”的规约与引领,因而其伦理评价的机制须建立在科技发展规律的科技范式与自然规律的基础之上,同时又要以一定社会的伦理规范原则及其规范体系相结合,体现了自然史与人类史彼此的相互制约性[3](P20)。

2.为何须构建现代科技伦理实体行为的伦理评价机制

就科技伦理实体而言,一方面,其各项科技活动相应的规划、目标须有序运作;其伦理实体中的不同行业,从事不同科技活动的共同体、个体须遵循不同的科技活动规范,履行不同的职责;另一方面,从现代科技伦理实体的运作对于人—社会—自然系统的影响来看,不仅影响社会的经济—政治—文化的发展、国家安全,而且影响人们基础性生存(衣、食、住、行等)的安全、发展性消费(工作、学习等)和享受性消费(旅游、娱乐、美容、健身等)等多个方面,其中既有积极影响即正效应,又有消极影响即负效应。只有对其进行伦理评价,才能促进其复合型伦理关系的协调、运作有序,进而尽可能发挥其对于人—社会—自然系统影响的正能量,尽可能减少或者规避其负效应。

首先,科技伦理评价能增强科技伦理实体对资本逻辑抵御能力。如前所述,当代由于资本逻辑运作的渗透,在现代科技发展的实然运作中,现代科技伦理实体不同程度地受到一定的影响。在其运作的实践层面表现为——以“经济理性”为原则、以利润为生产动机,把科学技术、自然资源、人的创造能力等各种要素仅仅作为资本积累手段;其价值哲学层面的逻辑表现为急功近利的价值取向——以功利主义的道德价值观权衡社会经济—文化的发展及其相关的评价体系。因而构建现代科技伦理实体行为的伦理评价机制,有助于唤醒现代科技伦理实体中科技活动主体对于珍爱生命的生态伦理原则与相关的科技伦理原则和伦理规范的集体意识。即通过社会对于现代科技伦理实体的舆论、科技活动主体的内心信念等力量,运用珍爱生命的生态等科技伦理原则、规范,评判科技活动主体活动中的伦理行为社会伦理效应和科技活动主体活动德性品质,进而使其对科技伦理原则、规范产生价值认同,增强抵御资本逻辑的侵蚀的意识与能力,促进现代科技向着造福人类、使人与自然和谐、可持续的方向发展。

其次,科技伦理评价能增强科技活动主体伦理风险意识,促进科技活动主体道德自律精神。科技伦理实体在推进现代科技发展的过程中,其伦理风险无所不在。这不仅关系到社会的经济、政治、文化的发展,而且关系到与人们生活密切相关的衣、食、住、行,因而科技伦理实体及其科技活动主体的伦理风险意识与道德自律精神显得更为重要。就现代科技发展的过程而言,无论是技术发明、科学发现、科技产品的研发与推广,还是大型工程的设计、施工、监测、验收,都是通过科技伦理实体及其科技活动主体的集体行动、分工协作得以完成,进而对社会的经济、政治、文化的发展和人们的衣、食、住、行产生影响。在科技伦理实体伦理评价的机制中,社会舆论相对而言具有滞后性即须在伦理负效应产生实际影响之后,才会曝光。但是对于国家与人民的财产或者对人的生命安全已经造成的损失,有的已难以挽回。如果科技伦理实体及其科技活动主体能够在科技发展的每一环节都加强伦理评价,提高道德自律精神,防患于未然,尽管科技的伦理风险无处不在,但是其负效应将大大减少或者降低。进而国家与人民的财产的损失可以减少,人的生命安全更有保障。

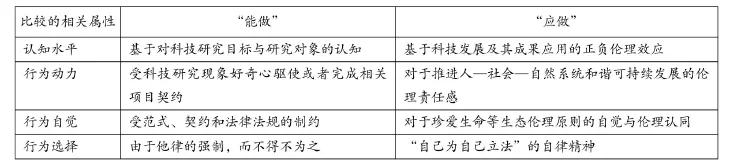

再者,科技伦理评价能提高科技伦理实体的伦理责任意识与责任能力。科技伦理实体及其科技活动主体的科技活动行为不仅仅是单纯科技研究行为即“能做”——按照一定的科技规范与科技活动规律运作的行为,而且是一种伦理行为即“应做”——会产生善恶效果并且是可以进行善恶评价的行为。虽然“能做”和“应做”都是“做”,从其特性而言,此“做”非彼“做”(参见表1)。其一,在认知水平上,虽然“能做”和“应做”都是自知的行为,但是“能做”只是科技伦理实体及其科技活动主体对于科技的探索、应用或者开发的研究目标与研究对象的认知;而“应做”是科技伦理实体及其科技活动主体对于科技的探索、应用或者开发对于社会的经济、政治、文化的发展,或者对于人们衣、食、住、行等方面将可能产生哪些伦理效应,进而可能产生哪些伦理悖论、将可能承担哪些伦理风险的伦理认知。其二,在行为动力方面,“能做”或者是受到科技伦理实体及其科技活动主体对于科技研究现象的好奇心驱使;而“应做”是科技伦理实体及其科技活动主体对于促进社会的经济、政治、文化的发展,或者改善人们衣、食、住、行,或者推进人—社会—自然系统的和谐可持续发展等方面伦理责任感。其三,在行为自觉程度方面,“能做”或者是受到科技伦理实体中科技共同体范式的引领,或者是受到与项目委托方签订契约的制约,或者是职业(行业)的法律法规的制约即是一种他律的制约;而“应做”是科技伦理实体及其科技活动主体对于珍爱生命的生态伦理原则与相关的科技伦理原则和伦理规范及其伦理价值的自觉意识与伦理认同。其四,在行为选择方面,“能做”或者受到科技伦理实体内“违规必处”,或者在与委托方之间“违约必罚”、在遵循法律法规方面“违法必究”的他律强制,因而不得不为之;而“应做”是科技伦理实体及其科技活动主体基于珍爱生命的生态伦理原则与相关的科技伦理原则和伦理规范及其伦理价值的自觉意识与伦理认同之上自愿、自择的行为,是“自己为自己立法”的自律精神。通过社会对于现代科技伦理实体的舆论、科技活动主体的内心信念等力量,运用珍爱生命等科技伦理原则、规范,评判科技活动主体活动中的伦理行为社会伦理效应和科技活动主体活动德性品质,有助于科技伦理实体及其科技活动主体“应做”强烈的伦理责任意识与责任能力,进而更好地引领其“能做”。

表1 科技伦理实体及其科技活动主体“能做”和“应做”的行为比较

二、现代科技伦理实体行为的伦理评价原则

现代科技伦理实体行为的伦理评价尽管有一般伦理评价(道德评价)的特点,如伦理评价的教育功能——启迪认知,统一认识,协调功能——调节人们的情感、意志取向和行为的目的及内心信念等,但是更有其自身的特点。由于现代科技伦理实体在现代科技发展进程中,发挥着举足轻重的作用,因而在对其进行伦理评价的过程中,须坚持全面性原则、公正性原则和主体性原则等。

1.全面性原则

这里所谓的“全面”是相对于“局部”而言。这又与对于“全”的解读密切相关。“全”是指完备、完整;整个、完全。然而,正如《列子·天瑞》曰:“天地无全功,圣人无全能,万物无全用”[2](P1377),这里的“全面性原则”是指对现代科技伦理实体行为的伦理评价防止居于一隅的片面评价,尽可能从科技伦理蕴涵的三重逻辑[4]即本然逻辑、实然逻辑和应然逻辑三个层面对现代科技伦理实体待行为价值取向、价值选择,实然成效进行伦理评价。

首先,须评价现代科技伦理实体在科技活动中的在本然逻辑意义上的价值选择:其一在上“是其所是”的客体向度,是否遵循自然的规律与科技发展的规律及其相关的科学规范;其二在“是其所是”的主体向度上,是否具有求真的精神、是否具有臻善的精神、是否具有达美的精神即“按照美的规律来建造”[5](P79)。其次,须综合评价现代科技伦理实体在科技活动中的在实然逻辑意义上产生的善(正效应)与恶(负效应)状况,具体包括以下四种情况:高正效应与低负效应、高正效应与高负效应、低正效应与低负效应、低正效应与高负效应。再者,须评价现代科技伦理实体在科技活动中的在应然逻辑意义上的价值选择:其研究目标的确立上,是否坚持珍爱生命等科技伦理原则与规范;在现代科技发展的进程中,看其是否“按照美的规律来建造”,不仅注重产品或者工程的形式美、外在美,更要注重其内在美、与自然环境的和谐美;在其规划与设计的理念上,是否从“以科技成果为本”,转向“以人为本”和“以环境为本”的统一;在现代科技发展的进程中,是否从局部规划、短期规划转向总体规划和长期规划;在现代科技发展的进程中,是否由原来单一化运作转向跨行业、跨地区、跨学科的联合。

2.公正性原则

所谓的“公正”即秉公处理;公正作为伦理范畴,是指从一定原则和准则出发,对人们行为和作用所作的效应评价;也指一种平等的社会状况,即按同一原则和标准,对待相同情况的人和事[1](P543)。这里的“公正性原则”是指对现代科技伦理实体行为的伦理评价,其一,须以一定的伦理评价的原则和准则对不同的科技伦理实体的伦理行为主体及其行为产生善恶效应进行伦理评价。换言之,对不同的科技伦理实体的伦理行为主体及其行为产生善恶效应都须按照这些伦理评价的原则和准则进行评价,无一例外。其二,但是对于不同的现代科技伦理实体在科技活动中的在实然逻辑意义上产生善(正效应)与恶(负效应)的不同状况,如高正效应与低负效应、高正效应与高负效应、低正效应与低负效应、低正效应与高负效应等,不能采取“一刀切”的伦理评价,而应视具体的产生善(正效应)与恶(负效应)的不同状况进行伦理评价。其三,对于不同的科技伦理实体而言,在其相应的现代科技活动中所遇到的伦理风险不尽相同,对此所进行的预测、预警及其采取应急措施力度与执行力也有所差异,所产生的成效也不相同,因此亦不能采取“一刀切”的伦理评价,而应“具体问题具体分析”。

公正观念受社会历史条件制约,具有时代性和阶级性。

3.主体性原则

所谓的“主体”作为哲学范畴与“客体”相对应,是指承担实践活动和认识活动的人[1](P1295)。而“客体”是指主体实践和认识的对象[2](P2253)。“主体性”常常与“实体性”相对应,是指人在主体与客体关系中的地位、作用、能力和性质,其核心是人的能动性问题。伦理评价的主体性原则是指伦理实体伦理评价过程中的自主性和能动性。由于现代科技伦理实体行为的伦理评价的主体既包括科技实体(共同体)的组织(行业组织)、科技实体(共同体),也包括一定的科技共同体中的个体,因此,现代科技伦理评价的主体性原则既要体现科技伦理实体(共同体)的组织(行业组织)、科技伦理实体(共同体)在伦理评价过程中的自主性和能动性,又要体现科技伦理实体(共同体)中的个体在伦理评价过程中的自主性和能动性。

首先,科技伦理实体(共同体)的组织(相关的行业组织)在伦理评价过程中的自主性和能动性主要表现为,建立一套合理的科技伦理评价体系、规范科技伦理评价的程序与激励机制,形成一定的舆论氛围,以引领和提高科技伦理实体及其科技活动主体对于科技的探索、应用或者开发中,具有科技伦理原则和伦理规范及其伦理价值的自觉意识与自律精神。其次,不仅能根据科技发展的规律和研究对象的特点及自然规律构建“能做”的相关科技探索、应用或者开发的科技范式及其相关的科技评价机制,还要对“能做”可能产生哪些伦理效应、伦理悖论、将要承担哪些伦理风险构建相关的“应做”伦理范式及其伦理评价机制。真正将珍爱生命的伦理原则与伦理精神贯穿于科技活动的全过程。再者,能根据科技伦理实体(共同体)的组织(相关的行业组织)科技伦理评价体系和一定科技伦理实体(共同体)“能做”的相关科技探索、应用或者开发的科技范式与“应做”伦理范式形成一定的内心信念,进而对自己在科技伦理实体(共同体)集体行动中的发挥的作用、可能产生的伦理效应、伦理悖论、将要承担伦理风险进行自我反省、反思,同时还包括对科技伦理评价体系、评价程序、评价结果的认知与认同。这里所说的认同不是盲从,而是科技实体(共同体)中的个体基于对上述科技伦理评价体系、评价程序、评价结果认知的基础上,通过履行相关的科技范式与科技伦理规范,内化为一种内心信念。由此生成了科技道德自律精神。

4.历史性原则

所谓历史是指事物发展的过程和认识发展的过程[2](P2254),历史性原则就是坚持历史唯物主义和历史辩证法方法,对科技伦理实体(共同体)的组织(相关的行业组织)及其个体的伦理行为进行伦理评价。因为科技伦理实体(共同体)及其个体与其组织(相关的行业组织)的科技伦理行为总是在一定的历史情境中,为了满足一定时代、一定社会人们的物质文化需要,科技伦理实体(共同体)的组织(相关的行业组织)及其个体对于科技发展及其成果的应用也受制于当时的社会历史条件。正如马克思在《路易波拿巴雾月十八日》中所说,“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造的。”[6](P121)因此,对科技伦理实体(共同体)及其个体的组织(相关的行业组织)的伦理行为进行伦理评价也要注重其科技伦理行为发生的历史情境。现代科技发展及其成果应用是一个历史活动,它既是过去科技探索活动的承继,又须对新的科学发现、科技问题进行探索与创新过程。而这一探索过程不仅充满艰难险阻,而且具有伦理风险(主要是指伦理负效应)。这些伦理风险,有的可以预测,有的一时无法预测;即使可以预测的也许只是近期效应,而长期效应则有一个积累过程,即只有当量积累到一定程度,才会发生质变。而对于这些效应产生的科技伦理问题,科技伦理实体(共同体)及其个体的认识也有一个过程,不可能一蹴而就。因此,只有将科技伦理实体(共同体)及其个体的组织(相关的行业组织)伦理行为置于其所处的社会历史情境中,才有可能对其科技伦理行为及其产生的正负伦理效应进行客观全面的评价。

三、现代科技伦理实体行为的伦理评价依据

在进行现代科技伦理实体行为伦理评价的过程中应该依据什么对科技伦理实体(共同体)的组织(行业组织)、科技伦理实体(共同体)及其个体对科技伦理行为进行伦理评价善恶呢?在伦理史上,关于伦理评价有动机论与效果论之争和目的与手段之争。其中动机论者认为,动机是评价人们行为善恶的唯一依据,而效果论者则认为,效果是评价人们行为善恶的唯一依据;目的论者认为,目的正当是评价人们行为善恶的唯一依据,而手段论者则认为,手段正当是评价人们行为善恶的唯一依据。那么现代科技伦理实体行为的伦理评价能否仅仅依据动机论或者效果论,或者依据目的正当或者手段正当作为评价科技伦理实体(共同体)及其个体对科技伦理行为的唯一依据呢?为此,我们须进行以下考察。

1.动机论或者效果论能否作为科技伦理实体伦理评价的唯一依据

考察现代科技伦理实体行为的伦理评价能否仅仅依据动机论或者效果论作为评价科技伦理实体(共同体)及其个体对科技伦理行为的唯一依据?这里需要考量一是动机或者效果自身的多样性、多元性与复杂性;二是动机与效果关系的不确定性。

首先,就动机而言,使人或动物发动和维持其行动的一种内部状态。与满足个体需要有关的活动的目的或出发点,是人对其需要的一种体验。它总是指向那些能够满足个体需要的某种事物或行动[2](P364)。所谓动机论即认为,人的行为的善恶只取决于行为的动机,与行为的效果无关,动机是善恶评价的唯一根据[2](P364)。在西方伦理学史上,以德国的康德为主要代表。在康德看来,作为理性存在者的人应该按照善良意志和绝对命令行事,而不必考虑物质利益与行为的社会后果。现代科技伦理实体无论是作为科技共同体还是科技共同体中的个体在推进现代科技发展及其成果应用的过程中,其动机具有多样性、多元性与复杂性。因为科技伦理实体的活动不仅要满足人们基础性生存(衣、食、住、行等)的安全、发展性消费(工作、学习等)和享受性消费(旅游、娱乐、美容、健身等)等多方面的需求,而且还有考虑科技发展及其成果应用对于人—社会—自然系统的影响,对于社会的经济—政治—文化的发展和国家安全等方面的影响。从科技伦理实体的活动模式上看,为了完成对于人—社会—自然系统的影响的大型工程项目,科技伦理实体的集体行动、科技伦理实体之间的协作行动亦关涉的利益集团与利益关系众多。从科技伦理实体的活动结果来看,由于其对于人—社会—自然系统、对于社会的经济—政治—文化的发展和国家安全等方面的影响极为深远,对人们衣、食、住、行乃至人们的生命安全的关系极为密切,因而认为人的行为的善恶只取决于行为的动机,与行为的效果无关,很难自圆其说。因为从科技伦理实体的活动之所以会产生上述的结果,不仅与其最初对这些项目的的预期相关,而且与承接这些项目的动机密切相关。

其次,再就效果而言,是指由行为产生的有效结果、成果[2](P1875)。所谓效果论即认为,人的行为的善恶只取决于行为的效果,与行为的动机无关,效果是善恶评价的唯一根据[2](P1875)。在西方伦理学史上,以英国的边沁、约翰·穆勒为主要代表;我国古代“义利之辩”中,注重功利,反对空谈亦属于效果论。现代科技发展及其成果应用的效应(效果)如前所述,呈现多元、多样的复杂样态。由于现代科技实体或科技活动主体在科技活动中的行为,对人—自然—社会产生了多重效应,进而生成了多重伦理悖论,主要表现为,一种科技活动行为的目的(即在其本然逻辑层面)是好的或者是善的,然而其产生的结果(即在其实然逻辑层面)却是利与害并举、善与恶相伴。如果仅以科技伦理实体的行为效果(结果)善恶作为评价其行为善恶的唯一根据,完全不看其行为的动机,一定会有失偏颇。仅以科技伦理实体的行为效果(结果)善恶作为评价其行为善恶的唯一根据,不但无法正确评价科技伦理实体的行为效果,还会引发科技伦理实体片面的追求其行为的短期效应或者局部效应的功利倾向。与此相关,还会引发科技伦理实体在伦理评价中报喜不报忧,影响人们对现代科技发展及其成果应用的伦理风险意识和预警机制的建构。

由此可见,无论仅以动机论即仅以行为的动机善恶作为评价科技伦理实体的行为的善恶的唯一根据而完全不看其行为的效果,还是仅以科技伦理实体的行为效果(结果)善恶作为评价其行为善恶的唯一根据而完全不看其行为的动机,都是片面的。应该以科技伦理实体的行为善恶的动机与效果的统一为根据,历史地评价其行为善恶才能使得伦理评价全面而公正。因为科技伦理实体的行为善恶的动机与效果有时在短期内或者局部范围内呈现出一致性,然而从长远或者全局的观点看,其行为善恶的动机与效果呈现为不一致性的状况。只有以科技伦理实体的行为善恶的动机与效果的统一为根据,历史的评价其行为善恶,才能使得相关的伦理评价全面而公正。

2.目的论或者手段论能否作为科技伦理实体伦理评价的唯一依据

考察现代科技伦理实体行为的伦理评价能否仅仅依据目的论或者手段论作为评价科技伦理实体(共同体)及其个体对科技伦理行为的唯一依据?这里需要考量:一是目的或者手段自身的多样性、多元性与复杂性;二是目的与手段关系的不确定性。

首先,就目的而言,是指人在行为之前根据需要在观念上为自己设计的要达到的目标或结果。目的贯穿实践过程的始终。它的产生和实现都必须以客观世界为前提,同时还受一定的历史条件的制约。目的是通过主体运用手段改造客体的活动来实现的[2](P1201)。目的有正确和错误(或者称为正当和不正当)之分。只有符合客观规律和历史发展趋势的目的,才能实现。

其次,就手段而言,是指为了达到某种目的而采取的方法和措施[2](P1544)。正如目的有正确和错误之分一样,手段亦有正当与不正当之别。所谓正当,在伦理学上是指符合一定社会道德原则和规范行为,也指社会对这一行为的肯定评价。由于道德具有时代性、阶级性和民族性,因此对行为正当与否的理解和评价往往具有时代、阶级乃至民族的差别。[2](P2174)因此,关于手段正当与否的评价,亦需要依据一定社会道德原则和规范,同样,这种评价亦具有时代性、阶级性和民族性。一般说来,符合一定社会道德原则和规范的手段称之为正当,反之则称之为不正当。

再者,哲学上的目的论认为世界上的一切都为某种目的所决定的,因而是一种唯心主义的学说[2](P1201)。伦理学上的目的论是指在对人的善恶行为的评价中,十分强调其目的是否正确(或者正当),并且认为只要目的是正确(或者正当)的,采取何种手段不重要;而手段论则认为,只要手段是正当的,无论目的正确(或者正当)与否,可以不予追究。显而易见,目的论或者手段论作为评价人的伦理行为的唯一依据都是片面的。因为就目的与手段的关系而言,呈现为错综复杂的关系,主要表现为目的正确(或者正当),手段正当;目的错误(或者不正当),手段正当;目的正确(或者正当),手段不正当;目的错误(或者不正当),手段不正当等。

由此可见,现代科技伦理实体行为的伦理评价不能仅仅依据目的论或者手段论作为评价科技伦理实体(共同体)及其个体对科技伦理行为的唯一依据。现代科技伦理实体发展现代科技及应用科技成果其目的应该造福人类,促进人—社会—自然的和谐与可持续发展,但是这一目的在实现的过程中,往往会受到方方面面的多重复杂因素的影响。现代科技伦理实体发展现代科技及应用科技成果其目的总是在一定的时代、一定的社会之中,由一定的国家或者社会组织来导控。因而在其确立目的时,必须权衡利弊和协调多方面的利益关系,加之,市场经济条件下,现代科技伦理实体也会受到各个市场活动的利益主体自发的趋利倾向和资本逻辑逐利本质的影响。再就现代科技伦理实体发展现代科技及应用科技成果的手段而言,一方面不同的学科发展有不同的方法(手段),另一方面,即使使用的方法(手段)相通,根据具体的状况,投入的人力、物力、财力,实施的深度、广度和运作的复杂程度也有较大的区别。因此,在现代科技伦理实体行为的伦理评价中,只有坚持目的与手段的辩证统一,才能避免伦理评价的偏颇和不公。

[注 释]

①在伦理学的教科书和相关专著中一般的提法是“道德评价”。这里采用“伦理评价”,不是旨在标新立异,而在于与传统人伦伦理有所区别。这种区别基于两个方面,一是道德与伦理的区别;二是两种不同伦理实体之间区别。而道德与伦理的区别,黑格尔指出“道德和伦理在习惯上几乎是当作同义词来用,在本书中则具有本质上不同的意义。普通看法有时似乎也把它们区别开来的。”尽管“从语源学上看来道德和伦理是同义词,仍然不妨把既经成为不同的用语对不同的概念来加以使用。”(黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张启泰译,商务印书馆,1961年,第42页。)在他看来,道德是完全表述自由的概念的实在方面,因此道德的意志是他人所不能过问的。因而道德的观点就是自为地存在的自由(参见黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张启泰译,商务印书馆,1961年,第110~111页)。黑格尔认为,无论法的东西和道德的东西都不能自为地实存,而必须以伦理的东西为其承担者和基础,因为法欠缺主观性的环节,而道德则仅仅具有主观性的环节,所以,法和道德本身都缺乏现实性(参见黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张启泰译,商务印书馆,1961年,第162~163页)。而伦理则是自由的理念。“它是活的善,这活的善在自我意识中具有它的知识和意志,通过自我意识的行动而达到它的现实性;另一方面自我意识在伦理性的存在中具有它的绝对基础和起推动作用的目的。因此,伦理就是成为现存世界和自我意识本性的那种自由的概念。”(黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张启泰译,商务印书馆,1961年,第163页)在传统人伦伦理实体中,其伦理关系的协调与人伦伦理实体中个体的道德行为密切相关。比如,在传统“五伦十教”的规范体系中,“君惠臣忠”关系到君臣伦理关系的和谐,“父慈子孝”关系到父子伦理关系的和谐;“父义妇顺”关系到夫妇伦理关系的和谐;“兄友弟恭”关系到兄弟伦理关系的和谐;“朋友有信”关系到朋友伦理关系的和谐,作用每对伦理关系中的个体都能安伦尽分,才能保持“长幼有序”的传统人伦伦理实体伦理关系的和谐与协调。然而,在现代科技实体中,其伦理关系的协调,不仅其个体即科技活动主体道德行为密切相关,而且与现代科技实体的集体行动相关。基于这样的伦理境遇,笔者以为,对于现代科技实体而言,“伦理评价”的提法显得更为合理。

[1]新华词典(大字本)[Z].北京:商务印书馆,2002.

[2]辞海[Z].上海:上海辞书出版社,1999.

[3]马克思、恩格斯.马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1960.

[4]陈爱华.现代科技三重逻辑意蕴的道德哲学解读[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2014(1).

[5]马克思.1844年经济学哲学手稿[A].马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979.

[6]马克思、恩格斯.马克思恩格斯全集(第8卷)[M].北京:人民出版社,1961.

陈爱华,道德哲学与中国道德发展研究所教授,博士导师,哲学博士。

江苏省高校哲学社会科学创新基地“道德哲学与中国道德发展研究所”承担的2012年全国哲学社会科学基金项目“现代科技伦理的应然逻辑研究”(12BZX078);2010全国哲学社会科学重点课题“现代伦理学诸理论形态研究”(10&ZD072);江苏省道德哲学与中国道德发展研究基地项目“高技术道德哲学研究”(2014-01);2011东南大学“公民道德与社会风尚协同创新中心”项目