骆越文化研究文献分析

2016-02-27陈敏��

陈敏��

[摘 要] 选取中国知网收录的骆越文化研究论文723篇,从年代分布、学术影响力、文献主题、科研基金资助等指标对其进行文献计量分析,揭示了骆越文化研究趋热、论文数量逐年攀升,研究内容不断深入,研究的权威学者、机构主要集中在广西,研究获得的支持力度薄弱等研究现状。

[关键词] 骆越文化;文献分析;文献计量

[中图分类号]G252.8[文献标志码]B[文章编号]1005-6041(2015)04-0036-06

壮族历史悠久,源远流长,它来源于我国古代南方的越人[1]69,与周秦时期的西瓯、骆越,汉唐时期的僚、俚、乌浒,宋以后的僮人、土人等有着密切的渊源关系[2]。骆越曾是中国边区与越南上古史中的一个著名的族群国[3],建国时间至迟在商代中后期[4]35,直至汉武帝平南越国后,骆越国才灭亡[5]。骆越国的疆域,北到广西西江、红水河;东南到广东的东南部和海南岛;西到今百色西部,与句町国为邻;南到整个南海,包括南沙群岛、中沙群岛、西沙群岛和东沙群岛;西南到今越南中部。骆越国的民族有黎族、仫佬族、毛南族、侗族、布依族、水族等,但以壮族为主,壮族主要分布在骆越国的中心地带[4]37。骆越国在存续的一千多年中创造了灿烂的文化,如今的壮族文化与骆越文化有密切的渊源关系[5]。

历史上,骆越人及其后裔向东南亚迁徙主要有三次:第一次是秦并岭南,第二次是唐镇压西原农民起义之后,第三次是镇压侬智高之后。秦军占领岭南后,骆越人迁徙的路线是:第一路骆越国中部和东南部骆民迁往交趾北部和西北部,主要分布在越南北部的谅山、高平、河江、宣光、莱州、山萝等省。这支骆越人有一部分进入老挝,往前到达老挝南部和泰国东南部。第二路骆民沿着今中缅边界往西移动,进入缅甸北部。一部分在缅甸定居,成为掸族;一部分进入泰国,直抵南部,成为泰国的主体民族泰族;一部分在我国滇南,成为傣族;一部分继续往西,到达印度的阿萨姆邦,成为阿含族人。由于秦以后骆越人及其后裔不断往安南迁徙,在中国国内尚有近3 000万人。东南亚的侗台语族民族后裔,都公认其根在广西南部,壮语南部方言与他们的语言很接近,共同属于壮侗(侗台)语族壮傣语支[4]35。可以说,骆越先民的聚居地是中国—东盟文化同源异流的发源地。

骆越文化研究由来已久,许多学者从不同层面、不同视角对骆越文化现象进行了大量研究,成果颇丰。但是对相关文献的统计分析并不多见,本文拟采用文献计量分析方法,从大文化的视角对骆越文化研究领域的文献数据进行定量、定性分析,客观揭示骆越文化研究的概况。

1 数据来源与处理方法

本文选取中国知网(CNKI)作为样本数据来源,以“主题”为检索项,以“骆越”为检索式,对论文发表时间不进行限制,并将匹配设定为“精确”以提高检准率,期刊范围选取“全部期刊”以提高检全率,剔除其中属于通知、纪要、讲话等非原创性论文,选取其中相关研究论文共计723篇作为本文研究的样本文献。主要借助Excel作为数据分析处理的工具,采用文献信息计量分析法,定性与定量研究相结合,对样本文献的相关数据进行统计分析。

2 文献年代分布情况

骆越的记载最早出现在《史记·南越列传》:“且南方卑湿,蛮夷中间,其东闽越千人众号称王,其西瓯骆裸国亦称王。”在中国知网检索出最早的相关研究文献是1958年林惠祥著的《南洋马来族与华南古民族的关系》一文,发表在《厦门大学学报(社会科学版)》1958年第1期上。这篇论文是林惠祥先生关于南洲问题最后的遗著,文章提出丰富、可靠的有关人类学、考古学、民族学的材料和证据,证明马来族与华南古民族(骆越系人种)同源。这篇文章把我国和南洋民族的历史关系以及将东南亚这一大片地方过去被遗忘的历史补充起来。这是林惠祥先生三十年多年来对南洋研究的重要贡献,也是他一生对南洋问题研究总结的一部分[6]。

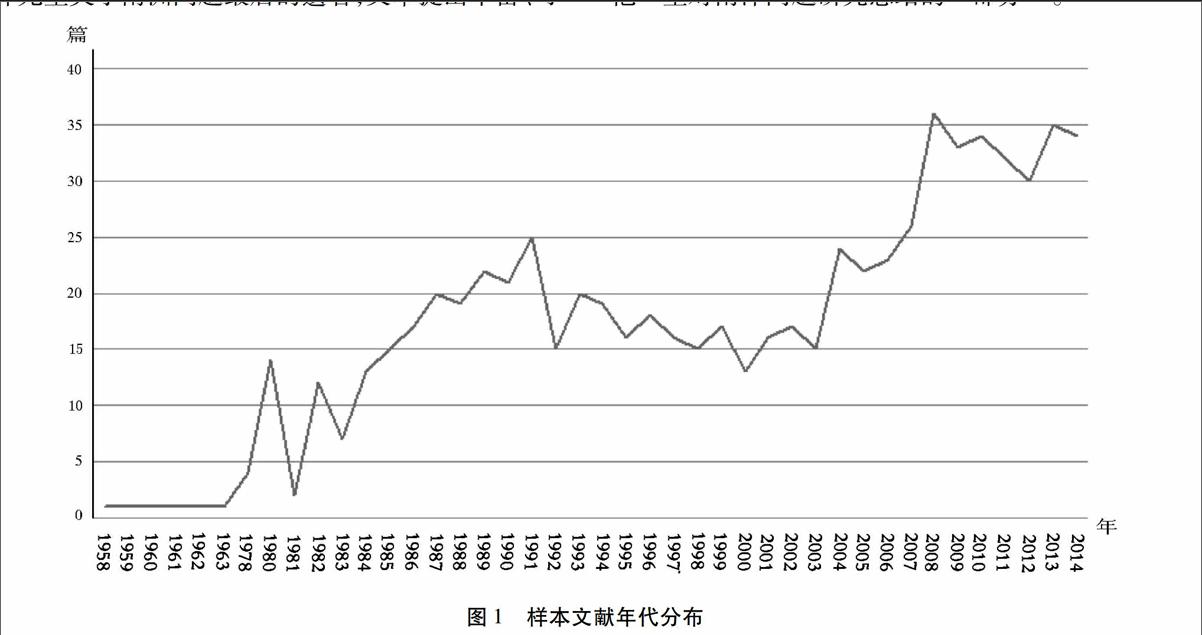

对样本文献的年代分布情况进行分析,能够反映骆越文化研究的发展脉络。如图1,通过年代分析,发现骆越文化研究有明显的阶段性:第一阶段1958年至1963年,新中国成立不久,相关研究基础比较薄弱,研究文献不多;第二阶段1978年至2005年,研究进入平稳发展时期,平均年发文量15.6篇;第三阶段2006年至2014年,相关研究蓬勃发展,平均年发文量32.3篇。这三个呈上升态势的发展阶段清晰勾勒出骆越文化研究的发展轨迹与中国—东盟地缘政治、经济、文化发展过程是相吻合的,且相互间有着密切的联系。

3 学术影响力分析

根据文献计量学家普赖斯的研究,在文献分布领域内,约有75[WTB2]%[WTBZ]的学者一生只发表一篇论文。对合著论文按第一作者进行统计,本文的723篇样本文献共有513位作者,其中412人在这个研究领域撰写了1篇文章,占全部样本文献作者总数的80.3[WTB2]%[WTBZ],与普赖斯的研究结果基本吻合。[JP]

在文献的定量评价体系中,评价对象的发文量、论文被引频次、论文篇均被引频次是衡量其学术影响力的三项重要指标。发文量代表了评价对象的科研活跃度与科研产出量,通过对发文数量的统计,可以在一定程度上了解其学术成就与学术贡献。被引频次、篇均被引频次是研究成果受关注程度、被借鉴程度的反映,代表了评价对象科研成果的质量和影响。本文主要从上述三项指标对骆越文化研究学者和机构的学术影响力进行分析。

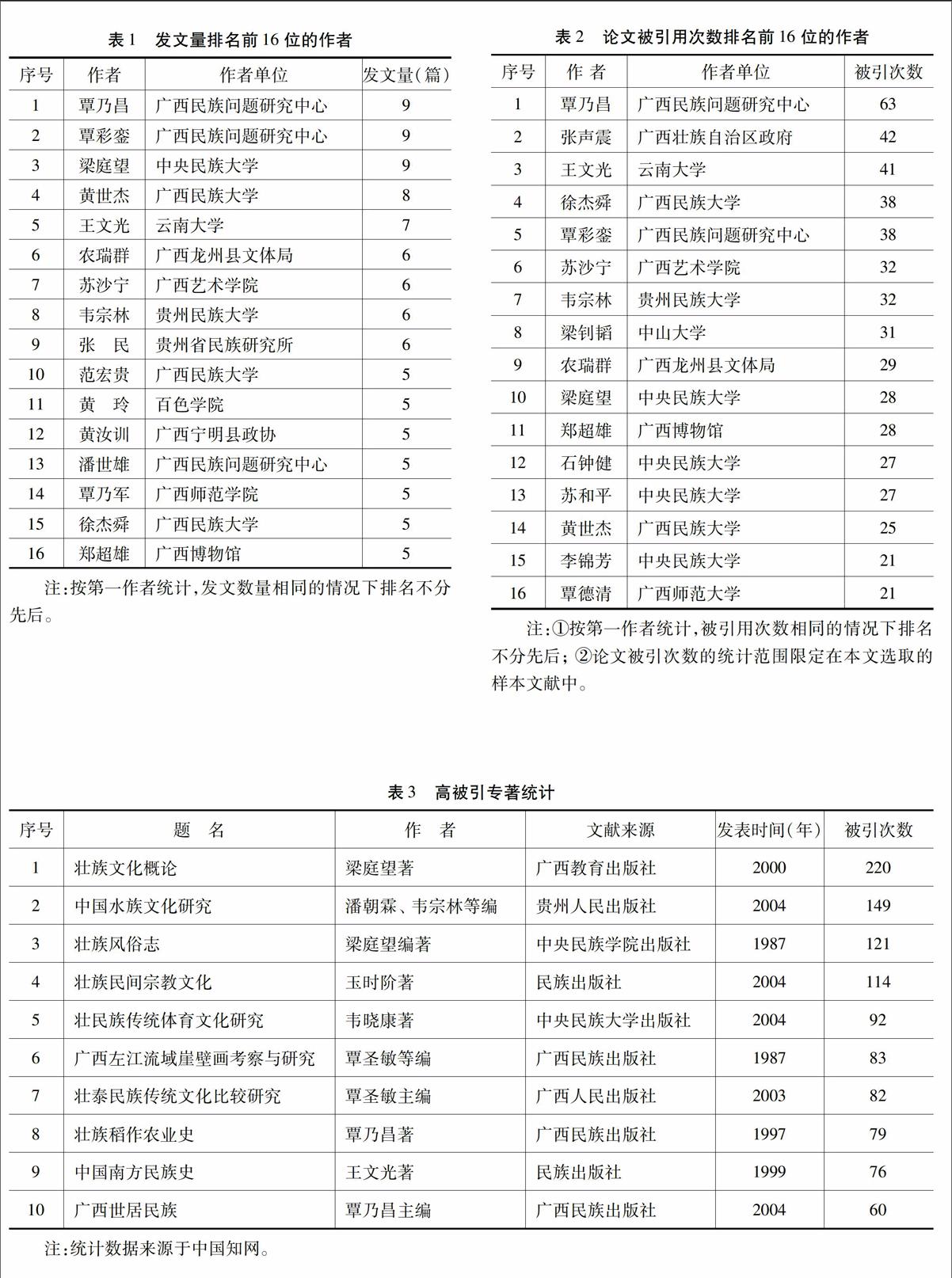

3.1 学者学术影响力分析

从表1可以看出,发文量最多的16位学者中有12位来自广西,占比75[WTB2]%[WTBZ];从表2可知,论文被引用次数最多的16位学者中有9位广西学者,占比56.3[WTB2]%[WTBZ];这两个表中,发文量与被引用次数都名列前16位的学者有10位,其中7位是广西学者。由此可知,广西学者在骆越文化研究领域的学术活跃度、学术产出量以及论文受关注度都比较高,其研究成果在相关领域有重要的学术影响,他们已成为骆越文化研究的中坚力量。其中,已故的广西民族研究所(现广西民族问题研究中心)所长覃乃昌在发文量、被引频次两项统计指标中均高居榜首,可见他在骆越文化研究领域的影响力与核心地位。

表3统计了被引频次排名前十位的研究专著。在具代表性的学术著作方面,覃乃昌独著的《壮族稻作农业史》指出“珠江流域是中国文化的起源地之一,甚至可以说是世界文明起源地之一”,本书堪称壮族“那”文化研究的开新之作。中央民族大学著名的广西壮族学者、博士生导师梁庭望撰写的《壮族文化概论》《壮族风俗志》《壮族文学概要》等著作,已成为壮族高等文化教育的奠基之作;由他主持的国家社科基金重点项目《古骆越方国考》已于2014年12月完成编撰工作,是我国第一部全面系统地研究骆越文化的专著。此外,广西民族大学资深教授、学科带头人范宏贵的代表作《同根生的民族》,运用多学科综合研究方法阐明了我国壮侗语族的壮、布依、傣、侗、仫佬、毛南、水、黎8个民族,越南的岱、侬、泰、布依、热依、佬、泐、山斋、拉基、布标10个民族,老挝的佬、普泰、泐、润、央、赛克6个民族,泰国的泰族、佬族,缅甸的掸族,印度的阿洪人的渊源与迁徙,解开了困扰国际学术界100多年的一道难题[7]。[JP]

3.2 机构学术影响力分析

根据样本文献的统计结果,发文量排名前十位的机构,在论文被引总频次排名中仍位列前十位,但是名次不同。表4对这十家机构的发文量、论文被引总频次、论文篇均被引频次进行了统计,其中来自广西的机构有6所,共计发文187篇,占这10所机构总发文量的68.8[WTB2]%[WTBZ]、占样本文献总量的25.9[WTB2]%[WTBZ],论文被引次数约占10所机构总被引次数的63.4[WTB2]%[WTBZ]。数据表明,来自广西的相关机构在骆越文化领域的研究较活跃,学术产出量较高,在该领域有着较大的学术影响力,是该研究领域的主力军。

从表4统计的论文被引用的相关数据看,论文被引总频次前三位分别是广西民族大学、广西民族问题研究中心和中央民族大学。但是在论文篇均被引频次的统计中,只有中央民族大学仍然位列前三,论文篇均被引次数达4.71次,排名第二,可见中央民族大学在该研究领域的领头羊地位;而广西师范大学、云南大学的发文量排名虽然只排在第七、第八位,但论文篇均被引频次却分别高达5.57次和4.36次,在该项统计指标中分别排在第一位和第三位,可见这两所大学发文量虽然不多,但是质量却很高。

注:按照第一作者所在机构统计,发文数量相同的情况下排名不分先后。

4 文献主题分析

通过对样本文献进行主题析出,得到五个主题,然后再根据研究视角将相应主题内的论文细分为若干子议题,具体分类及文献分布情况见表5。

4.1 文化研究分析

民族传统文化是一个民族共同的精神记忆和本民族发展的重要根基。骆越先民在历史延续的过程中创造并积淀了极具特色的物质文化和非物质文化,这些传统文化凝聚着骆越文化的精华,传承着骆越先民生活的智慧。随着社会现代化、城市化进程的加快,骆越传统文化赖以生存的环境日益遭到侵蚀,文化传承的空间也越来越狭窄。因此,在了解骆越文化形态及其生存状况的基础上,处理好保护、传承与可持续发展的关系,是当前学术界研究的重大课题。这一研究趋势在表5的统计中也得到了体现:文化形态研究这一主题的发文量为262篇,占样本文献的36.2[WTB2]%[WTBZ],其中有23篇文章得到各级基金项目的资助,发文量与获得研究资助的论文数量在五个研究主题中均位列第一;文化遗产研究以116篇的发文量位列第三。

4.2 历史源流分析

从主题的文献分布情况看,历史源流与相关关系研究文献数量占样本文献的31.4[WTB2]%[WTBZ],12篇论文获得研究资助,两项统计指标在五个主题中排名第二。但是从子议题的文献分布情况看,历史源流研究这一子议题的文献分布占全部样本文献的16.2[WTB2]%[WTBZ],且论文的年代分布比较均衡,可见该议题从始至今都获得了学者的高度关注。对于历史源流与相关关系的研究焦点,主要集中在以下两个方面。

4.2.1 壮族是广西土生土长的民族,是古代西瓯、骆越的主要传承者。早在2000 多年前的周代, 壮族的祖先就以瓯邓、桂国、损子、产里、九菌等名载于古籍。秦汉以至隋唐, 复以西瓯、骆越、乌浒、俚、僚等名见称[1]69,“其演化轨迹为:骆越→乌浒→俚→僚→撞→俍→僮→壮”[4]37 。

4.2.2 骆越族属的争议。部分学者主张骆越属于濮僚系统民族,而更多的学者主张骆越属于百越的一支,这也是当前学术界较为公认的观点。尽管有争议,但争议双方的共同点是显而易见的,即都认为骆越是岭南地区的土著民族;骆越国以壮族为主,同时也包括黎族、毛南族、侗族、水族、布依族等民族;骆越先民在向东南亚不断迁徙过程中,虽然“在不同的地域和国度里形成不同的民族, 却始终保持着其族属文化渊源上的诸多共同的特征”[8]。

5 结 论

通过对样本文献进行统计分析,厘清了该领域研究发展的脉络,揭示了作者的分布规律,并从发文量、被引频次、篇均被引频次三个指标评价了该领域学者、机构的学术影响力,重点分析了两大研究主题,得出如下结论:

5.1 骆越文化研究趋热,论文数量逐年攀升

相关领域的研究学者越来越意识到由跨界民族问题衍生的跨界文化安全问题,积极、主动利用文化资源优势占领区域性国际文化制高点,维护国家文化安全的文化自觉意识不断增强。

5.2 研究内容不断深入

从最初的文化现象分析到深层次、多维度的文化意蕴解读,从文化理论层面的研究转向文化制度层与行为层的研究,从区域性的文化现象研究转向文化重构过程中的群体意识与族群认同研究,并在传统的民族学、考古学、人类学、地理学、社会学等研究手段上,引入了营销学、传播学、生态学等研究方法,研究手段更趋多样化。

5.3 骆越文化研究的权威学者和机构主要集中在广西

这固然与骆越文化的中心在广西,广西的骆越文化传承特征明显、文化富集多样密切相关。同时也应看到,广西有着优良的民族文化研究传统,本土学者对振兴广西经济和民族文化事业的强烈自觉意识,并为此全力以赴地进行社会实践和科学研究的极大热情,使广西在骆越文化研究领域成果丰硕。

5.4 骆越文化研究支持力度薄弱,仅有8[WTB2]%[WTBZ]的文献得到科研基金的资助

骆越文化的研究是中国国家利益的问题,是国家层面上的问题,也与广西的利益关系密切,十分紧迫[4]41,仍需各级政府、各类科研基金更大程度的支持。

[参考文献]

[1] 张元稳.壮族沿革史考[J].晋中学院学报,2007(5).

[2] 黎伟盛. 壮族的历史与文化[J].传承,2007(4):22—23.

[3] 谢崇安.关于骆越族的考辨[J].广西民族师范学院学报,2011(2):6—11.

[4] 梁庭望.古骆越方国考证[J].百色学院学报,2014(3).

[5] 中国社会科学报:梁庭望专访[EB/OL].[2015-03-15]. http://www.luoyue.org/show.aspx?tid=7d33b80b-49874095-b9cd-04e6aaa2c920.

[6] 林惠祥. 南洋马来族与华南古民族的关系[J].厦门大学学报(社会科学版),1958(1):189—220.

[7] 范宏贵.同根生的民族[M].北京:民族出版社,2007.

[8] 潘其旭.壮族与东南亚泰、老、掸族系历史文化的比较研究[J].社会科学家,1991(4):55—60.