清末诉讼法改革争议之探讨——以《诉讼法驳议部居》为考察中心

2016-02-26洪佳期

洪佳期

(华东政法大学 法律学院, 上海 201620)

清末诉讼法改革争议之探讨——以《诉讼法驳议部居》为考察中心

洪佳期

(华东政法大学 法律学院, 上海 201620)

摘要:清政府在内忧外患之下谕令变法修律,1906年完成《大清刑事民事诉讼法草案》,朝廷谕令地方封疆大吏进行讨论,其后一年多时间内各省督抚将军纷纷上奏阐明,疑其窒碍。时人赵彬将此意见编纂成《诉讼法驳议部居》,逐条罗列律文,其后附上官员的相关驳议意见。草案条文263条,驳议条文达到85条,理由各异,亦不尽然是“墨守成规”,毕竟法律的移植如同“南橘北枳”,要考虑所移植的本土之质,立法相对容易,但其实施成效并非一纸所能完成。

关键词:晚清;西法东渐;诉讼法草案;《诉讼法驳议部居》

清政府在内忧外患之下谕令变法修律,历经仅十年时间,致使传统法律体系发生解体,从体例、术语、内容到理念、精神都发生了深刻的变化。清末立法中对程序立法有足够重视,从审判机构的改革、法律人才的培养、司法人员的考选等方面入手,此外,从法律规范层面完善诉讼法的建设,把民刑诉讼法从刑法典中分离出来,继而又把民事诉讼法从民刑诉讼法中分离出来。但在修订诉讼法伊始,质疑、争论纷至沓来,改革之艰有目共睹。1906年完成《大清刑事民事诉讼法草案》,朝廷谕令地方封疆大吏进行讨论,其后一年多时间内各省督抚将军纷纷上奏阐明,疑其窒碍,一时舆论沸沸,时人赵彬将此意见编纂成册《诉讼法驳议部居》,在逐条罗列律文之后附上官员的相关意见。本文拟以此为文本,结合当时奏议、资料等,对这一历史事件尽量还原、分析和探讨,以期对西方诉讼观念进入近代中国的路径、冲突、应对及结果等有一个较为清晰的了解,从而能对清末法律变革及其成效这一宏大叙事的考察提供某种视角。

一、朝廷奏议诉讼法的制定与尝试

在清廷颁布修律谕令之前,西方法律观念的传播及法律制度的引入是其关键,诉讼法观念及其制度的“西法东渐”概莫能外。①对于西方诉讼法观念如何在近代中国传播并生根发芽,可参见拙文《西方诉讼观念在近代中国(1840—1911年)的传播路径初探》,收入《中国边疆法律治理的历史经验》(中国法律史年会2014年学术年会论文集),法律出版社,2014年。随着危机日深,朝堂上一些较为清醒的官员纷纷上奏要求变法,开始借鉴和改革之路。1898年2月10日伍廷芳上书《奏请变通成法折》,提出变法主张。1901年4、5月间张之洞与刘坤一联合上奏“江楚会奏变法三折”,奏响变法序曲。1902年内外交困的清政府颁布变法诏令,自上而下进行法律改革。

首次向朝廷提出改革民刑诉讼的是御史刘彭年在1905年的《禁止刑讯有无窒碍再加详慎折》。在奏折中,刘彭年认为刑讯为东西各国窃笑,但东西各国裁判所原本民事刑事分设,外国人不用刑讯,是其有裁判诉讼各法,凡是犯人未获之前,有警察包探侦查案情,犯人到案以后,则有辩护人、陪审员以听之,自预审至公判,则旁证于众人,不取供于犯人,而证据确凿,罪名立定。但当时中国却不具备这样的条件,民事刑事不分,听讼之法未备,若是骤然禁止刑讯,可能会导致衙门案件积压,有碍于矜恤庶狱之法。因此刘彭年认为问刑之法不能一概而视,应酌核情节以示区分,所有户婚、田产、钱债等不准刑讯,至于人命、贼盗及情节较重之案则不免除刑讯,要禁止刑讯则应以裁判诉讼法完备为前提。最后,刘彭年得出的结论是外国不用刑讯在于有裁判诉讼各法,而我国禁止刑讯,亦须等到裁判诉讼各法俱备后方可实行。[1](P.5357)

沈家本、伍廷芳等联名上奏予以驳斥,除了认为刑讯的废止乃收回领事裁判权这一修律宗旨所决定,刑讯的废止与法律是否完备无关,而且西方各国无论法律是否完备,无论刑事民事大小案件,均不用刑讯。他们对于刘御史“编纂诉讼法典”的奏议表示赞同,但认为这要等刑律编纂以后才可进行,考虑当时亟需诉讼律,则拟编辑简明诉讼章程。因刘彭年的奏折,是否先修订诉讼法被提上议程,而沈家本虽不尽赞同刘彭年之议,但仍首选制订诉讼法,亦是出于多方面的考量。对传统法律的缺陷洞若观火,欲改变旧律,“尤以刑法为切要,而欲变刑法,须先从程序入手”,“查诸律中,以刑事诉讼尤为切要,西人有言曰:‘刑律不善,不足以害良民;刑事诉讼律不备,即良民亦罹其害。’盖刑律为体,而刑诉为用,二者相为维系,固不容偏废也。”[2](P.469)这是清末以沈家本为代表的法律人士的法律理性使然。而领事裁判权的存在,收回治外法权成为重要考量因素,至少是朝廷内外一致的缘由所在,清廷需要重新建立一套与“各国律例”完全一致的法律体系和诉讼审判制度,特别是需要消除西方列强侵夺我国法权每每以民刑不分和审判制度不良的借口。而且,中国传统法律并无独立的诉讼法典,不涉及实体利益,可以减少修律的阻力。基于以上诸多因素的考虑,晚清法律改革以诉讼法的制订为切入点。

为了立法上有参考,在修订法律馆组织人员大量翻译西方国家的诉讼法典和著作的同时,光绪三十一年(1905年)九月,沈家本、伍廷芳专折奏请派员赴日考察。在这个奏折中,沈家本他们特别提到考察的必要性,尤其是诉讼审判之法,“必亲赴其法衙狱舍,细心考察,方能究其底蕴”,将来新律完成,亦能实际操作。之后确定董康、王守恂、麦秩严为赴日考察人员。任务之一即是分赴各裁判所,研究鞫审事宜,按日报告,以备采择。但因王守恂调任巡警部大臣而延迟至光绪三十二年(1906)四月方成行。沈家本已率领修订法律馆人员起草诉讼法草案,经过近一年的时间,在赴日考察之前,光绪三十二年三月十二日(1906年4月5日),修订法律馆已编纂完成《大清刑事民事诉讼法草案》*认为《刑事民事诉讼法草案》由伍廷芳主笔或在其主导之下制定,汲取英美诉讼法制的影响而非仿效德日法制的产物,参见何志辉《外来法与近代中国诉讼法制转型》,中国法制出版社,2013年,第108—109页。,并阐述编纂诉讼法的理由。光绪三十二年四月初二日(1906年4月25日)修律大臣沈家本、伍廷芳上奏《进呈诉讼法拟请先行试办折》,对草案进行解释与说明,奏请光绪帝先颁试行。光绪帝接到奏折后认为兹事体大,为审慎起见,没有即刻批准颁行,草案与要求地方军政大员复议的谕旨一并发至各省将军、督抚和都统等地方大员,*“上谕:法律大臣沈家本、伍廷芳等奏,刑事民事诉讼各法拟请先行试办一折,法律关系重要,该大臣所纂各条,究竟于现在民情风俗能否通行,著该将军、督抚、都统等,体察情形,悉心研究,其中有无扞格之处,即行缕析条分,据实具奏。钦此。”令地方军政大员就草案进行讨论。此后的一年多时间里,封疆大吏们陆续就本草案上折复奏,阐述自己的观点与意见。以地方将军、督抚和都统等大员组成的保守派与沈家本、伍廷芳为代表的改革派之间关于本草案的争议主要集中在刑讯、逮捕、刑事裁判、判案后查封产物、律师、陪审等六个方面。

对此草案,封疆大吏的陆续上折复奏,阐明观点,结果“各督抚多疑其窒碍,遂寝”(《清史稿·刑法志一》)。此后直至宣统二年(1911年)清廷才完成《刑事诉讼律草案》和《民事诉讼律草案》的制定,但未及审议颁行。诉讼法的颁行在清末来说皆可谓“出师未捷身先死”。然而尽管如此,围绕这部《大清刑事民事诉讼法》草案发生的争执和讨论,在近代中国诉讼法转型的大背景下,仍具有其研究的价值,即使关注其中细节,仍有问题值得去探究,如以沈家本、伍廷芳为首的修律大臣何以选择诉讼法为修律之先,而且还在赴日考察大臣未成行之前即已完成草案的编订;双方对草案的争议背后是否存在利益之争?亦或纯粹法典内容之争?根据资料显示,表示反对的省份有:热河都统、广西巡抚、直隶总督、山西巡抚、杭州将军、闽浙总督、新疆巡抚、浙江巡抚、湖南巡抚、湖广总督等。以地域分布来看,甚广;以发表意见多少来看,以湖广总督张之洞意见为最多,次之为陕甘总督升允,前者对其中的52条,后者对其中的35条提出自己的看法,浙江巡抚张曾敭则对其中的10条提出不同意见。[3]下文即以草案结构与《诉讼法驳议部居》汇编之意见为考察,对督抚、将军等对诉讼法条文的不同意见进行分析、对比和探讨。

二、诉讼法草案的驳议——以《诉讼法驳议部居》为考察文本

《大清刑事民事诉讼法》草案*草案条文可参见怀效锋主编《清末法制变革史料》(上卷,宪法行政法诉讼法编),李俊等点校,中国政法大学出版社,2009年,第436—454页。的结构如下,

第一章总纲(第一条至第二十条),下分四节:

第一节刑事、民事之别(第一条至第三条)

第二节诉讼时限(第四条至第七条)

第三节公堂(第八条至第十五条)

第四节各类惩罚(第十六条至第二十条)

第二章刑事规则(第二十一条至第八十八条),下分七节:

第一节捕逮(第二十一条至第二十八条)

第二节拘票、搜查票及传票(第二十九条至第三十七条)

第三节关提(第三十八条至第四十三条)

第四节拘留及取保(第四十四条至第四十九条)

第五节审讯(第五十条至第七十二条)

第六节裁判(第七十三条至第七十九条)

第七节执行各刑与开释(第八十条至第八十八条)

第三章民事规则(第八十九条至第一百九十八条),下分十一节:

第一节传票(第八十九条至第九十四条)

第三节讼件之值逾五百元者(第一百零一条至第一百零九条)

第四节审讯(第一百一十条至第一百二十条)

第五节拘提图匿被告(第一百二十一条至第一百二十七条)

第六节判案后查封产物(第一百二十八条至第一百三十七条)

第七节判案后监禁被告(第一百三十八条至第一百四十六条)

第八节查封后在逃被告产物(第一百四十七条至第一百六十一条)

第九节减成偿债及破产物(第一百六十二条至第一百八十四条)

(1)化学成分和力学性能 UNS N08367材料是通过氩氧脱碳法(AOD)或真空脱碳炉(VOD)精练技术对杂质元素进行了严格的净化处理,从而提高了材料的耐蚀性能。其化学成分和力学性能如表1、表2所示。

第十节和解(第一百八十五条至第一百九十一条)

第十一节各票及讼费附讼费表(第一百九十二条至第一百九十八条)

第四章刑事民事通用规则(第一百九十九条至第二百五十条),下分四节:

第一节律师(第一百九十九条至第二百零七条)

第二节陪审员(第二百零八条至第二百三十四条)

第三节证人(第二百三十五条至第二百四十三条)

第四节上控(第二百四十四条至第二百五十条)

第五章中外交涉案件(第二百五十一条至第二百六十条),不分节,共十个条文。

第六章附颁行例(第一条至第三条)。

以上可见,《大清刑事民事诉讼法》草案是将刑事诉讼与民事诉讼置于一个法律文本,继第一章“总纲”之后,设两章“刑事规则”与“民事规则”,再设“刑事民事通用规则”。最后再附两章“中外交涉案件”与“附颁行例”。

第一章“总纲”首先明确“刑事民事之分”,定义刑事案件和民事案件,规定公堂规则,以及各类惩罚。与传统法律相比,最大不同莫过于允许原被告和诉讼当事人“站立陈述,不得逼令跪供”(第十四条),而且不允许用“杖责、掌责及他项刑具或语言威吓”(第十七条)。

第二章“刑事规则”共68条,是按照刑事诉讼阶段将其内容分为捕逮、拘票、搜查票及传票、关提、拘留及取保、审讯、裁判、执行各刑及开释等7节。第一节“捕逮”,8个条文,第二十一条至第二十四条以及第二十六条规定逮捕的特殊情况,即逮捕不使用拘票的情况。这几个条款是仿照西方国家逮捕现行犯之规则。第二十七条规定:“除以上所载各条外,非奉有适当公堂签发之拘票,概不准径入房院,或在道路擅行捕拿。”第二节“拘票、搜查票及传票”主要规定了拘票、搜查票和传票的适用范围和适用方式。第三节“关提”的内容主要是关提的条件、程序以及被关提人的程序性权利和权利救济。第四节“拘留和取保”,规定行使拘留权的主体和拘留期限,不适用拘留的情况以及拘留的处所。以上四节内容,其核心是除紧急情况对现行犯采取措施外,必须按照规定办理审查手续,申领拘票、搜查票或传票后才能进行。显而易见,该草案引入西方国家普遍实行的司法审查原则或令状主义,即对被告人、犯罪嫌疑人采取强制搜查或限制人身自由措施必须事先经过司法审查,而后才能实施。第五节“审讯”规定了承审官须遵照的审讯规则。第六节“裁判”规定裁判官在裁判前应细心研究7项事,即“两造各证人之名誉若何,所供是否可信;两造所呈之证据;每造前后各供,有无自相牴牾之处;权衡两造供词之重轻;权衡两造情节之虚实;所呈证据是否足定被告之罪;证据已足,是否为法律所准”。第七十四条、七十五条、七十六条内容,不仅确立刑事案件的证明标准是排除合理怀疑,同时还规定罪刑法定原则。第七节“执行各刑及开释”,详细规定各种刑罚的执行办法以及与开释相关的条款,其中第八十六条做出了“疑罪从无”的原则性规定,“凡证据难凭,或律无正条,或原告所控各节间有疑窦者,应即将被告取保释放,令其日后自行检束”。第八十七条“凡本刑期满,或遇赦,或被告经公堂判为无罪者,日后不得再因本案拘传审讯”的规定,则可视为“一事不再罚”的原则。显然,该章“刑事规则”沿袭了英美法系的刑诉原则。

第三章“民事规则”共110条,分11节。第一节“传票”主要规定传票的适用范围和使用方法。第二、三节规定了“讼件之值未逾五百元”和“讼件之值逾五百元”案件所各自适用的审前程序。第四节“审讯”,规定了民事审讯的程序规则,如第一百十一条规定“凡审讯,原告、被告及各证人均不得拘留”。第五节“拘提图匿被告”,规定拘提被告的条件、法律后果以及拘提不当时被告的救济方式。第六节“判案后查封产物”规定查封产物的条件、范围,违例查封或查封不当的救济手段以及查封产物的拍卖。第七节“判案后监禁被告”,包括监禁的条件、期限、释放条件等内容,同时规定了对被监禁人的保护条款。第八节“查封在逃被告产物”,分别规定了原告请求查封被告产物之条件、公堂之权限、查封之法律后果。第九节“减成偿债及破产物”,规定了减成偿债的条件、程序及法律后果,破产的条件、处理程序及法律后果,破产中各种违法行为的处罚。第一百八十四条为兜底条款,规定:“凡破产事宜,如本节有未赅载者,仍依商事破产律办理。”第十节“和解”,主要内容有和解的条件、处理方式以及法律后果。第十一节“各票及讼费(附讼费表)”,规定各项单票的事宜及诉讼费,规定“讼费表须悬于公堂墙壁或门外,务使众人易见”,“除表内载明各费外,概不准另索他费,另不准额外浮收,违则从严惩处”,以防止公堂乱收诉讼费。

第四章“刑事民事通用规则”共52条,分4节,第一节“律师”,主要规定律师的权利、职业资格、职责以及处罚等。第二节“陪审员”,引入英美法系的小陪审团制度。规定设立陪审制度的意义和陪审员的责任,“凡陪审员,有助公堂秉公行法,于刑事使无屈抑,于民事使审判公直之责任”。还规定陪审的范围,陪审员的选任、任职资格、权利和义务、回避、陪审评议、决定规则以及陪审员的纪律等。第三节“证人”,规定证人的作证义务和责任、证人的限制条件。对传统的“命夫命妇不躬坐狱讼”进行修正,第二百四十二条规定:“凡职官、命妇,均可由公堂知会到堂供证,但公堂须另置座位,以礼相待。若系三品以上大员为证人者,即由公堂遣员就询。”第二百四十三条规定:“凡证人供证,须以目睹或自知之实情,不得以传闻无稽之词,妄行陈述。”第四节“上控”,包括上诉的条件及所要履行的手续,上控期间双方当事人的权利和义务。第二百五十条规定:“高等公堂复审后,平反或更改原判者,原审公堂之承审官,除查有贪贿、曲庇或溺职等弊确据,照例惩治外,余俱不得申饬议处。”借鉴英美法系的有关法官责任规定,摒弃传统律典的不合理规定。在这四节中主要是对前三节的意见居多。

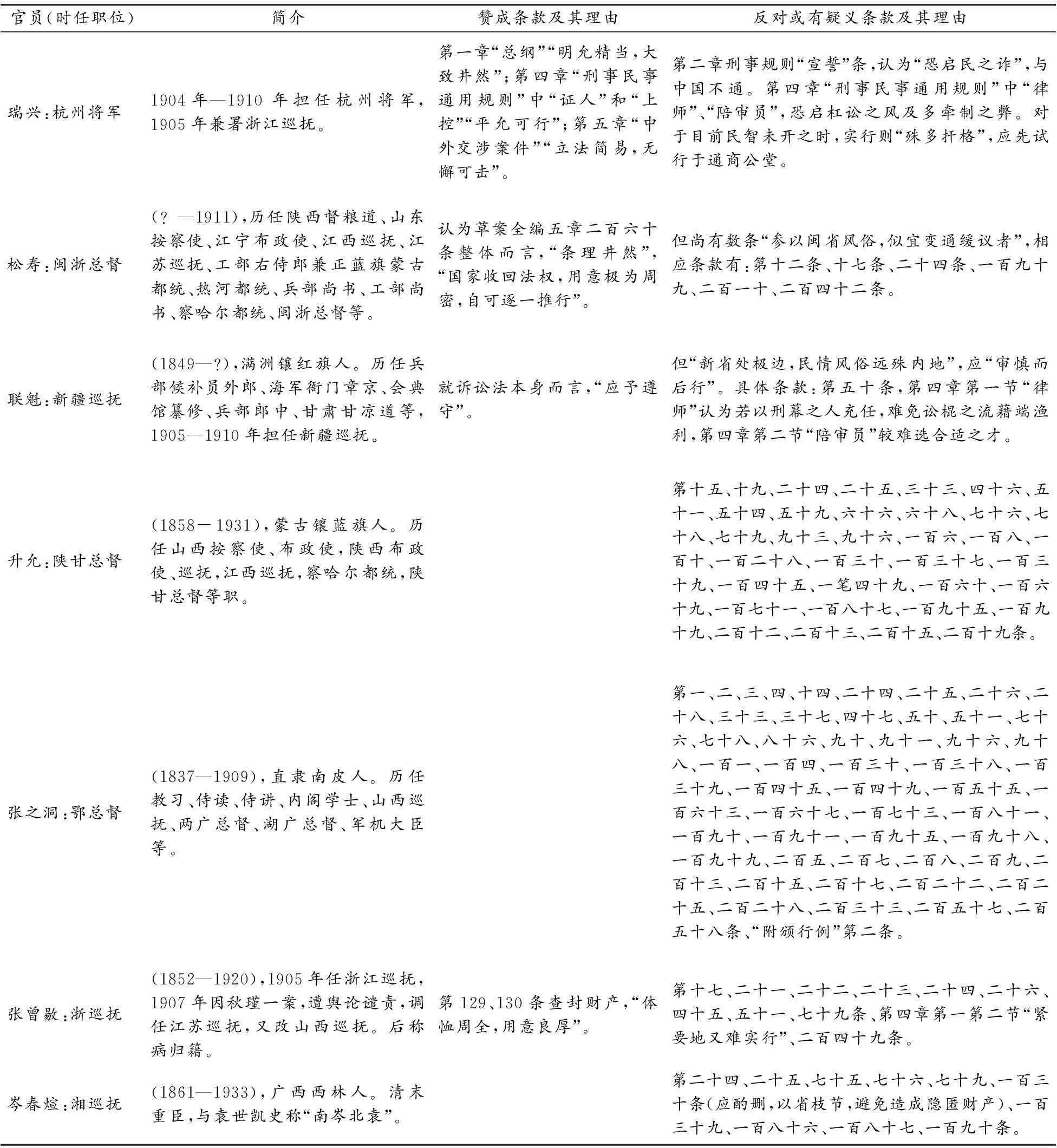

《诉讼法驳议部居》的编纂结构则是根据上述诉讼法草案的篇章结构,逐一罗列法律条款,附上相关人物对该内容的意见。不仅能一目了然,而且可以比较不同官员对同一条款的各自意见。以下就《诉讼法驳议部居》所记录的官员对诉讼法条文的意见做一简表,然后进行相关分析。

官员(时任职位)简介赞成条款及其理由反对或有疑义条款及其理由瑞兴:杭州将军1904年—1910年担任杭州将军,1905年兼署浙江巡抚。第一章“总纲”“明允精当,大致井然”;第四章“刑事民事通用规则”中“证人”和“上控”“平允可行”;第五章“中外交涉案件”“立法简易,无懈可击”。第二章刑事规则“宣誓”条,认为“恐启民之诈”,与中国不通。第四章“刑事民事通用规则”中“律师”、“陪审员”,恐启杠讼之风及多牵制之弊。对于目前民智未开之时,实行则“殊多扞格”,应先试行于通商公堂。松寿:闽浙总督(?—1911),历任陕西督粮道、山东按察使、江宁布政使、江西巡抚、江苏巡抚、工部右侍郎兼正蓝旗蒙古都统、热河都统、兵部尚书、工部尚书、察哈尔都统、闽浙总督等。认为草案全编五章二百六十条整体而言,“条理井然”,“国家收回法权,用意极为周密,自可逐一推行”。但尚有数条“参以闽省风俗,似宜变通缓议者”,相应条款有:第十二条、十七条、二十四条、一百九十九、二百一十、二百四十二条。联魁:新疆巡抚(1849—?),满洲镶红旗人。历任兵部候补员外郎、海军衙门章京、会典馆纂修、兵部郎中、甘肃甘凉道等,1905—1910年担任新疆巡抚。就诉讼法本身而言,“应予遵守”。但“新省处极边,民情风俗远殊内地”,应“审慎而后行”。具体条款:第五十条,第四章第一节“律师”认为若以刑幕之人充任,难免讼棍之流藉端渔利,第四章第二节“陪审员”较难选合适之才。升允:陕甘总督(1858-1931),蒙古镶蓝旗人。历任山西按察使、布政使,陕西布政使、巡抚,江西巡抚,察哈尔都统,陕甘总督等职。第十五、十九、二十四、二十五、三十三、四十六、五十一、五十四、五十九、六十六、六十八、七十六、七十八、七十九、九十三、九十六、一百六、一百八、一百十、一百二十八、一百三十、一百三十七、一百三十九、一百四十五、一笔四十九、一百六十、一百六十九、一百七十一、一百八十七、一百九十五、一百九十九、二百十二、二百十三、二百十五、二百十九条。张之洞:鄂总督(1837—1909),直隶南皮人。历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、军机大臣等。第一、二、三、四、十四、二十四、二十五、二十六、二十八、三十三、三十七、四十七、五十、五十一、七十六、七十八、八十六、九十、九十一、九十六、九十八、一百一、一百四、一百三十、一百三十八、一百三十九、一百四十五、一百四十九、一百五十五、一百六十三、一百六十七、一百七十三、一百八十一、一百九十、一百九十一、一百九十五、一百九十八、一百九十九、二百五、二百七、二百八、二百九、二百十三、二百十五、二百十七、二百二十二、二百二十五、二百二十八、二百三十三、二百五十七、二百五十八条、“附颁行例”第二条。张曾敭:浙巡抚(1852—1920),1905年任浙江巡抚,1907年因秋瑾一案,遭舆论谴责,调任江苏巡抚,又改山西巡抚。后称病归籍。第129、130条查封财产,“体恤周全,用意良厚”。第十七、二十一、二十二、二十三、二十四、二十六、四十五、五十一、七十九条、第四章第一第二节“紧要地又难实行”、二百四十九条。岑春煊:湘巡抚(1861—1933),广西西林人。清末重臣,与袁世凯史称“南岑北袁”。第二十四、二十五、七十五、七十六、七十九、一百三十条(应酌删,以省枝节,避免造成隐匿财产)、一百三十九、一百八十六、一百八十七、一百九十条。

从《诉讼法驳议部居》所辑的督抚将军等大臣意见来看,草案共263条,对其中85条提出或应删除或应暂缓实行或修改的意见,占32%,而其中有5人对第二十四条,3人对第二十五、五十一、七十六、七十九、一百三十、一百九十九等6条,2人对第十七、二十六、五十、七十八、九十六、一百三十九、一百四十五、一百四十九、一百八十七、一百九十、一百九十五、二百十三、二百四十五等13条,共同表示其不赞成意见,当然,理由并不尽相同。无论从其不赞成意见的比例还是内容上看,这些督抚并非一概反对诉讼法草案,其实大多是无意见的,而且对其篇章体例,杭州将军瑞兴评价总纲“明允精当,大致井然”,闽浙总督松寿评价诉讼法草案全编五章二百六十条是“条理井然”,“国家收回法权,用意极为周密,自可逐一推行”,只是“其中尚有数条参以闽省风俗,似宜变通缓议者”。[3](P.1)因篇幅所限,仅就其上述涉及较多的某些条款及督抚所提意见,予以剖析。

以争议的具体内容来看,主要集中于刑讯(第十六、十七条)、逮捕(第二十四、二十五条)、审讯(第五十、五十一、五十四、五十九、六十六条)、刑事裁判执行(第七十六、七十八、七十九条)、判案后查封产物(第一百二十八、一百三十、一百三十七条)、律师(第一百九十九、二百五、二百七条)、陪审(第二百十、二百十二、二百十三、二百十七条)等方面。理由各异,有的认为草案与中法本原有乖违,与国情不合,致使“坏名教之防,启男女平等之风,悖圣贤修齐之教”,引起内乱。有的仅就条文是否切实可行予以讨论,大多是结合自己所任职当地情况条分缕析或提出建议。如新疆巡抚联魁对“总则”提出自己看法,认为“新省地处极边,民情风俗远殊内地”,建议对于“命盗案暂行变通办理”,应“审慎而后行”。当然,即使是同一条款,官员的意见也会大相径庭,如第一百二十九、一百三十条的“查封产物”,浙江巡抚张曾敭认为该条文“体恤周全,用意良厚”,但在岑春煊、张之洞、升允看来,应予删除,甚至因“中西习俗不同”,国家法令原以“厚风俗正人心”,“此法万不可行也”。[3](P.1)

以官员共同提出意见最多的条款来论,当属第二章第一节“捕逮”的第二十四条:“如有殷实之人指控道路之人犯罪,巡捕不持拘票即将被指之人捕送公堂审讯。”这一条款,除了联魁和瑞兴没有发表意见外,其余五位官员皆表示其反对意见。闽浙总督松寿认为中国情形与外洋不同,“闽省下游往往有大乡欺小乡,强房凌小房之事”,尤其书吏的欺凌乡民,“此法以出,恐益肆其欺凌,一经指控即行捕送公堂,迨至纰出实情,原得释放而被控之人已不堪其扰累矣”。[3](P.9)陕甘总督升允认为“甘省绅士最好交结官长,借此武断乡曲欺压平民,其在不肖,州县奉之如神明,视之如益友而稍有识断者,尚能节制裁抑,不使大权旁落。今若准殷实之人指控道路之人,不持拘票即捕送审讯,恐劣衿挟一己之私,妄控诬奸蔓讼不休,即至事后剖白其冤,而无辜之被害已不堪间矣”。浙江巡抚张曾敭也以“浙省民情好讼,诬告甚多”,台衢温等府民风“尤为强悍”,而且“现时巡警人民其程度尚未能及东西各国”,新法的施行无法成效,反而对民造成伤害。湘巡抚岑春煊和鄂总督张之洞对本条及第二十五条(“如在道路犯违警罪,或情节较轻之罪,且犯罪者似系殷实之人,即不得将该犯捕拿。只须问明姓名、住址、事业,请公堂发票,传令听审”)皆提出反对意见,认为外表难以看出殷实之人,容易以伪乱真,而且巡捕程度优劣不可概论,又不似“外国法令周密,警察灵通”,从而致滋流弊,即使富户亦未必尽属良善,“为富不仁之徒”也可能“挟诬陷之举鱼肉乡愚”。这里,已可看出两个经常会被提起的理由,一是当地习俗或民风之彪悍或地处僻陋之隅,难以适用该法;二是现实中国社会无法有如外国法律之周全或制度完备或法务人员素质之高,反而易为劣幕俗绅所控,滋生流弊。这很大程度上是为事实,但问题在于:法律移植的前提是否必须先改善移植之地质或俟条件皆具?还是移植之后再改善其环境或条件以使适应之?改革之初此论似为必然。

除此第二十四、二十五条外,反对意见相对较为集中的主要有第五十一条的“无论刑事民事案件,原告及两造证人,须矢誓后方可作证”及诬告处于罚金,第七十六条的“凡裁判均须遵照定律。若律无正条,不论何项行为,不得判为有罪”,第一百三十条的“凡下列各物,不在查封备抵之列”,以及第一百九十九条的“凡律师,俱准在各公堂为人辩案”。这些条款,与传统中国的法律条文或法律精神是相悖或冲突的。如第五十一条的规定,浙江巡抚张曾敭就认为应分罪之轻重,不能仅以罚金了事,而且“矢誓”乃“法设罗马宗教之习惯”,中国的“矫诬之徒”岂会忌惮“矢誓”。[3](P.17)对于第七十六条,更是在传统的“法制有限,情变无穷”思想、“悉心比附、期无枉纵”的制度之下,难以接受如此“律无正条不得为罪”的条文。[3](PP.21-22)而对于律师制度的设置,主要担心律师的专业素养和品行非一日所养成,却被讼师所奸谋得呈,原被告双方延聘律师,易“启终凶之祸而树公堂之敌”,两造贫富易造成“富者虽曲而必胜”之弊。[3](PP.52-53)同样,第一章第二节第十七条的规定:“凡审讯一切案件,概不准用杖责、掌责及他项刑具或语言威吓或逼令原告被告及各证人,偏袒供证,致令混淆事实”,与传统法律的内容精神皆大相径庭。闽浙总督松寿提出反对:“原以小民无知犯法,当存哀矜折狱之义,上年奏准通行凡笞杖改为罚金,已分饬各属照办,然偏小州县风气未明,每遇断罚之案,有情愿身受笞辱不愿呈缴罚金者,狡黠之徒反诋牧令贪贿,信口污蔑,办理已多棘手。闽省民情强悍,下游一带械斗频仍,强盗会匪不时出没,一经获案,明知身犯重罪,不肯吐认实供,若非稍加刑责,该犯必任意狡展,决狱永无定期,查前奉矜恤狱囚折内,原由除犯罪应死,证据已确而不肯认者,准其刑讯明文。今再察情形,凡提讯重罪人犯,似未可尽废刑章者也。”[3](P.6)

以官员个人发表意见来论,以张之洞与升允的意见为甚,升允对其中的35条发表其不同意见,涉及面较广。而张之洞更是对二百六十余条中“扞格难行”的52条提出了自己的看法,认为所纂的诉讼法章程二百六十条大多采用西法,“与中法本原似有乖违,与中国情形不合”,不仅“坏名教之防,启男女平等之风,悖圣贤修齐之教”等,也“难挽法权转滋狱讼”。张之洞固然认为“编纂法律,有体有用,先体后用”,西方各国是先有刑法、民法,然后有刑事、民事诉讼法,有诉讼之法,尤须确定裁判官的权限分明,而后才能推行诉讼法。但其观点并不仅仅局限于礼教、法权、实体与程序之争,他对草案的具体内容进行条分缕析。如对于刑事诉讼法的概念等提出看法,认为应先分析刑事、民事,将现行律例厘然分开;又如陪审员问题,张之洞并没有一概否定该制度的设置,而是对其中11条,即陪审员的资格、人数、职责、罚则等提出异议,虽说某些意见是因对西方陪审制的不了解所致,但更多是对于陪审制的具体运作与实效提出质疑,如诉讼法章程中的第二百十三条、第二百十五条、第二百二十条、第二百三十条、第二百三十三条等,自有其合理之议*因篇幅和主题所限,对该问题的剖析以及张之洞在近代法律转型中的作用等有待以后另文探讨。。

除《诉讼法驳议部居》所辑的驳议外,还有其他官员发表看法,如袁世凯于光绪三十二年(1906)十月二十五日上奏《遵旨复陈新纂刑事民事诉讼各法折》[4](PP.386-388),将刑事民事诉讼法内有扞格之处罗列10条,有的“原文罅漏,尚待声明”,如第八、七十六条;有的则认为有损承审官威信或无必要明言而建议删除,如第十五、十七条;有的则是概念不明确,如第二十四、二十五条的“殷实之人”的“殷实二字,范围太广”;认为“扞格不行,则法为虚设”,民法未颁,第一百三十条内容实无根据。而对于“陪审”一节则建议删除,原因在于实行陪审制有三弊,建议以检察制度代之。其他督抚也提出自己的不同意见,当时《京华报》报道说:“各督抚之章奏皆系逐条驳诘,无一赞成者。”*“张安帅奏驳诉讼法”,《京华报》第43册,光绪三十三年二月初二。如在《抚部院曹奏题旨议覆刑民诉讼各法折》中,肯定应学习西方之法,但强调国情不同,不可完全舍旧从新,否则难以“一人之昭昭矫众人之昏昏”。《桂抚林奏新纂刑事民事诉讼各法广西尚难遵行折》就其中的13条提出异议,包括第四条、第十七条、第二十五条、第五十一条、第七十六条、第七十八条、第九十一条、第九十六条、第一百三十条、第一百六十二条、第一百八十一条、第一百九十五条、第二百十三条。这些地方将军、督抚和都统等对草案内容发生诸多争议,致使诉讼法草案的命运堪忧。

三、诉讼法草案的后续命运及余论

正因为以张之洞为代表的封疆大吏们纷纷提出反对意见,使得本草案及时颁布试行已成为不可能之事,清廷遂令法部就该草案再行核议。法部迟至光绪三十四年(1908)九月才奏呈《奏议刑事民事诉讼律俟法律草案定议再行妥拟折》,提出了对本草案的处理意见。该折全文如下:

光绪三十三年八月初二日,臣部议复诉讼法拟请旨展限八个月,以便详核妥议一折,奉旨依议钦此。钦遵在案。正复议间,复据湖北奏陈,并将折单咨送前来。除山东一省至今尚未议复,未便久候外,臣等汇阅各省复议,或以为舆情未洽,或以为人才未备,或以为关键多疏,或以为窒碍难行,均系体察各该地方实在情形,确有所见。而升任湖广总督臣张之洞复奏内称,本法过沿西制,与中国礼教似有乖违,且未尽合法理,诚恐法权难挽,狱讼转滋。其中摘驳各条,探原抉弊,最为切中。臣等当即督饬司员更番核议,再四酌商。该法当更始,讨论不厌求详,道贵因时,推行必期尽利。若必观摩欧美,而中外殊尚,难免削足适履之讥,若仍循袭故常,而风会所趋,徒贻胶柱鼓瑟之诮。既经修律大臣按照中外法律酌拟诉讼办法,而中国各省情形不同,即不得不体察时宜,斟酌法理,为预备试行地步,以期本末兼贯。谨就原纂各条,按照各省复议,逐加参考。其中或虽经各省指驳,而事理或可变通试行者;或俗尚不同,骤难仿效,应拟缓办及删除者;或法理本无不合,而诠次繁复,字句未尽详明;或本法应有而原纂未备,节目殊多疏漏。即使由臣等愚见所及,遽为修改,势必拘牵西律,终无当于中国礼教之大防。且法律者,主法也,民刑诉讼者,辅法也。辅法于主法,必附丽而行,然后有所依据。若主法未定指归,辅法终虞枘凿。此次法律草案,既经钦奉谕旨交修律大臣及臣部订议,则诉讼法一事,拟请旨俟草案定议后,仍由修律大臣会同臣部,按照各省复议暨升任湖广督臣复奏各节,折衷订议,再行奏明办理,次第施行。既无凌纵之虞,亦鲜糅杂之弊,庶几尊法权而垂久远矣。得旨。如所议行。①清会议政务处档231号,转引自徐立志著《沈家本等订民刑诉讼法草案考》,载杨一凡总主编《中国法制史考证》(甲编第七卷,《清代法制考》),中国社会科学出版社,2003年,第652页。

光绪三十三年八月初二日,臣部议复诉讼法拟请旨展限八个月,以便详核妥议一折,奉旨依议钦此。钦遵在案。正复议间,复据湖北奏陈,并将折单咨送前来。除山东一省至今尚未议复,未便久候外,臣等汇阅各省复议,或以为舆情未洽,或以为人才未备,或以为关键多疏,或以为窒碍难行,均系体察各该地方实在情形,确有所见。而升任湖广总督臣张之洞复奏内称,本法过沿西制,与中国礼教似有乖违,且未尽合法理,诚恐法权难挽,狱讼转滋。其中摘驳各条,探原抉弊,最为切中。臣等当即督饬司员更番核议,再四酌商。该法当更始,讨论不厌求详,道贵因时,推行必期尽利。若必观摩欧美,而中外殊尚,难免削足适履之讥,若仍循袭故常,而风会所趋,徒贻胶柱鼓瑟之诮。既经修律大臣按照中外法律酌拟诉讼办法,而中国各省情形不同,即不得不体察时宜,斟酌法理,为预备试行地步,以期本末兼贯。谨就原纂各条,按照各省复议,逐加参考。其中或虽经各省指驳,而事理或可变通试行者;或俗尚不同,骤难仿效,应拟缓办及删除者;或法理本无不合,而诠次繁复,字句未尽详明;或本法应有而原纂未备,节目殊多疏漏。即使由臣等愚见所及,遽为修改,势必拘牵西律,终无当于中国礼教之大防。且法律者,主法也,民刑诉讼者,辅法也。辅法于主法,必附丽而行,然后有所依据。若主法未定指归,辅法终虞枘凿。此次法律草案,既经钦奉谕旨交修律大臣及臣部订议,则诉讼法一事,拟请旨俟草案定议后,仍由修律大臣会同臣部,按照各省复议暨升任湖广督臣复奏各节,折衷订议,再行奏明办理,次第施行。既无凌纵之虞,亦鲜糅杂之弊,庶几尊法权而垂久远矣。得旨。如所议行。①

作为一部过渡性的立法,《大清诉讼法草案》是修订法律馆开馆以来起草的第一部近代意义上法律草案,同时也是中国历史上第一部诉讼法典,其具体内容引进西方诉讼理念和诉讼制度,开启了中国诉讼法近现代化之门。但在诉讼法改革肇始发生的争议、草案的出台及地方督抚的驳议、草案的“胎亡”皆反映出中国传统法律在转型过程中的艰难,从另一侧面体现出西方诉讼观念和制度在近代中国的传入和移植所面对的困境。不过,呈现的问题也许不止如此,驳议的意见并非尽然是“墨守成规”,毕竟法律的移植如同“南橘北枳”,要考虑所移植的本土之质,立法相对容易,但其实施成效并非一纸所能完成。如前所述,1905年奏准通行凡是笞杖改为罚金,但州县之民,每遇断罚之案,仍有愿身受笞辱之刑,而无钱付罚金。《塔景亭案牍》第九卷就记载了相关案件的当事人“坚称情愿受笞,求免罚金”。[5](P.240)即便如此,立法改革是第一步,实施艰难,仍然前行。天时地利人和之下的“水到渠成”固然完美,但时代的命运和历史的齿轮自有其道。以近代中国诉讼法发展的全景来看,《大清刑事民事诉讼法》草案的“昙花一现”,徒有“过渡”之结局,但亦是法律近代转型的必然历程,其带来的争议在客观上促进法理的辨明和观念的更新,继而推进新诉讼法的修订与出台。

参考文献:

[1]朱寿朋.光绪朝东华录[G].北京:中华书局,1958.

[2]吴宏耀,郭恒.附录一:沈家本等奏《刑事诉讼律草案》告成装册呈览折[M]//1911年刑事诉讼律(草案)——立法理由、判决例及解释例.北京:中国政法大学出版社,2011.

[3]赵彬.诉讼法驳议部居[G].北京:北新书局,1908.

[4]怀效锋.清末法制变革史料:上卷[G].李俊,等点校.北京:中国政法大学出版社,2009.

[5]许文濬.塔景亭案牍[G].俞江点校.北京:北京大学出版社,2007.

(责任编辑:吴芳)

A Discussion on the Dispute of Litigation Law Reform in the Late Qing

Dynasty——Based on Procedural Law in the Department Refutation”

HONG Jia-qi

(Law School, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

Abstract:In the background and era of domestic trouble and foreign invasion, the Qing government decreed law reform. After completing the “Great Qing Draft Criminal and Civil Procedural Law” in 1906, the court ordered governors in local or border provinces to hold a discussion. More than a year thereafter, provincial governors and generals have submitted their reports, which brought about great obstruction to the government. Zhao Bin codified all of their advice intoProceduralLawintheDepartmentRefutationwith statutes listed one by one, followed by relevant refutation comments. There were 263 draft articles and 85 refutation provisions with different justifications, not all of which were fettered by old conventions. In fact, the transplanting of law, as goes the Chinese saying “oranges change with the environment”, should take the local context into consideration. It is easy to carry out legislation; however, its implementation is destined to be more than a paper of words.

Key words:Late Qing Dynasty; The introduction of western law to China; procedural law draft;ProceduralLawintheDepartmentRefutation

DOI:10.3969/j.issn.1674-2338.2016.01.003

中图分类号:D929

文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2016)01-0016-08

作者简介:洪佳期(1972-),女,安徽歙县人,法学博士,华东政法大学副教授,主要从事明清司法、近代法史研究。

基金项目:国家哲学社会科学研究基金一般项目“法律文明史”(11&2D081)的研究成果。

收稿日期:2015-11-17

主题研讨清末民初中国的学术和思想之五