林毅夫:经济政策应超越凯恩斯主义和供给学派

2016-02-24林毅夫

林毅夫

在我看来,当前中国经济面临的最大挑战是从2010年以来,经济增长速度一直在下滑。这是改革开放以后第一次出现这么长时间的经济增速下滑:从2010年的两位数的10.6%的增长速度,一直下滑到2015年的6.9%,而且继续下滑的压力还挺大。

对症下药才能药到病除,所以对2010年到现在六年的经济增速下滑的原因是什么,必须判断清楚。

国内普遍的看法(国际上也有很多人持这种看法)认为,中国持续这么长时间的经济增速下滑,是中国自身的经济体制、机制、增长方式的问题与2008年国际金融经济危机后采取的4万亿反周期措施的后遗症共同造成的。

那么这种判断是否正确,或者是否完全正确呢?

刚刚召开的中央经济工作会议总的调子是在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧的结构性改革。又该怎么理解这一总的政策取向呢?

外部性、周期性因素造成下滑

我个人的看法是,作为一个发展中、转型中国家,中国肯定有很多体制机制、发展模式的问题需要解决,这点必须承认,勇于面对。2008年的4万亿财政刺激措施,由于应对的是一个突发的危机,在政策推行时肯定也有不少疏忽和可以改进的地方。

但是我认为,从2010年以后的经济增长速度下滑更多是外部性、周期性的原因造成的。

这并不难证明,可以比较在同一时期发展程度相当的国家的总体经济表现。

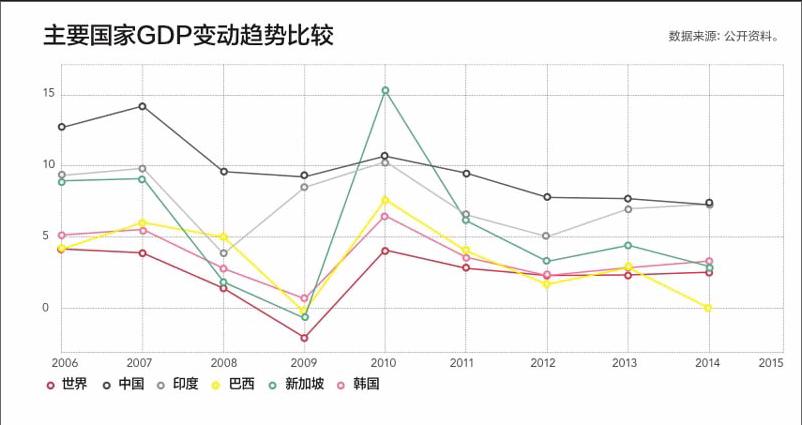

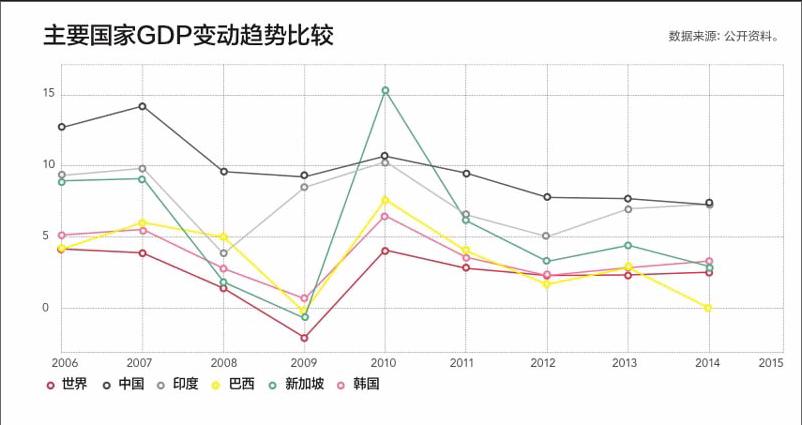

中国2010年的增长速度是10.6%,2014年是7.3%。跟中国同样发展程度的巴西,2010年的增长速度是7.5%,2014年的增长速度只有0.4%,一样是下滑,而且下滑幅度更大。

金砖国家之一、人口超过10亿人的印度,2010年增长速度是10.3%,2014年是7.3%,和中国大致一样,但是印度实际的增长表现更差些。有两个原因:一是2012年印度的增长速度只有5%,中国是7.7%。也就是印度从2010年的10.3%下滑到2012年的5%,下滑更猛,2013年后触底反弹。二是2014年印度改变了经济增长速度的核算方法,让印度当年的增长速度增加了将近两个百分点,若把这两个百分点去掉,印度2014年增长速度达不到6%,所以印度经济增速下滑比中国更猛。

最能证明上述观点的是同一个时期一些高收入、表现一向比较好、出口比重比较大的经济体的表现:韩国2010年的增长速度是6.5%,2014年的增长速度只有3.3%。中国台湾2010年的增长速度是10.8%,2014年的增长速度是3.5%。新加坡2010年的增长速度是15.2%,2014年的增长速度只有2.9%。

照理说,这些经济体的体制、机制、增长模式应该没有太大的问题。但是在同一个时期,这些国家和地区的经济增长速度都跟中国一样下滑,而且下滑幅度比中国还大。

因此,从这些跨国、跨地区的比较来看,不难证明中国从2010年以来增长速度的持续下滑更多是外部性、周期性因素造成的。

供给侧、需求侧同时发力

作为一个发展中、转型中国家,中国的体制机制问题不能回避,在中国经济工作当中,确实要坚定信心,推动各种改革。

但是,当外部性、周期性因素是增长速度下滑的主要原因时,在推动一些必要的体制机制结构性改革的时候,也要有一定的稳增长、反周期措施。

如果没有稳增长、反周期措施,经济增长速度下滑太厉害,可能会造成就业和银行呆坏账急剧增加的问题。如果就业出现问题,可能会影响社会稳定。银行呆坏账急剧增加则可能产生系统性金融问题,影响到整个金融安全。

当这些问题发生时,其实是不利于中国推动应该有的体制性、机制性和结构性改革。因为当危机发生时,政府采取的很多应急措施可能会跟中国所需要的改革不一致。

所以,在当前状况下,中央经济工作会议对2016年经济工作定的总的调子是,在适度扩大总需求的同时,加强供给侧的结构性改革。这句话一定要理解。

在外部性周期性下滑压力巨大的情况下,扩大总需求的稳增长、反周期的措施是必要的,并且在推动结构性改革时,也要把结构性改革的各种措施理一理。

供给侧的结构性改革长期来看对提高增长的质量和可持续性肯定是好的。需要考虑的是在短期推行时,有些措施可能会抑制消费需求或投资需求,因此要有轻重缓急,要审时度势。对那些短期能增加消费需求或投资需求的改革措施,应该优先推行。对那些短期可能抑制消费或是投资需求的改革措施,就需要审时度势。并不是说不应该推行,但是推行的时间点要掌握好。

扩大总需求应以投资为主

在稳增长、适度扩大总需求的措施当中,到底应该以消费为主,还是应该侧重投资,前段时间国内有很多争论。

国内外学界有一种看法,把中国过去的增长方式称为投资拉动的经济增长方式,并认为这种增长方式是不可持续的。也有不少学者把中国当前的经济困难归结为2008年的4万亿财政刺激的后遗症,认为以投资作为反周期的措施是不可行的。这些学者建议中国应该改变以投资拉动经济增长的方式为消费拉动的经济增长方式。

我认为消费很重要,是中国经济发展的目标,但是消费能持续拉动经济增长的前提是,收入必须要不断增加。收入怎样才能不断增加呢?就要劳动生产率水平不断提高。如果为了刺激消费,用国民收入分配的方式或是用减税的方式来增加居民收入,都只是一次性作用,居民收入不能持续增加。

要持续提高收入,必须提高劳动生产率水平,或者降低交易费用。提高劳动生产率水平的前提是技术不断创新,产业不断升级。生产率水平提高后,生产的产品和服务就多了,附加价值也提高了。但是在经济活动中,能够实现多少价值取决于交易费用。生产者到消费者之间的交易费用越高,实现的价值就越少,所以还要减少交易费用。

提高劳动率水平的技术创新、产业升级需要投资,减低交易费用的软硬基础设施的完善也需要投资,所以政府扩张需求的措施当中,应该以投资为主。

当然投资必须是能提高劳动生产率水平,或者能降低交易费用的投资。

中国的政策与西方不同

国内学界、舆论界一般都是拿国外的理论来看中国的政策。比如,大家说过去中国的政策是需求管理,是凯恩斯主义的政策。去年11月10日,中央提出要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧的结构性改革,国内学界、舆论界马上又说,中国抛弃了凯恩斯主义,中国现在拥抱供给学派的政策了。

这两种看法其实都不正确。

凯恩斯主义的措施是“挖个洞、补个洞”或发失业救济的短期提高需求,但长期不增加劳动生产率的措施。供给学派的政策是在1980年代新自由主义盛行时,美国总统里根推行的政策,这个学派主张用普遍降税的方式来提高投资的积极性,反对使用产业政策。

但是,中国过去推行的积极财政政策就是凯恩斯主义的吗?实际上,中国过去以及2008年的4万亿财政刺激投资主要用于改善基础设施,消除增长瓶颈,这种财政政策在短期提高了需求,长期也降低了中国的交易费用,提高中国的生产率、竞争力。

这一点在发达国家可能做不到,因为发达国家基础设施普遍完善,顶多老旧,政府再投资基础设施只能是把现有的基础设施挖开,再补上,这种投资对生产率的提高作用有限。但是中国的基础设施建设,是用于消除增长瓶颈的新建项目,是可以提高生产率水平的。

所以,这不是传统的凯恩斯主义,而是超越凯恩斯主义,把需求和供给的增加结合起来的措施。

2016年的中央经济工作会议提出着力加强供给侧的结构性改革,这是因为中国确实有税收过高的方面要降低,也有过剩产能应该退出,同时中国也有很多短板需要补。这些都是供给侧的改革。

但是中国跟发达国家不一样,发达国家推行供给学派的政策时是反对产业政策的。中国现在推行的是宏观政策要稳,产业政策要准,既要有反周期的稳增长措施,也要有针对个别产业的政策。这跟供给学派的主张完全不一样。

实际上,中国过去的政策既不是凯恩斯主义的政策,现在的政策也不是供给学派的政策。中国应该有自己的理论创新,结合中国的实际状况,分析清楚中国当前经济的实际问题和机会在什么地方,中国的政策该怎么做比较好。

超越凯恩斯主义和供给学派

每一个国家确实都会遭遇到周期性的冲击,在受到冲击的时候应该有反周期的措施。可是发达国家的反周期措施,很难跟促进增长的措施结合在一起,而发展中国家是可以跟促进增长的措施结合在一起的。

发展中国家面临国际冲击,或者是周期性下滑的时候,政府同样应该做些积极的稳增长的措施,比如主要在基础设施。中国的基础设施不是发达国家那样的挖个洞、补个洞,中国是消除增长瓶颈的基础设施投资,所以是需求侧的管理,同时也是供给侧的补短板的措施。

另外,发达国家的产业跟技术都是在全世界最前沿的,自己必须发明新的技术、新的产业,风险大,充满不确定性。而中国是发展中国家,有相当多产业的升级属于补短板的产业。这些产业在发达国家已经有了,政府在因势利导这种短板产业的发展时,中国可以根据短板产业的需要,支持发展相关人力资本、金融、基础设施等等。所能用的信息、政策手段比发达国家多,产业政策有可能也应该能做到精准。不能因为发达国家推行供给学派的政策时,反对产业政策,中国也就不能推产业政策。实际上中央也是说宏观政策要稳,产业政策要准。

发达国家的理论是根据发达国家的发展阶段、产业特性、生产特性提出的,他们的宏观政策、发展政策有他们的特性。但是中国是发展中国家,中国不要用发达国家的理论来套中国当前的问题,或者用来理解中国当前的宏观政策。因为照这样理解,很可能会给中国的政策造成很大的误解和不当的社会压力。

例如,2008年的4万亿,现在有些学者认为这是凯恩斯主义的措施,而发达国家已经抛弃了凯恩斯主义,所以,中国也不应该采用凯恩斯主义的政策。可是中国做的并不是凯恩斯主义的“挖个洞、补个洞”,而是超越凯恩斯主义的消除增长瓶颈的措施。

中国推行供给侧的结构性改革,也不是推行供给学派的政策,而是要在适度增加总需求的前提下进行,并且要应用产业政策,而不是只有减税。

过去4万亿积极财政政策的投资既增加短期的需求,也增加长期的供给;现在供给侧改革的许多措施既增加中国长期的生产力,也需要短期的投资才能实现。

所以,中国不管过去还是现在的宏观政策一直是需求侧和供给侧结合在一起的,既不是发达国家的凯恩斯主义政策,也不是发达国家的供给学派的政策。

实际上,中国理论界的认识是落在中国的政策实践之后的。

去年底,北京大学成立了新结构经济学研究中心,主要目的就是推动中国经济学界的自主理论创新,从发展中国家跟发达国家的要素禀赋的差异为切入点,研究发达国家和发展中国家产业、技术、基础设施和制度结构的差异,以及在经济发展、周期波动时的原因、挑战和机会等,提出中国自己的理论框架,用这种理论框架给中国发展、宏观政策等提供参考。

中国这样一个发展中、转型中国家形成的理论,不仅对中国有价值,对其他发展中国家也有很多的参考借鉴价值。