家庭人情消费的地区分化研究

2016-02-17于铁山

于铁山

摘 要:

以广东家庭动态跟踪调查(CFPS)数据为基础,采用多层线性模型考察家庭人情消费的地区差异,试图了解影响家庭人情消费高低的社会机制。通过选用地区腐败程度作为宏观策略指标,研究结论显示家庭人情消费与家庭经济资本与社会资本具有正相关,地区腐败程度越高,家庭人情消费越多,腐败治理对于家庭人情消费具有抑制作用。

关键词:

家庭人情消费;腐败数量;经济水平;多层次

中图分类号: C913 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2015)06-0041-09

一、研究背景与问题提出

中国是一个人情社会,这是由“差序格局”的社会结构所决定的。[1]26,[2]32首先,传统农业社会的乡土性决定了每个人的交往对象多集中于亲戚、街坊等,形成了“讲人情、拉关系”的文化形态。其次,人情也是由中国社会的“伦理本位”所衍生的[3]70,人情来往在日常生活中随处可见。人情往来不仅有力地塑造着中国的社会结构形态,形成了中国数千年来根深蒂固的人情传统,同时微观个体也难逃人情规则的束缚,这表现在在日常生活中人们或多或少都采用这一行事逻辑。于是一个问题自然就浮出了水面,为什么人情在日常生活中如此普遍?人情受到哪些因素的影响?通过将人情置于家庭与社会的研究框架之中,考察人情在不同家庭与不同地区的表现与特点,成为本研究关注的主要内容。众所周知,人情在中国作为一种强烈的社会运行法则绵亘延长,随着社会现代化的推进,人情遭遇了现代规则意识的抵制,人情在社会交往中是否已经减弱?人情人格的形成是由文化价值、社会结构等因素辐辏而成[4]44,在日常生活中人情表现为一种相互依赖,置身于这种相互依赖的社会空间,中国人是以情境为中心生活方式的。[5]270-296在现代社会,人情兼具情感性与工具性特点,考察人情对于社会行动的链接功能,无疑有助于诠释背后的关键信息。本文使用数据来自北京大学中国社会科学调查中心与中山大学社会科学调查中心合作开展的 “(广东)家庭动态跟踪调查”(CFPS)。

二、研究回顾与研究假设

人情的重要性不言而喻,人情不仅可以促进熟人间感情的巩固,也是与陌生人建立联系的媒介,众多研究已经注意到人情在日常生活中的普遍性现象。[6-8]虽然人情也会出现在其他社会中,但是在华人社会中却表现得最为突出,比如在英语世界中找不到对应“人情”的单词,人情的英文翻译就是“renqing”。 [9]长期以来中国人视人情为社会“潜规则”,讳如莫深,只可意会不可言传。在研究中,研究者多将人情归为社会关系与社会资本范畴,随着研究的深入,人情作为一个专门的研究领域进入学者的视野,人情所散发出来的“脸面观”、权力与面子等概念不断被提出。既然人情在中国社会中如此普遍,那么自然需要界定人情的概念,何为人情?从本质上而言,人情是指人之相处之道,或人与人之关系,人情背后蕴含了文化价值所支持的社会规范。[10] 63-75从具体表现而言,人情法则不仅是一种用来规范社会交易的准则,也是个体在稳定及结构性的社会环境中可以用来争取可用性资源的一种社会机制,人情是指个人和关系网内的其他人应当如何相处的社会规范。黄光国在多处对人情进行了定义,详见文后参考文献[8]和[10]。这个定义指出了人情的功能,即人情有助于群体的稳定互动,而如果拒绝人情就等于是拒绝联盟和共同体[11]124,甚至会引发战争。遵循这一思路,人情研究仍然沿袭着涂尔干的社会事实范式,人情是外在于个人而存在。在中国社会,所谓的人情消费往小了说,是指与亲戚、朋友、同学、同乡、同事等日常交往中的开销与支出,包括婚丧嫁娶、乔迁节日等;往大了说,包括部门、公司的对外交往,可谓五花八门,涵盖了日常生活的方方面面。人情被概括为情感性、工具性与混合型三个方面的特征[8]7,无论人情的形式多少种,都无法逃脱“欠”与“报”的逻辑,在人情“掩护”下,来往双方建立了一种互惠原则。这些研究对于人情的功能与意义进行了很好的阐释,相较于人情的抽象化表达,将人情聚焦于礼物载体是这类研究的经典主题,这无疑将有效地降低研究的不确定性。近年来随着社会结构的剧烈变迁,部分学者也观察到人情所发生的一些变化,特别是长期关注农村社会的华中乡土学派在此着墨较多。[12-14]这些研究试图捕捉人情的结构性变异,部分甚至有颠覆性的效果,无论是对于人情正负功能的强调,还是人情的异化都是基于人情的功能表现,很明显人情研究依然停留个体层面,很难说已经实现了向宏观社会结构的转变。本文主要关注宏观层面的人情消费问题。

本文的研究对象是家庭人情消费。家庭人情消费包括与熟人或与陌生人之间的人情往来。熟人人情往来兼具感情因素与工具性因素,对于陌生人,人情则成为拉近彼此距离的工具,所谓“一回生二回熟”后“熟人好办事”。人情消费在日常生活中的表现形式多样,既包括有形的人情,如物质、礼物与金钱等,也包括无形的人情如互助、社会支持等。在本研究中我们拟选用人情消费数量作为人情指标,即人情消费包括现金与礼物等有形形式。首先,人情消费可以测量,这样便于家庭人情消费的比较;其次,人情消费具有极强的伸缩性[15]69,这意味着人情消费可有可无,可多可少,人情的生产与规模往往视交往的对象亲密性与语境而定,甚至可以游离于合法之外,最典型的就是贿赂。

研究发现,以往的研究多集中于社会心理学、文化与人类学研究。无论是早期的研究,还是近期的发展,在人情研究中我们都很难捕捉到结构的影子,从原因出发也好,从功能解释也罢,人情始终表现如一吗?目前关于人情消费的实证研究很少,这是因为人情比较复杂,非大规模社会调查无法获取这些信息,近年来随着大规模社会调查的兴起极大地丰富了人情研究范畴。人情属于中国传统文化中的重要因子,在现代社会得到了极力的延伸,在社会关系中具有普遍性,但人情对于社会结构的形塑与构造绝非相同,受制于地方发展水平与社会风俗的影响,人情在不同地区的表现也呈现出差别。

本研究基于CFPS广东(2010)数据,考察宏观的社会结构对于家庭人情的影响机制,选择这样的变量指标必须要考虑到人情消费的实现过程。受调查地市数量的限制,我们无法比较广东省21个地市的全部人情消费信息,但是调查的13个地市涵盖了珠江三角洲、粤北与粤东西,且分布较为均匀,所以具有一定的代表性。

改革开放30多年来,中国经济飞速增长,经济发展水平的提高带来了人情消费的高涨,无论贫富概莫能外,相关调查研究已经指出这一点。如西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的数据显示,我国户均人情支出在家庭总收入中的占比高达7.9%,农村家庭则高达11.4%。刘克梅.人情消费当“适可而止”[N/OL].人民网,2013-03-11 [2015-03-31]

http://fanfu.people.com.cn/n/2013/0311/c141423-20747583.html。CFPS(广东)2010数据显示,人情消费支出占家庭总收入的10%左右。如果说传统的人情消费虽然频繁,但却保持在低位的运转,当前的人情消费似乎在悄然地发生变化,这是因为人情消费无论从数额还是交往的范围都远超从前,人情消费俨然已成为人们不能承受之重,人情消费的泛滥无疑带来了巨大的经济压力。在现实生活中人情不是一种一蹴而就的结果,而是作为一种绵延的发生,一种持续不断的行为流[16]62,流动的人情随着空间发生变动。鉴于人情的主要指标是人情消费支出,我们提出了两个研究命题。

(一)经济资本与社会资本

一方面家庭人情消费与家庭经济资本密切相关,同时不同地区在经济发展水平上差别很大,人情消费多以当地的收入水平为基础,经济发展水平的高低为人情消费提供了参照标准。经济落后的地区,受制于收入较低,人情消费表现为以情感性为主,如每逢红白喜事,左邻右舍会前来帮手,无钱就出力,且人情交往的空间应该以本地区为主,所谓“远亲不如近邻”。而经济较发达地区,财富的增加方可为人情消费买单,经济发展程度越高,人情消费的数额自然水涨船高,人情名目也是花样百出,特别是经济的发达带来了观念的转变,所以人情消费祛除了情感表达,更多地表现出工具性色彩,近年来常诉诸于新闻报道中的人情奢靡之风也是屡次出现,足以说明这一现象。

另一方面家庭掌握的社会资本也会影响到人情消费,社会资本泛指家庭可以动用的所有社会资源。

针对经济资本与社会资本,我们提出了命题1:资本占有量与人情消费成正比。

假设1a:经济资本越多的家庭,人情消费就越高。

假设1b:社会资本越多的家庭,人情消费就越高。

(二)权力腐败程度

通过考察腐败案例可知官员利用职权敛收钱财在腐败案件中多有出现,其方式则以人情为面目。考虑到不同地区社会、文化环境的不同,我们拟采用权力腐败程度作为考察地方人情兴盛的指标。这样做的原因是权力腐败与人情关系之间具有密切的关系,人情泛滥必然带来腐败,腐败横行必然导致人情泛滥,两者互为因果,很难辨清哪一个在前,哪一个在后。通过控制相关变量,我们可以测量出权力腐败程度。第一,群众举报方式作为当前一种有效的社会监督机制,可以有效地衡量一个地区的权力腐败程度,举报数目高低与腐败程度成正比;第二,群众的举报一旦受理,相关部门会就举报内容进行相应的调查与核实,这个过程在时间上有长短之分,在力度上有强弱之分,治理的强度将直接决定腐败立案数的多少,将治理腐败强度操作化为立案腐败数量与群众举报数目之比,比例越高,治理腐败的强度就越大。

本研究主要考察影响人情消费的宏观因素。无疑权力腐败程度对于人情消费具有重要影响,选用地区权力腐败率作为指标,必须遵循权力腐败查处力度在各个地市都是相同的研究假设,权力腐败数量越多,意味着当地人情关系越盛行,反之亦成立。

根据权力腐败程度,我们提出了研究命题2:权力腐败刺激。腐败程度与人情消费成正比,腐败治理与人情消费成反比。

假设2a:地区腐败程度越高,人情消费就越高。

假设2b:地区治理腐败力度越大,人情消费就越低。

三、研究模型与变量设计

(一)分析方法

宏观环境影响微观的结构性特征在社会研究领域非常常见,一般认为传统的回归分析(OLS)忽视了宏观层次结构对于微观个体的影响,这与现实生活相差甚远。考虑到这一不足,本研究拟采用多层次线性模型,由于人情消费不仅受到家庭特征的影响,还可能会受到宏观社会环境的影响,所以选用“回归的回归”应该是最佳的选择,多层线性模型为解决宏观与微观之间的分离提供了方便。

一方面,从数据的结构来看,CFPS2010(广东)抽样框采用三阶段不等概率的整群抽样设计,故而可以在市级层面进行推断,不过这一抽样显然不能满足误差项间的同方差性假设,唯有采用多层次线性模型才能克服这一弊端。

另一方面,从地区间来看,地区差异表现在各个方面,其中以经济发展水平方面表现最为突出,同时在社会风气方面也不相同。考虑到这些差异,从全国来看,一般划分为东中部地区;在广东,一般划分为珠三角、粤东西与粤北地区。这都是比较成熟的做法,多层次模型能较好地处理地区差异对于家庭人情消费的宏观影响。

(二)指标构造

已经明确指出了家庭人情消费在不同地区可能存在较大的差异,如何构建几个能反映宏观层次地区环境的变量成为本研究最大的挑战。人情在中国社会中具有普遍性,但是人情有轻重之分,为什么有些地方人情文化很盛行,有些地方则相反,如果视人情在不同地区为同质性,则与现实相去甚远。人情并非权力腐败的充分条件,但多为必要条件,纪委数据显示80%的腐败分子收受贿送钱物的时间集中在春节、中秋等传统节日广州市纪委:腐败案呈家族化趋势 民俗习惯成敛财手段[N/OL],羊城晚报,2014-05-21 [2015-03-31]

http://news.southcn.com/g/2014-05/21/content_100187787.htm。,所谓“地区廉不廉,关键看节和年”。正是鉴于人情与腐败所具有的千丝万缕的联系,我们拟选用地区权力腐败率,正如腐败程度可以用大要案占比来测量[17]2,我们在当年立案数的基础上,选用地区的权力腐败数量发生率作为影响地区的人情衡量指标。广东省官方的历年(2003—2013)腐败官员数量共包括了54个省直机关等部门与广东省21个地市。由于我们考察地区腐败率,54个省直机关位于广州,所以广州市的腐败数量由两部分组成,包括广州市纪委查处的腐败数目与广东省纪委查处的省直机关腐败数目之和,地区腐败发生率的计算公式如下:

地市信访率=该年地市信访数量/该年省信访总数

地市腐败治理率=该年地市腐败立案数/该年市信访数目

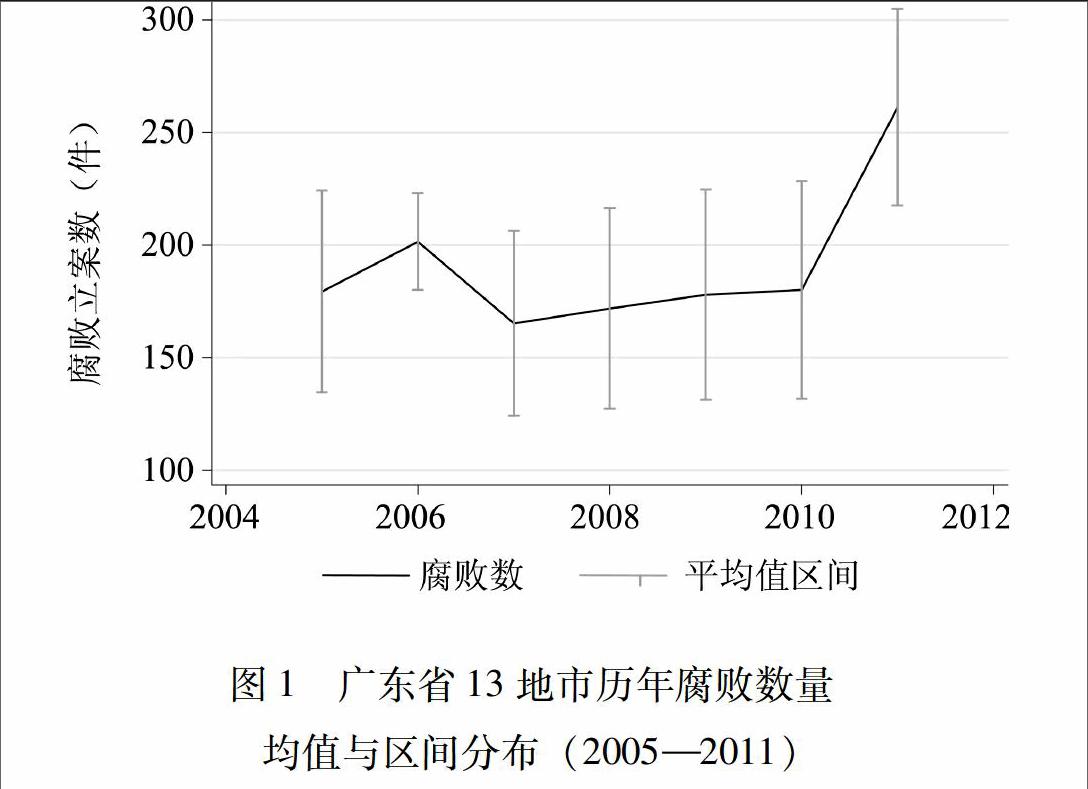

鉴于中国家庭动态跟踪调查(CFPS)在广东省只抽取了13个地级市调查,我们对数据进行了相应的匹配与处理,图1显示13个地市的历年腐[LL]

败发生数量(2005—2011),从图1可知腐败发生数量逐年发生变化,除了2006—2007年腐败立案数量经历短暂的下降外,在其他时间均保持增长态势,特别是2010年以来,腐败数量明显增加。

为了考察权力腐败与人情消费之间的因果关系,我们采用2008年的各地市权力腐败数量占全省腐败数量的比例,作为地区权力腐败程度指标相关变量,如表1。

(三)变量说明

在对人情消费的回归分析中,本研究的分析单位是家庭,因变量为家庭人情消费支出。我们的问题是:去年所有赠送出去的礼物/礼金总计折合现金人民币多少钱?因变量是家庭人情消费的绝对数量,在模型中通过对家庭人情消费支出取对数,模型中的自变量分为家庭层面与地区层面。

家庭层面的解释变量主要包括两类:一是反映家庭经济资本的变量,包括家庭年收入(含工资、奖金、补贴、分到个人名下的红利等),是否有存款,是否拥有1套以上的房产,前者为连续性变量,后两者皆为二分变量。二是反映家庭社会资本的变量,包括春节人情往来次数,分为亲戚与朋友群体,送礼次数,都为连续变量。

家庭层面的控制变量包括用电量,有无族谱,有无家人外出工作。用电量可以用来反映出家庭电器数量的多少,也体现了家庭经济资本数量。有无族谱可以用来测量社会关系认同高低。外出人口多,人情消费的交往频次即减少,规模降低。三个变量皆为二分变量。

地区层面的解释变量包括2008年的地市信访情况、初核情况、立案情况与处分情况。其中信访情况包括“接受信访举报”“检举控告类”“申诉申诉是党员、党组织或行政监察对象对所受党纪、政纪处分或纪检监察机关所作的其他处理不服,向纪检监察机关或其他有关组织申诉理由,请求复议、复查、复核的行为。 类”,初核情况包括“初步核实线索”“初核总数”等,立案情况主要包括“立案数”。

第二层次的汇总变量包括信访率。信访情况从一定程度上可以反映一个地区的腐败程度,鉴于从信访到立案,有一个自我的选择的过程,所以选用信访数而不是立案数。立案数反映一个地区腐败程度与治理力度,立案率则可以用来测量治理腐败力度。

变量的描述统计见表2。

四、数据分析结果

CFPS(广东)2010调查了广东省13个地级市,考虑到地区差异比较大,我们首先考察13个地级市结构对于家庭人情消费的影响。通过方差分析可得出组内相关系数ICC=0.136,接近高度关联强度根据Cohen(1988)所建议的判断标准,当0.059>ρ≥0.01时,为低度关联强度;当0.138>ρ≥0.059时,为中度关联强度;当ρ≥0.138时,为高度关联强度。 ,也就是说,家庭人情消费差异有大约13.6%是由地区之间的差异造成的,这证实了宏观地区环境对于家庭人情消费的强烈影响真实存在,如果不考虑层次结构,而选用传统的OLS方法将会存在较大的偏差,结果也是无效的,由此,我们看到地区层次的特征在相当大的程度上影响着家庭人情消费。同时,基于家庭和地区层次进行分析的零模型相对于线性回归的检验结果也极为显著。我们通过建构了四种模型来考察人情消费的多层性特征[18]66,模型的输出结果为表4。

从模型的解释力而言,由带有腐败率均值模型(Ⅱ)所解释的地市人情之间差异的比例为(0.205- 0.1340)/0.205=0.347,这说明,腐败率均值解释了地区之间人情消费实际差异的35%。

把腐败率增设为家庭人情自变量使得地市内方差减少了(1.305- 1.029)/1.305=0.21,由此我们可以得出结论,腐败率可以解释家庭层次因变量方差的21%。

研究发现,第一层次的所有自变量(9个)都通过了显著性检验,除了家人外出工作这一变量为负效应,其他变量皆为正效应。在第一层次上,家庭经济资本高低与家庭人情消费呈正相关,即经济资本越雄厚,家庭人情消费越多。同样,在家庭社会资本方面也出现了这一特征,朋友亲戚间的交往

越频繁,家庭人情消费支出就越多,这证实了我们

的研究假设1a、1b成立。具体来说,在控制其他变量的情况下,家庭收入对家庭人情消费在统计上显著,家庭收入每增加一个单位,家庭人情消费就提高30%(e0.276-1)以上。有两套以上房产的人家庭人情消费比只有一套房产的人高约30%(e0.267-1),有存款的家庭在家庭人情消费方面要比没有族谱的家庭高出约29%(e0.255-1),有族谱的家庭在家庭人情消费方面要比没有族谱的家庭高出约28%(e0.246-1)。影响家庭人情消费的经济资本主要取决于资产规模。在春节亲戚拜访方面,拜访次数每增加一次,家庭人情消费提高约3%(e0.0270-1),而朋友拜访次数每增加一次,家庭人情消费提高2%(e0.0176-1)。由此可见,家庭经济资本对于家庭人情消费的影响要远远大于家庭社会资本,家庭经济基础决定人情消费水平高低。当家中有人外出工作,人情消费将降低18%(1- e-0.197)左右,对此我们认为若有人常年在外工作,家庭人情交往频次降低,则势必减少人情活动的参与。

在第二层次上, 家庭人情消费与地区腐败程度密切相关。信访率与人情消费之间的系数为正,在统计10%水平上显著,这说明腐败程度越高的地方,人情消费越高;立案率与人情消费的系数为正,在统计上高度显著,这说明两个问题,一是立案率越高说明腐败现象越严重,二是立案率越高,也代表政府打击腐败的力度越大。

通过考察宏观结构对于家庭人情消费的影响,考虑到数据中腐败率的取值在0到0.08之间,腐败率对这一基线截距的贡献在0(4.605×0)和0.37(4.605×0.08)之间变动,这表明腐败率对于人情消费的高低具有非常重要的影响。我们发现有无存款对于人情消费的效应与腐败率之间呈负相关,社会资本与腐败率的关系方面,朋友与腐败率的交互项系数为正显著,亲戚与腐败率的交互项系数为负数,且不显著,可以认为社会资本对于人情消费的效应与腐败率有正相关。

五、结论与讨论

(一)研究结论

首先从客观方面而言,社会财富的增加为人情消费大行其道提供了物质基础,从整体上抬高了人情消费的数额,同时社会的价值观念也在发生变化,但是这种影响却并没有想象中的那么突出。家庭人情消费分化的悄然出现受到其他因素的作用,如地区腐败率对于人情消费具有强烈的牵引力,宏观的地区社会环境对于家庭人情消费的形塑也很重要,人情消费与腐败率之间的这种关联被我们的调查数据所证实。其次从主观方面而言,人情消费在中国被赋予了更多的社会内涵,成为理解中国社会运行的重要概念工具。

简单概括一下研究结论:一是家庭人情消费与家庭层面的经济资本与社会资本呈现出正相关,其中家庭经济资本对于家庭人情消费的影响要大于家庭社会资本。出现这种情况的原因是,随着经济发展水平的提高,人情消费不断攀高,这可能与人情消费改变了传统的情感化特征,纷纷转向工具化倾向有关,即人情消费更多以物质形态为主,表现为金钱与礼物;同时家庭人情消费的功能也发生了变化,不再是传统的以维系情感支持为目的,而被赋予了更多的内涵,如实现个人特定目标的手段等。另外一个研究发现是家庭经济资本与社会资本对于人情消费的影响在不同地区存在差异,即不同地区对于家庭人情消费的“斜率”不同,通过研究发现,影响家庭人情消费的宏观结构主要表现为地区腐败情况与地区腐败治理。二是地区腐败率从总体上反映了地区人情消费的流动情况,置身不同的地区环境,人情消费在日常生活中的密疏程度不一,这是因为人情消费背后所承载的交往策略。

(二)家庭人情消费分化的启示

研究家庭人情消费的地区分化有助于从理论上厘清影响家庭人情消费的影响因素,加深人们对于人情消费的认识,通过将家庭人情消费置于宏观环境中进行考察,从而研究家庭人情消费的社会功能。同时研究家庭人情消费对于塑造积极健康的社会人情关系具有重要的实践意义。众所周知,在腐败研究中,人情往往被视为一种重要的社会变量,这缘于人情在中国社会具有特殊的意义,人情成为指导行为实践的社会规范,带有浓厚的惯习色彩,人情就是一种社会化了的主观性。[19]170这一点也表现在家庭人情消费与腐败所具有的错综复杂关系。尽管家庭人情消费并不一定会产生腐败现象,但是通过研究表明地区腐败程度与家庭人情消费具有一定的关联,特别是中国社会的“差序格局”化特征成为腐败滋生的重要社会成因,从而说明家庭人情的消费不仅是一种行动者的主观建构,也受到宏观社会结构的制约,通过探讨家庭人情消费的生成机制对于营造积极健康的人情关系提供了有益的指导。

参考文献:

[1] 费孝通.乡土中国与生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[2] 文崇一,萧新煌.中国人:观念与行为[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[3] 梁漱溟.中国文化要义 [M].上海:上海人民出版社,2005.

[4] 金耀基.从传统到现代[M]. 广州:广州文化出版社,1989.

[5] 许烺光.中国人与美国人[M].徐隆德,译.台北:巨流图书公司,1989.

[6] 李伟民.论人情——关于中国社会交往的分析与探讨[J].中山大学学报,1996(2):57-64.

[7] 翟学伟.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究, 2004(5):48-57.

[8] 黄光国.人情与面子——中国人的权力游戏[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[9] Kwangkuo Hwang.Face and Favor: The Chinese Power Game[J]. American Journal of Sociology,1987,92(13): 944-974.

[10] 杨国枢.中国人的心理[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[11] [DK](法)马塞尔·莫斯.社会学与人类学[M].余碧平,译.上海:上海译文出版社,2003.

[12] 贺雪峰.论熟人社会的人情 [J].南京师大学报, 2011(4):20-27.

[13] 杨华,欧阳静.农村人情的变异:表现、实质与根源——对当前原子化农村地区人情的一项考察[J].中州学刊,2011(5):117-121.

[14] 陈柏峰.农村仪式性人情的功能异化[J].华中科技大学学报(社会科学版),2011(1):106-113.

[15] 金耀基.人际关系中人情之分析[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[16] [DK](英)安东尼·吉登斯.社会的构成[M].李康,李猛,译.北京:三联书店,1998.

[17] 孟庆莉.中国转型期腐败问题实证研究[M].北京:中国方正出版社,2012.

[18] [DK](美)Stephen W,Raudenbush,Anthony sbryk.分层线性模型:应用于数据分析方法[M].郭志刚,等,译.北京:社会科学文献出版社,2007.

[19] [DK](法)皮埃尔·布迪厄,(美)华康德.实践与反思:反思社会学导论[M].李康,李猛,译.北京:中央编译出版社,1998.

(责任编辑:邓泽辉)