清代外销茶叶漆盒源流考

2016-02-05陈轩

陈 轩

清代外销茶叶漆盒源流考

陈 轩

本文首次围绕18至19世纪的外销茶叶漆盒展开综合研究。通过阐释外销茶叶漆盒在中西文化交流过程当中的缘起、发展和社会价值,指出文化交流的一个重要途径是以商贸往来中的礼物交换作为媒介的。本文将茶叶漆盒这一器型的产生和发展演变划分为两个阶段。第一个阶段为带锁的茶叶罐或各种材质的带锁的茶叶盒。这个阶段以西方世界根据自身对中国文化的理解来进行新器型的开发和创作为主。带锁的各种样式的茶叶盒体现了新兴的茶叶文化给西方社会带来的重大影响,以及茶叶作为一种珍贵的东方物产受到的高度重视。第二个阶段为形制相对统一的黑漆描金带锁茶叶盒。这个阶段以中国在贸易往来中根据对西方文化的理解来对茶叶盒进行再次设计和开发为主。这一阶段体现了中国商人和工匠在频繁地对外贸易交往中与西方文化的互动。中国的开发者与制造者敏锐地捕捉到了西方世界所欣赏的中国风,以及茶文化和西方女性社交圈的紧密关联。这种带锁的精致黑漆描金小盒子有效成为了沟通中西方文化的桥梁,也成为了以茶叶为大宗贸易的中西方贸易时期的历史见证。

清代;外销;茶叶;髹漆;贸易;文化传播

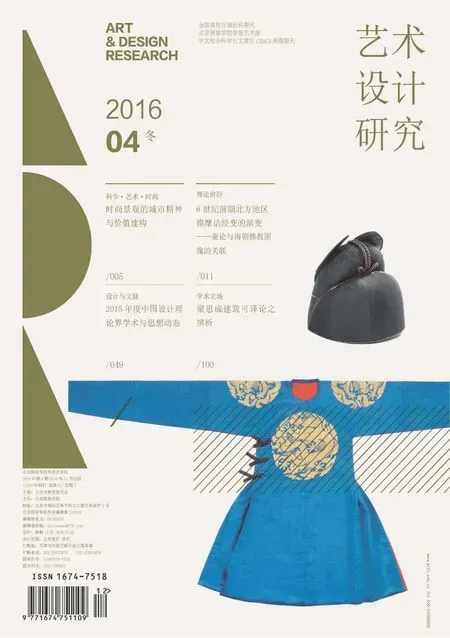

美国费城艺术博物馆收藏有一件19世纪上半叶制作的茶叶漆盒,并随同漆盒附有盒子主人的女儿丽贝卡·曼德维尔(Rebecca Mandeville)所写的关于盒子来龙去脉的说明(图1)。费城的亨利·曼德维尔(Henry Mandeville)是前去采购茶叶的环球号商船的大班(supercargo),他主要进行生意往来的对象是广州怡和行商人伍氏(Houqua)。①在他即将返回费城的时候,伍氏赠与他这件装有茶叶的茶盒让他带回家送给他的妻子。②这只言片语的记录却传达出丰富的信息。首先,在清代中国与西方进行的贸易往来是以茶叶出口为主的大宗贸易,并伴有各种类型的器物外销,漆器就是其中的一个重要类型。很多外销的器物用途也和茶叶密切相关。其次,围绕茶叶进行的由中国向西方的文化传播,带来了西方以女性群体为中心的饮茶风尚和具有西方特色的茶叶文化。比如,伍氏在赠与曼德维尔茶叶漆盒作为礼物时,强调是送给曼德维尔的妻子。最重要的一点是,文化交流的一个重要途径是以商贸往来中的礼物交换作为媒介的。本文将围绕以上三点详细阐释外销茶叶漆盒在中西文化交流过程当中的缘起、发展和社会价值。

一、茶叶漆盒的由来与定名

17世纪至19世纪是中国茶叶向西方出口并在西方社会兴起饮茶风尚的重要时期。伴随着茶叶出口的是饮茶器具、茶室陈设等配套器具的大量外销。这种中西贸易带来的不仅是物质上的流通,更是社会习惯的改变与社会文化的创新。饮茶器具的外销不是单纯的把中国的饮茶器具直接销往西方,更多的外销茶具根据西方人的审美和特有的饮茶习惯进行了相应的设计和改造。茶叶漆盒即是这样单独为西方饮茶风尚创造出来的一种新茶具。在英文中茶叶盒被称为“caddy”,这个单词源于马来西亚用来计量茶叶的单位kate一词。③“caddy”一词本身意指茶叶盒内的装盛茶叶的金属容器,而并非指装饰华丽、通常为木质的外包装盒。不过,19世纪早期的西方广告内容中提到“caddy”时往往描述的是外包装盒的形状和材质,也就是说当时“caddy”一词约定俗成的是指茶叶的外包装盒。而专门指代茶叶盒内分装茶叶的容器则是用“canister”一词。④“caddy”一词直到18世纪末才开始被使用。⑤后文将在详述茶叶盒产生和发展的历史时提到其开始在欧洲出现的时间大约是在18世纪中叶,比其正式定名为“caddy”的时间要早几十年左右。

茶叶盒于19世纪初开始在美国市场上出现,并在当地的广告中被提及。广告中提到的茶叶盒主要是漆器,有时也有白铜的金属茶叶盒。19世纪的费城进口货物清单上只出现有10例茶叶盒,但实际广告中出售的茶叶盒远远多于这个数字。最大的可能原因是大部分的茶叶盒都是漆制的,于是在进口货物清单中都被归在了漆器类当中,没有被单独提及。⑥

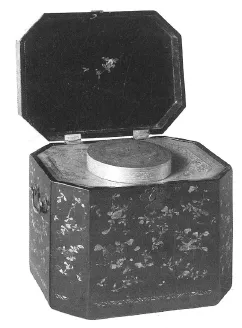

当时较为典型的一类外销茶叶漆盒为黑漆描金的八边形长盒,高度和宽度一般在10至30厘米之间,十分小巧。盒子上装有金属的锁。盒子表面绘有具有中国风情的装饰图案或是描绘茶叶制作和采购的场景。以广东省博物馆收藏的一件19世纪的外销茶叶漆盒为例,盒子为小巧的黑漆描金木胎八边形长盒,盒子口沿装有铜锁并配有钥匙,盒内装有与盒子配套制作的一对锡制茶叶罐(图2)。盒子周身八面绘有从采茶到售茶的一系列过程,包括选茶、称重、登记、装茶、运输等环节。盖面的开光内绘有炒茶和捡茶的场景。⑦这种连环画式的装饰图案是为了迎合西方买家的喜好而特别绘制的。这些西方顾客不仅享受品茶的过程,也对自己喝到的茶叶的制作过程抱有好奇。当时还有很多外销画的题材也是针对西方顾客的这一喜好的,有十二张为一套的外销画描绘茶叶从种植、施肥、采摘到加工及装箱运输的整个过程。⑧

图1:美国费城艺术博物馆馆藏茶叶漆盒

图2:广东省博物馆馆藏茶叶漆盒

二、饮茶文化的传播与茶叶漆盒的原型

19世纪初外销茶叶漆盒的形态其实是经历了两百年左右的发展与演变的,这一演变始终伴随着当时西方出现的“中国风”这一审美时尚,以及对茶叶这一来自中国的饮品的逐渐认识、喜爱与改造。

在英国关于售卖茶叶的广告最早出现于1658年,随后迅速受到上流阶层的青睐尤其是贵族女性们。茶叶在贵族女性群体中的流行主要是受到当时来自葡萄牙的凯瑟琳皇后的影响,葡萄牙早在17世纪初就从中国向欧洲引入茶叶。随着凯瑟琳皇后从葡萄牙嫁到英国,她也把饮茶的习惯带到了英国皇室并随后引来了其他贵族女性们的效仿。而当时茶叶高昂的价格也使得茶叶的消费仅限于富裕的上流社会。1658年英国搬运工人的年薪在2英镑至6英镑之间,而一磅茶叶的售价则可高达3英镑,相当于一个搬运工人一年的工资。⑨为了配得上茶叶这种奢华的饮品,饮茶的用具,饮茶的房间陈设也有相应的要求。饮茶的场合通常为女性们的聚会,场所通常位于贵族太太小姐们的衣帽间或卧室。壁橱是展示名贵的茶叶、瓷器茶具以及其他泡茶器具的地方。17、18世纪富裕家庭的陈设记录中茶具不是放置于厨房或餐厅,而是陈设于小型私密的衣帽间或是闺房当中。例如,17世纪后半叶伦敦的劳德戴尔公爵夫人(Dutchess of Lauderdale)拥有一间接待贵客的奢华小型茶室,其中陈设有漆器桌椅以及用来盛放甜品与茶叶的漆盒。此外,贵族家庭的女主人在主持日常家用采购时,名贵的瓷器以及漆器茶具和相应的家具陈设也是重要项目。随着饮茶在上流社会的流行,一种新兴的习俗逐渐形成。盛大的晚宴结束后,女主人和女性客人会退场转而进行全部为女性的茶会,闲谈社交逸闻。⑩主持茶会并实际准备和冲泡茶叶的都是女主人,仆人只是辅助女主人来进行烧水等工作。女主人从取用茶叶到为客人们递上茶水的一举手和一投足都代表着女主人的主人身份和对场面的主持与掌控。茶室的陈设以及壁柜中陈列的精美茶具和储茶器皿都向客人们展示着家族的品味与经济上的富足。饮茶这一活动实际上是一场味觉和视觉的双重盛宴,也寄托着西方对于遥远的繁华东方世界的各种想象。

西方早期使用的茶具都是直接从中国或日本引进的,并无特别的定制。17世纪中期欧洲主要流行的茶具是当时在中国也普遍受到文人和皇家欢迎的宜兴紫砂茶具,包括茶壶、茶碗、茶叶罐等。其后,来自中国的瓷器茶具也在欧洲市场广受欢迎。欧洲的制造商抓住了这一商机,开始根据当地人的喜好制作具有西方特色的茶具,不仅自行研制烧制紫砂器和瓷器的方法,还开发了很多金属或其他材质的茶具以及新的器型。

图3:美国圣路易斯艺术博物馆馆藏茶叶罐

西方自行制作或从中国专门定制的茶叶罐,很多都在茶叶罐表面印有用拉丁字母表示的茶叶名称。从17世纪起,西方从中国进口的主要茶叶品种有武夷(Bohea)、熙春(Hyson)、松萝(Singlo)、小种(Souchong)等。其中在英国市场上售价最为昂贵的品种为武夷茶。例如,17世纪末英国布里斯托用不透明白色玻璃制作的一件茶叶罐就在器身上标明有武夷(Bohea)字样。这件茶叶罐是一对茶叶罐中的其中一件。另一件有可能是用于装盛另外一个品种的茶叶。⑪19世纪初开始流行的茶叶漆盒的前身很有可能就是用于包装这种成对小茶叶罐的盒子。茶叶罐作为一种新的器型从17世纪末开始受到欧洲银匠的重视。这些银制茶叶罐通常模仿从中国进口的瓷器茶叶罐的形状和装饰,并在罐子上刻有茶叶品种的字母缩写,比如用字母“B”来表示武夷茶(Bohea),用字母“G”来表示绿茶(Green)。这些银制茶叶罐形状瘦高,两侧扁平,很多在底部装置有可以推拉的底板,方便向里面添加茶叶。有些则是通过从顶部推拉盖板添加补充茶叶。还有一些则是像中国传统的瓷器茶叶罐一样通过盖在茶叶罐上的小盖帽来量取茶叶放入茶壶中冲泡。⑫

现藏于美国圣路易斯艺术博物馆的一件制作于1772年的银制茶叶罐就是一件典型的欧洲创新茶具(图3)。据负责这件茶叶罐入藏工作的馆员推测,这件罐子可能本身属于收纳于同一件茶叶盒当中的一对茶叶罐当中的一件。⑬茶叶罐高12.1厘米,长11.4厘米,为银制长圆形器皿。此件茶叶罐一个重要特色是模仿东印度公司海运茶叶的竹制茶箱。这些箱子通常由抛光的竹条制成,外箍铅条和铜条。这样的箱子没有特别的味道,因此不会污染其中的茶叶。箍在茶箱外的铜条被转换为了银制茶叶罐边缘交织在一起的茶树叶和竹子构成的花圈,而银制茶叶罐周身的垂直刻线则模仿茶箱的竹条,茶叶罐的盖钮则为茶树枝叶的造型,上面结有花苞和花朵,茶叶罐正中则刻有一个尚未识别的家族盾徽纹样,盾徽外围饰有与盖钮类似的茶树叶与花苞纹样,盾徽的两侧分别刻有“特”和“风”两个汉字。茶叶罐与盾徽图案对应的另一面则刻有“恒”、“印”、“垒”、“泰”四个汉字。据推测“恒”可能是赫姆斯(Holmes)这一姓氏的粤语发音。由于18世纪广州是东印度公司进行中国与欧洲之间贸易的重要港口,有可能订制这件茶叶罐的人正是一位姓赫姆斯的经常来往于广州和英国的英国商人。他了解中国文化并要求工匠制作出具有个人纪念性并又能体现中国文化、尤其是茶叶文化特色的茶具。⑭19世纪60年代至90年代,效仿运茶竹箱的银制茶叶罐十分流行。英国伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆就收藏有一件路易莎·考陶德(Louisa Courtauld)和乔治·考尔斯(George Cowles)于1773年在伦敦制作的银制茶叶罐。⑮茶叶罐呈正方体状,造型更加接近运茶的箱子。茶叶罐表面刻有汉字,分别为“上”、“春”和“方”。意义不明,很可能是欧洲制作者为了使茶叶罐更具“中国风”而随意选用的几个汉字。这些汉字相对于表意的文字更接近于装饰图案。另有罗伯特·马克皮斯(Robert Makepeace)和理查德·卡特(Richard Carter)在1788年于伦敦制作的银制茶叶罐也是极为类似的正方体。其上的装饰图案主要源于当时流行的漆器装饰图样手册。这一手册最初出版于1758年。⑯由于当时欧洲上流社会尤其是贵族女性群体中盛行中国风的审美,与中国和日本文化相关的漆器手工艺制作,作为高雅的业余消遣在贵族女性中流行。这种漆器装饰图样手册的出版可能正是为了迎合这样的市场需求。

值得注意的是这些茶叶罐都是带锁的,这样的锁同时见于很多欧洲早期制作的各种质地和造型的茶叶罐上。比如,1695年由英国斯塔福德郡J&D戴尔斯制作的紫砂茶叶罐就配有带锁的罐盖,以防家中的佣人窃取其中所装盛的价值连城的茶叶。⑰这种带锁的紫砂茶叶罐可以说是茶叶文化传播到欧洲后的一种独创。

其后欧洲制作的带锁的储存茶叶的小型容器还有各种金银、或木制的小罐子。茶叶罐上带有家族徽章的纹饰,或是茶叶种植的场景。这些茶叶罐的装饰或造型往往结合从17世纪到19世纪欧洲从新古典风格到洛可可风格的审美特点。由伦敦著名的银匠保罗·德拉莫利(Paul de Lamerie)于1747年制作的茶叶罐就充分展现了洛可可式的华丽装饰,并用与茶叶相关的主题将茶叶罐的功用与装饰有机结合。茶叶罐正中绘有一个正在收割甘蔗的人,一旁是茶树和棕榈树等植物。这一图案是当时非常流行的与茶具相配合的中国主题装饰。保罗·德拉莫利从1744年起制作过数个类似的茶叶罐。⑱

制作存放茶叶的小型容器不只是银匠或是瓷器工厂的专利,从18世纪中叶起家具制造厂也开始制作小型的木质茶叶盒来取代传统的瓷器茶叶罐。这种带锁的小茶叶盒一般能容纳两到三个用来装茶叶或糖的水晶或银制的小罐子。英国斯托海德的理查德·霍尔(Richard Hoare)爵士曾花7英镑17先令来购买一件精致的椴木茶叶盒。盒子以黄檀包边,里衬天蓝色天鹅绒,装有银制锁扣。盒子里装有一对做工精致的椭圆形玻璃茶叶罐,罐子配有银制罐盖。英国的弗兰西丝·安妮夫人也曾经拥有一件18世纪制作的木质茶叶盒,盒子装饰有象牙制作的中国风主题图案,里面装有三个长方形银制茶叶罐。这样的茶叶盒在1775年的时候还没有统一地被叫作“caddy”,而是被形容为一种用来把茶叶带到桌上的小柜子(cabinet)。⑲

茶叶盒往往是带锁的这一现象揭示出当时茶叶的高昂价格。仆人更是无从插手由女主人或主人的女儿来主持的泡茶这一神圣的工作。勒·罗谢福科德(La Rochefoucauld)也曾于1784年提出有些家庭也是由家中最年轻的女性来主持泡茶的工作。茶叶盒上的锁象征着主人和仆人之间的鲜明界线,同时也宣示着一家之主的权力之一在于对珍贵的茶叶的掌管。乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift)在他1745年出版的讽刺剧《佣人指南(Directions to Servants)》的“给侍女的建议”一章中对女佣人们报以同情。他写到“有一项糟糕的新习俗开始在太太间流行……他们把侍女们赖以生存的茶叶和糖保存在一种新发明的带有锁和钥匙的小盒子或小箱子里”。而现实情况确实与讽刺剧中的情形十分切合。从18世纪中叶开始,英国的茶叶市场所面对的顾客层面开始变广。佣人们也开始觉得自己有权品尝茶叶。如果女主人们坚决不满足佣人们对茶叶的渴望,那么他们的茶叶可能就会被佣人们顺手牵羊。⑳可能是为了应对这种局面,即便是出门时,女主人们都随身携带着茶叶盒的钥匙。威廉·考波(William Cowper)在去朋友家做客时,女主人海思凯斯女士(Lady Hesketh)恰好不在家。考波只得写信给海思凯斯,提醒她家中茶叶盒的钥匙也被她随身带走了,客人只得在她家里过上好几天喝不到茶的日子。19世纪初,一位名叫E·威廉姆斯(E. Williams)的先生写信给朋友,告诉朋友他十分抱歉,由于要陪德国友人外出不能在家招待,特意把茶叶盒的钥匙放在信封中留给朋友,让朋友招呼家里的佣人给他拿出茶具来饮茶,希望朋友能有宾至如归的感觉。㉑

这种带锁的茶叶盒的一个创新之处在于其内部嵌有分隔茶叶罐的结构,由白蜡制成。这一结构使得配套制作的茶叶罐放入茶叶盒后能够严丝合缝地与茶叶盒构成一个有机的整体。18世纪末这种茶叶盒十分流行,有圆形的也有长方形的,材质有各种金属和木材的,甚至有外表装饰有纸雕图案的。无论材质和形状如何,这种茶叶盒的共同特点就是精致亮泽,迎合女性的品味和喜好,外观十分接近珠宝首饰盒。大卫·波特(David Porter)就曾经指出中国元素和女性视角相互促进并共同构成了中国风这一艺术风格。㉒

三、中国风与19世纪的茶叶漆盒

19世纪初茶叶漆盒的流行似乎是建立在早期茶叶罐的风行和随后的各种材质的茶叶盒的流行基础之上的。南希·戴维斯(Nancy Davis)曾指出当时装有贵重茶叶的茶叶漆盒常常作为礼物由广州的行商赠送给来自欧美商船的大班。本文开头附有文字说明的茶叶漆盒即是证明这一说法的重要实例。㉓广州商人对于茶叶漆盒这一新器型的开发,可能源自他们向外国商人展示和推销货物的日常工作细节。一件美国私人收藏的19世纪初的茶叶箱可能正是广州商人设计茶叶漆盒的灵感来源。这件木制茶叶箱呈长方体,长64.7厘米,制作精良,装有金属把手和锁,内里安装有白蜡制成的分隔结构,其中放有配套制作的10个白蜡制茶叶罐,每个茶叶罐上都贴有纸标签写明里面所装茶叶品种。这种茶叶箱是外国商人在选购茶叶时,行商向其展示不同品种的茶叶样品用的。㉔为促成合作关系,向生意伙伴赠送包装精美的贵重茶叶是一个十分理想的选择,茶叶漆盒可能正是这样应运而生的。而选用漆器这种器型,尤其是黑漆描金这种工艺也是广州行商经过深思熟虑的选择。这既迎合了西方世界对高级漆器工艺的认知,又符合西方女性所欣赏的中国风审美特点。

漆器最早是在16世纪后半叶由日本传入欧洲的。这些早期开始在西方被接受并逐渐流行起来的漆器主要是日本的莳绘漆器,即黑漆描金工艺的漆器。㉕长期以来西方都在观念上认为日本制造的漆器品质最为高级,进而黑漆描金工艺的漆器在习惯上被认为是高品质的漆器。外销茶叶漆盒多选用黑漆描金工艺也可能正是为了迎合西方世界这种对于漆器品质的认知,尽可能地将珍贵的茶叶包装成尽显奢华的高级礼品。

在18世纪中国风盛行的欧洲,漆器是重用于装饰房间的要材料。从书柜、桌椅、墙壁、小型摆设都在表面上漆并施以中国题材的花鸟、人物、故事等彩绘来营造中国式的小型空间,使人在其中有一种被异域风情围绕的身临其境的感觉。上流社会的贵妇中也尤为盛行以自己手工制作漆器作为消遣,其参照的技法和纹样主要来源是1688年出版的约翰·斯托克(John Stalker)和乔治·帕克(George Parker)的《髹漆论丛(Treatise of Japaning and Varnishing)》一书。㉖而这本书中的设计灵感又主要源于1669年出版的约翰·纽霍夫(Johan Nieuhoff)的书中用于装饰盛放化妆品和梳子的小盒子的图案。这些设计的主要元素包括具有中国风情的仙鹤和牡丹等图样,将中国风与女性审美视角紧密地联系在了一起。《髹漆论丛》一书的作者将髹漆与女性化妆进行了直接类比,认为女性化妆与髹漆一样对身体进行修饰与美化。所不同之处在于,髹漆是对于物品的身体进行的修饰与美化。而且日常的化妆所制造的美是转瞬即逝的,而髹漆则是能恒久保持并流传下去的美。㉗还有18世纪的评论家直接将髹漆艺术描述为覆盖身体的艺术,或是将对物体表面进行髹漆比作是化妆。㉘广州的行商选择精致小巧的黑漆描金茶叶盒作为礼物送给西方生意伙伴的太太,正体现了行商对西方审美与心理的深入了解。

图4:英国维多利亚和阿尔伯特博物馆馆藏茶叶漆盒

此外,外销茶叶漆盒的外表装饰构图也充分迎合了西方世界对于漆器图案的欣赏与解读方式。漆器最初传入西方开始受到欢迎是由于其将东方的山水景观有机地融入于西方的装饰系统当中,又同时突显了漆绘自身丰富的内容形式、亮泽的外表与新颖的装饰风格。漆器传入欧洲后,进行髹漆的主要欧洲家具为带有书柜的写字台,这种家具形式将漆绘呈现于与人眼视线平行的位置,当柜门打开时,呈现于观者面前的恰是一片金灿灿的黑漆描金山水景观。观者于是便被一幅幅内容相对独立但又相互关联的画面所吸引,开始逐一比对不同画面的内容,并在其之间建立关联。柜门打开后,水平和垂直排列的抽屉上呈现的漆画在家具表面建立起一种可供阅读的文本式的构图。㉙伊森·拉瑟(Ethan Lasser)指出,这样的家具是供人们来进行解读的,阅读的顺序可以从左至右,也可以从上至下,跨越所有抽屉的表面构建起一幅叙事性的画面。㉚很多欧洲家具上的抽屉组合都是用从中国或日本的漆器屏风上切割下来的单幅画面进行组装拼合而成的。

外销茶叶漆盒上,以茶叶制作到销售为题材的连环画式构图巧妙地迎合了西方观者对于叙事性漆画的喜爱。前述的广东省博物馆馆藏的一件茶叶漆盒就是通过这样的主题和构图来进行的盒子表面的整体设计。还有一些茶叶漆盒的刻画主体则更加侧重于茶叶售卖或茶叶制作的场景。例如,广东省博物馆还收藏有一件落有“广州市王广兴”款的长方形茶叶盒,盒子表面以描金和红彩绘有以茶号为主体的通景画。盒子的正面展现了茶叶店铺门前的院内堆满茶叶货箱、一派繁荣的售茶场景。箱子上标有“正山”、“六安”、“月字龙井”等茶号。这些都是当时中国著名的茶叶品牌。茶商正在向客户介绍茶叶,而茶农们则挑着担子进出庭院运货。㉛美国埃塞克斯中心收藏的一件19世纪中叶的茶叶漆盒表面则细致刻画了茶叶从种植到加工的场景。㉜

外销茶叶漆盒在19世纪得以流行的另外一个重要原因就在于其审美和实用性的完美结合。漆器本身所具有的防潮湿的特点、再配合漆盒里面配套的锡制茶叶罐组合,使得里面所装的名贵茶叶能更好地受到密闭防水保护,良好地保存更长时间。而茶叶漆盒上装配的造型或简洁或华丽的铜锁延续了早前盛行于西方的给茶叶罐或茶叶盒配锁的传统,使名贵的茶叶能为主人妥善保管。

目前所见的19世纪初以来的外销茶叶漆盒展现了随时代发展所具备的不同时期的特点。19世纪30年代以前的茶叶漆盒以相对瘦高的八边形为主,表面装饰图案一般为构图简单、具有重复性和装饰性的花卉植物图案。而19世纪30年代以后一直到19世纪后半叶的茶叶漆盒则以相对矮平的八边形或长方形为主,表面多装饰以连环画式的茶叶种植和售卖场景。此外,19世纪早期的茶叶漆盒虽然装饰图案较为简单,但盒子上装配的铜锁形状刻画细致而生动,一般呈蝙蝠型或蝴蝶型,分别取“福”与“蝠”、“蝶”与“耋”的谐音,寓意福气与长寿。美国的塞勒姆皮博迪博物馆、费城艺术博物馆、费城吉拉德学院就收藏有数个此类茶叶漆盒。㉝而之后的茶叶盒配锁都为简单的菱形样式。不过后期的茶叶漆盒在造型方面则更加华丽。很多盒子的底部四角设计有龙爪形态的底座,盒盖带有波浪形的坡度,并在盒子的两侧装有蛇形金属环作为把手。例如美国塞勒姆埃塞克斯中心收藏的一件茶叶漆盒和广东省博物馆收藏的一件茶叶盒。㉞

外销茶叶漆盒的很多设计细节都体现了这一类型的器物所具有的个人性、专用性和作为贵重礼品的特性。目前流传下来的茶叶漆盒,有数个在其盒内所配套的白蜡制成的分隔结构内发现有馈赠者所附的简短留言,这样的留言同时也为确定漆盒的年代提供了准确的信息。前文所提到的美国的塞勒姆皮博迪博物馆、费城艺术博物馆和费城吉拉德学院所藏茶叶漆盒内都发现有这样的留言。有的是中国行商送给美国大班的礼物,有的是在广州的美国经商者带给家乡朋友的礼物。一些茶叶漆盒还在盒盖上绘有主人的姓名缩写。例如,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的一件茶叶漆盒在盒盖的开光正中央就写有“WJCCB”几个字母的姓名缩写,字母与整个盒子的花卉几何描金纹饰有机结合为一个整体,显然是事先经过精心设计的(图4)。㉟另外,有些茶叶漆盒还在盒盖内写有所装茶叶的品种。例如,费城吉拉德学院所藏茶叶漆盒的盒盖内正中央写有“高茂熙春”四个汉字,意指盒内所装的是名贵的熙春茶。㊱

文章开头提到的将茶叶漆盒作为礼品的怡和行行商伍氏正是以出口熙春茶起家的。1777年伍氏曾出售了一百箱熙春茶和一百一十二包生丝给英国商人。只不过当时的伍氏还未建立起正式的商行。到了1806年伍氏已经成为了广州商界的要人,在对外茶叶贸易方面的业绩尤为突出。㊲怡和行是广州十三行中其中的一家。十三行是由清政府批准,代理清政府来行使对外贸易职能的、具有半官半商性质的机构。十三行的商馆可以说是当时中西贸易的中心。来华进行贸易的外商根据清政府的规定只能和十三行的商人进行大宗贸易往来,并居住在十三行附近的指定街区。㊳十三行的行商经营的大宗贸易是茶叶、丝绸等,同时也经营漆器、牙雕、家具、外销画等艺术品。外销艺术品的生产主要有两种形式,一是外商看样订货,即艺术品的形式和花纹都是已经确定好的;二是来样订货,即外商将自己喜欢的图样或设计交给行商,由行商根据样式进行生产。㊴行商由此成为沟通外商喜好与工匠制作的重要中间人,并对行商的品味与喜好有着深入的了解。由于长期在十三行附近的指定区域居住并进行贸易,外商对当地有着别样的感情。威廉·亨特(William Hunter)曾提到“这块地方曾经是广大的中华大地唯一给外国人居住的地方。”“这里的生活充满情趣,彼此间良好的社会感情和无限友谊的存在。”㊵当地的行商与外商之间的生意伙伴关系是需要长期经营和维系的,这种经营是彼此在沟通中对相互文化背景的了解,而礼物的交换则是维系这种合作的关系的手段之一。外销茶叶漆盒作为礼物的重要性由此得到了体现。此外,值得一提的是,怡和行行商伍氏的肖像也成为了外销画的一个重要题材,成为外商回国时的纪念品,可能也是为了对促成生意顺利的合作伙伴表示谢意。英国学院派画家乔治·钱纳利(George Chinnery)曾接受美国费城客户本杰明·威尔考克斯的订制,于19世纪初在广州绘制了伍氏的油画肖像。㊶英国维多利亚与阿尔伯特博物馆也藏有一幅广州画师于1840~1850年左右绘制的伍氏的水彩肖像。㊷

四、结语

外销茶叶漆盒是一种在短短两百年左右的时间内,伴随着文化生活方式的东西交流而创造出来的一种新器型。这种新器型从诞生到发展一直受到东西方文化互动的影响。茶叶漆盒的外观设计乍一看是中国文化的产物,而实质上这种器型的产生和发展体现了西方世界对中国文化的不断探索与理解。

茶叶漆盒的器型发展主要可以分为两个阶段。第一个阶段为带锁的茶叶罐或各种材质的带锁的茶叶盒。这个阶段以西方世界根据自身对中国文化的理解来进行新器型的开发和创作为主。带锁的各种样式的茶叶盒体现了新兴的茶叶文化给西方社会带来的重大影响,以及茶叶作为一种珍贵的东方物产受到的高度重视。第二个阶段为形制相对统一的黑漆描金带锁茶叶盒。这个阶段以中国在贸易往来中根据对西方文化的理解来对茶叶盒进行再次设计和开发为主。这一阶段体现了中国商人和工匠在频繁地对外贸易交往中与西方文化的互动。中国的开发者与制造者敏锐地捕捉到了西方世界所欣赏的中国风,以及茶文化和西方女性社交圈的紧密关联。这种带锁的精致黑漆描金小盒子有效成为了沟通中西方文化的桥梁,也成为了以茶叶为大宗贸易的中西方贸易时期的历史见证。

注释:

①根据梁嘉彬上世纪30年代的考证,广东十三行的行名人名中经常出现的英文姓名Houqua是指怡和行商行的伍氏商人。梁嘉彬:《广东十三行考》,第252-254页。广东人民出版社,2009年。

②Jean Lee, Philadelphians and the China Trade, 1784-1844, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1984, p. 169.

③Madeleine Jarr, Chinoiserie—Chinese Influence on European Decorative Arts in the 17th-18th Centuries, New York: Sotheby Publishers, 1981, p. 226.

④Nancy Davis, The American China Trade, 1784-1844: Products for the Middle Class, PhD dissertation, Washington D.C.: The George Washington University, 1987, p. 191.

⑤Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p. 30.

⑥Nancy Davis, The American China Trade, 1784-1844: Products for the Middle Class, PhD dissertation, Washington D.C.: The GeorgeWashington University, 1987, p. 191.

⑦广东省博物馆编:《异趣同辉:广东省博物馆藏清代外销艺术精品集》,第196页,广州:岭南美术出版社,2013年。

⑧郭丹英:《加了锁的茶叶盒》,第18-25页,采自中国茶叶博物馆、广东省博物馆编《听秋啜茗:广东省博物馆藏清代茶文物展》,杭州:西冷印社出版社,2014年。

⑨Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p.9, 17.

⑩Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, pp.23-24, 29.

⑪Recent Accessions, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 11, No. 9(May 1953), pp. 260-264.

⑫Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p. 37.

⑬Reka Fisher, English Tea Caddy, Bulletin(St. Louis Art Museum), Vol. 15, No. 2(April-June 1979), pp. 174-175.

⑭Reka Fisher, English Tea Caddy, Bulletin(St. Louis Art Museum),Vol. 15, No. 2 (April-June 1979), pp. 174-175.

⑮Hugh Honour, Chinoiserie: the Vision of Cathay, London: J. Murray, 1961, p. 89.

⑯Hugh Honour, Chinoiserie: the Vision of Cathay, London: J. Murray, 1961, p. 89.

⑰Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p. 32.

⑱Hugh Honour, Chinoiserie: the Vision of Cathay, London: J. Murray, 1961, p. 87.

⑲Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p. 87.

⑳Rupert Faulkner(ed.), Tea: East & West, London: V & A Publications, 2003, P. 105.

㉑Jane Pettigrew, A Social History of Tea, London: The National Trust, 2001, p. 87.

㉒David Porter, The Chinese Taste in Eighteenth-Century England, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 8.

㉓Nancy Davis, The American China Trade, 1784-1844: Products for the Middle Class, PhD dissertation, Washington D.C.: The George Washington University, 1987, p. 190.

㉔Carl Crossman, The Decorative Arts of the China Trade: Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, Suffolk: Antique Collectors’ Club, 1991, p. 23.

㉕朱家溍:《清代漆器概述》,第81页,《文物》,1994年第2期。夏更起:《故宫博物院藏洋漆与仿洋漆器探源》,第138页,《故宫博物院院刊》,2015年第6期。Oliver Impey and ChristiaanJörg, Japanese Export Lacquer 1580-1850, Amsterdam: Hotei Publishing, 2005, pp. 18-19.

㉖袁宣萍:《中国外销漆家具及其对欧洲的影响》,第23页,《装饰》,2006年7月。

㉗Stacey Sloboda, Chinoiserie: Commerce and Critical Ornament in Eiteenth-Century Britain, Manchester and New York: Manchester University Press, 2014, pp. 119-120.

㉘Yang Chi-ming,“ Asia Out of Place: the Aesthetics of Incorruptibility in Behn’sOroonoko”, Eighteenth-Century Studies, 42:2(2009), p. 239; Tita Chico,“The Arts of Beauty: Woman’s cosmetics and Pope’s Ekphrasis”, Eighteenth-Century Life, 26:1(2002), pp. 1-23.

㉙Stacey Sloboda, Chinoiserie: Commerce and Critical Ornament in Eighteenth-Century Britain, Manchester and New York: Manchester University Press, 2014, p. 117-118.

㉚Ethan Lasser,“ Reading Jappaned Furniture”, in C. Gorman and D. Raizman(eds.), Objects, Audiences, and Literatures: Alternative Narratives in the History of Design, Newcastle: Cambridge Scholars publishing, 2007, pp. 5-7.

㉛中国茶叶博物馆、广东省博物馆编《听秋啜茗:广东省博物馆藏清代茶文物展》,第145页,杭州:西冷印社出版社,2014年。

㉜Carl Crossman, The Decorative Arts of the China Trade: Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, Suffolk: Antique Collectors’ Club, 1991, p. 279.

㉝Carl Crossman, The Decorative Arts of the China Trade: Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, Suffolk: Antique Collectors’ Club, 1991, p. 279; Jean Lee, Philadelphians and the China Trade, 1784-1844, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1984, p. 108, 169; Jonathan Goldstein, Philadelphia and the China Trade, 1682-1846: Commercial, Cultural, and Attitudinal Effects, University Park: Pennsylvania State University Press, 1978, p. 36.

㉞Carl Crossman, The Decorative Arts of the China Trade: Paintings, Furnishings and Exotic Curiosities, Suffolk: Antique Collectors’ Club, 1991, pp. 279-280. 中国茶叶博物馆、广东省博物馆编《听秋啜茗:广东省博物馆藏清代茶文物展》,第144页,杭州:西冷印社出版社,2014年。

㉟Craig Clunas(ed.), Chinese Export Art and Design, London: Victoria and Albert Museum, 1987, p.90, 93.

㊱Jean Lee, Philadelphians and the China Trade, 1784-1844, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1984, p. 108.

㊲梁嘉彬:《广东十三行考》,广东人民出版社,2009年,第253-254页。

㊳赵春晨、陈享东:《论清代广州十三行商馆区的兴起》,《清史研究》2011年第3期,第25-28页。

㊴程存洁:《中西交流下的产物:谈广州博物馆藏广州外销艺术品》,第12-15页,采自广州博物馆编《海贸遗珍:18-19世纪初广州外销艺术品》,上海:上海古籍出版社,2005年。

㊵William Hunter著,冯树铁译《广州“番鬼”录》,第19页,广东人民出版社,1993年。

㊶Jean Lee, Philadelphians and the China Trade, 1784-1844, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1984, pp. 36-37. 陈滢《美术历史中的广州外销油画》,第185页,采自广东省博物馆编《异趣同辉:清代外销艺术品国际学术研讨会论文集》,广州:岭南美术出版社,2014年。

㊷Craig Clunas(ed.), Chinese Export Art and Design, London: Victoria and Albert Museum, 1987, pp. 125-126.

陈 轩 故宫博物院 馆员 博士

Export Sales Lacquer Tea Caddies in the Qing Dynasty

Chen Xuan

The article studies the origin, development and social value of lacquer tea caddies for export sales in the process of Chinese and western culture communication from 18th to 19th century, and illustrates gifts exchanging in trade is an important way of culture communication. There are two periods in the process of generation and development of lacquer tea caddies shape. The first one is tea tins with locks and tea caddies in various materials. Tea caddies’ form show the same at the second period, usually with golden patterns on black lacquer, which is Chinese redesign according to understanding of western culture from trading. What’s more, the latter one is the bridge between Chinese and western culture and also the history witness of the bulk tea trade in Chinese and western trade period.

the Qing Dynasty; Export Sales; Paint;Trade;Cultural Communication;

J18;J06

A

1674-7518(2016)04-0056-07