莫高窟早期平棋图案艺术研究

2016-02-05邵强军

邵强军,张 铭

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730000;2.天水市麦积山石窟艺术研究所,甘肃 天水 741026)

莫高窟早期平棋图案艺术研究

邵强军1,张 铭2

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730000;2.天水市麦积山石窟艺术研究所,甘肃 天水 741026)

平棋图案集中出现在敦煌早期石窟顶部,是敦煌图案中的重要组成部分之一。该图案主要由飞天、莲花、忍冬纹、几何纹等纹样构成,这些纹样题材的选用不但相对固定,其中一些还具有一定的象征意义,如莲花和忍冬纹等就代表着长久的生命力和天界表象的象征。另外,该图案的绘制呈现出三种视角:正视、侧视、正侧视结合,这不但与艺术自身的演变规律有关,对宗教意涵的有效传递也是影响其呈现视角的重要原因。

莫高窟;十六国北朝;平棋;图案

平棋①在《敦煌学大辞典》中,涉及到对平棋的定义有四处,分别是:“平棋:建筑物内部的天花。在石窟中指窟顶连续整齐的方形装饰图案。北魏、西魏、北周石窟中心柱周围的平顶作较大块棋格图案,多作斗四布局,中心绘莲花、飞天,周围斗四边沿绘边饰。宋、西夏窟顶的坡面分作较小的四方棋格,绘莲花或宝相花,纹饰多样,色彩富丽。(孙儒僴)”;“平棋图案:敦煌石窟建筑装饰一种。北朝中心柱窟窟顶平棋(天花板)和中、晚唐诸窟佛龛龛顶平棋上的装饰。又,西夏时期改绘的前代覆斗形窟,窟内顶部四坡遍画棋格形团花,形同佛龛龛顶平棋装饰,在敦煌图案分类中,亦可称平棋图案。参见‘斗四方井套叠平棋图案’、‘棋格团花平棋图案’。(欧阳琳)”;“斗四方井套叠平棋图案:平棋图案一种,仿中国古代宫殿内平棋(天花板)装饰。敦煌石窟主要绘于北朝中心柱窟内。其结构是边饰构成的方井内,如此多重套叠而成。井心绘一轮状大莲花,四岔角分别绘光焰纹与飞天或莲荷纹。若干斗四方井作二方连续,环绕中心塔柱四周窟顶,即平棋装饰(单独装饰于覆斗形窟顶藻井上,即藻井图案)。(欧阳琳)”;“棋格团花平棋图案:平棋图案一种。仿中国古代殿堂内屋顶平棋(天花板)装饰。其结构是以窄条边饰结成棋格状,每格内绘一团花。团花有三种:云头纹团花,茶花纹团花,方形莲瓣纹团花,多为两种相间排列。始见于盛唐后期,中晚唐时,多绘于窟内方口帐形龛内顶部,五代以后多绘于窟内顶部四坡。(欧阳琳)”。可见这四个定义都将平棋图案等同于平棋,忽视了平棋方井本身在木构殿堂中就是一种建筑顶部装饰构件,而只注意到方井边沿和方井内部的丹青绘画装饰,或者将平棋方井和彩绘笼统的都称为平棋图案(或许莫高窟平棋在方井平面化的情况中可称为平棋图案,但是诸如北凉268窟存在的泥塑方井却是不可以这么称呼,汉室宫殿中的平棋更是不可以笼统的称为平棋图案)。见季羡林主编《敦煌学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1998年,第33页、第206页。是古代宫殿内的顶部装饰构造,俗称“天花板”,多以四条木板结成一个方井,多个方井互相连接成棋格状,方井中多饰以莲荷图案。即平棋由骨架和图案两部分组成,其中图案又由方井边饰图案和方井内的图案组成,这些内容共同构成平棋艺术。这种惯用于建筑顶部的装饰构造,也被引进佛教石窟中。②如北魏云冈石窟第7窟主室顶作六格平棋天花,方井内雕饰莲花;敦煌莫高窟十六国北朝时期的诸多石窟等。北朝时期敦煌莫高窟的洞窟形制多以中心塔柱窟为主流,平棋主要装饰在环绕中心塔柱窟顶一周的位置,这是对中原宫殿顶部平棋构造的模仿。③其时表现手法和材质都已发生改变,云冈第7窟平棋方井和图案均为石质雕刻,莫高窟除北凉268窟平棋方井为仿木泥塑,其余窟中皆为平面涂绘,并且在十六国北朝时期平棋均为斗四方井套叠,而到了盛唐后期、中晚唐时,又恢复成汉式殿堂中棋格状,但棋格状平棋位置由建筑顶部转移到了方形佛龛顶。另外到了五代以后的宋、西夏时期,仍然以棋格状平棋装饰于窟顶四坡面,发生了由平面装饰到坡面的转变。莫高窟平棋艺术在此时期也得以繁荣和发展。对于莫高窟图案的研究,前贤已做过诸多有价值的工作,④如关友惠以考古类型学的方法,对莫高窟早期图案纹饰进行了分类,以及从图案的特点和装饰作用做了讨论。见关友惠《敦煌莫高窟早期图案纹饰》,《兰州大学学报(社会科学版)》,1980年第2期;薄小莹也从考古类型学的角度对莫高窟六世纪末至九世纪中叶的装饰图案进行了整理,对图案分为了九期。见薄小莹《敦煌莫高窟六世纪末至九世纪中叶的装饰图案》,马世长编《敦煌图案》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1992年,第50~112页;赵声良从敦煌早期石窟图案形象的特征及样式源流等问题进行了探讨。见赵声良《天国的装饰——敦煌早期石窟装饰艺术研究之一》,《装饰》,2008年第6期,第28~33页;刘珂艳也从艺术的视角对莫高窟北凉、北魏、西魏和北周的图案,以装饰题材、纹样组织、色彩运用及表现手法四个方面为内容论述了早期图案的特征。见刘珂艳《敦煌莫高窟早期石窟装饰图案分析》,《艺术百家》,2009年第4期,第111~121页;李敏两篇文章中同样从艺术的视角对早期图案,以纹样形态、图案构成、装饰特征、装饰风格等方面为内容做了探讨。见李敏《敦煌北凉、北魏壁画装饰图案》,《敦煌研究》,2008年第3期,第25~33页;李敏《莫高窟西魏北周装饰图案研究》,《敦煌研究》,2010年第1期,第14~19页。多侧重于图案考古分类、艺术风格的讨论。本文将从图案得以施画的物质载体和施展环境入手,以敦煌莫高窟十六国北朝各个时期,平棋方数最多、保存最为完好、后代不曾重绘的四个洞窟为主,探讨其为何在题材的选用上是相对固定的?平棋图案视角的演变又是如何积极配合石窟意涵的有效传递而做出回应?我们将带着这两个问题进行探讨。

一、题 材

(一)各时期平棋选用题材的基本情况

1.北凉

平棋有泥塑彩绘和平面彩绘两种,前者是塑绘结合,后者仅是彩绘。目前在莫高窟北凉时期仅见第268窟为泥塑彩绘平棋,也是莫高窟唯一的仿木结构平棋。268窟为平面呈纵长方形的小型禅窟,窟顶存两大、两小四方平棋(图1)。①“(268窟)窟顶斗四莲花、火焰、化生、飞天平棋图案四方。”见敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第109页。经笔者实际勘查,实际上此窟中最前方还残存第五方平棋的一角,绘有飞天。其中一大方平棋为三层套叠,其选用题材,由外而内第一层方井四角呈“V”字形绕井心顺时针旋转的飞天各一;第二层四角为摩尼宝光焰纹和莲花化生相间出现,摩尼宝之光以火焰纹来表现,侧视状莲花上化生一有头光且正面盘坐的天人;第三层为绿色莲池上一正视大圆轮形莲花。另一大平棋方井呈现五层套叠,由外向内第一层除底色为白色,与前一方平棋相同;第二、三、四层均绘三片莲瓣侧视状莲花;第五层仍为绿色莲池上一正视大圆轮形莲花。两方小平棋均为三层套叠,其第一、二层为三瓣侧视状莲花,中心为圆轮形莲花及绿池。四方平棋泥塑套斗方井边饰图案已脱落,依稀可见忍冬纹残迹。

2.北魏

平面彩绘平棋出现于北魏中期的中心塔柱窟,这些石窟开凿规整,窟体较大,窟顶前部为人字坡,后部为环绕中心塔柱一周的平棋。

莫高窟现存北魏时期的中心塔柱窟共有10个,分别是251窟(平棋16方)、254窟(平棋14方)、257窟(平棋2方,皆残)、259窟(平棋3方)、260窟(平棋14方,熏黑)、263窟(西夏绘)、431窟(平棋15方)、435窟(平棋11方)、437窟(宋绘)、487窟(全毁)。[1]下面我们就以平棋方数最多、保存最完好、未经后代重绘的251窟平棋为代表,进行题材上的分析:

莫高窟第251窟平棋(图2),在选用题材上,由外向内第一层方井四角飞天和侧视小莲花均有表现,与北凉268窟相比,不同之处在于莲花的莲瓣略显消瘦,区别于北凉时期宽大而肥的表现特征。但是值得注意的是此时期251窟平棋图案中,不但延续北凉飞天上身正视、下身侧视的状态,而且也出现了整身飞天以全侧视的角度表现;第二层四角则将北凉时期莲花、莲花化生天人完全由摩尼宝光焰纹所代替,②另外一个值得注意的现象是,251窟中平棋第二层四角全部转变为摩尼宝光焰纹,虽然在此窟中没有看到以往平棋第二层四角的莲花化生天人题材的去向,但是在同时期的257窟和260窟的平棋里,这一题材表现在了中心大圆轮莲花莲池之中。并且火焰纹由细变粗,充盈着三角形空间,使得构图非常饱满。变化最大的是第三层中心的大圆轮莲花,其莲花瓣由原来的一层增加至两层。方井边饰纹样主要饰以忍冬纹、小花纹和菱格几何纹等。

图2 莫高窟北魏第251窟平棋

3.西魏

到了西魏时期,敦煌艺术趋于新的繁荣。石窟的营建由前期单一的中心塔柱窟向多类型窟变化,如出现了覆斗形窟,这不但在一定程度上削弱了中心柱窟的地位,而且窟形也发生了一些变化,与前期宽阔高大的形制有所不同,人字坡坡面被缩短,有些洞窟内人字坡后坡檐枋直接中心塔柱与平棋,导致塔柱前的平棋消失。

现存莫高窟西魏时期有平棋的洞窟为288窟(平棋16方)、248窟(平棋11方)和246窟(西夏绘),[1]我们选取288窟进行介绍:288窟平棋(图3)在选用题材上,由外向内第一层方井四角全部表现为飞天,没有了侧视小莲花,变化最大的是飞天着装以“褒衣博带”式来表现,形象以“秀骨清像”式来呈现,另外,以整身全侧视飞天完全取代了正侧视结合的飞天;第二层四角延续了北魏摩尼宝光焰纹;第三层中心大圆轮莲花也没有变化。变化的是方井边饰中新出现了方格状几何纹样和龟甲忍冬套链纹。

图3 莫高窟西魏第288窟平棋

4.北周

现存莫高窟北周时期有平棋的洞窟共有4个,分别是428窟(平棋30方)、442窟(平棋6方半)、430窟(平棋3方)、290窟(平棋11方)[1]

现以被称为北朝平棋之最的428窟(图4)为例来探讨:其在题材选用上,平棋由外向内第一层四角飞天,由前期的“V”字变为了“U”字形,形态显得更加柔和与舒畅,仍然裸露上身充盈在白底色三角形空间内;第二层四角变为了似忍冬状的光焰纹,已经没有了摩尼宝;第三层中心大圆轮莲花莲瓣增加至三层。方井的边饰纹样趋于减少,只有忍冬纹和几何纹。

图4 莫高窟北周第428窟平棋

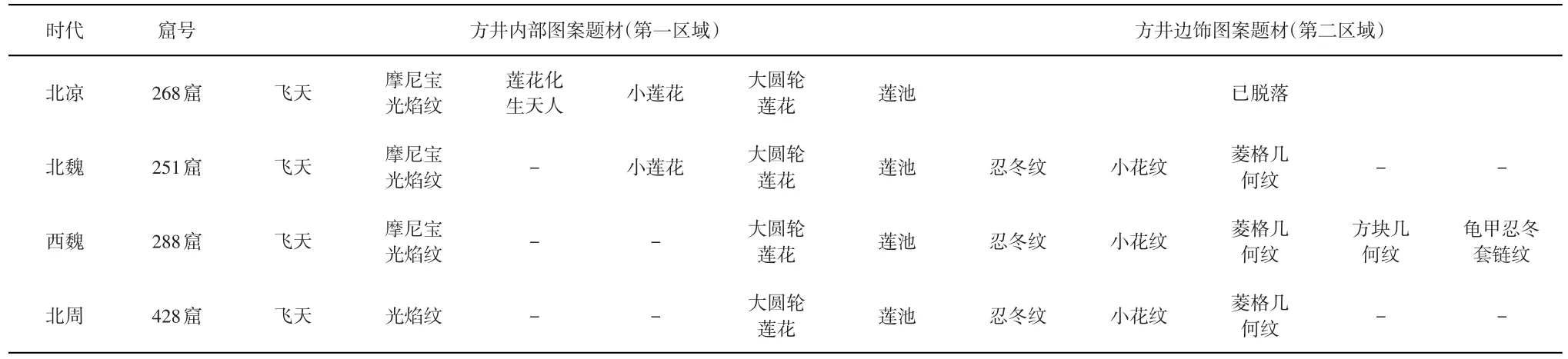

以上选取了十六国北朝各个时期平棋方数最多、保存最完好、后代不曾重绘的四个洞窟的平棋,介绍了其在选用题材上的基本情况,为了便于更加清楚地观察,现将这些洞窟平棋所选用题材汇总如下(表1):

(二)平棋选用题材的特征和象征意义

通过上文对平棋进行的图像志描述和列表汇总,我们可以得知以下内容:

1.固定化特征

平棋图案所选用题材可根据平棋结构划分为两个区域,即第一个区域为平棋方井内部所选用题材,第二个区域为平棋方井边饰上所选用题材,并且这两个区域图案题材的选用随时代的推移而逐渐成熟和固定化。

第一区域是方井内部,北凉时期268窟第一层方井四角飞天和侧视状小莲花都有出现;第二层莲花化生天人和摩尼宝光焰纹交替出现,表现出不确定性。但是越往后,如北魏251窟、西魏288窟和北周428窟等,平棋图案的选用题材和位置则完全固定下来。即第一层四角选用绕方井中心旋转飞翔的飞天,第二层四角为摩尼宝光焰纹,第三层以莲池里的大圆轮莲花表现,偶有化生天人出现(如北魏257窟和260窟)。总括第一个区域所选用题材,在各个时代基本一致,以飞天、摩尼宝光焰纹、莲花化生天人、侧视状小莲花、正视状大圆轮莲花、莲池等图案为主,除了北凉,在北朝时期,莲花化生天人置于中心莲池中,侧视状小莲花也渐渐在方井第二层四角消失。第二个区域所选用题材,虽然仅在西魏增加了龟甲忍冬套链纹,并且在北周就很快消失了,但始终存在的图案仍然以忍冬纹、小花纹、几何纹等为主。

那么,由这两个区域所选用题材固定化的这一特征,可以推断出北凉268窟已脱落的方井边饰图案,很可能是以忍冬纹、小花纹、几何纹等为主。

2.象征意义

平棋这两个区域图案所选用题材,可将其分为两类,即有象征意义纹样和无象征意义纹样。有象征意义纹样包括第一区域方井内部的所有纹样(飞天、摩尼宝光焰纹、莲花纹、莲花化生天人、莲池等)和第二区域方井边饰部分纹样(忍冬纹、小花纹、龟甲忍冬套链纹);无象征意义纹样以第二区域方井边饰几何纹为主,又衍生出菱格几何纹和方块几何纹两种。此两类纹样除了都具有装饰功能外,前者具有象征性意义,后者则只具有装饰作用。

对于有象征意义的纹样,第一区域方井内部所有选用题材都象征着佛教天国世界。魏晋南北朝是大乘佛教在中国流行的时期,大乘佛教“致力于一切众生的解救,以建立佛国净土为目的”。[2]在南北朝佛教建筑中的平棋、人字坡、藻井、龛楣等部位常有象征性表现。佛教洞窟建筑形制的结构大多有涵盖天地的意味,赵声良也认为:“在石窟的顶部表现天国世界,是最常见的做法。”[3]那么,从平棋所处的石窟位置来看,此方位最高,是代表着佛教天国世界。另外,飞天、摩尼宝光焰纹、莲花纹、莲花化生天人、莲池等这些题材,总体观之确与宗教性质相互一致,都属于净土天国中的形象。窟顶这一特定位置也就决定了平棋图案所选这些内容,必定要与净土天国中的形象相匹配,这是为了让图案内容与形式达到统一的结果。

表1 莫高窟早期代表洞窟平棋题材统计

第二区域方井边饰部分纹样,比如忍冬纹和龟甲纹是长久生命力和天界表象的象征。诸葛铠先生在《“忍冬纹”与“生命之树”》[4]一文,对于忍冬纹的源流和象征意义做了深入探讨,认为其“源于古代西亚和中亚盛行的‘生命树’崇拜”,“以树象征生命的生长和延续,以至认为食用某种果实就会长生不死”,如此,忍冬纹就具有了长久生命力的象征意义。还认为其“在佛教中象征‘天界’或‘净土’”,“与‘藻纹’相结合,成为建筑物‘厌火’的吉祥”。①对于忍冬纹具有“厌火”的吉祥,刘珂艳也认为:“平棋图案以方井斗斜套叠形式,小方井井心饰莲花花头纹样象征净洁,在中国传统概念中莲花有‘以厌火祥’的寓意。”笔者不赞同此说。由于平棋从汉式宫殿进入石窟中,环境和表现材质都发生改变,无论是莲花或似藻纹的忍冬纹,都已经失去了“厌火”的这层吉祥意义。而对于龟甲纹,《说文解字》曰:“龟,旧也。”[5]“龟”与“旧”古音相近,而“旧”与“久”相通,就是长寿的意思。《论衡·状留篇》曰:“龟生三百岁,大如钱,游于莲叶之上。三千岁青边缘,巨尺二寸……神灵之物也,故生迟留,历岁长久,故能明审。”[6]说明龟至少可以活三千岁,而且还被视为祥瑞②刘向《说苑·辨物》曰:“灵龟文五色,似玉似金,背阴向阳,上隆象天,下平法地,槃衍象山。回趾运转应四时,文著象二十八宿,蛇头龙翅,左(精)[睛]象日,右(精)[睛]象月,千岁之化,下气上通,知存亡吉凶之变。”见刘向撰,向宗鲁校证《说苑校证》,北京:中华书局,1987年,第456~457页。的象征。林圣智认为龟甲纹是一种天界表象,用来规范天界空间,是作为表现天界图案的载体。[7]

龟所具有的长寿、祥瑞和天界表象的特征,不但与忍冬纹的象征意义基本一致,而且又与佛教文化有很多共通性,因此才得以表现在佛教石窟中。在莫高窟西魏288窟平棋图案中,忍冬纹和龟甲纹是组合表现的,出现了龟甲忍冬套链纹,③另外,在莫高窟发现的北魏太和刺绣横幅花边上,也是龟甲忍冬套链纹。见敦煌文物研究所《新发现的北魏刺绣》,《文物》,1972年第2期,第54~60页、第73~74页。更加表明了龟甲纹和忍冬纹内在象征意义的统一性,即长久的生命力和天界表象的象征。

第二区域无象征意义的菱形几何纹和方形几何纹,配以间隔不一的色彩,它们没有具体的意义指向,但具有很强烈的装饰意味,再加之亮蓝色的边饰线,进一步强化了装饰效果,这在一定程度上,装饰和美化着理想中美好的佛国世界。

二、视 角

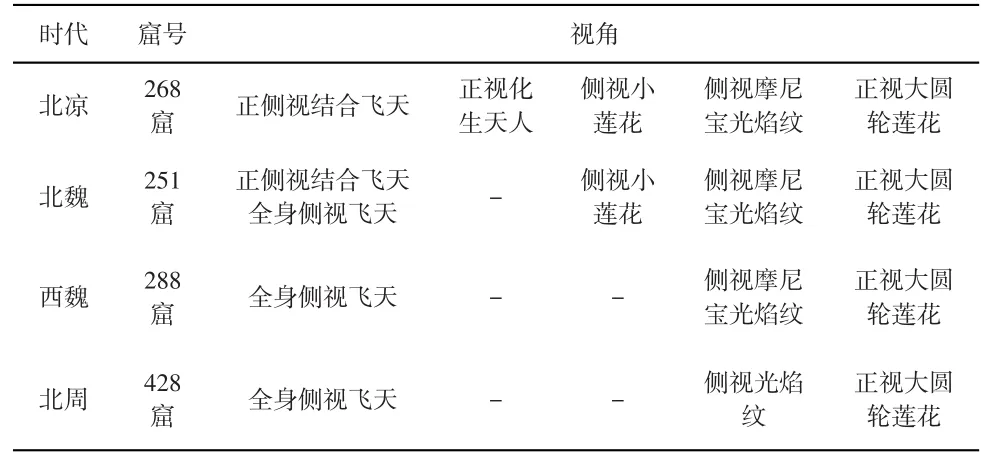

(一)平棋图案中的三种视角呈现

为了便于观察和归纳,首先将莫高窟十六国北朝各时代所选四个洞窟的平棋图案的呈现视角列表如下(表2):

表2 莫高窟早期代表洞窟平棋图案呈现视角统计

依上表,莫高窟各时期平棋图案的视角呈现可总结为三种:正视角度、侧视角度、正侧视结合角度。第一种体现在正视大圆轮莲花和化生天人;第二种体现在侧视小莲花和摩尼宝光焰纹;第三种体现在正侧视结合飞天。整体观察,在各个时代的演变过程中,方井第一层四角飞天视角的呈现产生了变化,由北凉时期的正侧视结合飞天,相继变为了北魏、西魏和北周时期的全身侧视飞天。另外莲花化生和侧视小莲花在后期也相继消失了,其他都保持不变。

(二)平棋图案的视角呈现形式与佛教意涵

一般情况下,在创作一件艺术作品时,为了最全面地反映物像的特征,是会选择物像投射在观者眼中面积最大的一面,这是艺术最常见的一种表现形式。另一方面,在具体的设计制作过程中,艺术的形式要与其所传递的意义相统一,那么,此时最能表现出事物特征的视角,或许并不能表达出所要传递的意义,这时就要在物像视角的表现上做出相应地调整,以适应内容的要求。即艺术表现形式如何与内容相统一的问题。莫高窟中的平棋艺术,也是遵循着这样的设计规律。这种规律体现在两个方面:首先是要能体现出平棋图案最全面特点的表现视角;其次是要能传递出相关的佛教意涵,进而对图案视角采取折中处理。

1.最全面视角的呈现

这种物像最大面积的呈现,体现在莫高窟平棋图案中的大圆轮莲花和摩尼宝光焰纹。

(1)大圆轮莲花。平棋图案中的大圆轮莲花,处于最里层方井的中心位置,并且倒着生长在莲池之中,即“圆渊方井,反植荷蕖。”[8]如此莲花则以其正面之最大面积呈现示人,同时此正面视角也符合其在石窟寺中所具有的佛教象征意义,即代表着状如圆轮形的发光星体。

“五六世纪新疆拜城县克孜尔石窟窟顶条幅式伎乐图,库车县库木吐喇千佛洞21窟穹窿顶壁画,就是以太阳莲花为中心的太阳光芒,一道光芒画一个菩萨。”[9]这里把莲花比作太阳。

在佛国世界里是充满光明的,“是诸佛土,虽复清净,皆有光明。”[10]那么石窟顶部作为佛教天国世界的象征,其上的平棋自然具备这层意义,“池中莲花,大如车轮,青色青光,黄色黄光,赤色赤光,白色白光,微妙香洁”[11]。平棋方井莲池中莲花,不但可以发出各色光芒,而且其形状为“大如车轮”之圆轮状。

这样,对于平棋图案中的大圆轮莲花纹来讲,画师在设计制作它的视角上,既是遵循了艺术自身对莲花最大化面积的要求这一规律,既以最全面的角度呈现出莲花的特征,又与佛教意涵达到统一。

(2)摩尼宝光焰纹。对于摩尼宝光焰纹亦是如此。此图案处于平棋方井第二层四角位置。在佛教艺术中,对于光常常以火焰的形式进行表现。如佛陀的背光边缘多绘以火焰状形象。作为佛教诸宝珠之一的摩尼宝珠,可以发出日月星体般的光芒,如经曰:“其摩尼光照百由旬,犹如和合百亿日月”、“一一摩尼珠,放千光明”,[10]其光芒转译在平棋艺术中,也是以火焰的形象表现出来。依经典我们会发现,摩尼宝光焰纹的主体其实是摩尼宝珠本身,光芒是宝珠自身所具有的属性,由于摩尼宝珠是圆形,无论从哪一角度其呈现给观者的面积都是一样多的,也就不存在视角的选择,但是对于其光芒的视觉化表现,即火焰,则选择了侧面视角,不但是面积最大的一面,而且也能更好地诠释其光“犹如和合百亿日月”、“放千光明”的意涵。甚至到了北周428窟完全舍弃了摩尼宝珠,全部绘以火焰纹。

2.对视角折中处理的呈现

平棋图案中的以上两种纹样,在设计制作的过程中其形式和内容达到了高度的统一,但是对于飞天和莲花化生天人则不然,而是对图案视角的呈现做了折中处理。

(1)飞天。对平棋方井第一层四角飞天视角的选择,在莫高窟各时期的平棋中表现出不一致性。飞天在北凉时是以上身和头部正面、下身侧面的视角进行表现的,到了北魏时期,又出现了全身侧视角度的飞天,在同一单元平棋中同正侧视角结合飞天同时呈现,这是图案演变过程中的一个过渡时期,到了西魏和北周,则没有了正侧视角结合飞天,完全由全侧视角度飞天所取代。飞天这种由正侧视结合——正侧视同全侧视兼有——全侧视的演变,究其原因则是由平棋图案自身的艺术规律和佛教意涵共同决定的。

北凉和北魏平棋中的飞天,其下身是侧视角度,而上身和头部却随着上肢的舒展呈现出正视的状态,这种矛盾的视觉形象,在于飞天多方位特征的展现。奇怪的是在北魏也并列出现全身侧视飞天,以至于到西魏和北周则完全转变为全身侧视飞天,从而取缔了飞天上身和头部正面的视角呈现。从艺术自身最大面积的呈现规律来讲,飞天这种矛盾视觉形象的好处是显而易见的,然而飞天作为整个平棋中的一部分,是要与整体平棋所要传递出的佛教意涵相统一。

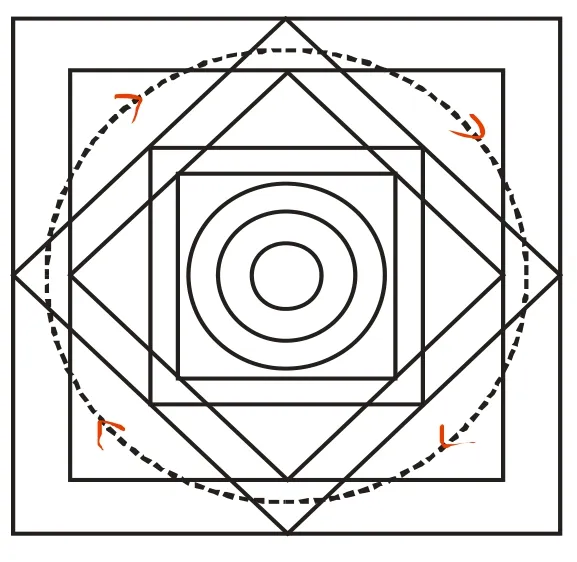

就莫高窟每方平棋图案而言,其骨架的设计呈现出向心式聚拢的形式。即三层大小不一的正方形以多层圆轮形大莲花为中心进行递减,正方形旋转式的递减,使得画面焦点集中在大圆轮莲花上,从而增强了图案的向心聚拢力;同时,第一层正方形四角飞天,也是以多层莲花为中心进行着旋转飞翔,这种飞翔在无形间形成一个虚拟的圆(如图5,虚线圆形所示),这样,就同多层圆轮形大莲花构成同心圆式样,不但进一步增强了图案的向心凝聚力,而且把三层正方形和大圆轮莲花从整体上统一起来,使得这种结构显得更加严密有效,也让整幅画面呈现出运动的旋律。

图5 向心式组织结构

平棋的这种向心式结构样式将中心大圆轮莲花、三重套叠方井、绕转飞天紧密地整合在一起,形成了以大圆轮莲花为中心的强烈聚拢力。这仅是单纯的从平棋骨架结构出发的,现在我们重新审视最外层的飞天,如果飞天的身体和头部眼神朝向中心莲花,那么这一切是为了加强这种向心聚拢力,焦点也就聚焦在了中心大圆莲花之上;反之,如若飞天上身和头部以正面呈现,尤其是头部,是会在无形中与信众形成面对面眼神上的交流,使得视觉焦点不再唯一停留在中心大圆莲花一处,从而削弱和分散了平棋强烈的向心聚拢力。信徒通往佛国净土世界是以莲花化生来承载,①“佛教所指的化生就是从莲花中所生,意指信奉佛教的人,来世将在净土世界化生于莲花中”。见李敏《敦煌北凉、北魏壁画装饰图案》,《敦煌研究》,2008年第3期,第25~33页;“莲花从淤泥中生出鲜美花叶的过程,被佛教用来象征其所主张的解脱过程,即从凡夫到圣人,从尘世到净界,从此岸到彼岸。”见张晓霞《中国古代植物装饰纹样发展源流》,江苏:苏州大学博士学位论文,2005年,第41页。莲花的这层功能也就意味着其是信徒进入佛国净土世界的通道,平棋骨架的向心式结构,将焦点聚拢在中心莲花上,其目的正在于体现佛教的这层意涵。

平棋图案中前期飞天的正侧视多面的视觉呈现,仅是遵循了艺术自身的规律,有其发展的合理性,故在北凉和西魏两时代得以表现。然而越到后期随着平棋艺术的不断成熟,发现了其与佛教意涵间的不一致性,故而在飞天视角上做出了相应地调整和折中处理,以配合平棋中飞天视角呈现的形式,同佛教意涵的有效传递而保持一致。

(2)化生天人和小莲花。化生天人在北凉268窟与侧视小莲花共同出现在平棋中,无论是化生天人中出现的小莲花还是没有天人的小莲花,都是以侧视角度呈现,而化生天人则以正面的视角盘坐于莲花上,并且有头光存在。此处小莲花并没有以正面最大面积的呈现,是考虑到要与化生天人形象的配合,之所以化生天人在北凉以后的平棋中很快消失了,是因为其正面呈现的视角,如同飞天上身和头部正面示人一样,对于平棋整体的向心聚拢力起到了分散的作用。紧接着作为化生天人基座的侧视小莲花在西魏和北周也消失了,被摩尼宝光焰纹所取代。其原因首先在于平棋图案所选用题材出现了重复的现象,即处于中心位置的正视大圆轮莲花和第二层四角的侧视小莲花,这两种莲花纹样只是在大小、视角及所处位置有所不同,随着平棋图案自身发展演化的不断成熟,最终淘汰了处于辅助地位的小莲花,随及在第二层的化生天人也就表现在了中心大圆轮莲花的莲池之中,如北魏257窟和260窟莲池中出现了裸体化生天人。

这种淘汰重复题材的演变现象,一方面是平棋图案艺术不断成熟的表现,在一定程度上是受艺术自身演变规律的支配;另一方面仍是为配合佛教意涵的有效传递做出的折中处理和妥协,处于平棋方井第二层四角的小莲花,虽然配合化生天人以侧面视角呈现,同中心大圆轮莲花相比是处在次要位置,然而相同的莲花题材形象会产生多个焦点,从而分散着平棋的向心聚拢力,对佛教意涵的有效传递起到消极的作用,故最终淘汰而只保留中心大圆轮莲花。

三、结 语

以上就敦煌莫高窟十六国北朝平棋方数最多、保存最为完好、后代不曾重绘的四个洞窟为主,从平棋题材和视角两个方面,分别探讨了平棋图案题材选择上的固定化特征,其原因在于飞天、摩尼宝光焰纹、莲花及莲花化生,都是佛国净土世界中才有的形象,忍冬纹和龟甲纹也有着长久生命力和天界表象的象征,这一切是由平棋所处石窟寺顶部代表“天”的位置和佛教属性所决定;平棋图案的三种视角表现,在遵循艺术自身最大化面积呈现的视觉规律的同时,尤其像飞天图案视角的前后演变,都在积极地配合着佛教意涵的有效传递而做出了折中处理和回应,使得图案表现形式与内容最终得以统一。

石窟寺中平棋天花的设计制作,是古代艺术家智慧的结晶,他们在不同环境和时代背景中,对艺术形式与内容如何达到统一所作出的努力,可为现代建筑顶部的装饰设计提供诸多启发。

[1]敦煌研究院,编.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社, 1996:100-107,177-194.

[2]魏承恩.中国佛教文化论稿[M].上海:上海人民出版社, 1991:319-320.

[3]赵声良.天国的装饰——敦煌早期石窟装饰艺术研究之一[J].装饰,2008,(6):28-33.

[4]诸葛铠.“忍冬纹”与“生命之树”[J].民族艺术,2007,(2):90-99.

[5]许慎.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:678.

[6]王充.论衡集解[M].北京:北京古籍出版社,1957:287.

[7]林圣智.中国中古时期墓葬中的天界表象——东亚的比较视野[C]∥巫鸿.古代墓葬美术研究:第一辑.北京:文物出版社,2011:131-162.

[8]萧统.文选[M].北京:中华书局,1977:14-15.

[9]靳之林.生命之树与中国民间民俗艺术[J].桂林:广西师范大学出版社,2001:120.

[10]畺良耶舍.佛说观无量寿佛经[M]∥大正藏:第12册:341.

[11]鸠摩罗什.佛说阿弥陀经[M]∥大正藏:第12册:346.

〔责任编辑 艾小刚〕

G127

A

1671-1351(2016)06-0070-06

2016-08-19

邵强军(1988-),男,甘肃天水人,兰州大学敦煌学研究所在读博士研究生。

国家科技支撑计划国家文化科技创新工程项目“丝绸之路文化主题展示服务系统及应用示范(2013BAH40F02)”阶段性成果