当代大学生媒介素养调查与对策——以湖北文理学院为例

2016-01-21沈春娥赵静静

沈春娥,赵静静

(湖北文理学院 文学院,湖北 襄阳 441053)

当代大学生媒介素养调查与对策

——以湖北文理学院为例

沈春娥,赵静静

(湖北文理学院文学院,湖北襄阳441053)

摘要:21世纪是信息飞速发展变化的时代,无处不在的媒介渗透影响着大学生的行为方式、思想观念以及其世界观、社会观和人生观,在这种背景下大学生的媒介素养显得尤为重要。基于对湖北文理学院大学生媒介素养现状的调查,提出:国家、社会、教育部门应为提升大学生媒介素养提供政策保障和支持;高校要开设媒介素养相关课程,加强媒介素养教育;大学生自身也应主动学习媒介知识,学会与媒介共存,不断提高自己的媒介素养。

关键词:大学生;媒介素养;湖北文理学院

在这个媒体资源丰富的时代,大众传媒在人们的生活中占有举足轻重的地位。我们的生活被各种媒介信息充斥并包围着,使用媒介已经成为了一种生活方式。一方面,大众传媒的迅猛发展使人们的价值观念、生活方式、行为方式和心理特征不断与时俱进,从而进一步推动了传播的发展。另一方面,研究表明,大众传媒的日益发展对人类社会实践生产的影响越来越深,已经被看作是促进经济发展、政府进步、文化传播的新兴工具,它与社会各个学科的关联度越来越密切,对一国公民的素质影响发挥着不可忽视的重要作用。

新媒介的迅速崛起带来的媒介环境是一个“危”与“机”并存的复杂环境,作为先进群体的大学生,要学会在信息处理中“去其糟粕,取其精华”,需要大学生能正确认识媒介功能,挖掘媒介性质,以发展的眼光和理性的思维让媒介信息服务于我们,做信息的主人。

一、媒介素养

(一)媒介素养的涵义解读

“媒介素养”是一个外来词,是英文“Media Literature”的中文翻译,可以理解为传媒素养、媒体素养、媒介认知能力或媒介识读能力。“媒介素养”一词最早被提出是在1933年英国人李维斯和他的学生汤普森出版的《文化与环境:培养批判的意识》一书中,意思是要鼓励学生对各种信息进行“翻辨和抵制”。媒介素养概念的提出引起了各国和各界人士密切而广泛的关注,并推动了媒介素养教育的形成与发展,使媒介素养逐渐深入广大群众。

1992年美国媒介素养研究中心对“媒介素养”概念进行了界定:媒介素养是公民应该具有的能力,这种能力是公民面对大众传播媒介的各种信息时所表现出的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力以及思辨的反应能力。[1]

目前学界对“媒介素养”还没有统一的确切的界定,但对媒介信息的鉴别能力和过滤能力被认为是媒介素养的基本内涵,这一观点得到了大多数研究者的认同。张开认为:“媒介素养是传统素养(听说读写)能力的延伸,它包括了人们对各种形式的媒介信息的解读能力,除了现在的听说读写能力外,还有批判性地观看、收听并解读影视、广播、网络、报纸、杂志、广告等媒介所传输的各种信息的能力,当然还包括使用信息技术来制作各种媒介信息的能力。”[2]

段京肃、杜骏飞认为:“媒介素养是指公众接触、解读、使用媒介的素养和修养。它包括三个主要环节:接触媒介——获取信息;解读媒介——批判地接受媒介信息;利用媒介——借助媒介工作和生活,通过媒介发出自己的声音并维护自己的利益。”[3]

结合这些研究者的观点,笔者认为媒介素养是对传统素养的延伸,是现代社会人们在媒介接触过程中所表现出的接触媒介、解读媒介、利用媒介的素质和修养。具体来讲,媒介素养应该包括三个方面:一是接触媒介——能够意识到媒介对信息获得的重要性,可以合理地分配获取信息的时间,理性地选择获取信息的方式;二是解读媒介——批判地认识、接受媒介信息,能够对信息的真假进行辨别,能够全面地、批判地认识媒介信息所带来的影响;三是使用媒介——能够正确地运用媒介获取自己想要的信息,解决学习、工作、生活中的实际问题,通过媒介发出自己的声音,维护自己的利益。

(二)提高大学生媒介素养的意义

大学生正处于世界观、人生观、价值观的形成中,生活在被海量信息包围的信息时代,面对纷繁复杂、无法阻挡的各类媒介信息,大学生难免会受到冲击。所以提高大学生的媒介素养,不仅能够帮助大学生树立健全的媒介观,形成正确的“三观”,更是信息时代素质教育的应尽义务。

1.媒介素养是现代社会公民必备的素质,是社会发展、时代进步对大学生的要求

传播学研究表明,信息化已成为现当代社会发展不可逆转的必然趋势。我们生活在一个信息社会,获取、传播、利用和借鉴信息表达我们的观点显得方便而简捷,这一方便造成我们对信息的依赖几乎达到了人们对水和空气的需求。在鱼目混珠、泥沙俱下的信息浪潮中,大学生普遍表现出获取信息速度快、评价信息能力低、信息运用能力弱及对媒介资源利用不充分或者不恰当等缺陷。面对环境复杂、形式多样的媒介信息,大学生媒介素养仍然处于低水平状态,这一群体在对媒介认知方面迫切需要科学的理论来指导,解答他们的疑惑。

2.提高媒介素养是大学生形成正确媒介观、提高个人素质的要求,也是大学生健康成长、全面发展不可或缺的素质

置身于“媒介社会”,漫天飞舞的信息犹如利剑刺向人们的每一根神经。我们不可避免地受到信息的“热心帮助”,却也始料不及地遭到信息的“无情迫害”。在这把名叫信息的“双刃剑”挥动时,大学生作为全媒体时代最活跃的知识群体之一,必须要有意识地去判断它所带来的正面影响和负面影响。一方面媒介传播的信息内容庞大繁杂,传播速度快捷,时效性强,开阔了大学生在知识和信息、娱乐消遣、人际交往、消费时尚等方面的视野,极大地扩展了大学生的信息空间,为大学生获取国内外政治、经济、文化发展的情况提供了帮助,让他们在信息环境的熏陶下学会掌握更加丰富且有用的信息,为他们在了解全局中把握如何恰到好处地判断问题奠定坚实的基础,从而对自我心态和自我行为做出最佳调整。另一方面,面对众多垃圾信息的轰炸, 容易使得大学生产生信息疲劳,容易在思想道德意识和行为中视而不见,听而不闻,致使大学生思想道德意识被弱化,甚至出现一些恶意发帖、消费攀比、滥用信息等“失范”行为。因此,大学生要健康成长、全面发展,必须要提高自己的媒介素养。

二、大学生媒介素养调查现状及原因分析

(一)在校大学生媒介素养调查现状

为了解在校大学生媒介素养现状,笔者进行了专门调查。该调查以湖北文理学院在校大学生为对象,用问卷调查的形式在全校范围内展开。此次调查共发出调查问卷300份,收回有效问卷256份,回收率85.3%。为了更全面地了解该校大学生的媒介素养状况,笔者从接触媒介、解读媒介、使用媒介三个方面进行了调查。

1.接触媒介的情况

(1)接触时间

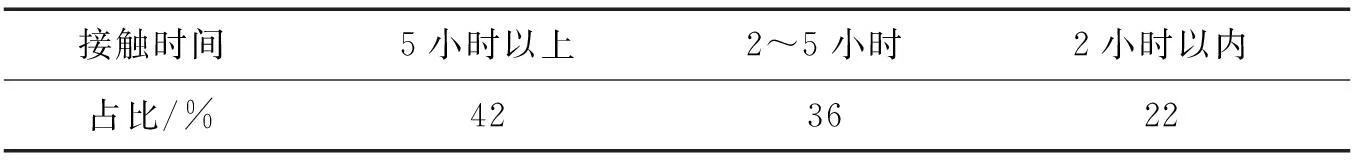

表1 湖北文理学院大学生媒介接触时间调查结果统计

调查显示,媒介接触时间在2小时以内的人数占22%,平均每天接触媒介的时间在2到5小时这个范围内的大学生占36%,而在5小时以上的占42%。可见,大学生在媒介接触时间上存在失当情况,对媒介接触时间没有做好量上的控制,沉溺其中。

(2)接触内容

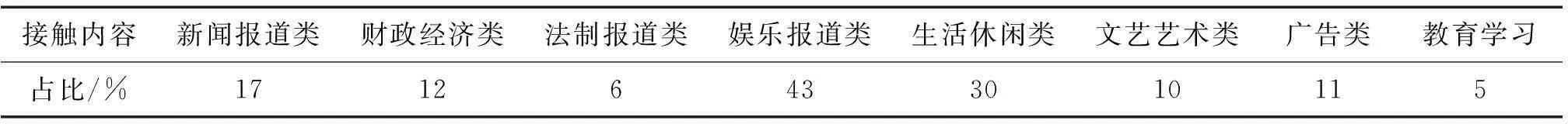

表2 湖北文理学院大学生媒介接触内容调查结果统计

调查发现,大学生在接触媒介内容上多选择娱乐报道类和生活休闲类,这两者占73%,而对于社科类报道则接触较少是,如对财经、法制接触占18%,在教育学习方面仅占5%。可见,大学生在媒介接触内容选择上过于注重生活休闲娱乐却忽视了财经经济、法制报道以及教育学习等内容的关注。

(3)接触目的

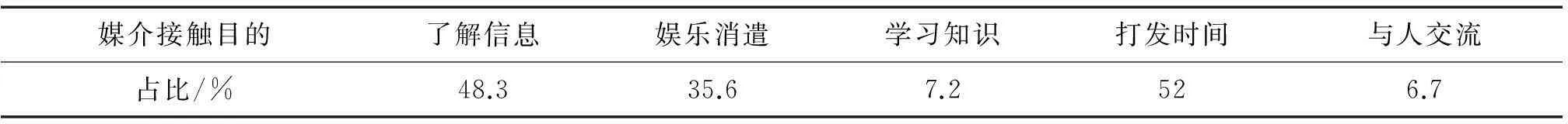

表3 湖北文理学院大学生媒体接触目的调查结果统计

调查显示, 在媒介接触目的方面,大学生选择“了解信息”作为其最主要的消费动机和心理需求的占48.3%,35.6%的人选择了“娱乐消遣”,且超过一半大学生接触媒介是用来打发时间。数据表明:大学生在媒介接触目的上娱乐消遣倾向明显。

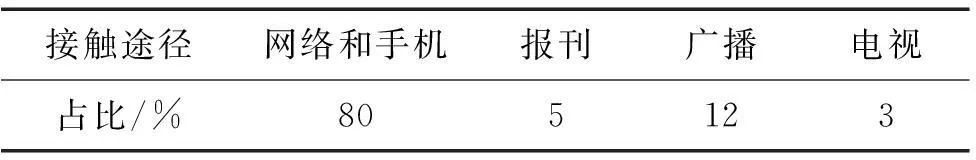

表4大学生媒介接触途径调查结果统计

接触途径网络和手机报刊广播电视占比/%805123

(4)接触方式和途径

调查显示,大学生通过报刊、电视获取媒介信息的占8%,通过广播获取信息的占12%,超过八成以上大学生接触媒介的渠道主要是网络和手机。可见,大学生媒介接触渠道相对单一。

2.解读媒介的情况

解读媒介的核心是对媒介内容不盲信,不盲从,保持对媒介的批判能力。媒介批判能力是衡量媒介素养的一项重要指标,既包括受众对传播内容的鉴别能力,也包括受众关于传媒对人、对社会的影响等深层次问题有足够的认识。为此,笔者主要从大学生对媒介(包括媒介本身及媒介报道的内容)的信任度、对新闻报道的真假进行辨别的能力、媒体报道对大学生的影响三方面来进行调查。

(1)对媒介的信任度

调查显示,大学生认为媒体报道在真实性上视情况而定,七成以上大学生认为媒体报道的真实性部分可信,对媒体报道真实性有理性认识。然而,仍然有三成多的大学生认为媒体报道真实性全部可信和完全不可信。这说明大学生对媒体报道内容真实性盲目的肯定或否定,缺乏理性认识,见表5。

表5大学生对媒介的信任度调查结果统计

媒体报道真实性部分可信全部可信完全不可信占比/%41.91714.1

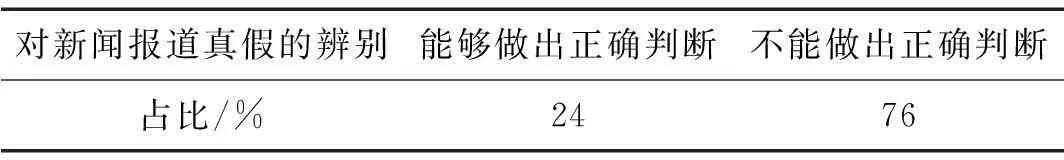

表6大学生对新闻报道真假的辨别调查结果统计

对新闻报道真假的辨别能够做出正确判断不能做出正确判断占比/%2476

(2)辨别新闻报道的真假

为了解大学生对新闻报道真假的辨别能力,设置了“你能否清楚分辨报纸上的新闻报道和观点评论?”“西方媒体常把中国报道成一个缺乏人权的国家,你认为这种报道实际上是真实报道还是歪曲事实?”“对媒体的报道是否能主动思考其真假性?”这3个具体的问题让学生进行辨别,结果显示76%的大学生不能做出正确判断,见表6。

(3)媒体报道的影响

表7 媒体报道对大学生的影响调查结果统计

接受调查的68%的大学生以媒体新闻报道为辅助判断依据,23%的大学生以媒体新闻报道为主要判断依据,而不依赖媒体完全独立判断的人数不到1/10。

3.使用媒介情况

(1)运用媒体解决实际问题的能力

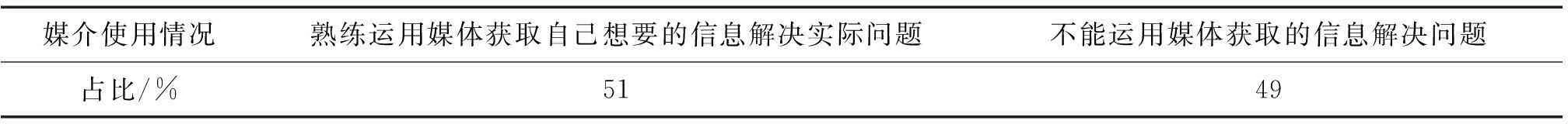

表8 大学生运用媒体解决实际问题能力调查结果统计

数据显示,有51%的大学生能够熟练运用媒体获取自己想要的信息,而剩余49%的学生不具备该项能力。所以,只有半数的大学生能够充分利用媒体资源为自己服务。

(2)在媒介上发布信息的情况

表9 大学生在媒体上发布信息情况

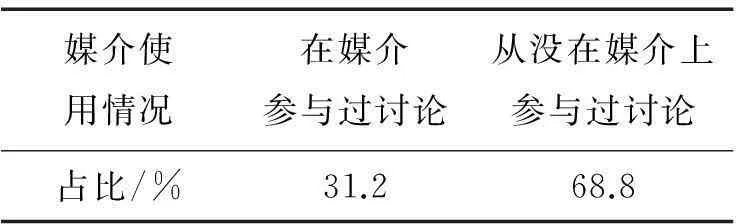

表10 大学生在媒体上参与讨论

从表9可知,大学生在媒体上发布信息主要集中在网络、手机等新兴媒体上。只有不到1/3的大学生在媒体上参与讨论,发出自己的声音,见表10。所以,湖北文理学院大学生对媒介的利用还不够。

综上所述,湖北文理学院大学生接触媒介缺乏理性,过于偏重娱乐;对媒介报道内容尚缺乏理性、客观、独立的判断和认识;对媒介的使用和利用还不够深入。由此可见,在校大学生媒介素养水平仍有待提高。

(二)大学生媒介素养缺失的原因分析

大学生媒介素养缺失有社会、家庭、媒体、教育、大学生个人等各方面的原因,但主要原因还在于我国媒介素养教育的长期缺位。

1.我国媒介素养教育的缺位是大学生媒介素养缺失的主要原因

早在20世纪30年代初期,英国学者就开始倡导媒介素养教育,至1989年,英国国内已有170多家大、中、小学开设了媒介素养教育课程,并于90年代推向了全国。随后,媒介教育受到了各国的重视,20世纪90年代以后,已有加拿大、美国、澳大利亚、法国、意大利、中国香港、台湾等40多个国家和地区开展了不同形式和内容的媒介素养教育活动,使之成为一种新教育运动。[4]

中国大陆的媒介素养教育起步较晚,在20世纪90年代才引入媒介素养和媒介教育的概念,大多只是在进行理论研究,少有真正投入实践的。据了解,目前仅有上海交通大学、上海师范大学、武汉纺织大学等几所高校有过这方面的探索。目前绝大多数高校还没有进行媒介素养相关的教育,开设相关课程。

2.媒体环境变化是大学生媒介素养缺失的重要原因

在新媒体环境下,传者、受众的界限模糊,“人人都有麦克风”、人人都是“把关人”,使得媒体报道的内容和信息鱼龙混杂,使得毫无媒体经验和实践的大学生们无从辨别真伪,更无法去伪存真。此外,新媒体的迅猛发展,极大地改变了人们的生活方式和思维模式,身处社会和时代的前沿的大学生们也没能幸免。他们过度依赖网络,缺乏人际交往能力、实际生活能力,缺少社会活动和社会实践,缺乏正确认识问题、思考问题的能力。

3.大学生自身原因是大学生媒介素养缺失的内因

首先,大学生自身的生理心理特性,使得大学生还未能树立正确的人生观、世界观和价值观,极易受到外界的干扰和影响,面对媒介上特别是网络媒体上存在的大量纷繁复杂、五花八门、鱼龙混杂的媒介信息,大学生容易走失在“信息迷雾”中,被信息淹没而成为信息的奴仆,甚至盲目参与、跟风,而影响了自己的生活和学习。其次,大学生普遍缺乏媒介及相关的实践经验,对媒介缺乏基本的认知和了解,对信息缺乏主动认知和分析,从而慢慢丧失了解读信息的能力、分析信息的态度以及批判信息的精神。所以当媒介出现各种不同的信息时,大学生容易出现两种情形,一是对媒介的极端迷信,夸大了媒介传播的作用;二是对媒介态度的极端思维,或全盘否定或全部肯定,这种对媒介的盲目迷信和逆反心理对大学生正确认识和了解传媒都很不利。再次,大学生在媒介相关知识方面缺乏一个系统和全面的认识,媒介知识积累远远不够,在利用和接触中显得力有不足,难以从深度上去探索媒介实质精神和意义。

三、提高大学生媒介素养的对策

麦克卢汉说:“每一种媒介都有偏向,其扭曲性都远远超过弥天大谎的偏向”。面对纷繁复杂、险象环生的信息社会,作为未来世界的缔造者,大学生要做到众人皆醉我独醒,需要对大学生的媒介素养进行培养和提升,使大学生在重重信息迷雾中能透过现象揭示其本质,保持眼明心澈。

(一)国家、政府和社会加强重视,为大学生媒介素养教育提供保障和支持

一个国家的发展进步与教育密不可分,教育发达程度往往是决定一国文化实力的重要因素。各级教育部门应加强对媒介素养教育的认识,从思想和政策上予以高度重视,在财力上为高校提供媒介素养研究的资金,在精神上给予支持和鼓舞,注重对这方面师资力量的培养,为大学生提升媒介素养提供师源和政策保证。

社会各部门要为大学生媒介素养教育营造和谐健康的环境。纵观西方诸多媒介素养组织,如“媒介素养教育中心”、日本“儿童与公民电视论坛”以及“全国电子传媒协会”等,不难发现西方对媒介素养的重视程度之高,这种对教育的高度重视和支持态度非常值得我国学习和借鉴。

(二)高校要开设媒介素养相关课程,加强大学生的媒介素养教育

高校应通过各种途径和形式向大学生传授媒介相关内容和知识,如上海交通大学,他们的课程着重从媒介的特征、媒介与社会的互动关系、媒介信息的选择、理解能力、质疑评估能力、创造制作能力等方面进行系统讲授。该课程除了作为新闻传播专业学生的专业基础课之外,还作为选修课向全校学生开放。武汉纺织大学以全校公选课的形式开设了媒介素养的相关课程,受到了大学生的普遍欢迎。

媒介素养教育的形式可以灵活多样。可以通过开设专业课程、公选课程的方式,也可以通过讲座、讨论、学术报告等形式在全校范围内对学生进行媒介素养教育。还可以做成课外活动的形式,放开校内的校报、广播台、电视台、网站、微博、微信公众号等媒体,定期让学生参观,定期选择学生作为记者或者编辑、策划人员,投入媒体的运作实践。

此外,高校也应多为大学生创造设备条件,如在电子阅览室装配常用学习软件、教学课件等等,使大学生掌握传媒基础知识、具备创造传播信息的基本素质、提高传播信息的质量。

(三)传媒要注重传播效果,提高媒体的公信力,为大学生获取有益信息提供一个良好的环境

首先,媒介从业人员应该努力提高自己的理论水平和专业水平,提升自身的采写编评、策划、制作等基本素质,提高新闻报道的水平。其次,要加强媒介从业人员的政治修养,坚持正确的舆论导向,以正确的舆论引导大学生,才能引导辨识能力低、不具备独立思考能力的大学生们认清真实的信息。再次,媒介从业人员应提高自身媒介职业道德,对自己的报道负责,为作为受众的大学生接触优秀媒介作品提供保证。

此外,媒介应扩大信息来源,保证信息的全面性,除了传统的信息采集方式外,可以通过征稿、鼓励受众以博客或其他形式将自己的所见所闻发放到网上,以此扩大信息来源,使得大学生能通过媒介了解到各方各面的信息,从而丰富自己的信息量,得到全面发展。

(四)大学生自身必须发挥自身主观能动性,学会与媒介共存,树立终身学习意识

1.大学生必须要有主动加强媒介素养的意识

首先,大学生要学会从大众传媒相关书籍与资料中补充自己的媒介知识,增进自己对新闻传播基础知识的储存,从而使自己对大众传媒有系统的认识,并在这些理论储备和认识中对媒介信息进行理性选择和认识。其次,在有一定理论知识的支撑下,作为大学生,应该清楚地认识到自己应该接触的和必须学习的媒介知识是什么,哪些媒介知识对我们的人生观、价值观乃至世界观有积极向上的指导意义,带着明确的目的和需要从中吸取营养成分作为自己生活学习的营养品,不断完善自身的媒介意识,形成自己独特而正确的媒介观。最后,理论是否准确无误要付诸实践才能得到检验。大学生在一定的媒介素养和媒介观的指导下,应该多参加媒介活动,在实际的媒介运作中,不断完善和进一步提升自己的媒介能力和素养。

2.当代大学生应学会与媒介共存,不断提高自己辨别、处理媒介信息的能力

一方面,面对媒介信息内容良莠不齐、鱼龙混杂,传播方式多种多样等弊端,大学生应学会掌握、处理、运用媒介信息的传播技巧,对媒介环境带来的不良信息随时保持清醒的头脑,主动避开其消极作用,积极面对媒介环境带来的“利”,使自己的媒介生活环境变得纯洁而充满阳光。另一方面,大学生应在了解不同媒介的特点及接触媒介信息的过程中,不断积累媒介素养知识,提高自身媒介道德,从而更好地与媒介信息共存。

3.大学生应树立终身学习的观念

终身学习被称为“打开21世纪光明之门的钥匙”。大学生作为国家的栋梁之才,必须充分利用这把钥匙, 通过自学或上课来了解媒介的功能、意识形态属性和商业属性,了解大众传播内容的生产过程,不断以知识武装自己,提高自身媒介能力,增强自身思想道德素质、文化素质、专业素质和身体心理素质。[5]大学生应在理论知识的指导下积极参加媒介实践活动,从中培养和提升自身对媒介信息的分析和批判能力,从容应对来自媒介不良信息的诱惑,从而学会利用媒介资源完善自我。

参考文献:

[1]张军丽.开展中学生媒介素养教育的必要性及其有效途径探究[J].新课程研究:基础教育,2012(2):91-92.

[2]张开.媒介素养教育在信息时代[J].现代传播,2003(1):116-118.

[3]段京肃,杜骏飞.媒介素养导论[M].福建人民出版社,2008:19.

[4]荣建华.中国媒介素养教育论[M].中国社会科学出版社,2011:4.

[5]崔一雄.报纸是人民的科书[J].新闻爱好者,2010(7):99-100.

(责任编辑:刘应竹)

Contemporary College Students’ Media Literacy and Countermeasures:

Taking Hubei University of Arts and Science as an Example

SHEN Chun’e

(College of Chinese Language and Literature, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang 441053, China)

Abstract:The 21st century is an information era, the ubiquitous medium permeability has been affecting college students’ behavior, ideology and three outlooks, which asks for college students’ media literacy. Based on the survey on college students’ media literacy from Hubei University of Arts and Science, it holds that the state, the society and the education department should provide policy guarantee and support to improve college students’ media literacy; colleges and universities should open up some related courses to strengthen the media literacy education; It’s necessary for college students themselves to actively learn medium knowledge, to coexist with media, constantly improving their media literacy.

Key words:College students; Media literacy; Hubei University of Arts and Science

中图分类号:G40-012

文献标志码:A

文章编号:2095-4476(2015)12-0063-06

作者简介:沈春娥(1980— ),女,湖北随州人,湖北文理学院文学院讲师。

收稿日期:2015-08-29;

修订日期:2015-11-20