基于频数分析王彦刚教授运用化浊解毒法治疗慢性萎缩性胃炎经验研究*

2016-01-21刘宇,王彦刚

基于频数分析王彦刚教授运用化浊解毒法治疗慢性萎缩性胃炎经验研究*

河北中医学院药学院 刘宇王彦刚(石家庄 050200)

提要目的:运用数据挖掘中的频数分析探索总结王彦刚教授运用化浊解毒法治疗慢性萎缩性胃炎(CAG)的临证经验。方法:借助统计软件SPSS18.0对CAG浊毒内蕴证的门诊治验处方中涉及药物的频数、性味、归经和类别进行统计分析。结果:本研究共收集王彦刚教授临床治疗CAG浊毒内蕴证门诊验方252条,涉及186种药物,总用药6 141频次;运用“浊毒”理论临床辨治CAG的常用药物有:黄芩、半夏、黄连、茵陈、柴胡、香附等;在药物的选择上以具有清热、补虚、理气和活血化瘀作用的为主,多味苦性寒,主归脾、胃和肝经。结论:王彦刚教授在运用化浊解毒法论治CAG时,多以效专力宏的清热药为主打,辅以化湿涤痰和疏肝理气之品,注重肺、脾、肾三脏同调,同时不忘攻补兼施,祛邪扶正,以求万全。

关键词频数分析;王彦刚;化浊解毒法;浊毒内蕴;从痰论治;慢性萎缩性胃炎;经验

中图分类号:R256.33

文献标识码:码:A

文章编号:号:1007-5615(2015)03-0034-04

通讯作者:王彦刚,男,河北省中医院教授,主任医师,硕导。

慢性萎缩性胃炎(CAG) 为消化系统常见病、多发病,以固有腺体减少,伴或不伴纤维增生、肠腺和(或)假幽门腺化生为特征。该病在中医学中归属“胃脘痛”“痞满”“嘈杂”等病证范畴。

王彦刚教授以“浊毒”立论,认为“浊毒”既是一种对人体造成严重损害的致病因素,同时也指多种原因导致脏腑功能紊乱、气血运行失常,肌体内代谢产物不能及时排出体外而蓄积成的病理产物。[1]对于CAG的病理演变,大多由肝胃不和——湿浊中阻——瘀血内阻——浊毒内蕴过程发展而来,[2]治疗以化浊解毒为基本大法,往往收到满意疗效。本文采用数据挖掘中的频数分析方法,对王教授运用化浊解毒法治疗CAG的有效处方进行统计、整理和分析,探索总结运用该法论治CAG的经验和规律。

1资料

1.1一般资料2013年12月至2014年5月来河北省中医院脾胃病二科王彦刚教授专家门诊就诊的CAG辨为浊毒内蕴证患者中有确切疗效的病案。

1.2病例选择

1.2.1西医诊断标准:参照《中国慢性胃炎共识意见》[3]制订的标准。

1.2.2中医诊断标准:即CAG浊毒证诊断标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[4]CAG的中医证候诊断标准分为脾胃湿热证(主症:胃脘胀满、疼痛、口苦、恶心呕吐、舌质红、苔黄腻,次症:胃脘灼热、口臭、尿黄、胸闷、脉滑数);胃络瘀阻证(主症:胃脘胀满、刺痛、痛有定处、痛处拒按、舌质暗红或有瘀点、瘀斑,次症:黑便、面色暗滞、脉弦涩)。具备以上两证主症2个症状和次症2个症状即为浊毒内蕴证。

*河北省科技厅重大专项课题资助项目:No 10276103D

1.2.3排除标准:不符合CAG西医诊断标准的;不符合CAG浊毒内蕴证诊断标准的;不是治疗CAG的病例处方;运用西药或中成药治疗CAG的处方。

1.2.4疗效判定标准:参照《中药新药治疗慢性萎缩性胃炎的临床研究指导原则》[4]中规定的标准,全部选取治疗后显效的病例。

2方法

运用SPSS18.0软件对入选处方中的药物进行频数分析,对药物的性味、归经和类别进行分别统计。

3结果

3.1本研究共收集王彦刚教授临床治疗CAG浊毒内蕴证门诊处方252条,涉及186种药物,总用药6 141频次。

3.2频数分析得王彦刚教授运用“浊毒”理论临床辨治CAG的常用药物有:黄芩(217)、半夏(214)、黄连(197)、茵陈(189)、柴胡(185)、香附(182)、青皮(175)、莱菔子(169)、竹茹(166)、鸡内金(165)。详见表1。

表1 药物出现频次及频率(前40位)

3.3药物类别统计可以看出王彦刚教授运用化浊解毒法治疗CAG常使用的药物是清热药、补虚药、理气药和活血化瘀药。详见表2。

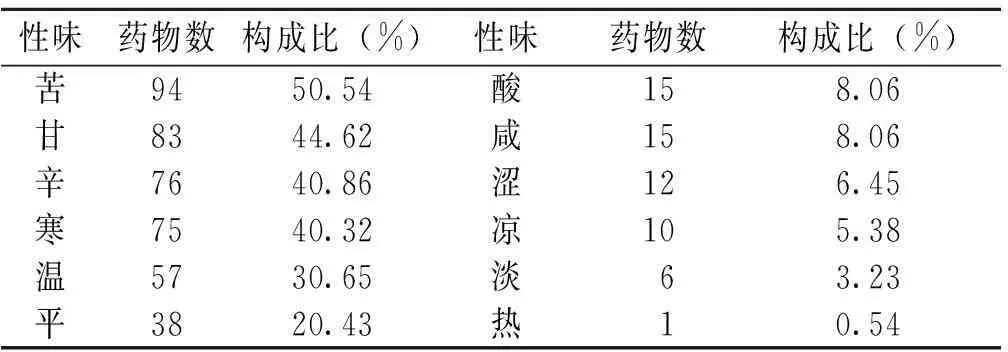

3.4由药性和归经统计可以看出王彦刚教授在运用“浊毒”理论遣方用药时,重视苦味药的使用,占50.54%,且几乎不使用热性药。归经方面,主要以归脾、胃经的药物为主,占58.06%,肝经药物也占了相当比重为52.69%。详见表3、表4。

4临证经验

4.1“浊毒”多从痰论治频数排序前列的药物分析中不难发现,以下几味药有很多相似之处。黄芩善清泻肺火和上焦的实热,配半夏治肺热痰多,每每收到良效;半夏乃温化寒痰的良药;莱菔子功专降气化痰,擅疗咳喘痰壅;竹茹尤擅清化热痰,治痰火内扰;绞股蓝亦有益肺气、清肺热之功,又兼化痰止咳之效。由此可见,王彦刚教授在浊毒的遣方用药上,集中体现了“从痰论治”的思想。

表2 药物类别统计

4.2清热主打,不忘攻补兼施

4.2.1在药物类别统计中,清热药占的比重最大;在药性统计中,性味苦(50.54%)、寒(40.32%)的药物也占据多数,体现出王教授认为“浊毒”是一种热性之邪。正如《丹溪心法》中指出“郁而生热,或素有热,虚热相搏,结郁于胃脘而痛”。在临床上辨为浊毒内蕴证的CAG患者,体现出的往往是一派热盛之象,如口干口苦、舌苔黄腻、脉滑数等。因此,清热应贯穿浊毒论治的始终;又因浊由湿而来,毒因热而起,所以在清热药的进一步分类中,清热解毒药和清热燥湿药成为化浊解毒的“主力军”,使用比例分别达到了10.75%和3.76%。苦寒药也多有清瘀热、解痈毒的功效。现代药理研究均提示其具有解毒、抗炎、抗肿瘤的作用,与“浊毒”的性质恰好对应。值得注意的是,CAG伴(或不伴)肠上皮化生、异型增生、不典型增生等均属胃的癌前病变,导师在治疗时多选用抗肿瘤效果尤佳的清热解毒药,如半枝莲、半边莲、白花蛇舌草等,且用量较大,往往可收到“重剂起沉疴”的效果。

表3 药物性味统计

表4 药物归经统计

4.2.2补益药在此次统计中占总使用频次的11.29%,甘味药的比重也达到了44.62%,体现出了王彦刚教授在浊毒论治中攻补兼施的用药思想。在此类药中,补气药(3.23%)和补阴药(4.84%)使用最多,由此可以推测出脾胃气阴两虚或为浊毒之邪的病理基础。浊毒是一具有温热性质的邪气,热性之邪久羁胃脘,必会燔灼胃之阴液,故在治疗时应注意固护阴液;秽浊热毒之邪耗气伤津,加上大队苦寒药直折其热,邪虽祛,但正亦虚,所以往往要重视补益脾胃,以使化源充足,防过用苦寒有败胃之嫌。

4.3芳香药的使用成为亮点正所谓“土爱暖而喜芳香”,芳香药物善入脾胃经,具有加强运化,增强食欲,开胃悦脾的功效,如木香、甘松、香橼、佛手等,使用频率相对较高;芳香类药还能发挥疏理气机、祛湿、消胀、除痞、健运的作用,即人们所谓的“芳香化湿”,常用药物有厚朴、藿香、佩兰等。

4.4重视疏肝理气之品,强调肝胃同治理气药的使用在本次研究中占很大比重,达到9.68%;归肝经的药物也达到了98种,占52.69%,成为不容忽视的用药特点,着重体现了王教授在浊毒论治中强调“肝胃同治”。肝胃同治的思想首推清代名医叶天士,他继承和发展了仲景的“治肝实脾”学说,认为“肝木宜舒,胃腑宜降;肝木肆横,胃土必伤,胃土久伤,肝木愈横;治胃必佐泄肝,泄肝必兼安胃”。肝主疏泄,负责气机的运行和胆汁的排放,促进脾胃的纳化功能,有助于中焦气机的升降协调,正如《医碥·五脏生克说》中指出的“木能疏土而脾滞以行”;而脾胃的运化功能正常,则化源充足,水谷得养,气血得生,肝脏可很好的发挥疏泄和濡养的作用。程杏轩曾曰:“培土,则根本坚固,津液上升,布达周流,木欣欣向荣也。”在浊毒的形成中,肝气不舒、肝失疏泄起到了很大作用。进入21世纪,随着科学的发展和技术的进步,人们的生活节奏一天天加快,无时无刻不身处巨大的压力之下。这种压力无形中就构成了不良的刺激,容易让人情志不舒。喜怒变化甚快,久而久之影响肝的疏泄和气机调畅,肝气郁滞,不得畅达,则气滞津凝,痰浊四起,郁而化火,浊毒乃生。临床上就诊的CAG患者,有很多都存在不同程度的情志异常。因此,要化浊解毒,就必须调畅气机,采用疏肝、调肝、清肝之法,恢复“将军之官”的职能,才不至于木旺乘土,也不使土壅木郁,达到肝胃相和的效果。

4.5肺肾同治,三脏同调在本次用药统计中,归肺经和肾经的药物加起来占比已超过半数。排序在前60位的药物中,入肺的就有26种,入肾的也有10种。由此可见:主入脾胃,兼顾肺肾,也是王师在CAG用药上的一大特色。肺肾为母子之脏,关系甚密。肺依鼻窍与外界相通,邪之进犯,首累于肺。肺气不利,宣降失司,则郁而酿痰化热,邪热壅盛,肺热及脾,子盗母气,则中州生化失养,运化失司,水湿痰饮接踵而至,日久浊毒乃生。因此,王教授认为“肺热移脾”亦是浊毒产生的始动因素之一,宣肺、清热、化痰就成为了化浊解毒的重要手段。其次,通过对归肾经的高频药物的分析,我们得知:金钱草“可作强壮剂”,在诸多益肾助阳方剂中均有出现;海螵蛸可针对性地用于肾失固摄、经关不固诸证;莲子心兼具补脾止泻、益肾养心之功;远志可“功专心肾、壮阳益精、强志助力”;砂仁则“主调胃醒脾,引众药归宿丹田,若兼肾虚,气不归元,非此为向导不济”。以上诸药的共同特点,一言以蔽之,就是益肾,这也体现了王教授临证注重“先天养后天”的学术特色,突出了肾对脾的滋养、温煦和强壮作用。再次,肺、脾、肾三脏协调配合,共同完成水液代谢,惟有脾的运化转输、肺的宣散肃降和肾的蒸腾气化,人体才能完成“治水”之功。在CAG的治疗中注重肺、肾二经药物的佐助,也体现出王教授 “水道不通,浊毒乃生”的论治思想。

参考文献

[1]王彦刚.李佃贵特色调理脾胃病[M].北京:人民军医出版社,2011.1

[2]李佃贵,王彦刚,娄莹莹.李佃贵治疗胃癌前病变经验[J].世界中医药,2009,4(1):19-20

[3]陈灏珠.实用内科学[M].北京:人民卫生出版社,2002.1 756

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002.124-150

(2015-03-18收稿)