中部地区碳强度差异性研究

2016-01-20高大伟

中部地区碳强度差异性研究

高大伟

(郑州轻工业学院, 郑州 450003)

摘要:利用变异系数和脱钩指数研究了中部六省碳强度的差异性。结果表明,中部六省碳强度的变异系数呈现波动性的下降趋势,说明中部六省碳强度之间的差异在不断变小。中部各省在脱钩指数上基本上呈现相同的状态,但是内部存在一定的差异。

关键词:碳强度;变异系数;脱钩指数

收稿日期:2015-03-02

基金项目:国家自然科学基金项目(U1404707);河南省软科学研究计划项目(132400410204);郑州轻工业学院博士科研基金资助项目

作者简介:高大伟(1978-),男,河南周口人,副教授,博士,主要研究方向为技术经济、能源效率与低碳经济。

文章编号:1671-6906(2015)02-0049-04

中图分类号:F120

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1671-6906.2015.02.011

Abstract:This paper studies the differences of the carbon intensity of the six provinces in the central China according to the variation coefficient and decoupling index. The empirical results show that the variation coefficient of the carbon intensity of the six provinces in Central China shows a downward trend in volatility, which is the difference between the six provinces of central carbon intensity in the waning. The central provinces have the same status in the decoupling index basically, but there are certain differences within the central China’s interior.

中部地区正处于工业化发展的重要阶段。工业化的快速发展需要消耗大量的化石能源,也会产生大量的温室气体,特别是CO2。中部地区无论在经济结构、资源禀赋、能源消费结构及经济发展总量方面与东部地区都存在很大的不同,而中部地区内部各省份间的产业结构经济发展和能源消费结构等方面存在一定的相同度。就CO2排放而言,中部地区六省(河南、安徽、江西、山西、湖南和湖北)间也存在一定的差异性。本文依靠变异系数和脱钩指数来分析中部地区六省间的碳强度差异性,进而为研究六省的低碳经济发展提供一个新的思路。同时,从差异性的角度对区域间低碳经济进行研究,具有一定的学术价值和现实意义。

1中部地区碳排放量的测算及分析

根据《IPCC国家温室气体清单指南》中能源部分所提供的基准方法,化石燃料消费产生CO2排放量的计算公式为:

CO2排放量=化石燃料消耗量×CO2排放系数

CO2排放系数=低位发热量×碳排放因子×碳氧化率×碳转换系数

其中:CO2排放系数是指单位化石燃料的CO2排放量;低位发热量是指化石燃料完全燃烧中的水蒸汽以气态存在时的发热量;碳排放因子是指化石燃料单位热值的碳排放量;碳氧化率是指氧化碳占碳排放的比率;碳转换系数是指碳到二氧化碳的转化系数,为44/12[1]。

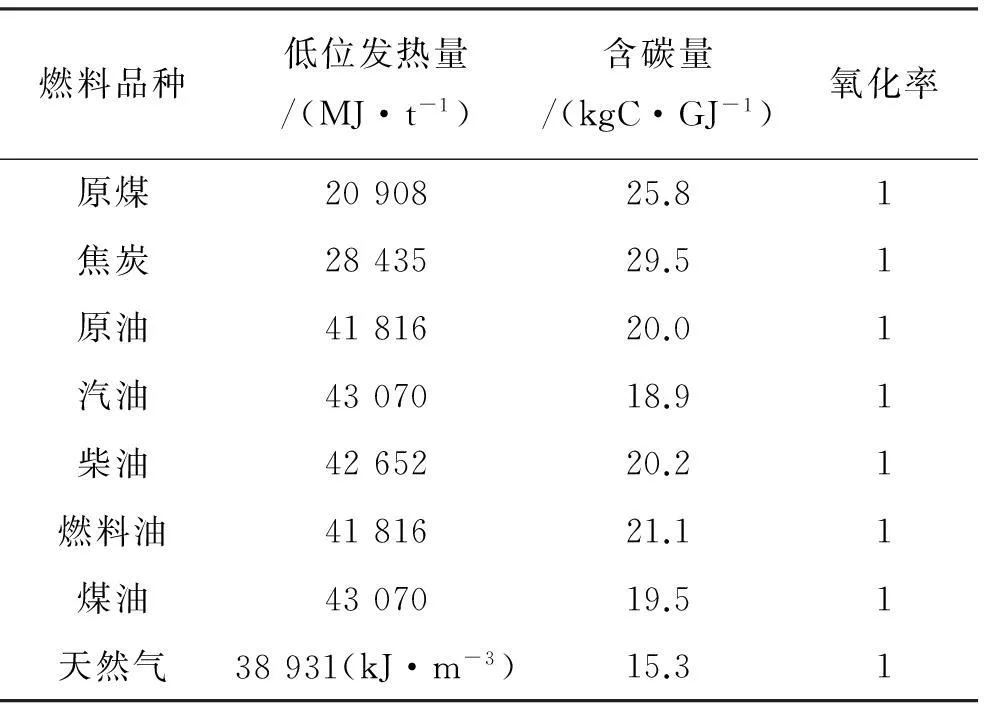

在测算中部六省区的碳排放量时,采用查冬兰等对中国各省市的碳排放的测算方法[2]。根据《中国能源统计年鉴》,将最终能源消费种类划分为9类(原煤、汽油、柴油、天然气、煤油、燃料油、原油、电力和焦炭);除电力外,其他8类能源排放系数通过表1给出的数值进行计算而得。电力行业排放的CO2主要来自火电。根据中国能源平衡表中火力发电指标中各种能源的投入量,乘以各自的CO2排放系数加总求出总的CO2排放量,再除以总的能耗量得出电力部门每年的排放系数。中部六省CO2排放总量由9类燃料排放的CO2加总得到。1996-2010年中部地区人均碳排放量见表2。

表1 8类能源燃料的碳排放系数

资料来源:《IPCC国家温室气体清单指南》。

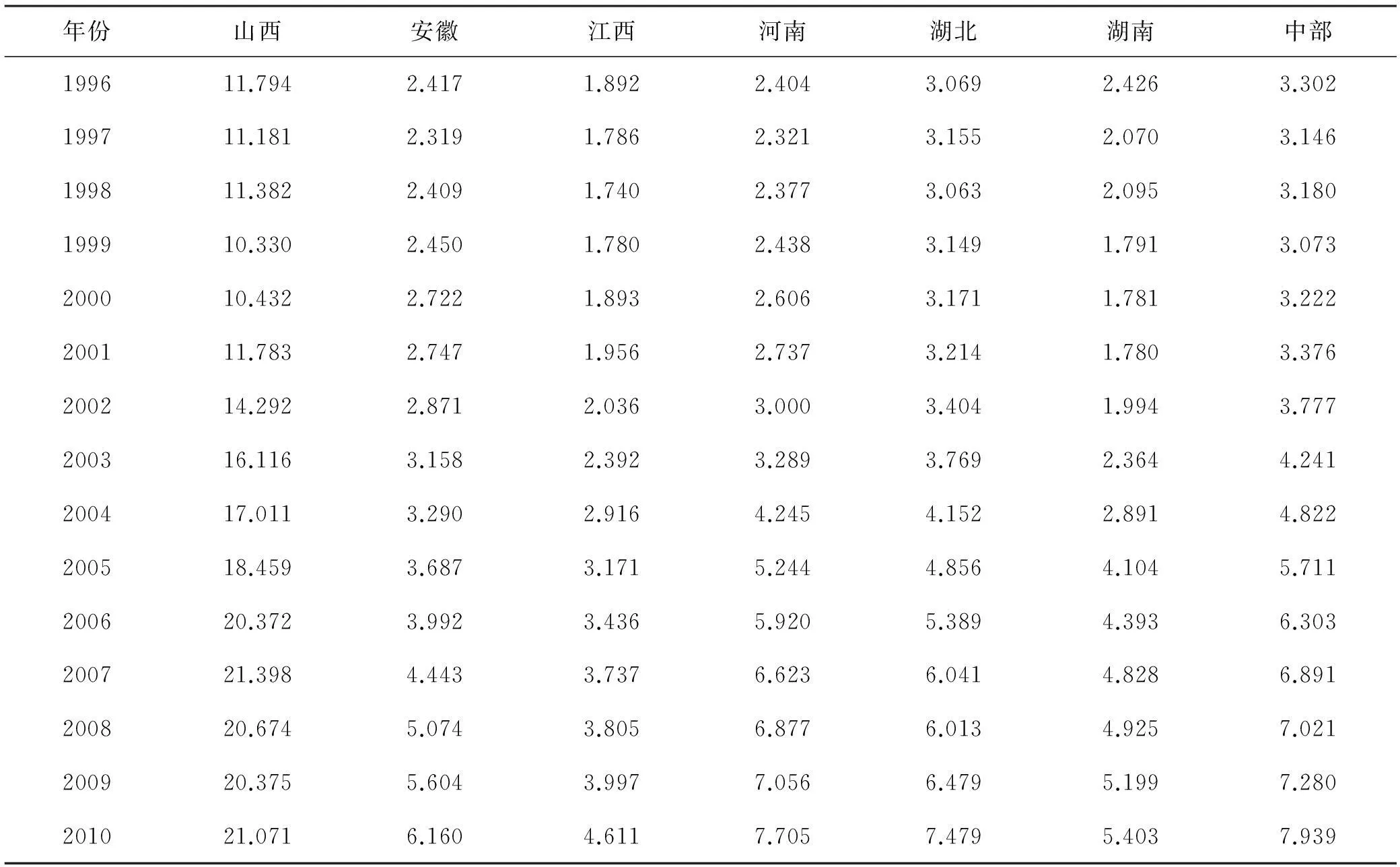

从表2中可以看出,中部六省的人均CO2排放量呈逐年递增的态势,中部地区人均碳排放量在1996-2010年间年均增长9.36%。六省中,山西省的人均碳排放量最高,远远高于其他五省的人均碳排放量。1996-2010年,山西省年均碳排放量为52 673.77 t,河南省为40 780.24 t,江西省为11 815.32 t,山西省最高,江西省最低。2010年,山西省人口为3 574.11万人,河南省人口为9 405.47万人,江西省人口为4 462.25万人。这也就能够解释山西省人均碳排放量最高,而江西省人均碳排放量最低这种现象。

2中部地区碳强度差异性分析

在上述测算中部六省碳排放量的基础上,计算中部六省的碳强度值。计算方法是碳排放量除以相应年份的以2000年不变价表示的GDP。

2.1变异系数分析

在研究区域间差异问题的多种统计方法中,变异系数(Coefficient of Variation,CV)是比较常用的方法。变异系数越大,说明这个指标在区域间的差异越大[3]。变异系数的计算公式如下:

(1)

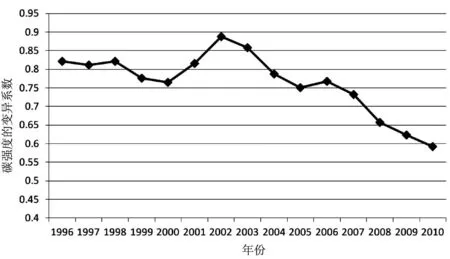

根据变异系数公式,计算出1996-2010年中部地区碳强度的变异系数,其变化趋势图如图1所示。

图1 中部地区碳强度变异系数趋势图

由图1可知,中部地区碳强度的变异系数在1996-2010年间基本上呈下降的趋势,说明中部六省的碳强度之间的差异在逐渐缩小。1996-2000年,碳强度的变异系数在逐渐变小,六省间的碳强度差异在变小;2000-2002年间,变异系数变大,呈现一定的波动状态,对碳强度也产生了很大的影响,其中的原因可能是当时全球经济不景气,中部地区的经济发展也受到不同程度的影响。在其后的8年间,中部地区间的碳强度差异在逐渐缩小。

2.2脱钩指数分析

由于碳强度指标反映的是同一时期两个总量指标的比较,属于静态相对指标,不能较好地反映事物在分

析期内发展变化的方向、程度及变化规律。因此,本文利用脱钩指数[4]动态反映不同时期碳强度发展变化的程度、规律以及区域间差异性。脱钩指数是一种动态相对数,为某种污染物排放量变化速度与经济规模变化速度之间的比值。

脱钩指数计算公式如下:

HIn=CIn/GIn

(2)

其中:HIn为第n年的脱钩指数;CIn为第n年的碳排放量指数;GIn为第n年的国内生产总值指数。

一般来说,当脱钩指数大于等于1时,说明碳排放量的增长速度快于经济的增长速度,即没发生脱钩,称为绝对脱钩;当脱钩指数大于0小于1时,说明碳排放量增长速度要慢于经济的增长速度,称为相对脱钩[5]。1997-2010年中部地区六省的脱钩指数见表3。

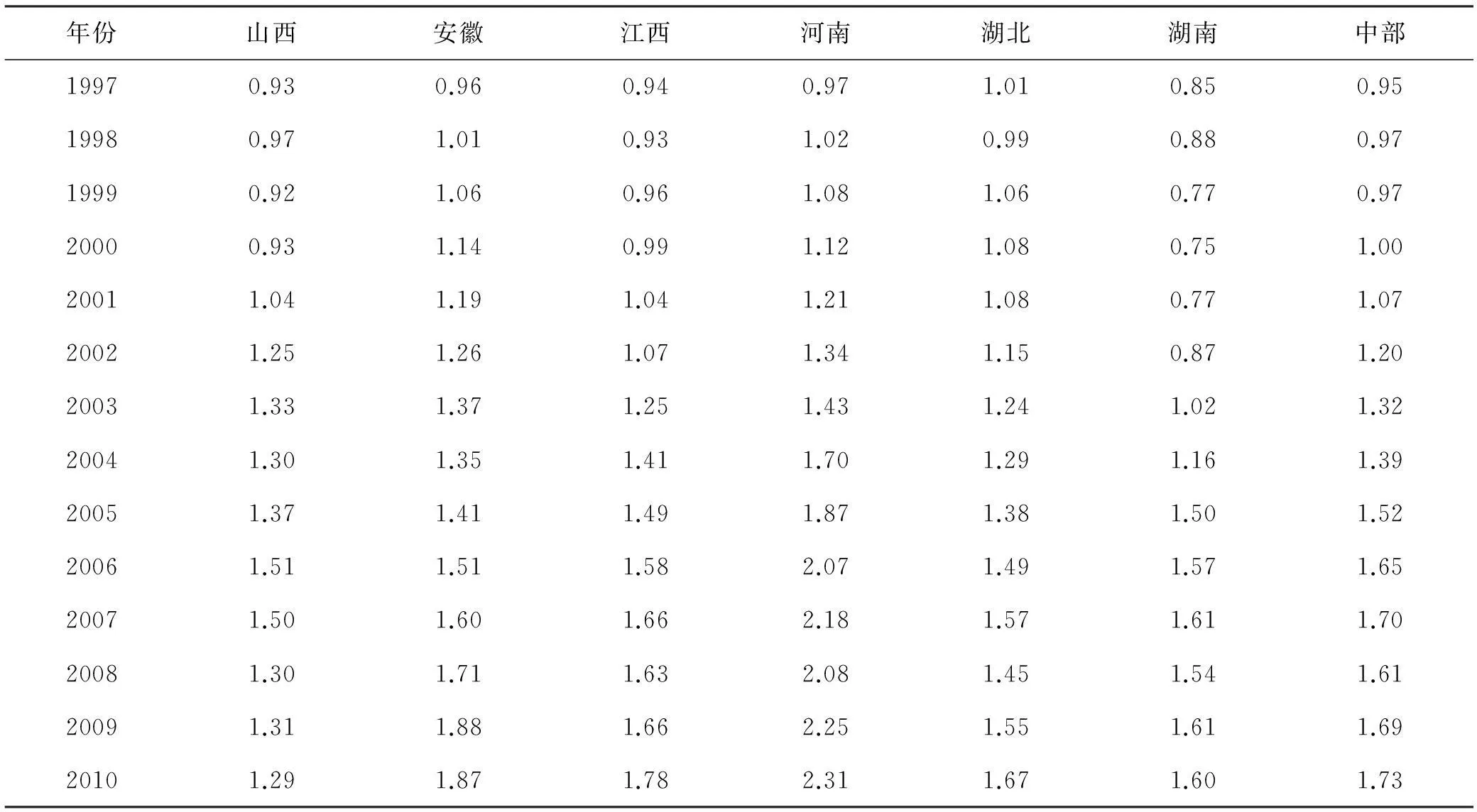

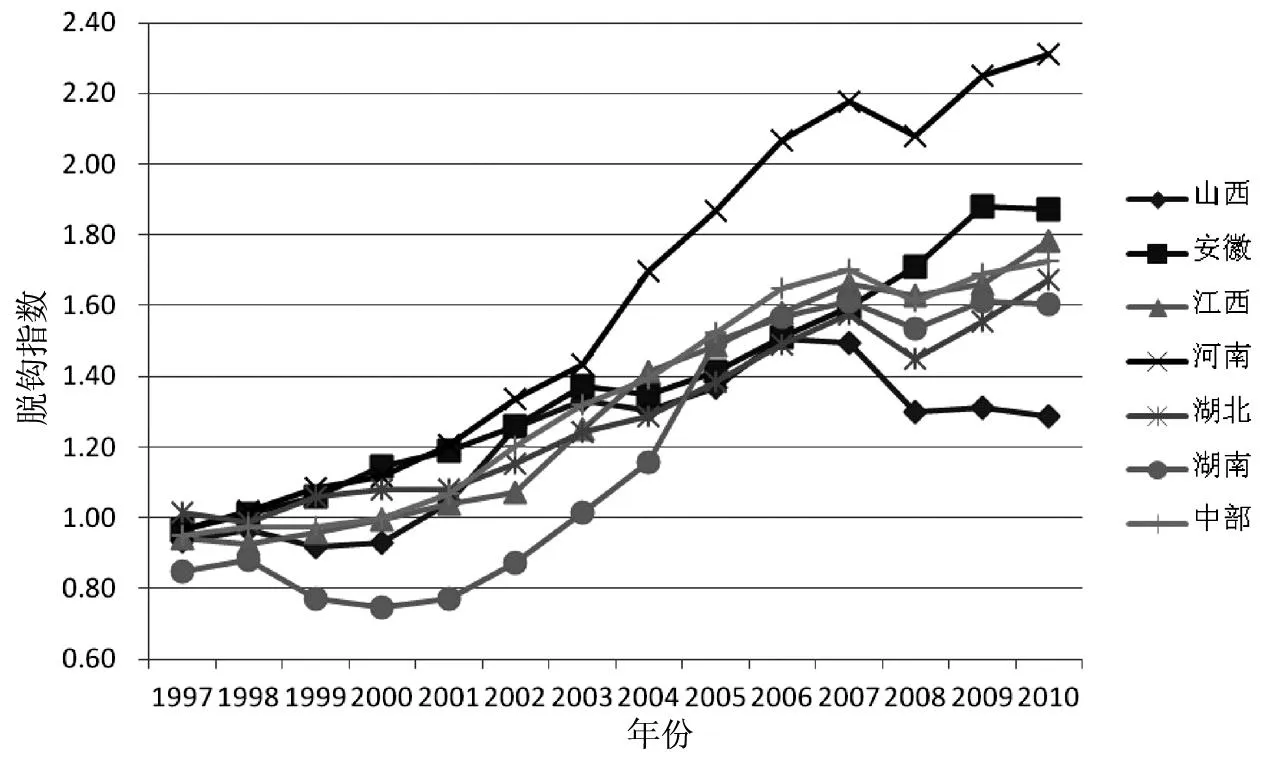

表3 1997-2010年中部地区各省的脱钩指数

由表3可以看出,20世纪90年代,中部地区六省的经济增长速度快于碳排放量的增长速度;进入21世纪后,碳排放量的增长速度开始大于经济的增长速度,并一直保持至今。其主要原因是,在2001年以后,我国工业化开始加速,出现了重工业化的特征,工业化的发展是以消耗大量化石能源为代价的,从而产生大量的温室气体。同时,各地没有受到环境政策的约束,碳排放量出现快速增长的趋势[6]。虽然中部各省脱钩指数基本相同,但是仍然存在一定的差异。安徽、河南以及湖北在1998或1999年后就出现了绝对脱钩,说明碳排放量的增长速度开始大于经济的增长速度;湖南在2003年才出现了绝对脱钩,说明湖南碳排放量的增长速度在2003年才开始高于经济的增长速度。其原因可能是,在这一段时期内,中部六省间在产业结构、能源消费结构等方面存在一定的差异,使得在脱钩指数上表现出一定的不同(见图2)。

图2 中部地区碳强度脱钩指数变化趋势图

3结论和建议

本文以中部六省为研究对象,1996-2010年为样本期,利用变异系数和脱钩指数研究中部六省地区的碳强度的差异性。研究结果显示,中部六省碳强度的变异系数呈现波动性的下降趋势,说明中部六省碳强度之间的差异在不断变小。从中部六省的脱钩指数来看,中部地区六省在20世纪90年代经济增长速度快于碳排放量的增长速度,进入21世纪后,碳排放量的增长速度开始大于经济的增长速度,并一直保持至今。中部地区应该从以下几个方面降低碳排放量:

(1)采取相应的政策措施,加快引进东部先进能源利用技术、低碳技术和新能源技术,进而提高能源利用效率,降低碳排放量。

(2)不断优化产业结构和能源消费结构。目前中

部地区的产业结构是以第二产业为主的产业结构,要不断加大第三产业在产业结构中的比重,大力发展金融服务业和旅游业等行业。要加快淘汰环境污染严重、能源浪费严重的落后设备。要加快发展新能源和清洁能源,进一步优化能源消费结构。

(3)加大自主创新,加快低碳技术快速发展。技术的进步需要自身的不断投入和进步,也需要引进国外技术。这就需要中部地区不断扩大对外开发,吸引发达国家具有低碳和能源利用技术优势的产业进入中部地区,并应用到生产上。

参考文献:

[1]IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [M]. Japan: IGES,2006.

[2]查冬兰,周德群.地区能源效率与二氧化碳排放的差异性-基于Kaya因素分解[J].系统工程,2007,25(11):65-71.

[3]高大伟,周德群.进口贸易与中国各地区能源强度之间的协整分析[J].统计与决策,2009(14):106-107.

[4]Tapio P. Towards a Theory of Decoupling: Degrees of Decoupling in the EU and the Case of Road Traffic in Finland between 1970 and 2001[J]. Transport Policy,2005(12):137-151.

[5]王崇梅. 中国经济增长与能源消耗脱钩分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(3):35-37.

[6]潘家华,张丽峰. 我国碳生产率区域差异性研究[J].中国工业经济,2011(5):47-57.

(责任编辑:陆俊杰)

Research on the Variation of Carbon Intensity in Central China

GAO Da-wei

(Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, China)

Key words:carbon intensity; variation coefficient; decoupling index