群际交往、人际信任与社会距离 * ——城市居民与农民工的群际关系研究

2016-01-19王开庆,刘林平

* 本文系教育部2013年度哲学社会科学研究重大课题攻关项目“户籍限制放开背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究 ”(项目号: 13JZD018),江苏省高校哲学社会科学基金项目“劳动控制与工人策略——劳动过程视角下的劳资关系研究”(项目号:2013SJB840006)的阶段性研究成果。

群际交往、人际信任与社会距离*

——城市居民与农民工的群际关系研究

王开庆1,刘林平2

[1. 江苏师范大学,徐州221116;2. 南京大学,南京210093]

关键词:城市居民;农民工;群际交往;人际信任;社会距离

收稿日期:2015-03-21

作者简介:王开庆,男,江苏师范大学法律政治学院社会学系讲师、南京大学社会学院博士后;刘林平,男,南京大学社会学院教授,博士研究生导师。

中图分类号:C912.64

文献标识码:A

文章编号:1671-7511(2015)04-0087-09

摘要:本文利用7省13市的抽样调查数据,重点考察了不同类型的群际交往以及人际信任对社会距离的影响。研究发现,不同类型的群际交往对改善城市居民和农民工之间的群际关系有不同的作用,亲密关系和同事关系的交往有助于缩小城市居民对农民工的社会距离,而邻里关系对社会距离没有显著影响。城市居民的人际信任度越高,对农民工的社会距离越小;人际信任度越高,交往频率对社会距离的影响越大。这表明群际交往的效果不仅取决于平等地位、共同目标、相互合作、制度支持和亲密关系等客观条件,还取决于个人的主观态度。

改革开放以来,我国社会结构发生了巨大变化,由农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转变。[1](P45-47)在此过程中,形成了庞大的农民工群体,根据国家统计局的抽样调查结果,2014年全国农民工总量27395万人,[2]已经构成了当今中国的“第三元”群体,[3]由于户籍制度的城乡分治,在城市内部出现一个难以逾越的“二元性”矛盾,这个矛盾不仅体现在城市居民和农民工两大群体在子女教育、权利保障等基本社会权益方面的不平等待遇,还体现在两大群体在生活方式、价值观念方面存在的重大差异。

近年来,随着户籍制度改革,我国已全面取消了建制镇和小城市的落户限制,并有序地放开了中等城市的落户限制,基本社会权益方面的不平等待遇有望逐步消除,城市内部的“二元性”矛盾有望逐步解决,然而要消除因二元经济体制所形成的观念和文化上的社会歧视与排斥,却是更为困难的事情。在此背景下,缩小城市居民与农民工之间的心理距离或社会距离(Social Distance),实现两大群体的社会融合,就成为政府和全社会共同努力的目标,也是学术研究的重大课题。

一、文献回顾

社会距离是描述和衡量个人之间和群际关系的重要指标,[4](P1-20)、[5](P432-456)常用来区分群际关系亲近或疏远的程度。自从塔尔德(G. Tarde)首创社会距离的概念以来,多位社会学家对此进行了分析。[6]齐美尔(G. Simmel)认为,社会距离是人与人之间的内在屏障,是指一个人在多大程度上认为应该与他人亲近或认识的程度。[7]齐美尔眼中的社会距离是一种心理状态。帕克(R. Park)继承齐美尔的思想,对社会距离进行了全面论述,[8]他用社会距离来衡量群体内部成员之间以及群体之间的亲密关系。博格达斯(E. Bogardus)则沿袭帕克的定义,发展出一套以自我报告的客观且外显的态度或行为量表作为社会距离的测量方式,即博格达斯社会距离量表。[9](P299-308)该量表被广泛地运用到不同国家、种族、宗教和政治群体的社会融合与社会排斥的研究之中,社会距离也成为社会科学中经久不衰的主题。

国内学者结合中国的实际情况,修正了博格达斯社会距离量表,主要用来分析城市居民与农民工两大异质性群体之间的关系。郭星华和储卉娟从主观意义上测量了北京新生代农民工与市民的社会距离,他们发现两者的社会距离正逐步扩大,新一代农民工的身份认同变化、市民的刻板印象以及传统网络的存在是社会距离增大的重要原因。[10](P91-98)与此不同,卢国显将社会距离分为主观距离和行为距离,他发现大多数市民与农民工的行为距离和主观心理距离都很大,双方交往具有非对称性,制度供给不足或制度非均衡对市民与农民工的社会距离具有决定作用。[11]张海辉则运用博格达斯量表和Lee的反转社会距离量表对苏州本地人与外地人的社会距离进行了分析,并从社会经济地位、居住空间和社会网络三方面分析两群体间社会距离的形成因素,发现两群体间社会距离是不对称的。[12]王毅杰等人对南京市流动人口和市民的社会距离研究也得到类似的结论,该研究突破了以往或者只从市民看农民工,或者从农民工看市民,而没有在同一研究中将双方进行结合的局限,同时将社会网络视角纳入分析框架。[13](P92-98)

除以上研究外,刘林平从交往和态度两个方面详细地分析了广州市城市居民对农民工的社会距离,他发现城市居民对农民工的态度表现出种种分歧和矛盾,这表现了城市居民不同群体的分歧和矛盾,它是二元经济体制在城市居民价值观和社会心理上的表现。与农民工的交往程度是影响城市居民与农民工间社会距离的主要因素。[14](183-192)王桂新以上海为例建立了城市农民工与本地居民社会距离的影响因素模型,分析城市农民工与本地居民社会距离的影响因素及其作用机制,发现社会资本有助于缩小本地居民和农民工之间的社会距离,而同群效应对社会距离有双向作用。[15](P28-47)雷开春以社会距离作为群体关系的替代性测量指标,通过分析上海市城市新移民与本地人的交往情况,分别验证了平等交往、理性交往与实际交往等交往策略的理论假设。[16](P105-124)与依据单个城市的数据分析两个群体的社会距离不同,胡荣根据“中国八城市社会网络与求职经历调查”的数据,分析了城市居民的社会资本以及其对城市居民与农民工社会距离的影响。[17](P101-106)

综上所述,国内学者分别从户籍制度、社会经济地位、社会资本、社会交往、空间隔离等方面分析了影响社会距离的因素。虽然不同的学者对社会距离的测量存有争议,但比较一致的结论认为,群际交往(Intergroup contact)是缩小城市居民与农民工之间社会距离的重要途径。

本文所提出的问题是:群际交往是否能改善城市居民与农民工之间的关系?什么类型的交往才能改善他们之间的关系,这些交往又是如何改善他们之间关系的?

二、研究假设

(一)群际交往与社会距离

群际交往理论认为,促进不同群体成员之间的社会交往能有效减少族群偏见和族群冲突,唯有直接且频繁的交往,才能获取外群体的真实信息,进而产生理解、走向融合。当然,并不是所有的社会交往形式都加强社会关系并促进社会融合,群体之间欲通过交往达到化解偏见、促进融合的效果,必须满足四个关键条件:平等的地位(equal group status within the situation)、共同的目标(common goals)、相互合作(intergroup cooperation)和制度支持(the support of authorities, law, or custom)。[18]其中,平等的地位是指群体之间的社会经济地位不能悬殊太大,否则交往会扩大高地位群体对低地位群体的歧视;共同的目标即群体为一个共同的目标努力;相互合作是指群体为达到目标,进行合作。制度支持是指权威、法律或习俗对群际交往给予认可和支持。满足这些条件,群际交往会有助于消弭群体间的偏见,进而促进社会融合,这就是著名的奥尔波特(Gordon W. Allport)交往假设(contact hypothesis)。不同国家的学者对族群、政党、社团、同性恋的研究均证实了交往假设。在四个条件假设的基础上,Pettigrew提出与外群体成员建立亲密友谊的重要性。[18](P65-85)通过对法国、英国、荷兰以及西德3806位群体成员的研究,他发现拥有外群体成员作为朋友的人,其群体偏见显著低于没有外群体成员作为朋友的人,因此他认为与外群体成员的亲密友谊是促进群体关系的重要因素。[19](P173-185)基于此,笔者提出以下假设:

假设1:城市居民与农民工的亲密关系,*本研究中的亲密关系是指朋友和亲戚关系。以往研究发现亲密友谊是促进群体关系的重要因素,据此我们认为,比友谊更近的亲戚关系也是促进群体关系的重要因素。之间有助于缩小城市居民与农民工之间的社会距离。

假设1.1:有农民工朋友的居民与农民工之间的社会距离显著小于没有农民工朋友的居民。

假设1.2:有农民工亲戚的居民与农民工之间的社会距离显著小于没有农民工亲戚的居民。

除了亲密关系的交往外,城市居民所在的工作单位内如果有农民工,他们在单位内可能具有共同的目标,以及为实现共同目标的相互合作的经历,另外工作单位也会支持城市居民与农民工之间的交往。也就是说,工作单位内城市居民与农民工之间的交往最有可能满足交往假设的客观条件。奥尔波特虽然论及了交往对群体关系的影响,但仅区分有无交往,并未探究交往频率所产生的影响,而刘林平通过对广州市城市居民与农民工之间的社会距离的调查发现,工作单位的内交往频率对社会距离有显著影响。[14](183-192)据此笔者提出:

假设2:城市居民所在工作单位如果有农民工,城市居民与农民工之间的社会距离显著小于工作单位内没有农民工的城市居民。

假设3:有农民工的工作单位内,城市居民与农民工之间的交往越频繁,城市居民与农民工之间的社会距离越小。

除了工作单位是重要的交往场所之外,社区也是城市居民与农民工之间交往的主要场所之一。在社区中,邻里关系是最基本的社区社会关系,它作为群体关系纽带长期以来成为社区讨论的重要基础。[20](P363-390)良好的邻里关系意味着社区居民之间的熟悉、信任、互助和团结。在我国,乡村社会的邻里关系是一种守望相助的关系,满足着感情、安全、社会交往等多方面的需要,而城市社区中的邻里关系相对冷淡,邻里之间的社会互动比较弱,邻里关系已不再是居民社会交往网与支持网的重要构成部分。[21](P36-42)基于此,笔者提出:

假设4:有没有农民工邻居对城市居民与农民工之间的社会距离没有显著影响。

(二)人际信任与社会距离

有学者认为群体之间欲通过交往达到化解偏见、促进融合的效果,仅满足一些客观条件,并不能带来积极的效果,群际交往的效果还受到个人主观态度的影响。当个人对外群体成员存在强烈的主观偏见时,交往反而会扩大群际之间的隔阂。[22]

信任作为“日常例行互动的必要基础”,是社会关系的胶合剂以及社会秩序的基础。“离开了人们之间的一般信任,社会自身将变成一盘散沙,因为几乎很少有什么关系不是建立在对他人确定的认知上”。[23](P111)什托姆普卡(Sztompka)指出,信任对广大的共同体(团体、联合会、组织)有重要的功能:第一,扩大互动范围、允许更亲密的人际关系,促进人和人之间的联合;第二,促进沟通的扩展,促进集体行动;第三,信任鼓励对陌生人的宽容和接受,鼓励将文化差异视为正常;第四,信任增强个体与群体的联结,并增加人们之间的合作与相互帮助。[24]胡荣对城市居民与农民工之间的社会距离的研究发现,个人对他人的信任度越高,尤其是对社会中不稳定关系(如市场上的买卖关系)的信任越高, 那么其感觉到与外地人的社会距离越近。[17](P101-106)除了人际信任直接影响社会距离外,我们认为,群际交往是在人们存在一定的主观态度下进行的,当人们带着不同的信任程度进行交往时,群际交往对社会距离会有不同的影响,据此笔者提出:

假设5:城市居民人际信任度越高,他们与农民工的社会距离越小。

假设6:城市居民人际信任度越高,交往频率对社会距离的影响越大。

三、数据来源及变量设置

(一)数据来源

本文数据来源于教育部哲学社会科学研究重大攻关项目“户籍限制放开背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究”课题组2014年7-8月在全国7省13市进行的“城市居民调查问卷”。本次调查,课题组在江苏省常州市、武进区,山东省泰安市、肥城市,陕西省咸阳市、兴平市,浙江省金华市、义乌市,贵州省遵义市、凯里市和广东省广州市7省13个市(区)展开。除广东以外(选取广州),每省选取一个地级中等城市、一个县级小城市(区)。省份选择兼顾东、中、西部和南北分布,既有经济发达、农民工高度聚集的珠江三角洲和长江三角洲地区,也有经济欠发达、农民工相对密度较低的地区。

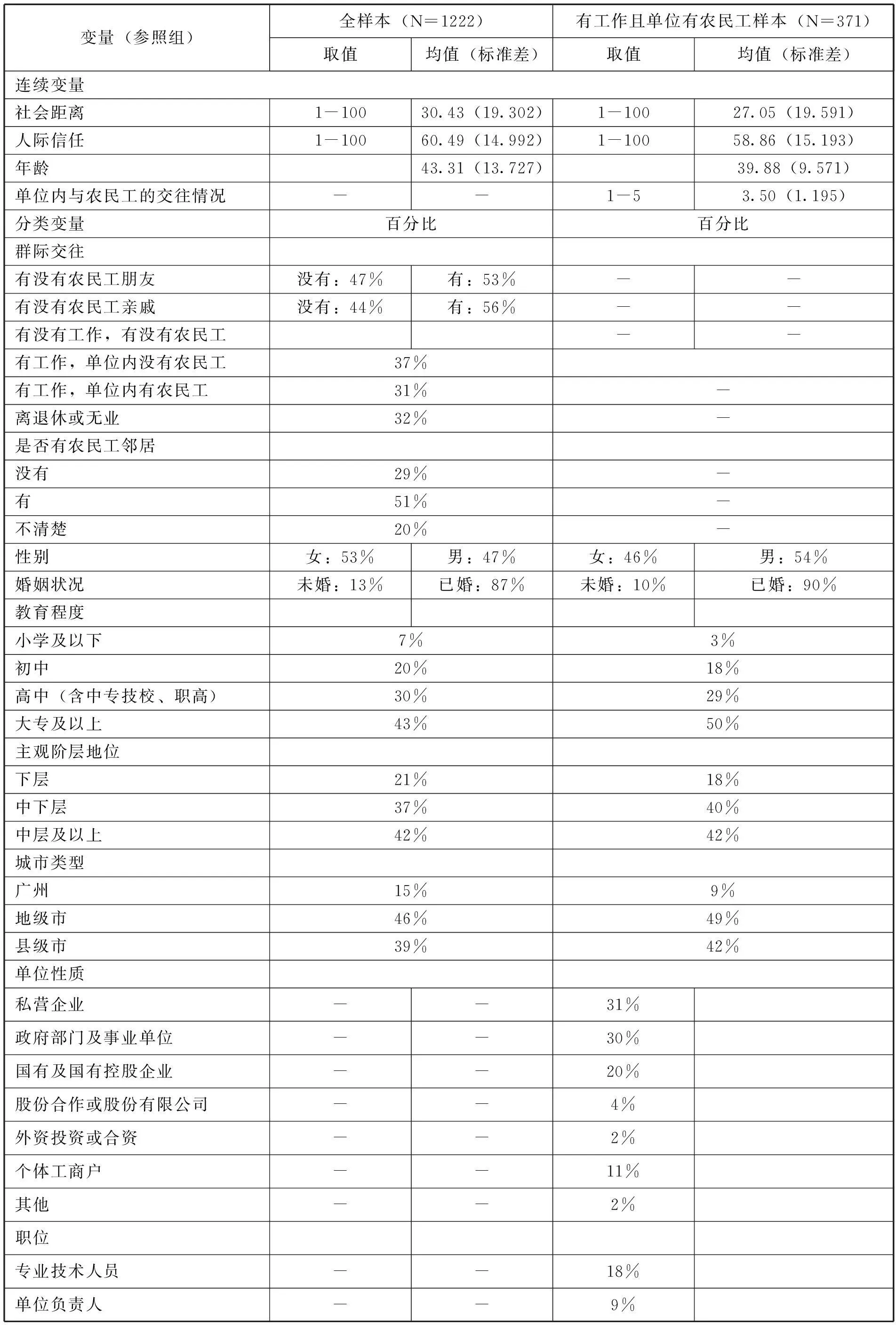

抽样方式为多阶段抽样,每个城市抽取至少2个街道,每个街道抽取5-10个社区,每个社区至少调查5人,在社区内根据户籍名单随机抽取被访者。本次调查,共获得1317个居民样本。*在具体分析过程中,由于各个变量的有效样本数不用,不同的模型使用的有效样本数可能小于该样本数,具体参见表1变量描述表。

(二)变量设置

1.因变量:社会距离

本研究中的社会距离是指城市居民和农民工之间亲密或疏远程度的主观距离。问卷所提问题是:你是否愿意接受农民工成为您的同事、老板、邻居、朋友?回答选项为:非常不愿意、不太愿意、一般、比较愿意、非常愿意。我们将非常不愿意赋值5分,不太愿意赋值4分,一般赋值3分、比较愿意赋值2分,非常愿意赋值1分,利用因子分析方法计算因子得分,由此生成一个新的社会距离变量。*最后提取出来的一个公因子解释了四个变量83.66%的方差。因子值被转换为1-100之间的分值,分值越大表明社会距离越大。*转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)×A,其中:A=99/(因子最大值-因子最小值),B=(1/A)-因子最小值。

2.自变量:群际交往与人际信任

我们将群际交往分为三种类型:亲密关系的交往、同事交往、邻里交往。其中亲密关系是指朋友关系或亲戚关系,操作化为:有没有农民工朋友和有没有农民工亲戚;被访者有两个选项:1=是;0=否。同事交往则操作化为:是否有工作以及如果有工作,单位内是否有农民工。为了不损失样本,我们把“是否有工作”和“单位是否有农民工”合并为一个变量,合并后的变量取值为:0=有工作,单位内没有农民工,1=有工作,单位内有农民工,2=离退休或无业。同事交往频率操作化为:单位内如果有农民工,那么他们和农民工的交往情况如何,选项分别是1=几乎没有,2=偶尔,3=有时,4=经常,5=几乎每天。

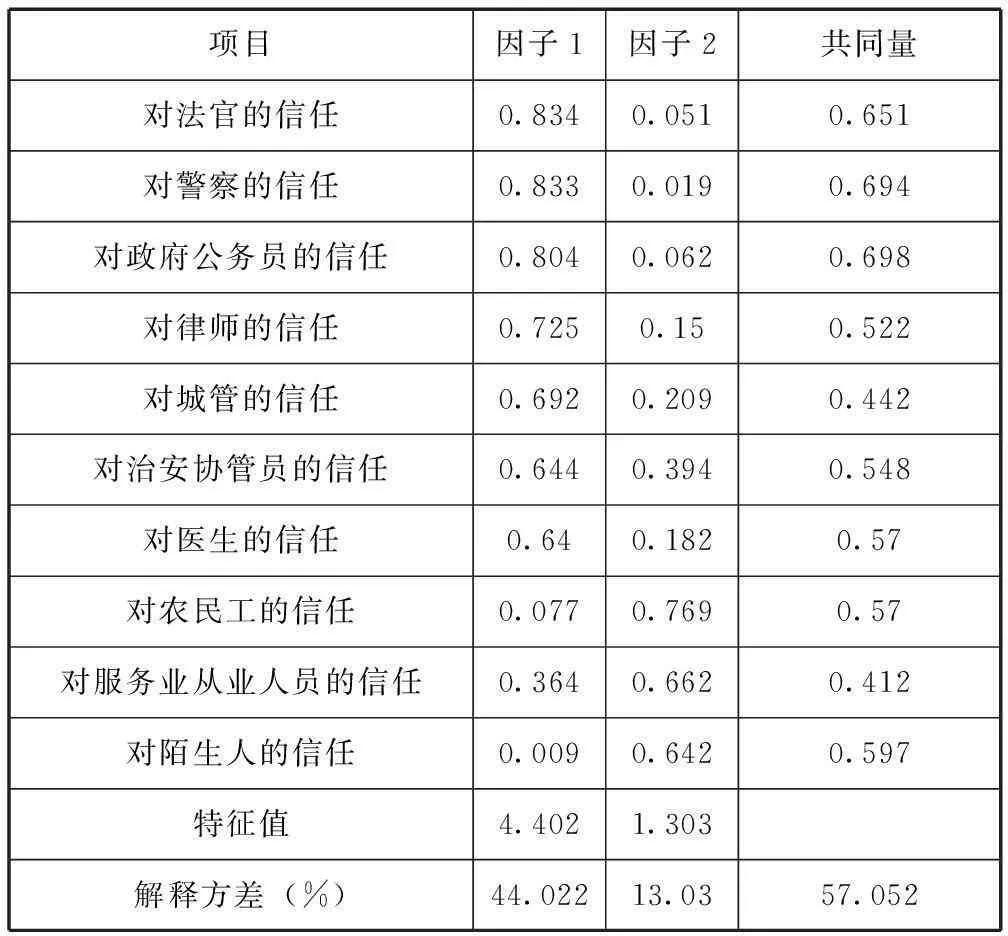

关于人际信任的测量我们询问了城市居民对下列人员的信任程度:政府公务员、警察、法官、教师、城管、记者、医生、律师、治安协管员、服务业从业人员、陌生人、农民工,选项为1=很不信任,2=不太信任,3=一般,4=比较信任,5=非常信任。利用因子分析得到三个公因子,但因为教师和记者同时在两个公因子上的因子负荷较高,*教师在三个因子上的因子负荷分别为:0.480、0.474、-0.376,医生在三个因子上的因子负荷分别为:0.535、0.443、-0.238。所以我们将教师和记者删除后再进行因子分析,最后得到两个公因子(KMO值为0.882)。政府公务人员、警察、法官、城管、医生、律师、治安协管员为一个公因子,服务业从业人员、陌生人、农民工为一个公因子(见表1)。单独使用某一个公因子很难对人际信任做出综合评价,因此我们将各个公因子对应的方差贡献率比例为权数计算综合得分,*计算公式为:因子1的方差贡献比例*因子1+因子2的方差贡献比例*因子2生成一个新的人际信任的变量,并将综合得分转化为1-100之间,分数越高,人际信任度越高。

3.控制变量

回归分析时,我们除了纳入基本的人口学变量年龄、性别作为控制变量外,还将其他可能对社会距离产生影响的变量,如婚姻状况、教育程度、阶层认同、*阶层认同分为下层、中下层、中层、中上层、上层。我们将中层、中上层、上层合并为中层及以上。单位性质、职位、城市类型*在城市类型中,我们分为广州、地级市、县级市,之所以把广州单列,是因为广州作为大城市可能有不同于其他城市的特质。等进行控制。除年龄外,其他控制变量均不是连续变量,所以在纳入回归分析时,处理成虚拟变量。基本变量描述见表2,此表中的样本数均为进入回归分析模型的数量。

表1 城市居民信任的因子分析

表2 变量描述表

四、社会距离的影响因素及作用机制

调查结果显示,城市居民与农民工的社会距离均值得分为30.43,*社会距离的取值范围为1-100分,分值越大社会距离越大。这表明两个群体间的社会距离并不算大,那么群际交往以及人际信任如何影响两个群体间的社会距离?

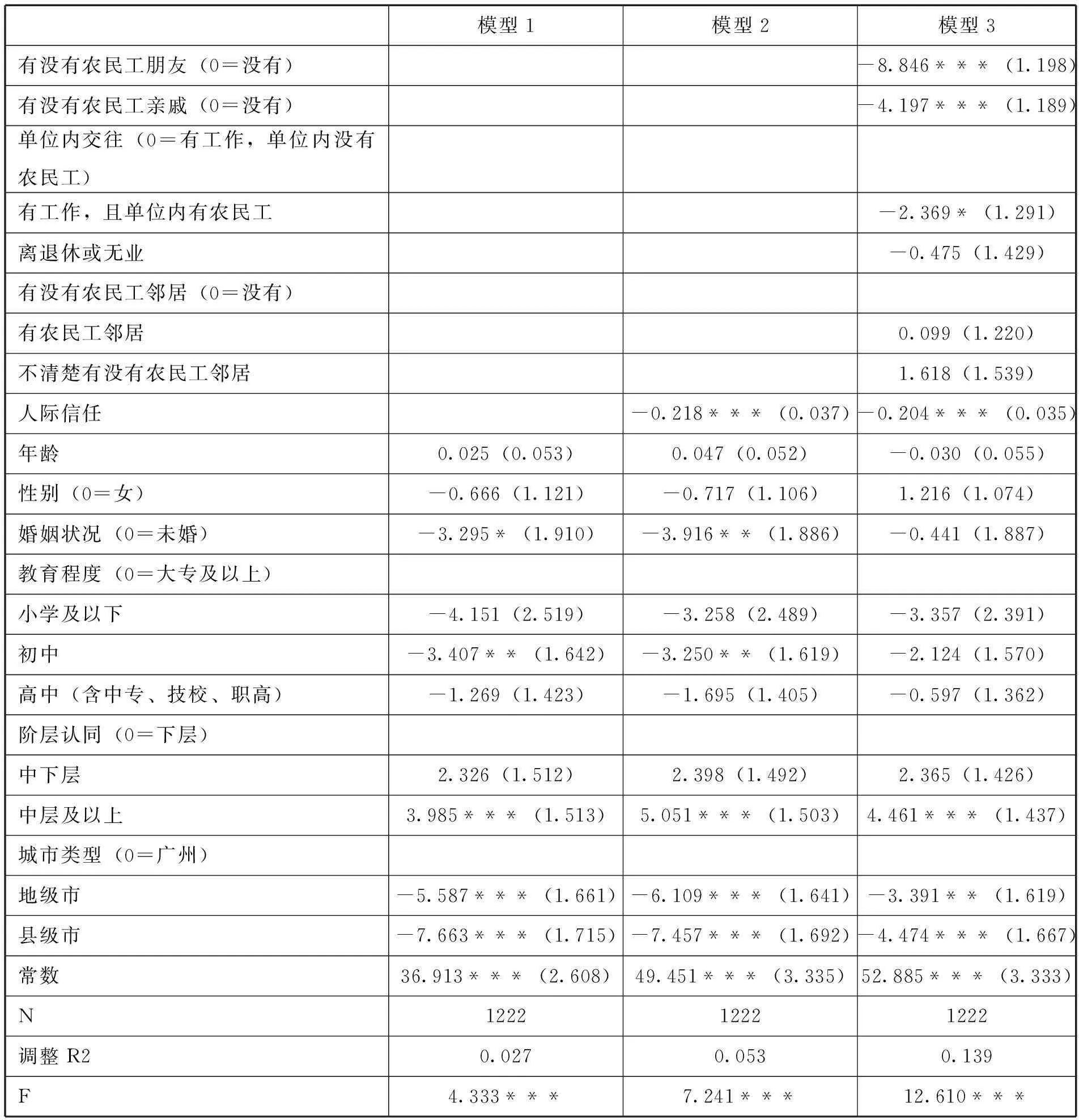

经因子分析后社会距离属于连续变量,因此我们使用OLS回归模型分析影响社会距离的因素。在回归分析中,我们设置了6个模型,表3为全样本模型,表4为单位内交往模型。其中,表3中的模型1和表4中的模型1仅纳入了控制变量。表3中的模型2纳入了人际信任变量,模型3纳入群际交往变量。

(一)不同的群际交往类型对社会距离的影响

我们将城市居民与农民工之间的群际交往分为亲密关系的交往、同事交往和邻居间的交往。由表3中的模型2和模型3可见,在没有加入群际交往变量前,模型2的调整R2为5.3%,加入群际交往变量后模型3的调整R2为达到13.9%,说明群际交往变量的纳入显著提升了模型解释力(△R2=0.089,△F=21.127,△p<0.001)。

具体而言,控制其他变量后,有农民工朋友的城市居民与农民工的社会距离显著小于没有农民工朋友的居民;有农民工亲戚的城市居民与农民工的社会距离显著小于没有农民工亲戚的城市居民。在工作单位内的交往方面,与有工作,工作单位内没有农民工的相比,有工作,且工作单位内有农民工的城市居民对农民工的社会距离要小。而在邻居交往方面,有没有农民工邻居对社会距离并没有显著影响。由此,假设1、假设2和假设4得到数据支持。

表3 社会距离影响因素OLS回归模型

注:(1)括号内为标准误;(2)***P<0.01;**P<0.05;*P<0.1

(二)人际信任对社会距离的影响

由表3中的模型2可知,人际信任对社会距离有显著影响。城市居民的人际信任度越高,对农民工的社会距离越小。在没有加入人际信任前,模型1的调整R2为2.7%,加入人际信任后模型2的调整R2达到5.3%,说明人际信任的纳入提升了模型解释力(△R2=0.027,△F=35.101,△p<0.001)。模型3中人际信任对社会距离仍有显著影响,不因群际交往变量的加入而改变影响的效力,表明人际信任是比较稳定的影响因素。一个人的人际信任度越高,对农民工的态度也会更加友好,更能宽容和接受农民工,从而缩小社会距离。假设5得到数据支持。

由表3中的模型1发现,已婚城市居民对农民工的社会距离显著小于未婚城市居民;初中文化程度的城市居民对农民工的社会距离要小于大专以上的城市居民,小学及以下、高中与大专及以上的城市居民相比没有显著差异。但回归系数均为负数,意味着城市居民的文化程度越高对农民工的社会距离可能越大。婚姻状况和教育程度的影响在模型3中加入群际交往一组变量后不再显著,表明婚姻状况和教育程度对社会距离的影响受到群际交往的影响。

控制变量中,主观阶层认同和城市类型在三个模型中对社会距离均有显著影响。具体而言,与下层居民相比,中层及以上居民对农民工的社会距离要大,可能的原因是“物以类聚、人以群分”,农民工在城市居民眼中属于社会底层,如果城市居民主观认为自己属于社会的中层及以上阶层,比农民工阶层地位高,有可能会增加他们之间的社会距离。城市类型方面,广州城市居民对农民工的社会距离要高于其他地级市和县级市的居民。可能的解释是,与小城镇相比,大都市是货币经济的中心,这塑造了大都市人精于“算计”的精神特质。大都市的货币经济和理性导致城市人的冷漠、轻微的憎恨,相互的陌生和厌恶,导致人与人之间的疏远与回避。[7]

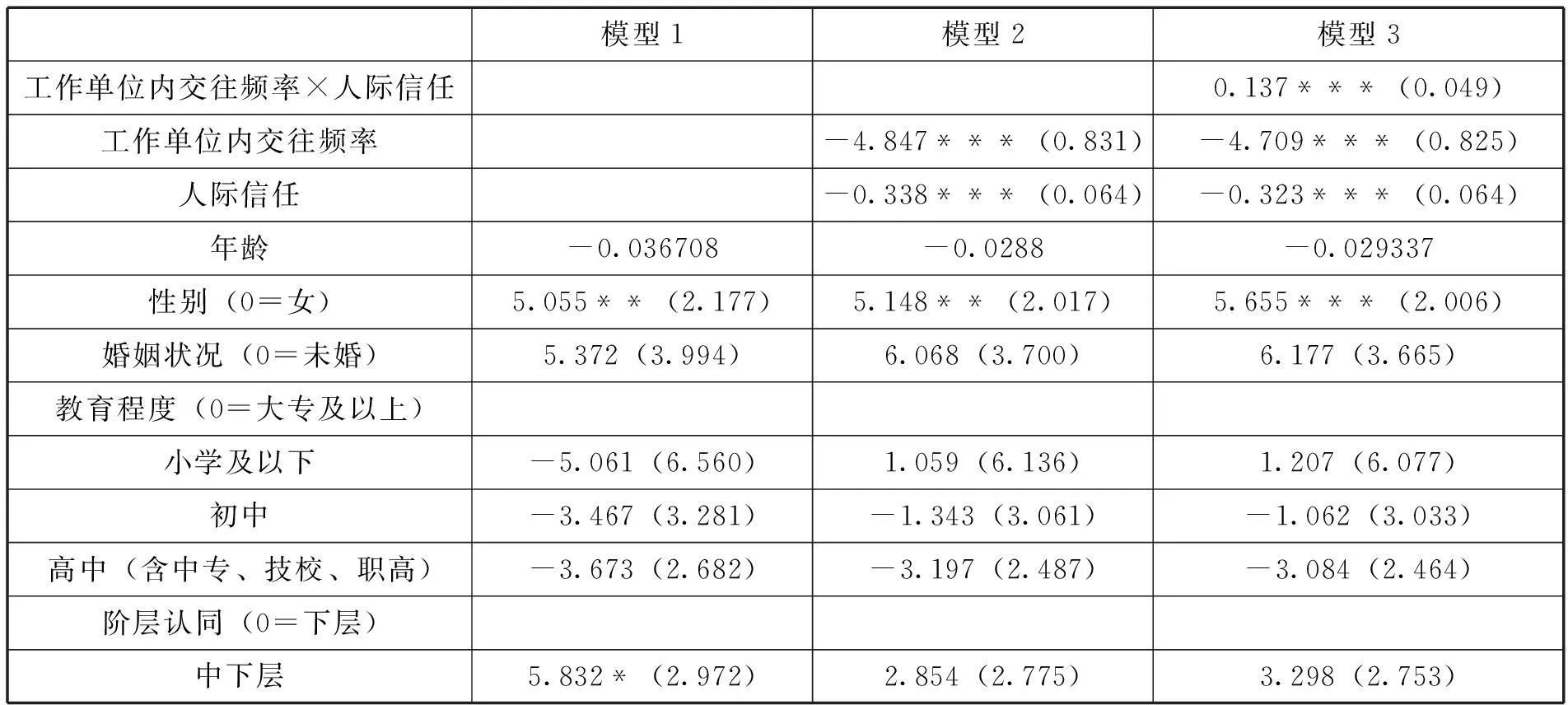

(三)工作单位内与农民工的交往频率对社会距离的影响及其机制

为了更加细致地考察工作单位内交往对社会距离的影响机制,我们在表4中加入交往频率和人际信任的交互项。为了更好地理解交互的回归系数,我们对交往频率和人际信任分别做了对中处理。处理方式是交往频率和人际信任减去自身均值生成两个新变量,然后再做回归。对中处理后,R2及显著性检验不发生变化,交互项的系数及其显著性检验也不会发生变动。另外,对交往频率和人际信任对中处理,会使交往频率和人际信任的交互项与交往频率和人际信任都不相关,[25](P414-417)解除了多重共线性的后顾之忧。

表4 工作单位内与农民工的交往频率对社会距离的影响及交互项的OLS回归模型

注:(1)括号内为标准误;(2)***P<0.01;**P<0.05;*P<0.1

由表4中的模型2可知,控制其他变量后,在工作单位内,交往频率和人际信任对社会距离的主效应均为负,这表明在工作单位内,与农民工交往越频繁的城市居民对农民工的社会距离越小,这与刘林平对广州的调查结论相一致;[14](183-192)城市居民的人际信任度越高,对农民工的社会距离越小。再看交往频率与人际信任的交互效应,模型3中,交往频率和人际信任的交互项系数为正,且通过显著性检验,这表明随着人际信任度的提高,交往频率对社会距离的负效应增强,也就说人际信任度越高,交往频率越能缩小城市居民对农民工的社会距离,交往频率对社会距离的影响,随着人际信任度的高低而变动。由此,假设3和假设6得到数据支持。

五、结论与讨论

本文利用7省13市的抽样调查数据,重点考察了不同类型的群际交往以及人际信任对社会距离的影响。研究发现,不同类型的群际交往对改善城市居民和农民工之间的群际关系有不同的作用,亲密关系和同事关系的交往有助于缩小城市居民对农民工的社会距离,而邻里关系对社会距离没有显著影响。具体而言,有农民工朋友的城市居民对农民工的社会距离显著小于没有农民工朋友的居民;有农民工亲戚的城市居民对农民工的社会距离显著小于没有农民工亲戚的城市居民。在工作单位内的交往方面,与有工作、工作单位内没有农民工的相比,有工作、且工作单位内有农民工的城市居民对农民工的社会距离要小,且工作单位内与农民工交往越频繁,对农民工的社会距离越小。而在邻居交往方面,有没有农民工邻居对社会距离并没有显著影响。

朋友和亲戚是一种亲密关系,这种关系带来是长久且持续的交往,人们之间频繁的、亲密的社会接触就会建立起紧密的社会关系。亲密关系还能使不同群体成员之间建立信任,亲密关系间的交往提供了否定关于外群体负面刻板印象的机会,从而打破对外群体的原有看法,[26](P387-410)缩小群体间的社会距离。

有没有农民工邻居对社会距离没有显著影响,这与雷开春对上海市城市新移民与本地人群体关系的交往策略研究中的结论相一致。[16](P105-124)他分析的是农民工对城市居民的社会距离,我们研究的是市民对农民工的社会距离,均得出邻里关系对社会距离没有显著影响,这表明邻里关系并未能改善城市居民和农民工两大群体之间的关系。可能的原因是,中国城市社区的邻里关系较为淡漠,他们之间的交往可能是短暂的或偶然的交往,缺乏共同的目标和相互合作。

另外,我们还发现,城市居民的人际信任度越高,对农民工的社会距离越小,而且在工作单位内交往中,交往频率对社会距离的影响随着人际信任的高低而变动,人际信任度越高,交往频率对社会距离的影响越大。这表明群际交往的效果不仅取决于平等地位、共同目标、相互合作、制度支持和亲密关系等客观条件,还取决于个人的主观态度。

以上发现,对缩小城市居民与农民工的社会距离,改善两大群体的关系,进而促进社会融合有三点启发:第一,不是所有的交往都能改善群际之间的关系,只有当交往满足一定的客观条件时,交往才能改善群际关系。所以应该为两个群体创造有利的客观环境。第二,提高城市居民的人际信任度。中国人的信任是建立在亲戚关系或亲戚式的纯粹个人关系上面的特殊信任,[27]也就是福山所说的低信任文化,[28]而超亲缘关系或类亲缘关系的信任对改善群际关系极为重要,这种情况下提高城市居民甚至是全体居民的人际信任度(高信任文化)显得尤为重要。第三,邻里关系并没有缩小城市居民对农民工的社会距离,从交往假设来看,很可能是城市居民和农民工之间缺少共同目标和共同合作的经历。这给我们的启示是,改善社区内城市居民与农民工群体的关系,不仅需要在基本权益方面实现平等,还需要鼓励他们通过参与社区活动,使他们有共同的目标以及为实现目标的相互合作。

参考文献:

[1]李培林.转型背景下的社会体制改革[J].求是,2013(15).

[2] 国家统计局.2014年国民经济在新常态下平稳运行[EB / OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201501/t20150120_671037.html.

[3]文军.城镇化的核心是人的城镇化[EB / OL].光明日报,http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2013-10/16/nw. D110000 gmrb _20131016 _2-11.htm.

[4] Musterd S, van Gent W P C, Das M, et al. Adaptive behaviour in urban space: Residential mobility in response to social distance [J]. Urban Studies, 2014.

[5] Smith J A, McPherson M, Smith-Lovin L. Social Distance in the United States Sex, Race, Religion, Age, and Education Homophily among Confidants, 1985 to 2004[J]. American Sociological Review, 2014, 79(3).

[6] 加布里埃尔·塔尔德.模仿律[M].何道宽译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[7] 齐美尔.桥与门——齐美尔随笔集[M].涯鸿、宇声译.上海:上海三联书店,1991.

[8] R. E.Park. Race and Culture, Glencoe Ill: The Free Press,1950.

[9] Bogardus E S. Measuring social distance [J]. Journal of applied sociology, 1925, 9(2).

[10] 郭星华,储卉娟. 从乡村到都市:融入与隔离——关于民工与城市居民社会距离的实证研究[J].江海学刊,2004(3).

[11] 卢国显.农民工:社会距离与制度分析[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[12] 张海辉.不对称的社会距离——对苏州本地人与外地人的关系网络和社会距离的初步研究[D].北京大学硕士学位论文,2004.

[13] 王毅杰,王开庆.流动农民与市民间社会距离研究[J].江苏社会科学,2008(5).

[14] 刘林平.交往与态度:城市居民眼中的农民工——对广州市民的问卷调查 [J].中山大学学报(社会科学版),2008(2).

[15] 王桂新.城市农民工与本地居民社会距离影响因素分析——以上海为例[J].社会学研究,2011(2).

[16] 雷开春.上海城市新移民与本地人群体关系的交往策略研究[J].社会,2012(2).

[17] 胡荣.社会资本与城市居民对外来农民工的社会距离[J].社会科学研究,2012(3).

[18] Pettigrew T F. Intergroup contact theory [J]. Annual review of psychology, 1998, 49(1).

[19] Pettigrew T F. Generalized intergroup contact effects on prejudice [J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1997, 23(2).

[20] Wellman B, Leighton B. Networks, Neighborhoods, and Communities Approaches to the Study of the Community Question [J]. Urban Affairs Review, 1979, 14(3).

[21] 桂勇,黄荣贵.城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(6).

[22] Tajfel, Henri(ed). Social identity and intergroup relations. Vol. 7. Cambridge University Press, 2010.

[23] 西美尔.货币哲学[M].陈戎女,等译.北京:华夏出版社,2007.

[24] 彼得·什托姆普卡.信任——一种社会学的理论[M].程胜利译.北京:中华书局,2005.

[25] Cronbach L J. Statistical tests for moderator variables: flaws in analyses recently proposed [J]. Psychological bulletin, 1987, 102(3).

[26] N.Miller.Personalization and the promise of contact theory[J]. Journal of Social Issues, 2002, 58(2).

[27] 韦伯.儒教与道教[M].王容芬译.北京:商务印书馆,1995.

[28] 弗朗西斯·福山.信任——社会美德与创造经济繁荣[M].彭志华译.海口海南出版社,2001.

■责任编辑/雨桃

Intergroup contact, interpersonal trust and social distance: A study of the intergroup

relations between the urban residents and the migrant workers

WANG Kai-qing & LIU Lin-ping

Based on the 2014 survey data from thirteen cities in seven provinces,this study analyzes the influence of different types of intergroup contact and interpersonal trust on social distance. It reveals that different types of intergroup contact have different impacts on the improvement of intergroup relations between the urban residents and the migrant workers. Both close relationship and coworker relationship can help reduce the social distance between the urban residents and the migrant workers. However, the neighborhood relationship has no significant impact on social distance. In addition, the higher the urban residents’ interpersonal trust is, the smaller the social distance is. The higher the interpersonal trust is, the greater the impact of the frequency of contact has on social distance. This suggests that the impacts of intergroup contact depend not only on objective conditions such as equal status, common goals, intergroup cooperation, institutional support and close relationship, but also on the individual’s subjective attitudes.