农民工打工地方言的习得及其影响因素分析 * ——基于珠三角地区农民工的调查

2016-01-19龙国莲,罗忠勇,秦娇

* 本文系教育部哲学社会科学研究重大项目“户籍限制放开背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究”(项目号:13JZD018)的阶段性研究成果。

农民工打工地方言的习得及其影响因素分析*

——基于珠三角地区农民工的调查

龙国莲1,罗忠勇2,秦娇2

[1.北京语言大学,北京;2.湖南师范大学,长沙410081]

关键词:农民工;移民语言;方言;语言习得

收稿日期:2015-03-21

作者简介:龙国莲,女,北京语言大学语言科学院博士研究生,长沙民政职业技术学院文化传播学院讲师;罗忠勇,男,社会学博士,湖南师范大学公共管理学院副教授;秦娇,女,湖南师范大学公共管理学院研究生。

中图分类号:C912.6

文献标识码:A

文章编号:1671-7511(2015)04-0097-08

摘要:本文基于对珠三角地区3000多位农民工的调查数据,以粤方言为例实证考察了农民工对打工所在地方言的习得状况及其影响因素。研究结果表明,41.1%的珠三角地区的农民工“可以听说”粤方言,“能听但不能说”的有40.4%,而“既不能听也不能说”的有18.5%。进一步分析发现,农民工来源地与打工地的地理接近性、农民工的职业性质、业余时间看电视、社会交往、永久性迁移意愿、年龄和所在企业规模等因素对农民工习得粤方言的效果有较显著影响。

一、问题的提出

农民工打工所在城市的语言主要包括普通话、城市本地方言、带有各种口音的普通话及农民工自身所操持的各种外地方言,其中普通话和城市本地方言是城市的通用语言,也是作为城市新移民的农民工不得不面对的优势语言。从语言经济学的角度看,习得普通话和城市本地方言是农民工适应城市、最大化其社会经济利益的基本策略;从社会语言学的角度看,普通话和城市本地方言是一种重要的文化资本,农民工拥有这种资本可获得向更高的社会经济地位攀升的可能,[1]也可据此促成市民身份认同、获得作为市民地位及其身份分野的重要标识符号的社会声望。[2]由是观之,习得普通话和城市本地方言既是影响农民工融入城市、获得市民身份的重要因素,也是其融入城市、成为真正市民的重要标志。我国正处于城市化的加速期,大量的农村劳动力迁入城市,这些新移民能否融入城市、成为真正的本地市民,直接关系到和谐社会秩序的构建。因此,探讨农民工城市通用/优势语言的习得及其机制,在一定的意义上具有重要的政策意义。

学界围绕城市新移民(农民工)城市通用语言的习得问题已开展了一系列有价值的研究,主要集中在如下方面。一是农民工城市通用语言的使用和态度研究。国内社会语言学研究者对农民工的语言使用和语言态度进行了大量的调查,获得了一些较为一致的发现:农民工在正式的工作和社交场合、在非同乡交往中多使用普通话,尽管发音不是很标准;而且对普通话的认同感较强,对其地位和功能的评价都较高;也有研究者关注了农民工对城市本地方言的习得和使用。例如,刘玉屏基于义乌农民工的调查发现,“完全能听懂”和“基本能听懂”义乌话的农民工只有8.6%,“能听懂一些日常用语”的占38.9%,“基本听不懂”和“完全听不懂”的达52.5%,而“能熟练交谈但个别音不准”和“基本能交谈”的农民工仅占2%,“会说一些日常用语”的也只有13.1%,“基本不会说”和“完全不会说”的则多达84.9%。[3]她还进一步考察了农民工对义乌方言成分(包括词汇条目、语法条目和语音条目)的知晓度和使用情况,发现农民工对所列13条条目的平均知晓率为33.8%,而其平均使用率则仅有7.6%,最高的词条使用率也只有16.8%。[4]葛俊丽比较了杭州农民工对杭州话、普通话和其家乡方言的使用和态度,发现他们使用杭州话的比例远低于普通话和家乡话,但对杭州话的功能和地位的评价则居中:低于普通话、但高于家乡话,有近50%的农民工对杭州方言媒体节目持积极态度。[5]

二是城市新移民(农民工)习得城市通用语言的影响因素研究。该领域的研究者主要关注和检验了定居点的移民集中度、社会网络、永久性迁移意愿、在迁入地的居住时间、受教育程度及其他人口学特征变量对城市新移民(农民工)城市通用语言习得的影响。例如,奇斯威克和米勒(Chiswick & Miller)研究发现,那些定居在操同一种语言(方言)的移民集中度高的社区的新移民,习得迁入地通用语言的效果要差一些,即操同一语言的移民集中度对移民习得迁入地优势语言有较显著的负向影响,[6]拉泽尔(Lazear)[7]和鲍尔等人(Thomas Bauer et al.)[8]的研究也支持了上述发现。有研究者对此提出的解释是,这些移民聚居区形成了自己的飞地市场,从而抑制了其习得迁入地优势语言的经济动力。[9]然而,在移民(语言)集中度中纳入族群网络变量后,移民集中度对迁入地优势语言习得的影响消失了。他们由此指出,是族群网络从根本上决定了移民迁入地优势语言的习得效果。[10]埃文斯(Betsy Evans)对密歇根州阿巴拉契亚移民迁入地方言的习得研究也得出了与此类似的发现:社会网络是移民迁入地方言习得的重要预测变量。[11]国内有研究者基于安徽无为县傅村进城农民工的调查也发现,社会网络的异质性和职业的开放性有助于城市新移民(农民工)迁入地优势语言(普通话)的习得。[12]达斯特曼(Christian Dustmann)研究了德国移民的迁入地语言(德语)习得后指出,在迁入地居住时间的长短对移民习得当地语言有显著的正向影响,但移民迁入时的年龄对其语言习得的影响则是负向的;[13]他在另一项研究中又发现,移民迁入地优势语言的习得受到其返乡可能性的负向影响,因为打算长久迁移的移民有更大的动力在语言这种特殊的人力资本上进行投资。[17]另有研究者发现,移民的性别、婚姻状况、受教育程度、行业等变量也对其习得迁入地优势语言有一定影响。[9,16]

三是城市新移民习得迁入地优势语言的影响结果研究。该方向的研究主要集中于迁入地优势语言的习得对移民经济地位的影响。研究者多发现,迁入地优势语言的习得有助于移民收入水平的提高。

从上述简要的文献梳理中,我们发现,国外学者对移民的迁入城市优势语言习得,尤其是其习得机制已进行了较系统的研究,国内学界对城市新移民(农民工)的优势语言使用及其态度也表现出了极大的关注和兴趣,但其大多关注农民工对仅作为城市优势语言之一的普通话的使用及其态度,而农民工对另一种城市优势语言(即城市本地方言)的习得则明显受到了冷落,而且国内学界对农民工城市优势语言习得的研究也大多是描述性的,尽管有研究者也尝试分析其影响因素(习得机制),但其统计技术多停留在双变量关系的分析层次上,而这种在没有控制其他变量的条件下所得出的有关两个变量间关系的结论是不可靠的。因此,在实证的基础上,借助多元分析模型,探讨农民工对城市优势语言的习得机制,可以弥补国内该领域研究的不足,同时也可检视国外同行相关研究发现在中国语境下的适用性。

基于国内学界对农民工习得城市本地方言的关注较少,且城市本地方言对农民工来说具有更大的语言背景差异与接受难度,与国外有关移民语言研究的对象或更为相似,因而,本文主要以在全国具有典型性的粤方言为例,分析农民工对城市本地方言的习得机制,以使这项研究更加深入,从而更好地与国外同行对话。

二、数据与研究方法

(一)数据来源与描述统计

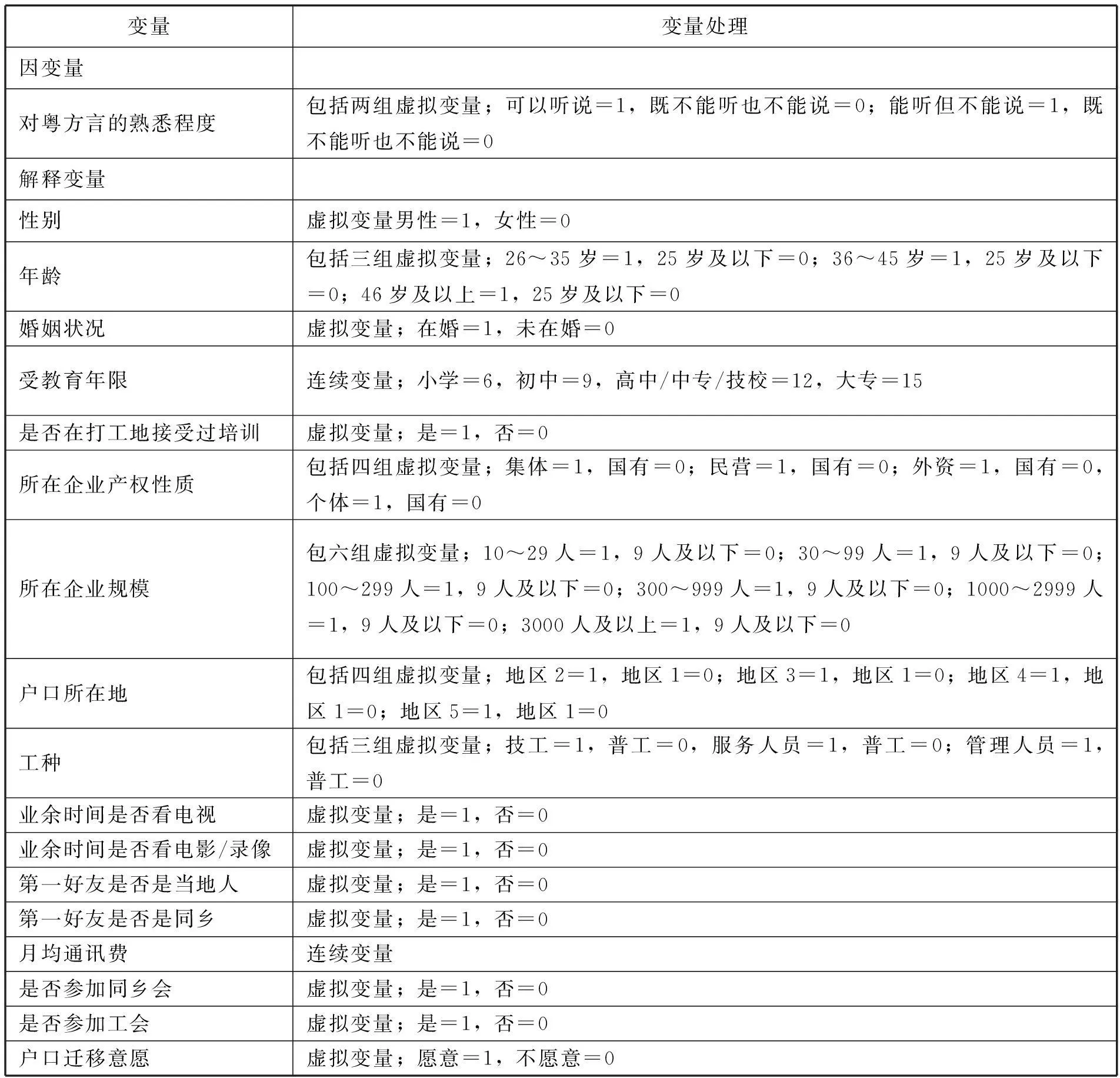

本文所使用的数据来自于由中山大学社会学系蔡禾教授主持的2005年国家哲学社会科学重大课题“城市化进程中的农民工问题”的问卷调查。该项调查于2006年7月在广东珠江三角洲的9个城市(包括广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、东莞、惠州、中山和江门)展开;调查对象被限定在“大专学历及以下的农村户口持有者跨县(区)域流动到城市务工”的农民工;抽样方法是比例抽样,即按人口普查中9个地级城市中农民工的比例分配各个城市的样本数,然后按广东统计年鉴中各个城市二、三产业的比重控制调查对象在二、三产业中的分布;具体访问对象的获得是运用拦截方法和“滚雪球”的方法。最后获得在企业打工的有效样本为3086份。与本文有关的变量在样本中分布情况见表1。

表1 样本分布情况

注:地区1指广州以外的广东其他地区,地区2指与广东毗邻的广西和海南,地区3指与广东毗邻的其他三个省,即湖南、江西和福建,地区4指云南、贵州、江苏、浙江、上海等地,地区5指地处长江以北的各省市。

表1显示,在样本中,女性略多于男性;农民工大多年龄在35岁以下(82.2%),而其中25岁及以下的农民工又占了近53%;未在婚的农民工也占多数,为56.5%;农民工多接受过初中文化教育(占51.3%),而接受过高中教育的农民工也接近30%;农民工大多集中在民营和外资企业中,占72.2%,其中分布在民营企业的最多,占了样本的一半以上;农民工大多分布在中小企业,有75.4%就业于1000人以下的企业中;普工占了农民工样本的近60%,22.3%的农民工从事技术性工作,另分别有10%左右的人从事服务性和管理性工作。

从社会交往和信息接触看,仅有2.3%的农民工的第一位好友是当地人,而第一位好友是其同乡的则有37.8%;在打工期间,参加了同乡会和工会的农民工分别有4.8%和8.8%;农民工的月均通讯费为75.7元;有1/3农民工在打工地接受过技能培训;在业余时间看电视和电影(录像)的农民工分别有60.2%和11.6%。

表1显示,在样本中,有近40%的农民工有户口迁移意愿,即愿意永久性地留居打工所在城市;从来源地看,来自广州以外的广东其他地区的农民工占22.5%,来自与广东毗邻的广西和海南的占14.4%,来自与广东毗邻的湖南、江西和福建的占21.5%,来自云南、贵州、江苏、浙江和上海等地的占4.8%,另有36.8%来自于地处长江以北的各省市。

从对粤方言的熟悉程度看,表1显示,“完全可以听说”的农民工占24.3%,“基本可以听说”的占16.8%,“能听但不能说”的占13.6%,“能听一些但不能说”的最多,占26.8%,另有18.5%的农民工“既不能听也不能说”。由这些数据可以看到,农民工对在全国有广泛影响力的粤方言的习得效果远比同类研究发现的对义乌方言的习得效果要好。

对于大部分农民工*主要是两广地区以外的农民工,但即使是广东,也有30%以上的人不会讲粤语,而在广西和海南,则只有少部分县市人口会讲粤语。来说,粤方言相当于“外语”,但为了生存,珠三角的外来农民工不得不面对粤语这一优势语言,并有意无意地学习它。然而,外来农民工学习粤语的效果如表1所示,并不是完全一样:有的人能熟练地听说,有的人则既不能听也不能说。为什么不同农民工对粤方言的习得效果存在如此大的差异呢?是其语言学习禀赋使然,还是其他社会因素导致的结果?本文试图沿循社会语言学的研究逻辑,重点考察社会交往、语言接触、迁移意愿、职业性质等变量对农民工对粤方言习得的可能影响。

(二)模型设定

本项研究的因变量是“对粤方言的熟悉程度”,在调查中被区分为“完全可以听说”、“基本可以听说”、“能听但不能说”、“能听一些但不能说”和“既不能听也不能说”五个等级。为了研究方便,可将它们合并为“可以听说”、“能听但不能说”和“既不能听也不能说”三个等级;考虑到这三个等级之间的非连续性,我们将该变量作类别变量处理。因此,本文采用多项logit模型(multinomial logit model)来分析农民工对粤方言习得效果的决定机制,其表达式为:

式中,J表示因变量的类别个数,p(y=j)表示农民工对粤方言习得第j类效果的概率,p(y=1)表示其对粤方言习得第1类效果(或作为基准类)的概率,k表示解释变量的个数,i表示第i个农民工,Χik表示第i个农民工在第k个解释变量上的取值,βjk表示第k个解释变量对因变量(即农民工粤方言习得第j类效果的概率与习得基准效果的概率之比的对数)的影响。

(三)变量处理

本文所涉的变量及其处理情况,见表2:

表2 变量处理

三、实证结果与分析

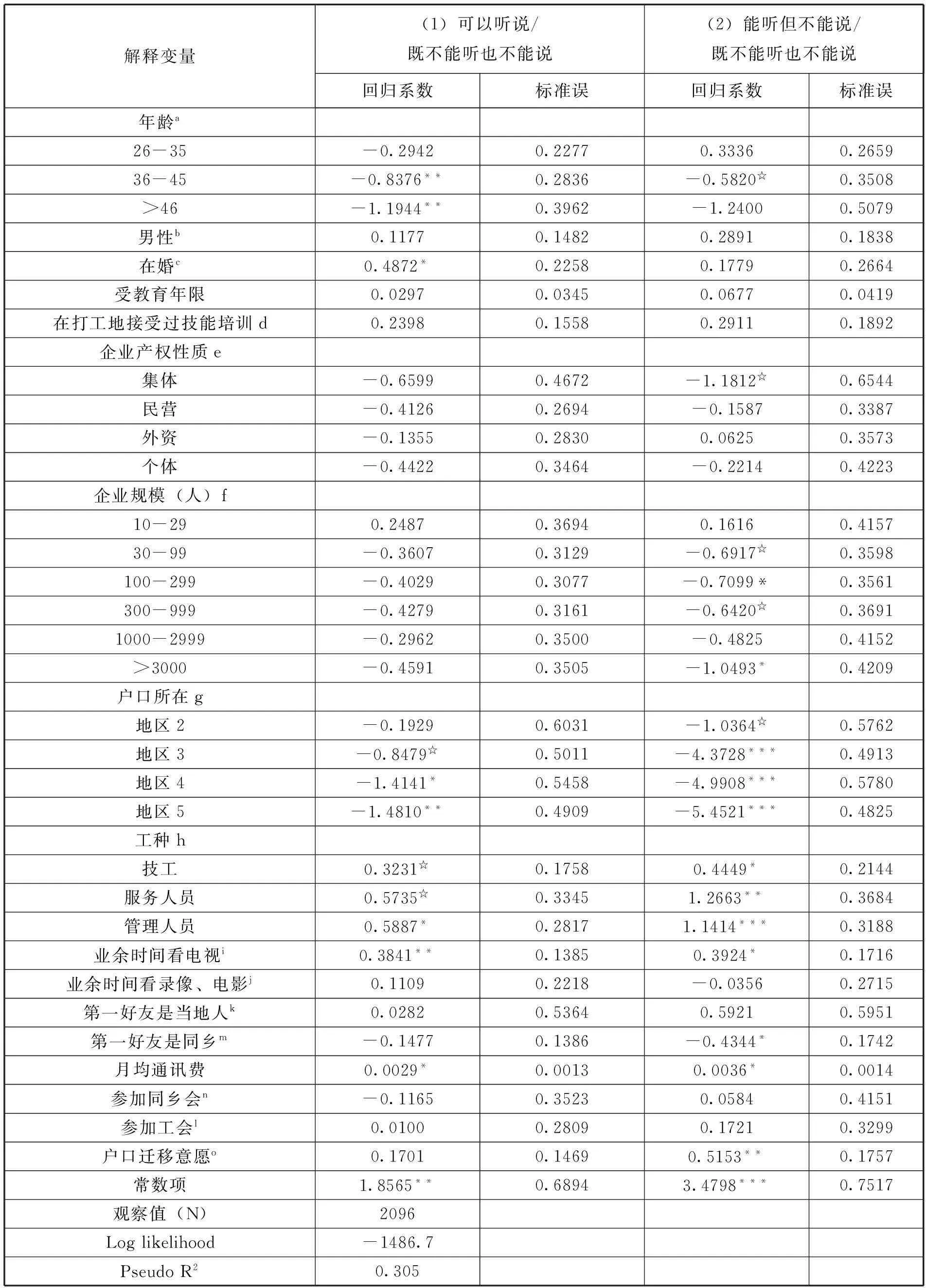

表3列出了农民工对粤方言习得效果的multinomial logistic 回归分析结果。

模型(1)列和(2)列均显示,农民工的户口所在地(来源地)对其粤方言的习得效果有显著影响。从模型(1)列可看到,来自地区3(湖南、江西和福建)、地区4(云南、贵州、江苏、浙江和上海)、地区5(长江以北各省市、另含四川和重庆)的农民工“可以听说”粤方言的概率(即“可以听说”与“既不能听也不能说”之比)分别比来自广州以外其他广东地区的农民工低57.2%(1-e-0.8479)、75.7%(1-e-1.4141)和77.3%(1-e-1.481)。也就是说,在地理空间上离广州越远,来自那些地区的农民工“可以听说”粤方言难度越大。模型(2)列也显示出了同样的关系:来自离广州越远的地区的农民工“能听但不能说”粤方言的难度也越大,只是来自地区3、地区4和地区5这三类地区的农民工之间的差异有所减少,这可能是对粤方言的习得程度下降所导致的结果。可见,地理接近性影响着农民工的粤方言习得效果:来源地与广州在地理上越接近, 农民工习得粤方言的效果越好。

模型(1)列和(2)列也均显示,农民工的职业性质对其粤方言的习得效果也有较显著影响。不管是技工、服务人员,还是管理人员,他们“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的概率都比普工要大。具体来说,技工、服务人员和管理人员“可以听说”粤方言的可能性(即“可以听说”与“既不能听也不能说”之比)分别比普工大38.1%(e0.3231-1)、77.4%(e0.5735-1)和80.2%(e0.5887-1),而他们“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)则分别比普工大56%(e0.4449-1)、2.5倍(e1.2663-1)和2.1倍(e1.1414-1)。进一步考察数据还可以发现,服务人员和管理人员“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)都比技工要大。农民工粤方言习得效果的职业差异可能与不同职业群体的社会交往及由此而发生的语言接触不同有关:技工、服务人员和管理人员的工作性质决定了其社会交往的范围较普工要大,也意味着其语言接触的空间较普工要广,即其有更多的机会接触更多的语言,当然也包括在珠三角占优势地位的粤方言,也由此而使得其粤方言的习得效果较普工好;而在技工、服务人员和管理人员这三类职业群体中,服务人员和管理人员的社会交往范围都较技工要广,接触粤方言的机会也相应更多,因而其习得粤方言的效果也更好。数据还显示,技工、服务人员和管理人员较普工在“能听但不能说”粤方言上的优势,比其在“可以听说”上的优势还要大,这可能是不同职业群体的社会交往差异与粤方言习得程度差异综合作用的结果。

模型(1)列和(2)列也均显示,业余时间看电视的农民工“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)均较业余时间不看电视的农民工要大,分别大46.8%(e0.3841-1)和48.1%(e0.3924-1)。

表3 农民工粤方言习得的multinomial logistic 回归分析结果

注:1. a.以25岁以下年龄为参照,b.以女性为参照,c.以不在婚为参照,d.以没在打工地接受过技能培训为参照,e.以国有为参照,f.以9人以下为参照,g.以地区1(广州以外的广东其他地区)为参照,h.以普工为参照,i.以业余时间不看电视为参照,j.以业余时间不看录像、电影为参照,k.以第一好友不是当地人为参照,m.以第一好友不是同乡为参照,n.以没参加同乡会为参照,l.以没参加工会为参照,o.以不愿将户口迁入打工城市为参照

2.☆p<0.1,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

粤方言在广东有着绝对的优势地位,电视台和广播等有声媒体中粤方言的使用非常普遍;不仅很多娱乐节目使用粤方言,而且不少新闻类节目也使用粤方言。因此,看电视是接触粤方言的重要途径,经常看电视必然有助于粤方言的习得。

模型(2)列显示,第一好友是同乡的农民工“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)是其他农民工的64.8%(e-0.4344),即其习得粤方言的效果较其他农民工更差;第一好友是当地人的农民工“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)都较其他农民工更大,只是统计检验不显著;模型(1)列和(2)列均显示,农民工的月均通讯费越高,其“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)也越大:月均通讯费每增加1元,农民工“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)分别增加0.29%(e0.0029-1)和0.36%(e0.0036-1)。通讯费是测量社会交往的重要指标。农民工的月均通讯费越多,标示其社会交往的量越大,或标示其社会交往越广泛;而其交往频次和异质性的增加可能意味着操粤方言的人进入他/她的交往圈的可能性也越大,也因此而提高其粤方言习得的效果。可见,社会交往对农民工粤方言的习得有较显著地影响:社会交往的同质性抑制其粤方言习得效果,而社会交往的异质性则有助于提高其习得效果。

模型(2)列显示,有户口迁移意愿的农民“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)较没有迁移意愿的农民工大67.4%(e0.5153-1)。这可能与那些有永久性迁移意愿的农民工更愿意在粤方言这种特殊的人力资本上进行投资有关。

另外,从模型中也可以看到,年龄和企业规模等变量对农民工粤方言的习得效果也有较显著的影响。例如,年龄大的农民工“可以听说”和“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)更小;而就业于较大规模企业的农民工“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)更小:就业于规模为30~99人、100~299人、300~999人和3000人以上企业的农民工“能听但不能说”粤方言的可能性(同前)分别是就业于规模为10人以下企业的农民工的50.1%(e-0.6917)、49.2%(e-0.7099)、52.6%(e-0.6420)和35.0%(e-1.0493)。所在企业规模与农民工粤方言习得效果之间的上述关系可能与不同规模企业的科层化程度及有关工作语言的规定存在较大差异有关:较大规模企业的管理更为科层化,有明确、严格的规章制度,那些员工来源地异质性大的企业更可能将普通话作为其工作语言,在工作外场合讲粤方言的企业老板和管理人员出于遵从制度的压力,也会在工作中用普通话与员工进行交流,从而使外地员工在工作中接触粤方言的机会不多;而小规模企业管理的科层化程度不高,对工作语言通常不会有严格的规定,那些讲粤方言的老板可能会随性地用本地方言与员工交流,员工适应老板的方言反倒成为一种广为接受的事实,从而也“迫使”员工对粤方言也更为了解和熟悉。

四、结论与简要讨论

本文基于珠三角3000多位农民工的调查数据,以粤方言为例实证考察了农民工对打工所在地方言的习得状况及其影响因素。研究结果表明,41.1%的珠三角农民工“可以听说”粤方言,“能听但不能说”的有40.4%,而“既不能听也不能说”的则有18.5%。进一步分析发现,农民工来源地与广州的地理接近性、工种(职业性质)、业余时间看电视、社会交往(第一好友是同乡、月均通讯费)、永久性迁移意愿、年龄和所在企业规模等因素对农民工习得粤方言的效果有较显著影响。

上述研究发现与国外移民语言研究中有关语言的阶级性、社会交往(网络)与语言习得、永久性迁移意愿(还乡可能性)与语言投资等方面的研究发现基本一致,以新的实证资料支持了社会语言学的一个基本命题:语言学习根源于语言的社会接触。本文涉及的几个核心变量:地理接近性、职业性质、业余时间看电视、社会交往(不管是内群体交往,还是外群体交往)和永久性迁移意愿归根到底都蕴含着语言接触(不管是直接的语言接触,还是间接的语言接触),是语言接触促进或抑制了语言习得的效果。上述简要的结论表明,中国城市新移民习得打工地方言的机制并不是特例和个案,而是与国外移民的“外语”学习机制,存在着不容忽视的共性。这也为我国相关部门有选择地借鉴移民国家有关移民语言政策和推进移民城市融入的政策提供了实证依据。

基于农民工对打工地方言习得机制的上述发现,本文认为,农民工要适应城市、融入城市,并最终成为真正的市民,除了需要从根本上消除城乡和地域户籍制度限制外,农民工主动或在外部力量的帮助下“被动”地习得城市优势语言也是非常必要的。对农民工来说,经常接触广播电视媒体、拓展社会交往范围、增加社会交往的异质性和进行有针对性的语言投资(参加相关培训和有意识地接触本地人)等,是其习得城市优势语言的有效途径。

参考文献:

[1]P.Bourdieu. Social Space and Symbolic Power[J]. Sociological Theory, 1989(7).

[2]J. Beswick. and A. Pozo-Gutierrez. Migrant Identities, Sociolinguistic and Sociocultural Practices: Portuguese and Spanish Migrations to the South Coast of England[J]. Portuguese Studies, 2010(26).

[3] 葛俊丽. 城市化进程中城市新移民语言状况调查与分析[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版),2011(4).

[4] 刘玉屏. 农民工语言再社会化分析——以浙江省义乌市为个案[J]. 中国农村观察,2009(6).

[5] 刘玉屏. 正在进行中的汉语方言接触实证研究——义乌市农民工使用义乌方言成分情况调查[J]. 语言文字应用,2010(4).

[6]B. R. Chiswick and P. W.Miller.Do Enclaves Matter in Immigrant Adjustment?[J]. IZA Discussion Paper, 2002.

[7] E. P.Lazear.Culture and Language[J]. Journal of Labor Economics, 1999(107).

[8] T.Bauer, G. S. Epstein and I. N. Gang. Enclaves, Language , and the Location Choice of Migrants[J]. Journal of Population Economics, 2005(18).

[9]M. D. R. Evans. Sources of Immigrants’ Language Proficiency. Australian Results with Comparisons to the Federal Republic of Germany and the United State of America[J]. European Sociological Review, 1986(2).

[10] B. R.Chiswick and P. W.Miller. Ethnic Networks and Language Proficiency among Immigrants[J]. Journal of Population Economics, 1996(9).

[11]B. Evans,.The Role of Social Network in the Acquisition of Local Dialect Norms by Appalachian Migrants in Ypsilanti, Michigan[J]. Language Variation and Change, 2004(16).

[12] 付义荣. 也谈人口流动与普通话普及——以安徽无为县傅村进城农民工为例[J]. 语言文字应用,2010(2).

[13]C.Dustmann, Speaking Fluency, Writing Fluency and Earnings of Migrants[J]. Journal of Population Economics, 1994(7).

■责任编辑/雨桃

A study of the rural migrant workers’ acquisition of Cantonese in

the Pearl River Delta and its influencing factors

LONG Guo-lian, LUO Zhong-yong & QIN Jiao

Based on the survey data of 3,000 rural migrant workers in the Pearl River Delta, this paper investigates their acquisition of Cantonese as a dialect as well as the influencing factors. The results show that 41.1% of the rural migrant workers in the Pearl River Delta can understand and speak Cantonese, 40.4% of them can only understand it, and 18.5% of them can’t understand or speak it. It also reveals that the following factors have obvious impacts on their acquisition of Cantonese: geographic proximity, career, TV influence, social interactions, permanent migration desire, age and enterprise size.