一个携带水稻特大粒显性上位基因材料R 147的发现与研究初报

2016-01-18倪克鱼黄培英张大双张元虎金帮文

倪克鱼,黄培英,张大双,张元虎,金帮文

(贵州省水稻研究所, 贵阳550006)

1964年,袁隆平先生在中国开创水稻雄性不育研究,至1974年育成了中国的第1个强优势杂交水稻组合“南优2号”(单产达628kg/667m2),完成了由国家科委组织的全国10多个省市30多个科研单位的协作攻关,向世界宣告在中国实现了籼型杂交水稻的第1个三系配套。

1984年,随着谢华安院士培育出的中国稻作史上种植面积最大的杂稻品种“汕优63”的推广,我国的杂交水稻研究进入了一个百花齐放、百家争鸣的时代。据不完全统计,30余年来全国已育成不同型、不同质、不同系的杂交水稻品种上千个,但就其产量水平而言,除袁隆平院士指导的第1期超级杂交水稻试验达700kg/667m2、第2期超级杂交水稻试验达800kg/667 m2、第3期超级杂交水稻试验达900kg/667m2外,全国杂交水稻的产量水平一直徘徊在600kg/667m2左右。

众所周知,组成水稻产量的三要素是穗数、穗粒数、千粒重。单产由穗数型材料决定好还是由穗重型材料决定好,研究者作了大量的探讨。但这两要素受环境因素的影响太大,而千粒重是公认的一个不太受环境影响的要素,相对比较稳定。如今在研究者的努力下,成穗率高、有效穗达16万~18万穗/667m2、穗粒数达200粒以上、千粒重达28~30g的杂交水稻品种比比皆是,但就产量水平而言没有突破性的进展。1991年起,笔者开始研究如何实现水稻品种在穗数、穗粒数不变的基础上增加粒重,终于于2011年冬在海南筛选出一个千粒重达47g的材料R 147,并组配出几个高千粒重组合。2012年本研究获贵州省科学技术厅的资助,进一步围绕特大粒型杂交水稻组合能否协调其它两要素开展研究。

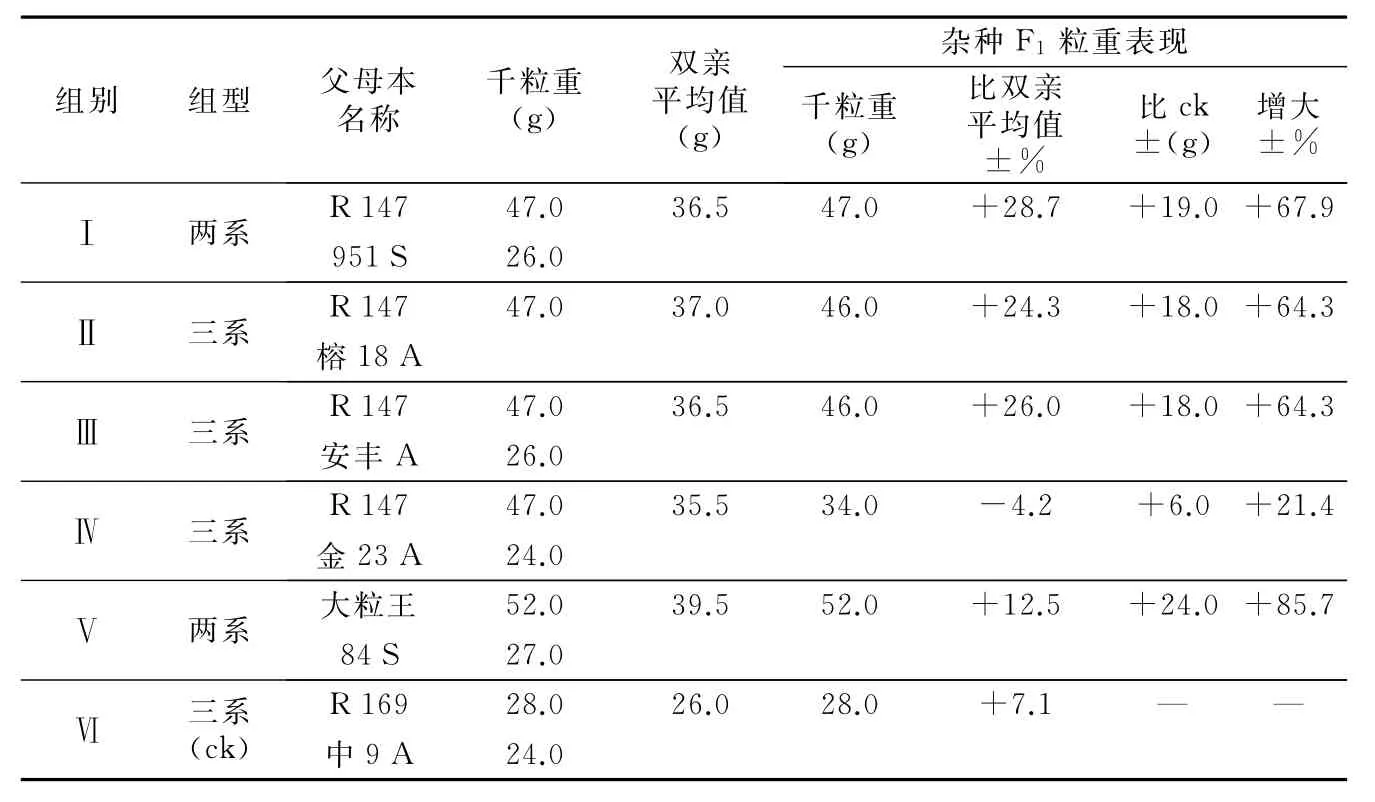

2014年正季,课题组对这个父本所组配的1个两系组合、3个三系组合进行测配试验,发现父本R 147不同于一般杂交水稻父本,凡与其杂交的水稻品种,F1的千粒重均超过父母本的平均值并呈特大粒或倾向于大粒父本(表1),根据试验资料结合遗传学原理初步推断,大粒型水稻材料R 147携带有水稻特大粒显性上位基因。R 147这种独特的遗传现象的重大发现将会对如今徘徊不前的杂交水稻产量研究产生重大影响。

1 材料与方法

2014年正季将试验材料种植于贵州省开阳县禾丰乡。种植田块海拔900m,土壤肥力中上等,前作为油菜。5组杂交组合连同其父母本、对照中优169均按3行区,10窝种植。株行距为(30+20)/2cm×20 cm,单本栽插。另有133.4m2的951S/R 147F1的试验示范;所有材料的栽培方式方法与当地栽培方法相同。各材料完熟后分别取中间行一致的3株进行室内考种;试验材料除取有代表性的3株考种外,还进行了133.4m2的实测。为了更进一步说明R 147携带有特大粒显性上位基因,特将2012年84S/湖南大粒王F1的结果加入分析。

2 结果与分析

2.1 研究结果初步判断特大粒水稻材料R 147携带着水稻特大粒显性上位基因

从表1可以看出,特大粒水稻材料R 147无论与两系不育系杂交还是与三系不育系杂交,其F1的千粒重均大大高于对照组合中优169(贵州省水稻区试对照种)的千粒重,甚至一些组合F1的千粒重接近父本的千粒重。这种独特的遗传现象的重大发现使笔者感到惊诧。因为自袁隆平院士1974年籼型杂交水稻成功配套至今,无论是籼型杂交稻组合还是粳型杂交稻组合,无论是三系杂交稻组合还是两系杂交稻组合,没有一个水稻杂交组合的千粒重上能达34g以上。同时从表1中也看出,用R 147所配的杂交种除金优147外,其余的组合F1的千粒重都比对照中优169增大64.3%~85.7%。这些种子虽然没有袁隆平院士梦想的像花生米那样大,但至少也有一般葵花籽那样大。因此,从以上研究结果初步判断,特大粒水稻材料R 147携带有水稻特大粒显性上位基因。

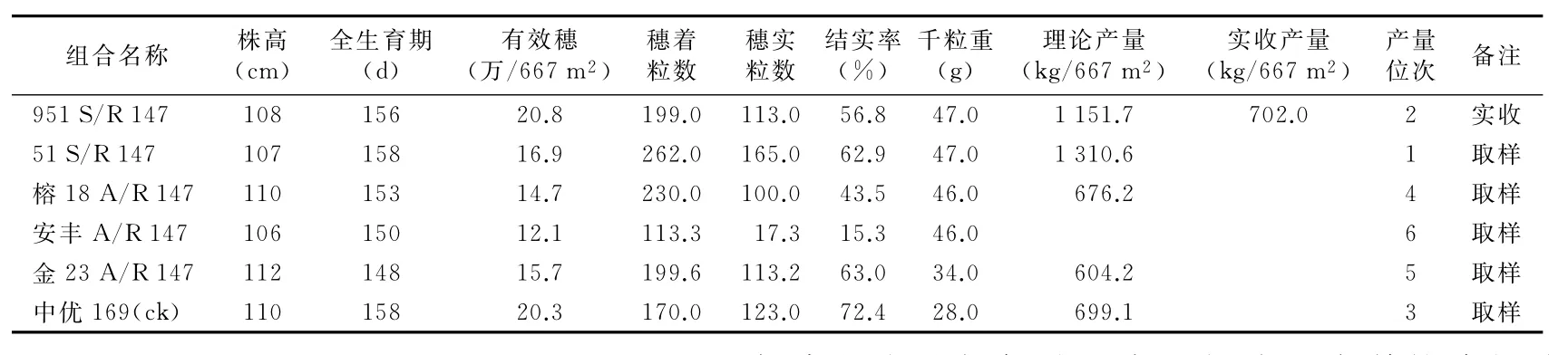

2.2 R 147“三要素”基本协调,试验单产达720kg/667m2

水稻品种在单位面积上的自我调节能力很强。穗数多了,穗粒数就减少;粒数多了,穗数又减少,但千粒重受环境的影响较小。特大粒水稻材料R 147携带有水稻特大粒显性上位基因,由它组配的杂种F1的千粒重都在40g以上。这种粒重超大的特性能否与水稻的另2个因素协调,能否在单位面积上增产,这是众多育种者所关心的问题。表2的结果证实:只要组配得当,选育单产1 000kg/667m2以上的组合是有希望的。由表可看出:由R 147组配的两系杂交稻组合951S/R 147,无论是大田种植还是试验取样,就构成水稻的三要素来说均比对照中优169优秀(表2):有效穗与中优169相当,穗着粒数比中优169多,千粒重比中优169重20g以上,最终使951S/R 147两系杂交稻组合的理论产量在1 000kg/667m2以上,大田种植132m2,实收142kg,折合单产720kg/667m2;另外3个三系杂交组合的穗数均在14.5万穗/667m2以上,穗着粒数也在180粒左右,高的可达200粒以上。其杂交F1的千粒重达34~46g,三要素基本协调,理论单产700kg/667m2以上是可以实现的,但由于涉及到恢复度的问题,直接影响到杂交一代的结实率,从而使各组合的单产未超过700kg/667m2。但从试验结果中三要素的构成使我们看到了希望。

3 讨 论

3.1 R 147携带水稻特大粒显性上位基因的重大发现会将如今徘徊不前的杂交水稻研究带向一个崭新的阶段

携带水稻特大粒显性上位基因材料R 147的重大发现能否将如今徘徊不前的杂交水稻产量研究带上一个崭新的阶段?袁隆平院士在中国首创水稻雄性不育研究距今已半个世纪,距第一个强优势杂交水稻组合“南优2号”育成已40年,距 “汕优63”育成推广也已30余年,就其研究水平、产量水平来说进入世界的前列。但在其材料、方法、手段方面除从三系到两系、从传统育种进入分子育种外,在构成水稻产量三要素上,特别是千粒重上由于遗传基础的狭窄基本上没有得到多大改变。携带水稻特大粒显性上位基因材料R 147的出现却不像过去我们在提高水稻产量研究上只是从“穗数型”到“穗重型”或“大穗型”那样“渐进式”地提高,而是在千粒重上来个“跳跃式”的突破,直接将水稻的千粒重提高到40g以上,比现今一般杂交水稻品种的千粒重增加60%~80%(表2),同时在穗数和穗粒数上又能很好协调,从而在初次试验种植951S/R 147两系杂稻新组合的情况下首次获得实收720kg/667m2的好水平。

表1 特大粒水稻材料R 147与不同质型不育系杂交后F1的粒重表现

表2 特大粒水稻材料R 147与不同质型不育系杂交后F1的各性状与产量表现

3.2 R 147应用于生产还存在一些不尽人意之处

携带水稻特大粒显性上位基因材料R 147的发现以及现有两系杂稻新组合951S/R 147的问世仍然有一些不尽人意的地方。比如存在于农作物上的许多遗传矛盾——大粒与优质、产量与抗性、群体与个体等矛盾同样存在于由R 147组配的不同组合中。951S/R 147组合的米饭经初步品尝比较柔软、外观较好,2014年贵州省植物保护研究所初步鉴定其抗病性为中感(稻瘟病发生率为 47.0%、损失率 63.0%)。951S/R 147F1的株高不高(108cm)且茎杆较粗不易倒伏,经改造后的R 147克服大粒品种开花不好的习性,制种也较为方便,目前该组合正在海南省三亚市进行小面积制种试验。

3.3 需加大力度去研究R 147

正因为R 147携带着水稻特大粒显性上位基因,它的粒重的效应对三系不育系、两系不育系都是有效的,所以从本试验看出,尽管R 147只有亲和性没有恢复性,但用它测配后的任一组合的千粒重都是特大粒的(34~52g)。

本文所附图片见封3。

[1]中国农业科学院,湖南农业科学院.中国杂交水稻的发展[M].北京:农业出版社,1990,3.

[2]袁隆平.杂交水稻的育种战略设想[J].杂交水稻,1987(1):1-3.

[3]谢华安,王乌齐,杨惠杰,等.杂交水稻超高产特性研究[J].福建农业学报,2003,18(4):201-204.

[4]程式华,李健.现代中国水稻[M].北京:金盾出版社,2007.