间歇导尿结合生物反馈电刺激治疗脑梗死后早期潴留的应用探讨

2016-01-17冯俊铎黄莉娟王毅

冯俊铎,黄莉娟,王毅

国内外报道,卒中后尿失禁的发生率波动在32%~79%[1-3],既往通常认为卒中后急性尿潴留很可能是卒中急性期的一过性症状,目前研究表明,随着卒中后神经功能的改善,尿潴留也常常随之改善,故而临床重视度不足,由此导致处理不当或不及时,造成泌尿系感染、上尿路损伤,甚至遗留尿失禁等情况。早期识别和处理急性尿潴留能够减少感染,保护上尿路功能,减少由于不适感造成的心率和血压变化,提高患者舒适度和改善卒中的预后,有研究表明卒中和排尿障碍的严重程度相一致,卒中患者的病情越严重,后期越容易出现排尿障碍,且影响下尿路功能的恢复[4]。2014年1月-2016年1月我院对48例急性脑梗死后早期尿潴留的患者,进行了间歇导尿结合生物反馈电刺激治疗,在尽快恢复膀胱功能,改善尿潴留方面取得满意的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

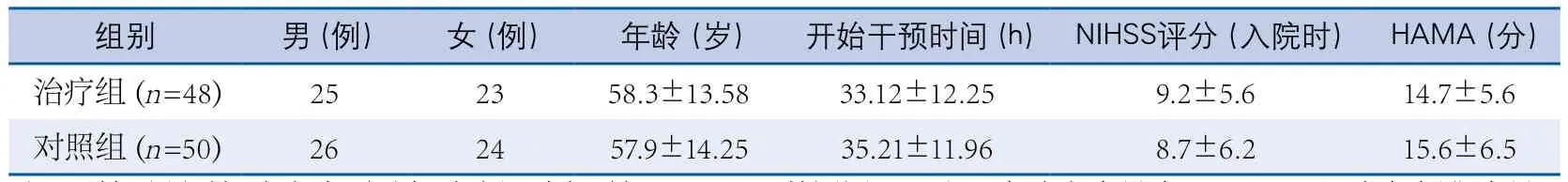

选择我院收治98例急性脑梗死患者,均为梗死后出现腹胀感并下腹部膨隆,尿意急迫,而不能自行排尿。其中,男51例,女47例。年龄42~75岁,平均(52.62±6.15)岁,美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分4~20分。所有患者意识清楚,生命体征平稳,能配合治疗,经彩色超声检查为非阻塞性尿潴留,既往无尿路梗阻和尿失禁病史,无严重肾脏疾病,无不可控制的慢性病病史。将98例患者根据患者和(或)家属意愿,签署知情同意书后分为治疗组和对照组,治疗组48例,对照组50例,两组患者年龄、性别、NIHSS评分和汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)评分等一般资料比较,差异无显著性(P>0.05),具有可比性(表1)。两组均在脑梗死后48 h内开始间歇性导尿。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 采用无菌间歇导尿结合膀胱功能训练的治疗[5-6]。

1.2.2 治疗组 无菌间歇导尿结合膀胱功能训练的治疗方法、步骤与对照组相同,选用生物反馈电刺激治疗仪(AM1000B型Biozonetm,深圳产)。向患者和家属解释仪器治疗过程中的注意事项和可能产生的不适,指导患者以及家属观察屏幕的肌电曲线,在反馈信号出现时收缩骨盆肌,消失时放松,体会此过程以便治疗结束后,能够主动练习收缩和舒张骨盆肌肉。具体操作:嘱患者排空大便后,将工作电极置入体腔内(女性为阴道,男性为直肠),调节电流强度参数刺激骨盆肌收缩,此过程中询问患者以能够耐受的痛感为度。根据耐受程度,电流强度为8~20 mA,刺激频率为10~50 Hz,过程20 min,每天1次,持续6 d。

1.3 观察指标

尿流动力学检测采用单盲法,由技师检测包括膀胱充盈初始感觉、膀胱容量、残余尿量和最大尿流率等项目,记录治疗前和治疗后1周情况。记录恢复自主排尿时间(d),并采用生活质量精简问卷评分(Subjective Quality of Life Profile,SQLP),问题涉及排尿障碍是否给生活带来困扰以及是否产生恐惧心理并影响患者的情绪等共30小项,记录治疗前和治疗后1周评分。

1.4 统计学方法

数据应用SPSS 16.0统计学软件包进行处理,计量资料以表示,组间比较采用成组设计的t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。P<0.05表示差异有显著性。

2 结果

2.1 两组SQLP评分和自主排尿时间比较

表1 两组患者一般资料比较

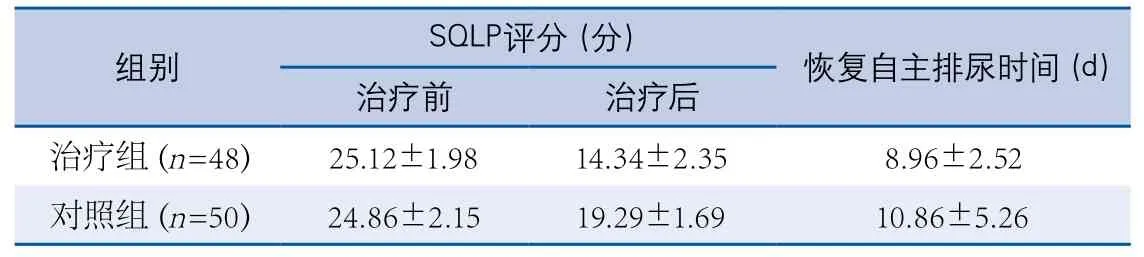

SQLP分值越低表明恢复越好,治疗后两组的问卷评分均下降(P<0.01),但治疗组下降更明显(P<0.01);治疗组恢复自主排尿时间短于对照组(P<0.01)(表2)。

2.2 两组尿动力学检查结果比较

两组经治疗后膀胱充盈初始感觉和膀胱容量明显增加,残余尿量减少,尿流率增加(P<0.01);在改善膀胱容量、残余尿量和最大尿流率方面,治疗组优于对照组(表3)。

表2 两组治疗后恢复自主排尿时间和SQLP评分比较(±s)

表2 两组治疗后恢复自主排尿时间和SQLP评分比较(±s)

注:SQLP:生活质量精简问卷评分

?

表3 两组治疗前后膀胱充盈初始感觉、膀胱容量、残余尿量和最大尿流率比较(±s)

表3 两组治疗前后膀胱充盈初始感觉、膀胱容量、残余尿量和最大尿流率比较(±s)

注:SQLP:生活质量精简问卷评分

组别 膀胱充盈初始感觉(cm H2O) 膀胱容量(ml) 残余尿量(ml) 最大尿流率(ml/s)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后治疗组(n=48) 178.56±18.77 197.11±5.14 196.2±12.5 358.7±21.6 128.2±21.3 51.5±23.8 13.72±2.68 25.24±2.14对照组(n=50) 176.83±17.68 195.28±7.12 189.8±11.8 286.2±28.5 131.2±19.6 82.7±19.8 14.08±2.45 19.89±1.56 P值 >0.05 >0.05 >0.05 <0.01 >0.05 <0.01 >0.05 <0.01

3 讨论

卒中后急性期出现尿潴留极为常见,是急性期的主要并发症之一,卒中康复期以及后遗症期常出现以尿失禁为主要表现的排尿和储尿功能异常[7],急性卒中后早期出现的尿潴留是卒中严重程度的重要标志,与残疾和死亡明显相关,治疗的目的是形成规律性排尿,减少残余尿量,尽早停止持续导尿,减少尿失禁、泌尿系感染和上尿路损伤的发生率[8]。治疗尿潴留常用的方法有留置导尿,间断导尿,以盆底肌训练为主的行为治疗、生物反馈治疗、功能性电刺激和药物治疗等,此外,A型肉毒素注射、手术治疗和尿源干细胞是近年来研究较多的新治疗方法,具有发展前景[9-10]。急性卒中后尿潴留常把留置导尿作为暂时性替代排尿办法,而导致尿路感染的发生率增加[11],甚至影响上尿路,而间歇导尿被国际尿控协会推荐为治疗神经源性膀胱功能障碍的首选方法,用于各种因素导致的膀胱排空不完全、膀胱逼尿肌收缩无力和收缩障碍致膀胱排空障碍。

肌电生物反馈治疗可以用于中枢性和外周性原因造成的肢体运动功能障碍,提高日常生活能力。本研究采用的生物反馈电刺激治疗仪将Kegel锻炼结合生物反馈和电刺激治疗,达到有意识地主动锻炼骨盆肌的作用。1948年,Kegel首次提出了主动锻炼盆底肌肉自主性收缩的方法,加强尿控能力[12],而生物反馈治疗可以结合电刺激干预,在被动训练盆底肌的同时放大这些视听觉信息和感觉信号,反馈给受试者,而治疗师的指导则再次强化,让患者按照获得信息有意识改变内脏活动信息,这个正反馈过程在治疗期间反复学习与强化训练,即调整患者的生理、心理反馈过程,又改变疾病造成的病理生理状态。国内多篇护理报道,护理干预联合盆底肌生物反馈电刺激联合能减少排尿次数,增加膀胱容量和最大尿流率[13]。本治疗采用的体表电刺激在多篇报道中证实可以有效地激活盆底肌抑制性神经或促进抑制性递质释放,增强膀胱的储尿能力,保护肾功能,是治疗神经源性膀胱尿潴留安全有效的方法[14]。本研究将多种治疗方式有机结合在一起,在短时间内达到更好治疗效果。

SQLP问卷评分包括30个项目,原为评价神经源性膀胱设计,分值越低恢复越好,目前多种下尿路功能障碍也常使用该问卷进行临床评估和治疗效果评价,具有特异性和准确性。本研究发现治疗后SQLP问卷评分下降,说明生活质量受影响程度减小,患者因尿潴留带来的焦虑、恐惧和烦躁等不良情绪得到改善。对于卒中急性期,由于影像多通道尿动力学检查的耗时长,不适感明显,不建议进行,如果确有必要可以在卒中康复期或后遗症期进行。就急性卒中后尿潴留而言,一般尿动力检查也可以满足需要,明确膀胱逼尿肌和尿道外括约肌的功能,指导尿潴留的治疗和明确治疗效果即可。本研究中,通过为期7 d,在无菌间歇导尿结合膀胱功能训练的治疗基础上加用肌电生物反馈治疗,有效缓解了尿潴留并减少了合并尿失禁的发生,治疗组和对照组的膀胱充盈初始感觉敏感性均提高,但是治疗组的膀胱容量增加,残余尿量减少,而且最大尿流率增加。

总之,急性卒中后尿潴留发生率较高,如果重视不足或治疗不当,易后期出现尿失禁、尿路感染和上尿路损伤等情况[15]。本研究探讨了将多种方式有效组合治疗的可行性,无菌间歇导尿术结合膀胱功能训练,再选用生物反馈电刺激治疗,通过普通尿动力学检查和SQLP问卷,发现治疗组优于对照组,是安全无创的治疗方法,并可以推广到其他原因造成的尿潴留,例如术后或脊髓损伤造成的尿潴留[16]。出于减少卒中急性期有创操作引起患者不适刺激的目的,本研究未进行影像尿动力学检查和肌电图检查,尿道最大闭合压与功能尿道长度是衡量尿道功能的两个重要指标,膀胱充盈与否也是影响尿道闭合压的因素,而盆底肌群的肌电检测目前认为是评估骨盆肌群缩放的金标准,也是评价尿失禁时重要评价手段,本研究建议如患者康复期出现尿失禁,应进行这些检查,以便明确诊断和按照Burney进行分类。简而言之,多种物理治疗和药物治疗联合应用能够解决卒中后尿潴留问题,其作用机制需要进一步研究,而普通尿动力学检查是急性卒中后尿潴留检查的首选方法。

1 Athwal BS,Berkley KJ,Hussain I,et al. Brain responses to changes in bladder volume and urge to void in healthy men[J]. Brain,2001,124:369-377.

2 Thomas LH,Barrett J,Cross S,et al. Prevention and treatment of urinary incontinence after stroke in adults[J]. Cochrane Database Syst Rev,2005,20:CD004462.

3 曾玉萍,赵蓉,张慧,等. 成都市脑卒中急性期大小便失禁相关因素研究[J]. 华西医学,2014,29:2121-2124.

4 黄茂盛,洪震,曾军,等. 90年代上海社区脑卒中发病率、死亡率及其危险因素动态分析[J]. 中华流行病学杂志,2001,22:198-201.

5 欧小梅. 间歇导尿在脊髓损伤尿潴留患者膀胱功能恢复中的应用[J]. 护理实践与研究,2012,11:115-117.

6 刘澜涛. 膀胱功能训练对神经源性膀胱排尿障碍的疗效观察[J]. 医学理论与实践,2016,29:963-964.

7 廖利民. 神经源性膀胱的治疗现状和进展[J]. 中国康复医学杂志,2011年,26:201-205.

8 王桂荣,吴蔚,杨凤翔,等. 膀胱尿压测定评定系统在糖尿病神经源性膀胱护理中的应用[J]. 中华现代护理杂志,2014,20:3641-3643.

9 王燕,张立宁. 脑卒中患者神经源性膀胱康复治疗进展[J]. 解放军医学院学报,2015,36:1255-1258.

10 李龙坤,赵江. 干细胞在下尿路疾病修复和重建中的运用前景[J]. 第三军医大学学报,2015,37:489-494.

11 庞灵,李桂杰,宗敏茹,等. 神经源性膀胱患者康复期尿路感染危险因素分析[J]. 中华医院感染学杂志,2013,23:4404-4405,4408.

12 Tibaek S,Gard G,Jensen R. Pelvic floor muscle training is effective in women with urinary incontinence after stroke:a randomised,controlled and blinded study[J]. Neurourol Urodyn,2005,24:348-357.

13 蒋玮,张茂舒,谭波涛,等. 盆底肌生物反馈电刺激对脊髓损伤后神经源性膀胱功能恢复的临床研究[J]. 第三军医大学学报,2014,36:1725-1728.

14 陈舜喜,郑家鼎,王宏秀. 神经肌肉电刺激辅助治疗脊髓损伤神经源性膀胱的临床探析[J]. 新医学,2014,45:57-59.

15 辛善栋,王冬梅. 水针配合电针次髎穴治疗中风后尿失禁[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2014,12:327-328.

16 李呈新,关玲. 电针加盆底肌训练治疗术后尿潴留临床观察[J]. 上海针灸杂志,2015,34:550-552.