查特曼叙事结构理论视角下的翻译研究——以《静》两个英译本为例

2016-01-16师迪圆

查特曼叙事结构理论视角下的翻译研究

——以《静》两个英译本为例

师迪圆

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛266000)

摘要:近年来,越来越多的学者尝试将叙事学引入翻译研究,特别是文学翻译研究。查特曼的叙事结构理论作为叙事学的里程碑式著作却尚未单独被用于翻译研究。对沈从文经典作品《静》及其两种英译文的研究也属空白。因此,将这二者结合起来或许可为叙事结构理论运用于翻译研究提供借鉴。

关键词:西摩·查特曼;叙事结构;《静》;翻译研究

跨学科的研究方法对于翻译研究的发展起着至关重要的作用。近年来,越来越多的学者尝试将叙事学引入翻译研究,特别是文学翻译研究。但叙事学存在“经典”与“后经典”两个派别,尚未形成统一的叙事学理论。本文主要以经典叙事学流派,查特曼 (Seymour Chatman) 的叙事结构理论为依据,对沈从文《静》的两个英译文本进行分析,以期为将叙事结构理论运用于翻译研究提供借鉴。

一叙事学

叙事学源于20世纪60年代的法国经典结构主义叙事学,并迅速为许多文学研究者所青睐。叙事学(narratology)也称叙述学,是受结构主义影响而产生的研究叙事的理论。[1]叙事学分为经典主义叙事学和后经典主义叙事学。经典主义叙事学研究的注意力是在文本的内容,探讨叙事作品的结构规律和各种要素之间的关联。[2]后经典叙事学是顺应了读者反应批评、文化研究等新兴学派而产生于1980年代,关注的是读者和语境。[3]随着叙事学的发展,叙事学不仅局限于文学研究,它的范式在医学、心理学等诸多社会科学领域都得到运用。翻译研究也不例外。来自英国曼彻斯特大学的翻译研究学者Mona Baker 无疑为将叙事学运用到翻译研究作出了突出贡献。

Mona Baker 在研究中采用的叙事理论(narrative theory)主要来自社会和交际理论,探讨的是翻译参与这些过程的方式。在这个意义上的叙事( narratives) ,Baker 认为,就是“我们赖以生存的日常叙述”( everyday stories we live by)”。[4]也就是说,在这个意义上,叙事和叙述(story)几乎可以互换。她采用的叙事理论中的叙事,包含了各种体裁和语式,不仅仅表征社会现实,同时也建构社会现实。叙事也是动态的实体,动态性是叙事的重要特征。叙事的这些特征使其与翻译研究的结合成为可能。[5]

二查特曼叙事结构理论与《静》

1.查特曼叙事结构理论。

查特曼的叙事学著作《故事与话语:小说和电影的叙事结构》是小说叙事学领域的奠基性著作之一,其对故事与话语的二分久被奉为权威。查特曼关注的是叙事形式(the form of narrative)而非叙事实质(the substance of narrative)。他认为叙事学是对叙事结构的研究,因此坚持用叙事结构(narrative structure)来指代叙事学。他将“叙事”(narrative)划分为“故事”(story) 与“话语”(discourse),并对其进行细密论证,这一划分久被众多学者称颂。

查特曼认为“故事”是叙事内容(content),“话语”是叙事形式(expression)。本文即从这两方面来对比分析《静》两英译本,从而探索将叙事结构理论运用于翻译研究。

2.《静》。

学者们公认小说是沈从文文学成就最重要的代表,而其中“最能代表其创作个性的是那些以二十世纪初湘西现实生活为背景,表现湘西普通大众生存状态的乡土作品,那些富有鲜明‘中国性’的中短篇小说”。[6]《静》便是个中翘楚。“在短短的十多页里,我们可以看到他(沈从文)艺术上各方面的成就——他描写情景的印象派手法和他对处于战乱忧患中的人类尊严的关心”。[7]

《静》围绕饱经离乱之苦的岳珉一家展开。因为战争,岳珉一家背井离乡,被围困在一个小城中,等待家中哥哥们和父亲的消息与接济,各方却没有一点消息。母亲由于奔波,忧虑,咳血加重,姐姐和嫂嫂寄望于庙里求来的签文,岳珉到城门口看报以观局势。大家虽各有所忙,事情却终注定没有进展。

《静》写于1932 年3 月, 原载《创化文刊》创刊号。曾收录于开明书店出版发行的《黑凰集》(1932年7月初版,1938年3月3版)。1982 年, 人民文学出版社出版了凌宇主编的《沈从文小说选》( 两卷本) ,《静》 被选入第一集。在国内,《静》并没有引起研究者的充分注意, 无论是整体论述沈从文的小说, 还是单篇分析, 它都很少被提及。目前关于《静》的英译文本有两篇:一篇是叶威廉和夏志清(C. T. Hsia and Wai-lim Yip)合译的,收录于1971年哥伦比亚大学出版社出版,夏志清与刘绍铭(Joseph S. M. Lau)合编的《20世纪中国短篇小说选》(Twentieth-CenturyChineseStories);一篇是威廉·麦克唐纳德(William Macdonald)所译 ,1995年夏威夷大学出版社出版,金介甫(Jeffrey C. Kinkley)主编的《不完美的天堂》(ImperfectParadise)。本文作者搜索了中国知网,维普期刊以及Wiley期刊,均未搜到任何关于《静》两英译本的分析。

综上所述,对《静》两英译本的研究,对沈从文作品研究具有重要意义,若研究得当,甚至可以填补其在这方面研究的空白,或许甚至可为我国传统文学对外传播研究提供借鉴。

三查特曼叙事结构理论视角下《静》两英译本对比研究

1.故事。

查特曼从“事件”(events)与“实存”(existents)两方面对故事加以论证。

(1)事件。

传统而言,故事中的事件连成一体又称为“情节”(plot)。查特曼认为从叙事方面而言,事件也是行动或意外发生之事(actions or happenings)。他从逼真(verisimilitude),故事时间与话语时间(story-time and discourse-time),以及悬念(suspense)等方面对其进行阐释。据此,本文也从以上三方面分析了两译本在处理事件上的不同。

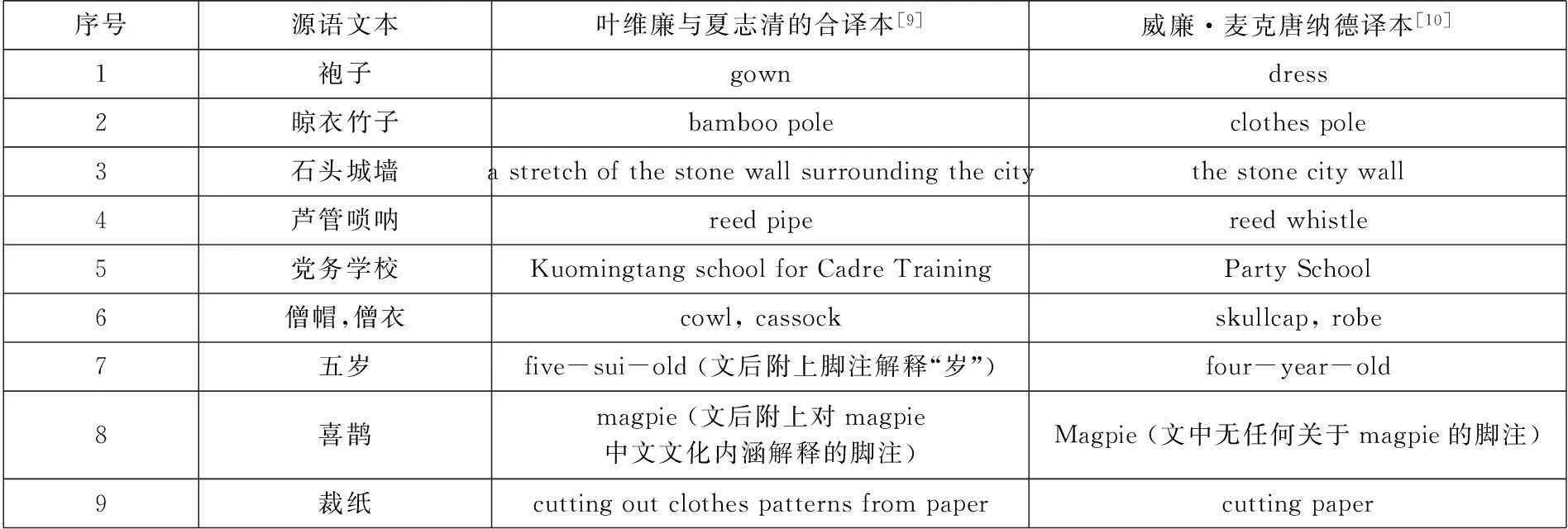

逼真类似于移入(naturalization)。无论叙事是通过文本还是表演表现出来,读者或观众,均会回以自我理解。他们无法参与到这一事务中来。他们必须填补(fill-in)由于种种原因未能明确提到的可能或必然的事件(events),性格(traits)和物体(objects)的空白。“推断”(filling-in or convention)这一逼真的惯例,对叙事的连贯性有着至关重要的作用。[8]《静》的两英译文在激发读者“推断”方面便表现出了不同的特点。下表1选取出了两译文在对汉语特定文化背景,政治背景词的翻译中出现的差异,以此来看两译文在逼真方面的异同。

表1 两译文对文化特定词、短语方面翻译的不同

如上表1,与叶维廉与夏志清的合译本相比,威廉·麦克唐纳德的译本中或脚注中相对缺乏对特定文化词的解释,目标语读者很难从其译文中推断出晾衣竿其实是由竹子制成,岳珉穿的是上世纪的长袍而非普通裙子,石头城墙不只是一面石头墙,而是环绕整座小城的石城墙等等。特别是对“喜鹊”的翻译,虽然“magpie”的确是指“喜鹊”,但不同于中国文化中“喜鹊叫,喜事到”的意蕴,在西方文化中,magpie所附带的文化含义多为贬义,常指叽喳聒噪的鸟,有点类似于汉语中“麻雀”的含义,若译文中无解释,目标语读者,特别是西方读者,便难以理解推断为何看见如此聒噪的鸟,岳珉会那么开心,并将之作为喜讯来安慰重病的母亲。又如对“裁纸”的翻译,若无对裁纸目的的适当解释,目标语读者可能会推断“裁纸”难道是为了好玩?进而费解,并推断家里情况已如此糟糕,大嫂怎么还有闲情“裁纸”?除了以上所列两译文对文化特有意义词、短语的翻译表现出差异外,对与情节息息相关的句子的翻译也存在不同,易引起目标语读者的不同推断,在此不再赘述。

故事时间指故事实际发生的时间(“the duration of the purported events of the narrative”),而话语时间指作者用于讲述故事所用的时间(“the time it takes to peruse the discourse”)。[8]通常每个叙事作品都包含上述两个时间。《静》两英译文虽然都用过去时态来讲述故事,但叶维廉和夏志清的译本混合使用了一般过去时、过去进行时以及过去完成时,而威廉·麦克唐纳德的译本基本用一般过去时撑完全文。如对原文第一段两译文的不同,便可窥出两译文在表现故事时间与话语时间上的差异。

从悬念方面来说,两译文基本完全按照原文故事脉络来翻译,除了威廉·麦克唐纳德没有译出原文后记来。而在后记中,沈从文表明了写作原因与时间,透露出文中另一人物——北生已死,且从时间方面推算,北生还未长大便已去世,这为文中悲剧色彩添上更为浓重的一笔。因此,后记对源文本以及译文悬念发展与解决至关重要,省去它易造成译文与源文本以及带有后记的译文在表现悬念上出现差距。

(2)实存。

实存主要包括人物(character)与背景(setting)两方面。查特曼认为人物是特性的范式(a paradigm of traits),特性指区别人与人相对长久且明显的特点。[8]《静》中大篇幅表现了北生与岳珉的懂事以及战乱下的早熟。两译文这方面存在差异。如通过对比下例划线部分可看出两译文在表现人物特质上的不同。

[E.g. 1]

小孩北生正蹲在翠雲身边洗菜, 听阿妈说起,他不敢回答,只偷偷地望到小姨笑着。

[Wai-lim Yip & C. T. Hsia’s Version]

Pei-sheng was squatting beside Ts’ui-yun and helping her wash the vegetables when he heard his mother. He didn’t dare reply but looked at little auntie with furtive smile.

[William Macdonald’s Version]

Beisheng squatted beside Cuiyun, who was washing vegetables. He heard his mother speak to him but didn’t bother to answer. He just looked slyly at his aunt and smiled.

查特曼在定义背景时将人物纳入考虑范围,他认为背景是人物动作以及感情适当表现的地点以及事物的合集(the place and collection of objects ‘against which’ his (character’s) actions and passions appropriately emerge.[8])表2列出了两译文对部分背景事物的翻译,以窥其差异。

表2 两译文对背景翻译的不同

由上表可看出,与威廉·麦克唐纳德译本相比,叶夏合译本倾向于将各个事物的颜色,以及生机勃勃的状态译出来,将春意盎然,色彩明艳的世界展现在目标语读者面前。一切景语皆情语,就《静》而言,一切从楼上看到的春色,景物都是为了反衬岳珉楼下家中的压抑,沉郁。也就是说,外面世界越是艳丽,越是生机勃勃,主人公的境遇便越显黑暗,凄凉。从这方面而言,叶夏合译本似乎略胜一筹。

2.话语。

话语是故事传播的方式(the means through which the story is transmitted[8])。顺序与选择(order and selection)便是表现话语的重要特征。

顺序指文章通过什么顺序讲述故事,是顺序,倒叙,还是插叙等。《静》两英译文安排故事顺序与源文本基本相同,在此不对其进行分析。选择是指文本决定哪些事件、事物被陈述出来,哪些暗示出来的能力(the capacity of any discourse to choose which events and objects actually to state and which only to imply[8])。两译文在选择上的差异主要表现在对后记的翻译处理上。麦克唐纳德选择不译,也并未在文中暗示任何关于北生去世的消息,这一事件被省略了,而叶夏合译本完整地将后记译了出来。

查特曼叙事结构理论与翻译的结合是一个具有创新性的研究视角。本文通过对同一汉语源文本两种英译文从叙事理论角度对比分析发现,源文本既定条件下,基于选词,时态以及文本的处理等的不同,译文在体现故事和话语两方面也会体现出差异,从而造成两译文叙事结构上的不同。当然,这一研究结果还有待更大规模语料以及文本的进一步检验。

参考文献

[1]申丹. 叙事学 [J]. 外国文学,2003(3): 60-65.

[2]申丹. 叙事学研究在中国与西方[J]. 外国文学研究,2005(4): 110-113.

关键词[3]申丹. 叙事学 [A]. 赵一凡 张中载 李德恩. 西方文论[C].北京:外语教学与研究出版社,2006:727.

作者简介:师迪圆,在读硕士,中国海洋大学英语语言文学专业2012级。研究方向:翻译。

文章编号:1672-6758(2015)02-0099-4

中图分类号:H315.9

[4]Baker, M.TranslationandConflict:ANarrativeAccount[M].New York and London: Routledge, 2006. 3.

[5] 黄海军. 叙事视角下的翻译研究[J]. 外语与外语教学,2008(7):56-59.

[6]徐敏慧. 沈从文小说英译述评[J]. 外语教学与研究(外国语文双月刊),2010,42(3):220-225.

[7][中]Hsia, C.T. 中国现代小说史(A History of Modern Chinese Fiction) [M]. 刘绍铭,等,译. 上海:复旦大学出版社,2005:133-150.

[8]Chatman, Seymour,StoryandDiscourse:NarrativeStructureinFictionandfilm[M]. Ithaca and London: Cornell University Press,1978:28-48,62,126,139,9,28.

[9]C.T. Hsia.Twentieth-centuryChineseStories[M]. New York & London: Columbia University Press, 1971, 34-46.

[10]Kinkley, Jeffrey.ImperfectParadise:ShenCongwen[M].Honolulu: University of Hawai’i Press, 1995:66-78.

[11]Hsia, C.T.AHistoryofModernChineseFiction, 1917-1957 (secondedition) [M]. New.Haven and London: Yale University Press, 1971.

On the Application of Chatman’s Narrative Structure to Translation Studies

——A case Study of the Two English Versions of Quiet

Shi Diyuan

(School of Foreign Language ,Ocean University of China, Qingdao, Shandong 266000,China)

Abstract:In recent years, more and more scholars have tried to apply narrotology to translation studies. However, Seymour Chatman’s theory of narrative structure as a milestone in the development of narratology has not been applied solely to translation studies yet. The same also goes for the studies of ShenCongwen’s Quiet and its two English versions. Therefore, applying Chatman’s theory to the analysis of Quiet and its two English versions may add to the application of narrative structure to translation studies.

Key words:Seymour Chatman; narrative structure; Quiet; translation studies

Class No.:H315.9Document Mark:A

(责任编辑:郑英玲)