黎语核心词:“女人”、“男人”、“人”①

2016-01-07杨遗旗

黎语核心词:“女人”、“男人”、“人”①

杨遗旗

(海南师范大学 文学院,海南 海口 571158)

摘要:黎语的“女人”一词是个双音节联合型近义复合词,前音节主要是阴性前加成分pai-或m-,后音节主要是-khau,三个音节在黎语方言中都有语音变体。pai-与m-分别与汉语的“妇”与“母”存在对应关系,-khau则可能来自南岛语表达“女人”这一概念的词。黎语的“男人”一词是个双音节联合型近义复合词,在各方言中存在两个普遍性的音节:pha-和-ma:n,pha-与汉语的“父”对应,-ma:n也是源自南岛语“男人”的侗台语底层词。黎语的“人”分为通什型(代表性音节“a:u”)和加茂型(代表性音节“lai”),通什型为南岛语借词,加茂型为黎族自称即汉语“黎民”一词的“黎”。

关键词:黎语;核心词;“女人”;“男人”;“人”

收稿日期:2014-11-27

作者简介:杨遗旗(1974-),男,瑶族,湖南永州人,海南师范大学副教授,博士,主要研究方向:民族语言学,历史比较语言学。①语料来源:(1) 黎语语料:①保定、中沙、黑土、西方、白沙、元门、通什、堑对、加茂来自欧阳觉亚、郑贻青的《黎语调查研究》,中国社会科学出版社,1983;②廖二弓来自黄权主编的《汉黎字典》,云南民族出版社,2011;③乐东尖峰:黄宗文,23岁,男,黎族,乐东黎族自治县尖峰镇你尖峰村人,大学文化。乐东万冲:刘南根,男,23岁,黎族,乐东黎族自治县万冲镇保派村人,大学文化。陵水隆广:吴宇森,男,22岁,黎族,陵水黎族自治县隆广镇老龙村人,大学文化。通什2:黄晓运,男,20岁,黎族,五指山市通什镇番香村人,中专文化。保城2:陈达諝,男,26岁,黎族,保亭黎族苗族自治县保城镇番文管理区什(za)丙村人,大专文化。昌江石碌:刘军,23岁,男、黎族,昌江黎族自治县石碌镇人,大学文化。加茂2:黄雪静,22岁,女,黎族,保亭黎族苗族自治县加茂镇加答村人,中专文化。堑对2:王海群,女,49岁,琼中县和平镇堑对万道村人。(2) 侗台语语料:中央民族学院少数民族语言研究所第五研究室:《壮侗语族语言词汇集》,中央民族学院出版社1985年版。(3) 苗瑶语语料:中央民族学院苗瑶语研究室:《苗瑶语方言词汇集》,中央民族学院出版社1985年版。(4) 南岛语语料:摘自吴安其:《南岛语分类研究》,商务印书馆2009年版。

中图分类号:H281文献标识码:A

基金项目:广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“汉语双框式框架式研究”(项目编号:GD12XZW12)

美国语言学家莫里斯·斯瓦迪士《一百词的修订表》是历史比较语言学揭示语言同源关系的的重要依据。黎语属于侗台语族黎村语支,它跟本语族的语言、别的语族的语言,甚至别的语系的语言究竟有怎样的渊源关系,我们可以通过比较研究核心词来揭示。[1]名词“woman”、“man”、“person”是用来研究语言语源关系的重要概念,在斯瓦迪士《一百词的修订表》中分别名列第16位和第17位和第18位,下面我们拟对黎语中表达这三个相关概念的词语作些探讨。

一、女人(woman)

“女人”这一概念在黎语各方言、土语中的读音可以分为几种情况:

(1)保定 中沙 白沙 元门

pai3khau2pai3khau2pai3kho5pai4kho5

保城 堑对 堑对2

pai4kh5phai6kho5phai6khu5

乐东尖峰 乐东万冲

phei3khau2phei3khau2

(2)黑土 加茂 加茂2陵水隆广

mei3khau2m2ta:u1m2ta:u1m2ha:u4

廖二弓

(3)通什2西方 通什

昌江美孚

(4)保城2

nit7kh5

从上述所列读音情况看,黎语内部,第(1)中情况是最为普遍的,总共有9个点,它们之间读音尽管稍有差别,但是显然都有共同来源,是同一个词在不同方言土语内的变体差异。首音节声母或是送气的双唇塞音ph,或是不送气的同部位塞音p,韵母或是ai或是ei。尾音节声母均为送气的舌面后塞音kh,韵母或是au或是、o、u。第(2)中情况和第(3)中情况分别包含4个语言点,后音节跟第一种情况的后音节有共同来源,但是首音节截然不同,第(2)中情况的首音节为m类,第(3)中情况的首音节为-类。第(4)中情况也是首音节nit来源不同。显然,要考察清楚上述四种情况与别的语言的关系,只要考察清楚不同情况的首音节和有共同来源的尾音节各自的历史渊源关系就可以了。为方便表述,我们姑且称为pai类音节、m类音节、-类音节、khau音节。下面我们分别进行讨论。

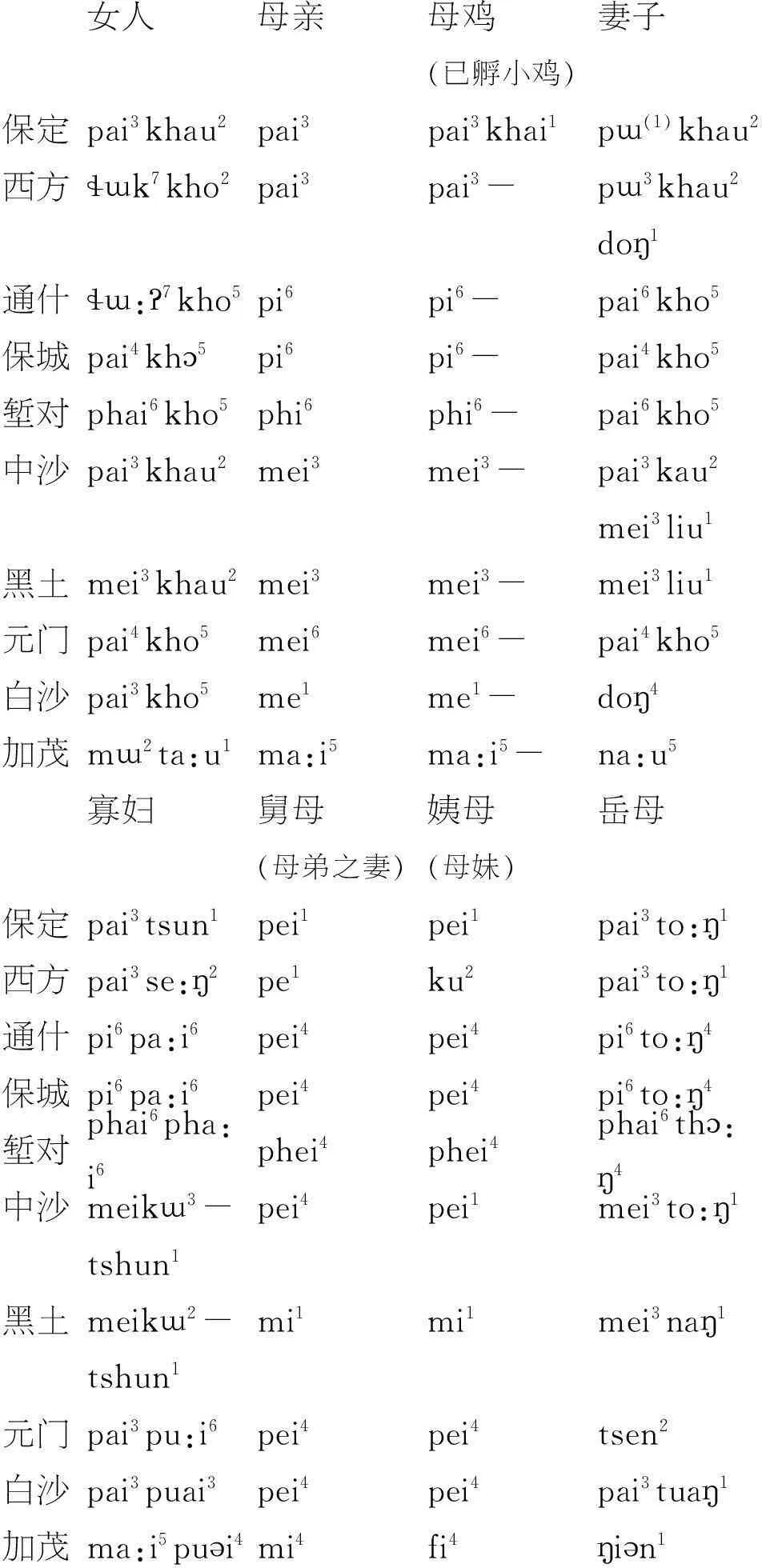

女人母亲母鸡妻子(已孵小鸡)保定pai3khau2pai3pai3khai1pɯ(1)khau2西方ɬɯk7kho2pai3pai3-pɯ3khau2do1通什ɬɯ:ʔ7kho5pi6pi6-pai6kho5保城pai4khɔ5pi6pi6-pai4kho5堑对phai6kho5phi6phi6-pai6kho5中沙pai3khau2mei3mei3-pai3kau2mei3liu1黑土mei3khau2mei3mei3-mei3liu1元门pai4kho5mei6mei6-pai4kho5白沙pai3kho5me1me1-do4加茂mɯ2ta:u1ma:i5ma:i5-na:u5寡妇舅母姨母岳母(母弟之妻)(母妹)保定pai3tsun1pei1pei1pai3to:1西方pai3se:2pe1ku2pai3to:1通什pi6pa:i6pei4pei4pi6to:4保城pi6pa:i6pei4pei4pi6to:4堑对phai6pha:i6phei4phei4phai6thɔ:4中沙meikɯ3-pei4pei1mei3to:1tshun1黑土meikɯ2-mi1mi1mei3na1tshun1元门pai3pu:i6pei4pei4tsen2白沙pai3puai3pei4pei4pai3tua1加茂ma:i5puəi4mi4fi4iən1

那么两类前加成分与汉藏语系别的语言究竟是怎样的关系呢?下面我们分别予以讨论。黎语的pai3在泰语中也有出现,泰语“媳妇”念作sa-phai4。李方桂、邢公畹先生均拿汉语的“妇”与泰语比较。李方桂先生拟该词声母原始台语为*b-,指出,西南支台语中这个辅音在正常的情形下是ph-或p-,且认为这个词基本上是北支台语的词汇。[3]该词,邢公畹先生将台语的傣雅lok8pa4,傣西-pai4,傣德-pa4,泰语(sa-)phai4与广州话口语“媳妇”sam1phou4一起比较。邢公畹先生还指出台语的pa4可能与汉语的“婄”字有关系。[4]105陈孝玲则提出台语该词还可以将其与汉语的“妃”、“妣”比较。[5]16

如果把黎语的pai类前加成分与汉语的“妇”字比较,那么黎语的pi-、pei-就可以看成因意义分化而出现的音变现象。不过,我们也可以将黎语该词几个不同的变体与古代汉语的几个同源字进行比较。考虑到“妇”、“妃”、“妣”语义相同这一因素,我们可以推测,这几个字在上古汉语里是否本就是用来记录同一个概念的方言读音呢?后来随着岁月的推移,承担的概念意义出现的条件发生分化,语音差异也逐渐加大。比如,我们看李方桂先生对这几个字的上古拟音:妇* bjgx、婄* phjgx、妃*phdh、妣*pjidx。李方桂先生对四个字的上古拟音显然差别极小,但到了中古语音分化逐渐明显。黎语的阴性前加成分在方言系统中有对立现象,因此我们认为pai类前加成分的几个变体对应于现在的不同汉字的可能性较大。“婄”,《广韵》:“妇人貌”,用于形容词,该字可以排除掉。“妇”可指已婚女子,《诗·卫风·氓》:“三岁为妇,靡室劳矣。”郑玄笺:“有舅姑曰妇。”也可泛指妇女,(汉)桓宽《盐铁论·救匮》:“而葛绎、彭侯之等,隳坏其绪,纰乱其纪,毁其客馆议堂以为马厩妇舍。”还可以指妻子,《乐府诗集·相和歌辞三·陌上桑》:“使君自有妇,罗敷自有夫。”“妃”,《广韵》有两个读音:滂母灰韵合口一等去声*phuai(普通话pei51),滂母微韵合口三等平声*phujwěi(普通话fei55);前者用作动词,义为“匹配、婚配”;后者用作名词,义为“配偶、妻子”,《左传·桓公二年》:“嘉耦曰妃。”《仪礼·少牢馈食礼》:“以某妃配某氏。”郑玄注:“某妃,某妻也。”后世专指皇帝的姬妾、太子和王侯的妻。“妣”,原义为“母亲”。《广韵》:“尔雅曰父曰考母曰妣。”《书·尧典》:“百姓如丧考妣。”《仓颉篇》:“考妣延年。”因此,从字音和字义上来看,“妇”、“妃”、“妣”都可以跟黎语的pai类阴性前加成分比较。“妇”的意义最为广泛,黎语的“pai/phai”可能与“妇”相对应,“pi/phi/p”可能与“妣”对应,“pei/phei/fi”可能与“妃”对应。不过需要强调的是,这几个字有可能本是同源字。王力便将“比、媲、妣、妃、配、匹”六字看作同源字。[6]426

广雅释亲:“妈,母也。”王念孙曰:“集韵类篇并引广雅:‘妈,母也。’今本脱妈字。”玉篇:“妈,莫补且,母也。”按“妈”是“母”的音转,莫补切正是“妈”的古音。[6]104

这样的话,在黎语中,母亲一词和阴性前加成分的主要元音稍有不同就有了合理解释,即主要元音开口度由大到小稍有变化,或者是在不同方言中开口度有变化,或者是通过改变主要元音开口度这一内部曲折的方式让其意义在相关联的范围内发生分化。

金理新认为侗台语“母亲”一词分为两种形式:m-型和n-型,并且把保黎pai3、通黎pi6、加茂ma:i5一并归入m-型予以讨论,认为侗台语的共同形式*me/*meh“母亲”也就是汉语的的* me“母”。[7]296

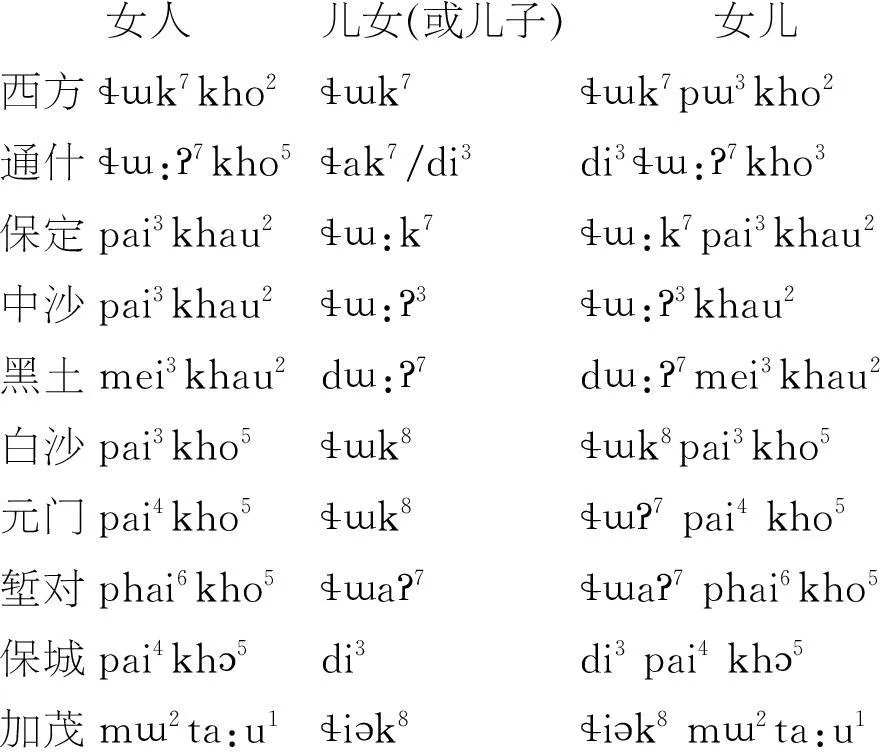

女人儿女(或儿子)女儿西方ɬɯk7kho2ɬɯk7ɬɯk7pɯ3kho2通什ɬɯ:ʔ7kho5ɬak7/di3di3ɬɯ:ʔ7kho3保定pai3khau2ɬɯ:k7ɬɯ:k7pai3khau2中沙pai3khau2ɬɯ:ʔ3ɬɯ:ʔ3khau2黑土mei3khau2dɯ:ʔ7dɯ:ʔ7mei3khau2白沙pai3kho5ɬɯk8ɬɯk8pai3kho5元门pai4kho5ɬɯk8ɬɯʔ7pai4kho5堑对phai6kho5ɬɯaʔ7ɬɯaʔ7phai6kho5保城pai4khɔ5di3di3pai4khɔ5加茂mɯ2ta:u1ɬiək8ɬiək8mɯ2ta:u1

“子女”或“儿女”一词在侗台语族中一致性非常强,只是读音稍有差别而已,比如:壮语、布依话lk8,被本地人称为西江黎语的临高话lk8,傣语luk8,泰语lu:k8,侗语la:k10,仫佬语、水语、毛难语la:k8。邢公畹先生将台语的“子女”与广州话的“子”tsi3〈⊂tsï〈*⊂tsjg对应,认为汉语的声母ts-对应台语的声母l-。汉字“李”,《说文解字·木部》:“李,李果也,从木子声。”普通话“子”读ts214、“李”读li214,可见声母l-与声母ts-的对应关系。上古汉语的“子”是父辈对子女辈的通称,《礼记·曲礼》:“子于父母,则自名也。”郑玄注:“言‘子’者通男女。”汉语的“子”后来逐渐虚化为名词后缀。邢公畹先生认为这种虚化可能在汉魏以前已经开始,并列举了《诗经》中的“舟子”和《孟子》中的“眸子”一词加以证明。[4]121侗台语族中有的语言的“子女”这一概念的词也虚化成了名词后缀,比如:泰语的“扣子”lu:k8kra7dom1、“碾子”lu:k8mo6。但是黎语该词并没有虚化为词缀。

黎语表达“女人”这一概念的词语中的khau类音节在侗台语族中难以找到对应的音节,很难考察其语源关系。黎语khau类音节与黎语的“姐姐”一词十分近似,比如:保定kha3、西方khe3、元门ka6、通什a3、堑对kha3、保城kha3。该音节可能与南岛语有一定的关系,泰雅语赛考利克方言“女人”knɛril、泽敖利方言“女人”kanajril,两处方言该词的首音节辅音均为舌面后辅音,与黎语该音节的声母发音部位一致。布拉斯特构拟的原始南岛语的“女人”*bahi后一音节与黎语该音节的发音部位也一致。[8]151,288黎语表达“女人”这一概念的词语中的khau类音节还可能对应于汉语的“姼”。杨雄《方言》:“南楚人谓妇妣曰母姼也。”《广韵》:姼,母也,是支切,又尺氏切。该字,诸家上古拟音如下:李方桂thjarx、王力thia、高本汉hia、潘悟云khljal,因为“姼”为三等字,故各家拟音均有介音i或j,但三等字的介音在发展中是可以丢失的,比如前面所举的“妇”字。黎语表达“女人”这一概念的词语中的khau类音节显然跟各家构拟的“姼”字上古音有较高相似度,特别是与潘悟云先生的构拟相似度最高,因此可能是上古时南楚方言的遗留。

二、男人(man)

黎语中“男人”这一概念在各方言或土语中的读音如下:

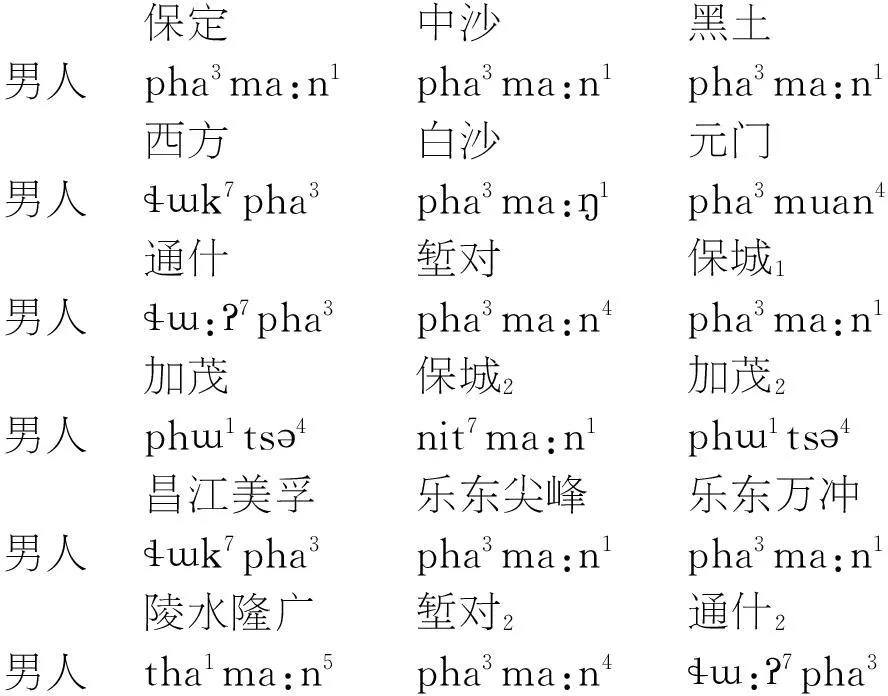

保定中沙黑土男人pha3ma:n1pha3ma:n1pha3ma:n1西方白沙元门男人ɬɯk7pha3pha3ma:1pha3muan4通什堑对保城1男人ɬɯ:ʔ7pha3pha3ma:n4pha3ma:n1加茂保城2加茂2男人phɯ1tsə4nit7ma:n1phɯ1tsə4昌江美孚乐东尖峰乐东万冲男人ɬɯk7pha3pha3ma:n1pha3ma:n1陵水隆广堑对2通什2男人tha1ma:n5pha3ma:n4ɬɯ:ʔ7pha3

黎语“男人”这一概念在各方言中存在两个普遍性的音节:pha音节和ma:n音节,两个音节在有些方言中语音稍有变化。下面我们对这两个不同类型的音节进行讨论。

pha-音节的普遍读音为pha3,分布的语言点有13个:保定、中沙、黑土、西方、白沙、元门、通什、乐东万冲、乐东尖峰、堑对、保城、昌江、五指山番香村,在加茂方言中该音节演变为ph1,主要元音高化且舌位后移:a→。

pha3在黎语中普遍有两个义项,一是“父亲”(与“母亲”对称),比如在保定、中沙、黑土、通什、保城等语言点“父亲”即念作pha3,少数语言点有音变:加茂po5“父亲”、白沙ba2、元门ba5。西方“父亲”di2可能来源不同。

pha3第二个义项是“表示男性或雄性的前加成分”,如:“鳏夫”pha3po:i3、“酒鬼”pha3pla:k7、“男人/丈夫”pha3ma:n1、“公猪”pha3pou1、“公水牛”pha3na:u1。前述“男人”一词中的pha3、po5、ba2/ ba5正是阳性前加成分。

侗台语族和苗瑶语族表达“父亲”这一概念普遍与汉语的“父”有同源关系,下面我们看看这两个不同语族借用汉语“父”的读音情况:

侗台语族:

壮 布依 临高 傣西

父亲 po5po6be8lai3p6

傣德 侗 仫佬 水 毛难

父亲 po6/te6pu4pu4pu4tɛ2

苗瑶语族:

黔东苗语 湘西苗语 滇东北苗语

父亲 pa3pa2vai8

布努瑶语 勉瑶语 标敏瑶语

父亲 pa7tie5tia1

上述侗台语族中的毛难话tɛ2和傣德的另外一个词te,苗瑶语族中的勉瑶语tie5和标敏瑶语tia1以外(这种情况与黎语西方方言的di2属于同一性质,均借自汉语的“爹”),其余语言表达“父亲”概念的词显然均与汉语的“父”同源。但是,黎语之外的侗台语族语言,p-型汉语借词很少用来作为阳性前加成分,只在布依、傣语的少数词中能看出其有前加成分性质,且往往发生了音变,比如:布依pau5t5“老头儿”、pu4sa:i1“男人”、kai5pu4“公鸡”,傣德pu5thau3“老头儿”、pu1tsa:i2“男人”、kai5phu3“公鸡”。造成这种局面的主要是阳性前加成分多样化,这里我们不再讨论。苗瑶语族的语言却不同,黔东苗语普遍以pa3为阳性前加成分,其余的语言也表现出多样化色彩。

金理新认为,侗水语支的“父亲”一词和壮语的“父亲”一词是中古汉语借词,理由是这些语言的“父亲”一词与汉语“父”的中古音byuB语音形式几乎相同。但是在谈及黎语时却强调:“可以说,侗台语里面只有黎语型是侗台语固有形式。”[7]303这一观点与邢公畹、梁敏、陈孝玲等人的观点不同,以上三人都将黎语“父亲”一词跟台语一起与汉语的“父”比较。邢公畹特意强调藏文pha“父”、黎语说作pha3(<*ph-)都可与汉语比较。[4]339陈孝玲更是列举了可以用以比较的不少藏缅语语言:藏语pha/apha/apa,缅语bhà,ăbhà,加罗语pha/pa。[5]22可见原始藏缅语跟原始侗台语以及原始苗瑶语都与汉语在该词上表现出惊人一致,最大可能是原始汉藏语的共有词。

吴安其将黎语保定话pha3ma:n1与水语ai3mba:n1比较,并拟原始侗台语*ba(-n),他还进一步将其与藏缅中指“哥哥”或对男子尊称的*ba比较,推测可能与藏缅语存在语源关系。[7]252陈孝玲把黎语的-ma:n1“男人”与侗语-pa:n1“男人”、水语-mba:n1“男人”、佯僙-ba:n1、莫语-ba:n1“男人”一起比较,但不认同将其与藏缅语中指“哥哥”或对男子尊称的*ba比较,认为藏缅语的*ba更有可能对应于侗台语的“丈夫”一词。[4]19金理新指出,侗台语大多数语言的“男人”已经被汉语的“父”替换了,只有少数语言保留了自己的形式。这其中的“少数语言”除保定黎语的“ma:n”外,还有侗南pa:n1、侗北wan1、仫佬ma:n1、水语mba:n1、毛南mba:n1、佯僙ba:n1、锦语ba:n1、莫语ba:n1。其实,金先生所列举的例子大多数并不能独立成词,而是一个构词语素,比如,黎语的ma:n要与借自汉语的“父”构成近义复合词来共同表达“男人”这一概念。金先生拟原始侗台语为*pa:n/*m-pa:n,认为可以与台湾的布衣农语的mabanana“男人”和南岛语“丈夫”一词比较,其比较的南岛语如下:

Dayak Ngayu Cebuano Ilonggo Butuanon

bana bána bana banah

Mansaka Bintulu Idaán

bana bana bano[7]303

我们认为金理新先生的假设是可以成立的,许多语言“男人”与“丈夫”概念用同一个词表达,比如,被称为西江黎语的临高话这两个概念均读da3xia4,古汉语中“夫”本义为“男人”。原始南岛语“男人”一词以ma-音节起头,布拉斯特构拟的原始南岛语为*ma-uqanaj。17世纪荷兰人在台湾记录的一种语言,“男人”ama、“女人”ina。[8]288,291

三、人(person)

“人”在黎语方言或土语中读音如下:

保定 中沙 黑土 通什

堑对 保城

ha5a:u1h3a:u1

白沙 元门 加茂 廖二弓

从上述所列读音来看,黎语方言内部表达“人”这一概念的词分为两种类型,保定、中沙、黑土、通什、堑对、保城、白沙、元门为一种类型,我们可以拿通什为代表,称为通什型,加茂、廖二弓为另一种类型,我们称之为加茂型,下面我们分别予以讨论。

加茂型其实是黎族族名自称。各方言“黎族”自称除黑土为dai1(d乃的音变)外,其余各处一律读作ai1。黎语的自称与侗台语族群自称关系密切。金理新比较了侗台语族族群的自称情况,构拟了该族群自称可能的原始形式为*ili/*ili[7]308。为直观起见,我们把其收录的侗台语各语言系统族群自称情况转录于后,部分语言有两种以上读音情况,第一种以外的读音摘自1985年中央民族出版社出版的《壮侗语族语言词汇集》:

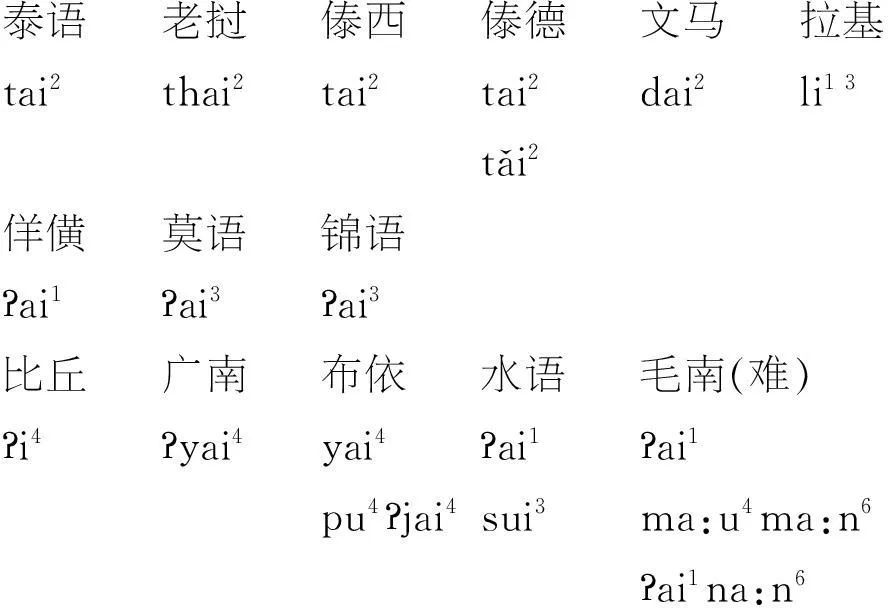

泰语老挝傣西傣德文马拉基tai2thai2tai2tai2dai2li13ti2佯僙莫语锦语ʔai1ʔai3ʔai3比丘广南布依水语毛南(难)ʔi4ʔyai4yai4ʔai1ʔai1pu4ʔjai4sui3ma:u4ma:n6ʔai1na:n6

从上面所列举的侗台语族族群自称情况看,有的语言中族群自称出现多样化情形,但是基本上保留了一个带有ai韵母的音节,比如,布依语的pu4jai4“布依”后音节jai4,毛难话的ai1na:n6“毛难”前音节。各种语言的的声母与黎语声母有出入,但也有几种语言的声母与黎语的声母基本处于同一发音部位,比如泰语、老挝语、傣语、文马、拉基这六种侗台语族中的语言。我们知道声母在历史音变中容易向同部位的声母演变,因为大量历史音变事实表明,发音方法与发音部位比较起来更容易发上变化。有共同来源的一个词在同一语族中的不同语言里完全有可能表现为同一部位不同声母。因此,我们基本上可以肯定黎语加茂型的ai4“人”来自于黎族族群的自称,该自称则是来源于原始侗台语族群自称。

黎族自称lai1,汉籍文献均用“黎”字记录,或许就与汉语的“黎民”之“黎”同源。汉籍记载海南黎族人情况最早见于(宋)范成大《桂海虞衡志·志蛮·黎》:“山极高,常在雾霭中,黎人自鲜识之。”《宋史·蛮夷传三·黎洞》:“其服属州县者为熟黎 ,其居山洞无征徭者为生黎。”“人”这一概念,加茂型可能就是汉语的“黎”字。但是“黎族”这一族称,上述语言除黎语保留了古读音之外,其余语言均是借用现代汉语的读音“li”。为论证我们的观点,我们有必要考察汉语中与“黎”同源的汉字在这些语言中的读音情况。

“黎民”之“黎”与“黑”颜色有关。《广雅·释器》:“黎,黑也。”《说文解字》:“黔,黎也。秦谓民为黔首,谓黑色也。周谓之黎民。”《尚书》称民均称“黎民”,共出现八次。《尚书·尧典》:“黎民于变时雍。”蔡传:“黎黑也,民首皆黑,故曰黎民。”海南黎族生活在祖国最南端,皮肤黝黑故自称为“黎民”。王力认为与“黎”同源的字包括“梨”、“黧”、“犁”。《广韵》:“黧,黑而黄也。”《玉篇》:“黧,黑也。”《史记·南越列传》:“犁旦。”索引:“犁,黑也。天未明尚黑是也。”王力先生对此加按语:“在黑的意义上,黧、黎、犁实同一词。”杨雄《方言·第一》:“眉、梨、耋、鲐,老也。……燕代之北鄙曰梨,……”注:“梨,言面色似冻梨。”《释名·释长幼》:“九十曰鲐背,背有鲐文也……或曰冻梨,皮有斑黑如冻梨色也……”可见“冻梨”一词中的“梨”也与王力所列举的三字同源。我们考察这几个字在侗台语族语言中的读音情况,或许能发现些许端倪。[6]421

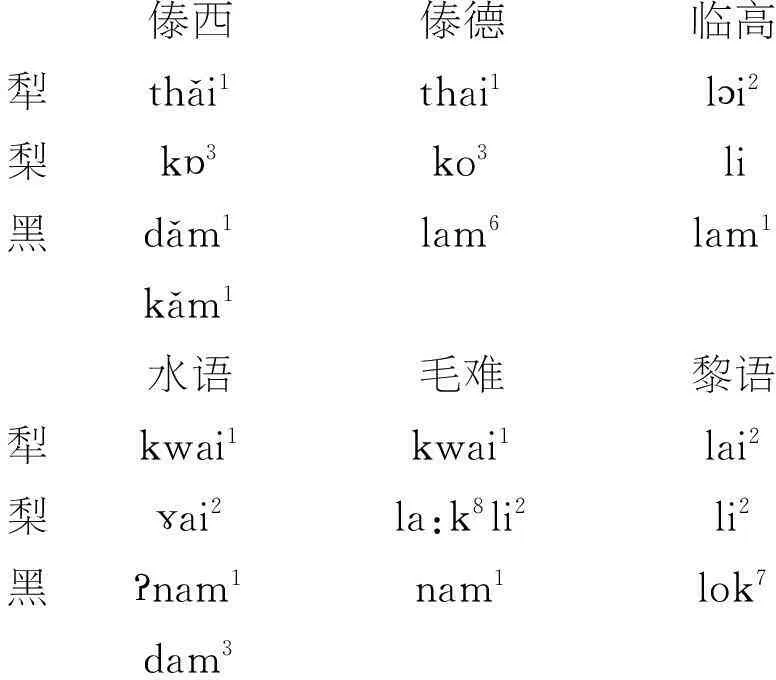

傣西傣德临高 犁thi1thai1lɔi2 梨kɒ3ko3li 黑dm1lam6lam1km1水语毛难黎语 犁kwai1kwai1lai2 梨ɣai2la:k8li2li2 黑ʔnam1nam1lok7dam3

傣德、傣西、黎语的“犁”和本族群自称如果不考虑声调因素读音几乎完全一样,水语和毛难话的“犁”和本族群自称稍微有些不同,但如果考虑到自然音变→k,也可以肯定两个词乃同源关系。“梨”字读音在上述语言中出现了明显分化。临高、毛难、黎语借用的是现代汉语读音li,傣语的声母则向另一个方向演变成了舌面后塞音,只有水语的“犁”、“梨”与本族群自称能明显看出为同源关系。表达“黑”这一概念的词在上述语言中均有双唇鼻音韵尾,是否与汉字“黧”为同源关系还有待考证,不过傣西dăm1“黑”、kăm1“黑”共存至少表明舌尖塞音d与舌面后塞音k之间的关系,那么傣语的k3“梨”就有可能对应于另一读音d3。至此,侗台语族族群自称为“黎”且与“犁”为同源字已经没有疑问,侗台语族的族群自称“黎”和“犁”、“梨”的原始读音可能为*lai,与上古汉语有同源关系,或许来自共同的原始汉藏语。

莫图语 柯勒布努方言 卡巴地方言

男人 tau hau kau

阿罗玛方言 梅柯澳语

男人 au au

显然,黎语的a:u1“人”与莫图-达瓦拉语的“男人”一词是同源的。通什型的代表性音节“a:u”中的喉塞音在上述语言中有的消失了,有的对应为h、k、t。由于男人社会地位的独特性,不少语言习惯用表示“男人”概念的词去表示“人”这一概念,比如英语的men(man的复数)就可以表示“人”、“人类”。藏文的e-n(男性亲属、同族者),沙加尔便将其与汉语的“人”作比较,认为它们是同源词。

khun1是侗台语词,在不同语言中表现出一定的音变,它可能与汉语的“人”有同源关系。下面我们看看该词在侗台语族语言中的读音情况:

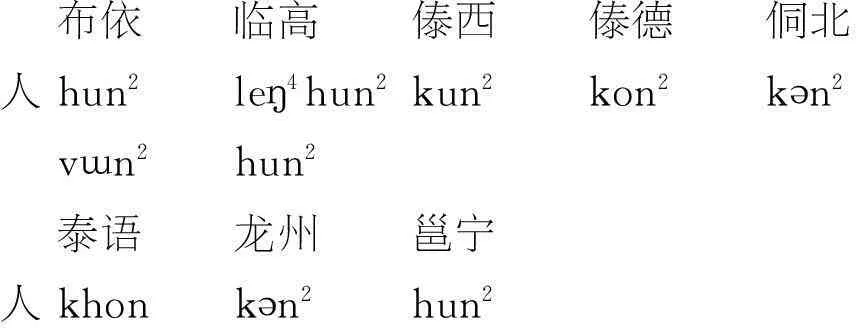

布依临高傣西傣德侗北人hun2le4hun2kun2kon2kən2vɯn2hun2泰语龙州邕宁人khonkən2hun2

可以肯定,黎语khun1a:u1“人们”一词中的khun1便是上述语言中表达“人”这一概念的同源词。khun1a:u1是一个同义复合词,就好像临高的le4hun2“人”是侗台语低层词hun2和汉语借词le4复合而成的一样。

李方桂认为原始台语存在两支方言,今声母为擦音者为北支方言*-,今声母为塞音者为西南支和中支方言*g-,而它们的原始韵母均为*o。[3]189,236梁敏先生拟原始台语为*on“人”。[9]邢公畹先生则将傣语、泰语与广州话的“人”(ian2〈cjěn〈*cnjin)比较。傣语“人”的声母k-、泰语“人”的声母kh-,与广州话“人”的声母表面上难以看出关系。邢公畹先生认为汉语音韵史上,-与n-是可以相通的。邢先生还用俞敏用以与汉语“人”对应的藏文gen“亲属”一词来解释台语舌根浊声母与汉语舌尖鼻音声母之间差异问题。[4]429如果邢先生分析成立,那么侗台语“人”、汉语“人”和藏语“亲属”就是同源关系,陈孝玲也赞同并强调了这一观点。[5]24

但是我们还是认为,黎语的khun1仍是侗台语固有词,因为侗北为kn2、侗南为n2,后者明显为汉语借词,临高的le4hun2也一样,le4为汉语借词,hun2为侗台语固有词。金理新也持这一观点。不过,金先生认为台语支的“人”,黎语里面对应的是“身体”(保定黎语hu:n1)。[7]309

四、结语

黎语与“女人”概念有关的词语跟五类音节有关系:pai类音节、m类音节、-类音节、nit类音节、khau音节。pai-、m-是阴性的前加成分,参与构成表示人或者动物的女性(雌性)名词。pai-、m-的具体读音在不同方言或者词语里可能会出现符合音理的语音变化。这两类音节可以独立表示“母亲”这一概念,也可以参与构成别的阴性名词,但是会出现不平衡的现象,西方、保定、通什、保城、堑对五处黎语方言一律使用pai-类阴性前加成分,黑土、加茂则一律使用m-类阴性前加成分,中沙、元门、白沙则两类前加成分兼而用之。汉语的 “妇”、“妃”、“妣”都可以跟黎语的pai类阴性前加成分比较。“妇”的意义最为广泛,黎语的“pai/phai”可能与“妇”相对应,“pi/phi/p”可能与“妣”对应,“pei/phei/fi”可能与“妃”对应。这几个字有可能本是同源字。王力便将“比、媲、妣、妃、配、匹”六字看作同源字。“m”类前加成分也有另外几个变体:ma:i、mei、me、mi,它们应该与汉语的“母”对应。-类音节原本指的是“子女”,没有性别差异,其意义与古代汉语的“子”相同,但后来发生了分化,逐渐用来专指“儿子”,表示“女儿”这一概念时则另外加上表示“女人”这一概念的修饰性词语,其字面意义类似于“女性子女”。西方和通什两处的情况特殊,“k7”在“儿女”和“女儿”两个词中不分性别,但是在“女人”一词中却表示“女性”。-类音节在侗台语中分布广泛,可以与汉语的“子”对应。khau类音节在侗台语族中难以找到对应的音节,该音节可能与南岛语有一定的关系。黎语表达“女人”这一概念的词语中的khau类音节还可能对应于汉语的“姼”,可能是上古时南楚方言的遗留。

黎语“男人”这一概念在各方言中存在两个普遍性的音节:pha音节和ma:n音节,两个音节在有些方言中语音稍有变化。侗台语族和苗瑶语族表达“父亲”这一概念普遍与汉语的“父”有同源关系,pha-即来源于汉语的“父”,既可以独立表示“父亲”,又可以“表示男性或雄性的前加成分”。-ma:n为原始侗台语中的“男人”一词,该词可能与南岛语存在语源关系,侗台语大多数语言的“男人”已经被汉语的“父”替换了,只有少数语言保留了自己的形式。黎语的ma:n只能成为构词语素,与借自汉语的“父”构成近义复合词来共同表达“男人”这一概念。

黎语方言内部表达“人”这一概念的词分为两种类型:通什型和加茂型。加茂型其实是黎族族名自称“黎”,该词为汉藏语同源词,其本义为“黑色”。通什型的代表性音节“a:u”(a:u1“人”)应该属于南岛语借词。黎语表示“人们”这一概念时是用“a:u”与另一语素“khun”构成近义复合词:保定、中沙、黑土、通什、堑对、保城均为khun1a:u1,西方为khu1a:u1,白沙khu1a:u1,其中khu1为khun1的方言变体,a:u1为a:u1方言变体。khun1“人”是侗台语固有词,但不少学者认为它可能与汉语的“人”有同源关系。

参考文献:

[1] 杨遗旗.黎语核心人称代词研究[J].海南师范大学学报,2014(7).

[2] 覃晓航.壮侗语族语言研究[M].北京:民族出版社,2012:365.

[3] 李方桂.比较台语手册[M].北京:清华大学出版社,2011.

[4] 邢公畹.汉台语比较手册[M].北京:商务印书馆,1999.

[5] 陈孝玲. 侗台语核心词研究[D].武汉:华中科技大学,2009.

[6] 王力.同源字典[K].北京:商务印书馆:1982.

[7] 金理新.汉藏语核心词比较研究[M] .北京:民族出版社,2012.

[8] 吴安琪.南岛语分类研究[M].北京:商务印书馆,2009.

[9] 梁敏,张均如.侗台语族概论[M].北京:中国社会科学出版社,1996:451,699.

(责任编辑:袁宇)

Core Words of Li Language: “Females”, “Males” and “Persons”

YANG Yi-qi

(SchoolofLiberalArts,HainanNormalUniversity,Haikou571158,China)

Abstract:In the Li language, the word denoting the notion of “females” is a disyllable compound word of near-synonymy in the associative form, with the first syllable being a female morpheme plus pai- or m- , the last syllable being -khau, and all the above three syllables having phonetic variants. While there is a correspondence between pai- and m- and the Chinese characters “fu”(妇) and “mu” (母), the syllable -khau may be derived from a certain word close to “females” in Austronesian. The word conveying the concept of “males” in the Li language is a disyllable compound word of near-synonymy in the associative form, which can be represented in two universal syllables—pha- and-ma:n—in various dialects. While the syllable pha- is homologous to the Chinese character “fu” (父), the syllable -ma:n is also a bottom word of Dong-tai language arising from Austronesian. In Li language, the word denoting the concept of “persons”, is divided into two types—the Tongshen type (the representative syllable is a:u) and the Jiamao type (the representative syllable is lai). The Tongshen type is a loanword from Austronesian; while the Jiamao type is a appellation by which Li people call their own nation.

Key words: females; males; persons;Li language;core words