“《易》尚随时”观对白居易思想和创作的影响

2016-01-07梁艳

“《易》尚随时”观对白居易思想和创作的影响

梁艳

(南开大学 文学院, 天津 300071)

摘要:“《易》尚随时”是白居易对《周易》时位观的概括,表现了一种“变”和“不变”之“变”,以至于合和的境界。这种观念对白居易的出处抉择产生了重要影响,形成了白居易“善应”的处事态度和理性的思维,“善应”的人生态度是一种“变”,理性的思维则是一种“不变”。在理性的影响下,白居易才将“变”和“善应”演绎成了一种“不变”的人生哲学。在这样的人生哲学的指导下,白居易的闲适诗创作更为明显地体现了他的“《易》尚随时”观,从“不偏执”的创作心态和“合和”境界的诗美追求两个方面体现了《易经》中的智慧和美感。

关键词:《易》尚随时;时位观;白居易;闲适诗

收稿日期:2014-11-17

作者简介:梁艳(1987- ),女,安徽亳州人,南开大学文学院博士生,主要研究方向:中国古代文艺思想史与唐宋文论。

中图分类号:I207.22文献标识码:A

基金项目:国家社会科学

一、白居易的“《易》尚随时”与《易经》的时位观

白居易在《君子不器赋》中说:“《易》尚随时,《礼》贵从宜。”所谓“随时”出自《周易·随卦》:“大亨贞无咎,而天下随时。”《周易》的思想精细而深微,白居易把理解《周易》思想的落脚点放在了“随”和“时”二字上,是其独具匠心之处。

“《易》尚随时”观是对《周易》时位观的一种提炼和总结。“时”“位”是《周易》的两大基本概念,“时”在《周易》中频繁出现,大致有两种涵义:其一是指时间、时辰、时节。如“观天地之神道,而四时不忒”(《观卦·彖传》),“变通莫大乎四时”(《系辞上传》)等。其二是由时间、地点、条件所制约的具体的情境,可理解为“卦时”。黄寿祺在《周易译注》对“卦时”解释道:“六十四卦,每卦各自象征某一事物,现象在特定背景中产生、变化、发展的规律。伴随着卦义而存在的这种‘特定背景’,《易》例称‘时’……六十四卦表示六十四‘时’,即塑造出六十四种特定背景。从不同角度喻示自然界、人类社会中具有典型意义的事理。”[1]41很明显,白居易的“《易》尚随时”观中的“时”则是指第二个涵义,它是因时因地因条件而不断变化的“特定背景”,《周易》则是用这种“特定背景”来预示人类社会的发展规律,从而示人以理,发人以明。

《周易译注》对“位”的解释为:“六十四卦每卦各有六爻,分处六级高低不同的等次,象征事物发展过程中所处的或上或下,或贵或贱的地位、条件、身份等。”[1]41由此可知“位”也有两层涵义: 一是指“爻位”之“位”,在《周易》中主要有“初、二、三、四、五、上”六爻之分。二是指六爻的“爻位”在人类社会中所象征的意义,与“人之所立”之“时”相对应的“人之所立”之“位”。“时”与“位”的对应关系,使“位”有当位、不当位之别。而“《易》尚随时”观中的“随” 字主要体现了“位”,王弼在《周易略例》中指出:“爻者,适时之变者也。”[2]“爻位”是一种适时的变化,“位”若能适时,则为当位,为吉;若不适时,则为不当位,为凶,而“随”则是适时当位的一种表现,白居易在《君子不器赋》中说道:“故动与时合,静与道俱。”[3]2621“时”与“道”相对应,从“随”的角度来说,这里的“动”“静”是对“随”的一种解释,所以“随时”就是要“动与时合,静与道俱”,“随时”是为了“合”“俱”,为了与时偕同,与道偕同,为了适时。所以“随”是一种有动有静的变化,而动、静的变化都是为了去适时,所以“随”是“位”中的一种,即当位、适时之位。“时”与“位”是并生并存的,“时”不离“位”,“位”不离“时”,“随时”即是通过动静的变化去适应“时”的变化,从而达到当位获吉的目的,这也是白居易对《周易》时位观的提炼和总结。

“《易》尚随时”还体现了一种“变”和“不变”之“变”。先说“变”,为了适时,就要随时,随时便要有变化,而这种变化则与动静有关系。《周易》中说:“君子藏器于身,待时而动。”[1]582“时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明。”[1]431时行则动,时止则静,动静随时的变化就是为了适时,而适时便可“其道光明”。白居易在《君子不器赋》中也提到:“时或用之,必开臧武之智;道不行也,则守宁子之愚。”[3]2620这里的“时”与“道”相对应,时有“行时”与“不行时”,“行时”要“开智”,“开智”则为动;“不行时”要“守愚”,“守愚”则为静。《周易·乾卦》又言:“故六位不失其时而成,升降无常,随时而用,处则乘潜龙,出则乘飞龙。”[1]6想要“随时而用”,就要出处有道,潜龙为静,为处;飞龙为动,为出。出处之变化也是动静之变化,即是“随时”之变化。白居易在《与元九书》书中也有关于“出处”的论断:

大丈夫所守者道,所待者时。时之来也,为云龙,为风鹏,勃然突然,陈力以出;时之不来也,为雾豹,为冥鸿,寂兮寥兮,奉身而退。进退出处,何往而不自得哉。故仆志在兼济,行在独善。[3]2794

时之来也,云龙、风鹏乘时而动,如乾卦之“飞龙”,所以为出,此时是圣王君子行道进取之时,为兼济天下之时。时之不来,雾豹、冥鸿寂寥而静,如乾卦之“潜龙”,所以为处,是圣王君子退以养拙之时,为独善其身之时。白居易的“《易》尚随时”观是将《周易》中的动静之变化直接演绎成了自己的“达则兼济天下,穷则独善其身”。所以这种“随时”之变化则表现为动静、出处、开智与守愚、兼济与独善之变化。

“变易、简易、不易”是《周易》思想的精华所在,“《易》尚随时”观的第一层含义体现了“变易”和“简易”,首先动静出处之变化本身就是一种“变易”,一种生生不息的变化,但这种变化不是无规律可循杂乱无章的:“天下之动,贞夫一者也。”[1]569“易简而天下之理得矣。”[1]527动静出处之变化都是根据“时”的变化而变化,虽然变化繁复,但却有自己的规律,所以为“简易”。而这种有规律的变化又是无穷尽的,又是永恒的,所以这种“变化”的永恒性又是不会变的,所以为“不易”。那么这深一层的含义即是告诉我们这种动静出处的变化,或者说白居易把这种“兼济与独善”的变化作为了一种不变的生命哲学,贯穿在自己一生的行为处事当中。通过白居易前后期的变化也可以看出他始终把变化当作一种不变的原则去实践。

白居易在《君子不器赋》中提到,如果能够正确地与时消息,随时动静,便可以达到“无可无不可”“无为无不为”的境界。或者可以称为相对自由的境界。《周易》中有“睽合”之说,《睽卦·彖辞》言:“天地睽而其事同也,男女睽而其志通也,万物睽而其事类也。”万物类殊,若小心行事,便可化“乖睽”为“谐和”,“谐和”便是“合和”之境。要达到和合之境界,首先要学会“审时”,只有正确地判断了“时变”,才可以动静不失其时。《周易》中关于“时变”大致可分为三种情况:一是时之未成,审时的目的为了待时,“君子藏器於身,待时而动”;二是时之成,需要应时、趋时、相时而动,如“刚当位而应,与时行也”(《周易·遯卦》),“变通者,趣时者也”(《系辞》);三是时成以后,要么得时而进,如“‘终日乾乾’,与时偕行”(《周易·乾卦》),“柔以时升”(《周易·升卦》),要么得时而退,如“‘亢龙有悔’,与时偕极”(《周易·乾卦》),处上九之位,以退为进,得时而退可获吉。白居易在《君子不器赋》中说道:“审其时,有道舒而无道卷。”《周易·乾卦》言:“‘见龙在田’,时舍也。”“时舍”即“时舒”,事情已经慢慢舒展开来,向好的方向转变,此之谓“时舒”,它是对“时”成之与否的趋势做出的判断,审时的目的就是要洞察时变的趋势,从而决定是“待时”“应时”还是“与时偕极”或“偕行”。只有审时正确,才能动静合时,才能井然有序,才能合和。白居易在《君子不器赋》中提到:“故庶类由从,则轮辕适用;若一隅偏执,则凿枘难施。”如果万事万物相互依顺配合,那么轮和辕的配合就可以形成有用的车辆,可使无用之才变为有用之才。若偏执不合,那么即使是凿枘这种相互投合之物也很难发挥其功效。所以只有破除偏执才可发挥时效,要学会“庶类由从”,学会依从顺从,这样才可随时动静,才可与时偕行,才可达到“无可无不可”“无为无不为”的合和境界。

二、“《易》尚随时”观与白居易的出处抉择

《周易》对白居易的整个思想和心态的影响是很大的。三十五岁任校书郎的白居易在《永崇里观居》中说到:“何以明吾志,周易在床头。”[3]272大和三年任刑部侍郎的白居易在《想东游五十韵》中吟唱道:“蜀琴安膝上,周易在床头。”[3]1873从血气方刚的青年到悠然自在的中晚年,《周易》一直是被白居易当作枕边之书,《周易》在白居易的心目中如同一位老友,是白居易的精神慰籍,“《易》尚随时”观便是白居易思想和《周易》思想互融的结果,同时又成为了白居易的处事原则。

白居易曾在《礼部试策五道》的第三道言:“乾以柔克而运,四时不言而善应。”[3]2859在《周易》中只有“位”与“时”应才可趋吉避凶,如《周易·遯卦》所说:“刚当位而应,与时行也。”[1]272“时”对于白居易来说,是指中唐复杂的政治环境,“位”则是指白居易为了适应中唐时代环境的变化所对应的“位”的变化。“善应”即是一种“审时”,而“审时”则表现为一种变化,而这种变化中最明显的则是从“既济”到“未济”的变化。

元和五年白居易在长安任翰林学士创作了诗歌《和梦游春诗一百韵》,诗云:“逢时念既济,聚学思大蓄。”[4]1134元和十三年又创作了诗歌《对酒》,其云:“未济卦中休卜命,参同契里莫劳心。”[4]1364“既济”和“未济”是《周易》六十四卦中的最后两卦,“既济”卦下离上坎,离为火,坎为水,《象》曰:“水在火上,既济。君子以思患而预防之。”[1]514“既济”象征“事已成”,君子可用事,但要守正思患才可保住“既济”之势。“未济”卦,上离下坎,《象》曰:“火在水上,未济。君子以慎辨物居方。”[1]520“未济”卦借“未能济渡”而喻“事未成”之时,此时不利于君子行事,用事要慎言慎行。“既济”多积极进取之势,而“未济”则更多消极停滞退隐之意,白居易用这两卦将其在元和年间的心态做了一个总结。

元和初期,白居易既济之志充溢胸中,元和末期,未济之情萦绕心头。元和初期,宪宗皇帝即位以后,励精图治,重用贤良,改革弊政,元和元年宪宗皇帝“策试制举之士,于是校书郎元稹,监察御史独孤及,校书郎下邽白居易”[5]7630。在唐代的选举制中,“制举”是由皇上亲自主持考试选拔人才,当时白居易、元稹等人是宪宗皇帝亲自选拔用于改革弊制复兴中唐的贤才忠良。对于中国古代士大夫而言,得到重用才是他们最渴望的君臣际遇,宪宗对白居易的重用足以燃起他的济世热情。这也是白居易之所以在元和初有“逢时念既济”之感的原因,这种君臣际遇是白居易所逢之“时”,积极用事改革时弊则是白居易所对应之“位”。 元和二年十一月,白居易“作乐府及诗百余篇,规讽时事”[5]7646,宪宗见而悦之,并将白居易升为翰林学士。但是“既济”卦虽然利于君子用事,但要时刻“思患”“预防”,这也是白居易为什么在吟出“既济”之志的同时,又在诗中感叹道:“入仕欲荣身,须臾成黜辱。合者离之始,乐兮忧所伏。”[4]1132《既济卦·彖辞》言:“‘终止则乱’,其道穷也。”六四爻又言:“纟需有衣袽,终日戒。”只有时刻警戒思患才可以避免祸乱,守住“既济”之势。荣辱只在须臾间,合乐中潜伏着离忧,这或许是白居易从“既济”卦中读出的真谛。

元和十年,白居易“上疏论天下根本,所言忤君相案剑之意,谪江州司马数年”[6]103,直到元和十四年才由江州司马迁为忠州刺史。在白居易被贬谪期间,宪宗先后出兵讨伐淮西吴元济和成德王承宗,平定藩镇叛乱,但就在削藩战争中,宪宗任用太监吐突承璀,元和十二年“吐突承璀方贵宠用事,为淮南监军”[5]7746,宪宗让宦官担任要职,使宦官势力大大增长。史料记载:“宪宗末年,吐突承璀欲废嫡立庶,以成陈洪志之变。”[5]8597元和末年,宦官掌握并操纵着帝王的废立,皇室的核心权力已经被宦官把持,而且此时宪宗又迷恋佛教和丹药,最终死于宦官之手。面对元和末期的政坛,短暂的中兴之梦如同海市蜃楼瞬间消失,白居易此时吟出“未济卦中休卜命,参同契里莫劳心”。可见他的用事之心已经转变为退隐出世之情,“未济”乃“事未成”,君子要慎言慎行方可居安。在元和末年的政治混乱和数年的贬谪生活后,当白居易得知将被召回朝廷时,他的内心并没有因为再次被重用而荡起用事之热情,相反却使他的情感蒙上了一层忧郁和感伤,并在诗中多次表示了退隐的思想,如《早朝思退居》《遣怀》等。但是“未济”之时,若能慎言进取,则“未济”之中有“既济”的可能,白居易此时并没有完全隐退,而是慢慢形成了“中隐”的思想,未尝不是在“未济”之中等待“既济”之时。从积极用事的“既济”之时到消极避退的“未济”之时,这是白居易在不同的政治环境下相应作出的改变,这是“《易》尚随时”观对白居易的影响,也是白居易在人生中的实践,体现的是一种“善应”的人生态度,随时动静,随时出处,随时用智和守拙。

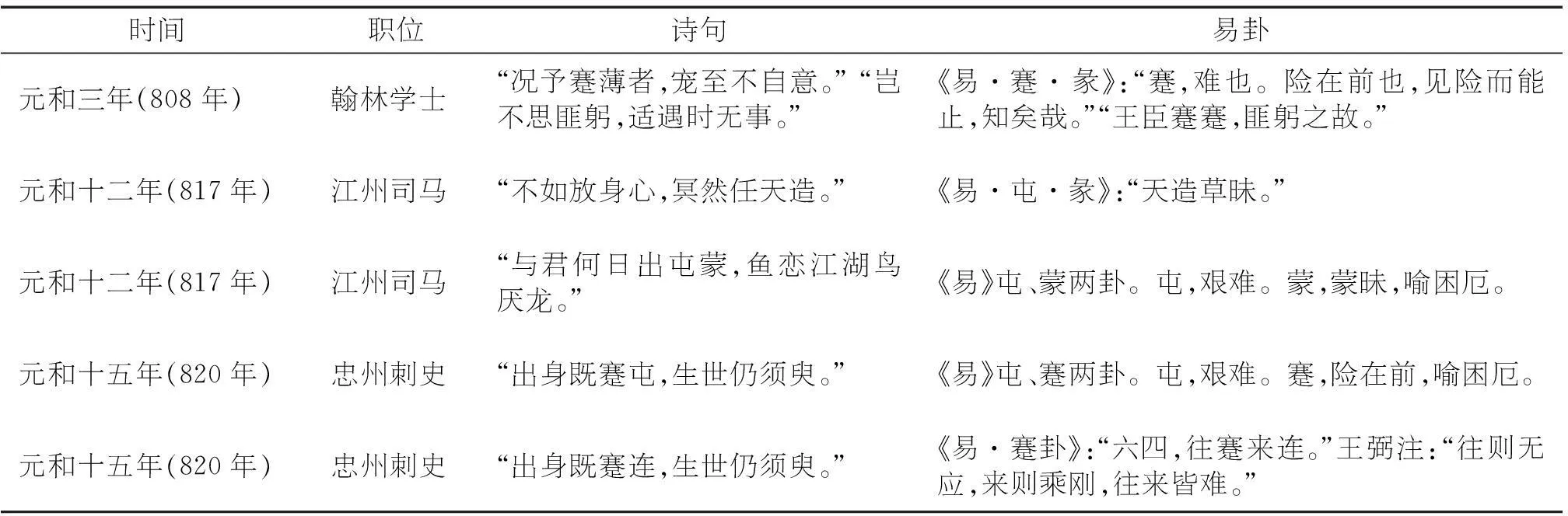

“《易》尚随时”观对白居易的影响,还表现为一种理性的思维。如果说“善应”的人生态度是一种“变”,那么理性的态度则是一种“不变”,正是有了这种“不变”,“变”才成了“不变”之“变”,在理性的影响下,白居易才将“变”和“善应”演绎成了一种“不变”的人生哲学。这种理性的态度首先表现为对现实的客观认识。元和年间,也就是在白居易思想发生转变的这段时间里,白居易的诗歌中多次提到了《易经》中的“屯”卦、“蒙”卦、“蹇”卦。如下表所示:

时间职位诗句易卦元和三年(808年)翰林学士“况予蹇薄者,宠至不自意。”“岂不思匪躬,适遇时无事。”《易·蹇·彖》:“蹇,难也。险在前也,见险而能止,知矣哉。”“王臣蹇蹇,匪躬之故。”元和十二年(817年)江州司马“不如放身心,冥然任天造。”《易·屯·彖》:“天造草昧。”元和十二年(817年)江州司马“与君何日出屯蒙,鱼恋江湖鸟厌龙。”《易》屯、蒙两卦。屯,艰难。蒙,蒙昧,喻困厄。元和十五年(820年)忠州刺史“出身既蹇屯,生世仍须臾。”《易》屯、蹇两卦。屯,艰难。蹇,险在前,喻困厄。元和十五年(820年)忠州刺史“出身既蹇连,生世仍须臾。”《易·蹇卦》:“六四,往蹇来连。”王弼注:“往则无应,来则乘刚,往来皆难。”

屯卦《彖辞》曰:“天地始交而难生。”[1]40

蒙卦《彖辞》曰:“蒙,山下有险,险而止。”六四爻:“困蒙,吝”[1]50

蹇卦《彖辞》曰:“‘蹇’,难也,险在前也;见险而能止,知矣哉!”[1]320

这三卦都有“险难生,见而止”之意,这也是白居易当时对待困难的理性态度,不是迎难而上,也不是退而后撤,而是用“止”的态度,也就是随时动静中的“静”。元和初期,即永贞革新失败后,“吏部员外郎柳宗元贬邵州刺史,屯田员外郎刘禹锡贬连州刺史”[7]619,此后元稹于元和元年九月因“谠言直声动于朝廷,以是出为河南尉”[7]634。白居易曾经的好友大都遭到了贬谪,尽管他仍然活跃在政治核心领域,但是他非常清醒地认识到政治上的险恶,所以他才会说:“况予蹇薄者,宠至不自意。”尤其在元和末年,白居易被贬为江州司马后,这种“止”“静”的态度非常明显,如元和十二年,在江州贬所作《湖上闲望》云:“闲弄水芳生楚思,时时合眼咏离骚。”[4]1335还有次年创作的《春来》《春生》《春去》《梦微之》等作品,都是些追忆古人,怀念老友,留恋光景的吟唱,这或许是白居易“止”“静”的理性态度的表现,也是他从“屯”“蒙”“蹇”卦中学到的真谛。

当然这种理性的思维更主要体现在他后期任分司官时。如白居易在《中隐》诗中所说:“不如作中隐,隐在留司官。似出复似处,非忙亦非闲。”[3]1493在出处之间选择“静”,在忙闲之间选择“止”。分司官是唐王朝在陪都洛阳所设立的一套职官体系,其主要职能是作为一套类似于都城长安的行政管理体系来管理陪都洛阳的日常事务。在中晚唐时期已经成为有名无实的行政组织,白居易晚年多次自请为分司官,他在洛阳和各位好友多次举行诗酒文会活动,使危机四伏的中唐王朝,在陪都洛阳也形成了一片歌舞升平的盛世之景。正如他在《齐物二首》中所言:“若用此理推,穷通两无闷。”[4]640“遯世无闷”出自《周易·乾卦·文言》:“子曰:龙德而隐者也,不易乎世,不成乎名,遯世无闷。”[1]11或许白居易也是用“无闷”的心态和理性思维来回应仕途的穷与通,这种理性的思维便是一种无悲无喜的态度,是止后寻静、静后寻思的心态。

三、“《易》尚随时”观与白居易的闲适诗创作

“《易》尚随时”观的最高境界是达到合和之境,或者是一种相对自由的境界,这种相对自由的境界对于白居易的闲适诗创作有一定的影响。

从闲适诗的创作心理来分析,首先合和之境需要学会“审时”,审时的目的就是要洞察时变的趋势,从而决定是“待时”还是“应时”。对于白居易而言,闲适诗的创作也是他“审时”后而做出的心理调适。白居易从青年到晚年都有闲适诗的创作,但中晚年闲适诗的创作相对较多。中晚年的白居易经历了中唐政治史上两大重要事件,一个是持续了四十年之久的牛李党争,一个是充满血腥和杀戮的甘露事变。白居易清醒地意识到这是不利于君子用事之“时”,选择“待时而退”才是明智之举。白居易此时的心态可以通过甘露之变发生后他所创作的这首《九年十一月二十一日感事而作》看出:

祸福茫茫不可期,大都早退似先知。当君白首同归日,是我青山独往时。

顾索素琴应不暇,忆牵黄犬定难追。麒麟作脯龙为醢,何似泥中曳尾龟。[3]2230

“甘露之变”让整个唐王朝蒙上了一层政治黑云,浓而密地缠绕在朝臣的内心,福祸只在旦夕间,不敢再提及理想,更不敢去奢望实现抱负,想在政治斗争的夹缝中生存都变得艰难,所以诗人选择了“青山独往”,选择了“顾索素琴”。“麒麟作脯龙为醢”指在甘露之变中遇难的朝臣。“曳尾龟”出自《庄子》,宁可曳尾于途,也不愿意“藏之庙堂”、“留骨而贵”,很明显诗人借庄子这一典故表明自己愿意远离朝政,得一分逍遥自在的生活。那么闲适诗的创作也自然成为他“待时而退”后的心理调适剂。

要做到闲适,就不可以执着于功名。所以“不执着”也是白居易进行闲适诗创作的心态。要到达和合之境也必须要破除偏执。这也是“《易》尚随时”观对白居易闲适诗创作的影响。“随时”便是要不固守,不偏执,要适时而变,要随心而适。白居易在闲适诗中也多次表达了他不执着于功名的心态。如《食饱》所吟:“食饱拂枕卧,睡足起闲吟。浅酌一杯酒,缓弹数弄琴。既可畅情性,亦足傲光阴。谁知利名尽,无复长安心。”[4]693食饱卧睡的世俗之乐,抚琴浅酌的浮世清欢,功名心尽,吾心长安,这种舒畅与满足诠释了白居易那个不偏不执的平常心。又如《咏怀》所言:“人生百年内,疾速如过隙。先务身安闲,次要心欢适。事有得而失,物有损而益。所以见道人,观心不观迹。”[4]682没有得失心,无论损与益,这便是不执着于物的“欢适心”。这种平常心和欢适心便形成了白居易闲适诗的创作心理。

就闲适诗的诗歌境界而言,“《易》尚随时”观对白居易闲适诗的诗境影响主要表现为和合之境。具体而言,和合之境是指“不时”和“不忧”之境。

白居易在《答崔侍郎》中言:“心不择时适,足不拣地安。穷通与远近,一贯无两端。”[4]626心不择时而适,白居易渴望心的自由适宜,无拘无束,他要摆脱的是“时”的束缚。“随时”观,从时变的角度来说,时的变化是客观存在的,不可改变的,白居易却要摆脱这种客观存在的事实,无意是徒劳。但从人心的角度来说,“随时”观便是随心自在之意,心若能做到不为外物而动,那么时的变动便与人心无意,若人心无意,便无“时”的束缚牵绊。这也是白居易的闲适诗所折射出的一种境界。如白居易在《答卜者》中感叹:“不卜非他故,人间无所求。”[4]536《周易》之于白居易的意义消弱了,卜卦是为了择时而进退,既然不卜,便是不再为“时”所动了,那么心自然已经无欲无求。白居易的“《易》尚随时”观结合了释老思想,并将之引向了心性修养的哲学层面。如《松斋自题》言:“形骸委顺动,方寸付空虚。”[4]468将“不时”之感引向了佛教的空无虚妄,心便可无“时”之束缚。

闲适诗的另一个境界是“不忧”之境。白居易“字乐天,又取《周易·系辞》云:‘乐天知命故不忧’”[8]31,在他的诗中也多次提到“乐天知命故不忧”的观点,如《枕上作》:“若问乐天尤病否,乐天知命了无忧。”[3]2629《永崇里观居》:“寡欲虽少病,乐天心不忧。”[4]456《周易正义》对这句解释为:“顺天道之常数,知性命之始终,任自然之理,故不忧也。”[9]“任自然”才是“不忧”的核心,皮日休也曾这么评价白居易:“吾爱白乐天,逸才生自然。”[8]9白居易的“随时”观本身就是“任自然”的表现,时变是客观存在,不可强求不可执着,只有任其自然发展,心才可达到“无忧”境界。白居易的闲适诗中最突出的是心平意静的“清欢”之娱,是任自然的“无忧”之情。如《题玉泉寺》:“湛湛玉泉色,悠悠浮云身。闲心对定水,清净两无尘。”[4]587身临玉泉,心静无尘,闲而无忧便是诗的境界。又如《朝回游城南》:“仰看晚山色,俯弄秋泉光。”“谁辨心与迹,非行亦非藏。”[4]588身俯仰于人间美景,心静止于行藏间,这种心境才是白居易所追求的“无忧”之境。在白居易的闲适诗中,很少因为仕途失意而愁绪万千,大多都表现出一种“无忧”“闲适”之感,这或许也是“《易》尚随时”观所带给白居易的心灵释怀,也是白居易从先哲垂询的微言大义中所汲取的营养,也成为白居易颐养儒者气节的精神养料。

总之,“《易》尚随时”可以为我们解析白居易的思想和创作提供一个新的角度,用变化去观察变化,在变化之情态中去考察不变之情态,这是“变易、简易、不易”思想在白居易思想中的融合,白居易用自己的一生来演绎了一种变化,又用一生守住了一种不变,在变与不变中,随时动静,随时开智和守愚。他以“时”为坐标,以“心”为调试,以“变”为方法,以“不变”为轴心点,用“《易》尚随时”观为自己演绎了一场“兼济”与“独善”并行互融的人生之戏。

参考文献:

[1] 黄寿祺,张善文.周易译注[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[2] (魏)王弼,撰.周易注[M].楼宇烈,校释.北京:中华书局,2011:409.

[3] 朱金城.白居易集笺校:卷三十九[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[4] 谢思炜.白居易诗集校注:卷十七[M].北京:中华书局,2006.

[5] (宋)司马光.资治通鉴:卷二百四[M].北京:中华书局,1956.

[6] 朱金城.白居易年谱[M].上海:上海古籍出版社,1982.

[7] 陶敏,李一飞,傅璇琮.唐五代文学编年史:中唐卷[M].沈阳:辽海出版社,1998.

[8] 陈友琴.白居易集资料汇编[G].北京:中华书局,1986.

[9] (魏)王弼,撰.(晋)韩康伯,注.(唐)孔颖达,正义.周易正义[M].北京:中华书局,1988:357.

(责任编辑:王学振)

The Influence of the Concept of “InterpretingTheBookofChanges

in Line with the Times” on Bai Juyi’s Thought and Literary Creation

LIANG Yan

(SchoolofLiterature,NankaiUniversity,Tianjin300071,China)

Abstract:As his summary of the spatiotemporal notion in The Book of Changes, the concept of “interpreting The Book of Changes in line with the times“ is reflective of a “change” and a “variation” amid “invariability” as well as the harmonious realm, thus having exerted an significant impact on Bai Juyi’s idea and mentality and led to his “variable” attitude towards handling matters and his rational thinking, for the “variable” life attitude is a “change” while the rational thinking is an “invariability”. Influenced by rationality, Bai Juyi was able to develop his “invariable” life attitude out of his “change” and “variability”. And guided by such a life philosophy, Bai Juyi’s leisure poems are clearly indicative of his concept of “interpreting The Book of Changes in line with the times”, while his “normal” creation mentality and his pursuit of the poetic beauty of “harmony” are demonstrative of the wisdom and aesthetic perception in The Book of Changes.

Key words: “Interpretation ofTheBookofChangesin Line with the times”; the spatiotemporal notion; change; leisure poems