数字摄影时代的曝光控制

——兼论18%灰板是否还是曝光基准

2015-12-28毕根辉宋泽毅

■毕根辉 张 宁 王 灏 宋泽毅

数字摄影时代的曝光控制

——兼论18%灰板是否还是曝光基准

■毕根辉 张 宁 王 灏 宋泽毅

数字摄影机的感光单元非常敏感,即使有微小的差异,都会在影像上产生迥然不同的结果,数字摄影和胶片摄影在曝光控制的严苛性上来说并没有本质的差别。数字后期可以调整曝光,并不等于说拍摄时就可以不重视曝光,控制越精确,生成的影像质量就越高,这是无需争论的事实。数字视频技术的发展经历了标清摄像机、高清摄像机和数字摄影机三个阶段,从最初的动态拐点到现在的 Log伽马,关于曝光控制的内容已经发生了“翻天覆地”的变化。本文从特性曲线、EI等核心技术切入,探讨数字摄影时代的曝光控制规范。

曝光控制;感光度;特性曲线;伽马;ISO;EI;调色

景物的亮度范围有大有小,被摄体的明暗光亮比,受光源的强弱与反射状态的影响,变化非常复杂。由于人眼对这种变化有较强的适应能力,即使在明暗光亮比很大的情况下,也能看清景物。如在夏季晴天,中午地面上接受的照度可达10万勒克斯,而夜晚满月时景物接受的照度只有大约0.3勒克斯,其变化范围高达 33.3万倍。在这么大的范围内人眼都能看清物体,而感光材料和数字摄影机的感光单元(CCD或CMOS),能够按比例正确记录的景物亮度范围却有了一定的限度。①

为了“弥补”这种限度,传统感光材料和数字摄影机的感光单元都采取了相应的策略。胶片通过改进感光乳剂的“配方”来提高宽容度,感光单元则通过处理电路施加伽马(Gamma)控制提高动态范围。记录材料的本质区别决定了两者在曝光控制方面的思路存在巨大差异。

胶片帝国百余年来积累了丰富的创作经验和美学积淀,而数字摄影机在 “所见即所得”“前期不足后期补”的松懈创作态度下,并没有真正发挥新材料新技术的特性优势,甚至有些作品出现色彩失真、影调断裂的惨痛教训。实践表明,新旧材料和技术之间一定是继承和发扬的关系,效果实现的方式和路径虽有差异,但最终的美学追求是相同的。数字技术全面取代胶片虽已是时代大趋势,但忽略胶片工业建立技术观念、思维体系也绝非明智之举,各大厂商的电影伽马很好地体现了胶片和数字的这种内在联系。本文即是要尝试从特性曲线、EI等核心技术切入,探讨数字摄影时代的曝光控制规范。

一、胶片的曝光控制

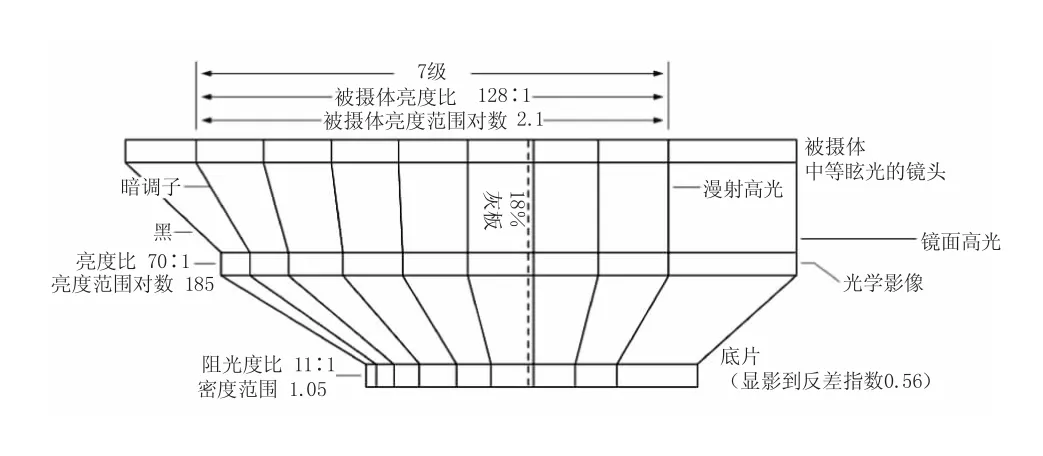

胶片虽然日渐式微,但却是解决目前数字摄影曝光控制难题的一把钥匙,不可不察。常见的黑白和彩色胶片的宽容度为128∶1,也就是说胶片能按正比例记录景物亮度范围的能力是7级(可以理解为7档光圈或者7EV)。用有限的宽容度记录上万倍的反差,取舍是关键。如图1。

图 1 典型的摄影影调再现示意图②

在胶片的曝光控制中,18%灰是关键,它是自然景物的平均反光系数。黄种人皮肤的平均反光系数是23%,白种人是30%。在这个曝光基准点之上保留3档,之下保留4档,最符合人眼的自然观感,最大限度地保留了影像的层次细节。换个说法,这是人眼最希望看到的层次细节。这也是经典的上三下四经典胶片曝光控制理论的由来。

值得注意的是,18%的灰又经常被称作中灰,而不是数学计算中的50%灰。反光率和灰度是两个概念,反光率18%的灰呈现在胶片上,恰好位于影调的中间。计算机的图像处理中,50%的灰度和反光率18%的灰板的确具有相同的影调值。

二、数字摄影机的特性

1.第一阶段:标清时代的 DCC控制

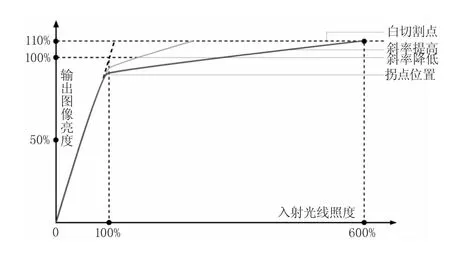

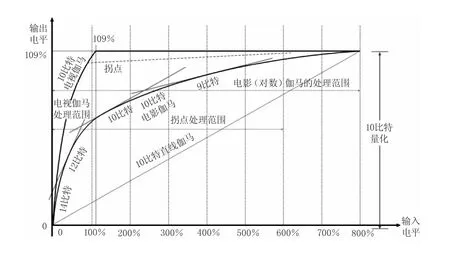

标清电视时代,DCC(Dynamic Contrast Control)动态对比度控制是控制曝光的核心技术。当时大部分广播级摄像机都采用电荷耦合单元CCD作为感光单元,作为一种光电转换的器件,CCD的动态范围远远超过了摄像机电路系统的动态范围。高端的数字标清摄像机的电路系统的动态范围能达到约6级光圈,换算成景物亮度比是1∶60。而2/3英寸 CCD的动态范围是电路系统的6倍③,即600%,为了把CCD的性能最大化,借助于伽马曲线,厂商研发出了动态对比度控制的算法。见图2。

图2 标清摄像机拐点及斜率控制原理④

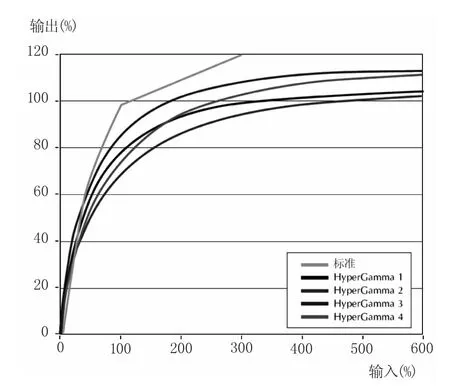

像图3索尼DSR-600PL/650WSPL、DVCAM摄像机通过分析某个场景的高光区域,系统自动地设置多个不同的拐点和斜率,以防止光比过大的场景中(如一束强烈的阳光照射进昏暗的室内)出现高亮部分曝光过度的现象,从而实现了具有一定智能特点的“自适应高光控制”功能⑤。

图3 智能化防过曝拐点控制曲线

在DCC的帮助下,摄像机的动态范围增加到了8档光圈。这个范围虽然非常接近印片用胶片的宽容度,但并没有给电视画面带来所谓的“胶片感”。对比拐点控制曲线和胶片的特性曲线不难发现,拐点只是针对图像高光部分的压缩,并不会增加暗部和中间调的层次。而且过度的拐点控制会导致高光部分发闷,缺少必要的对比。标清时代的摄像机依然具有图像层次少、局部反差过大的缺陷。

2.第二阶段:数字摄影机的电影伽马曲线

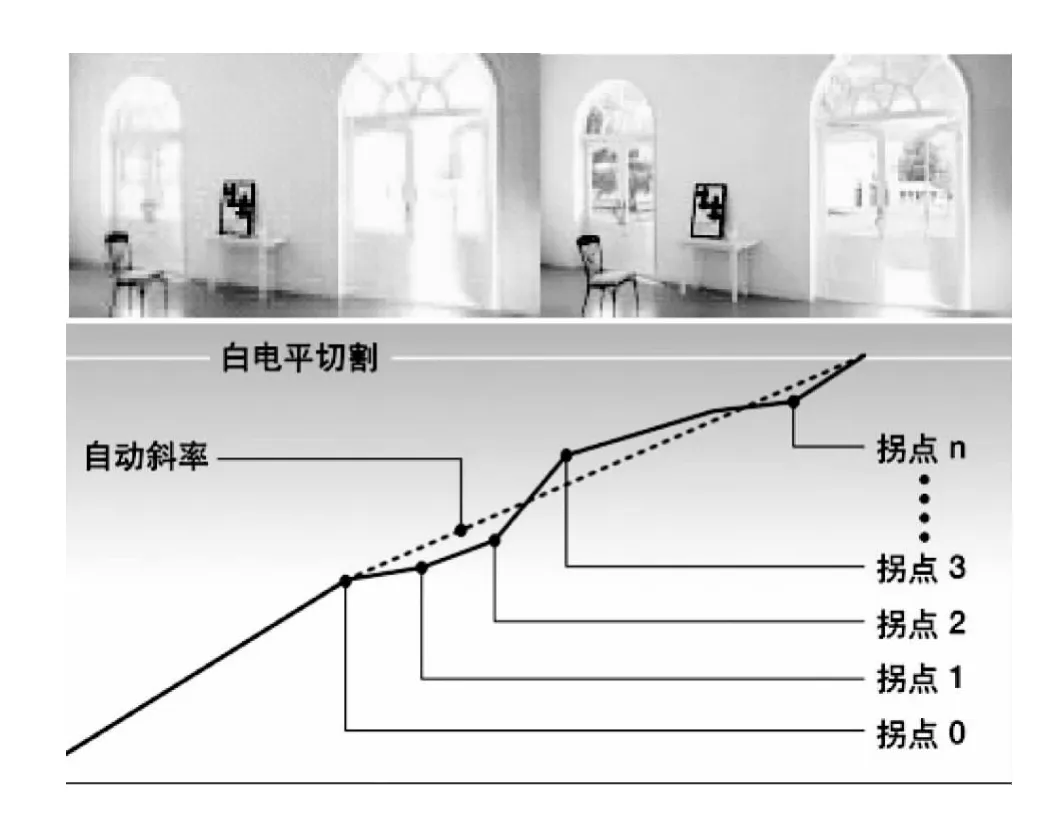

技术发展到本世纪初,广播级数字摄像机的字眼逐渐被高清摄像机、数字摄影机取代。高清时代,厂商的目标直奔“胶片感”而来。在这场“数字革命”中,索尼HDW-F900R高清摄像机功不可没,许多大电影用它拍摄,像乔治·卢卡斯的《星球大战前传2》和雅克·贝汉的 《海洋》等,它的贡献在于其创造了一类更加接近胶片特性曲线的伽马曲线。

图4是官方公布的HDW-F900R的伽马曲线,曲线上任一点的伽马值,不再是固定不变的,而是随光照强度的变化而变化。通过调整伽马曲线的形状,摄像机可以产生高反差或者是低反差画面,以及模仿胶片感光特性的电影风格。

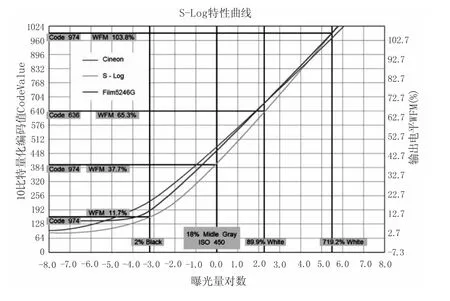

图4 索尼 HDW-F900R的四条预置伽马曲线

2010年,作为阿莱公司进入数字摄影领域之后的重要产品,ARRI Alexa的出现彻底改写了胶片影坛霸主的格局。它是一款35mm胶片风格的数字摄影机,所谓胶片风格关键在于Log-C。Log-C里面的字母“C”代表的是“Cineon”。 “Cineon”是20世纪90年代柯达公司开发的胶片数码扫描、处理和记录系统,同时也是一种文件格式的名称,包含了扫描负片的密度数据。密度是胶片感光特性的对数测量标准,密度与以对数单位测量的胶片曝光度的关系被称为胶片的特性曲线。每一种胶片都有它自己的特性曲线,但整体看来曲线变化的规律是一致的。对于 Alexa而言,阿莱推出的Log编码方式与扫描负片的密度数据相似,因此它被称为 “Log-C”。在现在的电视系统中直接监看,在未经任何处理时Log-C是灰的,画面非常平,但是却为后期提供了极大的灵活性⑥。见图5。

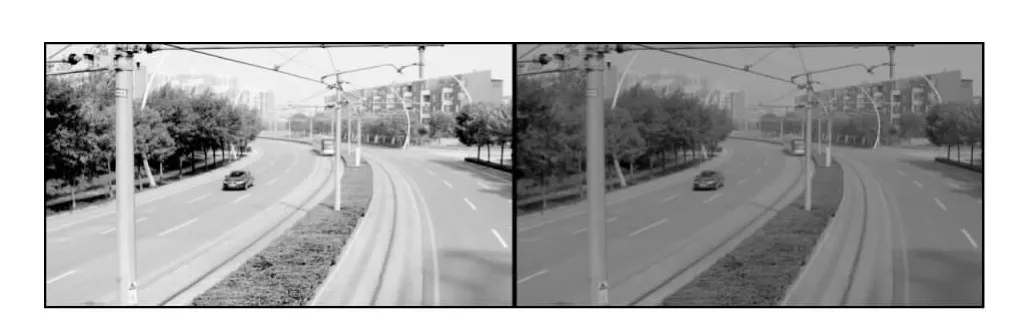

图5 ARRI Alexa摄影机用 Log模式拍摄的素材和 Rec.709监视器显示的画面

终于,柯达破产了,数字电影摄影机一统天下已成定局。厂商全部跟进Log格式,佳能的C系列用CLog,Sony F系列用S-Log,BMD系列用Film,虽有差异,但思路相同。

用电影对数伽马取代电视伽马的最大好处是影调细节能和胶片相媲美,甚至超越胶片。图6中的电影伽马的特点是暗部斜率最大,对应输出电平范围也最大,记录景物的层次细节也最丰富。针对这一部分,电路系统分配的记录比特数也最多,达到了14比特和12比特。结合人眼视觉的对数特性,以及人眼对暗部细节最敏感的特征,这种数据分配更合理。

图6 电视伽马和电影对数伽马⑦

对数伽马极大扩展了数字设备的动态范围,但同时也使曝光控制变得非常复杂。胶片时代只要掌握了特定胶片型号的特性曲线,通过洗印试片,摄影师就能非常自信的调整曝光。因为特性曲线的特性都是相似的,层次最丰富的直线部分是成比例变化的,百余年来,从拍摄到冲印形成了一整套可控的体系,结果是可预测的。而数字摄影机的感光特性曲线还是一个新生事物,远没有形成成熟的工业流程规范。由于Log自身的特点,再加上没有配套的监看和技术指标测量设备,曝光控制既不能沿用标清时代的做法,也不能照搬胶片的上三下四理论。

从图7彩色负片与对数伽马感光特性的曲线对比来看,本文开篇介绍的胶片的技术规范显然不适用于Log模式,以18%的灰板作为曝光的基点势必会导致中间调和暗部曝光不足。那么如何才能进行精确的曝光控制?要科学地回答这个问题,必须清楚胶片和数字摄影机的区别。

图7 Kodak film 250D(5246)和对数伽马的感光特性比较(对数坐标)

三、胶片和数字摄影机之辨

1.ISO的“陷阱”

胶片时代感光度是指感光乳剂在特定的曝光条件和显影条件下对光的敏感程度,这个参数是使用摄影器材进行曝光控制的依据。计算黑白负片的感光度时,是以规定的冲洗条件冲洗后的底片达到规定密度所需要的曝光量为准的,彩色负片则要考虑三层乳剂各自的感光能力。每一种胶片都有其基准 ISO,通过迫冲或降感,胶卷的ISO可以被升高或降低。降感会降低胶片的反差,同时提高其宽容度;迫冲则会增大反差,同时增加颗粒感。

标清时代的摄像机是没有ISO的,只有灵敏度。不同灵敏度的机型之间的曝光量也从来不用曝光 EV值或光圈档位来换算,改变灵敏度的方法是使用增益(用dB表示)。以CCD和CMOS作为感光单元的摄像机和胶片的曝光显影原理,两者平行发展几十年。在实际创作中,标清摄像机一直遵循着将 18%的灰板的亮度信号支配在 50IRE⑧单位。由于黄种人皮肤反光率为23%,在没有中灰板和示波器的情况下,往往会把一级斑马纹的电平设定调整到700毫伏视频信号电平幅度的60%~65%,正好是灰板反光率提高5个百分点的IRE位置。摄像机和胶片虽殊途、却同归。

有一点要特别提出,不同的标清摄像机由于灵敏度不同,在把18%中灰的亮度支配到50IRE时,曝光参数也不相同。用测光表测光的方法并不适用于当时的摄像机,测光表主要的作用在于确定场景中合适的光比、创造特定的影调效果。

现在几乎所有的数字摄影机都转向了 ISO,因为以感光度、光圈和快门形成的 “曝光三角形”在创作中具有无可比拟的可操作性。但数字产品的ISO必须通过其他的方法来确定,具体方法记录在标准 《ISO 12232∶2006摄影—数字照相机—曝光指数、ISO感光度标定值、标准输出灵敏度和推荐曝光指数的测定》中。制造商遵循这些标准来为传感器确定ISO值,也就是现在大家常说的基准ISO或者基础、原生ISO,保证了具有相同灵敏度的传感器和胶片一样对光线具有相同的敏感程度。这是否意味着所有适用于胶片摄影的测光表与曝光控制技术,对数字摄影机同样适用?

以Kodak标准灰卡测光作为曝光基准,分别用 SLog2和 REC.709模式对灰板进行拍摄,然后再把SLog2映射到 REC.709,实验证明 S-Log2的18%曝光点编码值偏低。见图8。

图8 映射后和 REC.709模式下直接拍摄的波形比较仍然偏低30CV值

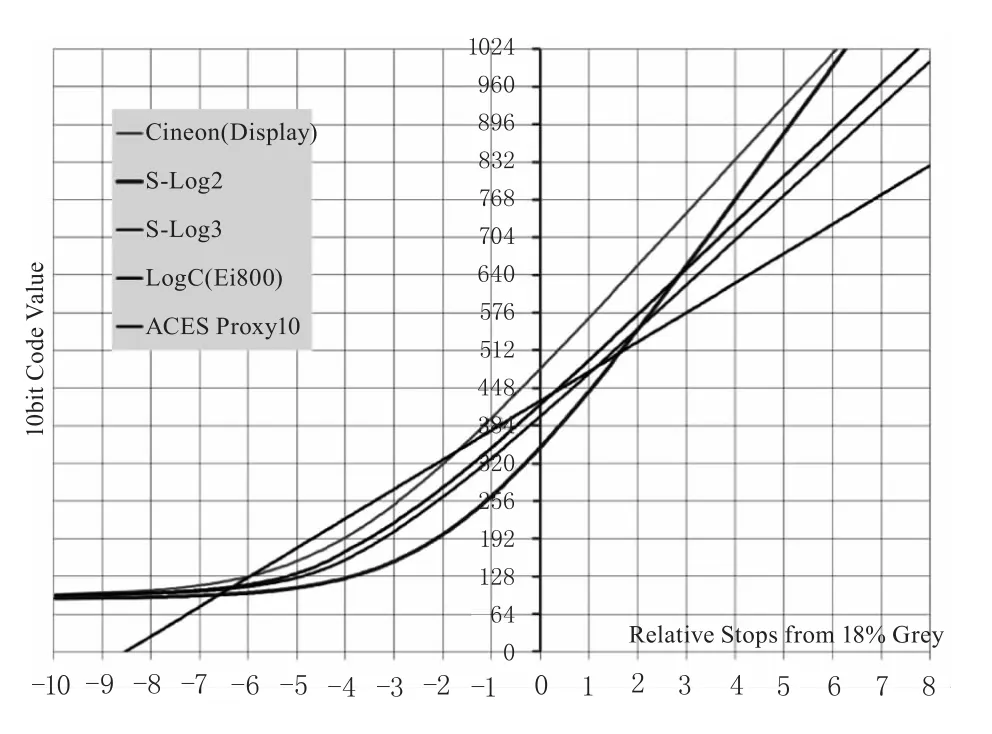

Log模式下,中灰板的输出偏低,而且不同的Log模式比如S-Log和 Log-C也是有差异的。SONY的官方数据是 S-Log2模式下,中灰对应的 IRE是30.3 ~34.3,而ARRI Amira Log-C模式下,中灰对应的是38~42。显然ARRI在实际曝光控制时,比 S-log2更适用。针对这种情况,SONY研发出了S-Log3系列并作为建议选项。在人们揣测 SONY的动机是否是用3系替代2系时,SONY委婉地否认了。为获得更好的暗部对比度,S-Log3模式还在阴影区域降低了趾部。图9是SONY的S-Log2、S-Log3和ARRI Log-C、电影投影机、ACES⑨特性曲线的比较。

图9 S-Log2、S-Log3和 Log-C等特性曲线的比较

摄影师在用Log进行曝光控制时,要比胶片曝光更加小心。不但要熟悉所使用的 Log特性曲线的特点,还必须在开拍前试片,确定曝光补偿的数量。

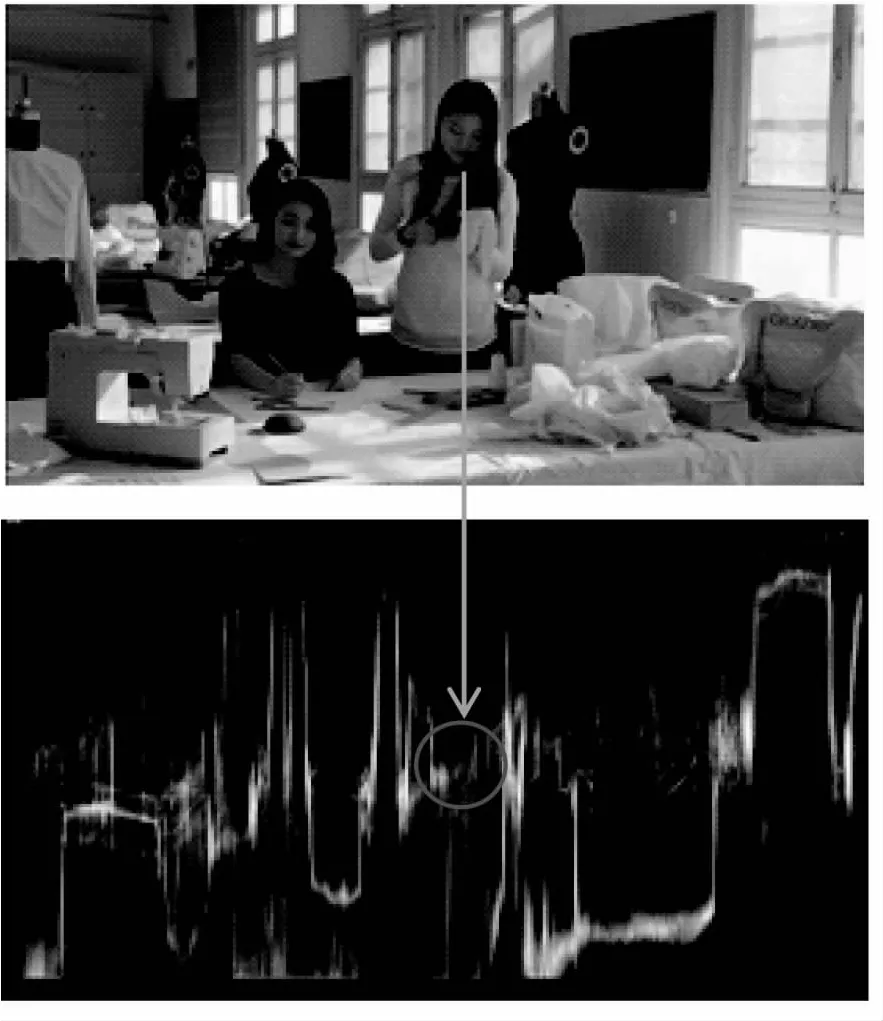

图10中场景的亮度范围超过了 9档,用S-Log2拍摄能很好地照顾到高光和暗部。

图10 SONY FS700 S-Log2模式拍摄的大光比画面

拍摄时在人脸的位置标准灰板测光,然后以此为基础、以0.3EV为单位上下包围曝光。测试证实如果是以灰板标准测光值F11进行曝光,加载官方的LUT映射后人脸的亮度偏低,后期调整的幅度过大,暗部的密度会被破坏。补偿曝光 0.7EV对于这个场景的大光比来说是比较折中的选择,高光细节虽然有所减少,但是仅仅是窗户的最亮部失去了一些层次,而对于台面上F64的位置依然细节丰富,最关键的是,人脸的亮度能够提升到理想的状态,而暗部的密度没有崩溃。见图11。

图11 +0.7EV映射调色后

2.降感和迫冲的数字化应用

对感光度的“称谓”,Canon、Sony和Panasonic使用ISO,而ARRI使用EI。从学术上说,ARRI更准确。胶片时代,摄影机通过更换不同速度的胶片来改变感光度,而数字摄影机并不能依靠随时更换感光单元(CMOS等)来改变感光度,唯一的方法是通过功率放大器放大信号来获得不同的感光度。

EI:exposure index,即曝光指数的一种变换值。现在业内的许多人望文生义地把EI翻译成曝光指数,可谓失之毫厘谬以千里。曝光指数即EV,系根据感光片固有感光度所确定的曝光量,用这个曝光量曝光,再用普通显影可以生成曝光正确的底片。EI值则系根据感光片非固有的感光度所确定的曝光量,必须有某种特殊显影加工才能获得曝光正确的底片。例如ISO400作为EI800曝光,然后加强显影,可使底片效果与ISO800胶片相近。⑩

神经外科作为外科学中专业性较强且复杂的一个分支,特别是神经解剖学、神经定位诊断等仍是神经外科临床规范化培训教学体系的薄弱环节,其临床实践也较其他科室难以掌握[1-3]。传统的LBL教学硬性灌注知识,很难保证优异的教学质量[4-6]。PBL教学强调以互动学习为主[7-8],能够显著提高教学质量和学生综合素质[9-10]。但单一的PBL教学打破了学科知识的完整性,无法满足神经外科的教学需要[11-13]。

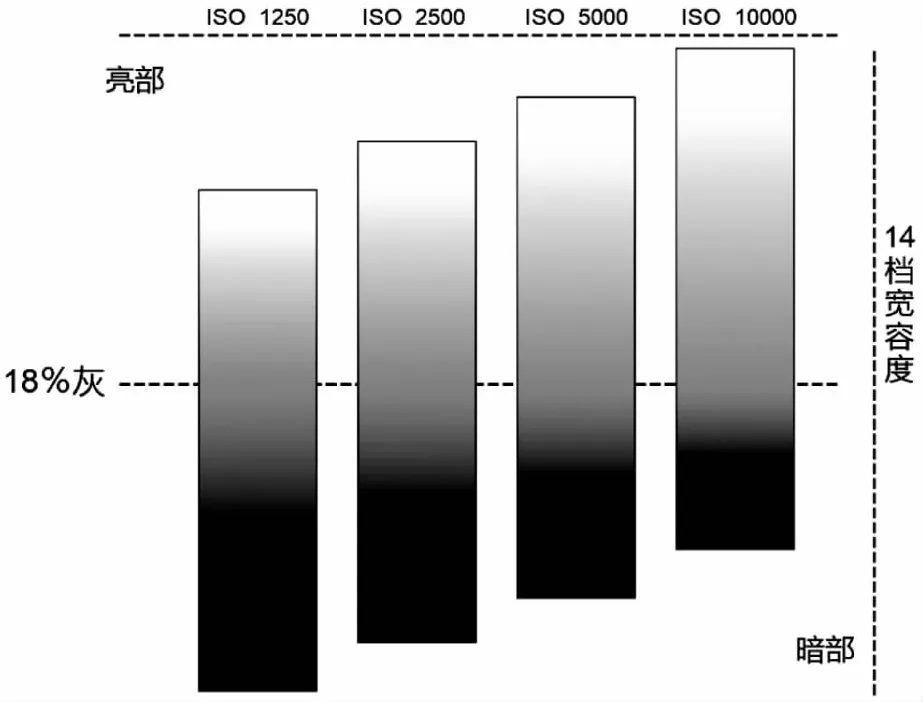

所以对于数字摄影机来说,调整ISO的说法是不准确的,容易误导摄影师,导致在创作中对暗部细节或者亮部细节的错误强调。调整ISO,更准确地说是调整EI,是数字摄影机对胶片降感和迫冲的数字化应用,它不但改变了感光单元的灵敏度,更关键的是它改变了18%中灰在整个影调中的位置,进而影响整个影调结构的构成。从图12 SONY官方给出的数据中可以说明这一点。

图12 F55中的EI设置,18%的中灰在整个影调中的位置会随着调整而改变

但现在的摄影师大多把这种调整作为应对照度不足的应急办法。ISO本质上是 A/D电路前的放大电路,所以在数字摄影机用Log方式记录时,ISO的设置会影响最终记录下来的数据。应急使用的后果是,改变了原有的影调结构,通过后期再调整也无能为力。

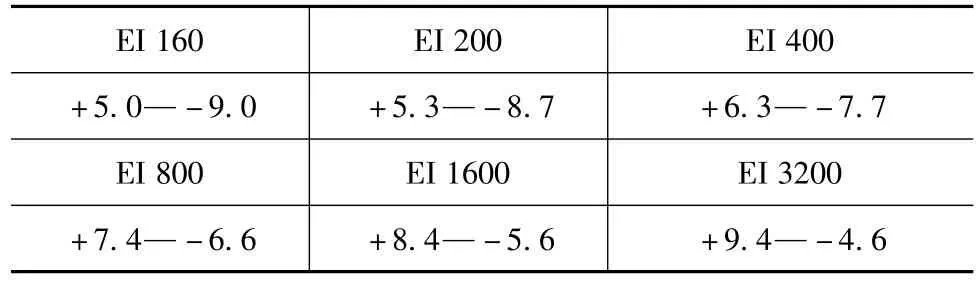

对EI的深度解读同时也说明了前期“试片”工作的重要性,用不同的 EI分别拍摄片子中重要的、典型的 场景,比如 ISO160、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200等等(11),后期映射调色后看哪一种EI的反差和色彩质量最好或者最合适,实拍时就采用此 EI值。

3.曝光和光比控制的复杂性

有了以上对 ISO和EI的辨析,可以得出结论:18%中灰不再是曝光的基准,但它依然是影调控制的绝对参考。两层意思并不矛盾,下面详细说明。

18%中灰不再是曝光的基准。中灰是否是大自然的平均亮度?这个问题在胶片时期就存在争议,现在的科学研究发现,明暗度平均的场景,实际平均反光率仅为13%,但为了保持技术标准的连贯性,今天的灰卡仍一如以往地做成18%的灰,根据这个结果,柯达公司建议摄影师使用18%灰卡来进行替代性测光时,补偿 +0.5EV的曝光量作为正确曝光的参考(12)。数字摄影时代,面对如此丰富的Log,如果以18%灰板作为测光和曝光的依据,忽略不同伽马的特性和不同 EI条件下中灰的位置,一定会导致曝光的偏差,增加后期DI的工作量和难度,如果偏差较大则会严重影响影像质量。

18%灰依然是影调控制的最佳参考。从标清摄像机的曝光控制可以得到启示:不论灵敏度为F8还是灵敏度为F11的摄像机,在常规的曝光控制上都要把中灰支配在示波器的中部,也就是50IRE的位置。中灰是自然界万物的平均反光率,它的正确还原意味着整个影调的传递和人眼主观感受的完美匹配。数字摄影机中的Log模式按照规范的测光,中灰亮度偏低,但这并不意味着摄影师在创作中机械地把中灰支配到30.3%~34.3%(S-Log2),而是一定按照叙事的要求进行曝光补偿。简单说如果不考虑剧情要求的时间气氛,只是完成正确曝光,那么要确保自己拍摄的素材映射到投放设备的动态范围、色域后,被拍摄对象和中灰板亮度一致的影调能够支配到示波器的中间位置,见图13。

图13 人物脸部曝光对应的波形位置

不只是对曝光,对光比的控制也有了新的要求。标清时代最早的2∶1、4∶1,高清时代的8∶1,到数字摄影机14档的动态范围下使用16∶1都不能称作大光比。从技术发展的角度可以说,数字摄影机的新发展的确在更准确地还原甚至超越人眼有了革命性的进步,但是从创作控制规范的角度说,仍然有很长的路要走。

四、数字摄影时代的曝光控制规范

按照数字摄影机的特性,可以参考综合运用以下三种曝光控制的方法。

如果用广播级的高清监视器,符合Rec.709规范的图像能正确地还原其伽马空间和色域空间。Rec.709是符合传统电视制作流程标准的一种输出格式 (色域空间的模式)。Rec.709是 the International TelecommunicationUnion’sITU-R Recommendation BT.709的简称。因为 Rec.709是用来显示图像的视频监视器的国际标准,所以用通用的显示器监看Rec.709模式的图像是非常匹配的。另外 Rec.709的图像可以被大部分的高清视频后期软件轻易地处理。

用其他色域模式记录的图像则需要选用对数模式的监视器,或者通过中间设备输出给在监视器上的信号加载LUT(13),例如ArriAlexa Log-C模式拍摄的图像,见图14。

图14 左为 ArriAlexa Log-C拍摄的图像在 Rec.709监视器上监看的效果;右为Log-C的图像在对数监视器上看到的效果

前期拍摄中数字摄影机往往要应用特殊的曝光对数曲线 (Log),像 CanonC-Log、ArriAlexa的 Log-C、Sony的S-Log、RED R3D媒体的REDFilmLog设置,都是曝光对数曲线的应用。早期的数字摄像机由于电路系统的宽容度远远低于胶片,记录动态范围细节的能力非常有限,而采用这些对数曲线能弥补数字产品的先天不足,能够最大限度地保护图像中高光和阴影部分的细节。但是不通过 LUT映射和后期处理,在普通的监视器上,图像的动态范围会被压缩在很窄的范围,图像给人的直接感受是平和灰。所以前期拍摄时最好选用对数监视器或者是带Log模式的监视器进行监看。

这里需要特别提醒的是,虽然对数监视器能够还原反差和色彩,但这种还原是在监视器内部应用 LUT映射的结果。如果场景的反差较大,摄影机拍摄的Log素材即使记录了所有的亮度层次,映射到监视器上仍然有可能丢失高亮和暗部层次,干扰摄影师的判断。另外,由于外部环境亮度变化的影响,监视器里的影像并不能非常准确地反映实际的曝光结果。所以不能以监视器里看到的影像作为在曝光的参看和光孔的设置的绝对依据,还是要结合实际量光、定光来综合处理决定。借助示波器成为精确曝光控制的必然选择。

2.借助示波器合理进行曝光补偿

如何确定影像已经正确曝光?正确的人脸、皮肤影调应该如何把握?什么样的亮度能称得上恰到好处?如何设定影像的高光部分?

要回答这些问题离不开纯粹派摄影 F64小组核心成员A·亚当斯的分区曝光理论。在亚当斯的“视界”中,所有被摄体的亮度都可以分为十一个区域。波形示波器的0-1023波形范围和 0-10共11个分区的对应关系大致是一个分区对应100个10比特量化的编码值。熟悉曝光分区和波形之间的对应关系,才能准确判断曝光在不同的场景中是否合理,是否准确表现了时间感,也就是时间定位。

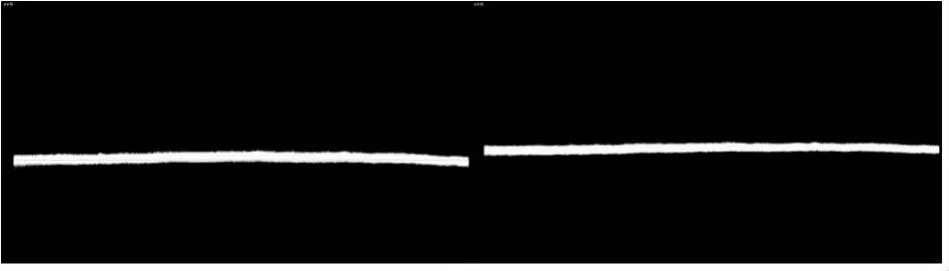

图15显示的是一个比较明亮的室内,以18%中灰板作为测光基准,按照测光表读数进行曝光。通过监视器目测,只是从灰白色的墙壁就非常容易看出影像曝光不足,右上角窗户透入的高光应该位于9区和10区之间,也就是波形示波器900—1023的范围。人物的面部亮度应该位于6区,考虑到室内场景光线照度比室外要弱一些,普遍降半区的曝光更加符合观众根据日常生活经验对空间环境的判断,所以把人物面部的曝光锁定在5区和6区之间,高光锁定在9区和10区之间。转换成波形示波器指标则使人物面部亮度波形顶部位于580附近,室外亮度波形顶部在950附近。

图15 曝光不足的画面和波形

曝光补偿直到达到上述要求,见图16。

图16 曝光补偿后的画面和波形

数字摄影机的 Log模式极大提高了数字摄影机的动态范围,使之可以达到甚至超越胶片的宽容度。宽动态范围留给摄影师表现个人风格的余地更大,比如曝光过度的高调和曝光不足的暗调。但在每个片子开拍之前,摄影师都必须对即将用到的摄影机进行测试,掌握摄影机的特性,以便充分地发挥其优势。

3.特殊场景曝光偏移以扩展特定影调层次

“向上曝光”扩展暗部细节层次。根据场景的特点,如果不存在特别的高亮部分,而且叙事要求扩展暗部细节层次,可以利用Log曲线的特点向上曝光。然后配合后期的工艺流程,利用调色软件的反差控制工具把影调压缩到合理的时间气氛。

利用EI改变影调结构。以 ARRI Amira为例,Amira的基准感光度是ISO800,分配给中灰上部和下部的动态范围最为优化,既能保证暗部低噪点又能使高光干净平滑。针对特定的创作需求,EI可以以1/3档为单位从ISO160至3200进行调整,见表1。

EI虽不会改变14档的动态范围,但是影像的影调结构却发生了重大变化。EI值越低,18%中灰位置上移,系统分配给暗部的动态范围增加,也就意味着暗部的噪点会更少,但同时高光的动态范围压缩,层次过度减少;EI值越高,18%中灰位置下移,暗部噪点会增加,细节减少,但同时高光的动态范围得到扩展。

表1 ARRI Amira EI设置对应的中灰上下动态范围

总之,对一个摄影师来说,精确的曝光控制是一项非常重要的能力要求。在一条抽象的感光特性曲线上,如何精确地控制被摄景物的亮度范围和内部层次之间的亮度间距,以及确定能够反映创作意图的曝光点,往往被看作一个摄影师技术和艺术综合素质的体现(14)。重视对不同摄影机感光特性曲线的研究测试,通过在开拍前进行大量细致的技术和气氛效果试验,来掌握不同的参数设置与实际影像效果之间的关系,其重要性不言而喻。

胶片时代如是,数字摄影时代亦如是!

注释:

① 毕根辉:《摄影技术:影视艺术创作基础》,北京师范大学出版社2007年版,第3页。

② 柯达公司编著:《柯达专业黑白胶片》,张娟译,浙江摄影出版社1999年版,第6页。

③ 当前的超35毫米CMOS已经达到了800%。

④ 通常摄像机都会保留一定的动态范围余量,比如标成动态范围上限为100%,那么最大可以达到110%,超过110%的部分,摄像机将通过白电平切割的方式使画面的高亮部分呈现为全白状态。

⑤ 韩振雷、侯庆来:《从伽玛曲线和拐点控制理解摄像机的感光特性》,《电视字幕 (特技与动画)》,2009年第5期。

⑥ 灵活性的代价是工业流程变得比以前复杂了。用Log模式拍摄的素材,如果用普通的监视器监看,无法判断画面的曝光和反差。

⑦ 王亚明:《新一代数字摄影机技术》,《现代电影技术》,2011年第12期。

⑧ IRE是一个在视频测量中的单位,以创造这个名词的组织——“无线电工程学会(Institute of Radio Engineers)”来命名的。IRE把视频信号的有效部分——视频安全黑色(黑电平)到视频安全白色(白电平)之间平分成100份,定义为100个 IRE单位,即0~100IRE。100IRE相当于700毫伏视频信号电平。

⑨ Academy Color Encoding Specification的缩写,译为:学院色彩编码系统。是美国电影艺术与科学学院提出的新一代的电影制作标准。

⑩ 这是《简明摄影词典》中的解释,其中没有给出EI的中文叫法,笔者认为可以叫做相对感光度。

(11) 最理想的是用1/3EV的间隔来拍摄,比如ISO64、ISO80、ISO100、ISO125、ISO160等等,但是现在的数字摄影机设置的EI间隔是1EV。

(12)[美]彼得·K·布里恩、罗伯特·凯普托:《实用摄影手册》,黄忠宪译,辽宁教育出版社2003年版,第137页。

(13) LUT是Look-up table的缩写,也就是 “像素灰度值映射表”。LUT的出现是为了转换现在的各种标准,精确的再现色彩空间和亮度空间。

(14) 高向明:《高清画面的影像效果与数字摄像机的专业掌控》,载《中国电影电视技术学会影视技术文集》,2007年8月。

(作者毕根辉系中国传媒大学中传教育培训集团董事长、教授;张宁系中国传媒大学继续教育学部讲师;王灏系中国传媒大学继续教育学部高级工程师;宋泽毅系中国传媒大学艺术学部戏剧影视学院讲师)

【责任编辑:刘 俊】