基于因子分析的高职教师教学关键能力实证研究

2015-12-26朱伯伦

朱伯伦

摘要:本文基于浙江省十余所高职院校专业教师教学能力的调查数据,通过因子分析,在诸多变量中找出隐藏的具有代表性的因子,归类高职教师教学能力指标体系的关键因子,形成“高职教师教学关键能力结构体系”,为高职教师教学能力标准的制订建立基础,就高职教师教学能力的发展路径进行思考。

关键词:高职教师;教学能力;因子分析

中图分类号:G715 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)42-0023-03

随着国家职业教育发展纲要的推进与实施,以“能力本位、校企合作、工学结合、可持续发展”为核心的高职教育的办学理念对高职专业改革起到了根本性的指导作用。而课程始终是教学的核心,教育领域中的一切改革最终都将影响和归结到课程改革。“基于工作过程”、“项目化”课程、“教、学、做”一体教学模式改革成为当今课程改革大趋势。教师作为教育第一线的执行者,其教学能力是否能实施和落实人才培养工作,体现“高等性、职业性、技术性”的高职教育客观要求,成为高职教育成败的重要因素。借此,研究高职院校教师教学能力的发展具有重要的意义。本研究将从高职教育改革与师资建设的实际要求出发,依托于课堂改革提出要求,通过调查及数理统计分析,解构高职教师教学能力要素,明确教师教学能力结构及相应的重要性的程度,进而形成“高职教师能力标准”,为开展相应的实施验证进行理论探索。

一、高职教师教学能力指标体系的建立

本研究从教师教学能力要求和高职教育本质属性对教师提出的要求出发,构建了“高职教师教学能力指标体系”(表1)。设定与教学监控能力、教学认知能力、教学操作能力、实践指导能力“四项能力”相关的12个能力内涵要素指标,以对高职教师教学能力有比较全面、完整的把握和认识。

二、高职教师教学关键能力结构实证分析

本研究依据“高职教师教学能力指标体系”设计问卷,于2015年针对浙江省内10余所高职院校的专业教师进行了教学能力的专题调查,回收问卷368份,剔除填写不完整、选项类同问卷,有效问卷309份。

1.因子分析路径。本研究依据上文形成的“高职教师教学能力指标体系”相关的12个能力内涵要素指标(如表1中“三级指标”),进一步细分为31项变量来考察调查人群的教学行为(表2),以对高职教师教学能力有比较全面、完整的把握和认识。课题通过因子分析(图1)在诸多变量中找出隐藏的具有代表性的因子,归类高职教师教学能力指标体系的关键因子。

2.KMO和Bartlett的检验。经过对问卷题型的相关度,KMO检验和Bartlett球形检验,如表3,本研究KMO的值为0.926,Bartlett的球形度检验的卡方系数为4540.112,显著性达到0.000水平,表示适合做因子分析。

3.对变量的主成分分析。为了提取上述31个变量中的“关键”因子,课题组采用了因子分析。通过这些公共因子来反映高职教师教学能力问题。

提取方法:主成分分析。

由表4可知,第一个因子的特征根值为11.362,解释了原有31个变量总方差14.121%,前6个因子的累计方差贡献率为58.575%,并且只有它们的取值大于1,说明前6个因子基本包含了全部变量的主要信息,因此可选择前6个因子作为“高职教师教学能力关键因子”。

4.旋转成分矩阵分析。本研究根据旋转成分矩阵中相应教师教学能力变量的“载荷”情况,归类了相应的六个公因子。例如,表5中所示第4个公因子主要反映了“课前的计划筹备”有较大载荷,说明第4个公因子综合反映这方面的变动情况,并将其命名为“课前筹划”。

通过以上因子分析,课题组提炼、归类了高职教师教学能力指标的关键因子,形成了“高职教师教学关键能力结构体系”。

三、对“高职教师教学能力标准”构建的思考

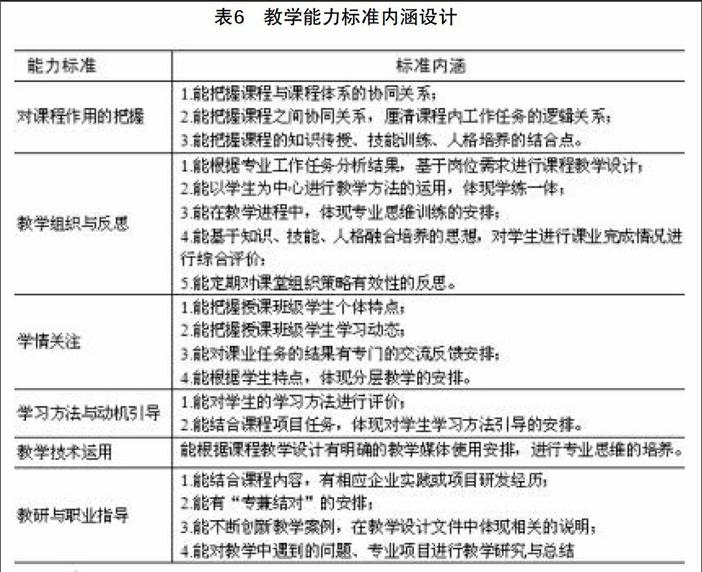

就高职教育的本质属性来看,其人才培养过程应该体现“教育性”与“职业性”的有机融合。“教育性”体现在其人才培养的过程要有知识导向,是一个专业思维培养的过程;“职业性”典型地体现在其对学生实践动手能力的培养。高职人才培养目标描述为“高素质技能型人才”,就要求它的人才培养质量要比传统本科更凸显技能优势,而比“中职”又具备不可比拟的“专业素质”,这种技能与专业素质兼容的优势,应体现在高职生面对岗位具有更好的适应力、发展力,能用专业的思维去应对职业技术发展的复杂场景,吸收职业技术发展的新元素,创新自身的岗位工作。这就要求作为高职教师,在专业知识、专业项目研究、实践经验、实践指导等方面具备综合的能力,能在课堂教学组织过程中达到让学生“动脑”与“动手”的要求。基于对高职教育本质属性的认识,结合本研究结论,课题组认为可以依据“高职教师教学关键能力结构”形成高职学校的教师教学能力标准,用于教师教学能力测评和教学业绩的考核,来不断引导与提升教师对高职人才培养的适应性。具体可按照以下的逻辑思路进行设计。

参考文献:

[1]黄儿松,何勇.高职院校“双师型”师资建设探折[J].职业教育研究,2007,(02).

[2]申继亮,王凯荣.论教师的教学能力[J].北京师范大学学报:人文社会科学版),2000,(1).