非传统安全视野下的警事社会学研究论纲

2015-12-26

非传统安全视野下的警事社会学研究论纲

易益典

(华东政法大学, 上海 200042)

摘 要:非传统安全观的理论视角强调人的安全和社会安全与国家安全并重,大大丰富了安全概念的内涵,拓展了安全概念的外延,社会基本秩序和人类生存危机受到更多关注。与传统安全观的军事安全相比较,非传统安全观中的警事安全地位凸显。在此背景下研究警事社会学正当其时。警事社会学就是要用社会学的理论和方法研究警事问题,揭示警事与社会互动的基本原理,核心问题包括警事的社会基础、警事的社会功能、警事的社会过程和警事中的社会问题。

关键词:非传统安全;警事社会学;核心内容

责任编辑:何银松

一、非传统安全概念的理论意蕴

由于冷战的结束,世界体系中的安全局势发生重大变化,人们关注和研究安全的视角也开始变化,为了区别冷战前的安全观念和研究范式,国际关系领域中开始出现“非传统安全”概念。①“非传统安全”作为一个学术概念,有学者指出其在逻辑上并不妥当,应该是非传统安全问题、非传统安全观、非传统安全威胁等。(参见刘跃进:《不成立的“非传统安全”一词》,《华北电力大学学报(社会科学版)2014年第1期。)这种说法有一定道理,但由于使用习惯,我们文中仍采用多数人使用的“非传统安全”一词,但含义主要还是非传统安全观念、非传统安全战略等。根据朱锋教授的研究,1980年的“布伦特报告”(Brandt Report)首次提出了应该用“非传统的方法”看待安全问题,并提议解决国际安全问题的重要途径之一是各国能够更多地重视“非传统安全”。20世纪90年代后,“非传统安全”一词已较多地出现在美国、加拿大、英国以及东盟主要国家关于国际安全问题的战略报告等文献中。②参见朱锋:《“非传统安全”解析》,载《中国社会科学》2004年第4期。

非传统安全已成为当下的热门话题,非传统安全视角也是当代安全治理的基本视角。然而关于非传统安全问题的表述,无论文字概念上还是理论内涵上都并非那么一致。日本政府上世纪80年代初提出“综合安全”观念,作为官方对外援助的重要参照标准,加拿大及北欧学者在“人的安全”的概念下,特别关注NGO、公民社会和全球治理等问题,美国人在遭受“9·11”袭击后对非传统安全威胁予以高度关注,而且主要将它限定于恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散等有限的领域,俄罗斯与美国人有着近似的关注,而非洲、拉美地区以及前苏联东欧国家中的多数,则主要从“转型社会及其各种问题”的特殊角度,对当代人类面临的非传统安全威胁做出了有启发性的应对和思考。③参见王逸舟:《论“非传统安全”》,载《学习与探索》2005年第3期。

在国内学术界,关于非传统安全的理解,有学者把它归纳为五个方面:一是把非传统安全看成外延扩大了的传统安全,这一观点在涉及政治和军事冲突问题时认为这种冲突是国家行为体和非国家行为体之间的冲突,要解决它只能依赖于国际合作;二是将非传统安全看作一种广义的安全,认为人的生存状态分为四个层次,即优化状态、弱化状态、劣化状态和危险状态,上述四种人类生存状态与威胁相联系推演出四种相应的威胁状态,即没有威胁、有潜在威胁、有间接威胁和有直接威胁,认为人的生存状态应当追求优化状态,以优化状态作为安全所追求的价值目标,这就把对安全的理解广义化了;第三种观点把非传统安全理解为可持续安全,该观点认为仅有可持续发展依然不能满足人类社会发展的需要,必须树立一种重视综合安全,提倡合作安全,谋求共同安全和实现持久安全的可持续安全观念;第四种观点是将非传统安全看作是更重视人的安全的安全观,这种观点认为,在新的国际形势和时代背景下,安全关注的对象应是现实中的人;第五种观点认为全球化使安全问题的内容、主体、手段及理念等诸方面都发生了很大变化,因而非传统安全与传统安全有重大差异,需要用全球治理来解决非传统安全问题。①参见崔建树、阮春良:《从“国家安全”到“人的安全”》,载《山东社会科学》2011年第3期。

尽管对非传统安全概念的理解见仁见智,但其核心意蕴仍然清晰可见,笔者认为它包含了两方面的重要思想:

1.从国家安全到社会和人的安全

在文字意义上来讲,安全一词表示的含义就是没有危险和免于威胁,它既可以用在日常生活层面,也可用在国家和社会管理层面。在一般的学术研究中,安全一词更多的是从后者的意义上使用。也就是说,安全作为一个学术术语,具有非同寻常的含义,通常与国家管理过程密不可分,具有明显的政治色彩,与国家和社会的基础秩序稳定相关联。如果一件事情成为了安全事件,即意味着政府有了强力介入的可能和必要,不得不排在决策议事日程的前列。

既如此,第一个问题就是谁的安全?

传统安全观和非传统安全观的分野首先在这里出现。自国家产生以来,特别是自民族国家和近代资本主义产生以来,国家的最大财富是人口与领土,国家最直接的代表是政府和政权,因此,国家安全系统所实现的首要目标是保证自己的国民与领土不受外来侵犯,政府和政权不受威胁和颠覆。在这种逻辑和理论基础上,“传统安全主要是指国家安全,即国家的政治安全和国家的军事安全。传统安全观是一种国家安全至上、政治与军事安全为主、以武力或战争方式解决国家间矛盾和冲突的安全观念。”②参见耿丽华:《对非传统安全与传统安全中几个问题的认识》,载《辽宁大学学报(哲学社会科学版)2004年第6期。这种安全观念同时也可能反映在国内政治上,用武力解决冲突,政权至上。但20世纪 80年代以来,安全理论发生了一些转变,人们把军事威胁以外的安全威胁称为非传统安全威胁。在非传统安全威胁中,直接遭受危害的往往是现实的人,所以安全关注的焦点转到了现实中的人。典型的如“9·11”事件,恐怖主义分子所针对的是美国政府,但最直接的受害者却是无辜的生命,国家的主权和领土没有损失,但公民的人身安全却受到严重的侵害。因此,对非传统安全来说,人的安全与人类安全是所有安全问题的核心。全球治理委员会在1995年的报告中指出:“全球安全关注的焦点必须从传统上对国家安全的关注扩展到包括对人的安全和地球安全的关注。”①参见王伟光:《把治理引入国家安全领域》,载《国际关系研究》2014年第1期。联合国提出了“人的安全”的七个主要内容:经济安全、食物安全、卫生安全、环境安全、个人安全、社会安全以及政治安全。非传统安全“以人的自身安全为出发点,进而拓展为社会安全、地区安全、全球安全和人类安全。”②参见耿丽华:《对非传统安全与传统安全中几个问题的认识》,载《辽宁大学学报(哲学社会科学版)2004年第6期。

2.从军事威胁到发展危机

第二个问题则是什么是安全威胁?

如前所述,在传统安全领域中,国家是唯一的行为体,国家安全居于至高无上的主导地位。而在非传统安全领域中,安全的行为主体变得多元化,不仅包括国家,而且包括非国家行为组织、跨国集团和个人。安全主体的转变使得安全问题变得越来越广泛,安全威胁因素多样化、复杂化、社会化。非传统的安全新观念就是希望安全不应该局限于国家与国家间的威慑、冲突、军事斗争、主权入侵,而应该更多地关注非国家层面的、与人类日常生活有关的、困扰人类发展与繁荣的社会问题,将安全关注从以国家为本转向以人为本。

与传统安全观强调主权完整、政权安危和其他“国家大事”不同,非传统安全研究揭示了人的安全的中心价值,强调个体的各种权利,强调要重视社会生活中的个人在不同层次、不同领域、不同问题上所获得的保障或免除所受到的威胁,环境、粮食、贫困、难民、走私等传统的社会发展问题都转化为安全问题。非传统安全领域无限广阔,非传统安全威胁来源几乎无穷无尽。据王逸舟教授介绍,中国现代国际关系所2003年出版的《非传统安全论》里分析了17种非传统安全现象;《世界经济与政治》杂志在一次关于非传统安全会议征集的稿件中,见到了近30种非传统安全问题;在有关非传统安全问题的研讨会上,与会者甚至把水源短缺、渔业纠纷、交通堵塞、物种灭绝、救济困难、光缆中断、认同模糊、语言失范等等都纳入非传统安全范畴。③参见王逸舟:《论“非传统安全”》,载《学习与探索》2005年第3期。

非传统安全威胁的来源几乎包含人类生活的一切麻烦,这不免使人们质疑非传统安全概念的科学性和确定性,怀疑安全概念是否被泛化。但是,从优化人类生存质量、关注个体权利保障角度来看,把人类的发展危机上升为安全问题来思考和应对,既是社会现实发展的需要,也是国家和社会关系理论的新拓展,体现了发展问题与安全问题日益交融的新趋势。

二、非传统安全视野对警事研究的拓展

1.社会变大了,警事安全更加重要了

如果说传统安全以军事安全、政治安全为主要内容,权力、军事、武力、战争是传统安全的关键词,那么相对于传统安全而言的非传统安全则可界定为 “非军事武力的安全”,这一领域离军事武力更远一些,离个人生活更近一些,离国家更远一些,离社会更近一些。从国家与社会的二元理论视角看,非传统安全概念的提出及对非传统安全的重视,表明国家与社会的关系发生了一定的变化,社会和个人受到了更多的重视,个体也变得更加重要了。

事实上,非传统安全威胁并非只是当代社会的产物。在历史上,恐怖主义早已存在,生态污染从工业革命开始就滋长蔓延,流行性疾病也曾大规模出现,民族和宗教冲突更是不断发生,但此前我们并没有把这些问题上升到安全问题的高度来认识,并非这些问题不重要,而是社会被国家所堙没。当人自身和社会受到关注时,生存威胁和主权威胁同样重要,社会安全、经济安全、生态安全、文化安全等开始成为人们关注的焦点。

“在今天,关于安全的话题已经越来越比关于战争的话题更受人重视。虽然战争是危害安全的重要因素,……对于人类社会来说,维护安全,已不仅仅是要消灭战争。从与战争关系较近的动乱暴乱、恐怖主义袭击,到与战争毫不搭界的SARS病毒侵袭和禽流感成灾,从自然灾难的水灾、地震、泥石流、火山喷发,到人为灾害的油污海洋、水污江河、气井喷爆、矿坑陷塌,从杀人伤人、绑架勒索、强奸抢劫、偷窃诈骗到拐卖人口、制售毒品、制售假钞、网络病毒等等传统的和现代的犯罪,……传统的危害因素和现代的危害因素都在错综复杂地危害当今人类社会的安全。……对于所有这些危害的警报工作,对于其中许多危害的防范工作,对于其中一些危害因素给人类社会造成的实际危害的事中事后的处置工作,应该都属于我们所说的警事工作。”①参见卜安淳:《关于警事科学的几个基本问题》,载《江苏警官学院学报》2004年第1期。

2.警界与社会合作互动更为必要

“对安全问题的看法说到底是由我们的立场和国家本位所决定的,是由从中国的角度去解决什么样的安全问题所决定的。因此,对安全问题的讨论,很大程度上是由理论方法、价值取向和国家本位决定的。……如果认为人民要比国家在决定和判断安全威胁上更重要(因为在今天的时代背景下人民比国家更容易受到不安全的伤害),那么,安全研究就需要更多地转向道德、价值取舍以及一种社会性合作为主、而不是国家中心主义的方法。”②参见朱锋:《“非传统安全”解析》,载《中国社会科学》2004年第4期。

在非传统安全理论视野下,由国家安全的单一概念发展出了共同安全、合作安全、协商安全、综合安全等概念,强调不同政府之间的合作、政府与国民之间的信任、不同地域(可能大于或小于国家单元)之间的沟通以及各种其它不同行为体之间的认同与默契才能产生安全。

非传统安全理论引导了安全理念和安全策略的转变,强调人的安全、社会安全、国家安全并重,强调各安全主体合作并存,警务也由相对封闭和独立变得更加开放和合作。非传统安全威胁因素很大一部分具有非武力、非暴力特征,警务工作必须具有高度的社会认同和信任才能有效率,而这都应当以警界与社会和公众的良性合作互动为前提。对于这种警务战略有学者称之为“国家警事社会化”,它代表了一种新的警事模式的方向。③参见王智军:《警事治理:国家警事社会化的新理解》,载《中国人民公安大学学报》2005年第1期。

3.从打击镇压到服务协调并重

警事的范围是十分广泛的,具有武力强制和公共服务的双重性质,从理论上而言,警事机构应当发挥军事的、刑事的、行政的、福利的、公益的、服务等的综合职能。《人民警察法》第二条规定,人民警察的任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。第六条详细规定了人民警察的十四项职责。由此可以看到,法律对警事范围的广泛性也是有保障的。

但在传统安全理论主导时期,警事机构仅仅被看做国家暴力机器,因此,警察的镇压、惩罚、强制性的职能居于主导地位甚至全部。非传统安全理论强调人的安全、社会安全和国家安全并重,很多人类生存和发展问题上升为安全问题,警事机构的民主职能有了很大发展,公共安全和人民的疾苦越来越不容忽视,公共事务服务和社会矛盾协调日益重要。许多国家在处理重大灾难、公众安全事件,以及公众有了危困急难时,都要求警事机构及时提供救助性服务。即使在打击刑事犯罪中,公共服务也成了警事机构优化治安对策的战略基础,“警事工作从根本上看是行政工作。”①参见卜安淳:《关于警事科学的几个基本问题》,载《江苏警官学院学报》2004年第1期。

有关资料显示,在美国,80%至90%的警察工作是“有关服务的”,而“有关犯罪的”不到10%。②参见吴建清:《论建设公共服务型的公安行政》,载《社科纵横》2007年第10期。很多国家和地区非常重视警察通过“公众保姆”角色来转变警事机构的公共服务理念,以此提高公共安全效率。在我国,由于国家政权的人民属性,警事机构有全心全意为人民服务的优良传统,到20世纪90年代,更以法律和向社会承诺的方式进一步强化警察服务的理念,受到广大群众的称赞。“有困难找警察”,是警察向社会的承诺,同时也变成了社会公众的一种生活习惯和信念。

三、警事社会学的基本视角和基本问题

1.警事社会学研究的基本视角

对警事领域的社会学研究,在我国肇始于上世纪末和本世纪初,它是在警事科学建设体系中同时提出的,是警事科学体系的一个部门,③参见卜安淳:《关于警事科学的几个基本问题》,载《江苏警官学院学报》2004年第1期。同时也有学者提出了公安社会学④参见夏文信:《创建公安社会学的构想》,载《江苏公安专科学校学报》2001年第1期。、警察社会学⑤参见李坤生:《加速创立警察社会学的若干构想和议题》,载《公安部管理干部学院山西分院学报》1999年第2期;梅建明:《关于创立警察社会学的基本构想》,载《政法学刊》2001年第2期。的学科建设构想。虽然使用的学科称谓不同,但要研究的领域是基本相同的。我们认同警事社会学的概念,是因为“与‘军事’一样,‘警事’一词没有任何实指的内容,但又能涵盖所有具体的警事内容。”⑥参见卜安淳:《关于警事科学的几个基本问题》,载《江苏警官学院学报》2004年第1期。

关于警事社会学,简单地说就是用社会学的理论和方法研究警事,那么,警事社会学如何研究警事呢?它与一般警事研究如警事学基本理论如何区分呢?警事社会学和警事学基本理论研究视角有何不同?

在这里,法学家弗里德曼(L.Friedman)关于法律研究的法学与社会学的视角区分给我们启迪。弗里德曼把对法律的研究区分为内在视角和外在视角。内在视角是法律制度的内部人员如法官、律师看待法律的视角,侧重于法律规则的含义应当是什么。外部视角是社会科学的其他人员对法律的经验观察和测量,客观描述法律实际上是什么。⑦参见朱景文主编:《法社会学》,中国人民大学出版社2008年版,第5页。很显然,内在视角是法学的内在逻辑分析视角,强调的是法律规范知识,强调从法律的角度看待社会。外在视角是社会科学对法律研究的一般视角,强调法律的事实分析,强调从社会的角度看待法律。

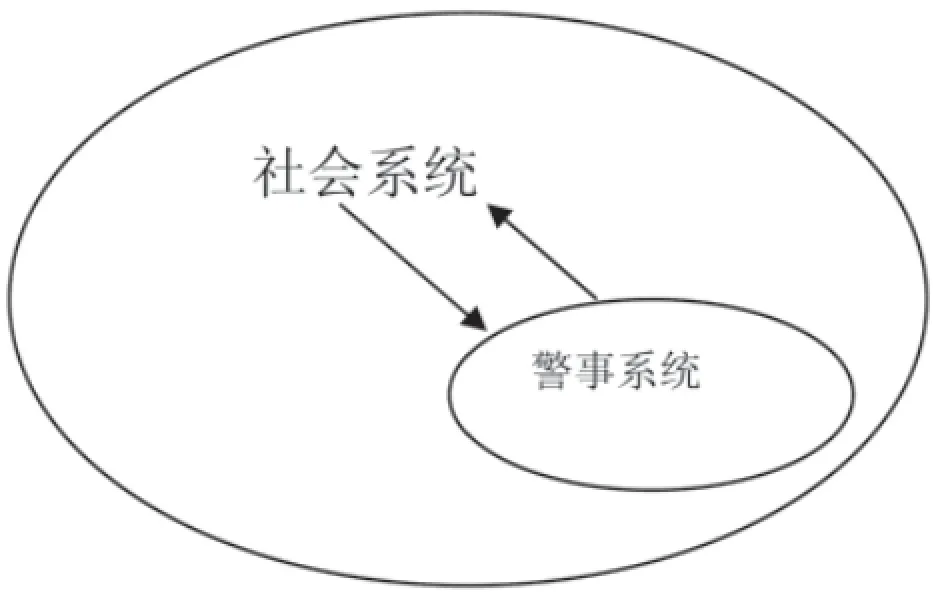

如果我们把弗里德曼的这个思想移植到警事领域,实际上也是很有道理的。一般警事学是从警事系统内部来研究警事工作,揭示警事工作的基本规范和基本规律,关注的问题主要是警事机构的设立及其内部关系、警事人员的的配备及其训练、警事技术规范和行为规范等领域。所有这些问题的目标都指向警事效率,即如何使警事界成为一个有效承担社会职能的子系统,警事界如何能够来之能战,战之能胜。一般警事学的这种内部视角是警事系统如何看待和应对社会大系统。外在视角则不同,它的取向是社会大系统如何认知和应对警事系统,关注的问题包括警事系统的价值正当性考察——诸如警事功能是否促进社会大系统完善、警事系统实际运行效率及其影响因素的实证分析、警事系统与社会大系统(社会结构、社会文化等)互动模式等。由于社会学具备对社会结构整体把握的学科特点,警事社会学就是要把警事看作是社会结构的一个有机部分,分析其与社会整体的互动规律。

我们把内外视角的区分用图来表示,可能会更加一目了然。

在上图中,我们可以非常形象地看出,社会系统→警事系统,是警事社会学研究路线,警事系统→社会系统是一般警事学研究路线。

2.警事社会学研究的核心内容

从外在视角研究警事与社会互动关系,最主要的取向是从社会系统看待警事系统,而不是相反。这一取向更多的带有当事人视角的意味,不过这里的当事人是社会整体和个人的复合体,这是基于社会是互动关系体系来理解的。这样,我们必须回答的几个基本问题是:警事系统是从哪里产生的?警事系统对社会系统的功能是什么?警事系统如何作用于社会以及社会如何影响警事?警事系统实际运行模式和实际运行效率如何?对这几个问题的回答应该成为警事社会学的理论主题,并在此基础上构建警事社会学的学科范围。这一范围除了学科历史和学科方法以外,研究的核心内容主要有以下几方面:

(1)警事的社会基础。本部分要解决的问题包括警事的社会需求、警事的正当性、民主国家警事权的来源和限制等。警事作为一种国家统治和治理工具,社会为什么也是需要的,不同政治经济类型的国家诸如民主国家、专制国家、威权国家,或是发达国家、发展中国家、欠发达国家的等警事功能和警事过程有何差异?警事的国家性与社会性如何协调?总之,我们追问的实质问题就是社会如何生成了警事系统?警事如何与社会结构、文化传统和社会发展趋势契合?

(2)警事的社会功能。作为社会制度和社会结构的一个部分,警事如何满足社会的需求以及满足了社会的哪些需求,这是本部分要追问的问题。警事既是国家对社会的控制工具,也是社会秩序内在和谐的手段,同时还是公民社会生活的依赖和保障。因此,讨论的内容包括警事的社会控制的结构和有效性,社会纠纷解决方案与警事的公共服务,通过警事预防与打击犯罪,通过警事进行社会危难救助。

(3)警事的社会过程。警事作为社会的一个部分,它不是完全自主和自足的。警事从规则到行为,从国家到社会是一个双向作用的过程。因此,警事的功能和价值实现是一个动态过程,需要讨论的问题包括警事社会化、警事职业共同体、警事社会形象和公共关系等。

(4)警事中的社会问题。社会问题就是公共麻烦,对社会肌体起消解作用,对事物基本功能实现起阻碍作用。警事领域是一个非常广泛的领域,同时也是一个非常重要的领域,其运行也可能失调,以至对社会有负功能,这种现象就是警事中的社会问题,警事社会学不能不关注。警事中的社会问题要研究的内容包括警事亚文化、警事职业懈怠、警事越轨和犯罪等。

Policing Sociological Research Outline From the Perspective of Non-traditional Security

Yi Yidian

(East China University of Political Science And Law, Shanghai 201620, China)

Abstract:From the perspective of non-traditional security theory, same emphasis should be put on personal safety, social safety and national security, which greatly expands the connotation and extension of the security concept. More attention should be attached to fundamental public order and human survival crises nowadays. Compared with the concept of security in the field of traditional military security, the status of policing security concept is highlighted. In this context, it is the right time to conduct research into policing sociology. Policing sociology takes advantage of theories and methods of sociology to study policing-related issues, which could reveal the basic principles of social interaction. The core issues include social foundation, functions, process and problems of policing.

Key Words:Non-traditional Security; Policing Sociology; Core Issues

作者简介:易益典,男,华东政法大学社会发展学院副院长,法社会学研究所所长,副教授。

收稿日期:2014-08-27

DOI:10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2015.03.003

文章编号:1008-5750(2015)03-0019-(07)

文献标识码:A

中图分类号:D631