基于后事件视角上海世博会形象影响认知研究*

2015-12-26王朝辉

何 欢,王朝辉

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖241003)

随着各类重大事件的相继举办,重大事件对区域经济发展和旅游发展的作用不断提升,成为社会各界关注的焦点。作为城市发展战略的重要组成部分[1],重大事件能够整合资源,塑造城市良好形象,引起举办地各方机构高度重视和关注。上海世博会是中国首次举办的世界性博览会,是上海对外传播的重要载体,塑造了上海的良好形象。上海世博会举办意义重大,选择2010年上海世博会这一典型重大事件进行实证研究,在重大事件理论体系研究上具有典型性和代表性。

一、相关研究文献

重大事件对举办地的影响涉及经济、政治、环境、社会、旅游等各个方面,是学者研究的重点,如Collins等利用生态足迹和环境投入产出两种分析方法研究了重大事件的环境影响[2];Lee从门票收入方面研究了重大事件的经济影响[3],Li也研究了大型体育事件的经济增长[4];Kim从社区自豪感、社区交流、事件娱乐、社区娱乐以及社区设施提升等五个方面研究了重大事件的社会影响[5];Martin和Barth研究发现格拉斯哥居民对重大事件负面影响集中在交通、停车以及税收等方面[6];Nishio研究了新西兰8次重大体育事件对国际入境旅游者影响,发现其中4次事件都有重大的影响[7]。国内学者罗秋菊等总结了居民对2010年广州亚运会影响感知的4个主要变化[8];王朝辉等在研究国内外重大事件旅游影响的基础上,以2010上海世博会为例,探索了重大事件对举办地住宿产业空间发展格局的影响[9];陈开拓定性分析了重大事件对城市整体旅游质量、城市景区国际化建设、城市旅游产品提升、城市居民友好度提高等方面的影响[10]。

重大事件影响具有有形影响和无形影响两个方面[11],形象影响是无形影响的重要表现[12],举办重大事件目的之一就是塑造和延伸形象,特别是针对目的地区域吸引主题来塑造形象[13]38-42。早在2003年,Rolf和Johnsen年就以WEF会议为对象,研究了事件对目的地形象的影响,研究显示事件对旅游者形象感知产生影响,特别是目的地附近的旅游者,并且有该地旅游经历的旅游者受到的影响较小[14];Florek以2006年足球世界杯为例进行研究,发现事后游客对主办国形象的感知得到明显提升[15];Gibson等认为重大事件,如奥运会,可以作为旅游吸引物以吸引体育爱好者并且将会影响他们对目的地形象的感知[16];Valle等研究了居民对Algarve事件形象和目的地Algarve形象的感知以及居民对事件本身和事件所产生的影响认识[17],Yu et la对参观过上海世博会的600游客进行调查,发现这一重大事件对上海的形象产生积极影响,验证其战略符合上海城市品牌发展需求[18];Lee认为举办重大事件对城市品牌意识有重要影响,对城市品牌形象有间接影响[19]。

国内学者周常春和戴光全发现,1999年昆明世博会所带来的积极影响超过了负面影响,可以有效提高举办地的知名度,有助于形成较高的形象认同[13]38-42,戴光全和保继刚则从四个方面研究了’99世博会对昆明城市形象的影响,发现世博会和世博园都对昆明形象产生了良好的推动作用,但是世博园尚未成为旅游者的首选景点[20];于海波等定性分析了奥运会对北京旅游形象、吸引物、设施、服务、市场以及空间格局的影响[21];李祗辉发现北京奥运会的成功举办对旅游目的地形象改善有显著影响[22];秦衍等发现上海世博会和世博园都对上海市旅游形象产生了较强的提升作用,但是世博园只是在世博会期间成为首选景点,还没有成为上海最出色的景点[23],王朝辉等也以2010年上海世博会为例,探索重大事件对举办地旅游形象的影响,结果表明,在一定意义上,重大事件不仅在短期内促进旅游地形象的全面提升,推动举办地旅游经济跳跃式发展,对于举办地旅游发展具有显著长期效应,并且在其《重大事件对大都市旅游发展的影响研究:2010上海世博会为例》一书中对重大事件形象影响进行了深入细致研究[24-25]。

重大事件对举办地形象影响不仅存在于举办期间,而且将在事后形成长期影响,学界对于这一影响研究多从参与者视角进行研究,如居民、游客,从影响持续时间、影响程度、影响深度、影响对象和具体影响指标等方面进行分析[26]。本文从后事件视角,以2010年上海世博会为案例,研究重大事件旅游形象影响认知,并与戴光全对1999年昆明世博会的研究结果进行对比。1999年昆明世界园艺博览会是中国举办的首届专业类博览会,为我国举办综合类世博会积累了经验和信心,研究将上海世博会与昆明世博会进行对比的主要目的在于了解两种不同类型博览会在结束4年之后的发展状况,借鉴昆明世博会事后发展的优秀经验,为上海永久世博园的发展提供借鉴和指导。

二、研究设计

(一)问卷设计

问卷开发主要基于文献分析,在充分借鉴已有研究成果基础上,初步设计问卷。初稿交由专家及研究生小组进行优化,形成初稿。为提高问卷的信度效度,对旅游者进行预调查以及非结构式访谈,基于预调研与访谈结果对问卷进行修改,进一步完善问卷的措词及部分选项,形成最终的调研问卷。

研究数据主要分为两个部分:第一部分共设计19个问题,主要测量事后旅游者对重大事件形象影响识别以及重大事件形象影响程度;第二部分主要是调查对象的基本信息,为了适合旅游者和上海本地居民,基本信息只包括最简单的人口统计学信息。

(二)数据收集

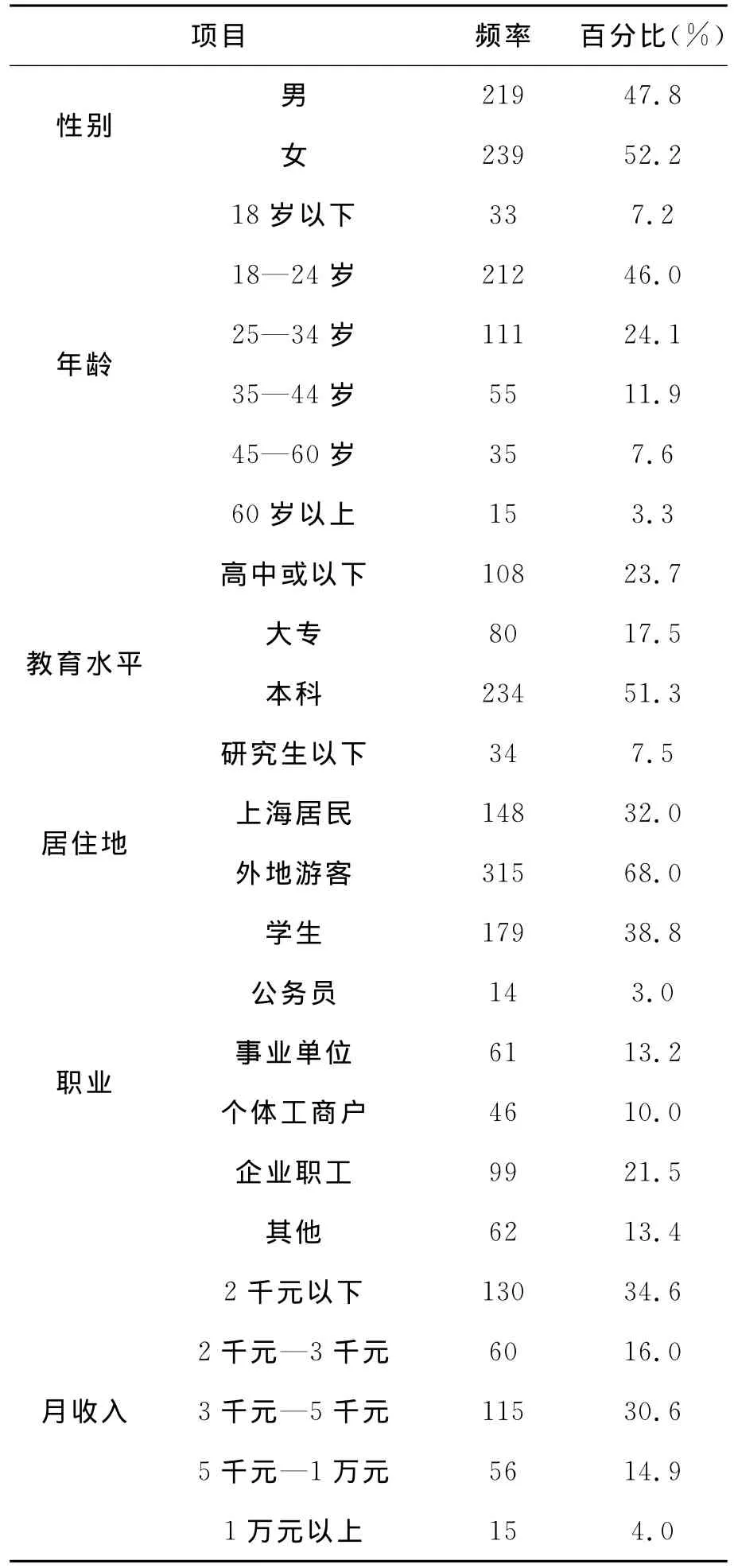

问卷正式调研于2014年6—7月进行,为保证调研信息的真实性和调研质量,采取现场填写和现场回收的方式,并相应赠送小礼品。调研共发放600份问卷,回收有效问卷463份,有效率77.2%。调查样本中(表1),男性共219人,占总人数的47.8%,女性239人,约占52.2%,其中以外地旅游者为主,占总人数的68.0%;年龄结构上,主要集中在18—34岁之间,占总人数的70.1%;学历上以本科为主,总计比例51.3%;学

表1 调查对象的人口统计学特征

生群体居多,占38.8%,其次是企业职工占21.5%,由于学生居多,在月收入方面呈现2千元以下群体最多的现象,占34.6%。

三、调查结果与分析

(一)上海世博会形象认知

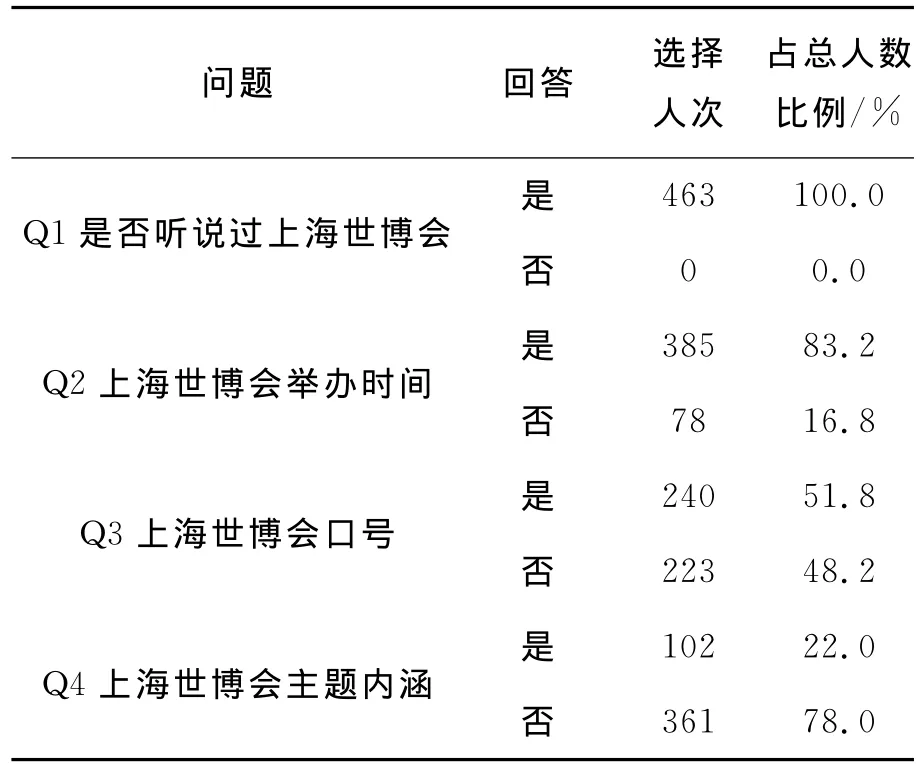

研究设计4个题目:Q1“您听说过上海世博会吗?”、Q2“上海世博会举办的时间?”、Q3“上海世博会的口号?”、Q4“上海世博会主题内涵关于什么?”。调查结果如表2所示:

表2 Q1、Q2、Q3、Q4回答结果统计分析

调查结果表明:对于Q1,调查对象均给出肯定回答,说明上海世博会期间的盛大状况以及会后永久世博园的持续发展给人们留下深刻的印象,世博会在结束4年后仍能被世人记住,印象深刻,形象延续时间长,这与’99世博会的影响“调查对象对’99世博会的印象与年龄(大学生年龄小、听说过的比例低)有着密切的联系”[20]有所不同。

从Q2的回答结果来看,正确回答的只有385人,占调查总人数的83.2%,与Q1相比,降低了约16个百分点,不记得或者回答错误的占16.8%,其中回答错误的共计22人,这与’99世博会的研究结果一致,正确回答率降低,’99世博会也降低了近16个百分点[20]。这说明具体到上海世博会举办时间这一具体问题上,调查对象的认知变得模糊起来。

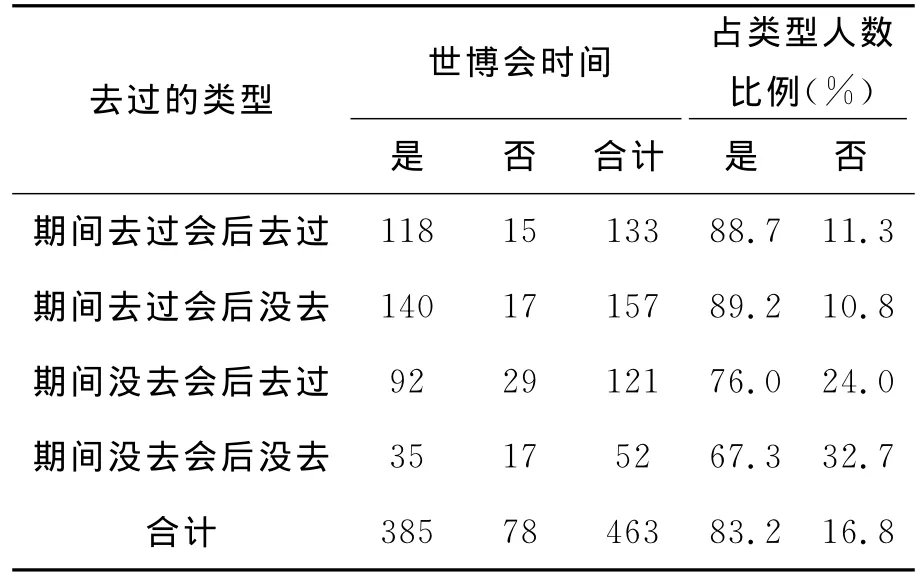

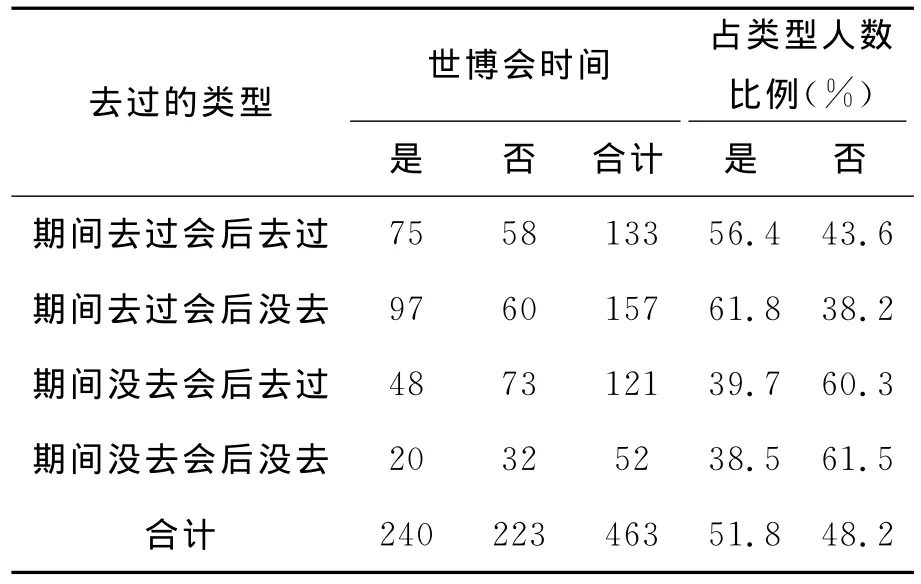

交叉分析去过世博会的类型与Q2,发现在不同的类型中(表3),世博会期间去过的调查对象正确回答率(88.7%、89.2%)明显高于期间没有去过的(76.0%、67.3%),而至今去过世博园的正确回答率(88.7%、89.2%、76.0%)又明显高于没去过世博园的(67.3%)。这与’99世博会的影响有着异曲同工之处,参观世博园的经历对加深世博会形象认知和印象有直接作用[20]。

表3 去过的类型与Q2的交叉分析

对于Q3,回答正确的只有240,仅占总人数51.8%,不知道或者回答错误的高达48.2%,其中回答错误的14人,外地旅游者占主要部分。在关于世博会主题这一更加深入的问题上,调查对象的认知更加模糊,很大一部分调查对象已经没有印象,停留在“听说过”“知道”的层面上,上海世博会主题形象没能深刻影响大众群体。

进一步交叉分析去过的类型与Q3,结果显示,期间去过世博园的调查对象正确回答率(56.4%、61.8%)明 显 高 于 期 间 没 有 去 过 的(39.7%、38.5%),去过世博园的调查对象正确回答率高于没有去过的,所得结论与表3交叉分析的结论相一致,说明实地体验举办期间世博会的盛大状况对调查对象产生较深刻影响,使调查对象对世博会形象认知更加明确(表4)。

表4 去过的类型与Q3的交叉分析

具体交叉分析去过的次数与Q2、Q3(表5),对于期间去过世博会的人来说,整体上去过次数越多,对Q2、Q3的正确回答率越高,这一结果与’99世博会的“对于世博会举办时间和主题,没有去过的回答正确率最低,去的次数越多,回答的正确率越高、错误率越低”结果类似[20]。

表5 去过次数与Q2、Q3交叉分析

对于Q4“上海世博会主题内涵”这一更加深入的问题,回答的人更少,只有102个调查对象给出了回答,仅占总人数的22.0%。在这102个回答中,认为世博会主题内涵与城市有关的人数最多,占5.4%,其他还有人类生活、合作交流、环境、科技、和谐、文化与创新,还有一些与上海世博会主题内涵没有关系,如奥运精神等。从Q1到Q4的回答可以看出,问题越深入,调查对象的认知越模糊,正确回答率越低,调查对象对世博会形象认知大多数停留在“知道”“听说过”的层面上。

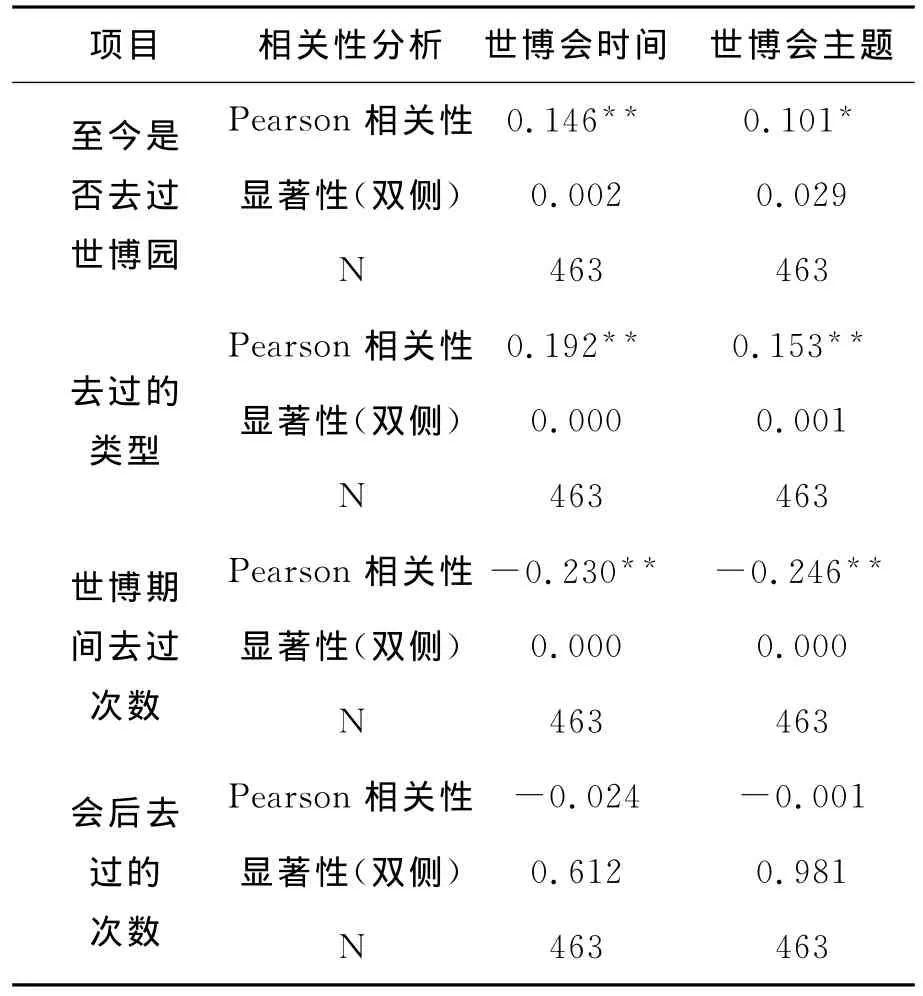

对上海世博会时间、主题、去过的类型、去过次数进行相关性分析,研究结果表明(表6):调查对象是否去过世博园与世博会时间、主题的回答正确率之间存在显著正相关关系,并且调查对象去过的类型与世博会时间、主题的回答正确率之间也存在显著正相关关系,这与’99年昆明世博会的影响不同,’99年昆明世博会的调查对象是否去过世博园与世博会时间、世博会主题的回答之间存在显著负相关关系[20]。

具体到去过的次数,可以发现世博会期间去过的次数与世博会时间及主题的正确回答率之间存在显著负相关关系,而会后去过的次数虽然与调查对象正确回答率之间负相关,但是不显著。对于上海世博会,去世博园的次数越多,越会对世博会产生负面认知和印象,这与’99世博会的后续影响一致,“世博会的形象认知与世博园的形象认知存在分离现象”[20],调查对象对上海世博会和世博园的形象认知也出现一定的分离现象。

表6 Q2、Q3、去过的类型和具体次数的Pearson相关分析

(二)世博会对旅游者决策的影响

为了调查旅游者到上海或者将来到上海旅游时,最具吸引力的因素,研究设计问题Q18“您到上海或者将来到上海旅游,最吸引你的因素”,备选因素列出6种:购物、美食、世博会影响、上海旅游景点、对上海的好奇和其他。调查统计结果如表7:对于旅游者来说,最具吸引力的因素是上海众多知名旅游景点,占总人数的30.2%,其次是旅游者个人对上海的好奇,占24.1%,其他因素比例也不低,接近22.0%,上海旅游景点、对上海的好奇是吸引旅游者来上海旅游的主要因素。其他3个因素购物、美食和世博会影响的比例分别为8.3%、9.5%、6.3%,世博会影响位居最后,与排在第一的相差将近24个百分点。从旅游者的选择来看,世博会影响对旅游者目的地选择影响力较小,并没有超过其他因素,并且与上海旅游景点的吸引力之间存在较大差距。时隔4年,上海世博会没有成为吸引旅游者来上海旅游的重要因素,形象影响力偏小,这与1999年昆明世博会“在4年后成为吸引旅游者来昆明新的重要原因,形成一定的形象影响力”存在程度上的差别[19]。

表7 Q18的统计分析

(三)世博园在旅游者决策中的重要性

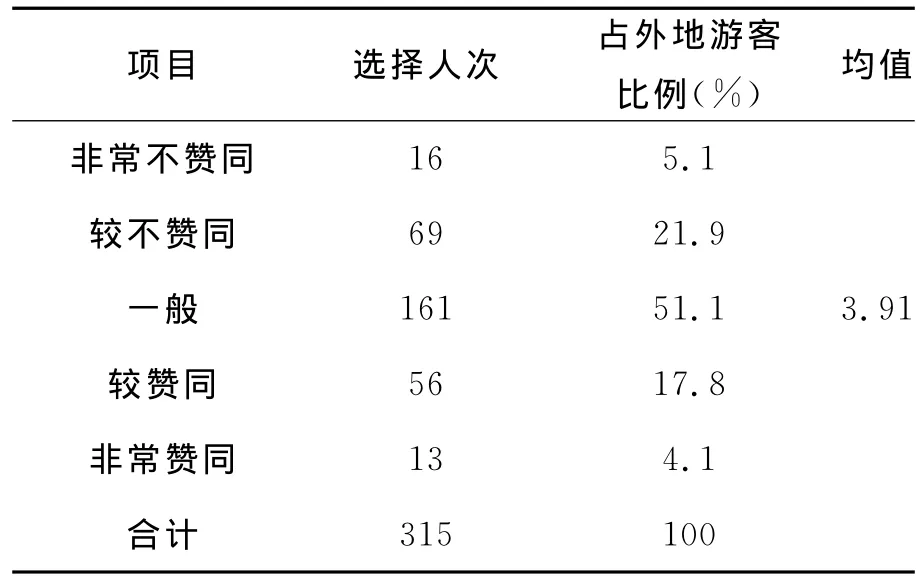

上海世博会结束之后,永久世博园积极开发旅游,成为上海新的旅游景点,为了衡量世博园在旅游者决策中的重要性,设计Q19“因为有世博园,所以您选择到上海或将来到上海旅游”,并设置5个选项:非常不同意、较不同意、一般、较同意、非常赞同。调查结果显示:不赞同这一说法的有85人,占27.0%,赞同的有69人,占21.9%;中立的占绝大数,约占51%。对于绝大部分旅游者来说,世博园的存在并不是促使他们来上海旅游的主要因素,世博园并没有形成强有力的吸引力。按照李克特5点量表对5个项目分别赋值为1分、2分、3分、4分和5分,得到的均值为3.91,说明在旅游者决策中,世博园作为首要因素的作用有限,并没有成为促使旅游者来上海旅游的强有劲动力,这一研究结论与周常春对’99昆明世博会的研究结论相似[19]38-42,上海世博会在举办4年后,永久世博园也并没有成为影响旅游者决策的决定性因素(表8)。

表8 世博园在旅游者决策中的重要性

(四)世博园在上海旅游景点中的相对形象地位

上海知名景点众多,永久世博园作为新的旅游景点,为测定其相对形象地位,研究设计Q13“上海下列景点您知道的”、Q14“以上景点您去过的”、Q15“以上景点中,您最想去玩的”和Q16“以上景点,您认为最值得推荐的”,其中备选景点包括:南京路步行街、东方明珠塔、世博园、人民广场、外滩、金茂大厦、欢乐谷、鲁迅公园、上海美术馆、上海博物馆、上海大剧院、海洋水族馆、上海动物园、城隍庙、豫园、杜莎夫人蜡像馆及其他,结果见表9。

表9 世博园的相对形象地位

对于 Q13,世 博 园 (99.4%)、东 方 明 珠(97.2%)、外滩(94.8%)位居前3,世博园的比例超过标志性建筑东方明珠的比例,位居第一;对于Q14,世博园仍位居备选景点的前列,高出东方明珠塔十几个百分点,说明在世博会举办期间以及后续发展期间,世博园的知名度几乎可以和东方明珠、外滩这些知名景点相媲美,有着比较优先的认知形象地位,这与1999世博会后世博园的相对形象地位相似[20]。

调查对象最想去的3个景点依次是杜莎夫人蜡像馆(15.8%)、欢乐谷(14.7%)、东方明珠(14.0%),世博园作为备选景点,其选择人次仅有23人,占5.0%,与象征性景点相比,存在很大差距。对于Q16,调查对象认为最值得推荐的两个景点是:外滩(20.3%)和东方明珠(16.6%),其次是杜莎夫人蜡像馆(9.3%)和上海博物馆(8.2%),世博园和欢乐谷并列第五。从Q15和Q16的回答统计来看,与外滩、东方明珠等景点相比,世博园所形成的决策影响力有限,没有成为旅游者的首选景点,这与’99昆明世博园影响力不同,“昆明世博园被列为最想去玩的景点首列,其首选位置高于石林”[20]。

(五)上海在长三角地区的相对形象

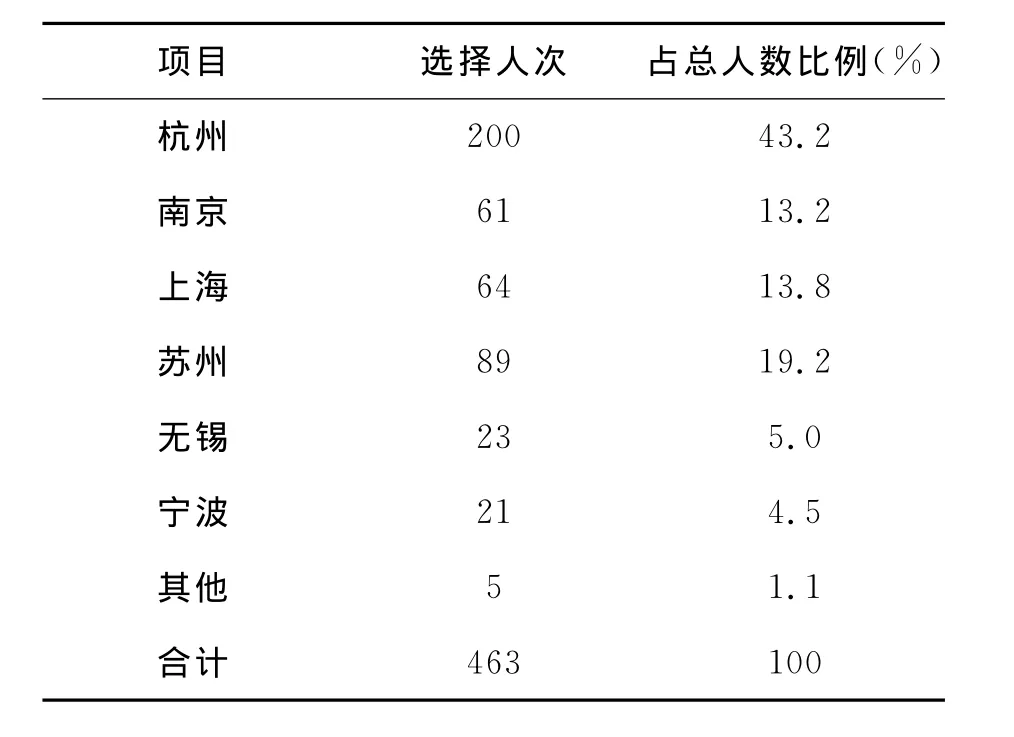

为了进一步明确世博会对上海相对形象地位的影响,研究设计Q17“以下城市,您最想去旅游的是”,备选城市有:杭州、南京、上海、苏州、无锡、宁波和其他,根据统计结果可以发现(表10):杭州位居首位,其次是苏州,上海位居第三,与杭州相比,相差近29个百分点,上海世博会影响以及永久世博园的存在并没有使上海相对形象地位超过杭州、苏州等休闲旅游度假目的地。

表10 Q17的统计分析

(六)上海世博会整体认知

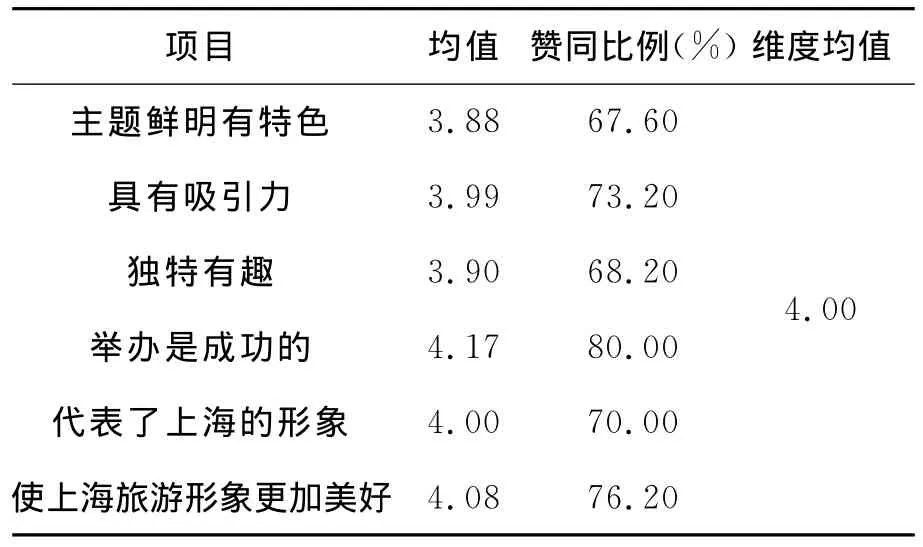

对于上海世博会的整体认知,问卷设计6个测量指标,采用李克特5点量表的方式进行评价。对测量指标进行均值分析,6个指标的均值均在4.00左右,而且赞同的比例均超过65%,说明调

查对象对于上海世博会整体认知较好,对世博会是认可的。其中对于测量指标“代表了上海的形象”,持赞同意见的达到70%,与’99年昆明世博会的平均认可度较接近,’99世博会平均认可度达到70%略多[20]。对于指标“世博会使上海旅游形象更加美好”,赞同的比例更高,达到76.2%,与’99年昆明世博会的的认可度相比偏低[20],但是整体上两者所得到的结果相同,说明世博会对上海旅游形象的提升和塑造起到了很好的作用(表11)。

表11 上海世博会整体认知

四、结论与讨论

本文研究上海世博会的后续形象影响,并与1999年昆明世博会进行对比,旨在为永久世博园的开发及其他类似重大事件的举办提供参考。通过以上统计分析,得到以下结论:

上海世博会给人留下深刻印象,但存在认知模糊,旅游者对世博会的深入了解不足,停留在表层的“听说”“知道”;上海世博会以及永久世博园对旅游者决策的影响有限,上海世博会没有成为吸引旅游者到上海旅游的首要因素,而世博园也不足以成为影响旅游者决策的决定性因素;上海世博会和世博园形成一定的形象影响力和感召力,但其首选地位并没有优势,没能成为旅游者的首选景点和旅游目的地;去世博园达到一定次数后,次数越多,对世博会越会出现一定的负面认知,期间以三次为界,会后以两次为界,世博会结束后人们对世博园和世博会的形象认知产生了分离现象。

调查对象对上海世博会印象深刻的同时也出现认知模糊,造成这一现象可能是因为:一方面部分调查对象没有实地体验2010年上海世博会,对于上海世博会的认识和了解仅停留在表层,没有深层次了解;另一方面,其他重大事件对上海世博会产生替代效应,上海世博会结束后,我国又举办很多类似重大事件,媒体等在报道其他重大事件的同时减少了对上海世博会报道,人们对世博会的关注降低,同时世博会结束之后,永久世博会的发展也并没有起到宣传和延续世博会的作用,没有很好地将世博会品牌和形象发扬光大,导致人们出现认知模糊。

另外,世博园较上海其他的景点有着比较优先的认知形象地位,然而其首选地位和决策影响力都较有限,并且人们会出现一定的负面认知,这主要是因为:一方面,世博会举办期间,旅游者已经参观游玩过,不愿意再去;另一方面,世博会举办后,大多数展馆已经拆除,只保留了中华艺术宫、上海当代艺术博物馆、上海意大利中心、上海月亮船、世博会纪念展等,世博会往日盛大景象不在,对旅游者的吸引力降低;第三,相对东方明珠、外滩、步行街等这些景点,其位置相对偏远,并且景点单一,没有形成具有吸引力的旅游资源组合,吸引力不足;最后,上海是国际性大都市,都市旅游是旅游者对上海的首要定位,旅游者到上海旅游最重视的是上海标志性建筑或景点(如东方明珠),这些标志性建筑或景点的存在对永久世博园产生形象遮蔽,减弱了永久世博园的形象影响力。

1999年昆明世博会在结束之后,在世博园旅游发展过程中,使用了新的形象营销广告“’99世博会,永久世博园”,通过新的营销广告延续世博会的品牌和形象。上海永久世博园的后续发展可以充分借鉴1999年昆明世博会的优秀发展经验,进行差异性形象定位,借助媒体积极宣传,在塑造和提升自身形象的同时,延续世博会的品牌和形象,发挥上海世博会的后续长期影响。

本研究也存在一些不足之处,上海世博会后续影响涉及到各个方面,受个人学术能力的限制,考虑不够全面,存在不足;研究分析了存在的现象并进行了一定的原因剖析,但对于造成这些现象的原因缺少更深入、更理论性的分析。对于上海世博会的后续影响,需要更长时间跨度的纵向研究,才能更好地了解世博会长期影响,这是未来研究努力的方向。

注释:

① 引自周常春,戴光全.大型活动的形象影响研究[J].人文地理,2005,(2):38-42.

[1]CHEN Y W,QU L,SPAANS M.Framing the Long-Term Impact of Mega-Event Strategies on the Development of Olympic Host Cities[J].Planning,Practice&Research,2013,28(3):340-359.

[2]COLLINS A,JONES C,MUNDAY M.Assessing the environmental impacts of mega sporting events:Two options?[J].Tourism Management,2009,30(6):828-837.

[3]KIM W,WALKER M.Measuring the social impacts associated with Super Bowl XLIII:Preliminary development of a psychic income scale[J].Sport Management Review,2012,15(1):91-108.

[4]LEE C L.Estimating the effects of different admission fees on revenues for a mega-event using a contingent valuation method[J].Tourism Economics,2013,19(1):147-159.

[5]LI S.Large sporting events and economic growth:Evidence from economic consequences of event infrastructure and venues[J].Event Management,2013,17(4):425-438.

[6]NISHIO T.The impact of sports events on inbound tourism in New Zealand[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,2013,18(8):934-946.

[7]MARTIN A,BARTH K.Resident Perceptions of Sport Mega-Event:A host Community Perspective on the Forthcoming Commonwealth Games in Glasgow 2014[J].Event Management,2013,17(1):13-26.

[8]罗秋菊.居民对2010年广州亚运会影响的感知变化研究——基于事件举办前视角[J].地理科学,2010,30(5):693-701.

[9]王朝辉,陆林,夏巧云.世博建设期上海市旅游住宿产业空 间 格 局 演 化 [J].地 理 学 报,2012,67(10):1423-1437.

[10]陈开拓.重大事件对城市旅游的影响[J].旅游纵览(下半月),2013(11):135-136.

[11]DWYER L,MELLOR R,MISTILIS N,et al.A Framework for Assessing “Tangible” and “Intangible” Impacts of Events and Conventions[J].Event Management,2000,6(3):175-189.

[12]GETZ D.Event Management & Event Tourism[M].New York:Cognizant Communication Corpora-tion.1997:57-58.

[13]周常春,戴光全.大型活动的形象影响研究[J].人文地理,2005(2):38-42.

[14]ROLF A E,JOHNSEN J.Influence of an event on a destination's image — The case of the annual meeting of the World Economic Forum(WEF)in Davos/Switzerland[J].Tourism Review,2003,58(4):21-27.

[15]FLOREK M,BREITBARTH T.Mega event =Mega impact?Travelling fans’experience and perceptions of the 2006FIFA World Cup Host Nation[J].Journal of Sport and Tourism,2008,13(3):199-219.

[16]GIBSON H J,QI X,ZHANG J J.Destination image and intent to visit China and the 2008Beijing Olympic Games[J].Journal of Sport Management,2008,22(4):427-450.

[17]VALLE P O,PINTASSILGO P,MATIAS A,et al.Tourist attitudes towards an accommodation tax earmarked for environmental protection:A survey in the Algarve[J].Tourism Management,2012,33(6):1408-1416.

[18]YU L,WANG C L,SEO J.Mega event and destination brand:2010ShanghaiExpo[J].International Journal of Event and Festival Management,2012,3(1):46-65.

[19]LEE C J.Effects of sport mega-events on city brand awareness and image:using the 2009world games in Kaohsiung as anexample[J].Quality&Quantity,2014,48(3):1243-1256.

[20]戴光全,保继刚.’99世博会对昆明城市形象的影响研究[J].人文地理,2006(1):29-33.

[21]于海波,吴必虎,卿前龙.重大事件对旅游目的地影响研究——以奥运会对北京的影响为例[J].中国园林杂志,2008,(11):22-25.

[22]李祗辉.大型节事活动对旅游目的地形象影响的实证研 究 [J].地 域 研 究 与 开 发,2011,30(2):110-112,118.

[23]秦衍,陆林.2010年上海世博会对上海市旅游形象影响研究——基于安徽旅游者的认知评价分析[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2012,35(2):182-187.

[24]王朝辉,何欢,夏巧云,等.重大事件对举办地旅游形象的影响——2010上海世博会为例[J].地理研究,2013,32(6):1156-1164.

[25]王朝辉,陆林.重大事件对大都市旅游发展的影响研究:2010上海世博会为例[M].北京:科学出版社,2013.

[26]金娜.大型活动对举办地旅游形象的影响研究[D].上海:华东师范大学,2009.