柏林沟纪事(下)

2015-12-25熊莺

熊莺

黄昏田消失了

大山的遮蔽,远眺的目光总是在瞬间之下,又被反弹回来。

记不得谁说过这话。家住老街20号的王春华的丈夫冯建波,是不是,当年也是被这恐惧所慑,年轻的他毅然决然地走出了大山。

1986年,建波赴广元打工,一家百货站做维修工。他一做十年。在那里,薪水从最初的每月18元,涨到后来的200多元。

百货站倒闭后,这个手艺人又拿出自己人生的第二个“十年”,放在广元一家民营家具厂。家具厂生产市面上最常见的那种雕花凉椅。单人座、双人座、三人座为一组的那一种。凉椅由机器生产,手艺人负责椅背雕花的打磨。

春华是1995年,带着两个学龄孩子动身赴广元的。她要让孩子去城里上学念书。

出发前,乡亲何桂华的丈夫找上门来。当年“包产到户”,分下户的牛,由三家共同拥有。王春华,何桂华,还有另一户村民。

知道春华的打算,何桂华的丈夫郭大义那日来问,能不能把地借给我家种?

何桂华一家住柏林河的对岸,老街上春华一家的共六分“黄昏田”和“田头地”,刚好在何桂华家那坡上。那田,梯田一样,上下各一大块。两块田都当阳,只是谷地里,都不怎么关得住水。

邻居赵妈一旁插话,让他种呗,土地,他还能一口吃了?

在外打工的人,并没有如他们所愿。家具厂之后,念书的孩子也毕业了,建波和春华又去了北京、河北、长春等地打工。

人渐老,倦鸟开始思归。

漂泊二十多年,年过半百的春华与丈夫,是2010年回到柏林沟的。他们离开故土期间的1999年,村民的土地,进行了全国性的第二次承包登记。

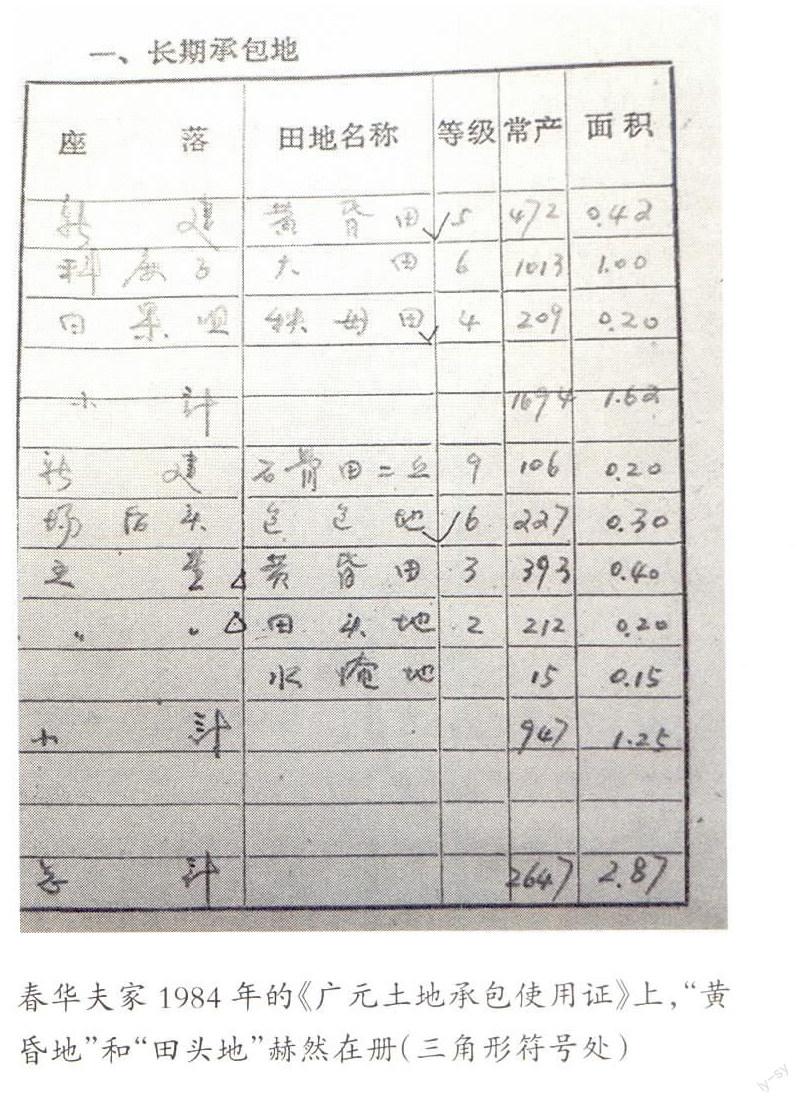

1984年,山里进行了首轮土地承包,即推行以家庭为单位的农业生产责任制。集体的土地承包下户,承包使用年限,从当年1984年,到2000年。那年的承包,王春华夫家的《广元土地承包使用证》上,“长期承包地”一页,明白无误写着,他家承包土地,共2.87亩。其中:

座落 田地名称 面积

新建 黄昏田 0.42亩

科马子 大田 1.00亩

石果嘴 秧母田 0.20亩

新建 石骨田二丘 0.20亩

场后头 包包地 0.30亩

五星 水淹地 0.15亩

五星 黄昏田 0.40亩

五星 田头地 0.20亩

冯建波、王春华家的土地并不多,因为建波的父亲从部队复员后成为非农业户口,后来他的母亲也享受了“农转非”(非农业户口)。非农业人口不具资格。

回家次日,春华去镇上吃酒。此前的头一天,她已从邻居那里拿到了帮她家代领的新“土地证”。当时她就发现,自家在“五星”那地方的“黄昏地”和“田头地”,不见了。席上,何桂华也来了。春华问桂华,这是咋回事?

都是老实妇道人,两人对视了一眼,桂华说,“还你就是。”

如果有一点点常识,那时就开始厘清关系,后面的事,会不会,不至于闹上法庭。因为那时,土地的属性,相对单纯。

这期间,春华再一次想要出门打工,而桂华,依旧在土地上劳作。满山满谷地种地。日出而作,日落而息。

春华最终没有出门。再次远足的是春华的丈夫,在银川打工,后来也大病而归。

去年,她去找桂华要土地。桂华从梦中醒来一般,她忽然拿出了新的本本——《中华人民共和国农村土地承包经营权证》。证上,春华家从前“五星”那地方的“黄昏地”和“田头地”,更名“黄泥地一组”,共0.5亩,即5分地,赫然出现在了桂华家的大红本本上。

大红本本,2005年颁发。登记时间,为1999年。四川省人民政府印制。

桂华丈夫去世,借地时的证人邻居赵妈,也走了。死无对证。从前队上的那些领导,春华上门去找,个个推说不知。再找到桂华,春华需要知道当时这事的具体经办人是谁。桂华告诉她,“我永远不会告诉你。”

那些日子,某一天,王春华一口气堵着,脸发紫,差点背过气去。

去年初秋的某一天,乘丈夫去樱花园干活,春华操一柄镰刀,去从前自家的黄昏地里除草。当时,桂华正在黄昏地上面一块地里砍玉米秆子,春华在下面一块地里除草。桂华上前制止,三言两语,二人扭成一团。

桂华被春华的镰把撞出了鼻血,满身是血的桂华双手封住春华的领口,把她往镇政府拉。那一次,两人都住了医院,两位勤劳的妇女,都受伤不轻。

去年11月,经柏林镇人民调解委员会调解,一份“调解终结意见书”送达她们手中。

因该土地现“确权”在何桂华名下,经本调解委员会主持双方调解,不能达成一致意见,建议双方,“向区农村土地承包仲裁委员会申请仲裁,或者,向区法院提起诉讼。”

那日,坐在老街春华家的门前,春华捧出一个布满尘埃的铁盒,里面是她家历年交的农业税税款的收据。最晚一张,时间为2004年6月。但是,那些新新旧旧破破烂烂的交税凭证,并不能证明,他家所交的,也包含着早就写在别人“土地证”上的那5分地。

旧泪未干,新泪又来。春华红肿着眼拭泪,“解决不好,我就上北京,我去天安门城楼前说理去。”

古街人终究是善良的古街人。春天里,老街不远处的樱花节剪彩仪式现场,大大小小领导都来了,春华几番走到现场,想想,可不能扫了樱花节的兴,又回家了。

两个本本,春华对比着,1984年春华家的本本上有8块地,2.87亩。1999年她家的本本上,变成了5块,共0.99亩。这是她如今每天,爱做的事。

这0.99亩土地,长田、包包地,共6分多土地,“土地流转”给政府,已种上了樱花。剩下那两块田,河那边一块,河这边,政府边上一块,总共3分多地,春华说,水上不去,准备等几场雨水后,想点些黄豆,另一块,种点稻子。

据说桂华是那种老实得不敢见外人的人。那日,在寺院外的一间超市门前,桂华现在的丈夫姜加国,拿着他家新的大红本本,也来了。

姜加国并不回避那段借地的往事,但他说他不明白,这么多年了,王春华一家为什么现在才来要土地?土地荒在那里多久了?现在政府要开发这里了,才来要?为什么?她家的人早干什么去了?

“那地,为何到你家名下了?”我望着一手泥土的他。

“那是他两家从前的事,我不清楚。”

从姜加国大哥递过来的那本《中华人民共和国农村土地承包经营权证》上,我注意到“注意事项”中的第七条,“承包方全家迁入该区的市,并转为非农业户口的;或者承包方提出书面申请,自愿放弃全部承包土地的,应当将农村土地承包经营权证交回。”

我所关心的问题是,队里,当年并未收到春华家的“书面申请”,而春华家的那5分地,就怎么被再“分配”了呢?春华一家人走了,可是她家的老人还在,土地是庄稼人最具安全感的“财产”,其间,队里有没有想过,这事得给当事人知会一声。

2亿多中国农民工,目前正“漂泊”于城市,这样的情况,不知,会不会少?

庙里

那夜回寺庙晚了,我在厨房里做面条。居士石光碧于一旁刷锅。灶台上有两口生铁锅,她用锅铲在其中一口铁锅里铲锅垢。锅里,发出刺耳的摩擦声。

她嘀咕,庙子里的锅,没使猪油渍过,收拾不出来罗……

我没有来到这里时,无人的夜晚,独自留守乡下的这位母亲,会与谁呢喃呢?

每一天,光碧的时间,是这样度过的。

清晨四点庙里开静,她起床,打板,开山门,起香。然后,师父起床后,师徒二人,开始上殿诵经,上早课。

早餐后,她去镇上的卫生院做保洁。打扫一到三层楼的卫生。中午回寺庙与师父一起用斋。午后休息,整个下午,她会在寺院做工。打柴,种地,做卫生,洗洗晒晒。

下午五点是晚课时间,师徒二人上晚课。药食(晚餐)过后,差不多九点,止静。她负责关上山门。

光碧住在寺庙里的时间,不到半年。师父请她来做伴。此前,她住在镇卫生院提供给她的保洁工宿舍。再之前,她住深谷里,柏林河对岸,帽盒村二组。在那里,她家里土地不少。门前一方堰塘,塘里养鸭养鹅。塘岸边,一方洗衣石台,当年,两个女儿,还有她的丈夫沾满泥土的衣服,她从旁边的井里汲来一桶桶水洗好后,就晒在一旁,那屋檐下柱头间的细绳上。

那时候,学校在那梁上,娃娃上学走十多分钟的路。家门口堰塘前,那一弯路,草被牛噬得精光,小路,被人走得溜光。家里的田地,收成约三四百斤菜子,约3000斤谷子,约1000斤麦子,还有近2000斤玉米。

差不多在她四十多岁时,她丈夫提出要出门打工。他先后去了北京、上海、天津和浙江,做过烧窑工电工和缝纫工等。再后来,她的两个女儿也赴了义乌。

光碧的丈夫是2007年去世的。骨癌,在浙江打工时发病,回家两月就走了。

独在山里的日子,她把地里活儿看得淡了。看着长大的孩子,自家的,别家的,都走了。乡土社会的标志,就是“面对面社群”里的每一个个体,都是在熟人里长大的。他们已习惯“用脚步声来辨别来者是谁”(费孝通的《乡土中国》)。

没有了任何脚步声的乡村里,干完少许的活计后,在很长一段光阴里,她一个人独自闷在家里。阴悄悄地一人闷上一会,天黑了,就去睡觉。电视机坏了,无心找人修理。

去镇卫生院做保洁工后,尤其给师父做伴住庙里后,光碧少有回家,后来,干脆不回家了。

那个家,屋后的藤,爬上了从前的牛圈顶猪圈顶。厨房泥垒的灶台,塌了一角。两间卧室,两个女儿一间,她与老伴一间,其中一屋的一面墙,豁出一个口。为防潮,两间房子的窗户,让它们永远开着。

而从前家门前,堰塘前的那一弯被牛噬得精光,被人走得溜光的小路,已彻底消失。无路的路上,艾草、苜蓿莽莽。

……

安单(住宿)寺庙,要离开寺庙的那个午后,吃“六十三岁饭”的光碧送我。她对我说,“你走了,我会不习惯的。”

我把一只新买来的电水壶留在了寺里,这样,每天她不必用大铁锅烧水,然后再费事地往热水瓶里灌。

寺庙下的老街,街尾的光珍婶子家,不知那日从房顶上下来之后,那两厘地的纠纷如何了?

光珍的儿子兵娃眼里始终有一幕,那年,他从绵阳一所中专毕业,十几个同学被招工赴上海,列车途经广元,那晚正上夜班的父亲请假去车站看他,父亲足足跟着列车跑了半个月台,兵娃和他所有的同学,都捂面哭了。这位父亲的“百日祭”,该快到了吧?

张大纯婆婆的门前,不知今日可有相识的行人经过?

春华与桂华一家那5分地,裁决不下,如今两家都不让种,地,荒在那里。

镇里的“招商”如期举行了吗?若能如愿,像春华丈夫建波一样的向阳村人,可去那里做工了。

……

这是一条恬静的老街。这处千年古蜀道上曾经的重要驿站,于历史默默的长河中,新一轮的烛光,再次将它点亮,将它显影于舞台。

舞台上,清辉沐照,老街、寺庙静穆。寺前的那株古柏树上,有布谷鸟,彻夜啼鸣。是催农事,还是,只是更深夜静,有些寂寞。又或者,面对忽然而至的一切,是在替老街人,吟一桩桩心事。

布谷……布谷……