中国的放射化学教育与核工业发展——以北京大学为例

2015-12-25刘春立

刘春立

北京大学 化学与分子工程学院,北京分子科学国家实验室,放射化学与辐射化学重点学科实验室,北京 100871

1955年5月15日,党中央和毛主席根据当时的国际形势和国防需要,做出了创建我国原子能事业和研发核武器的英明决策。1955年8月1日,高等教育部根据中央的部署和钱三强先生的建议,在北京大学成立物理研究室,设立原子能物理和放射化学两个专业,调胡济民和虞福春任正、副主任,并从北京大学、浙江大学、吉林大学等高校调优秀青年教师、大学三年级优秀学生和熟练技术工人到北京大学参与物理研究室的建设。至1957年8月,北京大学完成了两个专业的教学和实验室准备工作,培养了两届核物理专业和一届放射化学专业共352名毕业生,为我国原子能事业的发展输送了第一批急需的核专业人才[1],开创了中国放射化学高等教育之先河。

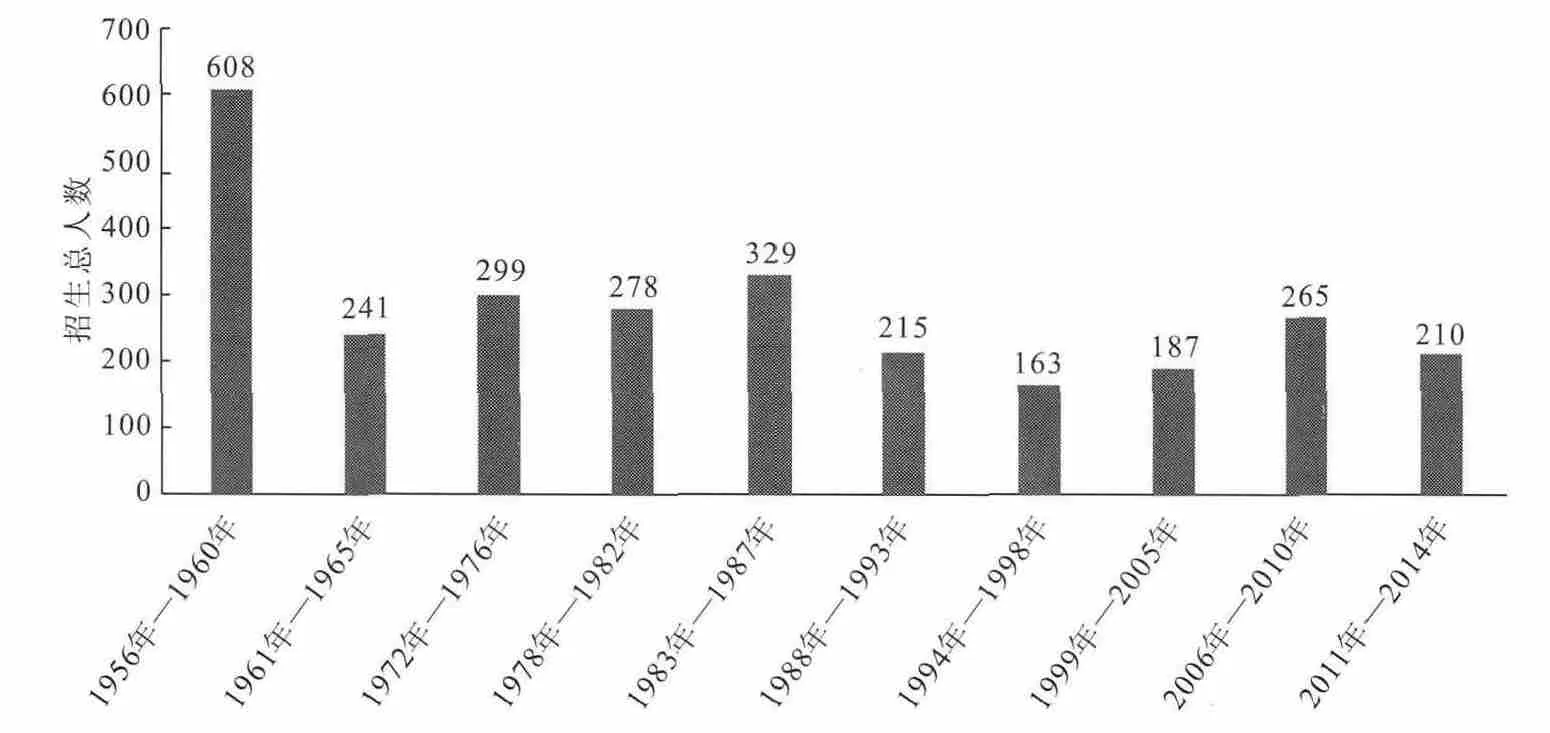

自1956年至2015年,北京大学共培养放射化学专业毕业生2 795人。这些毕业生为我国核工业的发展做出了重要的贡献。图1为北京大学培养的放射化学毕业生数量变化情况。值得注意的是,自1982年起,北京大学将放射化学专业更改为应用化学专业。尽管在之后的一段时间内,放射化学专业的教学计划并没有做大的调整。2011年,北京大学的应用化学专业并入化学与分子工程学院,原来保留下来的放射化学课程逐渐从专业必修课演变为选修课,直至2015年。

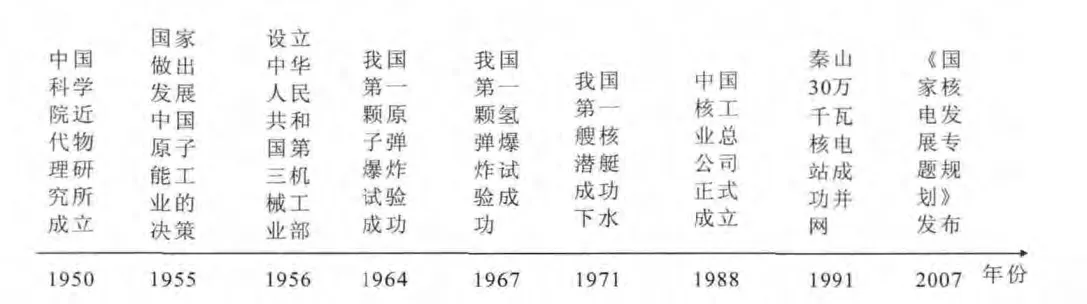

我国是世界上为数不多的具有完整核工业体系的国家之一。1950年5月19日,中国科学院近代物理研究所的成立,标志着我国有了自己的核工业科研体系。1956年11月16日,中华人民共和国第三机械工业部的设立,标志着我国正式步入核工业建设阶段。经过1964年10月16日第一颗原子弹爆炸试验成功,1967年6月17日第一颗氢弹爆炸试验成功,我国成为拥有核武器的联合国安理会5个常任理事国之一。

图2为中国核工业里程碑事件年鉴。从这些时间节点不难看出,在1956至1960年间培养的大批放射化学本科生与1964年和1967年我国原子弹和氢弹的研制成功之间有着密不可分的联系。由图1的数据可知,1982年北京大学的放射化学专业更名为应用化学专业后,1983至1987年5年的招生人数达到329人,出现一个小高峰,1988年之后15年间的招生人数是最少的,2006年至2010年又出现一个265人的小高峰。这一变化趋势与1988年9月16日中国核工业总公司的成立、中国的核工业向发展核能方向推进高度一致。由此可以看出,中国的放射化学高等教育与国家核事业发展的里程碑事件密切相关。核事业兴旺发展阶段也是放射化学高等教育的蓬勃发展时期。

1987年8月7日,采用法国技术建造的两台单机容量为98.4万千瓦压水堆核电机组在大亚湾正式开工,标志着核电正式成为我国能源的组成部分。经过近30年的发展,至2014年,我国已有27个核电机组在运行之中,另有24个核电机组在建设之中,核电总量约为13×104GW·h,约占我国总电力的2.4%。根据发展态势估计,到21世纪中叶,我国的核电装机容量可能达到5×105~7×105GW·h,这一规模与2014年美国的核电装机容量相当(8×105GW·h[2])。因此,可以毫不夸张地讲,到21世纪中叶,中国将成为世界上为数不多的核电大国。

图1 1956年至2014年北京大学放射化学本科毕业生人数变化Fig.1 Changes of the undergraduate students majored in radiochemistry at Peking University from 1956to 2014

核电发展面临三大挑战:核材料稳定供给、反应堆安全运行和核事故下的环境安全。因此,就整个核燃料循环体系而言,核燃料循环的前段(从矿冶到铀浓缩)和后段(从后处理到废物处置)都包含大量的放射化学工作。而且,核燃料循环各环节的工艺改善和技术提升均需要对放射性核素的物化性质作深入了解。尤其重要的是,这些过程均存在将放射性物质释放到环境中去的风险。1986年发生的前苏联切尔诺贝利核事故以及2011年发生在日本福岛的核事故[3]提醒我们,在核电的发展过程中,核事故的发生是个必然事件,但其发生的概率、时间、地点和规模我们尚无法确定。我们能够做的是通过人员的培训和技术的提升减小事故发生的概率,但事故的发生是很难或者说是不可避免的。这就要求我们在核电的发展过程中,不仅要重视反应堆运行安全,更为重要的是要为应对核事故的发生做好充分准备。这种准备包括人员储备和技术准备。日本福岛核事故后日本科研人员开展的大量的环境放射化学工作告诉我们,中国环境放射化学的技术储备远没有达到应对核事故要求的程度[4]。

核事故发生后,人们最关心的是释放到环境中的放射性核素在环境中的行为,包括吸附、扩散、迁移、转化、富集、载带等[5]。放射性核素在环境介质中的物化行为将最终决定他们对关心人群健康的影响。要准确评估这种影响,就要求我们对核电厂周围环境的放射性本底作全面的调查和分析,包括开展重要放射性核素在特定土壤和植物样品中的吸附和富集规律研究。开展这类工作,需要数量可观的受过放射化学训练的专业人员。

核电发展的另外一个必须解决的问题是放射性废物的处理和安全处置。按照我国核电发展规划估计,到21世纪中叶,我国核电站产生的乏燃料可能在5万至7万吨。这些乏燃料经后处理后,将产生数量可观的高水平放射性废物(高放废物)。经过50多年的研究和讨论,普遍认为高放废物安全有效的处置方式是深地质处置,即把高放废物及其包装容器埋置在地表以下500~1 000m的稳定地质体中,这样的设施称作高放废物地质处置库。由于在高放废物地质处置库中埋置的高放废物中含有多种核素,其中包括一些寿命特长的裂片核素如79Se、129I以及超铀核素,如241Am等。因此,对高放废物地质处置库的安全评价是一件涉及物理、化学、水文、地质、环境、社会、经济等多领域的高度交叉的一项工作。其中最为重要的是获取一些关键放射性核素,诸如99Tc、129I、79Se、36Cl、237Np、238Pu、241Am等在处置库围岩(多为花岗岩、粘土岩)和缓冲回填材料(多为膨润土)与地下水组成的水岩体系中发生的吸附、扩散等参数。开展这类工作者不仅要求具备物理化学等学科的基础知识,更重要的是要熟悉放射化学的基本知识与技能。这是一项长期的工作,通常需要20~30a的时间。

图2 中国核工业里程碑事件年鉴Fig.2 Milestone events for China’s nuclear industry

此外,我国的核工业已经走过60年的发展历程,不少早期的核设施面临退役治理或更新换代的迫切要求。在核设施的退役治理过程中,有关核设施遗留和释放到周围环境中的放射性核素在相应条件下的吸附、扩散和迁移参数与模型是评估退役治理措施成功与否的核心数据。开展这类工作同样需要熟悉放射化学基本知识和技能的专业人员。在未来20至30年内,我国核工业的发展在上述三个研究领域每年至少需要10~20名受过放射化学系统训练的毕业生。按照传统的毕业生去向估计,我国在未来20至30年内,每年至少应培养60~90名放射化学本科毕业生。这类专业人才并非仅仅是学过或选修过放射化学课程的本科生,而是受到放射化学专业系统训练的本科生。目前,在我国比较好的综合性大学中,只有兰州大学每年培养30名左右放射化学专业本科生。这一现状需要受到重视。

北京大学在我国核工业发展的早期培养了大批高素质的放射化学专业本科生。在过去的60年内,这些人员在我国核工业的各行各业发挥了不可替代的重要作用。在未来30至50年的时间内,我国核事业的新发展仍然需要这类高素质的放射化学人才。因此,诸如北京大学一类具有示范作用的高等学府,应重新担当起为国家培养高素质放射化学人才的重任,以利于我国核能事业的健康、可持续发展。

[1]沈兴海,哈鸿飞,高宏成,编.北京大学放射化学-应用化学50年(1955—2005):回顾与展望[M].北京:化学工业出版社,2006.

[2]Yoshida N,Kanda J.Tracking the Fukushima radionuclides[J].Science,2012,336:1115-1116.

[3]IAEA.IAEA Power Reactor Information System[EB/OL].[2015-5-31].https:∥www.iaea.org/PRIS/home.aspx.

[4]刘春立.我国环境放射化学面临的问题与挑战[C]∥第三次全国环境放射化学战略研讨会论文摘要集.嘉峪关:中国核学会核化学与放射化学分会,2014.

[5]刘春立.环境放射化学[J].核化学与放射化学,2009,31(S0):45-49.