村域视野下的民间信仰与“祭祀圈”——以西和县冯村春节祭祀家神为例

2015-12-25马向阳

马向阳

(西北民族大学 民族学与社会学学院,甘肃 兰州 730030)

民间信仰是在长期的历史发展过程中,在民众中自发产生的一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的仪式制度。[1]在众多汉族村落社会特别是乡村社会,民间信仰、仪式具有一定的地域性、民族性和民俗性,并以“万物有灵”作为村落民间信仰的基本素材,结合宗族和亲属关系网络形成传统的社会组织复合结构体。宗族关系网络备受国内外社会人类学家的长期关注,上世纪初社会人类学家开始将中国传统社会结构的宗族和村落作为研究对象,取得了相关成果,如弗里德曼的《中国东南的宗族组织》、林耀华的《金翼》、费孝通的《江村经济》等。通过研究民间宗教、宗族以及乡村社会结构、村落、市场来解读中国社会机构、文化及其变迁,形成了中国社会人类学研究的几大“范式”。[2]正如费孝通在《乡土中国》中所说的一样:“中国社会是乡土性的。”[3]笔者赞成这一说法,要对中国社会作整体认识和解读,离不开对中国乡土社会和村落社会组织文化形态的研究。中国乡土社会可以说是中国文化的根基和源头。

有人认为,一个完整的宗族组织必定有自己的祠堂,祠堂被认为是汉族村落乡土文化的标志,围绕祠堂进行祭祀祖先等一系列活动是构成村落文化普遍形式。如果没有祠堂,则显得该村落难以构成一个完整乡土文化体系。祠堂固然是汉族村落乡土文化的一部分,但并不是所有汉族村落都具有。文化具有普遍性和特殊性,由于历史和传统的原因会形成特有的文化形态,也会形成与众不同的祭祀和崇拜形式。正是基于此,形成了特殊的“祭祀圈”。对于这种祭祀形式是否可以归入宗教或“中国的民间宗教”抑或“汉人民间宗教”的范畴,有待学术界进一步讨论。这种基于历史和民间群体智慧的结晶是千百年积淀而延续下来的村落祭祀和仪式,[2]形成特定的祭祀文化形式。在祭祀方式和形式上,冯村春节祭祀家神和祠堂祭祖有一定差别,但两者的文化内涵却是一样的,经过一代又一代人的认可和推崇,形成今天比较稳定的祭拜形式。从其他维度去考察,“人类学关于宗教的研究从狭窄的、为西方现代宗教所设定的文化疆界所限的宗教观中解放了出来,因此,它并不是现代西方文明中从其他领域中分离出来的那种宗教,而是包括了社会的哲学、科学、伦理、艺术、娱乐及其他文化领域的宗教。”[4]因此,文化人类学视野下的宗教就是指人类对超自然存在的信仰和仪式行为的考察,对它们的考察研究应当回归到田野中去,在田野中找到研究的答案。目前,所见文献对中国华北、华南的村落宗族组织发展与变迁研究颇多,对此很多社会人类学家也做过详细分析研究,这对介入中国村落社会研究宗族是必须明确的,也有众多的社会人类学家做过很多跨区域的乡村社会研究。

甘肃定西、陇南等地区,在民间至今有一种特殊的信仰习俗——家神信仰。每逢春节前后全村同姓宗族进行祭拜酬神活动,以师公跳神或阴阳诵经的特有方式构成了西和民间信仰的图景。笔者通过考察村落民间家神信仰,来说明汉族村落民间信仰的复杂性以及村落社会组织核心文化的建构。冯村(是笔者对原有自然村名的化名)是西和县的一个自然村,全村102户,总人口467,冯村是一个典型单姓村落,即全村均为冯姓,冯村的主要经济来源是靠青壮年在外打工和老人耕种土地。据老人所言,这里大多数人是从四川逃难而来。老人们这样描述自己的祖先:“我们是四川绵竹县,大槐树下的人!”

对村落民间信仰的研究和村落社会结构组织是分不开的,二者有着千丝万缕的联系,在社会人类学家眼中祖先崇拜的祭祀仪式是构成宗族组织的元素之一,因此,国内外很多社会人类学家是兼而研究。在田野过程中笔者注重以下三方面的调查研究,一是构建祭祀家神与祭祀圈的关系;二是村落社会形成的祖先崇拜及祭祖仪式;三是村落组织形态的家族、宗族祭祀形式和情感认同因素。但对于西北家神信仰下的宗族研究还是一个空白,本文正是基于此而展开论述和分析。

一、“祭祀圈”理论与家神信仰

(一)“祭祀圈”理论

冈田谦是最早提出“祭祀圈”概念的学者,通过对台湾士林街的调查发现,当地汉人社会的祭祀圈与通婚圈有重合的现象。他认为:要了解台湾的村落社会要以祭祀圈为切入点,并将祭祀圈界定为“共同奉祀一个主神的民众所居住之地域。”[5]有血缘关系的同姓宗族共同祭祀此家神,从而形成一个小范围“信仰圈”,本宗族祭祀活动都围绕自己公认的家神展开,同时也区别于同姓不同血缘的宗族。这个“信仰圈”的范围是基本划定的,祭拜的仪式和祭祀章程是按照前人所规定的方式来祭拜,以彰显宗族信仰的虔诚和宗族认同记忆的重构。不同姓宗族或同姓不同血缘的宗族,会形成不同的家神“信仰圈”,同时构成不同的“祭祀圈”。由于“祭祀圈”范围是一个同姓同血缘的关系,以此区别不同的宗族。虽然宗族之间以家神作为区分,但是他们之间有一定的文化相似性,因此,由不同的家神“祭祀圈”构成了一个区域性的“文化圈”。在西和一带所祭拜的家神通常为喇嘛神,对喇嘛神冠以姓作为区分,形成特殊家神信仰习俗。林美容对信仰圈与祭祀圈进行了详细区分:一是信仰圈为一神信仰,祭祀圈为多神拜祭;二是信仰圈成员资格为志愿取得,祭祀圈的成员带有义务性质;三是信仰圈是区域性而祭祀圈是地方性,大于乡镇的范围才有信仰圈可言;四是信仰圈活动没有节日性,祭祀圈活动有节日性。[5]祭祀圈发展出一套地方社会发展与人群组织关系的理论。[6]王铭铭提出的三圈论,即世界由核心圈、中间圈及外圈组成。核心圈就是我们研究的汉族农村和民间文化,这个圈子自古以来与中央实现了再分配式的交往,其“教化”程度较高。“中间圈”就是我们今天所谓的少数民族地区,这个地带中的人,居住方式错综复杂,不是单一民族的,因为人口流动,自古也与作为核心圈的东部汉人杂居与交融。这个圈子的人类学研究,也有了长期的历史及丰硕的成果。[7]通过三圈论和祭祀圈的对比,发现二者有一定相似性。

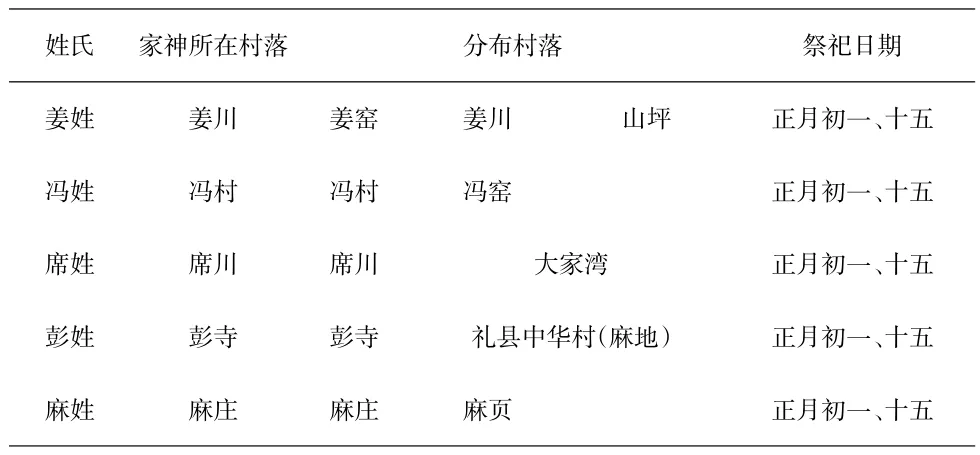

在田野调查过程中,笔者对西和一带一些自然村的家神信仰做了记录,特别对一些同姓同血缘却居住在两个自然村或跨县域的宗族进行了简单的统计(见下表1)。

表1 同姓家神信仰与村落散落分布情况

从表1可以看出,同姓氏散落在不同村落,通过家神形成共有的祭祀圈,成为情感认同的基础。

(二)家神信仰

对冯村老者的访谈知道,冯村有本宗族的信仰和宗族活动,其中最重要的就是家神,村民虔诚地称其为“家神爷”。民间在神灵后加一个“爷”来称谓,表示非常尊敬的意思,如佛爷。冯村每年正月会搭台唱戏酬谢家神,人们拿着香纸去家神庙敬奉家神爷。武文主编的《甘肃民俗》一书中对家神是这样定义的:家神指家族或宗族供奉的守护神。甘肃人的家神五花八门,而且比较奇特。[8]笔者认为家神有广义和狭义之分,广义上的家神包括灶神、门神、祖先神等诸神;而狭义的家神则是对于某一神灵的崇拜。西和一带的家神信仰属于狭义的家神信仰,形式等同于祖先崇拜,但又不同于祖先崇拜。在西和一带,春节祭祀每家都会烧纸,从烧纸可以看出,给祖先烧的是冥币(即为纸钱),而给家神烧的是黄表纸,以烧纸钱的形式不同,将祖先和家神区别开来,将祖先视为鬼,而把家神视为神。家神信仰继承和吸取了中国传统文化元素,以及佛、释、道思想,融汇各家之所长,形成了地域性的民间宗教信仰。西和地处陇南市,从地理位置来看属于“藏彝走廊”和“陇西走廊”交界处,在多元文化的影响下,形成了比较特殊的家神信仰方式。笔者认为在陇南形成这种特殊的民间宗教活动,与当地古老民族的活动分不开,如氐人、羌人和吐蕃等游牧民族在历史上长期活动分不开。因此,供奉的家神多为喇嘛神,也与少数民族族群长期活动有很大关系。正如王明珂所说的“边缘地带”,家神信仰正处于藏传佛教和汉传佛教的过渡边缘。以类似“唐卡”的家神图案为图腾,以不同的人马和色彩为区分对象,奉喇嘛为主神,形成区别于普通意义上的祖先崇拜,以及“祠堂”文化的差别。众所周知,喇嘛是中国藏传佛教特有的符号之一,西和一带将喇嘛奉为家神是多元文化共生的结果。

二、家神祭祀的形式

在春节祭祀祖先,以家庭为基本组织单位,或以家族构成一个单位,成为人们最可靠的共同体,依靠家族力量应对不确定性的担忧,是人们首选的方式。人们常常以人来模拟神灵,以人间的世俗思想来想象神灵世界,以人间世界的交际方式与神灵发生交流。因此,从一般意义上来说,祭祀仪式是春节节日习俗的核心。[9]冯村在春节祭祀家神有相同的目的。家神祭祀分为宗族共同祭祀和家庭或家族祭祀两种形式,王铭铭对此这样阐述,从社会单位的规模观之,庙(祠)祭又可分被为家族祭祀、聚落祭祀和房份(亚级房支)祭祀。[10]祭祀的目的无非有以下几种原因,一是酬谢和感恩神灵(家神)的佑护;二是人们将神灵(家神)视为人间亲属之间的互惠关系,即人神之间镜像映射作用。

(一)宗族共同祭祀

王铭铭在《村落视野中的文化与权力:闽台三村五论》中认为,宗族有自己的祖田、祠堂、祖庙,它们构成宗族认同的核心地位。“神话”、“历史”与个人经验记忆,都是一些经由口述或文字传递的社会记忆。它们是在某种社会情境中被流传的“文本”,在一个社会里它们呈动态存在,透过语言、文字的文化符号涵义以及其特定的叙事结构,影响人们的个人经验建构,强化相关的社会情境及与此社会情境中人们的集体行为,形成社会现实与历史事实。一个人在成长中,由听故事者成为说故事者;“情境”也因此得以传递下去。[11]口传心授、言传身教继续着古老的民间记忆,延续着宗族古老的神话传说,冯村以此延续着家神祭祀和神秘传说,为构筑宗族认同和家神信仰的合理性增添了几分神秘性色彩。“文革”时期家神祭祀一度中断,随后在上世纪80年代又逐渐兴起。宗族共同祭祀的目的是祈求全村落宗族和睦、平安,通过祭祀巩固宗族内部的认同。冯村按照人口数收取一定数量的资金,置办为家神唱戏用的物品,酬谢家神对全宗族成员的庇护,以人唱戏(主要是秦腔)的形式酬谢对家神恩赐,集宗族之力量回馈家神的佑护,同时凝聚宗族的认同感。2008年受汶川大地震影响,破旧不堪的戏台成了危房,冯村唱戏的演员为本村村民,随着市场经济开放,出门务工人员逐年增多,逢年过节很少回家,祭祀家神也就成了形式。虽然如此,每年春节期间敬拜家神的人还是络绎不绝,只是与以往相比少了些许热闹,但虔诚敬拜家神的心情却丝毫没有减弱,是当下宗族认同的体现。

(二)家庭或家族祭祀

正如林耀华先生所言:一个家族中,家庭是最小的单位,家有家长,积若干家而成户,户有户长,积若干户而成支,支有支长,积若干支而成房,房有房长,积若干房而成族,族有族长。上下而推,有条不紊。[12]与宗族共同祭祀相对的是家庭或家族祭祀,同样也是围绕家神进行的民间宗教祭祀活动。相对宗族祭祀而言,家庭或家族祭祀在范围和人数上有较大差异。如果把宗族祭祀看作是公祭,那么家庭或家族祭祀则是私祭,是出于祈求本家族(血缘较为亲近的团体)和顺平安为目的。祭祀仪式的一个重要因素在于它的集体性,是由若干有着相同情感体验的人们共同做出的行为表现。家族不仅是一种血缘共同体,更是利益共同体、政治共同体和文化共同体。基于共同的血缘关系,家族成员组织起来以维护家族的利益,这在族际之间、家族与国家交往中表现得更为明显。为了家族的利益,家族成员可以与其他家族械斗,可以集体到官府请愿和申辩,甚至抗争。[13]冯村家庭或家族祭祀家神,主要是“赎身”仪式,为酬谢家神庇护孩子茁壮成长,在孩子十二岁时为其举行“赎身”仪式。“赎身”在此不再赘述,将另文详述。

在1949年以前家神祭祀仪式是相当隆重的,新中国成立以后,祭祀仪式逐渐发生改变,祭祀一度终止。改革开放以后才渐渐恢复,和冯村一样做法的村落,又陆续重新开始请画匠为家神画像(每案神像宽90厘米至110厘米,长100厘米至200厘米,成卷轴状,因此家神画像也称作“家神案”)。祭祀仪式也开始简化,正如麻国庆所言:当代社会的宗族实践活动主要包括两个方面,“一方面对固有的宗族传统及其文化仪式在某些方面进行“复制”,而另一方面就是对固有文化传统进行“创新”和“生产”。[14]基于传统之上的祭祀形式和程式发生了改变。

三、家神与宗族认同记忆重构

民间信仰方式多样,如图腾崇拜、祖先崇拜、对“万物有灵”的崇拜等。家神信仰作为民间信仰的一种特殊形式,是构筑成民间独特的信仰形式,家神信仰有其固有的祭祀仪式,这类祭祀仪式是人类活动在文化时空中过程性累积表现。它相伴人类社会中任何形式的个人或者群体的生活和社会行为。[15]

宗族认同是群体认同的一种特殊类型。对群体认同的研究学术界成果较多,对群体认同多从语言、文化、服饰等方面研究者多见。人是社会的群体,群体成员对自身群体资格的认知评价、血缘关系、情感体验和行动承诺,有自己本身特有的方式。当村落群体以特定区域和民间信仰文化相关联时,所构建的认同即可称为宗族认同。血缘关系、姓氏和家神信仰则被认为是宗族认同的条件,村落存在和发展的重要内生性因素之一,它在宗族发展形成过程中不断生成、塑形,而家神在成形后为维系和强化着宗族成员间的团结起着粘合剂的作用。宗族认同是村落同姓氏有血缘关系群体成员共同建构的过程。民间村落宗族认同是情感的体现,在特定地域长期相互交往和共同信仰同一家神的宗族成员,逐渐形成某种情感并进而演化出群体意识,群体成员相互认同宗族家神为自己的守护神,当这种群体意识与区域边界相关联时即构成宗族认同。春节共同祭祀宗族家神,酬谢家神的庇护,共同祭祀并不断强化家神信仰的历史记忆,展现宗族家成员对神的功德颂扬。丰盛的祭品和宏大的祭祀场面体现宗族成员对家神共同信仰,成为提升村落宗族认同的重要手段。冯氏宗族所信仰和供奉的家神是乔喇嘛和乌喇嘛,还有所谓的助案神青马将军,人们尊称乔喇嘛和乌喇嘛为乔爷和乌爷。在冯村家神案上可以看出,有藏传佛教中的护法神等神灵。家族祭祀的仪式,整合成形成完整的家族祭祀圈。冯村冯氏家神崇拜不是简单的家族祭祀活动,而是包含汉文化、藏文化等元素,以及家族情感与希冀等诸多因素构成家族神学体系。从共同的信仰上来看,一方面它是人们共同参与宗教仪式的动力,另一方面是祭祀圈形成与维系的基础。祭祀圈的裂变是基于新的信仰之产生,反映了人们内在的情感需要。从信仰的社会性来看,祭祀圈与其说是人们出于自保需求的一种利益协调,倒不如说是人们在理性驱动下的对集体力量的信仰。涂尔干认为,崇拜神明其实是崇拜集体的力量,是巩固社会生活的象征性手段。祭祀圈超越了家庭和宗族的范畴,体现了不同宗族对村落共同命运的关心与认同,是人们在政治和经济上进行互惠的一种文化展演。[5]

民间精英对宗族发展起着重要作用,他们召集宗族成员进行祭祀,为宗族平安作出精神上抚慰,通过春节为宗族家神唱戏酬神,一是酬谢神恩佑护宗族平安;二是对宗族的认同,家神成为宗族的庇荫。只有在对同一血缘的姓氏的基础上,信仰同一家神才被认为是同一宗族,家神成为村落宗族认同的指向标,形成对血缘亲属关系的宗族情感认同,其内涵包括认为家神是凝聚宗族血缘关系的黏合剂,宗族享有的平安吉祥,源于是家神庇护的结果。

四、结 论

透过祭祀圈看民间信仰与地方的关系,不仅仅可以找出祭祀圈大致范围,可以看到祭祀圈内的族群组织与族群互动,由此真实地理解民间信仰如何深入地方社会,如何成为凝聚地方社会的一股力量。[6]家神庙是构成家神信仰的另一个符号象征,以家神庙为中心的民间信仰,能为村落社会同姓氏、同血缘关系的人们提供统领精神的纽带和情感认同,形成村落社会的宗族共同体。从家神信仰的宗族体系中延伸出的房支使血缘关系细化,以不同的房支构建不同的亲属团体,房支是宗族演化的分支。从总体来看,家神是维系同姓氏的宗族认同,构建宗族内部成员的情感归宿。同时,以家神区分同姓氏不同宗族的群体,形成一个群体信仰圈,以此构筑成民间群体特殊的“祭祀圈”。随着当下社会的发展,祭祀家神仪式从繁琐变的简化,但从祭祀家神所表现出的宗族认同和情感归属是值得思考的,传统和现代化并不是一对矛盾体,应该从中构建宗族认同的共有机制。

[1] 钟敬文,主编.民俗学概论[M].上海:上海文艺出版社,1998:187.

[2]侯海坤.村阈视野下的祭祀与家族——基于华北地区北村春节期间祭祖仪式的个案研究[J].青海民族大学学报(社会科学版),2014,(1):133-142.

[3]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:6.

[4]史宗,主编.20世纪西方宗教人类学文选[M].金泽,等,译.上海:上海三联书店,1995:2.

[5]周大鸣.祭祀圈理论与思考——关于中国乡村研究范式的讨论[J].青海民族研究,2013,(4):3-10.

[6]周大鸣,詹虚致.祭祀圈与村落共同体——以潮州所城为中心的研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2013,(4):80-88.

[7]王铭铭.经验与心态[M].桂林:广西师范大学出版社,2007:303.

[8]武文,主编.中国民俗大系:甘肃民俗[M].兰州:甘肃人民出版社,2004:66.

[9]萧放.传统节日与非物质文化遗产[M].北京:学苑出版社,2011:68-69.

[10]王铭铭.村落视野中的文化与权力:闽台三村五论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1997:36.

[11]王明珂.羌在汉藏之间:川西羌族的历史人类学研究[M].北京:中华书局,2008:109,111.

[12]林耀华.义序的宗族研究:附拜祖[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000:37.

[13]王世红.论家族祭祀对社会的凝聚作用[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(2):68-72.

[14]麻国庆.宗族的复兴与人群结合——以闽北樟湖镇的田野调查为中心[J].社会学研究,2000,(6):76-84.

[15]谷家荣,张丽彩.还愿与求净:祈望“回报”的滇南道教仪式——云南玉溪大营街村汉族“开大经”调查[J].青海民族大学学报:社会科学版,2014,(1):84-90.