京津沪生物医药产业比较研究及对天津的启示

2015-12-25周立群周晓波

周立群,周晓波

(南开大学经济学院,天津300071)

随着现代生物与制药技术的发展,以生物技术为支撑的医药业已成为最具发展潜力的产业之一,也是各国研发的重点。从国际看,世界经济的发展、人口总量增长和社会老龄化程度提高,导致对相关药品需求呈上升趋势,全球医药市场近年来持续快速增长,该产业对生物技术的依赖越来越强,其研发创新的取向也日趋清晰。从国内看,稳定的宏观经济环境、逐渐利好的医改政策和人民群众日益增长的对健康需求的共同促进下,生物医药产业将继续保持平稳增长,预计增速将维持在15%左右。目前,国内已经有十几个省市将生物医药作为支柱产业,并在研发重点、发展方向、产业环境和政策支持方面进行规划布局。因此,国际国内大环境将为生物医药产业的发展创造良好的基础条件。

本文尝试从北京、天津和上海3个直辖市生物医药产业的比较研究中发现天津的特点,进而为天津市未来生物医药产业的发展提供参考和借鉴,这也是论文的研究意义所在。

一、跨国制药企业在中国的总部或研发中心

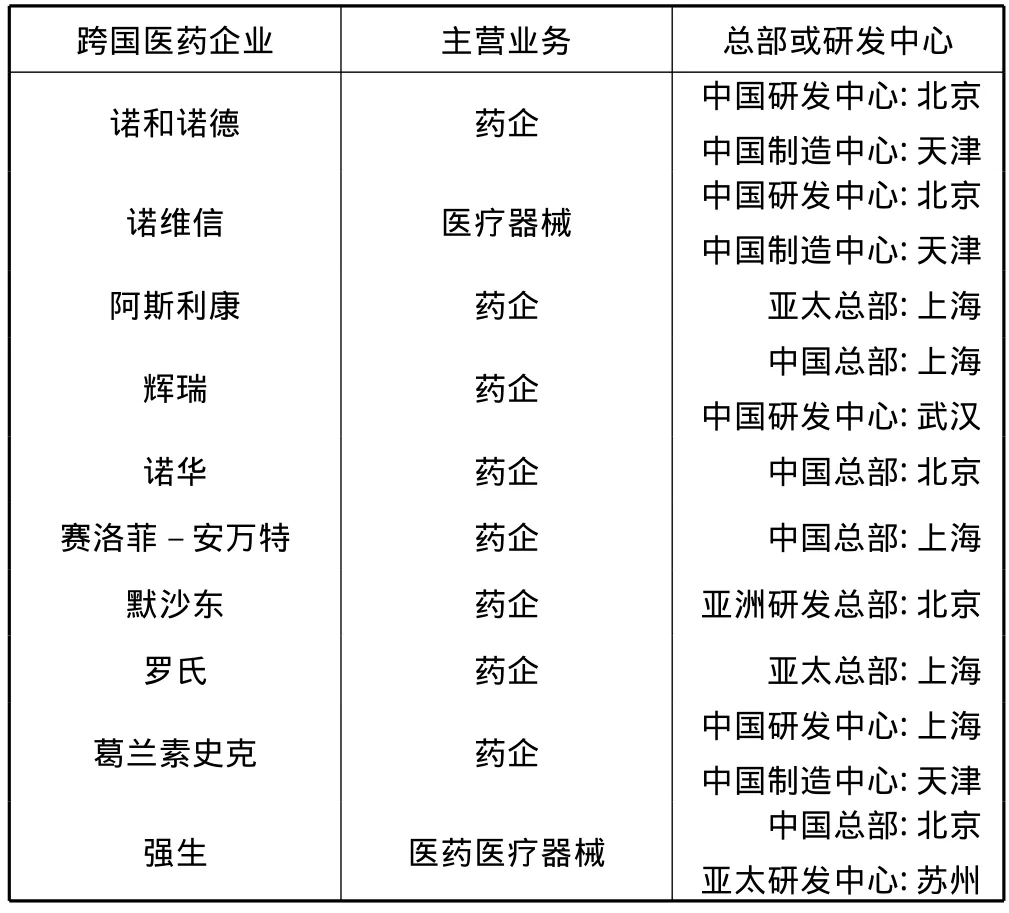

截止2013年,世界制药企业前20强分别在上海、北京、武汉、苏州设有研发中心,具体设立情况见表1。其中有3家在在天津设立制造中心,研发中心设在北京的有默沙东、诺华、拜耳和诺和诺德等5家,设在上海的有辉瑞、强生、阿斯利康、葛兰素史克、礼来、罗氏等8家,诺和诺德、诺维信、葛兰素史克将制造中心设在天津。与上海和北京相比,跨国药企在天津设立的研发中心数量较少。此外,武汉和苏州各有一个跨国药企研发中心。

表1 跨国制药企业在华总部或研发中心

续表1

从上表可以发现,世界著名跨国医药企业没有在天津设立研发中心和总部,只有3家在天津设立制造中心。天津可以借助强大的制造业基础和滨海新区的政策和区位优势,吸引规模较大的跨国药企在天津设立制造中心,发挥天津的医药制造业优势。

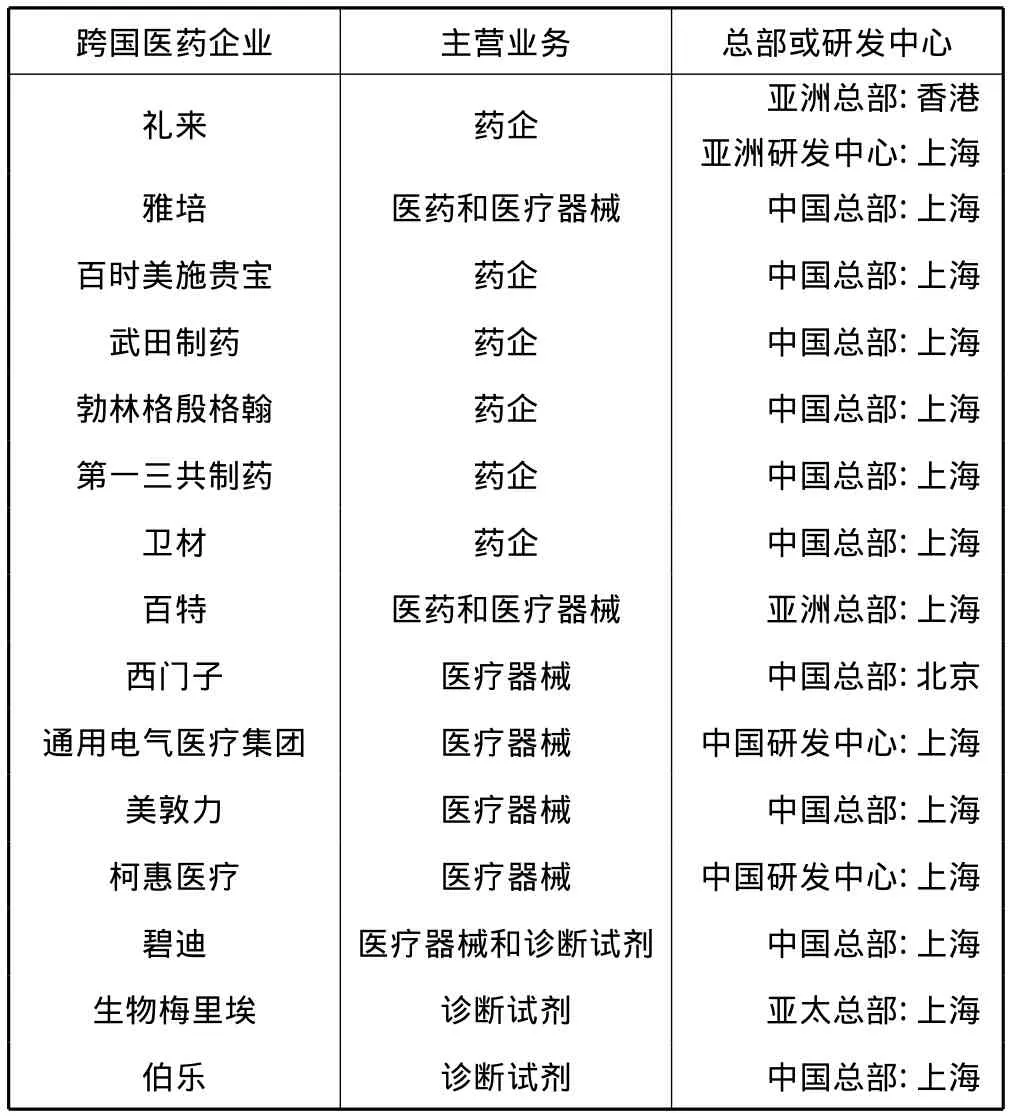

二、北京、上海和天津的生物医药上市公司对比

比较2014年北京、上海和天津生物医药上市公司数量可以发现,北京的生物医药上市公司最多,天津最少(见表2)。其中,北京有20家上市公司,上海有11家上市公司,天津仅有8家上市公司。通过观察上市公司主营结构可以发现,北京从事生物药品制造企业最多,多达6家,天津从事生物药品制造企业最少,只有3家,上海有4家上市公司从事生物药品制造。而进入全国最具竞争力前20名的上市药企北京有3家,分别是同仁堂、天坛生物和中国生物制药,天津和上海各有2家。

三、北京、天津和上海生物医药产业基地对比

北京国家生物产业基地快速发展,已形成以中关村生命科学园为创新中心、北京经济技术开发区生物医药产业园为高端制造中心、大兴生物医药产业基地为新兴研发和制造中心的互动发展格局。在空间布局上,形成北部以海淀区和昌平区为载体的生物医药创新中心,南部以大兴区为载体的医药高端制造基地。2013年,这3个核心园区完成工业总产值占全市生物医药工业总产值的比重约为58%。

表2 2014年北京、上海和天津生物医药上市公司数量

天津已形成以滨海新区为主体的滨海新区生物医药产业园、天津经济技术开发区西区生物医药产业园,拥有国际生物医药联合研究院、军事医学科学院、中科院工业生物技术研发中心和国家干细胞工程技术研究中心等国内研发基地,同时在医药研发方面也不断加强与国外的合作,如建立了天津中德医药经济和生物技术国际科技园、中意医药联合实验室、CMM-天津中心等国家级创新平台。2014年,滨海新区又成立了中英生物医药产业化基地。此外,泰达生物医药研发大厦、融通大厦、天津滨海新区西区生物医药产业园等多家生物医药产业孵化器也实现了联动式发展,两个核心园区集聚了主要的龙头骨干企业和创新型中小企业。2013年,完成工业总产值占全市生物医药工业总产值的比重高达67%。

上海生物医药核心产业基地集聚在张江药谷(张江生物医药基地),并以张江高科技园为平台进行创新研发、中试孵化和CRO,生物医药外围区如徐汇枫林地区、青浦工业园区、浦东新区周康地区以及奉贤星火地区。2013年,张江生物医药基地完成工业总产值占全市生物医药工业总产值的比重约为30%。而北京、天津和上海生物医药产业基地对比结果见表3。

表3 北京、天津和上海生物医药产业基地对比

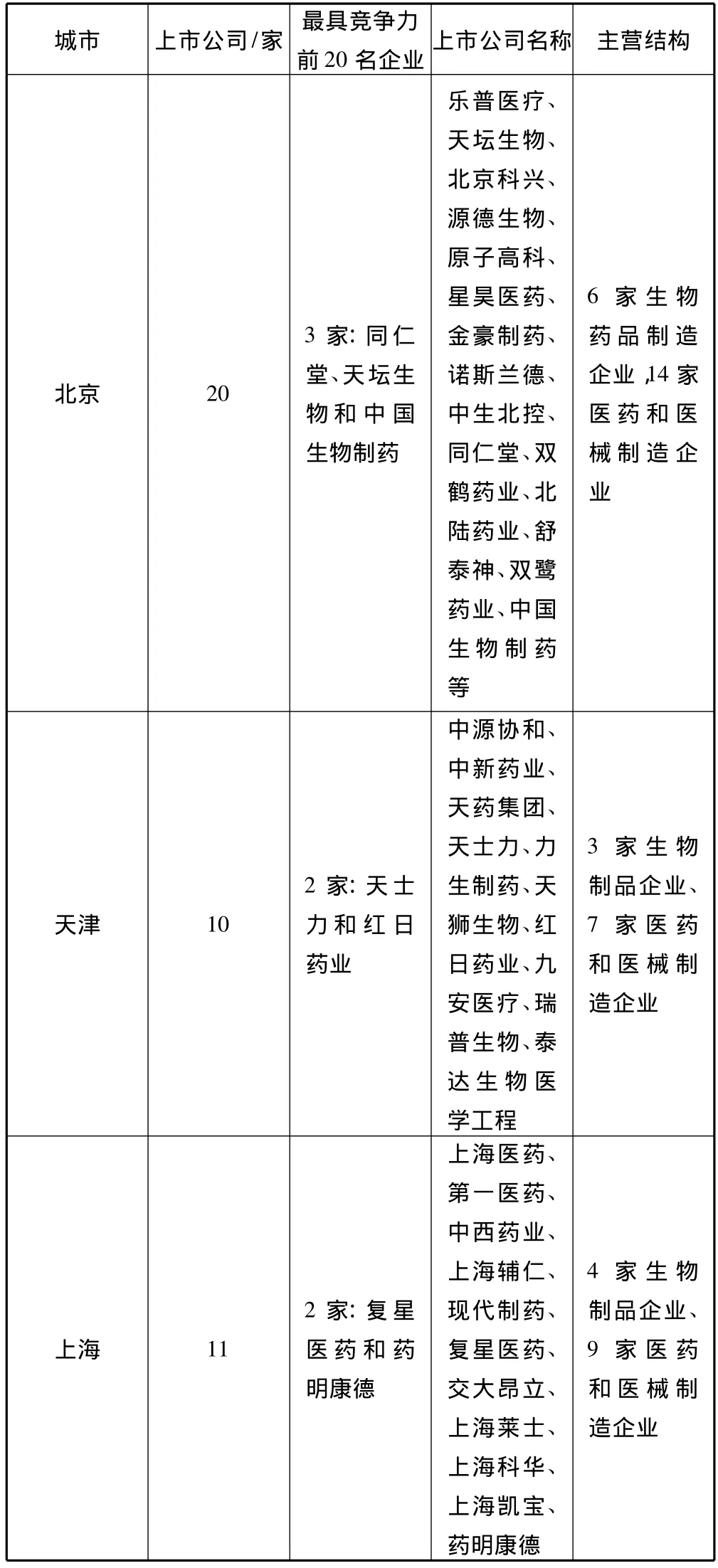

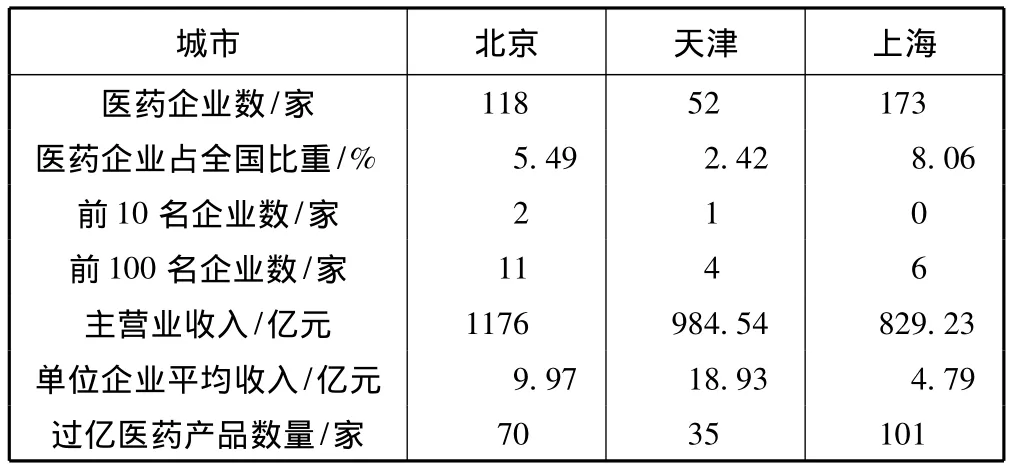

四、北京、天津和上海生物医药规模和内部结构比较

2013年,全国共有2 146家规模以上医药企业,以上海、北京和天津为调查对象,上海的医药企业比例最高,占全国医药企业的8.06%,天津的比例最低,仅为2.42%。在全国医药企业100强名单中,北京有11个药企进入,上海有6个药企进入,天津有4个药企进入。在全国药企前10强的名单里,北京和天津分别有2家和1家进入,上海为0。在医药企业的总营业收入方面,北京和天津最高,分别是1 176亿元和984.54亿元;上海最低,有829.23亿元。比较单位企业平均收入发现,天津的平均收入最高,高达18.93亿元,上海的最低,仅有4.79亿元。这说明天津市单个医药企业规模比较大,从2007年到2012年天津医药企业产值规模可以进一步印证这一点。其中大型药企的工业总产值所占比例由2007年的17%上升到2012年的55%,而中型药企占比由2007年的61%下降到2012年的24%,产业集中度不断提高。此外,观察过亿医药产品数量可以发现,天津的过亿品种相对北京和上海差距较大,仅为北京的50%和上海的35%。2013年北京、天津和上海地区医药企业发展概况见表4。

表4 2013年北京、天津和上海医药企业发展概况

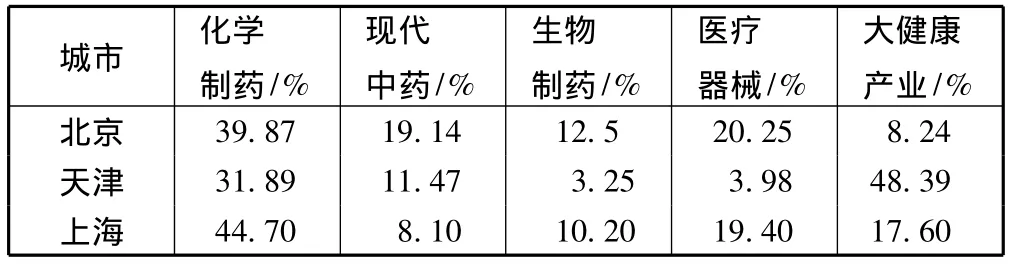

生物医药产业涵盖范围广,主要包括化学制药产业、生物技术药物产业、中医药产业、医疗器械产业和健康产业等。北京和上海生物医药产业主要有4个“轮子”驱动,即化学制药、中药制药、生物制药和医疗器械。这4大行业约占整个北京医药工业比例(营业收入)的93%,占整个上海医药工业比例(营业收入)的82.4%。而天津生物医药产业主要由5个“轮子”驱动,除上述4个“轮子”外,还包括以医疗保健为代表的大健康产业,其在天津的医药工业比例(营业收入)高达48.39%,其他4个产业约占整个天津医药工业比例(营业收入)的50%。与北京和上海相比,天津的生物制药产业占整个生物医药板块的比率较低,仅为北京的25%和上海的30%。天津的医疗器械产业占整个生物医药板块的比率也很低,仅为北京和上海的20%。然而,天津的大健康产业占整个生物医药板块的比率非常高,约为北京的5倍,约为上海的3倍。2013年北京、天津和上海生物医药内部结构见表5。

表5 2013年北京、天津和上海生物医药内部结构

五、北京、天津和上海医药制造业的横向和纵向比较

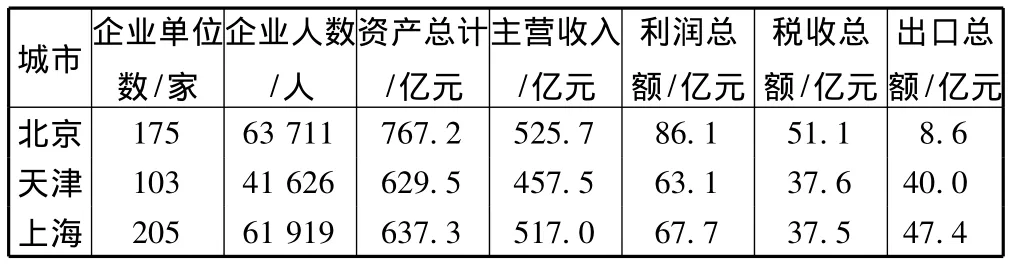

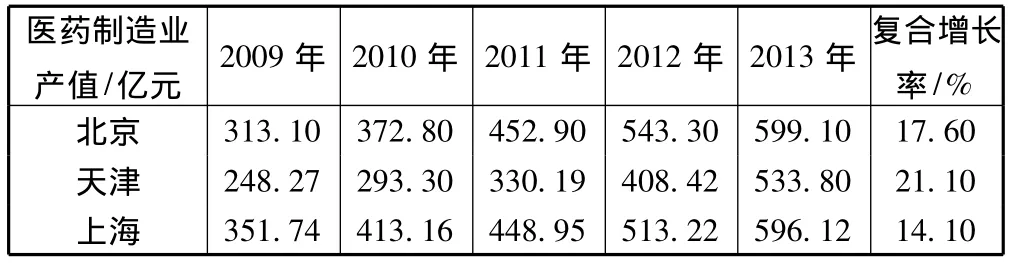

对北京、天津和上海医药制造业在2012年的横向比较发现(见表6),天津的企业单位数、企业人数、企业资产、主营收入、利润总额和出口额都低于北京和上海,但是天津的平均企业人数、平均企业资产、平均主营收入、平均利润金额和平均出口额都高于上海和北京,这说明天津的单个医药企业无论是就业人数规模,还是给国家创税和出口创汇规模都大于上海和北京,企业具有明显的规模效应和规模效率。对北京、天津和上海医药制造业产值纵向比较发现(见表7),2009年到2013年,天津市医药制造业的复合增长率最高,高达21.1%。北京和上海其次,分别是17.6%和14.1%。天津市医药制造业的绝对份额占北京和上海的比例也从2009年的79.3%和70.6%上升到2013年的89.1%和89.5%,这体现了天津医药制造业的后发优势,未来发展潜力较大。

表6 北京、天津和上海医药制造业2012年横向比较

表7 北京、天津和上海医药制造业2009—2013年纵向比较

六、做强天津生物医药产业的建议与对策

生物医药产业正在成为各国和各地重点扶持和大力发展的产业。如上海生物医药产业3年行动计划、北京生物医药产业跨越发展工程、江苏依托国家级医药(泰州)高新区打造“中国医药城”值得追踪和借鉴[1-2]。

第一,发挥产业和园区集中度高的优势,实施重大项目带动战略。大型药企产销比重高、产业集中度高有助于实施产业化重大项目,开发大品种,突破关键性技术。天津药企产值比重和产业园区集聚程度均高于京沪,这是天津的比较优势。应借助这一优势实施“以大带小”、“以大育群”的发展战略,通过实施产业化重大项目,开发大品种,突破关键性技术来带动整体产业的提升。同时,发挥产业集中度高的优势,从而延伸产业和产品链条,引导医药产业园区走专业化的道路,将生物制药和医疗器械的一些杀手锏产品市场进一步做大[3-4]。

第二,调整和重新布局医药产业的内部结构和重点领域。“十三五”期间将是生物医药产业大突破、结构大调整和能级大提升的时期[5]。天津应不失时机地调整和优化自身的结构。一是依托中成药、干细胞和疫苗等国内领先、部分医疗器械国际领先的杀手锏产品,大力度提升生物制药和医疗器械产业的比重。二是借助以医疗保健为代表的大健康产业占比高的比较优势,进一步规划和拓展保健类大健康产业,扩大其市场容量。在构建现代医药产业新格局的基础上促使其向高端发展。同时,注意调整人才结构,在引进高层次人才的同时,注重吸引和培育中层及高技能人才,使之与产业结构调整相适应[6-7]。

第三,培育一批成长性好、市场潜力大的优势药企。近5年来天津市医药制造业的复合增长率远高于北京和上海,虽然天津药企数量低于北京、上海,但是单个药企的发展质量比较高(创税和创汇份额)。这些成长性好、市场潜力大的优势药企是产业发展的支点,应围绕着优势企业及其产业关键技术突破和国际市场开发给予其人才、资金、政策等方面的支持,力争推出一批销售收入过亿元的产品,培育药企快速成长并做大做强,提高优势企业在国际市场上的规模效率和竞争力。

第四,将吸引跨国药企研发和制造中心作为招商引资的重点。世界生物医药产业的发展依然是由跨国巨头和“重磅”产品主导[8]。实现生物医药产业的快速发展,应围绕该产业的链条和集群[9],加大招引规模较大的跨国药企在天津设立制造中心和研发中心,并将吸引国际优质资源列入引资重点和招商目录。在实施京津冀协同战略中,一方面要有针对性地吸引高端研发机构及国际研发中心在津落户,另一方面,积极探索京津协同合作,使天津药企与北京研发机构对接,形成由研发到产业化,由制药到技术支撑和市场网络的协整对接。

第五,依托京津科技和人才资源做大产业支撑平台和服务平台。生物医药产业的科技含量高、产业层次高,产业健康发展需要高水准的支撑和服务体系。因此,应抓住国家自主创新示范区的机遇,依托京津科技和人才资源优势,以国家生物医药国际创新园为载体,通过重点项目对接、产业联盟等方式建立涵盖化学药、生物药、中药的专业技术服务平台及产业化平台,建立涵盖医药专利、生产工艺、质量控制、国际注册等环节的高端仿制药研发平台,医药专业化专利技术和知识产权运营平台。

[1]边 虹.我国生物医药产业创新发展的科技需求与政策研究[D].锦州:渤海大学政治与历史学院,2012.

[2]牛晓帆,朱睿倩,字来宏.最适生物医药产业发展模式比较研究[J].经济问题探索,2012,33(2):49-53.

[3]国家发展和改革委员会高技术产业司,中国生物工程学会.中国生物产业发展报告2008[M].北京:化学工业出版社,2009.

[4]国务院产业研究中心.2005年中国产业发展蓝皮书[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[5]汤莉娜,申俊龙.江苏省生物医药产业发展模式与创新策略分析[J].医学与社会,2014(1):26-30.

[6]李静潭.中国生物医药产业发展模式研究[D].北京:北京化工大学经济管理学院,2006.

[7]王玉芬,申俊龙.江苏生物医药产业发展现状[J].消费导刊,2011,9(15):11-12.

[8]苏 月,刘 楠.生物医药产业发展态势与对策[J].中国生物工程杂志,2009,34(11):123-128.

[9]申菲菲,申俊龙.生物医药产业集群的内涵、特征与提升路径研究[J].中国医药导报,2013,34(7):160-162.

[10]王志华.中国生物医药产业自主创新的维度分析[J].合肥工业大学学报:社会科学版,2010(1):39-43.