农民专业合作社内部信任与合作形成的关系基础研究

——基于浙江省的实证分析

2015-12-19李晓锦刘易勤

李晓锦, 刘易勤

(浙江财经大学工商管理学院,浙江 杭州 310018)

农民专业合作社内部信任与合作形成的关系基础研究

——基于浙江省的实证分析

李晓锦, 刘易勤

(浙江财经大学工商管理学院,浙江 杭州 310018)

本文从中国农村传统社会特有的信任来源——“关系”入手,探讨人际关系对信任与合作行为的影响。在回顾相关文献的基础上,构建了理论模型并提出相关假设,最后通过结构方程模型对假设进行检验分析。实证研究结果表明:情感性关系与工具性关系是合作社内部人际信任形成的基础,从而影响内部合作的效果;人情和面子是影响合作社成员间情感性关系与工具性关系建立的重要传统社会文化因素。

农民专业合作社;关系;信任;合作

一、引 言

近年来,随着外部发展环境的不断改善,我国农民专业合作社的发展呈现出燎原之势,特别是在沿海经济发达地区,发展势头尤为强劲。以浙江省为例,该省农民专业合作社的发展速度在全国名列前茅,截止2013年底,全省农民专业合作社共计3.7万家,社员115万个,带动农户466万户。虽然合作社的发展十分迅猛,但在各地合作社的发展实践中存在诸多问题,如合作社规模普遍较小,经营水平不高,技术手段落后,管理不规范,治理结构形同虚设等等。同时合作社缺乏凝聚力,普通农户缺乏参与合作的积极性,而另一方面,农户往往只关注短期利益,参与合作的程度较低。这些问题的存在严重制约着农民专业合作社的发展。

信任是合作的基础,同样,社员参与农民专业合作社的合作建立在社员对合作社充分信任的基础上。在中国农村传统社会文化背景下,合作社内部信任与合作的基础是什么?是否受到农村传统文化的影响?这些问题值得进一步研究。目前,国内外学者对组织内部信任问题进行了不少研究,取得了许多重要成果,但针对农民专业合作社这一特殊组织的内部信任问题,从中国“关系”文化的视角对其进行研究的鲜有见到。本文试图深入剖析在中国农村传统社会文化背景下,人际关系对信任及合作的影响,为合作社提高内部信任提供理论参考依据。

二、理论分析与研究假设

(一)合作社内部的信任结构及其对合作的影响

与组织有关的信任可分为组织间信任与组织内部信任。组织间信任指的是组织之间彼此的信任,而组织内部信任根据信任对象又可分为人际信任和组织信任[1]。人际信任基于组织成员人际互动后对彼此的了解,主要表现在员工与员工之间和员工与主管之间的信任,而组织信任则指组织内部员工对组织整体的信任[2]。

根据组织内部信任结构的划分,农民专业合作社内部信任同样也可以分为人际信任和组织信任。合作社人际信任包括社员对社长的信任以及对其他社员的信任,合作社组织信任则指合作社社员对合作社组织整体的信任。在合作社的人际信任中,社员对社长的信任在合作社形成和发展过程中起着至关重要的作用。郭红东等人的研究指出,合作社内部存在一种以能人社长为核心的信任结构[3], 黄珺也指出,合作社中是否拥有具备领导能力和号召力的领袖式人物,并能够得到全体成员的信赖,是制约我国农民专业合作社发展的重要因素[4]。因此,在合作社人际信任问题研究中社员对社长的信任情况及其对合作社合作的影响更值得研究。

在中国农村的文化背景下,社员对社长的信任在很大程度上会影响其对合作社组织的信任。黄家亮指出,农户参与合作社往往不清楚合作社的理念,而主要是出于对社长的认可与信赖,甚至把对合作社组织的信任等同于对合作社社长的信任[6]。基于上述分析,提出如下假设:

H1:社员对社长的信任与社员对合作社组织信任呈显著正相关。

在农民专业合作社发展过程中信任具有十分重要的作用。信任是合作经济行为发生的必要条件,也可以改善合作社内部合作条件[4],同时合作者之间的信任程度也会影响合作效果[7]。Davis和Bryant 也指出信任对合作绩效有显著性影响[8]。针对我国农民专业合作社的特点,结合其他学者的研究,合作社的合作效果可以从合作社合作范围的广度、合作内容的深度和社员长期合作意愿等方面得到反映[9][10],对这几方面的任何一个具有影响都可视为对合作社内部合作效果具有影响作用。根据以上分析,提出以下假设:

H2:社员对社长的信任与合作社合作效果呈显著正相关;

H3:社员对合作社组织的信任与合作社合作效果呈显著正相关。

(二)人际关系对信任的影响

一些学者认为,中国社会中信任的产生主要是通过声誉和关系而不是法制。例如,Whitley认为华人家族企业主一般重视发展与主要下属和生意伙伴的私人关系,并以此增加彼此的信任[11]。Armstrong和Yee通过实证研究表明马来西亚的华人买卖双方的人际关系对他们之间信任的促进作用[12]。Lee和Dawes则指出关系是交易双方相互信任的前提条件[13]。杨中芳等人认为双方的关系意味着相互的义务,而义务感会使人做出值得信任的行为[14]。

人际关系根据关系建立的基础可以分为情感性关系和工具性关系。情感性关系通常都是一种长久而稳定的社会关系。它是建立在血缘、地缘、业缘等既有关系的基础上,通过日常生活中的人际交往不断发展而来的。双方建立情感性关系主要是为了满足情感方面的需要。工具性关系一般是指个人在社会交往中与他人建立关系的目的是为了获得他想得到的利益。黄光国指出,个人在社会交往中与他人维持情感性关系时,维持关系本身就是最终目的,而与他人建立工具性关系时,仅把它当作获得其他目标的一种手段或者工具[15]。

在农村人际关系中,情感性关系和工具性关系并不是非此即彼的关系,情感性关系中往往隐含了一些工具性,而工具性关系中也可能存在一些情感性。区别在于情感性与工具性所占的比重有所不同。建立在情感基础上的人际关系在受到个人理性化和功利化的影响下也会重视工具性,而建立在工具性基础上的人际关系经过长时间的合作也会促进情感性关系的产生。农民专业合作社根植于中国农村社会的文化背景下,社长往往需要利用中国传统社会特有的“关系”来构建其与社员之间的信任,进而促进合作的发生。通过以上分析,提出以下假设:

H4:情感性关系与社员对社长的信任呈显著正相关;

H5:工具性关系与社员对社长的信任呈显著正相关。

(三)人情、面子对人际关系的影响

在中国农村社会文化中,人情和面子是两个典型的社会文化特征,他们对人际关系的建立和维系有着重要的影响[15]。翟学伟指出,情理社会中通过人情和面子的运作,放弃的是一些规制、理性和制度,得到的却是不可估量的社会资源、非制度性的社会支持[16]。

人情一般可以当作人们在社会交往中与他人交换的资源,它既可以是物质的,也可以是非物质的。此外,人情也可以作为一种人与人交往相处时所应遵守的规范准则。李伟民认为人情作为一种资源与行为规范的整体而存在[17]。人情在中国人建立和维持关系的过程中起了非常重要的作用,它实际上是人与人之间建立和维护关系时所必须遵循的基本规范。金耀基指出两人之间的人情厚薄可以体现出他们关系的亲密程度,而且培养人情也可以说是建立和维持关系的先决条件[18]。

面子在人们生活中经常能被感知和运用,但往往很难具体描述。胡先缙把面子划分为脸和面两个维度,其中把脸定义为“社会对个人道德品格的信心”,把面则定义为“人从社会成就而拥有的声望,是社会对人看得见的成就的承认”[19]。金耀基则把面子分为“社会性的面”和“道德性的面”[20]。中国人往往把面子作为自己人生价值的一种外在体现,因为它不仅牵涉到个人在他人眼中的地位高低,还涉及自己被别人接纳的可能性。个人爱面子的程度以及对方是否给面子,这些因素通常都是人际关系是否和谐的重要条件,它还能影响人际关系发展的方向与程度。通过以上分析,提出如下假设:

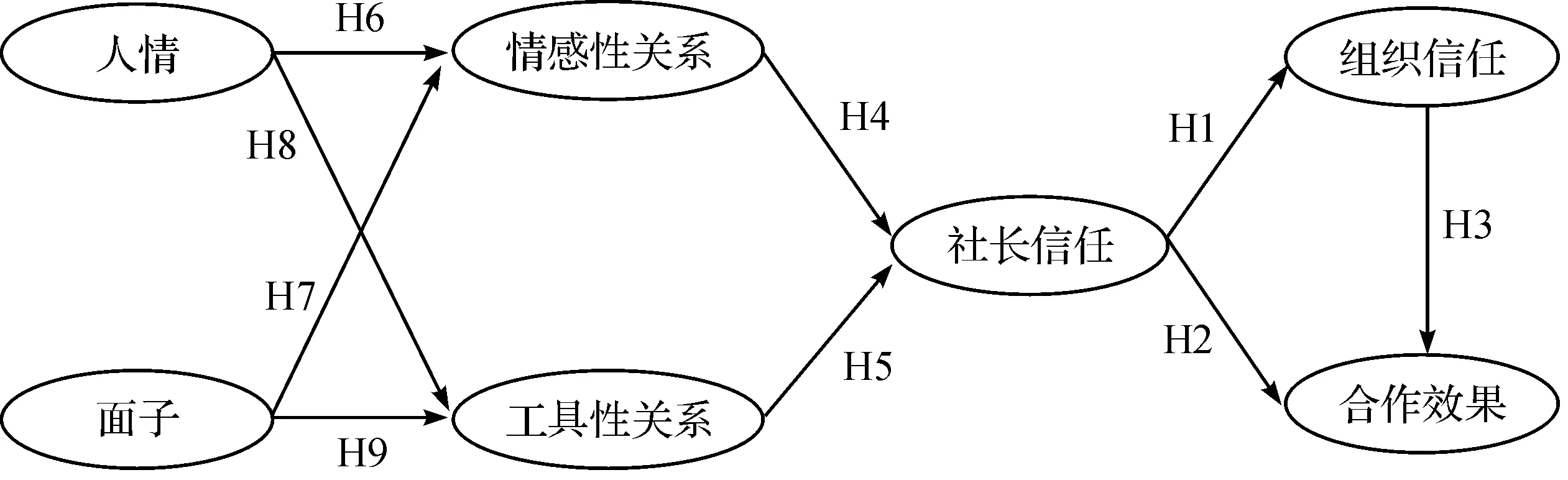

图1 中国农村文化背景下的人际关系-信任-合作概念模型

H6:人情与情感性关系呈显著正相关;

H7:面子与情感性关系呈显著正相关;

H8:人情与工具性关系呈显著正相关;

H9:面子与工具性关系呈显著正相关。

通过对相关理论的分析回顾,结合中国农村文化背景下合作社内部信任与合作的特点,提出概念模型(如图1)。

三、数据来源与变量测量

(一)数据来源

本研究的数据来自2014年7月至2014年9月课题组在浙江省所做的实地调查。调查问卷涉及社员的基本情况,其中包括被调查社员的年龄、性别、务农年限、文化程度等,还涉及其与所在合作社社长的人情、面子、情感性关系、工具性关系、对社长的信任、对所在合作社组织的信任、与所在合作社的合作效果等方面的信息。

根据合作社的发展水平,在台州、杭州、嘉兴3个市(地)分别选取合作社发展水平好(AAA)、 较好(AA)和一般(A)的合作社*根据《浙江省农业厅、浙江省工商局、浙江省农村信用社联合社关于推进农民专业合作社信用体系建设的意见》,经农民专业合作社自愿申报,全省农业部门、工商部门、农村信用合作社部门联合审核,2013年浙江省评出全省农民专业合作社信用575家AAA级、3091家AA级、2578家A级。各5家,以这15家农民专业合作社作为调查对象,采用分层抽样方法在每家合作社随机抽取10个社员作为调查样本,一共发放150份调查问卷,经过审核、筛选得到有效问卷121份,有效回收率为80.7%。调查样本中以男性社员为主,男性社员82名,占总调查样本的67.8%,女性社员39名,占总调查样本的32.2%;社员年龄普遍偏大,45岁以上的社员占64.4%,这与目前农村从事农业生产的农民年龄偏大的现状基本符合;整体来说社员从事农业生产的时间相对较长,从事农业生产十年以上的社员占47.9%;社员的教育程度偏低,初中以下文化程度占到了87.6%,而高中以上文化程度的社员只有12.4%。

(二)变量测量

1.人际关系:测量变量在Lee和Dawes[13]所提出的量表基础上,结合黄光国等人的观点进行调整。其中情感性关系的测量涉及“将对方视为朋友、生活中经常相互帮忙、双方长期保持友好交往”三个问项;工具性关系的测量涉及“交往的目的是为了销售渠道、市场信息、经济利益”三个问项;人情的测量涉及“对方过年过节有所表示、参加红白喜事、遇到冲突考虑人情而妥协”三个问项;面子的测量涉及“对方总会顾及自己的面子、对自己越尊重感觉越有面子、会考虑面子而与别人交易”三个问项。

2.信任:主要参考Costigan[2]编制的信任量表,对社长的信任测量包括相信社长能让合作社有很大发展、社长对合作社的事尽心尽力、社长值得信赖三个问项;对合作社组织的信任测量包括相信合作社会给社员带来不错的收益、合作社决策会考虑社员的利益、合作社值得信任三个问项。

3.合作效果:采用Hardy等人[21]对合作效果的度量,同时结合我国农民专业合作社的实际情况进行修改,包括合作社帮助采购农用物资情况、合作社帮助销售产品情况、获得合作社技术指导情况、与合作社长期合作意愿四个问项。

考虑到农民的文化程度相对较低,对调查问卷的所有指标都使用五点利克特量表。其中,1代表非常不同意,5 代表非常同意。

四、实证结果分析

本研究利用正式调研获得的数据,通过结构方程分析模型先对外部模型进行信度、效度分析,再对内部模型的相关假设进行路径系数分析。所有数据均采用AMOS17.0统计软件进行处理。

(一)信度、效度分析

先对各个潜在变量进行信度及效度分析。其中,情感性关系、工具性关系、人情、面子、社长信任、组织信任和合作效果的建构信度(CR)分别为0.863、0.862、0.819、0.848、0.838、0.875和0.892,平均变异抽取量(AVE)分别为0.677、0.676、0.602、0.652、0.633、0.700和0.674。此外,各潜在变量的测量条款的标准化系数都大于0.7。

由数据可知,所有潜在变量的建构信度都在0.8以上,均大于0.6的最低标准,表明各测量条款的整体信度及内部一致性较高,同时潜在变量的平均变异抽取量都在0.6以上,高于最低下限0.5,也表现出较好的聚合效度。

由于维度的多样化以及模型的复杂性,本研究将概念模型分为关系-信任-合作模型和人情、面子-关系-信任模型两部分进行讨论。

(二)关系-信任-合作模型分析

1.拟合优度分析

分析结果显示,关系-信任-合作模型绝对拟合指数χ2/df为1.030(<2),拟合优度指数GFI为0.910、AGFI为0.876,说明模型整体比较理想。近似误差均方根RMSEA为0.016(<0.05),说明模型的契合度比较好。相对拟合指数IFI、CFI、TLI、NFI的值分别为0.997,、0.997、0.997和0.913,均达到了0.9的标准。简约拟合优度指数PGFI、PNFI分别为0.656和0.745,大于0.5的标准,说明模型整体简易性很好。总体来看,模型的拟合优度和与样本数据拟合程度都比较好,设定的理论模型可以接受。

2.路径分析

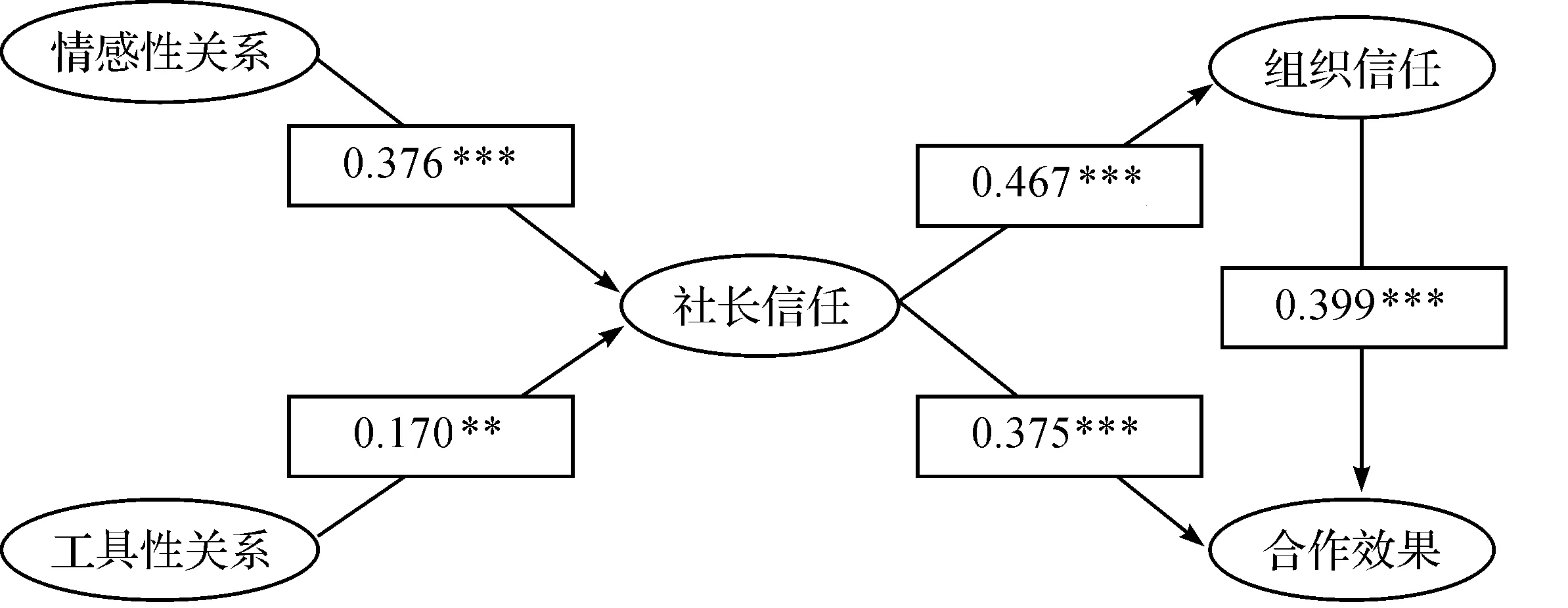

图2 关系—信任-合作模型路径图

由图2可知,社长信任对组织信任有显著正向影响,社长信任和组织信任都对合作效果有显著正向影响,假设H1、H2和H3获得支持,这说明组织信任的形成受到社员对社长信任情况的影响,社员对社长和组织信任的程度越深,则合作社内部的合作效果就越好。此外,数据显示,组织信任对合作效果的影响大于社长信任对合作效果的影响。社员对合作社组织信任的形成不仅受到社员对社长信任情况的影响,同时也受到组织绩效、组织制度等多方面因素的共同作用,因此,一旦组织信任形成,不仅说明社员对合作社社长的认可,也说明社员对合作社绩效、制度等各方面都予认可,社员将会更加愿意与合作社深入、广泛和长期地合作。

情感性关系和工具性关系对社长信任有显著正向影响,假设H4和H5获得支持,这说明在我国农村文化背景下,情感与利益关系并存,且都对社长信任具有影响。从研究结果来看,情感性关系对社长信任的影响大于工具性关系的影响,这也反映出虽然农民加入合作社有追求经济利益的要求,工具性关系的改善能够提升社员对社长的信任,但在日常交往中建立的情感性关系对社长信任的形成发挥着更为重要的作用。

(三)人情、面子-关系-信任模型分析

1.拟合优度分析

数据显示,该模型绝对拟合指数χ2/df为0.937(<2),拟合优度指数GFI、 AGFI分别为0.926和0.893。近似误差均方根RMSEA为0.000(<0.05),相对拟合指数IFI、CFI、TLI、NFI的值分别为1.006,、1.000、1.008和0.920,简约拟合优度指数PGFI、PNFI分别为0.641和0.727,大于0.5的标准。总体来看,人情、面子-关系-信任模型的拟合指数的值都比较好,假设模型可以接受。

2.路径分析

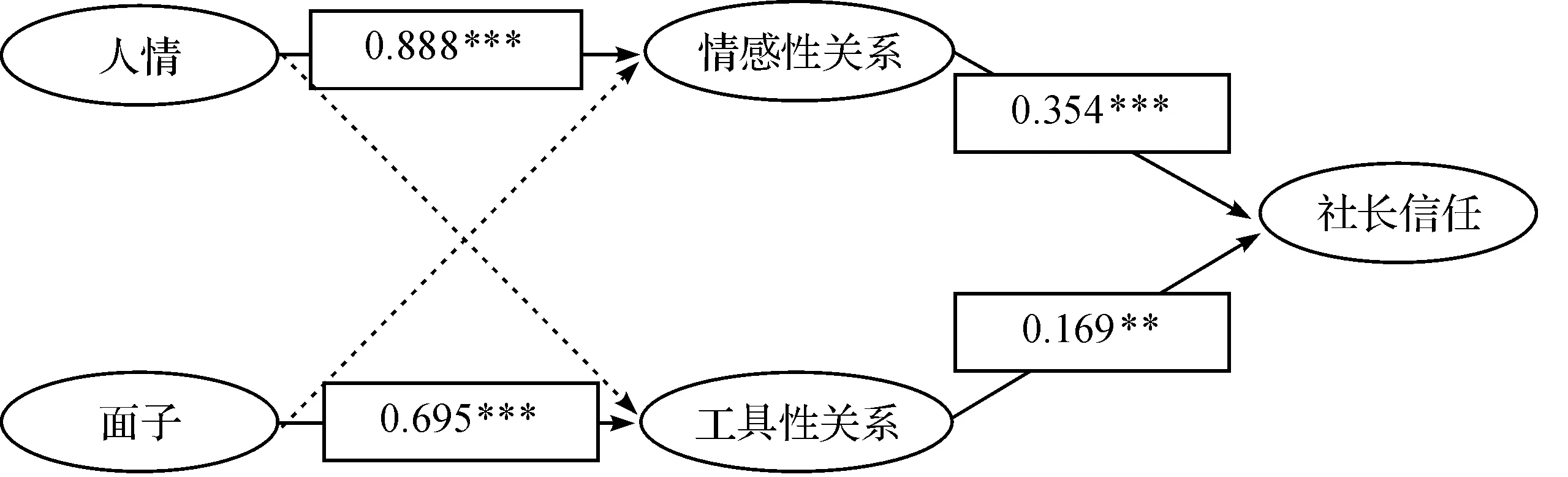

图3 人情、面子-关系-信任模型路径图注:虚线表示该路径未通过检验。

由图3可知,情感性关系和工具性关系对社长信任影响显著,假设H4,H5在该模型中也获得支持。人情对情感性关系有显著影响,而面子对情感性关系影响不显著,假设H6获得支持,而H7没有获得支持。面子对工具性关系有显著影响,而人情对工具性关系影响不显著,假设H9获得支持,而H8没有获得支持。出现该结果可能的原因是,在我国农村人情作为人际关系的纽带,对加深人们之间的情感关系有很大的作用,但却不把它作为一种人际交往的资源来满足自己的利益需要。另一方面,面子作为一种社会地位或者声望的象征,个人往往通过面子来影响他人将资源或利益作有利于自身的分配,而对双方的情感性关系的促进作用不大。

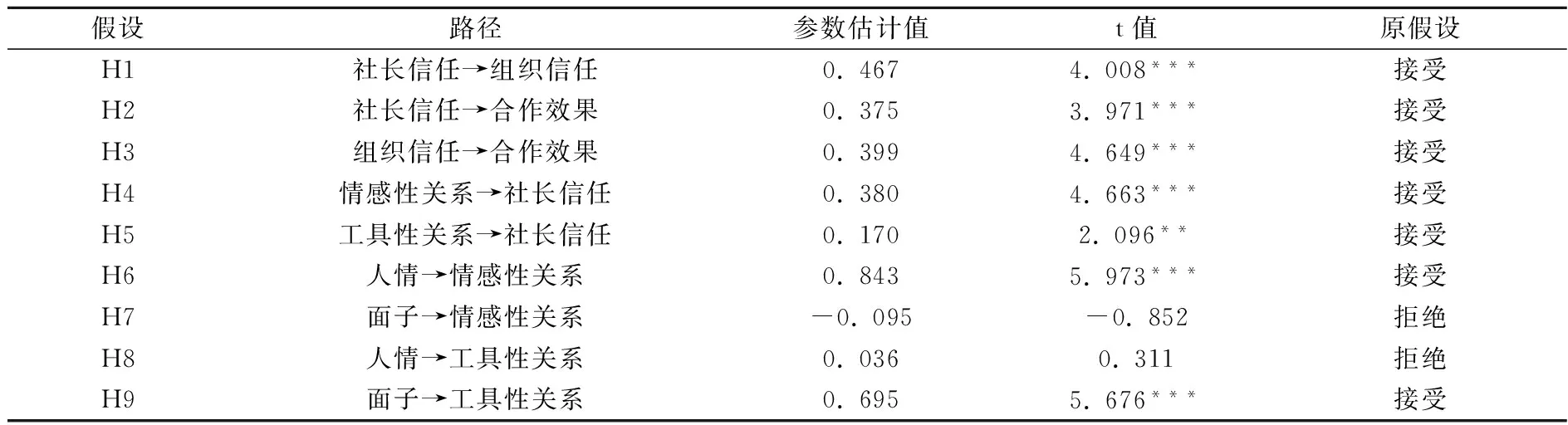

综上所述,本研究提出的所有原假设,其中7条通过检验, 2条没有通过检验。具体的假设检验指标如表1所示。

表1 模型路径假设检验结果

注:“* ”、“** ”、“*** ”分别表示10%、5%、1%的显著性水平 。

五、研究结论与建议

本研究主要发现以下结论:(1)我国农户参加农民专业合作社的情况与合作效果受到农户对合作社社长信任及组织信任的共同影响,其中,社长信任不仅直接影响合作效果,还影响着社员对合作社组织的信任。因此,社长信任的建立是解决合作社信任问题的首要环节。而随着合作的展开,对合作社的组织信任越来越成为影响合作效果的主要因素。(2)情感性关系和工具性关系都是社长信任形成的重要关系基础。农户参加合作社往往是受利益驱使,因而提升农户的合作收益能够改善工具性关系,从而加深社长信任。然而,在日常交往和互帮互助中建立的情感性关系对社长信任的建立却更为重要。人情和面子作为我国农村的传统社会文化因素,对人际关系的建立、发展与维护都具有十分重要的作用。但人情与面子对不同的人际关系影响略有不同,合作社社员在情感性关系中更注重人情,而在工具性关系中对面子更重视。

根据上述研究结论,对于农民专业合作社的管理提出以下建议:(1)提升社长的综合素质,促进工具性关系以提高社员对社长的信任。可以通过举办合作社社长培训班等活动提升社长的专业技术,提高社长的经营管理能力。(2)加强社长与社员之间的沟通交流,促进情感性关系的发展。合作社应该多组织一些内部交流活动,社长通过这些交流活动能够增加对社员的了解,促进与社员之间的感情。(3)重视人情与面子等文化因素在合作社人际关系中的作用。合作社社长在与社员的交往过程中,要关注人情因素和适宜的面子文化,让每一位社员都感受到合作社给予自己的人情关怀和自己对合作社的重要性,从而增强合作社的凝聚力。(4)加强合作社制度建设,提升社员对合作社组织的信任。合作社应该建立规范的现代企业制度,完善合作社管理制度,落实合作社监督制度,在价格制定、信息共享、利益分配等方面必须公平对待所有社员,在合作社内部真正建立起公正、公开、公平的制度环境。

[1] Nyhan R C,Marlowe H A.Development and psychometric properties of the organizational trust inventory[J].Evaluation Review,1997,21(10):614-635.

[2] Costigan R D,Lister S S,Berman J J.A multi-dimensional study of trust in organizations[J].Journal of Managerial Issues,1998,10(3):303-317.

[3] 郭红东,杨海舟,张若健.影响农民专业合作社社员对社长信任的因素分析——基于浙江省部分社员的调查[J].中国农村经济,2008,(8):52-60.

[4] 黄珺.信任与农户合作需求影响因素分析[J].农业经济问题,2009,(8):45-49.

[5] 张艳春.信任缺失制约农民专业合作社的发展分析[J].农业经济,2010,(12):38-39.

[6] 黄家亮.乡土场域的信任逻辑与合作困境:定县翟城村个案研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2012,(1):81-91.

[7] 徐晓军.社会距离与农民间的合作行为[J].浙江社会科学,2004,(1):16-20.

[8] Davis D D,Bryant J L.Leader-member exchange,trust,and performance in national science foundation industry[J].Journal of Technology Transfer,2010,35(5):511-526.

[9] 崔宝玉,张忠根,李晓明.资本控制型合作社合作演进中的均衡——基于农户合作程度与退出的研究视角[J].中国农村经济,2008,(9):63-71.

[10] 孙亚范,余海鹏.农民专业合作社合作意愿及其影响因素分析[J].中国农村经济,2012,(6):48-58.

[11] Whitley R D.The social construction of business systems in East Asia[J].Organization Studies,1991,12(1):1-28.

[12] Armstrong R W,Yee S M.Do Chinese trust Chinese? A study of Chinese buyers and sellers in Malaysia[J].Journal of International Marketing,2001,9(3):63-86.

[13] Lee D Y,Dawes P L.Guanxi,trust,and long-term orientation in Chinese business markets[J].Journal of International Marketing,2005,13(2):28-56.

[14] 杨中芳,彭泗清.中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点[J].社会学研究,1999,(2):1-21.

[15] 黄光国.人情与面子[J].经济社会体制比较,1985,(3):55-62.

[16] 翟学伟.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究,2004,(5):48-57.

[17] 李伟民.论人情——关于中国人社会交往的分析和探讨[J].中山大学学报(社会科学版),1996,(2):57-64.

[18] 金耀基.关系和网络的建构:一个社会学的诠释[J].二十一世纪,1992,(6):143-157.

[19] 胡先缙.中国人的面子观[A].黄光国.中国人的权力游戏[C].台北:巨流图书公司,1989.

[20] 金耀基.“面”、“耻”与中国人行为之分析 [A].杨国枢.中国人的心理[C].台北:桂冠图书公司,1988.

[21] Hardy C,Phillips N,Lawrence T B.Resources,knowledge and influence:The organizational effects of interorganizational collaboration[J].The Journal of Management Studies,2003,40(2):321-347.

(责任编辑:闻 毓)

The Reseatch on Relational Basis of Internal Trust and Cooperation in the Farmer Specialized Cooperatives——An Empirical Analysis in Zhejiang Province

LI Xiao-jin, LIU Yi-qin

(School of Business Administration, Zhejiang University of Finance & Economics, Hangzhou 310018, China)

This paper investigates the influence of interpersonal relationship on trust and cooperation from “guanxi”—the unique source of trust in the traditional Chinese rural society. Through the related literature review, the paper designs a theoretical model and proposes correlated hypotheses, which are verified via SEM. Empirical study results show that affective relationship and instrumental relationship are the foundation of the formation of cooperative internal trust and affect the efficiency of cooperation. Favor and face are the important traditional characteristics in Chinese rural culture which affect the formation of affective relationship and instrumental relationship among the members of the cooperatives.

farmer specialized cooperatives; guanxi; trust; cooperation

2014-10-16

教育部人文社科基金资助项目(12YJA630064);浙江省自然科学基金资助项目(LQ13G020004)

李晓锦(1971-),女,山西太原人,浙江财经大学工商管理学院副教授;刘易勤(1989-),男,江西赣州人,浙江财经大学工商管理学院硕士生。

F321.42

A

1004-4892(2015)05-0083-07