高校图书馆学科导航建设的模式转变与策略优化

2015-12-16熊燕

熊燕

(怀化学院图书馆,湖南怀化418008)

高校图书馆学科导航建设的模式转变与策略优化

熊燕

(怀化学院图书馆,湖南怀化418008)

阐述了学科导航建设从资源本体模式到用户中心模式,再到分众分类模式的转变,并提出了以用户需求为出发点,加强网络联合建设、加强人才队伍建设、优化检索排序功能、提供交流互动功能4个方面的优化策略。

学科导航模式策略高校图书馆

当前,各高校图书馆学科导航的建设情况与利用程度存在着很大差距,其资源内容与用户需求、服务方式与用户习惯等不相匹配。同时,还表现出重复建设现象严重、资源揭示深度不够、检索方式较为单一等问题。为了实现为教学科研人员提供高质量的网络学术信息资源服务的目标,高校图书馆学科导航建设的模式和策略必须进行转变与优化。

1 学科导航建设的模式转变

经过不断的探索实践,学科导航建设模式先后经历了从资源本体模式到用户中心模式,再到分众分类模式的转变。

1.1资源本体模式

资源本体模式,即以资源本体为中心,是指从对信息的理解出发,来收集、整理、组织、加工网络学术信息资源并使之有序化的学科导航服务模式。它主要依靠传统的信息处理技术来实现资源的整合与梳理,而对网络环境下的用户信息心理、用户交互行为及信息利用方式却知之甚少,仅体现为有限的了解及建设者的主观推测,最终导致学科导航的资源组织方式及服务提供方式与网络环境下的用户信息需求及信息行为不能很好地实现映射,这是导致学科导航的利用率普遍偏低的原因之一[1]。

图1 “资源本体模式”的学科导航系统构架

针对资源本体模式中存在的资源选择问题,有关学者提出了客观性与实用性、规范性与标准性、前沿性与持续性、动态性与稳定性的选择标准。但因为是由图书馆员等非学科专业人员来采集和选择资源,这些标准在资源本体模式下无法保障,很难实现,而资源选择却是学科导航建设无法略过的重要环节,所以学科导航建设者们开始意识到,学科专业人员作为学科导航的最终用户,在学科导航建设中具有非常重要的作用,必须引起足够的重视,并给予充分的体现。有的学者提出开发建立用户推荐资源的机制和工具,有的学者提出吸纳学科专业人员参与资源选择,从资源本体模式向用户中心模式转变。这是学科导航探索过程中用户中心模式的理论认识起点。

1.2用户中心模式

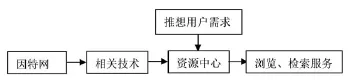

为了解决资源本体模式中的上述问题,用户中心模式作为一种全新的基于网络学术信息资源组织的信息服务模式应运而生。用户中心模式,即以用户为中心,是指将服务重点转移到用户需求上,围绕满足用户需求建立的以个性化、互动化为主要特征的学科导航服务模式。这种学科导航的建设过程不仅要贡献用户思维,而且要体现用户力量,这就意味着:①用户信息在学科导航建设中不是被排除在外,而是与资源信息一起,共同构筑学科导航的信息环境,并且由此归纳和预测出用户的显性需求与隐性需求;②以用户需求为出发点的资源建设,就是根据用户需求的共同特征建立用户模型,在此基础上有针对性地实时搜集网络学术信息资源;③以用户需求为出发点的资源服务,不仅要满足用户的一般性需求,更要满足用户的个性化需求,在为用户提供浏览、检索等服务的同时,还要进行用户自我信息空间与用户学习交流平台的建设,提供多功能的信息服务;④网络环境为用户参与系统建设、发挥群体优势提供了可能,用户思维贯彻学科导航建设的始终,资源收集、资源分类、资源维护等环节无不体现用户的智慧与力量[2]。

用户中心模式的学科导航建设可从以下两个方面着手:①用户需求在用户信息中通过显性方式和隐性方式进行体现,显性方式包括用户的研究领域、服务选择、资源定制、内容反馈等,隐性方式包括用户的浏览习惯、检索记录、收藏信息、使用轨迹等,可以利用自动跟踪技术与信息挖掘技术从中获取用户需求,按其共同属性进行归类,并通过词频分析确定用户的核心需求;②二八定律指出,大约20%的需求通过80%的资源得到满足,而其他80%的需求仅通过20%的资源得到满足。因此,可以根据用户的核心需求与资源的核心分布来指引学科导航建设。根据用户信息揭示的用户需求进行资源建设和服务提供,时间上会有些滞后,却更符合用户需求。

图2 “用户中心模式”的学科导航系统构架

用户中心模式比资源本体模式更能体现用户思维、贴近用户需求以及凝聚用户力量,但要深入探讨,这种模式在本质上只是一种用户需求中心模式,它的主体工作是由图书馆员完成的,用户在学科导航建设中的地位和作用并没有体现出来。这种用户中心模式还是不能解决资源选择过程中的非专业性问题,研究需要更为深入。

1.3分众分类模式

分众分类是一个创造词,是用户为方便检索对信息对象进行自由标记的结果。这种分类没有等级划分,不够严谨,准确度低,但却不受条件限制,方便灵活,与用户的认知程度密切结合,从根本上改变了用户的角色,为用户进行知识组织和知识发现提供了契机,在用户与信息之间建起了一座沟通的桥梁[3]。

在分众分类模式下,用户既是学科信息资源的利用者,也是学科信息资源的建设者。他们通过各种方式,发现和挖掘了大量的学科信息资源线索,从专家的角度给各种信息予以分类,并对其利用过的信息来源进行公正的评价。美国评论家索罗维基认为:“只要有多样化而思想独立的群众和开放分权的合作条件,大众的集体决定必然比少数精英分子的闭门造车更加有效,不论这群精英分子有多聪慧[4]。”分众分类模式真正实现了用户中心模式理念,学科导航的建设者只是系统平台的提供者、维护者和管理者,起中心作用的是学科专业人员,资源的选择、评价和利用主体是用户。

总之,从上述学科导航建设模式的发展历程可以看出,高校图书馆必须秉持以下几个方面的建设理念:学科导航建设的中心是用户,出发点是用户需求;作为利用者的学科专业人员,也是学科信息的生成者,信息开发者要以开放的态度与用户协同构建信息资源;建立用户易于参与管理的网络平台,制定馆员与用户及用户与用户之间的双向互动式的交流模式,满足用户认知上和情感上的互动需求;形成高度信任和互相协作的工作氛围,要让用户切实感受到这种信息互助行为模式所实现的个体价值与集体收益。

2 学科导航建设的优化策略

2.1加强网络联合建设

任何一所图书馆都不可能满足所有读者的需求,也不可能把某一学科的所有信息收集齐全。学科导航建设不适合采用由某个图书馆独立完成的方式。一方面,单个图书馆的人力物力有限,由单个图书馆建设某个学科导航负担太重;另一方面,每所高校都有自己的主攻方向和研究特色,即使是对同一学科,不同高校的侧重点都有所不同。长期以来,图书馆作为高校教学科研的信息服务机构,信息资源建设受到学校的研究重点和研究特色的影响,如果由单个图书馆建设某个学科导航,或多或少都会体现出一定的学校特色。高校图书馆的学科导航建设应该体现全局的资源共享观和服务观,采取联合建设的方式,由来自不同高校图书馆的图书馆员和学科专家共同建立,充分了解互相沟通,真正实现资源共享,避免重复建设、浪费学校资源[5]。

2.2加强人才队伍建设

人才问题是学科导航建设所面临的最基本和最重要的问题,建设人员的水平和素质是决定学科导航建设质量的关键。当前,专门从事学科导航建设的专业技术人员匮乏,很多高校图书馆甚至没有此类人员。高校图书馆需要善于利用检索工具、具有分析评价能力的信息导航员,需要掌握现代信息技术、具有丰富计算机知识的系统管理员。高校图书馆要加强学科导航建设人员的投入力度和培训力度,确保学科导航的建设质量。

具体而言,高校图书馆需要从以下几个方面着手:①制定学科导航建设人员选择标准。学科导航建设人员应该是由具有丰富网络资源组织经验的图书馆员或相应学科的学科专家担任;②确定每个建设人员的职责权限,所有人员各司其职、各负其责、各尽其能;③对建设人员进行知识和技能培训,使其能够熟练利用系统平台和系统工具完成学科导航建设;④制定学科导航建设人员的评估标准和激励机制,形成一个良好的人才激励和循环机制。另外,还应设置专职的管理人员,负责对学科导航建设进行全局协调和质量控制。

2.3优化检索排序功能

学科导航建设取得成功的一个重要因素就是具备功能完善的检索平台。一个优秀的学科导航应该具备以下功能:①提供多途径检索。学科导航除必须具备的关键词检索外,还应提供二次检索、高级检索、网址检索、全文检索等检索入口,扩大用户的检索角度,方便用户从多途径查找信息。在不影响检索效果的前提下,页面设计尽量简洁,检索界面清晰明了,易于操作。②提供组配检索。组配检索是指利用布尔逻辑运算符连接各个检索词,由计算机进行相应的逻辑运算,找出所需信息的检索方法。它可以限定检索范围,提高用户对于检索结果的满意程度。学科导航可以通过组配检索,增加检索的多样性和灵活性,提高系统的易用性和可操作性,从而提升检索效率。③可供选择的检索条件。学科导航可以通过设定前方匹配、中间匹配、完全匹配、模糊匹配、精确匹配等检索方式,让用户根据自身需求选择合适的检索条件,获取更加理想的检索结果,增加检索的准确性和一致性。同时,学科导航应该可以让用户自主设定需要显示的字段内容、每页输出的记录数量,并根据需要对输出结果进行相关度与检索点排序,以便用户快速定位所需资源[6]。

2.4提供交流互动功能

要想建设具有较高学术价值的学科导航,仅仅依靠建设者的力量是难以实现的,需要多方人员参与,尤其是学科专业人员,必须采取多种方式在学科导航建设过程中体现他们的优势和作用:①提供资源推荐功能。学科专业人员熟知学科资源,开辟一个板块专门收集学科专家对信息资源的推荐意见,可以完善学科导航的资源内容,真正实现网络资源的共建共享。但推荐的所有资源必须经过专门的管理员审核确认后才能纳入学科导航资源体系,否则可能产生大量的电子垃圾。②编制交互对话平台。学科专业人员是学科导航的最终用户,他们对学科导航的利用现状和满意程度,在一定程度上反映了学科导航的建设质量。通过交互平台与用户交流互动,及时征集用户的意见和建议,对学科导航的优化和完善具有不可替代的作用。③开设学术讨论园地。高校图书馆可以直接利用互联网中很多成形的论坛模版为学科专家提供学术讨论平台,从用户的理论探讨和经验交流中,把握学科发展的前沿动态,从而对网络学术信息资源进行更加科学合理的评价和推荐。

[1]刘秀华.关于我国学科导航共建共享的思考[J].图书馆建设,2008(11):29-31,35.

[2]刘秀华.学科导航系统建设的“用户中心模式”[J].图书馆杂志,2009(2):49-52.

[3]王涛.基于层级标签的社会标注模型研究[D].大连:大连理工大学,2013.

[4]Surowiecki,James.Wisdom of Crowds:Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business,Economies,Societies and Nations[M].New York:Doubleday Publishing,2004.

[5]张以舒.高校图书馆自建学科导航库的现状及优化策略——基于“211”学校中的32所院校图书馆的调查[J].山东图书馆学刊,2010(5):68-70,112.

[6]汪琴,等.学科导航门户的可持续发展研究——以CALIS学科导航库为例[J].情报理论与实践,2012(8):120-124.

熊燕女,1983年生。硕士,馆员。研究方向:文献资源建设。

G250.73

(2015-09-09;责编:王天泥。)