关于法国作家

2015-12-15赵玫

赵玫

我曾经为很多法国作家的作品写过书评。早先是巴尔扎克、是雨果,后来是纪德、是杜拉斯、是波伏娃、是西蒙,后来又是昆德拉。

在我的一篇书评《背德者纪德》中,我曾写道:对我来说,纪德是法国人这一点非常重要。因为我一直觉得法国的文学以及艺术有她极为特殊的价值。自由的纪德来自自由的法国,或者说,只有法国才会产生出纪德这样的作家。法国的文学传统不仅仅是巴尔扎克,是雨果,是左拉,法国的文学中也还有《追忆似水年华》这样的现代主义的代表作。法国无疑是浪漫主义的国度,但法国同时是先锋的,前卫的,另类的,探索的,并且严肃的。应当说法国的无论电影还是小说,都始终走在世界的前沿。譬如以戈达尔为代表的法国新浪潮电影;譬如以罗布·格利耶为旗帜的法国“新小说派”。这些都是我曾深入研究并深深喜爱的东西,我因此而热爱法国,热爱法国对于艺术的追求和思想。所以我会说纪德是一位法国人无比重要,因为他不但代表了法兰西的浪漫同时还执着于精神的探索。

法国新小说派的作品对中国文坛的影响也很大。诸如罗布·格利耶的作品。克罗德·西蒙的作品。当然也包括杜拉的小说,特别是她早期的《琴声如诉》。这些充满了探索精神的作品无疑向我们展示了种种崭新的创作的可能性,使我们得以用他们的方式来写作我们的小说。比如西蒙在跑马中对行进的动感描述,以及他对于时空的一种崭新的解释;比如杜拉的那种情感的方式、语言的方式,她的那种电文式的短句子。

克罗德·西蒙是奇特的。他的小说甚至比批评还要难读。他的小说中那种可以称之为感性的、情感的东西很少,他的故事被他的色彩、气味、线条以及时空的解释全部淹没了。西蒙是一个过于形式化的作家。我喜欢他对状态的描述。比如他在《弗兰德公路》中所描写的战争。他说,在战后的一个炎热的午后,在尸横遍野的战场上,那战争的光荣和气味就悬浮在刺刀的白刃上。我喜欢“悬浮”这两个字(尽管这是被翻译过来的词汇),因为这两个字使战后的一切成为可感可触的。你甚至能够透过他的文字,闻到太阳下腐尸的气味。西蒙还善于通过不同的视角,把状态描写得充满了动感。他还尝试着把动态做静止的描述,这样运动的过程便被无限止地拉长了。西蒙的种种探索仅仅是为了解释一种崭新的时空关系。他后来的作品越走越远,以至于纸面上呈现的文字状态都很奇异了。

西蒙是技术的,但同时也是哲学的。他的探索对于感性是一种提升。我一直觉得人不能只凭借感觉写作。透过西蒙我们知道,若想把写作继续下去,他的思考就应该是深邃的,哲学的,并且与众不同的。他的作品在充满灵性的同时,也要充满对技术的敏感和机智,并将此提升到形式哲学的高度来认识。要有一种形式的自觉。

最早把杜拉带来中国的,是王道乾先生。王先生把杜拉翻译得可谓至善至美。王先生的《琴声如诉》《情人》《痛苦》,还有后来的《物质生活》,我几乎都是在第一时间读到了他的译文。因为杜拉,我便也熟悉了王道乾先生的译文。王先生的文笔如泣如诉,异常优美。他不仅翻译了杜拉的句子,还翻译了她的灵魂。

最初结识杜拉,是在20世纪80年代中期。读《如歌的行板》。想到柴可夫斯基那感人的乐章。从此被诱惑。听这个谜一样的法国女人那如歌般的诉说。就记住了琴声。还有海浪。男孩儿的手。那手的冰冷的骨骼。就像是我自己的故事。如此我结识了杜拉。那时候她还健在。在诺弗勒城堡或者特鲁维尔的黑岩旅馆,她正满怀激情地写着《情人》和《痛苦》。还有,她那永恒的经典《广岛之恋》。

就这样慢慢走近杜拉。一个如此深邃的女人。感慨于她竟然那样纯粹。那么彻底地把爱当作生命。一个年迈的女人怎么能这样?那是我们不能与之相比的,因为,我们的内心永远不会具备她那种那么强大的爱的力量。她仿佛是为爱而生。直到那个寒冷的早春她告别了巴黎。那个飞扬着而去了的杜拉斯。那段生命的永恒。而我们只有聆听。在她的书中。那所有的字和句。

很多年来我热爱杜拉。那是一种经久不息的也是非常疲惫的爱。没有谁要求我这样做,但是我做了。因为杜拉斯之于我,就是写作和激情。

很多朋友知道我喜欢杜拉。后来这成为一种持续不断的状态。这样无论好还是不好,却是我无法选择的。让生命中有一个女人,与你心心相印。你便有了依托。仿佛始终有人做伴。而且是一个熟人。在你的身边,说着她的故事。而你听。与她分享她的痛苦与爱情。那痛苦与爱情也是你所熟悉的。因为你了解她,就像了解你自己。

这就是一种关系。一种关于灵魂的关系。你不管那个女人是不是有时会让人难以忍受,但她就是亲近着你的灵魂的那个人,让你和她建立起了一种联系,一种牵挂,甚至一种信念。

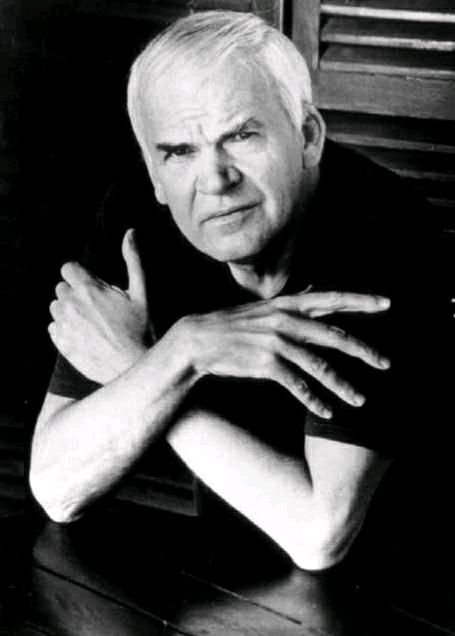

慢慢地喜欢上了昆德拉还因为昆德拉终于成了那个法语写作者。他后来的作品几乎都是用法语写作的,这证明他驾驭法语的能力。之所以很在乎昆德拉的用法语写作,也因为我一直是法国小说最忠实的读者。我喜欢太多太多的法国作家,不论他们属于哪个时代哪个流派。而且我对法国文学的未来,也充满了憧憬和信念。

按照昆德拉的观点,在欧洲小说史中,整个19世纪都属于法国。那是因为在那个年代,世界上最伟大的作家都生活在巴黎。但20世纪昆德拉没有把小说的历史留给法国,尽管在20世纪中,法国依然不乏文坛巨匠。譬如普鲁斯特、纪德、萨特、加缪,以及后来新小说派的那些如此优秀的作家们。如今置身于法国文学背景中的昆德拉,不仅成为法兰西文化中的一个宝贵的组成,而且还继承了法国小说探索的精神。在光彩夺目的法兰西文学中,昆德拉的加入,无疑又为这个文学的国度增添了一道灿烂的闪光。

另一位在我的创作中产生深刻影响的艺术家,是法国新浪潮电影的代表性人物戈达尔。

来自巴黎左岸的艺术家。他之所以是伟大的,因为他创造了法国电影的一种崭新的样式,让人觉得既陌生而又兴奋的那种。特别是他的《芳名卡门》,影片不再是一个完整的单线条的故事,而是由无穷意象组成的一个支离破碎的完整,完全没有关系的画面交替出现,相互消解。一些人在抢银行、导演戈达尔以病态方式的介入、我行我素不断行进着的四重奏、音乐中不时涌来的那清晨或黄昏的海浪。没有前因后果,没有解释,人物之间没有关系,甚至画面的呈现也是无序的。抛开戈达尔所要表现的思想不说,单单是这种蒙太奇的拼接就非常有意思。故事在被拼接时消亡了,而拼接本身却产生了意义。

这就和小说发生了联系,戈达尔的画面就等于是小说中的语言。那种蒙太奇语言的崭新使用,就像是搭积木一样地组合出新的意义。不同的搭法会产生不同的效果,所以形式不单单是内容的载体,也是一种非常积极的因素,它会改变小说中的一切。戈达尔的电影让我认识了“形式”的意义,这是对长久以来“内容决定形式”这种传统观念的彻底颠覆。

因为有了雷奈,有了戈达尔,还让我们看到了新小说和新浪潮共同探索繁盛的景观。看到了《广岛之恋》《印度之歌》以及《去年在马利昂巴》那样的先锋电影。

关于技术。任何的创造性都来自对自身传统的背叛,并由此发现和创造一种前所未有的技术。我所以喜欢 “技术”这个词汇,是因为我觉得在技术这个词汇中可以找到一切创新的手段。技术之于我一直是一个清晰明确的概念。其实技术有时候就是一种观念。所以我喜欢将技术混杂在文字中,甚至混杂在认知和情感中,混杂在你的思想和哲学中。新的方式有时候就是会带来新的哲学。在意绪流淌的时候,景象就是思想。于是技术也就负载了心意。

我一直觉得形式是一种十分微妙的东西。它很具体但又很形而上。所以我总是喜欢用搭积木来比喻我所理解的关于形式的理念。文字或者语言就像是积木,是一种固定不变的物质,但拼接的方法却无穷无尽。不同的搭法就必然会产生不同的物体,而形式的意义就隐藏在那不断变化着的拼接的方式中。这便是形式为什么总是能吸引我,因为你将在拼接的方式中创造出无穷奇迹。

很多年来我痴迷于这种搭积木的游戏。总是处心积虑地寻找着各种不同的组合方式,希望在变幻中产生出新的物质。特别是在开始写作的那些年中,我的作品中充满了那种形式感。意绪的任意流淌、时空的倒置、凝固或是运动的文字的画面、反理性、乃至标点和字体的变异……我不知道那样的写作状态是不是很好,但有一点是肯定的,那就是尝试本身所产生的向固有形式挑战的意义。日后我的作品所形成的基本风格,便是由此而奠定的。