陕南特色农业资源旅游开发的SWOT分析及策略研究

2015-12-13陈绪敖

余 谦,陈绪敖

(安康学院 经济与管理系,陕西 安康 725000)

一、问题的提出及文献回顾

中国是个传统农业大国,拥有丰富的农业资源和深厚的“乡土文化”积淀,这在某种程度上主宰着“这个民族的思想情感意向和文化价值判断”[1]。工业化、信息化、城镇化快速推进的今天,利用闲暇时间远离城市紧张的工作,返璞归真、回归自然、寻根探友的传统文化情结促使了人们对乡村的迷恋。加之农村交通、通信等条件得到不断改善,退耕还林和山川秀美工程、社会主义新农村建设等重要发展战略的实施,使农村、农业的面貌发生了根本性变化,为我国农业旅游提供了发展机遇。充分利用农业特色资源,开发农业旅游,促进传统农业与第二、三产业的融合发展,提高农业资源的生态效益、经济效益和社会效益的有机统一,成为我国农业产业转型发展的有效路径选择。

农业旅游也称观光农业、旅游农业、乡村旅游[2],是以农业自然景观、农耕文化、乡村空间为资源开发旅游产品,为游客提供特色服务的观光、游览、休闲、度假、科普、考察、购物等形式的旅游活动的一种农业经营形态。随着我国旅游业由传统的观光旅游向休闲、度假旅游等多元化趋势发展,农业旅游、乡村旅游引起了学者们的广泛关注。在中国期刊全文数据库以“农业旅游”为检索词,以“主题”为检索项搜索到论文1340篇(1989-2014),以“篇名”为检索项有论文775篇(1989-2014),以“关键词”为检索项可以获得论文395篇(1995-2014),研究的内容主要涉及农业旅游的概念[3-5]、农业旅游资源及评价[6-8]、农业旅游开发模式[9-12]、农业旅游产品及市场[13-14]、国外农业旅游发展成功经验[15-17]等内容。这些相关研究成果为陕南农业资源旅游开发提供了案例参考和理论借鉴。

二、研究区概况

陕南地处秦巴汉水之间,地理位置为东经105°~111°,北纬3l°~34°,总面积约6.9万平方公里,其中丘陵山地约占90%,海拔1500~3000米,北与关中以秦岭为界,西与甘肃接壤,东与河南相邻,南与四川、重庆、湖北毗连,位居巴蜀文化、荆楚文化、秦陇文化和中原文化的交汇处,在行政区划上包括汉中、安康和商洛三市。作为中国南北气候过渡带,具有良好的生态环境,适合多种植物生长,使陕南成为我国重要的“物种资源库”和“生物基因库”[18]。

特殊的自然地理环境与人文历史积淀,铸就了陕南独具特色的农业旅游资源。通过“一村一品”、“一乡一业”及国家级、省级休闲农业与乡村旅游示范县、示范点建设,陕南现已拥有汉中市留坝县、安康市平利县、商洛市柞水县等多个国家级、省级休闲农业与乡村旅游示范县;汉中市城固县刘家营村、汉中市陕西朱鹮生态农业发展有限公司、安康市民康农林科技开发有限公司、商洛市陕西桃花源现代生态农业有限公司等全国休闲农业与乡村旅游示范点;汉中市汉台区河东店镇花果村、勉县勉阳镇黄家沟村、平利县城关镇龙头村、商南县金丝峡镇庙台子村等省级休闲农家明星村;平利县长安镇高峰村、汉中市汉台区铺镇狮子村、洛南县城关镇尖角村、汉阴县涧池镇紫云村、商洛市商州区黑龙口镇里程村、西乡县峡口镇江榜村、商南县富水镇王家庄村、城固县桔园镇郭家山村、石泉县池河镇明星村等“全国一村一品示范村”及100多个“陕西省一村一品示范村”。利用优势农业资源开发“一村一品”,加快美丽乡村建设,促使特色农产品园区化发展,深入挖掘地方传统民俗文化成为陕南农业旅游开发的重要经验。

三、陕南特色农业资源旅游开发的SWOT分析

(一)优势(strengths)

1.农业生态资源优势显著。陕南地处国家重点生态功能区,同时是南水北调水源涵养地,拥有丰富的山、水、林、草资源及农特产品,农业生态资源优势突出。作为汉江发源地及汉江上游的汉中市素有“小江南”、“天府之国”和“鱼米之乡”之美称,被公认为地球上同一纬度生态最好和最适宜人类居住的地区之一,境内有大熊猫、金丝猴、羚牛、朱鹮等珍稀动物;有长青等5个国家级自然保护区;有黎坪等4个国家森林公园;油菜花节已经成为美丽汉中乡村旅游的名片。同处汉江上游的安康市拥有生物资源品种达4612种,树种2157种,经济植物2000余种,素有“物种基因库”、“漆麻耳倍之乡”、“药材宝库”之美誉,常年上市交易的农林特产品600多种,蚕丝、茶叶、生漆、桐油、木耳、厚朴、杜仲、板栗、党参、核桃、柑橘、黄姜、黄连、苎麻等传统林特产品产量在陕西乃至全国名列前茅。安康有化龙山等4个国家级自然保护区,有南宫山等5个国家森林公园。商洛市位于秦岭南麓,因商山、洛水而得名,素有“八山一水一分田”之称,境内遍生野生纤维、淀粉、油料等农林特产260多种,现有中药材品种1192种,其中大宗道地中药材265种,有各类自然保护区及珍稀动物保护区48处,商南金丝峡、镇安木王山、柞水牛背梁、山阳天竺山等旅游景点具有较高知名度。

2.名优农产品众多、特色农业产业园区快速发展。陕南名优农产品众多,汉中仙毫、汉中附子、洋县黑米、城固蜜桔、宁强华细辛、宁强雀舌、略阳猪苓、略阳杜仲、略阳天麻、略阳乌鸡、镇巴腊肉、紫阳富硒茶、平利绞股蓝、岚皋魔芋、白河木瓜、宁陕香菇、商洛核桃、商洛丹参、镇安板栗、商南茶叶、丹凤葡萄、柞水黑木耳等获得国家地理标志产品标识。特色农产品规范化、标准化、商品化、市场化、园区化发展,至2013年,陕南三市省级农业产业园区已经发展到75个,为观光农业、休闲农业和旅游商品开发打下良好的产业基础。

3.交通区位优势突出。陕南是连接西北、华北、华中与西南地区的重要交通枢纽,处于关天经济圈、武汉经济圈、成渝经济圈的几何中心,这种区位优势在西部大开发背景下,近10年来交通基础设施建设取得了突破性进展。到2013年底,过境陕南的铁路有西康、宝成、阳安、襄渝和西合等线路,高速公路有京昆、包茂、福银、沪陕和十天等线路,国道有210、108、316和 312,省道有 210、211、309、310、102、308、207、307、202和 203,民航客运有汉中—西安、安康—西安两条航线。随着交通基础设施的改善,陕南已经成为我国西部南北生态旅游大廊道的重点区域之一,自驾游、休闲农业生态游、农家风情游、田园风光游等旅游项目得到快速开发和发展[19]。

(二)劣势(weaknesses)

1.特色农业资源旅游开发深度不够,产业关联效应不强。农业资源旅游开发,首先要建立“大农业”的经营理念,以规模化、园区化种植为自然景观,加强整合土地、资金及公共辅助设施等资源。目前,陕南农业资源旅游开发大多是以农户家庭为经营主体,受土地、资金、人才、管理等条件的限制,农业旅游产品主要是以吃农家饭的“农家乐”为主,没有充分整合农业景观、农耕文化、农事生产体验及特色农产品商品化开发等项目,农业旅游依然处在规模小、产业链短,旅游产品的观赏性、体验性不强的低层次运营阶段。这种低层次运营不能很好地发挥旅游业综合性、关联性强的特点,产业整合效应也相对较差,同时导致游客逗留时间较短,旅游消费水平较低,旅游重游率和满意度评价不高等问题。

2.缺乏专业化经营管理人才,旅游产业发展低端化。农业旅游与历史人文景观旅游不同,主要依靠乡村美丽的自然风光吸引游客,农业景观的特色化、规模化、标准化将决定农业旅游由低端向高端化发展。其中,特色化是指依托区域特色农业资源、民俗文化形成主题鲜明的“地方印象”,如汉中城固桔园、安康汉阴古梯田;规模化是指农业景观要达到一定的规模和体量,如千亩茶园、万亩荷塘等壮观的自然风光,满足游客观赏、休闲、体验、娱乐的目的;标准化是指在主题特色化、景观规模化的基础上,旅游辅助设施、旅游服务达到满足游客“食、住、行、游、购、娱”的心理期望。通过对陕南乡村旅游的实地调研,发现目前具有特色化、规模化、标准化的乡村旅游目的地还较少,农业旅游还是以家庭经营为主,缺乏专业化的人才队伍,经营水平参差不齐,鱼龙混杂,行业监管滞后,恶性竞争严重,不利于农业旅游向高端化发展。

3.没有很好地挖掘乡村文化资源,缺乏对农业旅游资源的整合与创新。旅游是满足人们“高层次需求”的产业,游客追求在回归自然中勾起的记忆、认知、审美等心理活动,达到享受生活、激发情感的目的。因此,旅游资源的开发要创造一种意境,使人们在旅游过程中能够产生愉悦的回忆,激发对美好生活的向往。农业旅游资源开发就是要深入挖掘传统农业文化,通过自然、淳朴、娴静的乡村文化与城市文化形成较大差异,由此激发游客的美好憧憬和回忆及对乡村生活的迷恋,从而达到激发情感的目的。目前,陕南农业旅游开发对乡村文化的挖掘不够,许多旅游景点缺乏古朴、纯真、自然、生态的文化元素和符号,旅游产品缺乏创意,旅游项目雷同,缺乏特色,不能很好地满足游客的高层次需求。

(三)机遇(opportunities)

1.政府政策支持力度较大。充分开发农业资源,全面拓展农业功能和领域,发展乡村旅游,促进农民致富增收,受到了国家及地方政府的高度重视。陕西省政府《关于陕南突破发展的若干意见》(2006)中指出:“陕南要加快发展生态旅游、休闲旅游、观光旅游等产业”;《陕南循环经济产业发展规划》(2009)指出:“旅游产业是陕南最有条件、最有可能率先突破发展的产业之一。”国家从项目布局、资金预算、管理政策等多方面扶持陕南三市积极发展旅游产业。

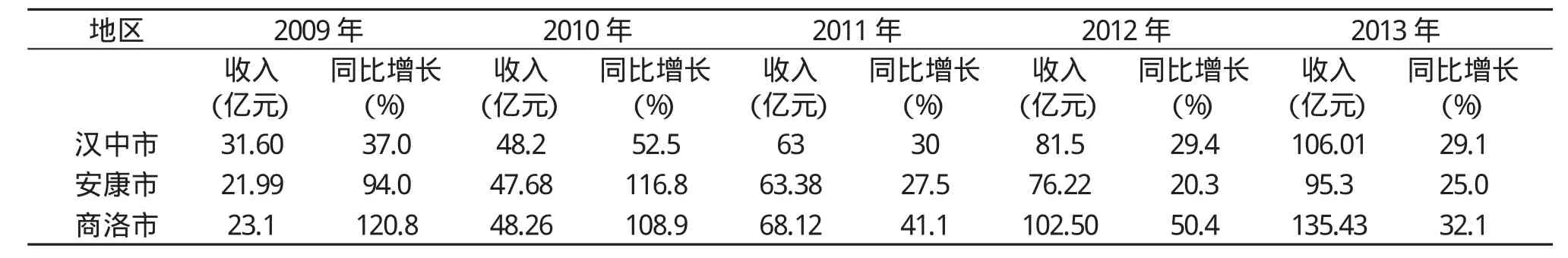

2.陕南农业生态旅游产业市场前景广阔。近年来,陕南旅游业取得了较快发展,旅游收入不断增长(如表1所示)。陕南自然生态旅游资源与关中人文历史资源、陕北黄土高原及红色旅游资源形成了鲜明的对比,差异巨大,竞争力强,为陕南农业旅游错位开发提供了良好的市场发展前景。

表1 陕南三市2009—2013年旅游收入增长状况

(四)挑战(threats)

1.区域自然地理环境的制约。陕南地处秦巴山区,山地丘陵面积占总面积的90%以上,这里既是我国的生态保护屏障,又是生态环境脆弱地区,农业资源旅游开发过程中受到自然环境保护的制约,在开发过程中必须坚持生态效益、经济效益和社会效益相结合的原则,走可持续发展的道路,在发展经济和保护生态之间平衡好发展思路。

2.产业发展同质化恶性竞争的挑战。陕南属于经济欠发达地区,旅游业发展受到市场、资金、人才等限制,目前农业旅游产品开发以农户家庭经营的农家乐为主,特色旅游产品匮乏,经营模式雷同,容易与周边地区以及区域内旅游产品形成同质化恶性竞争。

四、陕南特色农业资源旅游开发的策略

(一)主题差异的品牌化策略

农业受到地理条件的影响,不同地区农业耕种及作物有明显的差异,进而形成了地域风格各异的特色农业资源及农耕民俗文化。陕南是我国自然生态资源最丰富、特色最突出的地区之一,特色农业资源品种多,产业化、园区化发展初具规模,农业资源的旅游开发要十分注重特色生态自然资源与丰富多元的陕南民间文化、汉水文化、秦巴山地文化融合交汇,同步开发,形成特色鲜明的“陕南印象”,积极培育和塑造区域旅游品牌。

(二)资源整合的规模化策略

旅游产品的综合性要求农业资源旅游开发必须要树立“大农业”的开发观。“山地化的生态经济产业集群式开发山区,既是时代的迫切要求,也是区域比较优势发挥的内生动力。基于自然和人文科学融和审视的山区(山地)开发,才能解决自然工程、社会工程,自然技术和社会技术的高度融合。”[20]根据产业融合、产业关联、产业耦合的要求,积极整合农业资源,通过土地流转、合作开发等手段促使传统农业种植规模化、园区化,形成具有一定规模和体量,能够满足游客观光、休闲、体验、求知等要求的旅游景观及活动项目。同时,要系统化开发陕南特色农产品、传统工艺品、地方风味特色饮食、民俗文化项目等,加强资源整合,延伸产业链,满足游客“食、住、行、游、购、娱”等多元化需求,推进规模化经营,发挥旅游业的联动效应。

(三)社区参与的原生态化策略

社区参与是区域旅游可持续发展的重要保障,农业资源旅游开发只有让当地居民、社区参与其中,才能促进当地农民就业、带动相关产业发展、促进当地民俗文化传承与保护。从农业旅游开发的特点和陕南用地情况看,农业资源旅游开发不宜整迁整建,应因地制宜积极引导农户和社区参与到建设之中,包括让当地农户及居民参与旅游开发规划和决策,参与旅游经济活动,这样才能真正促使区域农业旅游保持原生态化。旅游者从当地人那里了解地方风俗文化、品尝地道饮食,感受传统农耕情趣;同时,只有社区参与也才能够使当地人受益,共享旅游业带来的效益,从而支撑产业持续发展。

(四)管理服务的规范化策略

农业旅游的目的地一般在乡村,旅游者以自驾、家庭及亲朋好友结伴游为主,风格具有多样化。旅游交通标识体系化、旅游餐饮住宿管理规范化、旅游服务设施标准化,都能很好的提升游客对旅游目的地的评价。如前所述,陕南农业旅游从业人员总体业务素质能力还偏低,经营管理经验不足,在农业资源旅游开发初期,需要政府积极发挥引导作用,通过政府及行业组织的质量等级评定及星级认证管理等措施,促使旅游企业和农户规范化经营,维护游客权益,同时大力提升旅游基础设施的建设水平,使游客在旅游过程中切实感受到周到的服务,获得的满足超过自己的预期,从而重游和吸引更多的游客到陕南旅游。