民族家庭结构转变的人口学分析——基于人口普查数据

2015-12-12晏月平廖爱娣

晏月平 廖爱娣

1982年以来我国经历的独特的人口政策和制度实践,是中国历史上迄今为止经济社会发展与变迁最剧烈的阶段。特殊的计划生育政策与经济社会转型,促使民族家庭结构和功能也发生了显著变化。

一、民族家庭户发展及特征

计划生育政策作为基本国策自20 世纪70年代强制实行以来,我国民族家庭结构便呈现小型化、核心化特征,传统家庭功能逐渐淡化,新功能的诞生。

(一)规模持续缩小

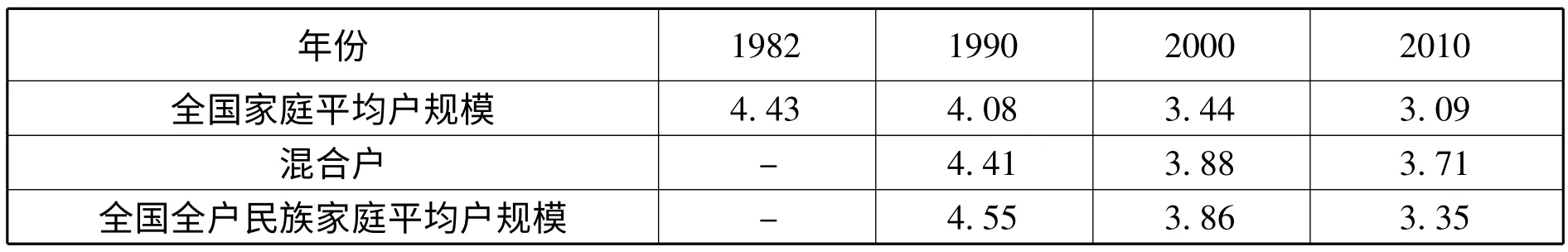

家庭人口构成对民族平均家庭规模产生一定的影响,“三普”—“六普”数据显示,1982年以来家庭规模明显下降(表1),全户为少数民族的平均家庭规模最大,其次为汉族和少数民族混合户,两种规模基本接近,全国平均户家庭规模排第三。1982~1990年,全国家庭平均人口下降0.35 人,“五普”下降0.64 人,“六普”再下降0.35 人。同时少数民族家庭户人口规模和全国趋势基本一致,其中混合户家庭1990~2000年下降0.53 人,2010年再下降0.17 人,速度在放缓;全户民族家庭平均规模从“四普”的4.55 人降到“五普”的3.86 人,下降0.69 人,降幅最大,“六普”再下降0.51 人,相比此期间全国家庭平均人口规模降幅更大。

表1 全国及民族平均家庭人口规模 单位:人/户

(二)小规模家庭数量持续增长

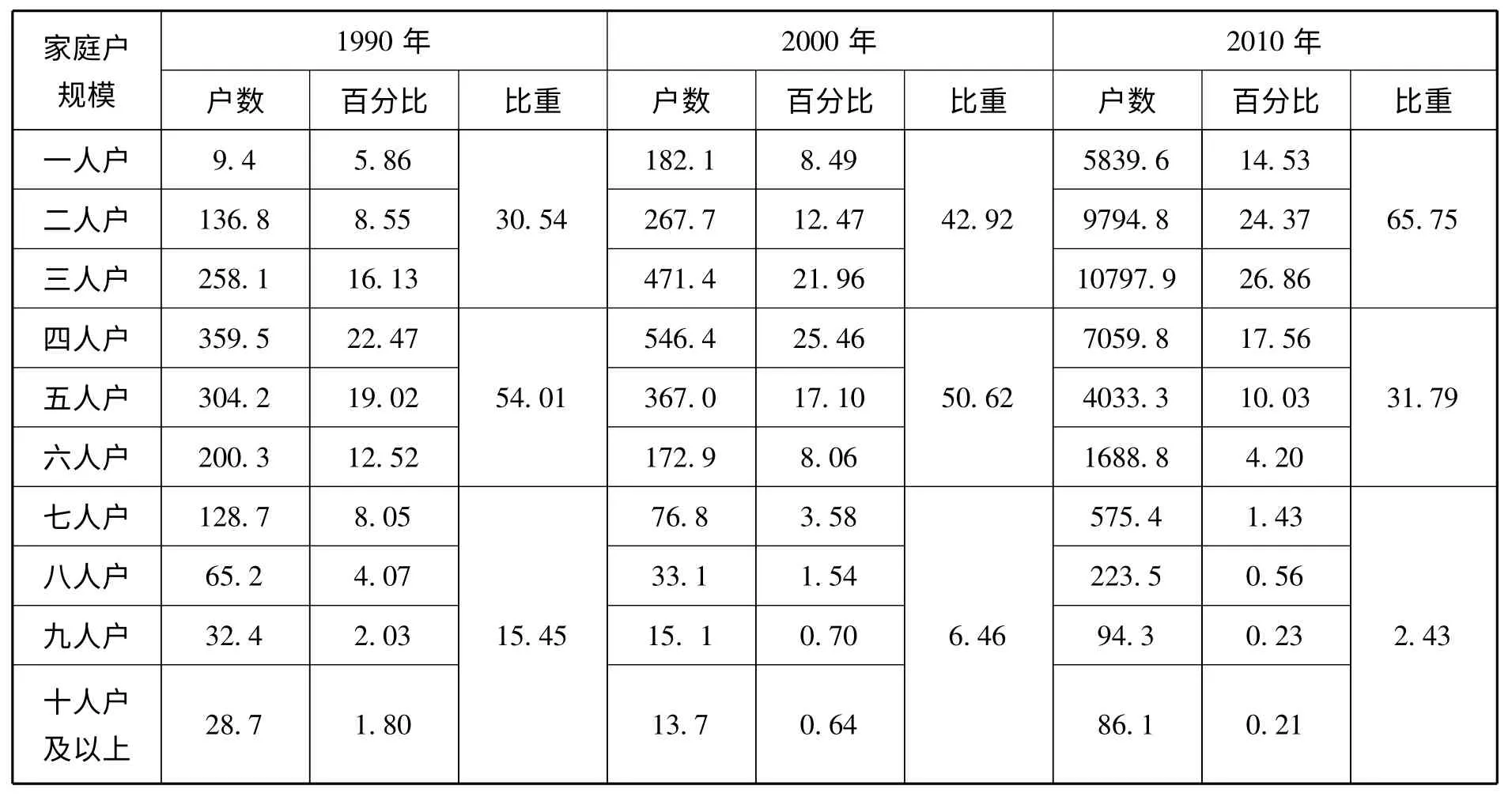

1990~2000年,全国民族小规模家庭户(1~3 人)占家庭户总数增长12.38% (表2);2000~2010年增长达22.83%。1990~2000年,民族中等规模家庭户(4~6 人)占家庭总户数下降了3.39%;2000~2010年降低了18.83%。1990~2000年,大家庭户规模(7 人以上户)占家庭户比重快速下降,降幅为8.99%,2000~2010年下降4.03%。可见,民族小规模家庭数量稳中有升,4人以上中等规模家庭逐年递减,与汉族家庭一样,民族家庭规模小型化趋势越来越明显。

表2 全国民族家庭户规模 (单位:万户,%)

(三)单一民族户比重最高、类型多样化

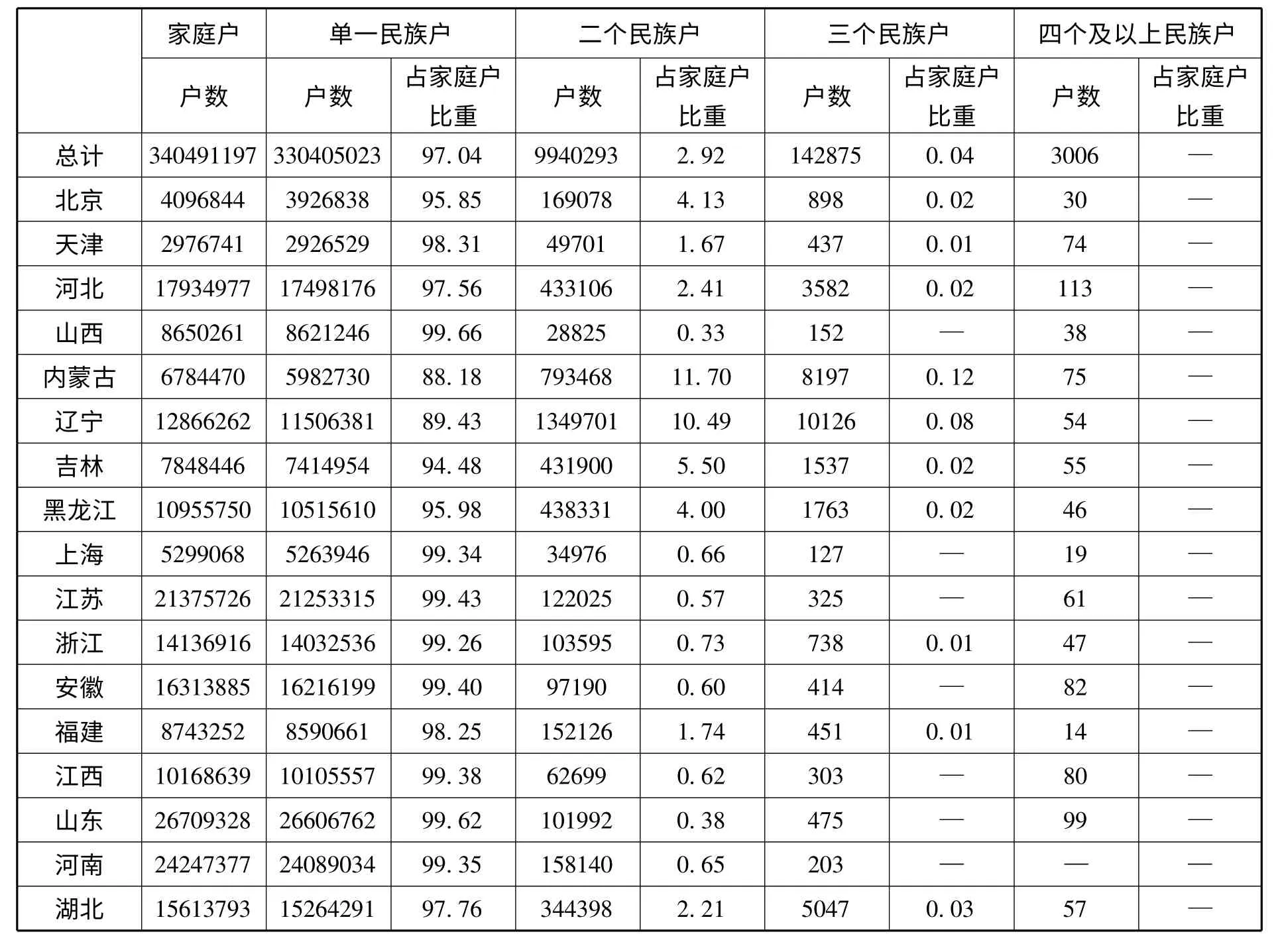

2000~2010年全户民族混合户户数增加了4281271 户(表3),其中单一民族户增加4208648户,即超过98%的民族混合户数量增加,2000~2010年,提高了0.47 个百分点,是各民族户家庭比重最高的;2 个少数民族户数增加了69570 户,下降了0.47%;三个少数民族户数增加2958 户,提高了0.01%;四个及以上增加了95 户。即,2000~2010年,民族混合户数量都在增加,所占比重只有2 个民族户的家庭呈下降趋势。可见,少数民族也以三人户家庭为主体,两代人组成的核心家庭占绝大多数。同时,民族单人家庭、空巢家庭不断涌现。

表3 2000、2010年全户少数民族家庭混合户中民族混合户户数及比重(单位:万户、%)

(四)地域分布呈新特点

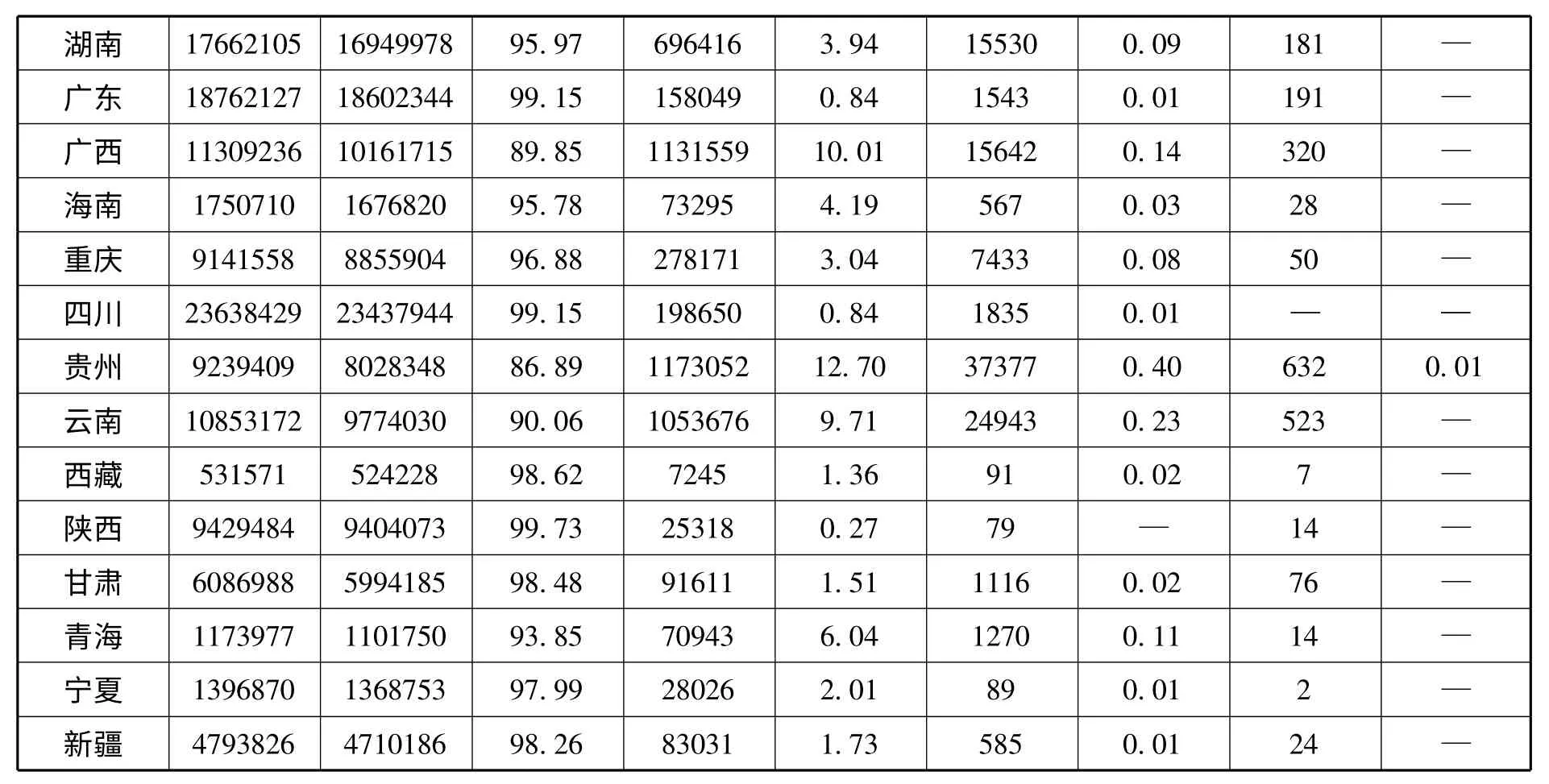

2000~2010年各省都有民族混合家庭分布,且基本均衡(表4、表5)。全国单一民族家庭户比重上升了0.22%,2 个民族户家庭下降0.23%,三个及以上基本没变。2000年,单一民族户家庭占总家庭户比重低于95%的省份有:内蒙古、辽宁、吉林、广西、贵州、云南、青海;2010年,上述7 省区除吉林外,其余均低于95%,除辽宁外,其余5 省区均分布在西部地区。

2 个民族户家庭也基本集中在西部,2000年比重最高的是贵州(12.7%),辽宁、内蒙古、广西也超过10%。东部地区比全国平均值高的有北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江和海南,比重相对较低的是山西;中部地区高于全国平均值的仅湖南;西部6 省区低于全国平均值的是四川、西藏、陕西、甘肃、宁夏和新疆。2010年比重最高仍是贵州,比2000年下降0.66%。东部有北京、吉林、辽宁、河北、海南与黑龙江高于全国,辽宁高达10.49%;中部湖南最高,超过全国水平;西部有内蒙古、广西、海南、贵州、云南和青海超过全国。

表4 2000年份各地区家庭户中民族混合户户数及比重(单位:户、%)

资料来源:2000年人口普查中国民族人口资料

2000年,三个民族户家庭各省均有分布,户数最少是陕西。超过全国值的东部仅有辽宁,中部有湖南,西部有内蒙古、广西、重庆、贵州、云南、青海,比重最高是贵州(0.4%),超过全国值近10 倍,该省共37377 户。2010年,贵州最高,达0.45%,说明其多民族家庭户在增加。超过或与全国值持平的有内蒙古、辽宁、湖北、湖南、广西、海南、重庆、云南和青海,其中5 省份在西部,说明多民族户大家庭集中在西部地区。

表5 2010年各地区家庭户中民族混合户户数及比重(单位:户、%)

资料来源:第六次人口普查资料计算

四个及以上民族混合户家庭,2000年河南与四川没有,贵州最多,其他省份数量很少,从2户至632 户不等。2010年,全国增加了1091 户该类型家庭,最多的是云南、贵州,比2000年分别增加了758、612 户,宁夏没有,山西1 户,山东、安徽和陕西均为2 户。可见,多民族家庭户集中在西南地区。

(五)城、镇、乡比重不一

2010年,城、镇与乡民族混合户家庭数以乡比重最高,城市次之,乡比城市多6608.4 万户,镇数量最少(表6)。单一民族户比重城市最高,镇最低,镇比乡村低0.3%,比城市低0.57%;镇的两个民族混合户所占比重最高,乡村次之,城市最低;三个民族混合户镇与乡村均为0.06%,城市最低,这完全符合城市人口家庭规模小型化特点;四个及以上民族混合户数量乡村最多,无论乡、镇、城,占比均在0.00001%,多民族家庭户规模增加量远低于家庭户数量增长。

表6 2010年全国城、镇、乡民族混合户户数及比重 单位(万户、%)

民族家庭户的城乡分布可看出,由于城市经济社会发育程度相对更高,长期的城乡二元结构和人口基数较大等因素,致少数民族直接进入城市的数量相对较少,故我国城市单一民族户所占比重最高,2 个及以上类型相对较低。镇与乡单一民族户比重较低,2 个民族户比重较高;3 个民族户比重基本持平,这源于我国城市化进程推进,镇一级行政区域经济社会发育程度比乡村高,加上镇一级人口流动门槛比城市低,对民族人口流迁有比乡村更大的吸引力。可以推断,随着新型城镇化进程加速推进,镇一级行政区域民族混合户比例将持续走高。

二、民族家庭结构变迁的人口学解析

促使少数民族家庭结构发生重大变革的因素除了生育政策外,还有经济发展。尤其自20 世纪90年代中期以来,我国的经济社会制度、政治体制、行为生活方式等发生了巨大变化,导致家庭结构也发生了明显变化。一方面,从“血亲关系”到“婚姻为主”的核心家庭结构的变动。另一方面,从“血亲本位”到以“婚姻主位”的变动。不可避免地导致家庭外围结构对应的“父子轴心”到“夫妻轴心”①夫妻轴心家庭指由很少人组成的个体小家庭。的转变,该变迁代表家庭权力中心的转移与个体角色地位的变化。

(一)离婚率持续升高

我国第一次离婚高潮出现在1950年,当年全国粗离婚率1.99‰。1954年起大幅回落,保持在0.5‰左右。1960年后又是离婚高潮,接近1‰,1963年后再回落,1979年升至0.66‰左右。1981年《婚姻法》实施后再次进入高峰期,离婚总对数从1979年的31.9 万对上升到2009年的246.8万对,[1]30年增加214.9 万对,年平均增长7.16%。2013年全国共依法办理结婚登记1346.9 万对,粗结婚率9.9‰,比上年上升0.1‰,依法办理离婚手续共350.0 万对,比上年增长12.8%,粗离婚率2.58‰,比上年增加0.3 个千分点。②据《民政部发布2013年社会服务发展统计公报》,http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201406/20140600654488.shtml,2014年6月17日。

表7 全国粗离婚率、离结率变化

尽管上述两种计算方法各有利弊,但表7 可看出,自20 世纪80年代初至今,我国离婚率不断上升和离结率均呈上升趋势,且幅度较大。2005年粗离婚率和离结率比1979年高4 倍多,2013年持续攀升,离结率接近26%,即每10 对领证夫妻中,就有2.6 对离婚。

(二)婚龄性别变化

无论男性还是女性,汉族平均初婚年龄普遍晚于少数民族:2000年,汉族男性婚龄平均23.84岁,少数民族男性23.33 岁,相差0.51 岁,即汉族男性比少数民族平均晚6 个月结婚(表8);汉族女性平均婚龄21.81 岁,少数民族21.34 岁,相差0.47 岁。2010年,男女两性婚龄分别比2000年提高0.75 岁、0.72 岁,比1990年分别提高2.29 岁、1.15 岁。男女两性初婚年龄都在提高,男性更大。说明少数民族男性结婚人口比汉族小,N 多年后,汉族与少数民族家庭代际将发生变化,少数民族人口代际比汉族更替更快。

表8 不同年份汉族、少数民族平均初婚年龄比较 (单位:岁)

(三)差异性婚姻政策

第一类,“补充规定”结婚年龄,提倡晚婚;第二类,仅规定结婚年龄。考虑到当地少数民族生产生活实际,有些省没有明确提出鼓励晚婚;第三类,既规定婚龄,也提出禁止早婚;第四类,一些自治地方少数民族婚龄与汉族相区别或相同。少数民族实施的差异性婚姻政策,一方面大大减缓了人口急剧膨胀、人口规模持续扩张与代际传递;一方面使得子女加父母组成的核心家庭成为城市或镇的最基本家庭模式,导致民族家庭结构小型化趋势愈加明显。

三、民族家庭功能变迁

家庭具有一定结构,同时具备相应功能,家庭功能的社会性影响推动了社会的生存发展。当外部环境发生变动时,家庭结构及功能必将发生变化,即社会变迁影响家庭功能变迁。

(一)生育生产功能

以农业为主要生产手段的民族地区自然把劳动力再生产作为首要任务。而婚姻家庭重要功能之一是生儿育女,传宗接代。生育作为人类生物特征具体反映,尤其在经济社会发展落后地区、生产力水平和技术条件欠发达条件下便具有典型与现实意义。经济社会发展已促使家庭生产功能的社会性回归,即社会生产从家庭生产中分离出来。随着市场经济体制改革与推进,以家庭为生产单位的传统“男耕女织”逐渐消失,民族地区农民生产已逐步被纳入社会化大生产,生态农业、高原特色农业与现代农业由此产生,并成为市场经济重要组成部分。

在自然经济向市场经济转化过程中,民族家庭生产功能也悄然发生变化。从原来纯农业产业结构逐渐向农工商发展,农业产业比重日益下降,民族家庭生产功能呈逐渐萎缩趋势。“男工女耕”式家庭生产模式与“男女同工”现代生产型家庭大量出现。至此,民族大家庭依赖更多男性劳动力数量维持的家庭生产功能完全弱化,转而需要培养与发展更多高素质人才。也就是,促使民族家庭生育生产功能发生重要变化的是市场经济体制改革、家庭联产承包责任制的实行、改革开放的全面深入以及家庭生活生产观念的多样化变迁等。

(二)教育与赡养功能

家庭承担“人”的生产功能,但原有如教育和老人赡养等功能已随现代社会发展逐渐部分外化,由社会承担。现代社会发展要求劳动者须具备较高文化素质、专业的生产知识和较高的劳动职业技能,但这些几乎无法由各家庭独立完成,必须与社会共同合作。快速城镇化和大量农民外出,农村家庭教育功能受更大冲击,不少农村家庭只能负担子女养育功能,隔代扶养对子女知识、道德、技能培训等几乎无法实施,有些完全依赖社会。民族家庭教育功能日趋弱化,仅保留道德品质教育和民族文化传授等内容,学校或社会成为青少年全面接受科学文化知识、提高职业素养和职业技能的重要场所。

大量少数民族家庭功能减弱与部分功能外化可解释为:一是在经济社会发展大环境下,受勤劳致富、生活质量提高和相关利益驱动,强化了家庭更多经济功能,人们可花更多时间从事经济活动,即使具备家庭教育能力的家长也选择把子女教育交给学校;二是多数少数民族青壮年外出,家庭处于不完整、不稳定状态,影响子女成长教育;三是家长或扶养人文化水平普遍不高,无法实现知识更新,缺乏现代知识与技术,难以胜任教育职能,只能依靠社会与学校。

(三)消费功能

传统家庭经济重心是发展生产,通过发展与扩大生产满足自身及家庭发展需要。现代家庭重心已逐渐将生产转化为消费,通过消费满足家庭多样化发展与高层次需求,家庭从原有“生产单位”转为“生活消费单位”。消费基础或前提由经济活动带来收入,而家庭贫困很难实现消费。随着经济社会发展,很多民族家庭虽延续原有直接生产和消费方式,但形式和内容已发生重大变化,从直接生产和消费转为部分农副产品自给自足、更多劳动成员就业与消费方式变化;消费结构从单一消费扩展到多元模式,消费方式不断丰富。这些变化既有来自家庭结构与功能变迁的原因,也有来自各项社会制度变迁和政策导向。应该说,民族家庭消费功能正朝着越来越丰富的方向发展。

(四)情感和保护功能

家庭作为人类情感活动最集中的场所,也是家庭特有功能。比如大家庭或大家族可以在小的个体家庭遭遇困难时施予援助,或及时调解纠纷。家庭势力大小决定了其在村里的地位和影响力。如果家庭人多便势众,还可能带来情感丰富与保护功能的增强,人丁单薄则相反。农村仅一个儿子的家庭,长辈往往需承担更大经营家庭势力重任,还不断督促儿媳多生。此外,传统家庭还具有政治功能,大多通过婚姻达到政治联姻目的,比如传统社会上层阶级的“门当户对”,现代家庭该项功能已弱化,但“门当户对”依然是众多家庭结亲重要理由。传统家庭更关注经济政治生活主题,使家庭成为“经济政治共同体”;现代家庭更注重情感沟通和精神文化生活,使家庭成为“精神文化共同体”。随着家庭小型化与核心化,家庭情感和保护功能得到弱化,其中情感支持更多来自朋友同事,保护功能更多来自于社会,上述“共同体”的转化愈加明显。

(五)经济功能

现代家庭已不是主要生产单位,各项消费与支出源于家庭成员市场获得的劳动报酬与工资收入。家庭经济行为从生产转为消费,导致城市及部分农村家庭经济功能弱化。农村家庭成员的经济活动分工同样分化,家庭经济活动不再局限乡村,需融入市场,形成外向性与多元发展模式;农村民族家庭在致富观与政策驱动下,其经济活动积极性与趋利性增强,经济功能得到强化。

无论家庭结构与功能怎样变迁,都不代表原有家庭模式完全“消失”。比如民族家庭代际呈现突出的强势和弱势,大多民族家庭财产为族内男性传承,很多传统技艺传男不传女。男性在财产继承、村中势力及对家庭女性社会地位认可呈明显优势。不过,帕森斯指出,“一个单位某些功能‘丧失’,它可能意味着转变为其他功能,因而这不仅是‘丧失’,而是一种‘自然’的转移”。①转引自杨静慧:《缺损与补偿:妻子留守型家庭农村功能研究——以徐州市FC 镇为例》,载《南京师范大学》(社会科学版),2008年5月。家庭结构与某些功能的变迁,只是家庭主次变化,是为了适应社会大家庭变迁在发生相关作用。

四、宏微观机理分析

费孝通先生将我国传统家庭关系称之为“铁三角”,②传统家庭关系主要为父子、夫妻、兄弟三对关系。最主要的是亲子关系,夫妻关系则不重,[2]认为夫妻是家庭基础,夫妻关系以亲子关系为前提,父子关系由夫妻关系衍生出来,且以夫妇关系为必要条件。家庭实质的核心不是夫妻而是父子,中国家庭几乎可解决一切人生事物,是一个功能的复合体。[3]

(一)经济发展促使民族大家庭向核心家庭转变

家庭结构巨大变迁因社会经济发展和社会生产力水平提高导致,也促使家庭原有诸多功能转化为社会承担,一定程度上打击和破坏了传统大家庭依靠与重视劳动力数量增加获得更多剩余产品的结构形式。经济社会发展一方面促进了家庭经济化、小型化与核心化趋势,同时也促进了男女平等。“家长专制式”或“权威式”体制关注重心由家庭或家族长者开始下降到年轻人和儿童;另一方面也促进职业分工分化,各项社会保障制度发展与社会保障覆盖面扩大,不断涌现各种机构或中介就能代替原有家庭某项功能。比如传统家庭赡养功能可通过社会福利院、社会养老机构等方式完成,抚育孩子可通过送幼儿园或学校进行,生产生活技能提高可通过学校或社会培训机构完成。通过上述方式,家庭成年劳动力有更多时间与精力投入到工作,再加上城市老年夫妻退休后,经济上基本不依赖子女生活甚至还可资助年轻一代,有条件的农村老人也可独立养老,这些老人有些宁愿和子女分居,以避免可能的紧张关系。但由于经济社会发展的非同步性,民族地区家庭结构转变滞后于非民族地区。首先,对生活在偏远地区的农牧民家庭普遍认为,家庭中只有一个孩子不仅生存风险巨大,人口再生产困难,即使有两个或以上儿子成家立业后因各自婚姻而“无限的分裂繁衍成若干个新的小家庭,就势必造成土地资源的分散与紧缺以及家庭财产的分割”,[4]这是很多家庭无力承受的,对家庭延续极为不利。另外,民族地区地理环境大多较恶劣,有些村子人迹罕至,甚至有家庭独居几百公里内无人烟,自然村落间相隔几百公里。人口分散使得作为建立在婚姻和血亲基础上的社会组织形式——家庭,愈是需要具备较强的独立存在能力,甚至全项功能。每个家庭实质上成为一个小的经济联合体,绝大多数生活资料还得自给自足。如藏族地区的人们为适应高寒气候,不仅需要农业提供充足粮食,还需要畜牧业提供酥油、肉、奶等产品。为了保证牦牛、山羊等肉奶产量,家庭需要一名男性常年守候牧群,需要家庭内部对农业、畜牧业劳动力进行合理分配,使家庭成员各司其职,实现家庭合理分工。同时也对男性劳动力提出更多需求,因为在恶劣劳动条件下,男性较女性优势更大。因此,大家庭结构形式能很好地实现家庭分工,一般几兄弟中有人负责农田管理,有人专司牧业,还有人务工赚钱,此种家庭最大程度实现了家庭内部多样化合理分工。

经济基础决定了包括婚姻家庭在内的全部上层建筑,即个体家庭作为社会的经济单位的出现,仍然有其独立自主的经济利益,个体家庭的维持必须有可支撑的经济基础。[5]少数民族家庭结构变迁同样体现在经济社会发展中。比如家庭结构小型化以及家庭功能削弱,不同民族家庭间有不同感受。经济发展快,积累相对富裕的少数民族家庭,其养老、子女培育优越于经济积累较少的家庭。同时还体现在经济支配能力上,保障待遇低、劳动收入低即经济能力弱的老年一代对子女依赖程度更高,家庭养老负担随之加重。为减轻养老负担与增强经济功能,多子女家庭随之出现,造成越穷越落后地区家庭规模越大。家庭赡养老人与“养儿防老”不只是传统观念的反映,经济发展与社会保障覆盖才是解决问题的根本。

(二)传统家庭观念变迁

家庭是一个具有社会整合功能的单位,传统家庭观念扩及家族、宗族乃至氏族。新中国成立后的一段时间,传统家庭受到第一次冲击,原有家族与家族间、家族与宗族间,以及宗族和家庭间关系逐渐被打破。自此,规范家庭主要依靠国家法律而不是宗族礼法,更不是民族习惯法。改革开放后该变化更明显,民族家庭个体化日益加强,家庭和宗族联系大大减弱。[3]现代社会,传统家庭观逐渐淡漠,比如“尊老爱幼、长幼有序”等被“朋友化”;“儿孙满堂”“享天伦之乐”等愿景,逐渐被更多丁克与不婚家庭所替代;以往“远亲不如近邻”等观念也逐渐把邻居当成只是物理或客观上的邻居,几乎忽视情感沟通与交流。

上述变化使得家庭间“代沟”趋向多元化,不仅在两代人中出现,而且同代家庭成员间因社会交往范围、受教育程度、朋友圈子、工作性质等不同出现诸多“代沟”,文化上表现为传统与现代冲突,代际上表现为上辈与下代鸿沟,年龄上表现为老年人与年轻人差异,地域上表现为沿海与内地矛盾等。

(三)计划生育政策的强制实施

我国强制性计划生育政策的实施,对家庭结构、功能和规模变化起着决定性作用,并加快了包括民族家庭核心化趋势形成。该政策为减少人口出生数量起到了重要作用,在提倡男女平等、“生男生女都一样,女儿也是传家人”等观念影响下,不仅导致大量独生子女和不婚家庭出现,兄弟姊妹传帮带的传统功能逐渐弱化,空巢老年夫妻家庭、失独家庭数逐年增加。至2012年我国失能老人3600 万、高龄老人2200 万、空巢老人9900 万、贫困和低收入老人2300 万。①《中国政府将对‘三无老人’提供无偿养老服务》,http://news.xinhuanet.com/politics/2013-05/02/c_ 115613694.htm,2013年5月2日。一个65 岁及以上老人的总户数5946.5 万户,单身老人户1444 万,一个老年人与未成年亲属户86.5 万(“六普”数据)。可见,传统家庭所承担的大部分社会功能已几乎无法实现老人生活照料,难以提供现代养老服务,家庭功能逐渐由家庭走向社会。

(四)全球化冲击家庭观念

改革开放以来,我国年轻一代受西方家庭观念影响相对较深,如强调自我独立、自我发展和个性化选择,对青少年成年后期待独立生活、自立小家庭等产生了较大影响。特别是婚前同居、试婚、独身主义等方面对传统家庭观念及年轻一代造成了前所未有的冲击。

随着经济社会的发展,无论汉族还是少数民族家庭,家庭结构一直处于不断变化中。自20 世纪80年代以来,农村已发生巨大变化,比如让实行了几十年的集体经济由家庭经营替代;在计划生育国策影响与制约下,生育行为从多育转为少育优育,促使家庭结构小型化;现代化与城市化进程的加速,农村劳动力向非农领域快速转移,促使民族城市家庭与农村家庭经济功能朝反方向发展。家庭作为社会细胞,虽然规模小于学校与社区,更无法与社会相比,但家庭依然是社会发展中必不可少的重要元素。各民族区域经济促进以及各民族家庭和谐发展,是实现国家和民族现代化进程的关键因素。

[1]杨艳兵,浅议离婚案件审理[EB/OL].广西法院网,(2010-12-02)[2014-11-09].http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=33706,[EB/OL].

[2]费孝通.生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[3]胡亮.由传统到现代——中国家庭结构变迁特点及原因分析[J].西北人口,2004(1).

[4]冯敏.川西藏区的扎巴母系制走访婚[J].民族研究,2006(1).

[5]王文长.对藏东藏族家庭婚姻结构的经济分析[J].西藏研究,2000(2).