家乡的心愿便是:中国和世界的心愿

2015-12-09梅重

梅重

高明(1305—1359),字则诚,旧时以字行,浙江瑞安人,生活在元代中晚期至明代初期,是一位戏剧家。有学者定评高明“伟大”“杰出”,至少“著名”,可惜现在知道他的“名”及其成就的读书人已经很少了。

岁月常常湮没一些人和事,但历史终究会有铭记,即便再漫漶模糊。2013年,中国作家协会组织创作一套“中国历史文化名人传丛书”,其中就有高明的一种。

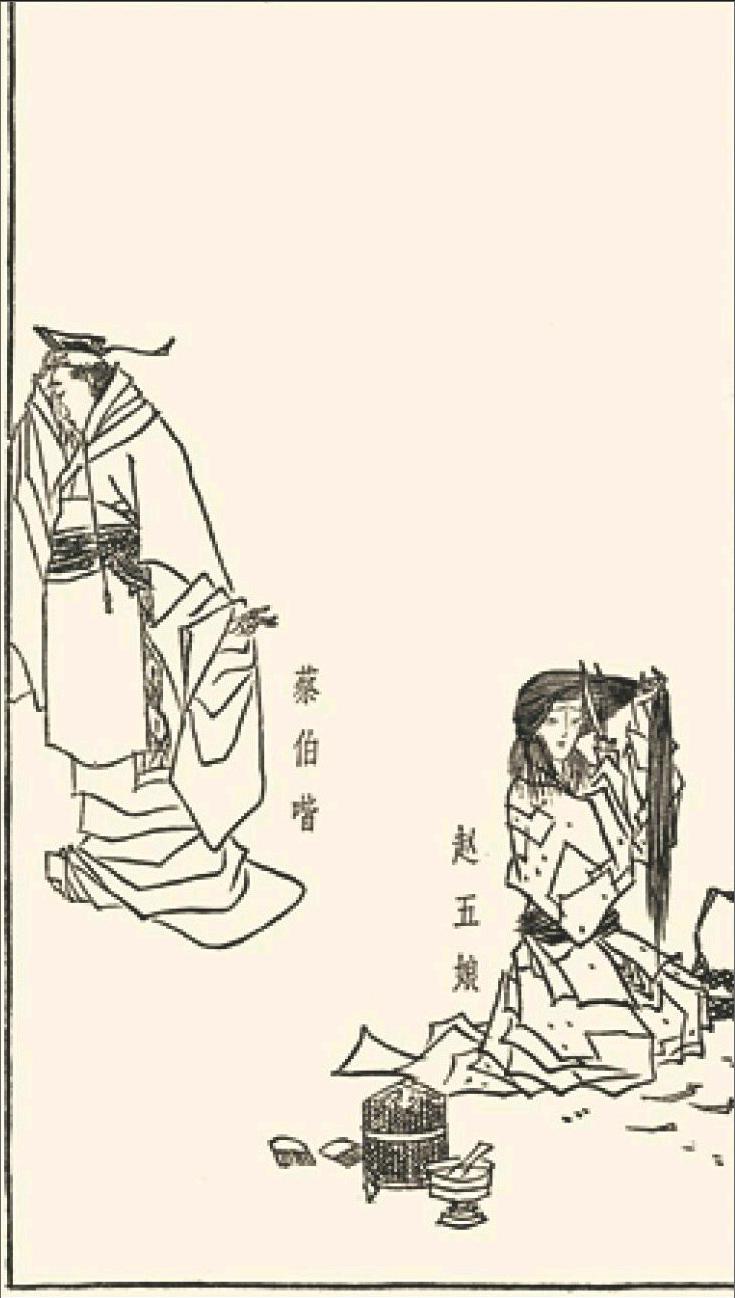

文学史上,高明占据“元末南戏”一章中的一节;作为戏剧家,他却只有一种剧本《琵琶记》传世。但就是这一剧本,高明流芳600余年。《琵琶记》从问世以来,一直被人视为传奇的典范,明清两代多有刻本,主要的便有40多种。

《琵琶记》的母本是南戏一个催人泪下的剧目《赵贞女》,而《琵琶记》则把它改编为以大团圆作结,其实成了悲喜剧,只不过哀戚的因子更多一点,愁惨的效果更强一点。正因为如此,《琵琶记》的主题思想较为复杂,现当代专家一味地偏于褒奖不可取。

在民国时期以及追溯至明清两代,学者对《琵琶记》的评介与肯定,在思想意义上的考虑显然弱于于艺术范畴的着眼。这是正确的。《琵琶记》的成就,除了在民间传说的基础上加以丰富人物的文学形象的塑造之外,其戏剧艺术结构的间架非常突出,关目沿两条线索交错发展,互有映照补充,最后重合在一起,确立了某种范式。此外,《琵琶记》对人物心理的细致描写,是重要特色;在语言的娴熟运用上,也显得成熟,无论曲白,既接近口语,又富于文采。

南戏起于两宋之际,元初渐衰,元末与北方杂剧接触而重新趋向兴盛,明初逐步定型下来。“北曲以《西厢》为巨擘,南戏让《琵琶》作魁首”(《中国大百科全书》语),于是,优秀的《琵琶记》遂成为“南戏之祖”,并为明清以来的传奇戏奠定了基础。这就是《琵琶记》地位和价值。

必须强调,高明并非“南戏之祖”。他的生平事迹,资料记载很少:早先乡居读书,至正五年(1345)中进士,做过几任浙江的地方小官,后隐退著《琵琶记》,抱病三年而成;其他著述或散或佚,近人收辑其诗文五十余篇。因而,学界对《琵琶记》有作品研究,对高明则鲜有作家研究。如今,2015年8月,“中国历史文化名人传丛书”之《琵琶情·高明传》出版,实属难得。

据作者后记说,《琵琶情·高明传》是一部“以长篇报告文学的方式”写作的传记。传记是记述史事的文体,用报告文学的样式创作,特点是真实,可以进行艺术加工,富于形象性,抒情性。基于传主高明相关资料的稀缺,作者便更加注意对一些传说故事和民俗的搜集,以及对高氏后裔的寻觅、以期追溯。再说作者金三益金春妙、张益、胡少山三人,同是中国报告文学学会会员,也擅长这一类创作。

作者在撰著高明的传记时,基本秉持严肃的态度,显得难能可贵。他们曾沿着高明求学及为官的足迹,两次绕行江浙,找到了高明借寓三年创作《琵琶记》的瑞光楼遗址及沈氏祠堂,弄清了高氏后裔的族谱记载,又去过北京,在国子监找到元代进士名录碑,还去过内蒙古的元上都故城,让写作有可供还原的现实场景和用来借鉴的文史资源。

作者金三益都是高明的同乡,一直以高明为荣。本传执笔金春妙在飞云江南岸的林垟长大,和高明生活的阁巷仅一桥之隔,从小听多了高明的传奇故事,胸腹装满了外乡人根本听不懂的瑞安方言童谣与农村谚语,包括千百年流传下来的高腔、鼓词、莲花落、弹唱、走马灯等民间戏文、曲艺等活化石。她“细搜集,会挑选,辨真伪,撮其要”,先达到形似,接着由表入里地深入下去求得神似。

《琵琶情·高明传》有明确的主题:高明作为戏剧家,“通过《琵琶记》赞美大忠大孝,不独做官刚直清正,为人亦耿介利他,才成了‘为时名流,留芳至今”,希望在“今日文学之日渐式微”之下,为“高明这样的文学伟人”作“倾情、详尽的传记”。

《琵琶情·高明传》有明确的架构:不求典章礼仪的逼真,不详乎去伪存真的求证,也不做孰是孰非的妄断,只是将高明的史略演绎开来,让他的精神有一个载体得以有效传播,让他的思想有一个平台予以展示,让他的文脉有一个渠道得以流传。

读《琵琶情·高明传》,让人感觉到作者丝丝缕缕的精心撰著。元明交替的历史变革,夹杂着高于阶级矛盾的民族矛盾,也有宏阔的一面;高明不是改变者,只是顺应者,但烙印于其身的思想、政治和文化背景,本传的阐释尽量深广,虽然稍稍留有遗憾。

高明作为戏剧家,本传对他在当世和后世的戏剧贡献,挖掘有一定深度。人说,戏曲传承中华民族活态的文化基因,并以其独特的艺术魅力,为广大人民群众所喜闻乐见,在中华民族漫长的历史长河中绽放着夺目的光彩,具有十分重大而深远的意义。在讲述这一意义上,本传则有点欠缺。

本传的一个写作特点,是为锻造主要典型,而安排个别人物、个别场景、个别情节(恕不一一举例),得到了很好的烘托效果,可惜有些地方近乎民间传奇故事之说,这与力求缜密谨慎的传记(即使以报告文学的体裁创作)未必完全相吻合。本传的文字锻炼典雅清丽,也为一大特色,虽说雕琢是风格,可有时候不适合过于文言古典,尤其于对话语言之中。

值得一提的是,本传附有插入一些鲜活的动态说明文字,比如有关高明的纪念活动、有关作者的考察活动等,使之带着评传的某些成分,但采自历代专家的研究评论和作者的思考分析却集合不足。

最后说一下,《琵琶情·高明传》有明确的目的:作者欲还家乡一个心愿,“爱国首先要爱乡,爱乡就得尊崇、学习家乡的历史文化名人!”

《琵琶记》流行明清天下,也是中国古典剧作中较早传往国外的一种。据说,该剧本于17世纪首先播扬至东南亚,1841年该剧本有了法文译本,而后又有英文、拉丁文以及日文的译本。20世纪20年代,纽约百老汇把《琵琶记》改编为音乐剧《琵琶歌》上演,轰动一时。因此应当说,作者金三益写作《琵琶情·高明传》是家乡的心愿,也可视作是中国和世界的心愿。

(本文摄影:吴小淮、小五)