命题故事:废科举引发的思考

2015-12-08魏飞

[关键词]命题,全视角,废科举,历史脉络

[中图分类号]G63 [文献标识码]B [文章编号]0457-6241(2015)19-0067-04

自春秋战国以降,官僚政治逐步取代贵族政治。伴随这一变迁,选官制度逐渐成为古代中国政治极为重要的一个组成部分。世官—察举—科举—新式学堂的]变历程,成为观察社会变迁和政治智慧的一个极好视角,自然也成为高考历史命题的关注点,其中科举制尤其成为常考点。不过,2015年海南省高考文综卷第14题引起了笔者的特别注意,试题如下:

1905年,《大公报》的一则报道称“有举人、秀才30多人充当兵勇”。此事成为新闻的历史背景是

A.戊戌变法的失败

B.《辛丑条约》的签订

C.清末新政的实施

D.中国同盟会的成立

这是多年来为数极少的直接考察科举制废除的一道高考历史试题。

废除科举制是中国历史上一件极为重要的事件。身历其境的严复认为“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要直无异古之废封建、开阡陌”。①吉尔伯特·罗兹曼主编的《中国的现代化》则指出:“就其现实的和象征性的意义而言,科举制度的改革代表着中国已与过去一刀两断。”②

但是,科举制被废除并不能简单说明这一制度的失败。钱穆对此有精彩论述:“这一制度,在理论上,决不可非议;但后来仍然是毛病百出。然我们并不能因其出了毛病,而把此制度一笔抹杀,谓政府用人,何不用民主投票方式?其实西方近代的选举投票,亦何尝没有毛病?而且我们把现行通行的制度来作为批评千余年前的旧制度之一种根据,那是最不合情实的。”③

可惜,对废除科举这一如此重要的事情,现行高中新课程教科书中几乎没有提及,高考题中除上述选择题外也极少涉及。这使学生在对科举制的学习上有了很大的缺失——无法知道这一制度为什么会丧失曾经的进步性,从而被社会所淘汰。如何来弥补这一缺失呢?下面结合笔者的命题经历,谈谈对此的一些感受。

2010年初,在命制当年温州市高三第一次模拟考试历史试卷的时候,我发现了这样一则材料:

自甲午以后,诏设学堂者屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。今宜明降谕旨,立罢制艺、大卷、白折等考试,饬下直省督、抚通行所属各州、县,限一年内建立小学堂一区……科目既废,进身之阶,合此未由,自无不踊跃从事。①

有学者认为,这是在1901年关于变通科举的奏折中最为激进的。②

这时一个思路跳出来,能不能围绕科举制的作用来命制一道试题,使学生初步感知,制度要因时而变,历史评价也要客观呢?几经思考与修改,形成了如下这道试题:

材料1:

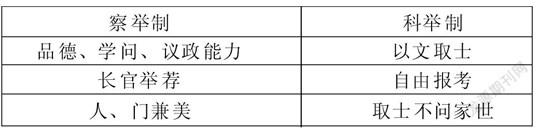

——据张帆《中国古代简史》制表③

材料2:自甲午以后,诏设学堂谕屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。

——两广总督陶模《图存四策折》(1901年)

(1)根据所学知识,用一句话概括“察举制”的内涵。根据材料1并结合所学知识,指出相比于察举制,科举制有哪些变化?

(2)结合所学知识概述科举制的积极作用。

(3)概括材料2的主要观点,结合所学知识指出该观点提出的原因。

考后分析,这道题通过起始(科举相对于察举的进步)、结尾(1901年科举难以适应时代要求)对比手法,考察了知识再认、获取信息、比较、分析等能力,初步达到了预设的目的,是一道简洁、平实、难度中等的题。

之后几年,总感觉意犹未尽,此题还有很多文章可做:

第一,科举是从取代九品中正制而来,那九品中正制出了什么问题?

第二,能不能少些知识点的记忆,多些理解运用?

第三,科举制的废除是如此重大而复杂的事件,能不能使学生少些简单化的思考?

尤其是第三点使我思考良久。科举制的存废,在当年引起极大的争议,各种意见纷繁复杂。后人对废科举也不是尽为赞同。钱穆曾指出:“道光以下,提倡废八股废考试的呼声,屡起不绝,此一制度绝对须变,自无疑问。……但清末却一意想变法,把此制度也连根拔去。民国以来,政府用人,便全无标准。人事奔竞,派系倾轧,结党营私,偏枯偏荣,种种病象,指不胜屈。不可说不是我们把历史看轻了,认为以前一切要不得,才聚九州铁铸成大错。考试制度之废弃,仅其一例。”④

清亡以后直至现在,很多人都认为清朝灭亡与废科举大有关系。科举是朝廷维系与天下读书人关系的纽带。科举停罢,这种维系纽带也就断了,读书人不必再听命于朝廷,由此出现的与朝廷的疏离是很难避免的。但问题是,如此显而易见的逻辑,难道朝廷在做出这项重大决策的时候都浑然不觉?对废科举可能引发的剧烈政治与社会震荡,甚至可能导致更严重的后果(朝廷的灭亡),清政府也都丝毫没有意识到?清政府绝不会傻到不明白这种变化会冲击到自己的统治。⑤

知道历史事件的结果仅仅是学习历史的最初一步。历史何以至此?如果你是当时的人,做出的决策就比他们明智吗?在命题中能不能体现历史的复杂和岐变呢?

2013年4月,在命制当年温州市高三第二次模拟考历史试卷时,我再次以科举制为视角命制了一道材料题,试题如下:

材料1:

九品中正制度……其创始的用意在谨慎选才……但末流所及,仍为权门所把持……权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,本易获取声名,膺列上品;而若干不肖中正更逢迎权贵,徇私舞弊……这制度]变到最后,终于造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。

隋文帝于开皇中取消九品中正制。

──邹纪万《魏晋南北朝史》①

材料2:贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:“天下英雄,入吾彀中矣!”

──王定保《唐摭言》②

进士科始盛于高宗时,至玄宗开元以后,益为社会所尊崇。由于参加的士人,不拘资格,因此成为平民的进身之阶。开元以前,朝中名士,杂出他途者尚多。开元以后,进士出身者占十之七八。玄宗时,进士考试始尚诗赋。

──摘编自傅乐成《隋唐五代史》③

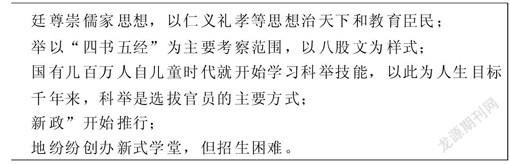

材料3:假设你是清政府的一名决策者,1901年需要做出一项重要的决定——是否废除科举制。下表中所列因素供你决策时参考:

(1)概述九品中正制的基本内容,依据材料1分析其被取消的原因。

(2)依据材料2指出进士科的设立对唐代的影响。

(3)依据材料3所列因素,在是否废除科举制的问题上你会做出怎样的决策?理由是什么?

此题除了“概述九品中正制的基本内容”这一设问基本属于知识再认外,其他各问都要求从材料中获取信息,加以分析判断。尤其是第三问,要求学生综合材料和所学知识,做出合理决策。总的来看,此题对能力的要求大大加强。

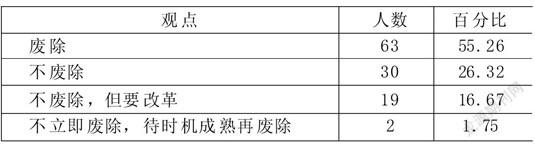

对于第三问的参考答案,曾提供了三种决策,即立即废除、不废除和不立即废除,待时机成熟再废除。虽同等赋分,但笔者还是倾向学生能考虑到历史的复杂性和改革的艰难性,不要简单的选择废除和不废除。考试后,笔者曾统计了本校三个班114人同学的答案,他们的观点分类如下:

这些答案中,大部分同学基本可以运用材料和所学知识,分析判断推理。出乎意料的是,在不废除的决策中,有16.67%的同学能够补充论证,要加以改革,超越了参考答案。而持“不立即废除,待时机成熟再废除”这种观点,只有两个同学。

回望这两道题,2010年的试题侧重知识再认,似乎适合一轮复习时练习。2013年的更侧重材料深层信息的获取和历史知识的运用,更适合二轮复习练习,互补性还是较强的。

不过,仍然有问题。

上述两题落脚点都在废科举上,但是都跳过了鸦片战争后科举制乃至中国思想界的]变,从科举的确立直接而至废除,比较突兀。如何弥补呢?能否结合必修三近代中国思想部分来做做文章,把这一历程填充起来呢?为此,我又命制了如下这道试题:

材料1:

鸿章窃以为天下事穷则变,变则通。中国士大夫沉浸于章句、小楷之积习……以致所用非所学,所学非所用。……中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法而不必尽用其人。欲觅制器之器与制器之人,则是专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,艺可精,而才亦可集。

——1864年李鸿章致恭亲王书①

材料2:窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。今求之一艺之末,而又奉夷人为师,无论夷人诡谲未必传其精巧,即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士,古今来未闻有持术数而能起衰振弱者也。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

(1867年)②

材料3:西人立国……育才于学堂,议政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船火炮,洋枪水雷,铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不能及。就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?

——郑观应《盛世危言·自序》(1892年)③

(1)材料1中李鸿章认为当时中国存在哪些问题?19世纪60~90年代,清政府采取了哪些措施来解决这些问题?

(2)材料2中倭仁反对向“夷人”学习“技艺”的理由有哪些?如果你是当时的人,你赞同李鸿章还是倭仁的观点?请说明理由。

(3)比较材料1、3,指出郑观应与李鸿章观点的不同之处,这反映出近代中国思想发展怎样的趋势?

经过上述三题的组合考察,学生对于科举制的前世今生就基本形成了一个相对完整的认识。

命题对于高三老师来说是极其重要的教学能力,而这也是困扰很多老师的难题。常见的现象是老师从各种渠道搜集大量的试题,编排之后用题海战术的方式训练学生。这种方式虽减轻了老师命题的压力,却极大增加了学生的负担,且效率低下。试想,这种盲目拿来主义与高考方向吻合吗?适合学生的学情吗?学会命题,已经成为摆在所有中学老师面前的一个急迫任务。

对于中学老师来说,学会命题首先要增强专业知识,大量阅读专著。在阅读过程中会不断有新思路跳出,发现教材之外的典型材料。没有这个积累,命题就会成为无源之水,无米之炊,永远无法靠近高考命题的思维和视野。

其次,要发挥我们对学情和教材了解的优势,针对学生的薄弱环节,围绕一些重点话题,组合命题,尽量兼顾各种能力的考察,这可能是在高三复习中一个非常高效的训练方式。

最后,学习历史的目的,并非简单地掌握具体的历史知识,而是要通过了解历史事件,总结历史]进规律,借鉴前人经验教训,从而正确理解现实和思考未来。在命题的时候,应尽量发挥历史学科的这一重要功能,侧重获取解读信息、调动运用知识、分析判断决策这些能力的培养。这才是学习历史的主要目的,也应该是命题人的不断追求。

【作者简介】魏飞,男,1972年生,安徽宿州人,中学高级教师,宁波滨海国际合作学校历史教师,主要从事中学历史教学和命题研究。

【责任编辑:王雅贞】