模因论视阈下网络流行语的语义传播探析

——以解读“你懂的”为例

2015-12-03魏冯

魏 冯

模因论视阈下网络流行语的语义传播探析

——以解读“你懂的”为例

魏 冯

“你懂的”,最初由2008年天涯、猫扑网友求“艳照门”组图在网络传播,历经体育、教育、财经各领域泛化使用后,又在2014、2015年“两会”期间,被政府多次提出,由各大媒体争相报道,它的生存周期长达8年。本文从模因论出发,以“你懂的”作为切口,剖析该词在界内扩散、跨界扩散、格式框填等模因周期的演变过程,探讨“你懂的”成为强势模因的传播动因,进一步揭示国内网络流行语发展进化的规律。

模因论;网络流行语;“你懂的”

[作 者]魏冯,重庆大学。

一、引言

二、模因与模因论

模因论是一种基于达尔文进化论的观点,来解释文化进化规律的新理论,其理论最核心的术语即模因。模因首次出现于1976年,由新达尔文主义者Richard Dawkins创造,他在The Selfish Gene一书中构想了人类社会文化传递的复制因子,即模因。在前期,模因被人们认为是“文化遗传单位”,在生活中有想法思潮、流行用语、曲调音律等模式;后期则被看作是大脑里的信息单位,在现实世界里表现为词语、音乐、图像、衣饰风格,乃至手势或脸部表情,是存在于大脑中的复制因子。模因一般分为强势和弱势模因。强势模因复制能力强、出现频率高、传播范围广;而弱势模因只能在小范围内存在,常被忽视而得不到传播。但在社会环境变化和公众关注焦点转移情况下,两者会相互转化。现代社会中,由于语言不断被使用者复制和传播,因此语言也是模因现象之一。

三、“你懂的”的模因性传播过程

网络流行语是用户基于传统语言,利用谐音、象形等方法用于处理加工、重新创建、旧词赋新义,从而形成的风趣、调侃、嘲讽等语言形式,具有社会方言的性质。目前,越来越多的新闻事件,成为诸如“你懂的”这类网络流行语产生的蓝本。“你懂的”已成为“心照不宣”的网络标准表达。在社会环境变化和网络传播推动等因素影响下,“你懂的”的传播领域和传播介质不断扩大,其内在含义逐渐趋于泛化,形成这样三个阶段:

(一)直接使用:界内扩散

2008年,“你懂的”源于国内天涯和猫扑论坛上,关于求索“艳照门”事件组图的隐语,而2009年“闫德利艾滋门”、2010年“闫凤娇厕所门”、2010年“我爸是李刚”等新闻事件后大规模流行。而此时的“你懂的”处于传播初始的自我传播阶段,特征是直接使用,即语言在特定场景中的指定对象,原本就在该语言的语义范围之内。“就‘使用的增多’而言,这也是一种扩散,但是它没有超越原有的语义界限,所以是界内扩散。”

1.原始语义。

(1)我们两个人,我们来统治这个世界!你懂的,对吧?你接受吗?(北大CCL语料库)

(2)跟小顾上次遇到的一样,你懂的。(新浪博客)

原始语义,是词或语的本来意义。例(1)和例(2)中,“你懂的”从字面上理解其含义简单,即“你知道的,不用多说”。

1.3.2 诊断价值评估 以手术结果为“金标准”,观察影像学检查结果与手术结果吻合情况。对彩色多普勒超声与数字X线引导下下肢静脉造影的临床诊断价值进行评价,评价指标包括灵敏度、特异度和诊断符合率。

2.引申语义。

(3)求小说网站,你懂的,无毒的,在线等。(新浪论坛,2009-12-16)

(4)我爸是李刚,你懂的。(百度贴吧,2010-10-23)

(5)谁给个能下片的网站,什么片你懂的。(搜狗问问,2010-11-28)

引申语义,是在本义的基础上派生出来的意义。例(3)、例(4)和例(5)中的语义由本义引申出“只能意会,不可言传”的意思,带有“心照不宣”的隐喻语义。此时的“你懂的”逐渐开始包括羞于表达的色情内容,难以明言的敏感词,还带有网民对特权阶级的戏谑。

(二)语义泛化:跨界扩散

所谓的语义泛化,指词的原始语义特征越来较少的情况下,不断产生新的使用方法,用以将越来越多的对象纳入他们的指谓范围。语义泛化的典型特点即运用隐喻和类推,通过事物间的相似性建立联系,实现语义跨界映射形成的语义泛化。2011年开始,“你懂的”的使用领域从一首《老男孩》,引发了“80后,你懂的”的怀旧潮,扩展到2013年涉及音乐、金融、广告、教育等各个领域。表1结果显示,随着“你懂的”高频率、范围广的模仿和传播,其含义开始延伸,逐步实现了语义泛化过程。

表1:2011至2013年社会各领域涉及“你懂的”的部分文章

(三)格式框填:泛化下的形式变化

“你懂的”从追忆青春的老男孩扩散,有了“80后你懂的”;扩散到体育领域,有了“杯凉,你懂的”,这便是当前流行语扩散最火爆的形式——格式的框填,其中不变部分组成“框”,变的部分则是在“框”中充填的结果。2014年3月2日,全国政协新闻发言人吕新华答复《南华早报》对于周永康传闻的发问时说:“无论什么人,无论职位有多高,只要触犯党纪国法,就要严厉惩处。我只能回答成这样了,你懂的。”吕新华的一句“你懂的”拉近了政治话语与公众的距离,原本严肃的政治语境里有了接地气的话语表达。自2014年3月以来,国内政府对于各类“打虎拍蝇”反腐信息的披露,让民众从“不懂”和“难懂”到“愈来愈懂”。2015年“两会”上,国内各大媒体对“反腐”问题不再避讳,政府官员以“你懂的”回应反腐问题。

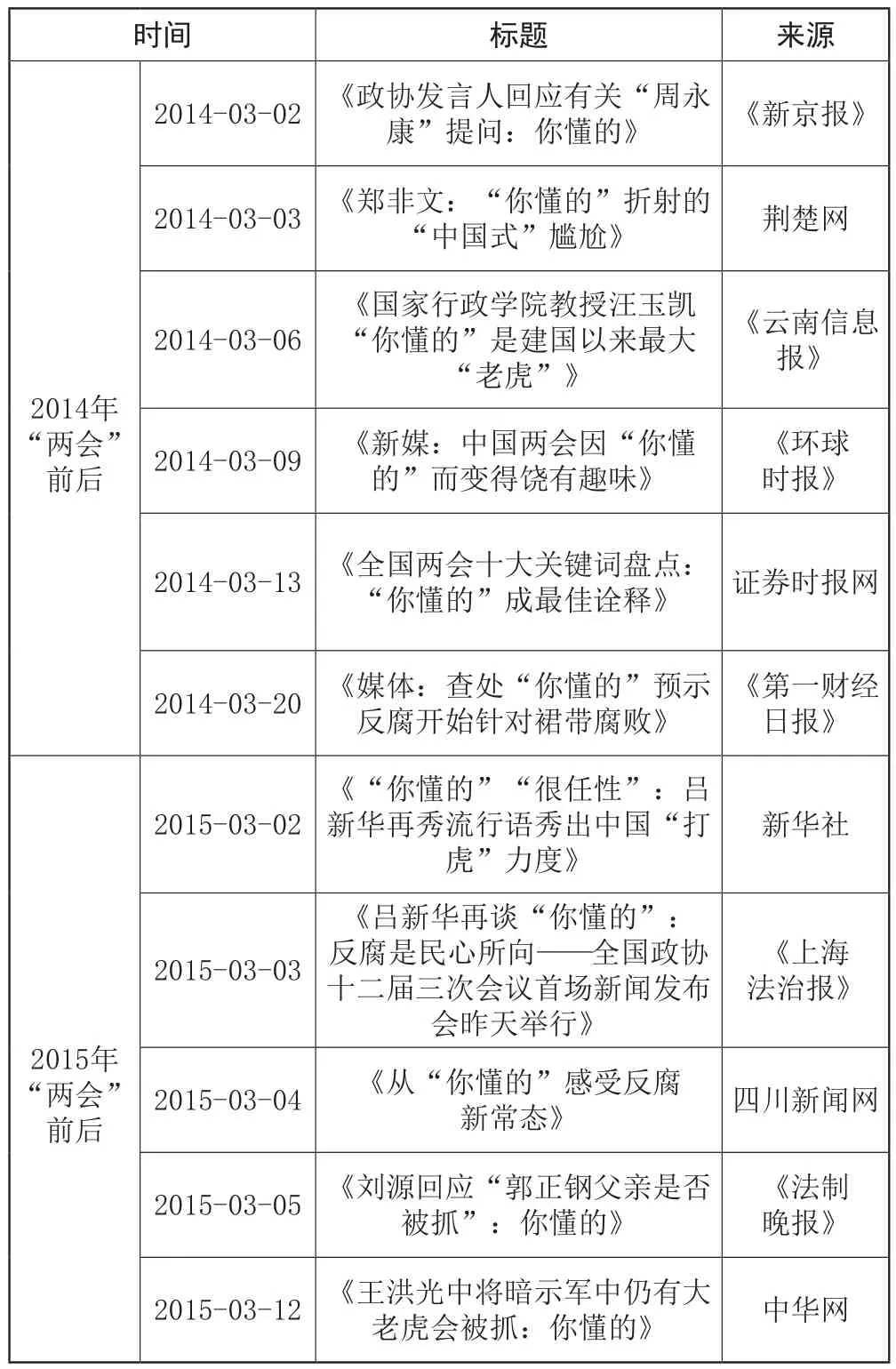

截止到2015年4月18日,经由“百度指数”统计,观察从2011至2015年的百度数据,“你懂的”的用户搜索指数和媒体指数在2014年3月达到最高峰,2015年3月达到次高峰。表2显示,2014、2015年“两会”期间,新华社、《新京报》《环球时报》等媒体再次将“你懂的”推至大众视野,“你懂的”已成为反腐新常态的诠释和国内政治话语的新表达。

表2:2014、2015全国“两会”期间涉及“你懂的”的部分新闻

四、“你懂的”成为强势模因的传播动因

信息爆炸时代,人们无暇顾及冗长、多余的信息,只有短小、精悍的浓缩模因方能吸引住转瞬即逝的注意力,并得以保留。“你懂的”3个字表达委婉,内容丰富,简洁生动,把话题和想象空间交给对方。“你懂的”成为强势模因,主要有如下3个动因:

(一)社会文化心理的犬儒主义

犬儒主义的特征之一是“看穿”但“不说穿”,而“你懂的”产生于一种犬儒化的公共信息环境。不难发现部分网民对“你懂的”的使用,背离了社会主义核心价值观,言谈间尽显对社会的冷漠与无奈。而在互联网时代,犬儒主义一方面可能造成社会民众理性批判的缺失,也可能对主流意识形态话语的权威造成一定冲击。

(二)顺应网民的社会心态

1.网民追求“流行性”的心理需求。词语使用的流行性,是在词语的使用频率上从时间和空间做出的判定标准之一。“你懂的”在时空上都具备“流行”的条件:时间上,它从2008年伴随各类“门”事件出现在各大论坛,在8年间扩散至社会各大领域,位居“2014年十大流行语”之列,2015年“两会”再次被提出;空间上,“你懂的”被应用教育、广告、音乐等社会领域,具备使用上的复制性,达到了足够的“流行”。人们在语言使用过程中总会出于求新求异的心理,想方设法追求新奇和独特的表达方式,这是人们在语言使用过程中的潜在心理之一。

2.网民语言使用的“经济性”需求。在平常的言语交际中,“让一个词兼表几个意义而不必另造新词,符合经济的原则”,这即是语言使用下“经济原则”的一个要求。用“你懂的”去回答“不便言说、心照不宣”的问题,更符合经济简约的原则,更适应快节奏的社会生活,也符合记忆力有限的人类认知特点。在言语交际中,人们往往追求语言的经济性,总是想方设法缩短语言单位的长度,增加语言单位的信息含量,以最为简洁的语言形式表达最为丰富的交际内容,“你懂的”结构简洁,便于记忆,满足了广大网民对于语言使用的经济性需求。

(三)符合人类的隐喻认知机制

“你懂的”的隐喻性语义泛化,是一个历时性的渐变过程,在被人们大范围、高频率地长期使用之后,它的隐喻性语义逐渐被人们接受和认同。无论是同一模因域或跨模因域的语义泛化,任何语境的“你懂的”,始终含有“不便言说”的共性,这一特征成为人们认知和运用“你懂的”的基础。此外,大众媒体、论坛及BBS对“你懂的”一词的泛化也起到推波助澜的作用。2014、2015年“两会”期间“你懂的”引发舆论狂潮,在官媒互动、官民互动的语境下,传统话语体系已不合时宜。“你懂的”作为风趣幽默的回应,其隐喻性语义对创新官方话语体系具有开创意义。

[1]何自然.语言中的模因[J].语言科学,2005(6).

[2]刘大为.流行语的语义泛化及其社会功能[G]//语言文字学刊(第一辑).北京:汉语大字典出版社,1988.

[3]Dawkins.R.The Extended Phenotype[M].Oxford:Oxford University Press,1982.