寒门的孩子

2015-11-28文_翕如

文_翕 如

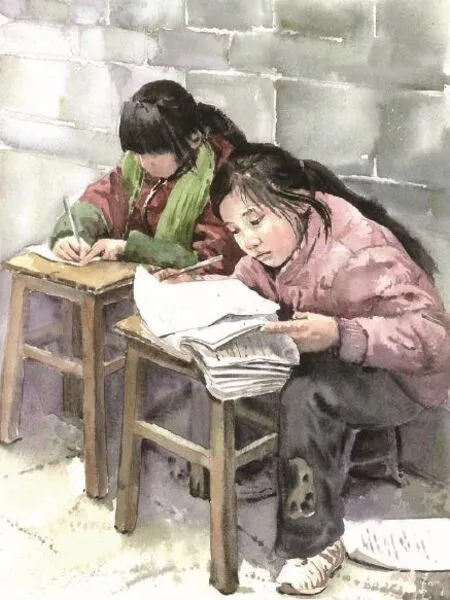

寒门的孩子

文_翕 如

1

我在哈佛广场的星巴克里,第一次见到王东。这一年,是王东在哈佛读博士的第四年。

和我的许多同学不同,王东的家在中国中部农村,家境贫寒。他12岁离家,去县城以高考成绩闻名的第一中学念实验班。中学6年,王东成绩很好,高考时顺利地考取了上海的一所名校,靠奖学金、助学金、勤工俭学与极少的亲友帮助完成学业,毕业后来美国留学。到美国4年后,王东的英语仍有着浓重的口音,说起中学时候的英语教学,他说:“我们哪里有外教,听都没听说过。不过我语法很好,因为高考需要嘛。”

聊到家庭教育,王东印象最深的是,父母最怕他们“读闲书”荒废功课,于是他每次都得偷偷躲起来看。有一次看《封神演义》被父亲抓住,书便被收缴了。

“《封神演义》也不让看?那好歹也算名著嘛。”

“是啊,可是他们哪里懂啊。”

王东反复提及少年时阅读的必要性—他说,对于他而言,书本在贫瘠的生活外提供了另一种精神栖息地与可能性。“我那时候没有钢琴课,没有出国夏令营,要不是读书的话,如今大概也和我的本家兄弟是一样的。”

王东的本家兄弟如今大多去了不同的城市打工。在哈佛读博士的王东在村里近乎传奇—“对于我这种家庭的孩子,我也算特例了。”王东说。

2

2007年春天,高考保送确定后,我和我的同学开始在南京一所外来务工人员子弟学校里当英语老师。

学校很小,离市区很远,从一年级到六年级,每个年级三个班,每个班八十多个学生。学校的老师很少,一个老师需要同时负责几个科目。

坦白说,对我而言,那并不是一段愉快的教学经历。那时候我还不到18岁,缺乏必要的耐心,更不懂得教育资源分配中的不公平,也不懂得家庭、学校与社会阶层的交互关系。我所能看到的问题,大概只有以下这些:闹哄哄的教室,永远收不齐的作业,教了一个星期还是教不清楚的“第三人称单数加s”和“复数加s”。

张艺谋曾拍过电影《一个都不能少》,然而在外来务工人员子弟学校里,学生少了并不是件稀奇的事情。流失的学生有些是因为父母一路辗转谋生,孩子便跟着流动上学;还有一些是退学随着父母一起开始打工生活。即便是顺利毕业,有继续升学打算的学生,仍然要面临去哪里参加考试的问题。

那时班里有一个很乖巧的女孩子,我印象很深—班里的同学大多不爱上英语课,认为“学了也没用”,只有她最认真,默写单词正确率最高,学发音也很努力。那时候她还要我给她取英文名字,我还记得,给她起的是Betty。

不知那时的孩子们,此时都在哪里。

3

我的朋友塞勒一家可以算是典型的美国白人中产阶级家庭:男主人有一份收入较好的白领工作,女主人全职在家,有两个孩子,女儿8岁,儿子4岁。女主人有个博客,只对亲友开放,她在上面详细记录了一家人的日常安排。一个暑假,两个孩子加在一起,一共参加了6个有长有短的夏令营。除此之外,孩子们每周还有固定的骑马、游泳和钢琴课。

2013年6月,我去看他们,每天跟女主人一同接送孩子。那时,女主人已经开始计划孩子们第二年的暑期安排了。她看上了一个“航天夏令营”,想让女儿参加,因为“女生学理科,以后上大学好拿奖学金”—对于塞勒夫妇而言,并不存在孩子是否上大学的问题,问题不过是什么时候上什么样的大学罢了。

美国社会学家安妮特·拉鲁在《不平等的童年》里,论述了美国不同社会阶层家庭的育儿方式:美国孩子每天在学校上课的时间有限,有经济条件的中产家庭用各类课外活动安排孩子的课余生活,而工薪阶层与贫困家庭则更多地采取一种放养的模式,而这进一步导致了不同阶层孩子不同的在校表现与社会流动机会。

4

我国提“素质教育”和“减负”的时间已经不短,然而问题是,什么是真正的素质教育?让孩子们早早放学回家,不留作业,把更多的教育任务转移到家庭—那么,有一定社会地位和经济实力的家庭的孩子尚得以积累文化资本,反之则被放养。长此以往,对学生而言并非“素质”的提升,而是“素质”的分野与阶层的固化。

而被视为学生压力“万恶之源”的高考,王东是它坚定的支持者。他半开玩笑地对我说:“像我们这样的要想逆袭,也只能靠高考了。”

有些时候,没有出国夏令营,没有外教,也没有钢琴课还是网球课、考托福还是考雅思的选择;有些时候,所有的选择,或许是要不要退学和爸妈一同打工去,是宿舍熄灯后要不要去盥洗室再读一会儿书、做几道语法题。而这些,是“素质教育”的宏大叙事里,故事的另一面。

5

高二时我在美国做交换生,接待的美国家庭住在非常不错的社区,我念的也是当地较好的公立学校。那时我在学校上的所有大学先修课程与Honor数学,同学都是白人;参加学校的智力竞赛队,队友也都是白人;参加全美拉丁语比赛,最后一起得奖的也是白人。

那一年,英语课有两周读玛雅·安吉罗的自传《我知道笼中鸟为何歌唱》,作者以情绪极其饱满的笔触,描述自己成长过程中所遭遇的种族、性别与阶层交互的不平等。

那时候,读完书,我也心有所感,写日记感慨为何少数族裔相对“成就不高”,然而彼时的感慨完全是“谴责个体”的逻辑(你们自己不上大学先修课,标准化考试考不好,上不了大学怪谁)。现在想想,要不是我在本科毕业后接触社会学,没有一直生活在“努力就能得到”的成长轨迹下,可能至今都无法意识到某些结构性压迫,依然保持着当年的“神三观”。

我们爱说“非不能,是不为”与“非不为,是不能”,然而结果上的差别,并不能简单地用个体的“不能”与“不为”来解释。这也是我非常喜欢《不平等的童年》的原因。在这本书里,作者论述不同阶层的不同育儿模式,如何强化与再生成更大范围内的不平等。这本书是畅销书,据作者说,很多毫无社会学背景的读者读完之后,都表示极有共鸣:“天啊!这简直和我的生活一样!”而从极其个人的角度来说,这本书是一种“提醒”—在讨论社会不平等时,必须重视对于自身位置的反思。

这本书对于中国的社会学研究也具有相当的借鉴意义。我们耳熟能详的“素质教育”就是一个十分值得研究与商榷的概念—在我们谈“素质”时,我们究竟是指什么?对“素质”的重视,在大学扩招的大背景下,对于寒门的孩子究竟意味着什么?

图/沈 璐