不同扫散时间浮针治疗腰背肌筋膜炎的疗效观察

2015-11-27钟敏莹贺青涛吴思平张熹煜

钟敏莹,贺青涛,吴思平,张熹煜

(1.广东省中医院理疗科,广东 广州510120;2.广东省第二中医院康复科,广东 广州510095;3.广东省中医院大学城分院综合二科,广东 广州510006;4.广东省中医院符仲华浮针医学名中医药专家传承工作室,广东 广州510120)

肌筋膜疼痛综合征(myofascial pain syndrome,MPS)是原发于肌肉、肌腱、筋膜等结缔组织且以疼痛为特征的症候群[1],为临床常见的软组织劳损性疾病。 这种疼痛综合征是由肌筋膜触发点(myofascial trigger points,MTrP)引起的,MTrP 既是引起肌筋膜炎的的重要病因机制,也是诊断和治疗肌筋膜炎的重要部位。 浮针疗法是南京中医药大学浮针研究所符仲华教授发明的以MTrP 为切入点治疗的一种特殊针法,据文献报道该疗法对软组织疼痛性疾病疗效良好[2]。 而行针过程中扫散动作是浮针疗法区别于以往所有疗法的重要特色,近年来实验研究证明, 针灸效应的强弱变化和维持时间的长短受多种因素制约, 其中针灸刺激穴位的时间长短也是一个重要因素[3]。 扫散动作是浮针治疗效果的决定因素之一, 浮针发明者符仲华在 《浮针疗法治疗疼痛手册》 中指出一个进针点的扫散时间大约为2 min[4],目前有文献认为不同扫散时间治疗效果相当,扫散时间1 min 较2 min 更为节省医者体力[5]。 本文通过观察浮针行针过程中不同扫散时间对腰背肌筋膜炎不同时间点的镇痛效果,以期寻求治疗本病浮针扫散的最佳时间。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察病例均为2014年6月至2014年12月广东省中医院理疗科以及广东省第二中医院康复科收治的患者,共86 例,随机分为观察组和对照组,各43 例。 2 组一般资料经统计学处理,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05),见表1。

表1 2 组一般资料比较 (n=43)

1.2 病例入选标准

1.2.1 诊断标准 参照中华医学会编著的《临床诊断指南·物理医学与康复分册》 中腰背肌筋膜炎的诊断的临床标准制定[6]。 诊断标准:(1)症状:腰背部、臀部等处的弥漫性疼痛,且以腰部两侧及髂嵴上方最为明显;疼痛性质以隐痛、酸痛或胀痛为主,同时可伴有酸沉、僵硬、麻木等其他不适感觉。 疼痛可随时间、体位、气候和劳累程度发生改变;(2)体征:腰背部、臀部等处有特定的压痛点,压痛点常可放射。 触诊检查时,在腰背部可摸到呈弥漫分布的大小不等的结节或条索状物;(3)X 线检查常无特殊异常;(4)0.5%普鲁卡因做疼痛引发点封闭时疼痛可消失或缓解。

1.2.2 纳入标准 (1)符合腰背肌筋膜炎上述诊断标准者;(2)年龄在20~70 岁者,性别不限;(3)病程在3月以上者;(4)能够按计划坚持治疗并完成者。

1.2.3 排除标准 (1)年龄小于20 岁或者大于70岁患者;(2)合并有严重心、肝、肾、脑血管及造血系统等原发性疾病者;(3)体质过敏或皮肤过敏者、身体虚弱不能耐受治疗患者;(4)妊娠或哺乳期患者;(5)合并严重骨质疏松症、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、急慢性腰扭伤患者;(6)局部软组织存在炎症反应有感染倾向者。

1.3 治疗方法

2 组均采用浮针疗法治疗。患者取俯卧位,医者用食指及中指的指腹触摸患者腰背部,选出2~3个主要的MTrP,并做一标记,医者手指及进针点皮肤常规消毒,针具选择一次性使用浮针(国家发明专利申请号:97-1-143188,公开号:CN-1186653A,直径1.5 mm,长度为3.2 cm),主要由软套管和不锈钢针芯组成。 确定MTrP 后在距离MTrP 下方5~7 cm 处皮下水平进针,针尖指向病灶,针体在皮下疏松结缔组织中向前推进,皮肤表面可见线状隆起,运针深度一般以软套管全部埋入皮下为度。 进针后以拇指为支点, 食指和无名指一前一后作扇形扫散,每部位扫散频率约200 次/min, 观察组浮针扫散时间为2 min,对照组浮针扫散时间为1 min。 操作完毕后抽出不锈钢针芯,将塑料软套管留置皮下,用胶布固定。 留置6 h 后将软套管拔出,嘱患者起管后勿沾水,留管期间病人可照常活动。 1 周3 次,6 次为1 疗程。

1.4 观察指标

采用简式麦吉尔疼痛问卷表 (McGill pain questionnaire,MPQ)[7]进行评分, 量表分为3 部分:(1)疼痛分级指数(PRI)11个感觉性词与4个情绪性词,程度分为无、轻、中、重4 级,分别以0、1、2、3 分表示,可计算出PRI 感觉分、 情绪分和总分;(2)目测类比定级法(VAS)为一条10 cm 长的直线,两端分别代表无痛(0 分)和剧痛(10 分),患者在其中画线以表示疼痛程度;(3)现有疼痛强度(PPI)分无痛、轻度不适、不适、难受、可怕的疼痛、极为痛苦6 级,分别以0、1、2、3、4、5 分表示。 分别在治疗前、首次治疗后、1个疗程结束后3个时点记录患者的MPQ总分。

1.5 疗效评价标准

目前尚无对MPS 公认的统一量化疗效标准,结合本病特点,判定MPS 疗效的关键在于疼痛是否缓解,运用尼莫地平评分法:疗效指数=(治疗后计分-治疗前计分)/治疗前计分×100%, 以百分数表示:(1)痊愈:≥85;(2)显效:≥50;(3)有效:≥20;(4)无效:<20。

1.6 统计学分析

2 结果

2.1 2 组各时间点MPQ 评分比较

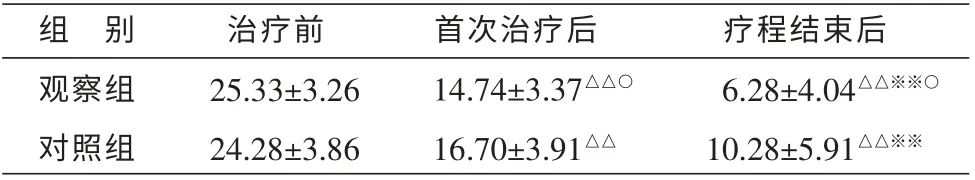

治疗前,2 组MPQ 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2 组MPQ 评分呈下降趋势,均较治疗前有显著改善(P<0.01);观察组在首次治疗后及疗程结束后MPQ 评分改善更显著, 优于对照组(P<0.05)。 结果见表2。

表2 2 组各时点MPQ 评分差异比较 (n=43,±s,分)

表2 2 组各时点MPQ 评分差异比较 (n=43,±s,分)

注:与同组治疗前比较△△P<0.01;与同组首次治疗后比较※※P<0.01;与同一时间点的对照组比较○P<0.05。

组 别观察组对照组治疗前25.33±3.26 24.28±3.86首次治疗后14.74±3.37△△○16.70±3.91△△疗程结束后6.28±4.04△△※※○10.28±5.91△△※※

2.2 两组临床疗效比较

临床疗效经秩和检验,2 组差异有统计学意义(P<0.05);总有效率比较,观察组为93.0%,对照组为76.7%,经卡方检验,差异有统计学意义(P<0.05),观察组总有效率优于对照组。 见表3。

表3 2 组临床疗效比较 [n=43,例(%)]

3 讨论

现代医学认为,腰背肌筋膜炎常是由于腰背部姿势性劳损或感受风寒刺激, 致使肌肉、 肌腱、韧带、脂肪组织等软组织中的纤维组织及筋膜发生无菌性炎症。而MPS 的原因是骨骼肌内有活化的肌筋膜疼痛触发点[8],灭活疼痛触发点是有效治疗MPS的关键[9]。

中医认为筋膜炎病在经筋,属中医学“经筋”范畴,经筋病在痛点部位常常可触摸到结节、条索状物[10],阻滞了气血的运行,继而“不通则痛”。 《灵枢·本脏》曰:“血和则经脉流行,营复阴阳,筋骨劲强,关节清利矣。 ”故在治疗上以舒筋通络、活血止痛为法[11]。 《灵枢·卫气失常》曰:“筋部无阴无阳,无左无右,候病所在。 ”可见治疗“经筋病”需“候病所在”,而浮针疗法遵循“以痛为输”及近治原理,根据MTrP点所在位置,通过长而粗的针身在皮下运行,穿破增生黏连的纤维结缔组织,使阻滞的低流阻通道贯通,减少组液压的阻力,从而恢复组织液、血液的运行与代谢,以达舒筋通络的作用。 研究证实,局限性疼痛患者的疼痛部位血流量明显低于健康人,浮针治疗后血流量有明显的增加,而起到止痛作用[12]。

浮针疗法在进针之后,需要进行扫散动作。 浮针行针之扫散动作区别于传统针刺垂直提插、捻转等针刺手法,其在皮下行扇形扫散,刺激面为平面刺激,故能更好发挥在皮部及经筋层面的经络刺激优势。 作用机制主要有以下方面[13]:(1)通过左右摆动针体最大程度牵拉结缔组织,拓宽通道,使病变局部流阻更低, 利于局部组织液及血液运行代谢;(2)增大与结缔组织接触面,触及更多的神经末梢、肥大细胞等,产生更强的生物电、化学效应,通过神经体液以及局部自身调节达到减少致痛物质, 起到止痛及修复炎症作用;(3)扫散动作属于机械牵拉的一种, 其可激活瞬时感受器电位(transient receptor potential,TRP)通道,从而维持机体内环境稳定。 研究发现到成纤维细胞受到机械力后能发生形态学变化[14],通过扫散动作触及了结缔组织内神经末梢和各种感受器,使疏松结缔组织产生并释放生物电信号,通过纤维传导生物电信号,使细胞电压门控通道改变状态,从而迅速改变细胞组织的微观电生理,改善肌肉及其他组织的痉挛、挛缩,解除了筋膜内高压状态,激发疏松结缔组织,提高局部血液循环。 当长时间扫散时,加强了生物电信号的释放及化学效应, 发挥了浮针改善组织循环的持续作用,从而增强针刺效应。 作为浮针治疗过程中一个重要的环节,寻求最佳的扫散时间,对临床疗效有直接影响。

本研究结果显示,从MPQ 评分来看,治疗后两组评分呈下降趋势, 评分较治疗前均有显著改善,观察组在首次治疗后即刻镇痛效果以及疗程结束后评分优于对照组,表明浮针治疗腰背肌筋膜炎疗效确切,而镇痛时效与扫散时间密切相关,扫散时间为2 min 比1 min 即刻镇痛效果及临床疗效更显著。 因此,深入研究浮针时效关系,探讨针对软组织疾病浮针的最佳扫散时间, 对提高临床疗效意义重大。

[1]周秉文.腰背痛[M].2 版.北京:人民卫生出版社,2005:145-195.

[2]刘明莹,孙忠人,张秦宏.浮针治疗痛证研究进展[J].辽宁中医杂志,2014,41(1):182-183.

[3]李忠仁.实验针灸学[M].北京:中国中医药出版社,2003:144.

[4]符仲华.浮针疗法[M].北京:人民卫生出版社,2011:31.

[5]陈晓禹,王翀敏.不同扫散时间浮针治疗颈型颈椎病疗效观察[J].上海针灸杂志,2013,32(4):302-303

[6]中华医学会.临床诊疗指南·物理医学与康复分册[M].北京:人民卫生出版社,2005:104.

[7]Melzack R. The short -form McGill Pain Questionnaire [J].1987,30(2):191-197.

[8]Giamberardino MA,Affaitati G,Fabrizio A,et al. Effects of treatment of myofascial trigger points on the pain of fibromyalgia [J].Curr Pain Headache Rep,2011,15(5):393-399.

[9]刘 琳,黄强民,汤 莉.肌筋膜疼痛触发点[J].中国组织工程研究,2014,18(46):7 520-7 527.

[10]李 娟,龙 翔,孙绍袭.扳机点配合阿是穴针刺治疗肩背肌筋膜炎38 例[J].湖南中医杂志,2014,30(3):75-76.

[11]王福生,肖 莹,肖 琳.银质针温针灸治疗腰肌筋膜炎63 例疗效观察[J].湖南中医杂志,2014,30(12):72-73.

[12]周昭辉,庄礼兴,江钢辉,等.浮针疗法治疗中风后肩手综合征临床观察[J].针灸临床杂志,2014,30(2):28-30.

[13]陶嘉磊,符仲华,张宏如.浮针疗法作用机制浅析[J].时珍国医国药,2014,25(12):3 006-3 008.

[14]Langevin HM,Cornbrooks CJ,Taatjes DJ. Fibroblasts form a body wide cellular network [J]. Histochem Cell Biol,2004,122(1):7.