交通肇事罪与危险驾驶罪量刑均衡实证研究

——以W市两基层法院近五年刑事案件统计数据为例

2015-11-25贾银生何汶洋

贾银生,何汶洋

交通肇事罪与危险驾驶罪量刑均衡实证研究

——以W市两基层法院近五年刑事案件统计数据为例

贾银生,何汶洋

W市两基层法院刑事案件统计数据表明:交通肇事罪自首率高、逃逸率低、行为人积极赔偿获得被害人谅解的比例高等导致了缓刑适用率过高的现状;危险驾驶罪的案件数量在逐年增长的情形下,虽然取保率高,但囿于自首、被害人谅解等从轻或减轻情节甚少,导致了缓刑适用率低的现状。这样的现状表明:交通肇事罪与危险驾驶罪在量刑上明显失衡,在刑法体系上也明显失衡。于此,应当根据罪刑相当原则完善交通肇事罪的量刑标准,完善危险驾驶罪的量刑标准,以均衡交通肇事罪与危险驾驶罪的量刑。

实证 交通肇事罪 危险驾驶罪 罪刑相当原则

交通肇事罪自设立以来在犯罪的责任形式、“逃逸”情节、自首认定、量刑等问题上饱受争议。《刑法修正案 (八)》增设危险驾驶罪后,该罪又与危险驾驶罪在规范目的、罪质关系、以及量刑均衡等问题上再次引起学界与实务界的鏖战。在以上争议问题中,尤其以交通肇事罪与危险驾驶罪量刑均衡问题争议最大。本文以W市两基层法院刑事案件统计数据为例,对交通肇事罪与危险驾驶罪量刑均衡问题展开实证研究,以希冀解决学界和实务界的聚讼纷争。同时,也引玉方家深入探讨。此处需要说明,如非特别强调,本文所指的危险驾驶罪属于故意的抽象危险犯的醉酒型危险驾驶罪。

一、交通肇事罪与危险驾驶罪的量刑实践

(一)研究目的

本文以 “交通肇事罪与危险驾驶罪量刑均衡实证研究”为题,对交通肇事罪缓刑适用率过高,而危险驾驶罪缓刑适用率过低,两者不但自身罪与刑失衡,而且还导致了相对重罪轻处罚而轻微罪重处罚的现象,认为这明显违背了罪刑相当原则。简单说来如下:

交通肇事罪虽然是过失犯罪,但事实上行为人肇事后逃逸的较少,且一般对自首的认定比较宽松、在司法机关的主持下被害人又往往愿意达成和解协议、谅解行为人,似乎高缓刑适用成为必然。但自首的认定毕竟过宽,行为人毕竟侵犯了双重法益,被害人谅解并不能代表危害公共安全的超个人法益也被谅解,过高的缓刑适用率必然导致罪与刑的失衡。

危险驾驶罪作为刑法分则中唯一的微罪,只有拘役并处罚金的刑罚力度,受刑事司法系统“严打醉驾”等因素的影响,以至于缓刑适用率过低。但根据调查,醉酒驾驶并非会引发重大交通事故,“严打酒驾”并不符合宽严相济刑事政策的应然性要求。危险驾驶罪在客观上本身难以具有自首、被害人谅解等从轻或减轻的量刑情节,过低的缓刑适用率也必然导致罪与刑的失衡。

作为实害犯的交通肇事罪的法定刑相对较重,结果缓刑适用率甚高;而作为危险犯的危险驾驶罪的法定刑甚轻,结果缓刑适用率反而低,这明显造成了处罚上的悖论,严重违背了罪刑相当原则。因此,笔者的研究目的在于:以罪刑相当原则为基础,完善交通肇事罪的量刑标准、细化危险驾驶罪的量刑规范,以达到交通肇事罪与危险驾驶罪量刑的均衡。

(二)数据来源

囿于目前司法统计制度尚未健全,笔者的研究数据主要依靠法院办案法官对案件的整理和统计。以下对刑事案件统计数据的来源作简要的说明:

1.选择W市J区和Z区法院为主要调研对象的原因。W市共2区6县1县级市。近五年交通肇事罪案件收案数量相对较多,仅次于盗窃罪、抢劫罪与危险驾驶罪;危险驾驶罪自设立以后至2014年12月30日,收案率在该市一审刑事案件中排列第三。其中,以该市J区和Z区法院交通肇事罪和危险驾驶罪案件数量相对于其他基层法院居多,值得进行纵深调研。

2.交通肇事罪的统计数据来源于W市J区与Z区基层人民法院2010年至2014年五个统计年度一审生效判决的数据。选择连续五个统计年度的统计数据,主要基于两个原因: (1)2010年至2011年5月,危险驾驶罪尚未出台,通过这一阶段交通肇事罪生效判决的数据,观察期该罪的量刑情况;2011年5月以后,危险驾驶罪正式设立,通过这段时间交通肇事罪生效判决的数据,观察该罪的量刑与危险驾驶罪设立之前量刑的变化情况。(2)刑事案件统计数据的样本越大,越能看出其中的规律,选择连续五年的统计数据,还能有效避免因年度差异和偶然性因素造成的刑事案件统计数据的不均衡。

3.危险驾驶罪属于新设罪名,在全国 “严打醉驾”的浪潮中,案件数量呈现翻滚递增态势,W市J区法院和Z区法院所收的危险驾驶案件正好反应了这一特点。通过剖析2011年5月至2014年这三年半的案例数据,能有效反应危险驾驶罪量刑的变化情况。

(三)量刑实践及其分析

1.2010年至2014年交通肇事罪量刑实践分析

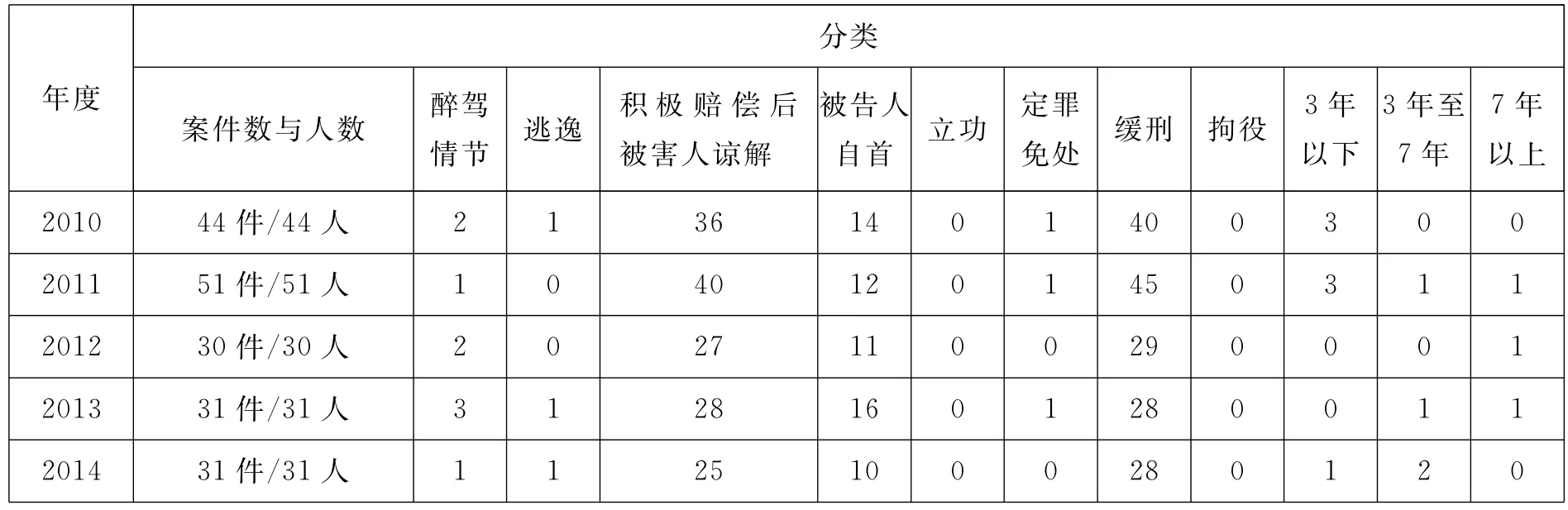

表1 近5年W市J区法院交通肇事罪数据

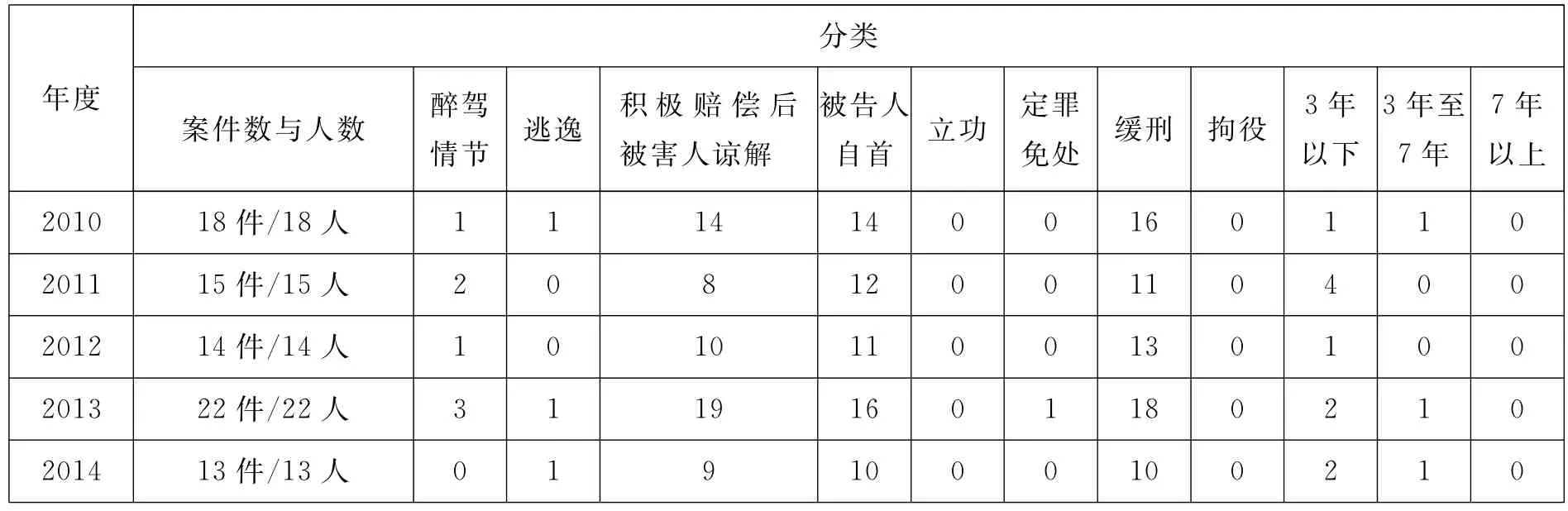

表2 近5年W市Z区法院交通肇事罪数据

从表1与表2中可以得出如下结论:

(1)由醉酒驾驶而引发交通肇事罪的比例较小。部分学者认为,《刑法修正案 (八)》增设危险驾驶罪的立法目的之一在于将醉酒驾驶行为所导致的法益侵犯予以前置化保护,防止醉酒驾驶引发重大交通事故。〔1〕高铭暄:《风险社会中刑事立法正当性理论研究》,载 《法学论坛》2011年4期;姚贝、王拓:《法益前置化问题研究》,载《中国刑事法杂志》2012年1期。但从J区法院的统计数据来看,由醉酒驾驶引发交通肇事罪的概率相当小:2010年为4.54%、2011年为1.96%、2012年为6.67%、2013年为9.67%、2014年为3.22%,近五年平均率为5.212%;从Z区法院的统计数据来看,虽然数据与J区相比略微增长,但也呈现低比率态势:2010年只有5%、2011年只有13%、2012年只有7%、2013年只有13%、2014年为0,5年平均率为7.6%。另外,国内其他地区的调查数据也显示,单纯的醉酒驾驶而引发交通肇事罪的比例甚小。如同济大学汽车学院道路交通事故调查小组的调查显示:2008年上海市因醉酒驾驶所致重大交通事故的比例为6.30%。而在同年,全国因醉酒驾驶造成的重大交通事故的比例为2.83%〔2〕同济大学新闻网:上海酒后驾车肇事比例高出全国比例逾一倍。http://news.tongji.edu.cn/classid-18-newsid-25383-t-show.html.。根据上述数据,认为醉酒驾驶是导致交通肇事罪主要原因的观点是值得商榷的。

(2)自首率较高。交通肇事罪本身属于过失犯罪,量刑相对较轻。如果自首,即使有逃逸情节,量刑宣告刑也可能在3年以下。从表1与表2中可以看出,J区法院与Z区法院交通肇事罪自首率明显较高。如Z区法院2010年的自首率达到78%;2011年最高,达到80%,2012年有79%;2013年自首率最低,但是也有73%;2014年的自首率有77%,5年平均率为77.4%。J区法院自首率相对于Z区法院自首率相对较低,但在近五年中,自首率最高也达到了51.16%,五年自首率平均为35.088%。自首率较高直接导致交通肇事罪的实际宣告刑低于法定刑,这也是交通肇事罪适用缓刑率过高的重要原因。根据2010年12月22日最高人民法院 《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》(以下简称 《自首立功意见》)第1条第3款之规定,交通肇事后必须同时具备 “保护现场”、“抢救伤者”、“向公安机关报告”三项法定义务才能认定自首。易言之,对于交通肇事罪的自首,在量刑上是否从宽以及从宽的幅度都要从严把握,以较重法定刑为基准。Z区法院对交通肇事罪自首的认定明显过于宽松、量刑也没有从严。从J区法院与Z区法院的自首率来看,明显J区法院交通肇事罪自首率认定相对严格,但并未达到严格标准。

(3)逃逸率甚低。交通肇事罪之所以重处逃逸行为,并非因为行为人逃避法律追究,而是因为其故意不履行先行为造成的法定义务〔3〕一般来说,犯罪后逃避法律追究是一种常态,让行为人犯罪后不逃避法律追究不具有期待可能性。如果交通肇事罪重处逃逸行为是因为行为人逃避法律追究的话,那么诸如故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、强奸罪等都应当规定重处逃逸行为。。从上表来看,Z区交通肇事罪的逃逸率相对较高,但5年平均逃逸率只有3.2%;J区法院5年平均逃逸率只有1.746%。低逃逸率直接导致交通肇事罪的宣告刑一般会低于3年以下有期徒刑,也为行为人争取缓刑创造了重要条件。

(4)积极赔偿后被害人谅解比例较高。积极赔偿取得被害人谅解作为一种恢复性司法程序和刑事和解方略,可以更好的化解社会矛盾、教育和改造犯罪人。同时,在刑罚裁量上,被害人的谅解也是缓刑适用标准所要求的内容之一。从表1可以看出,J区法院数据表明行为人积极赔偿被害人并获得谅解的比例相当高:2010年为81.82%、2011年为78.43%、2012年为90%、2013年为90.03%、2014年为80.65%,五年平均率为84.186%。从表2可以看出,Z区法院也是如此:2011年取得被害人谅解比例最小,但也达到53%,2013年的比例最高有86%。根据笔者访问调查,出现这种现象的原因主要在于:除被告人存在逃逸或重大过失以外,绝大多数被害人或家属均希望自己的经济损失能尽快、足额得到赔偿,至于被告人是否会被判处刑罚、判处多重的刑罚往往并不太注重。

在这里有两点值得思考:第一点,根据2000年11月10日发布的最高人民法院 《关于审理交通肇事罪刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称 《交通肇事解释》)第2条与第4条之规定,积极赔偿取得被害人谅解明显有 “以钱买刑”的嫌疑。第二点,积极赔偿取得被害人谅解作为刑事和解制度的主要方略,在交通肇事罪中有明显滥用的嫌疑。毕竟交通肇事罪侵犯了双重法益,私法益的侵犯能被谅解,而危害公共安全的超个人法益不一定能被谅解。

(5)交通肇事罪缓刑适用率高。根据上表,J区法院与Z区法院交通肇事罪适用缓刑率都相当高:Z区法院2010年为88.8%、2011年为73.3%、2012年为92.8%、2013年为81.8%、2014年为76%,5年缓刑平均率为82.54%;J区法院2010年为90.91%、2011年为88.24%、2012年为96.67%、2013年与2014年都为90.32%,5年平均率为92.92%。当然,交通肇事罪缓刑的适用率如此高并非J区法院与Z区法院个别现象,国内其他地区也呈现如此态势。如江苏省扬中市法院交通肇事罪缓刑适用率2004年为80.23%、2005年为82.77%、2006年为86.16%、2007年为81.09%、2008年1月至9月为89.56%,5年平均为83.962%〔4〕何显兵:《论缓刑适用标准的改革与完善——以绵阳市涪城区人民法院最近三年司法统计数据为例》,载于《西南科技大学学报(哲社版)》2012年3期。。再如山东省平阴县法院交通肇事罪缓刑适用率更高:2009年为88.2%、2010年为90.9%、2011年为100%、2012年为92.5、2013年为92.86%,5年平均率为93.29%。〔5〕曹宁:关于交通肇事罪缓刑适用率高问题的统计分析。http://www.jnfyw.gov.cn/jnzyinfoplat/platfor-WData/infoplat/pub/pyfy_2703/docs/201403/d_33103111731.htWl.

2.2011年5月—2014年危险驾驶罪量刑及其分析

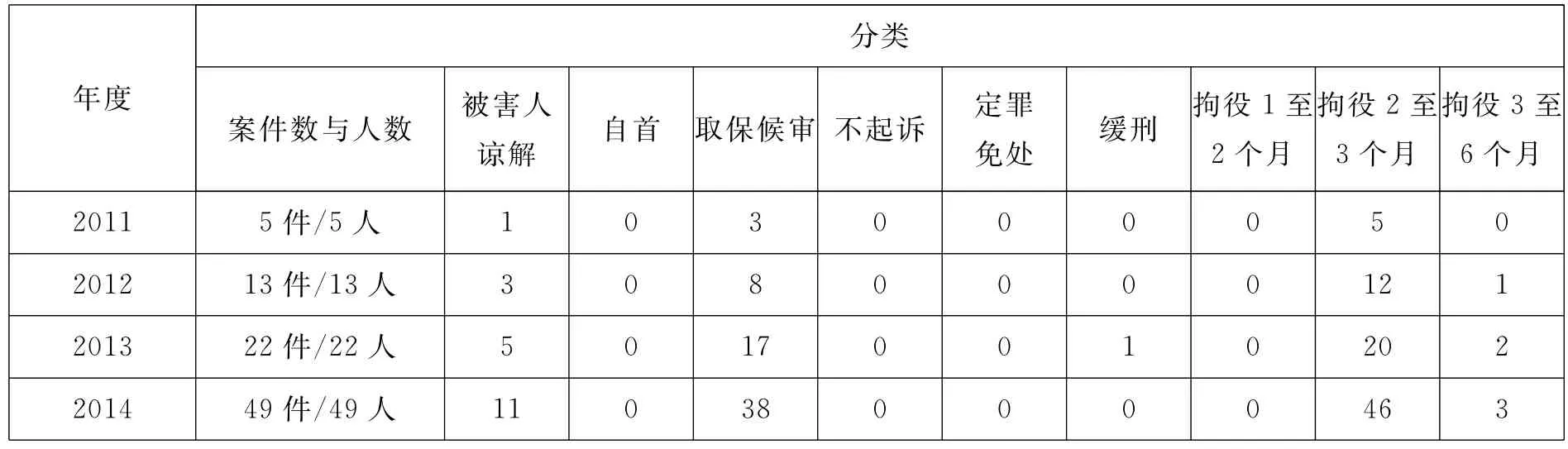

表3 2011年5月—2014年W市J区法院危险驾驶罪数据

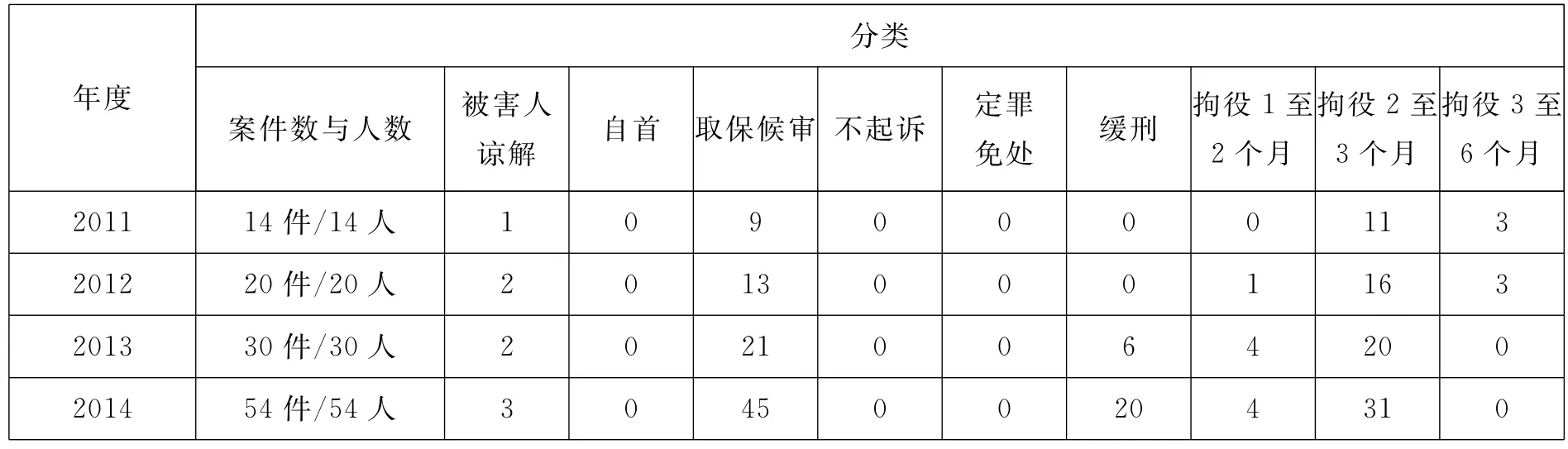

表4 2011年5月—2014年W市Z区法院危险驾驶罪数据

从表3与表4中可以得出如下结论:

(1)案件数与人数逐年增多。从上两表来看,自危险驾驶罪设立以来,J区法院与Z区法院危险驾驶案件宗数明显呈现逐年上升趋势。究其原因,主要是因为新罪出台,在 “严打酒驾”司法政策的指导下,公安民警例行职责勤劳,严查酒驾;另一方面是因为行为人醉酒驾驶造成轻微交通事故,受害人报案。

(2)被害人谅解少。被害人少的原因有二:一是在严查酒驾的司法环境下,绝大部分危险驾驶案件都是公安民警拦路查获,大部分案件都没有造成被害人法益的侵害;二是当行为人被立案侦查后,一般都知晓危险驾驶罪属于微罪,在没有给被害人造成重大损失的情形下,没有必要赔偿并取得谅解。

(3)取保候审率较高。根据表3与表4:J区法院2011年5月至2014年危险驾驶罪的取保率分别是60%、61.54%、77.27%、77.55%,平均率为69.09%;Z区法院2011年5月至2014年危险驾驶罪的取保率分别是64.2%、65%、70%、83%,平均率为70.5%。两基层法院在整体上呈现逐年递增趋势,同时远高于同期交通肇事罪的取保率。再看普通刑事犯罪的取保率,全国也平均也只稳定在8%以内。众所周知,我国刑事司法实践中,除个别有较大分歧的案件外,一般被决定取保候审的犯罪嫌疑人或被告人通常都会以缓刑处遇,但W市J区法院与Z区法院危险驾驶罪的高取保率并没有带来高缓刑率。究其缘由,不少实务部门的同志认为,危险驾驶罪毕竟是微罪,为了办事稳妥而给予取保;还有不少同志认为,危险驾驶罪本身的法定刑不高,如果不给予取保,很可能因为羁押期限过长而导致宣告刑期不能涵盖羁押期限。我们不能苟同这样的观点。

(4)适用缓刑比率低。从上表可以看出,Z区法院2011年和2012年的缓刑率为0,2013年的缓刑率为20%、2014年为37%;而J区法院从2011年5月至2014年,只有一宗案件适用缓刑,原因是该案被告系未成年人。这无疑是受 “严打酒驾”的司法政策所致。

二、交通肇事罪与危险驾驶罪量刑实践中存在的问题

以上数据分析表明,交通肇事罪缓刑适用率过高,危险驾驶罪缓刑适用率过低,罪与刑明显失衡。这两大问题直接导致在刑法体系上,交通肇事罪与危险驾驶罪量刑不均衡。

(一)交通肇事罪量刑的失衡

交通肇事罪缓刑适用率甚高或许是因为原刑法对缓刑的模糊性规定。《刑法修正案 (八)》以前,缓刑的适用条件是 “根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现,适用缓刑确实不再危害社会”。这里没有说明行为人犯罪情节的轻重和悔罪的程度。如果行为人交通肇事后具有自首、立功等法定从轻或减轻情节,同时又有积极赔偿被害人、取得被害人谅解等,即使有逃逸情节,宣告刑也有可能为3年以下,适用缓刑似乎成为必然。但高比例的缓刑适用,刑法的人权保障机能必然受损、刑罚的正义性价值必然被亵渎、刑罚的报应和预防目的必然无法体现;被害人及其家属的冤屈必然难平、社会民怨必然沸腾。

《刑法修正案(八)》将缓刑适用相对具体化,但以J区法院和Z区法院2010年至2014年刑事案件统计数据为例,交通肇事罪的缓刑适用率仍然居高不下,在罪与刑上仍然呈现失衡态势。究其原因:(1)刑法对缓刑的立法技术仍然过于粗糙、刑法对缓刑的规定仍然过于抽象,相关司法解释和量刑规范指导意见又没有在此基础上作出明细规定。(2)受宽严相济刑事政策的影响。交通肇事罪为过失性犯罪,法益侵犯性并不甚大,只要行为人具有从宽情节,根据宽严相济的刑事政策,就应当 “当重而轻或当轻再轻”〔6〕陈兴良:《宽严相济刑事政策研究》,中国人民大学出版社2007年版,第11页。。(3)在刑事和解制度的探寻与实践中,2012年 《刑事诉讼法》修改前,作为积极赔偿取得被害人谅解为主要内容的刑事和解方略并非健全,呈现出滥用刑事和解的势态〔7〕黄京平:《刑事和解的政策性运行到法制化运行——以当事人和解的轻伤害案件为样本的分析》,载 《中国法学》2013年3期。;2012年 《刑事诉讼法》修改后,刑事和解适用率虽然明显下降,但被害人谅解让被告减刑、免罪的情形仍然屡见不鲜〔8〕秦宗文:《刑事和解制度的实践困境与破解之道》,载 《四川大学学报 (哲学社会科学版)》,2015年2期。。

以上原因确实有一定合理性,但在我们看来,上述原因并不能成为交通肇事罪缓刑适用率高的正当化事由。第一,我们不能过分苛求立法的精细,毕竟如考夫曼所言,“极度的确定性反而有损确定性”,〔9〕[德]考夫曼:《法律哲学》,刘幸义等译,法律出版社2011年版,第169页。立法规定过于精细必然不利于规范变动中的违法行为。第二,“刑法是刑事政策不可逾越的屏障”,这句话道出了刑法和刑事政策的紧张关系,〔10〕[德]克劳斯.罗克辛:《刑事政策与刑法体系》,蔡桂生译,中国人民大学出版社2011年版,第3页。如果对交通肇事罪适用缓刑过度,必然破坏犯罪构成要件的定型性,导致定罪和量刑完全脱节,严重违背罪刑相当原则和规范化量刑原理。第三,从刑事和解制度探寻本身来说,其主要运用在法益侵犯较轻的人身伤害案件中,一般不能运用在超个人法益的公害犯罪中。换句话说,在公害犯罪中,即使被害人谅解,也只能谅解其被侵犯的个人法益,而不能谅解作为公共安全或社会管理秩序的公法益。如前所述,交通肇事罪所侵犯的法益是双重法益,私法益的侵犯能被谅解,而危害公共安全的超个人法益并不能被谅解。因而,这样的失衡问题必须深入解决。

(二)危险驾驶罪量刑的失衡

基于国民对机动车辆行驶安全的信赖和醉酒驾驶所造成的社会风险的考量,《刑法修正案(八)》增设危险驾驶罪,在规范目的上将其作为故意的抽象危险犯〔11〕危险驾驶罪的与责任形式在学界争议较大,但目前通说认为是故意。,以适当提前保护法益。危险驾驶罪的增设,一方面有效衔接了 《道路交通安全法》与 《刑法》在醉酒驾驶上的处罚力度,弥补了交通肇事罪与以危险方法危害公共安全罪的处罚间隙;另一方面也使交通肇事罪划分为两种类型:一种是危险驾驶罪以外的纯过失的交通肇事罪〔12〕如超载驾驶、疲劳驾驶所致的交通肇事罪。,一种是由故意的危险驾驶行为所致的交通肇事罪。这样一来,就醉酒驾驶行为的量刑空间有了危险驾驶罪、交通肇事罪以及以危险方法危害公共安全罪三档梯度,似乎危险驾驶罪与交通肇事罪之间并不应当出现量刑不均衡的现象。但事实上并不如此。

还是以J区法院和Z区法院2011年5月至2014年刑事案件统计数据为例,危险驾驶罪设立后交通肇事罪的缓刑适用率并没有下降,然而作为微罪的危险驾驶罪的缓刑适用率却明显偏低。W市两基层法院缓刑适用率如此低的情形,国内其他地区虽有好转,但情形也基本一样。如有学者搜集了某省2011年5月至2012年2月10日危险驾驶罪的一审判决书,通过运用SPSS软件运算出,在危险驾驶罪设立之初,缓刑适用率为29.4%。〔13〕廖北海:《醉驾型危险驾驶罪的量刑均衡研究——以754份一审判决书为样本的实证分析》,《全国法院第24届学术讨论会获奖论文集(下册)》,2012年12月。厦门市中级人民法院刑一庭课题组以2011年5月至2012年4月W市法院审结生效的357件危险驾驶罪判决书为样本进行统计分析,发现危险驾驶罪的缓刑适用率只有17.55%。〔14〕厦门市中级人民法院刑一庭课题组:《关于醉驾型危险驾驶犯罪量刑均衡问题的调研报告》,载 《东南司法评论》2013年版。到了2014年,危险驾驶罪的缓刑适用率有所提升,但依旧低于交通肇事罪的缓刑率。如有学者通过中国裁判文书网从2014年1月1日至3月25日,搜集对全国30个省市自治区4782份危险驾驶罪一审判决书后,分析发现危险驾驶罪的缓刑适用率为44.1%,超过全国刑事犯罪缓刑适用率,但仍然低于同时期交通肇事罪的缓刑率〔15〕章桦、李晓霞:《醉酒型危险驾驶罪量刑特征及量刑模型构建实证研究——基于全国4782份随机抽样判决书》,载《中国刑事法杂志》2014年5期。。

(三)交通肇事罪与危险驾驶罪量刑实践在刑法体系上的失衡

交通肇事罪与危险驾驶罪的量刑在刑法体系上的失衡具体表现为两点。一是 “严打酒驾”无非是认为醉酒驾驶容易引发重大交通事故。但实证研究表明,由醉驾驾驶而引发交通肇事罪的概率相当小,“严打”并非具有实质上的意义。在交通肇事罪都已经高缓刑适用率的情形下,危险驾驶罪应该比交通肇事罪更高的缓刑适用率,但事实上并非如此。二是相对于危险驾驶罪的高取保率而言,交通肇事罪的取保率相对较低,结果在较低取保率的情形下缓刑适用率高,而高取保率的危险驾驶罪缓刑适用率却低。这明显不合理。

刑罚的基本价值是正义。〔16〕何显兵:《死缓制度研究》,中国政法大学出版社2013年版,第65页。从刑罚的正义性价值出发,在刑罚裁量上,应当重罪重罚,轻罪轻罚。相对于只处拘役并处罚金的危险驾驶罪而言,交通肇事罪属于重罪,在刑罚处遇上应当明显重于危险驾驶罪。交通肇事罪一直保持高缓刑适用率的态势,而危险驾驶罪至设立以来一直保持低缓行适用率的态势。这样的情形,一方面表明交通肇事罪与危险驾驶罪自身在量刑实践上的失衡,另一方面更造成了重罪轻处罚而轻罪重处罚的悖论结局,这明显违背了罪刑相当原则。

另外,根据刑法第52条,罚金作为犯罪的法律后果之一,必须与犯罪人的法益侵犯程度与再犯可能性程度相适应。危险驾驶罪的设立符合国际趋势,在刑种上除了规定拘役外还规定了罚金刑,但在低缓行适用率的情形下增加罚金刑而高缓刑适用率的交通肇事罪却没有罚金刑,这进一步导致了交通肇事罪与危险驾驶罪量刑的失衡,进一步和罪刑相当原则相冲突。

三、以罪刑相当原则均衡交通肇事罪与危险驾驶罪的量刑

(一)罪刑相当原则的刑法解释机能

根据刑法第5条,罪刑相当原则作为刑法的基本原则之一,就是要求刑罚应当与犯罪的轻重和犯罪分子承担的刑事责任相当,要求重罪重罚、轻罪轻罚。从定罪与量刑的角度来说,刑罚具有一般等价物的色彩,要求刑罚后果与犯罪有责的违法性和再犯可能性相等价。罪刑相当原则就是刑罚充当一般等价物的体现,罪与刑不等价就是罪与刑的失衡;罪与罪之间在量刑结局上与刑罚的报应本质和预防目的不等价、造成刑法体系不协调,也是罪与刑的失衡。从法律正义和分配正义的角度来说〔17〕同前引〔9〕,第183页。,就需要依靠刑法的解释机能来均衡罪与刑的失衡。在此说来,罪刑相当原则具有刑法的解释机能。

根据罪刑相当原则的刑法解释机能:当犯罪的法益侵犯性和责任承担后果明显不均衡时,可以通过解释行为的法益侵犯性程度和再犯可能性评价要件来均衡量刑;当罪与罪之间量刑比例明显失衡时,在比较法违法性的基础上,可以通过解释犯罪的责任形式〔18〕廖斌、何显兵:《论罪刑相当原则的刑法解释机能》,载 《人民司法》2008年11期。、行为人的再犯可能性评价要件来均衡量刑。简言之,从刑法分则中个罪的刑罚裁量来说,罪刑相当原则要求犯罪的法益侵犯性程度、再犯可能性和责任承担相均衡;从刑法的体系解释来说,罪刑相当原则要求罪与罪之间的刑罚比例要和各罪之间的违法程度、责任形式以及再犯可能性相协调。

从性质上看,交通肇事罪属于业务过失类犯罪,行为人应该有更高的义务,但实务中交通肇事罪在没有附加罚金刑的前提下又高比例适用缓刑,明显与罪刑相当原则造成了冲突;危险驾驶罪属于故意的抽象危险犯,行为人注意义务相对缓和,但在只有拘役并处罚金的情形下却低缓行适用,也明显与罪刑相当原则造成了冲突。在交通肇事罪与危险驾驶罪自身量刑失衡以及和刑法体系相冲突的情形下,有必要通过罪刑相当原则的刑法解释机能予以均衡。

(二)完善交通肇事罪的量刑标准

1.规范交通肇事罪缓刑的适用。虽然根据最高人民法院 《关于常见犯罪的量刑指导意见》以及各省市自治区高院发布的 《量刑指导意见》,交通肇事罪的量刑基本呈现规范化特点。但在我们看来,还有必要进一步完善交通肇事罪的量刑标准,以规范缓刑的适用。

规范交通肇事罪缓刑的适用,必须对缓刑的规定进行实质解释。根据刑法第72条和第74条,缓刑的适用除了责任年龄外条件有三:一是宣告刑为3年以下有期徒刑或拘役;二是行为人 (1)犯罪情节较轻、(2)有悔罪表现、(3)没有再犯的危险、(4)对所住社区没有重大不良影响;三是不能适用于累犯和犯罪集团的首要分子。从上述三个条件来看,第一个条件的实质是规范化量刑的要求,在基准刑的基础上规范化考虑犯罪情节或法定、酌定从轻减轻事由等要素;第三个条件因其再犯可能性和法益侵犯性较大,排除适用缓刑成为必然;第二个条件是缓刑适用的关键。在第二个条件中,(1)与 (2)是判断行为人有无再犯可能性的资料;(3)是适用缓刑的实质条件;(4)是基于社区矫正的政策性理由。〔19〕张明楷:《刑法学》,法律出版社2011年版,第542页。

一般来说,宣告刑的确立要以基准刑定点,以法定或酌定情节确定点之下的量刑幅度。〔20〕张明楷:《论影响责任刑的情节》,载 《清华法学》2015年2期。从交通肇事罪基本构成要件事实与其他影响构成要件事实以及各种法定或酌定情节来看〔21〕基准刑的确立与犯罪构成要件事实相联。为了更精确的确立基准刑,犯罪构成要件的事实又需要分为基本构成要件事实与其他影响构成要件的事实。详见白云飞:《规范化量刑方法研究》,中国政法大学出版社2015年版,第65页。,交通肇事罪的宣告刑一般不可避免的会低于3年以下有期徒刑,只要行为人不是累犯就基本具备了缓刑的适用条件。在此看来,为了规范交通肇事罪的缓刑适用,就只能对缓刑适用第二个条件中的 “犯罪情节”、“悔罪表现”、“再犯的危险”进行实质性解释了。

首先,交通肇事罪的 “犯罪情节较轻”应当限定在法定刑为3年以下有期徒刑或拘役的情形,同时排除因醉酒驾驶、吸毒驾驶等至1人重伤而逃逸的情形。一方面,如果交通肇事罪的法定刑超过3年,即使因自首、立功等导致最后宣告刑低于3年,但行为人在实质上有刑法第133条所规定的 “其他特别恶劣情节”,如果适用缓刑,明显与缓刑所要求的 “犯罪情节较轻”相违背。简言之,从适用缓刑所要求的 “犯罪情节较轻”的角度来看,交通肇事罪适用缓刑的标准之一是法定刑不能高于3年以上有期徒刑,不能涵括 “其他特别恶劣情节”。另一方面,由于逃逸是行为人对先行为所造成结果的法定救助义务的违反,在先行为的基础上进一步侵害了法益,不但属于交通肇事罪的定罪情节,还属于加重量刑情节,难以体现行为人 “犯罪情节较轻”。

其次,交通肇事罪适用缓刑所要求的 “有悔罪表现”也应当严格限定。一般而言,缓刑适用中 “有悔罪表现”的情形包括行为人自首、坦白、积极赔礼道歉与积极赔偿取得被害人谅解等内容。具体说来:自首必须严格依据 《自首立功意见》第1条第3款之规定。在必要的时候,可以通过刑法修正案的方式将交通肇事罪的自首条件加入刑法第133条之中,这是第一。第二,积极赔偿取得被害人谅解要杜绝适用 《交通肇事解释》第2条与第4条所规定的 “造成公私财产或他人财产直接损失,负事故全部或主要责任,无能力赔偿数额高于30万元以上或60万元以上”的情形。因为这条容易造成 “以钱买刑”的嫌疑。在本质上破坏了犯罪的构成要件,违背了罪刑法定主义和责任主义原理。第三,被害人谅解并非代表公共安全的超个人法益被谅解,对被害人谅解所换取的减免刑期应当严格限制。

再次,交通肇事罪适用缓刑所要求的 “没有再犯的危险”应当全面判断。一般而言,“没有再犯的危险”作为缓刑适用的实质条件,除了在 “犯罪情节较轻”、“有悔罪表现”的基础上判断,还包括行为人的人格、家庭环境、社会环境、职业状况交往关系等因素。〔22〕张明楷:《论预防刑的裁量》,载 《现代法学》2015年1期。比如,良好的品行、和谐健全的家庭、治安良好的社区、稳定可靠的职业是缓刑适用的有利条件,而反之则不利于缓刑的适用。在判断交通肇事罪行为人有无再犯危险性时,应当综合考虑行为人的法益侵犯程度,是否有自首、坦白、积极赔礼道歉、积极赔偿取得被害人谅解等情节和行为人的人格、家庭社会环境以及职业状况等因素。

2.建议增设罚金刑。罚金刑以剥夺犯罪人的财产为内容使其产生痛苦,从而实现刑罚的报应与预防。纵观我国刑法,规定罚金刑的条文只有147个。近年来的刑法修正案所修正的刑法分则内容基本都附加了罚金刑,典型的如危险驾驶罪的设立。具体说来,由于罚金刑在适用上有 “选处”、“单处”、“并处”、“并处或单处”等四种情形。在交通肇事罪的刑罚后果上,笔者建议在有期徒刑或拘役的基础上 “并处”罚金。理由如下:

第一,由于危险驾驶罪在刑罚设计上是拘役并处罚金,从刑法体系的角度来看,交通肇事罪作为危险驾驶罪的结果加重犯,也应当在每档刑期上附加并处罚金刑。这样的处理方式不仅在违法性程度上使交通肇事罪与危险驾驶罪形成合理的阶梯式关系,而且在责任承担上也让交通肇事罪与危险驾驶罪有效衔接。

第二,对交通肇事罪在有期徒刑或拘役的基础上并处罚金,不用担心单独或选择适用罚金所造成刑罚威慑力的减弱。单独或选择适用罚金刑在刑罚执行上能有效威慑经济能力弱的行为人,但对经济能力强的行为人而言,基本起不了作用。而在有期徒刑或拘役的基础上并处罚金,有了监禁刑作为保障,无论行为人经济能力强弱,并处罚金都能有效对之进行威慑。

第三,对交通肇事罪行为人适用并处罚金刑有特殊的预防效果。一般而言,大部分交通事故的发生均系行为人追逐经济利益而醉酒驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶等所致。从J区法院和Z区法院的数据来看,也印证了这一点。对行为人适用罚金刑可以在一定程度上剥夺其犯罪的经济能力,同时还可以起到一定的教育矫正作用,能有效预防其再犯的犯罪目的和犯罪动机。

第四,交通肇事罪为过失犯罪,罚金刑的适用并没有达到没收财产刑那样的刑罚威慑力度。对交通肇事罪并处适用罚金刑能有效体现刑法的报应和预防目的,不会违背罪刑相当原则和责任主义原理。

第五,对交通肇事罪行为人适用并处罚金刑能有效和国际刑法理念接轨。放眼国外,在危害交通安全的犯罪上适用罚金刑已成为主流趋势。如德国刑法第316条c款的危害公路交通安全罪〔23〕徐久生、庄敬华:《德国刑法典(2002年修订)》,中国正方出版社2004年版,第156页。;日本刑法第129条的过失交通危险罪〔24〕(日)山口厚:《刑法各论》,王昭武译,中国人民大学出版社2011年版,第481页。;我国台湾地区 “刑法”第276条的业务上过失致人死亡罪、第284条的过失致人伤害罪,等等。

(三)完善危险驾驶罪的量刑标准

1.提高危险驾驶罪的缓刑适用率。在学界中,不少学者以 “风险刑法”理论为根据,认为有必要对危险驾驶罪予以积极的一般预防,适当加重危险驾驶罪的刑罚力度,可以增强国民对法秩序的信仰。〔25〕姚贝、王拓:《法益前置化问题研究》,载 《中国刑事法杂志》2012年1期;王永茜:《论现代刑法扩张的新手段—法益保护的提前化和刑事处罚的早期化》,载 《法学杂志》2013年6期。在实务界中,据笔者走访调查,在108名法官中,56名法官认为拘役的刑罚威慑力已经很轻了,如果再适用缓刑,难免社会舆论对法院造成不良影响;21名法官认为危险驾驶罪的行为人基本没有自首等法定从轻或减轻情节,部分行为人的认罪态度较好,但也不足以轻易适用缓刑;32名法官认为,在刑事诉讼程序上,从对行为人采取强制措施之日起 (没有被取保的情形),到侦查终结再到审查起诉直至法院审理终结,所判处拘役的刑期与所羁押的时间也基本相当,即使多也多不了几天,没有必要适用缓刑。

笔者首先对风险社会下的风险刑法理论存疑。“风险社会”由德国社会学家乌尔里希?贝克所提出。贝克教授所称的风险主要是后工业时代的技术风险,而非交通风险。同时,贝克教授自己也认为,“风险”只是一种构想,一种社会定义,就像神一样,只有相信它才知道它的存在和真实有效。〔26〕德)乌尔里希 .贝克、威廉姆斯:《关于风险社会的对话》载薛晓源、周战超主编:《全球化与风险社会》,社会科学文献出版社2005年版,第12页。“风险刑法”概念受风险社会理论的影响而提出,但其过于扩大 “风险”的含义,容易认为刑法立法上新近增加的危险犯都是风险刑法的体现。如陈兴良教授所言,“风险概念被泛化的结果导致风险刑法的理论丧失现实基础,也使风险刑法理论与风险社会理论难以对接。”〔27〕陈兴良:《风险刑法理论的法教义学批判》,载 《中外法学》2014年1期。

其次,上述认为危险驾驶罪应当限制适用缓刑的法官的观点虽然考虑到了社会舆论和实务操作等因素,一味机械的重视社会舆论和实务中的便利操作最终会使法院的司法权威散失。具体原因如下:(1)毕竟舆论并非代表司法公正,纯粹考虑社会舆论容易造成 “民意强奸司法”的危险。(2)现在犯罪学的实证研究早以公认,短期监禁刑具有重大缺陷,司法实践应当尽量回避短期监禁刑,以避免制造出更多犯罪人。如果认为拘役的威慑力已经很低,适用缓刑基本没有必要,势必造成危险驾驶犯罪数量的急剧上升。(3)虽然危险驾驶罪在客观上少有自首、立功等法定从轻情节,但在国家 “严打酒驾”环境下,多数行为人直接被交警当场查获,在客观上本身就难以具备自首情节,且危险驾驶罪的行为人多为骑摩托车的农民,让其立功无疑强人所难。(4)如果从刑事诉讼程序的角度为法检系统办案便利与顺捷来考虑,这无疑在实体上违背罪刑法定主义、在程序上违反刑事诉讼法的人权保障理念。(5)上述法官基本都没有考虑到微罪的危险驾驶罪有罚金刑而相对重罪的交通肇事罪却没有罚金刑的问题。

如前文所述,缓刑的适用除了要求宣告刑在3年以下和不是累犯外,还要求具备 “犯罪情节较轻”、“有悔罪表现”、“没有再犯的危险”以及 “对所住社区没有重大不良影响”。危险驾驶罪的法定刑为拘役,在不是累犯的情形下明显犯罪情节较轻。从W市两基层法院的统计数据来看,危险驾驶罪的行为人85%以上都为朴素不懂法的农民,驾驶工具多为两轮摩托车,95%以上的行为人悔罪态度都很良好,同时基本也当庭自愿认罪,这些好充分说明其再犯可能性低,具备缓刑适用条件。同时,危险驾驶罪行为人的法益侵犯性和再犯可能性都基本没有达到对所住社区造成重大不良影响的地步,且社区矫正在全国已经正式施行,基于社区矫正的刑事政策,更应该适用缓刑。

2.建议细化危险驾驶罪的量刑标准。虽然危险驾驶罪在量刑幅度上只有1到6个月的拘役刑期,但危险驾驶罪设立后在全国范围内呈现高发案率的态势。而最高院 《常见犯罪量刑规范指导意见》却没有将其纳入其中,以至于在量刑上呈现不均衡态势。笔者建议,从定性的角度,根据法益侵犯性的有无以及侵犯性程度,对危险驾驶罪的量刑规范如下:〔28〕此处需要说明:笔者不建议以血液中酒精含量的高低来细化危险驾驶罪的量刑标准,这样容易导致醉驾入刑是英美法系 “严格责任”的体现。而我国刑法中的责任形式只有故意和过失。

将单纯醉酒驾驶,但由于驾驶地点过于偏僻,没有任何法益侵犯性的行为排除出犯罪圈。典型的如在旷无人烟的公路上醉酒驾驶。这类行为虽然属于违反 《道路交通安全法》对醉酒驾驶的规定,但不具有危害公共安全的抽象危险,不具有可罚的法益侵犯性,因而应当根据刑法的谦抑性原则,不予犯罪论处。

单纯醉酒驾驶,驾驶时间或距离短,有发生抽象危险的可能,但除醉酒驾驶外,没有任何违反 《道路交通安全法》的行为,可以酌情认为 “情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪”或者酌情给予定罪免处的非刑罚处理。典型的如醉酒后驾车将车停放在另一车位,给他人让路。因为这类情形具有抽象危险性,但危险的缓和程度高,法益侵犯性不严重。

醉酒驾驶,虽违反 《道路交通安全法》,但没有造成任何实际法益侵犯性即造成交通事故的情形,量刑应当在二个月拘役以下或者酌情给予定罪免除的非刑罚处理中选择。如醉酒驾驶闯红灯、变道不打转向灯等,但没有造成任何交通事故的情形。因为这类情形已经开始由抽象危险过度到具体危险上了。

醉酒驾驶,违反 《道路交通安全法》,虽然没有造成交通事故,但是造成较长时间堵车等交通秩序混乱的,量刑应当选择在两个月以上四个月以下拘役中选择,不能给予定罪免除的非刑罚处理。因为这类情形已经属于具体危险了。

醉酒驾驶,违反 《道路交通安全法》,造成交通事故但尚未达到交通肇事罪入罪标准的,量刑应当在四个月以上六个月以下拘役中选择。因为这类情形已经由具体危险演变为实害结果了。

曾因醉酒驾驶被给予行政处罚或者刑罚处罚后,又醉驾驾驶的,在四个月以上六个月以下拘役中选择,一般不能适用缓刑。因为这类情形的再犯可能性较高,从特殊预防的角度,有必要以监禁刑对之进行有效威慑。

不能认为交通肇事罪是过失犯罪就可以以高缓刑适用率来对之进行宽容。如考夫曼所言,“宽容并非毫无界限,它不是不计任何代价的容忍。有效的法律必须予以遵循,违背法律,特别是犯罪,是不能容忍的,而非人性者不能有所主张,乃属当然之理。”〔29〕同前引〔9〕,第344页。也不能认为国家“严打醉驾”就过分限制危险驾驶罪缓刑的适用。如罗克辛教授认为,“刑罚的严厉性不得超越罪责的范围。”〔30〕同前引〔10〕,第77页。交通肇事罪和危险驾驶罪在量刑上与罪刑相当原则的冲突我们必须正面应对,以体现刑法的法益保护目的和刑法体系的均衡。

贾银生,西南科技大学刑法学硕士研究生;何汶洋,梓潼县人民法院法官,刑法学硕士。