究竟是患寡、患不均还是患不公?——基于CGSS(2006)对居民幸福感决定的经验研究

2015-11-13郝身永

郝身永

(上海行政学院经济学部,上海200233)

一、问题的提出

改革开放30多年来,两个充满张力的经济社会进程备受关注。一方面,我国经济持续保持快速增长,于2010年超越日本成为世界第二大经济体,经济增长的成就举世瞩目。在国强的同时,民富事业也取得长足发展,人民群众的生活水平不断提高。作为反映居民生活质量的重要指标,城镇和农村居民家庭的恩格尔系数分别由1978年的 57.5%和 67.7%变化到 2013年的35.0%和37.7%。但另一方面,与经济高速增长、人们生活水平普遍提高不相协调的是,作为衡量国民福利水平重要指标的主观幸福感似乎并没有同步提升,在我国同样也出现了Esterlin悖论。例如,世界价值观调查显示:1990~2007年间,中国居民的平均幸福感由1990年的7.29①世界价值观调查(World Values Survey)在调查居民幸福感时请被调查者在1~10内进行选择,选择的值越大,代表幸福感越强。下降到了 1995 年的6.83,在 2001 年进一步下降到了6.63,尽管在2007年稍有回升至6.76,但仍然远低于1990年的水平。还有一些权威的调查也发现,中国居民幸福感的变动趋势与收入水平的快速提升不相适应,二者之间出现了巨大的鸿沟。显而易见的是,如果只有漂亮的经济发展数据,而人们并没有相应地感到满意和幸福,显然违背了经济发展的最终目的,而背后的原因也就值得深究。

居民幸福感知的停滞不前甚至下滑的趋势引起了民众和政府的广泛关注,与此同时单一强调经济增长的发展战略所带来的资源、环境、生态和民生等问题愈加凸显,政府的执政理念和目标也在适时地发生转变:温家宝总理在2010年的《政府工作报告》中明确提出要让人民生活得更加幸福、更有尊严;包括北京、重庆、广东在内的诸多省份都明确把提升居民幸福指数作为施政的目标之一;十八大报告也发出了“共同创造中国人民和中华民族更加幸福美好的未来”的有力号召。在现实悖论和政策需要面前,越来越多的学者开始关注幸福问题,经验检验并尝试解释Easterlin悖论,发展了相对收入、享乐适应等理论(Easterlin,2001)[1],构建了一些理论模型来解释所发现的幸福与绝对收入、相对收入之间的经验事实(Rablen,2008)[2]。在幸福问题研究的文献中,收入比较是一个重要的视角,这是因为,作为生活在社会网络中的人,进行多维度多方向的比较是人们真实的生活经验,人际比较会影响人们的心理体验和个体行为,自然也会影响到人们的幸福感;Smith等(1989)通过实验方法也揭示,社会比较确实影响自我报告的幸福等级。[3]因为有差距才有比较,因此,探究我国出现Easterlin悖论的原因,需要认真分析我国的收入差距。

与我国收入快速增长相伴随的是收入的差距整体上也呈扩大趋势。以基尼系数作为测度,在1980 年为 0.320,1984 年一度下降到 0.257,1990年上升到0.355,2001 年进一步达到 0.447(World Bank,2004)。[4]就最近几年来看,据国家统计局公布的数据,自2008年起逐年下降,2013年为0.473,也是2003年以来的最低值①2004年基尼系数与2013年同为0.473。。不过,不少学者质疑统计局公布的数据低估了真实的收入差距,一些机构的调查和学者的研究得出的基尼系数明显更高。比如,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心调查显示,2010年中国家庭的基尼系数为0.61,大大高于国家统计局公布的0.481。如果考察财产的不平等程度,我国的财产不平等程度明显高于收入不平等程度,并且财产不平等程度在迅速升高②根据北京大学发布的《中国民生发展报告·2014》,与1995年我国家庭净财产的基尼系数为0.45、2002年为0.55相比,2012年我国家庭净财产的基尼系数达到0.73。顶端1%的家庭占有全国1/3以上的财产,底端25%的家庭拥有的财产总量仅在1%左右。。总之,无论如何,基尼系数都已经超过0.4这一国际公认的警戒线,悬殊的收入差距是一个不争的事实,它已经成为民众反应最为强烈的问题之一,表现出越来越多的不安与不满,对社会和谐安定构成了不小的威胁。尽管人们的平均生活水平不断提升,但在收入差距较大的背景下,一些人仍生活在贫困线之下。根据陈新和沈扬扬(2014)[5]的研究,2010年官方低收入线下仅农村贫困人口就有2688万人,占全部农村人口的2.8%,如果按国家新发布的2300元(2010年不变价)贫困线标准,农村贫困人口高达1.28亿,贫困发生率为19.1%。所以,提升居民的幸福感,收入水平和收入差距都是不容忽视的两个方面。

收入差距指的是收入分配的最终结果,在任何制度下都必然存在或大或小的收入不平等,它本身并不涉及价值判断,但收入分配是否公平正义,则融入了人们的价值判断。怀默霆(2009)[6]利用一项于2004年在中国范围内收集的调查数据发现,仅仅知道基尼系数或其他一些衡量收入分配的指标,未必就能预测社会大众对这些问题的看法。实际上,在市场发挥越来越重要作用、社会主义市场经济制度逐步完善的今天,人们不仅关心收入差距的大小,同样还关心收入分配是否公平。前者是分配最终结果的客观事实,而分配公平与否是对分配结果总括性的价值评判,主要涉及收入差距究竟是如何产生的,包括机会是否均等、同工是否同酬、过高收入是否是合法所得等。总的来讲,如果差距是由个人天赋、经验、能力、努力、偏好等因素导致而不是由外部因素导致,则人们会更倾向于认为分配结果是公平的。或者说,同样的收入差距,如果是源自于努力,则比源自于社会出身等因素的异议要小得多。Konow(1996,2001)[7~8]通过调查研究就发现,人们可接受个人可控因素造成的不平等,而认为外在因素对分配的影响是不公平的。从比较抽象的理论层面讲,如果人们的所得等于应得,即可视为分配公平,否则便是不公平的。同时考虑收入是否均等与分配是否公平,共有四种组合:一是分配公平,结果均等。由于人们的天赋能力、对劳动与闲暇的偏好等存在差异,这种情况在现实中不可能存在;二是分配公平,结果不均等。这种情况下,只要不均等程度没有过大,是一种比较理想的社会状态;三是,分配不公平,但结果均等。这种情况出现于计划经济时代的大锅饭体制,由于干与不干、干多干少、干好干坏都一个样,虽然趋近于结果的绝对均等,但分配并不公,这种体制作为整体已经被摒弃;第四种就是分配不公平,结果也不均等。这是当前分配秩序的现实写照,至少分配过程存在不公正、结果不公平的现象,结果也是不均等的。显然,经受了市场经济洗礼的人们,越来越能够接受多劳多得的公正原则。因此,如果是诚实劳动、合法经营所得,人们是比较能够接受适度的收入差距的,结果也基本是公平的。最坏的情况是,收入差距过大,结果也不公平,以至超过了人们容忍的限度。而在当前,包括资本侵占劳动、垄断行业收入畸高、同工不同酬、贪污腐败等分配不公的现象较多地存在,这往往成为社会抗争和群体性事件的导火索。因此,人们究竟对当前的收入分配不公持有什么样的态度?它对人们的幸福感产生什么样的影响?

综上所述,本文中首次将收入的三个维度即收入水平、收入差距和分配公平置于一个统一的框架内分析它们对幸福感的影响;其次,在收入差距和分配不公这两个维度,均进一步从个人的微观视角和社会的宏观视角细分展开:对收入差距,即是个人在收入分布中的位置排序和区域层面的收入差距;对分配不公,即是个体的分配公平感和对整个社会分配的公平感知。再次,还讨论了个体所在单位性质差异和个体社会经济地位差异对收入三个维度影响幸福感的调节作用。所利用的数据是2006年的中国综合社会调查(CGSS)数据,采用的模型是排序的Probit模型。

二、文献述评

关于绝对收入对幸福感的影响,利用截面调查数据,许多研究发现,无论是否控制标准的人口统计学特征,也无论是在发达国家还是发展中国家,幸福与收入之间都有显著的正相关,差别只在于,在发展中国家或转型国家得到的收入—幸福拟合线的斜率比在发达国家的更大(Blanchflower & Oswald, 2004[9];Lelkes,2006[10])。在群体层面,Cummins(2000)[11]发现,高收入组、中等收入组和低收入组的收入与幸福感之间的关系依次递增。较多研究利用了横截面数据,而利用面板数据可以控制人格特质等不可观察的个体固定效应,结果发现真实收入与幸福的变化相关(Clark et al.,2005)[12]。显然,相关并不等于因果,为了解决反向因果带来的内生性问题,一些研究利用诸如东西德统一等外生事件更坚实地证明了收入是幸福变化的因果(Frijters et al.,2004)[13]。但是,随着研究视角的拓展和纳入幸福函数的变量增多,一些研究者也得出了不同的结论。官皓(2010)[14]利用北京、上海和广东的家庭调查数据发现,绝对收入对幸福感的影响不显著,相对收入地位则有显著正向影响,并且这一结论无论是对城市还是对农村都适用。张学志和才国伟(2011)[15]发现,考虑相对收入影响后,绝对收入的正向影响不再显著。贺京同、那艺和郝身永(2014)[16]的研究也发现,在纳入收入公平感、收入变动等一系列体验型变量后,绝对收入对幸福感的正向影响也变得不再显著。一些准实验研究也有类似的结论,Brickman等(1978)[17]考察了中彩票这一外生的收入增加对个体幸福感的影响,发现中彩票者并不比没有中彩者更幸福。因此,关于绝对收入与幸福感之间的关系,仍然悬而未决而有待于进一步分析和验证。

关于收入不平等对幸福感的影响,有文献从个体视角出发研究收入比较对个体幸福感的影响。从理论层面讲,多数学者认为,比较对象的高收入会使得个体自身相对收入下降,从而产生相对剥夺效应,对自身幸福感产生负向影响。比较多的研究证实了这一点,比如,McBride(2001)[18]研究发现,个人的满意度与年龄相仿个体(年龄差不超过5岁)的收入呈显著的负相关关系。不过,Hirchman 和 Rothschild(1973)[19]很早就指出,在收入不平等和经济快速增长的背景下,参照群体的收入对自身幸福感的影响除了比较渠道,还存在另一个认知渠道,这是指参照群体的收入是个体未来收入预期的有用信息源,为预测未来收入提供信息。这意味着,如果参照群体收入高,则有理由对自己未来收入产生乐观预期,从而间接提升自身幸福感,这可以称为参照收入的收入预期效应。由于同时存在负向的相对剥夺效应和正向的收入预期效应,参照收入对个体幸福感的综合影响并不确定,而 Senik(2004)[20]等正是用上述理论解释在俄罗斯发现的参照收入对幸福感产生显著的正向影响的实证结果。Caporale等(2009)[21]的发现很有意思,他们发现在西欧国家,相对收入对幸福感的影响为负,而在东欧国家,相对收入的影响则是正的,这也间接证实了 Hirchman和 Rothschild(1973)[19]的“隧道效应”。综上所述,无论是参照收入的相对剥夺效应还是收入预期效应,均是基于自利理论的解释,与之不同,Fong(2003)[22]则从互利互惠和共同保险的角度解释了参照收入对自身幸福感的正向影响,类似地,Kingdon和Knight(2007)[23]是从利他主义、同情的角度解释了南非当地聚居区内参照收入的正效应。在针对我国居民幸福感的研究中,参照收入对幸福感的正负效应都得到验证。罗楚亮(2009)[24]在县级层面界定地理区域,并考虑城镇、农村和流动人口三种户口差别来界定参照群体,用参照群体的平均收入代理参照收入,研究发现家庭平均收入与参照收入差距越大,个体幸福感越强,这实际上也意味着参照收入对个体幸福感产生负向影响。陈钊、徐彤和刘晓峰(2012)[25]利用在上海和深圳所作的社区调查发现,社区层面上的收入差距会产生示范效应,对幸福感有促进作用,但这一效应存在人际差异,依居民的户籍和受教育程度而有所不同。值得注意的是,学者们在考察参照收入对幸福感影响时,最常见的做法是界定参考群体,以参考群体收入的平均数(或中位数)作为参照收入的代理变量引入幸福函数中。不过,Boyce等(2010)[26]则认为,对个体总体生活满意度更重要的影响是个体收入的位置排序而不是个体收入与参照收入间的绝对差距。他们的实证结果支持了这一点,即个体收入的位置排序显著影响总体生活满意度①根据他们的这一结论,提升个体收入但若不足以提升个体收入在收入分布中的位置排序并不能提升幸福感,并且,如果自己收入的位置排序提升,则一定会导致其他人位置排序下降而对其幸福感产生负效应。,绝对收入和参照收入的影响则不显著。

另有文献则从宏观层面直接研究区域层面的收入差距对个体幸福感的影响。Oishi等(2011)[27]利用 GSS 中 1972 ~2008 年数据对美国的考察发现,总体上看,居民在收入相对更平等的年份比在收入更不平等的年份更幸福,收入不平等与幸福之间存在反向变动关系。Schwarze和 Härpfer(2007)[28]对西德 75 个地区的研究发现基尼系数对个体幸福感有负的显著影响,也说明德国人存在不均等厌恶。王鹏(2011)[29]利用中国综合社会调查2006年的数据进行实证分析发现,基尼系数对幸福感的影响呈非线性的倒U型关系:当基尼系数小于0.4时,幸福感随基尼系数扩大而提升,超过0.4时,幸福感随基尼系数增大而下降。这就表明,人们并不是不能接受任何一种收入不平等,关键在于收入不平等的程度。关于收入差距影响幸福的解释,从自利的角度出发,不同的人从收入不平等看到的收益或损失不同,这一点无论在跨国比较还是不同人群的比较中都得到证实。Alesina等(2005)[30]发现欧洲居民的幸福受到不平等的负向影响,而美国居民则不是。作者的解释是,尽管美国更加不平等,但是美国人自认为收入流动性比较高,而高的收入流动性使得长期来看收入更趋平等。Knight等(2009)[31]针对中国农村居民的研究也发现,县级层面的收入不平等对提升幸福感有显著的正向影响。一些研究讨论了收入不平等影响幸福感的群际差异,比如,Oishi等(2011)发现幸福与收入不平等间的反向变动关系在低收入群体中成立,在高收入群体中不成立;何立新和潘春阳(2011)[32]的研究发现城乡收入差距对居民幸福感有负向影响,对不同收入阶层居民幸福感的影响则存在差异。

以往文献较多集中于孤立考察绝对收入、收入差距对居民幸福感的影响,关于分配公平对居民幸福感的影响却鲜有涉及。绝对收入、收入差距等指标只是对分配结果的测度,并不涉及分配的过程,而 Frey等(2007)[33]的研究揭示,人们不仅关心结果,还看重产生结果的程序,程序效用是人们幸福的一个重要来源。据此推断,除了收入水平和收入差距,分配是否公平也会对幸福产生重要影响,因为如果分配程序是不公正的,人们很难认为分配结果是公平的。根据对文献的回溯,仅有贺京同、那艺和郝身永(2014)[16]考察体验型变量对个体幸福感影响时将个体公平感纳入了幸福函数,但该文重点在于考察幸福的属性和决策型变量与体验型变量在影响幸福感上的差异,而不在于分析分配公平对幸福感的影响。另外有学者仅是对导致分配不公的某一因素与幸福感之间的关系作了分析,比如何立新和潘春阳(2011)[32]研究了机会不均对居民幸福感的影响,陈刚和李树 (2013)[34]以及 Welsch(2008)[35]检验了腐败与幸福感之间的关系,但都缺乏对分配公平的直接测度和讨论。学者们鲜有涉及分配公平与幸福感的讨论,首先在于公平、公正、正义等概念包含有价值的判断,本身就一直争执不断;其次更在于分配公平的确很难进行指标测度,所以学者们常用基尼系数等反映收入差距的指标把收入不均和分配不公合并在一起讨论,这当然是不够严谨的。从计量的角度看,过大的收入差距背后包含有分配不公的因素,如果不能将分配不公因素隔离,可能会高估收入差距对幸福感的负向影响。因此,探寻分配不公的度量指标并探究其与幸福感的关系,在当前既存在收入差距又存在分配不公的现实背景下,就显得非常迫切和重要。

综上可见,尚未有文献在一个统一的框架内考察关于收入的最重要三个维度即收入水平、收入差距和分配公平对居民幸福感的影响。另外,无论是关于收入差距还是分配公平的讨论,均缺乏从微观个体和宏观整体两个层面进行细致剖析。因此,仍然有待解决的几个问题是:绝对收入、收入差距、分配公平究竟是如何影响幸福的?抑或者,从幸福感出发,人们究竟是患寡、患不均,还是患不公?个人所感受的收入差距与宏观上区域收入差距如何影响幸福感?个人经受的分配不公与个人所感知的社会分配不公如何影响居民幸福感?上述各核心因素对幸福感的影响又受哪些因素调节?这是本文试图回答的几个问题。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文数据来源于中国综合社会调查(CGSS)。CGSS是中国人民大学社会学系与香港科技大学调查研究中心合作开展的全国性、综合性和连续性的社会基本状况调查,目前已经开展了2003、2005、2006、2008 和 2010 共五轮。本文采用的是第三轮调查数据,即CGSS(2006)。调查采用分层的四阶段不等抽样:区(县)、街道(乡或镇)、居委会或村委会、住户和居民,具体是针对全国28个省份、125个县(区)、500个街道(乡或镇)、1000个居(村)民委员会、10000户家庭中10151个居民进行调查。

(二)变量选取与指标度量

1.幸福感

CGSS(2006)的调查中,关于居民的幸福感,调查的问卷设计是“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?您感觉您的生活是”,请受访者在“非常不幸福”、“不幸福”、“一般”、“幸福”和“非常幸福”之间进行单项选择。我们将各选项依次赋值为1、2、3、4和5。10151个居民中,从低到高,不同幸福程度的个体分别占 1.01%、6.72%、46.12%、40.62% 和 5.55%,幸福程度为“一般”和“幸福”的个体最多。居民平均幸福感为3.43,介于“一般”和“幸福”之间。

2.绝对收入

CGSS(2006)调查了受访者2005年个人全年的全部收入,包括农业劳动收入、工资、退休金、各种资金、补贴、分红、股息、保险金、经营性纯收入、租金、利息、馈赠等全部收入所得。为消除异方差,将个人绝对收入加1,然后取自然对数。

3.收入差距

以往讨论收入差距,基本上是在国家或区域层面讨论收入的分布情况,这种宏观层面的收入差距可以通过基尼系数、泰尔指数、人口收入份额度量法等进行客观测度,又以基尼系数应用得最为普遍。用基尼系数测度收入差距有两个典型特点,一是它是社会整体不均等程度的测度,并不涉及某一个体在收入分布中的位置这方面的信息;二是它是根据所收集的数据进行的客观测度,并不涉及个体对收入差距的主观感知以及个人与社会中相关的其他人之间差距的主观判断。个体可能会纯粹出于不均等厌恶的内生偏好而排斥过大的收入差距,而从个体利益的视角出发,与个体自身利益紧密相关的是自己与社会中他人之间的差距,也就是个体在整个社会收入分布中的排序。因此,与以往研究不同,除了考察整个社会宏观层面的收入差距外,还考察了个人感知的自己在整个社会中的排位。对于前者,用基尼系数来代替。为了涵盖更多样本以更准确地计算基尼系数,先不根据其他变量清理删减样本,直接在CGSS(2006)的10151个观测点中剔除收入缺失数据①收入缺失包括“不适用”、“不清楚”和“拒绝回答”三种情况。,然后计算各市的基尼系数。剔除收入缺失数据后,有效样本量为9285个,分布在107个市②被访者属于直辖市的,不再细分到区或县,海南省东方市是县级市,但它是省直辖县级行政区,故不能划入地级市。这样处理后,一共有4个直辖市,102个地级市和1个县级市。。对于后者,没有直接界定参考群体进而计算参照收入,这是因为,其一,尽管这样获得的数据是精确的,但问题在于,如Schor(1999)[36]所指出的,起作用的社会比较依赖于个体关于比较对象的信息量和社会化过程;Gartrell(1982)[37]也指出,社会比较对象的选择过程嵌入于人们的社会网络,人们之间的社会互动越强,越频繁,越复杂,就越可能相互比较。那么,由于人们在社会网络中信息量的获取和社会化过程存在人际差异,比较对象的选择和比较权重的确立同样存在人际差异,甚至受访者自身都讲不清楚。欧洲社会调查在2007年进行的第三轮调查中支持了这一点,证据是:调查中受访者被询问“你最可能与谁进行收入比较?”结果显示,把“同事”、“家人”、“朋友”和“其他人群”选为收入比较对象的分别占 36.3%、5.8%、14.9%和7.1%,剩余的35.9%没有收入比较人群(Clark& Senik,2010)[38]。因此,在不清楚个体具体比较对象的情况下,直接以区域、年龄、受教育程度等特征为每个受访者统一界定参考群体就显得比较武断。其二,就比较对象而言,个人与哪些个体或群体进行比较,与多种因素相关,包括自己的经济地位、主观上的收入差距归因和收入流动机会等(Patchen,1961)[39]。因此,如果通过性别、年龄等特征来界定参考群体,究竟选择哪些特征,以及像年龄、受教育程度这样的特征具体怎么进行分界,目前还缺乏理论上的指导,以致于以往研究用这种方法界定参考群体时标准各异而不尽科学,而且不同研究之间也缺乏可比性。基于以上两点认为,受访者对自己主观经济地位的判断则全面地考虑了比较对象、比较方向、比较强度、比较策略和比较权重等信息,从某种意义上讲能更好地反映与个人相关的收入差距。在CGSS(2006)的调查中,受访者被询问本人的社会经济地位,在“上层”、“中上层”、“中层”、“中下层”和“下层”之间进行选择,依次赋值为1、2、3、4 和 5,赋值越大,社会经济地位越低,意味着个人在收入排序中的位次也越低。实际上在前人的研究中,Layard等(2010)[40]和官皓(2010)[14]也都采用类似方法,将主观认知的相对地位引入幸福函数。

4.收入的分配不公

Jasso 和 Wegener(1997)[41]认为,分配公平感可以界定为人们对社会资源分配状况的主观判断、评价和态度。它可以进一步区分为基于社会不平等的宏观分配公平感和基于个体收入分配的微观公平感(Wgener,1991)[42]。因此,为全面起见,从两个层面分析:一个是个体所遭受的分配不公,一个是整个社会的分配不公。尽管如果整个社会分配非常不公时,个体遭受分配不公的概率更大,但二者并不是一回事。因为存在如下可能,即个体认识到整个社会存在分配的不公,但自己个人的收入与自己的能力、付出等是相当的,个人认为自己的收入是合理的、公平的。

Adams(1963)[43]认为,个人的公平感知是个体收入与投入之比与其他人收入与投入之比的比较。在CGSS(2006)的调查中,专门询问了受访者在考虑能力和工作状况的情况下对收入是否合理进行评价,进而在“非常合理”、“合理”、“不合理”和“非常不合理”之间选择其一。如马磊和刘欣(2010)[44]所指出的,尽管这个问题没有涉及“公平”的字眼,但在中文的语境里,基本上认为“收入是否合理”与“收入是否公平”是可以互换的。并且,受访者进行的选择同时考虑了自己的收入和自己的投入(包括个人能力、劳动时间、劳动强度和工作环境等),而且受访者在考虑自己的收入与投入之比时也会与其他人的收入与投入进行横向的比较,因此这是个人所经历的分配公平程度的一种较好度量。将受访者的回答依次从1到4赋值,赋值越大,个人对自己收入分配的公平感知越差。

除了个人所经历的分配不公,社会在整体上的分配公平度也是分配分平的重要维度。在社会分配公平程度的度量上,陈宗胜和周云波(2001)[45]运用法律、检察和监察年龄以及一些典型实例估算了我国居民的非正常收入,王小鲁(2013)[46]运用消费支出和恩格尔系数推算出了我国居民的灰色收入。实际上,要想全面、准确度量收入分配公平的程度是非常困难的,因为收入分配公平程度的来源多种多样,影响并不全部反映在货币收入和收入差距上(文雯,2013)[47];其次是数据的限制。无论是官方的统计年鉴还是学术机构的社会调查,都没有办法获得正常和非正常收入的准确数据。

值得注意的是,即便能够获得所有收入的精确数据以及收入的不同性质来源,进而可以计算某种收入分配公平度的指标,但真正重要的是居民对分配公平的主观感知,它对整个社会心态和心理幸福产生更重要更直接的影响。个体的分配公平感知既建立在客观的收入分配上,同时又融入了个体的公平观,也可能与个体的生存处境、所受教育、信息获取等息息相关。因此,转换思路,从个体感知角度测度社会分配公平程度更有意义。

比较好的是,在CGSS(2006)的调查中要求受访者根据所掌握的信息(如读书、看报、接触他人等)估计12个不同职业实际得到的收入和应该得到的收入,这12个职业分别是农民(务农)、农民工、工厂一般工人、行政办事人员、中学教师、工程师、私营业主、个体户、市长(城市)/县长(乡村)、大学教授、政府省部级以上官员、大型企业董事长和总经理。通过该调查构造分配公平度的指标,具有显著的优势。首先,该调查是对社会中具有明显标识的几大职业群体的收入评估,可以避免包括家庭规模、收入来源、税率或福利转换等复杂问题对受访者填答所带来的干扰;其次,实得收入和应得收入相互参照,能够在较大程度上控制受访者在填答收入类问题上容易出现的偏差(Wu,2009)[48]。

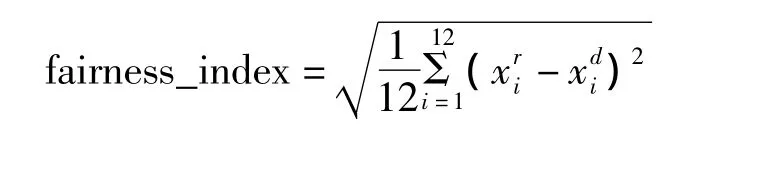

比较直观的是,如果实际得到的收入刚好等于应该得到的收入,则人们就认为分配是公平的,相反,实际得到的收入无论是高于还是低于应该得到的收入,都是一种分配的不公。李路路等(2012)[49]也指出,“实得”与“应得”收入之间的差距能够反映人们对某一职业群体的收入是否合理、公平的判断。并且,实际得到的收入与应该得到的收入二者之间的差距越大,分配就越不公。根据这种思想,给出的反映社会分配公平度的公式是:

另外,还将控制性别、年龄、年龄的平方项、户口、学历、政治面貌、宗教信仰、民族、婚姻状况等个体特征。何立新和潘春阳(2011)[32]的研究发现,省级层面的房价、人均财政支出、人均GDP差异也会对幸福感产生影响,考虑到这一点,也将控制省份虚拟变量。

(三)计量模型

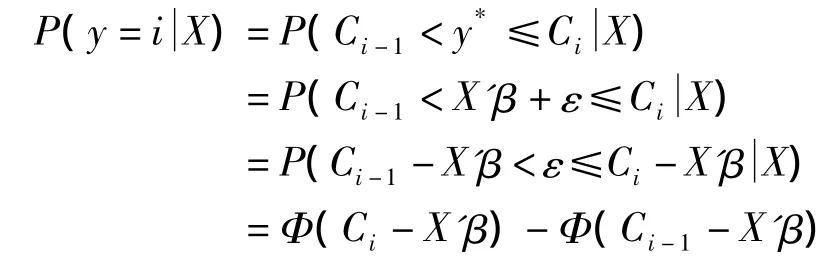

本文的被解释变量是主观幸福感。由于主观幸福感是排序离散变量,应该用排序Probit模型。假设排序离散变量后的潜变量为y*,y*=X'β+ε。其中,X是由绝对收入、收入差距和分配公平等变量构成的列向量,β是待估计的参数矩阵,ε是随机扰动项。用y表示受访者报告的主观幸福感,选择规则是:

当 Ci-1< y*≤Ci时,y=i,其中 i=1,2,3,4,5。

假设扰动项ε服从标准正态分布(将ε的方差标准化为1),有:

其中,C0=- ∞ ,C5=+ ∞ ,C1、C2、C3、C4是待估计的“切断点”,且满足C1<C2<C3<C4。参数向量和切断点可以用极大似然估计法一并估计。其中,回归系数表示的是各自变量对潜在幸福感的边际影响,通过进一步计算可以求出其对个体报告不同幸福感等级的概率的边际效应。不过,由于二者的解释从本质上讲是一致的,研究者在使用有序Probit模型时一般直接分析各变量对潜在幸福感的边际影响,本文接下来也采取这种策略。

四、实证分析

(一)数据描述

变量的数据描述见表1。

表1 变量的描述性统计 (样本量为3815个)

(二)实证结果

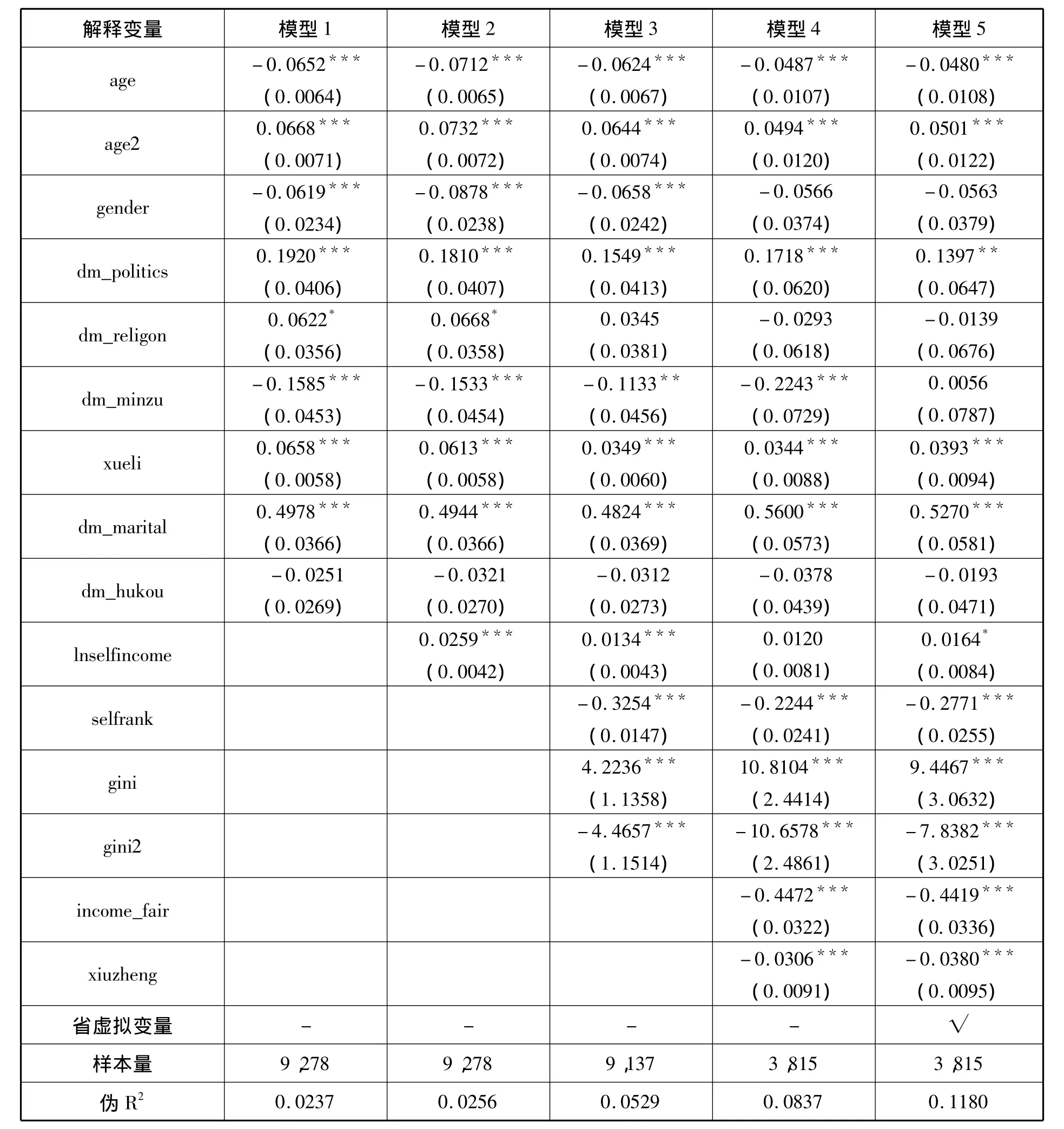

基本回归分析共包括5个模型,见表2。在模型1中,仅引入年龄、性别、政治面貌等个体特征变量。从回归结果看,年龄与幸福感之间呈U型关系,在大约49岁时幸福感最低,这与以往研究保持一致,可能是这个年龄段承担着较重的赡养老人和抚养后代义务,职业生涯末年遇到发展瓶颈。男性较女性幸福感显著更低,拥有党员政治面貌者幸福感显著更强,信仰宗教可以显著提高幸福感,学历更高者、已婚有配偶者和少数民族幸福感更显著,而户口的影响并不显著。不过,这是在未控制与收入相关的一系列变量情况下的基本回归结果,稳健性有待检验。

重点关注模型2至模型5。模型2中,引入了反映绝对收入水平的变量,计量结果显示,绝对收入对幸福感有显著的正向影响,在1%的显著性水平上显著。模型3中,进一步引入反映收入差距的变量,结果显示,selfrank对幸福感有显著正向影响,这意味着,个人与相关的比较对象的差距过大,在社会收入序列中排序越高,幸福感越强。这表明个人十分关注自己的相对地位。进化心理学的研究表明,相对地位对于基因遗传和生存繁衍具有明显的进化优势,而能带来进化优势的特征或事件通常又与个体积极的心理体验正相关。这一结论也与贺京同、那艺和郝身永(2014)[16]的结果一致。就地区收入差距的影响而言,基尼系数对幸福感的影响呈倒U型,这意味着,随着收入差距的扩大,幸福感提升,但当超过一定临界值时,若收入差距进一步拉大,则幸福感又会趋于下降。基尼系数与幸福感之间呈现非线性关系,原因在于:在社会主义市场经济条件下,实行按劳分配与按要素贡献分配相结合,由于要素禀赋、个人偏好、社会资本等的差异和遗产继承等原因,必然导致个人收入和财产差距。个人所得反映个人投入,作为一种市场经济下的分配原则逐渐获得越来越广泛的认同。而在收入存在差距并遵循按贡献分配的原则下,个人存在通过努力向上流动的机会。但是,如果收入差距超过某一阈值,又会带来一系列问题。其一,与人们的不均等厌恶心理相冲突。李骏和吴晓刚(2012)[50]的实证研究发现,地区实际的不平等程度越大,人们对不平等的认可程度越低;其二,公平存在经济公平和社会公平,即便完全是按贡献分配,但如果收入差距过大而使一部分人失去基本的生活保障和生存的尊严,也是一种社会不公。而在收入差距过大的社会中,通常分配的过程也是不公平的,造成了过程和结果的双重不公平;其三,当收入差距过大时,本身也会造成机会的不公平。根据模型3的估计,倒U型的拐点出现在当基尼系数等于0.4729时。我国的基尼系数近年来看也在这一取值附近徘徊,从提升居民幸福感的角度出发,非常值得重视。

表2 计量回归结果

模型4中,进一步引入了反映个体和整个社会不公平程度的两个变量。回归结果显示,在个体层面,income_fair对自身幸福感的影响在1%的显著性水平上显著,符号为负,说明当个体觉得自己的收入分配越不合理,个体会觉得越不幸福。在整个社会层面,当收入分配越不公平时,个体幸福感也会显著降低。由此可见,个人内在地包含两种动机,既有从个人自身利益出发的利己主义动机,同时也有超越个人利益之外而站在社会立场的社会偏好和利他动机。对比模型4与模型3,反映收入差距的变量对幸福感仍有显著影响,但绝对收入对幸福感的正向影响变量不再显著。其他变量方面,性别的影响不再显著,宗教信仰影响的符号有变,但依然不显著。

模型5中,控制了省份虚拟变量。与模型4相比,个体特征变量方面,仅民族虚拟变量的符号和显著性发生变化,反映收入差距的变量和反映分配公平的变量对幸福感影响的符号和显著性保持不变,而绝对收入对幸福感的影响由不显著变得在10%的显著性水平下显著。综合模型2至模型5,可以看出,绝对收入对幸福感的影响并不稳健,贺京同等(2014)基于幸福与效用关系的辨析提供了一个解释,即幸福是体验效用而非决策效用,主要受体验型变量影响而不是收入等决策型变量影响。

(三)稳健性检验

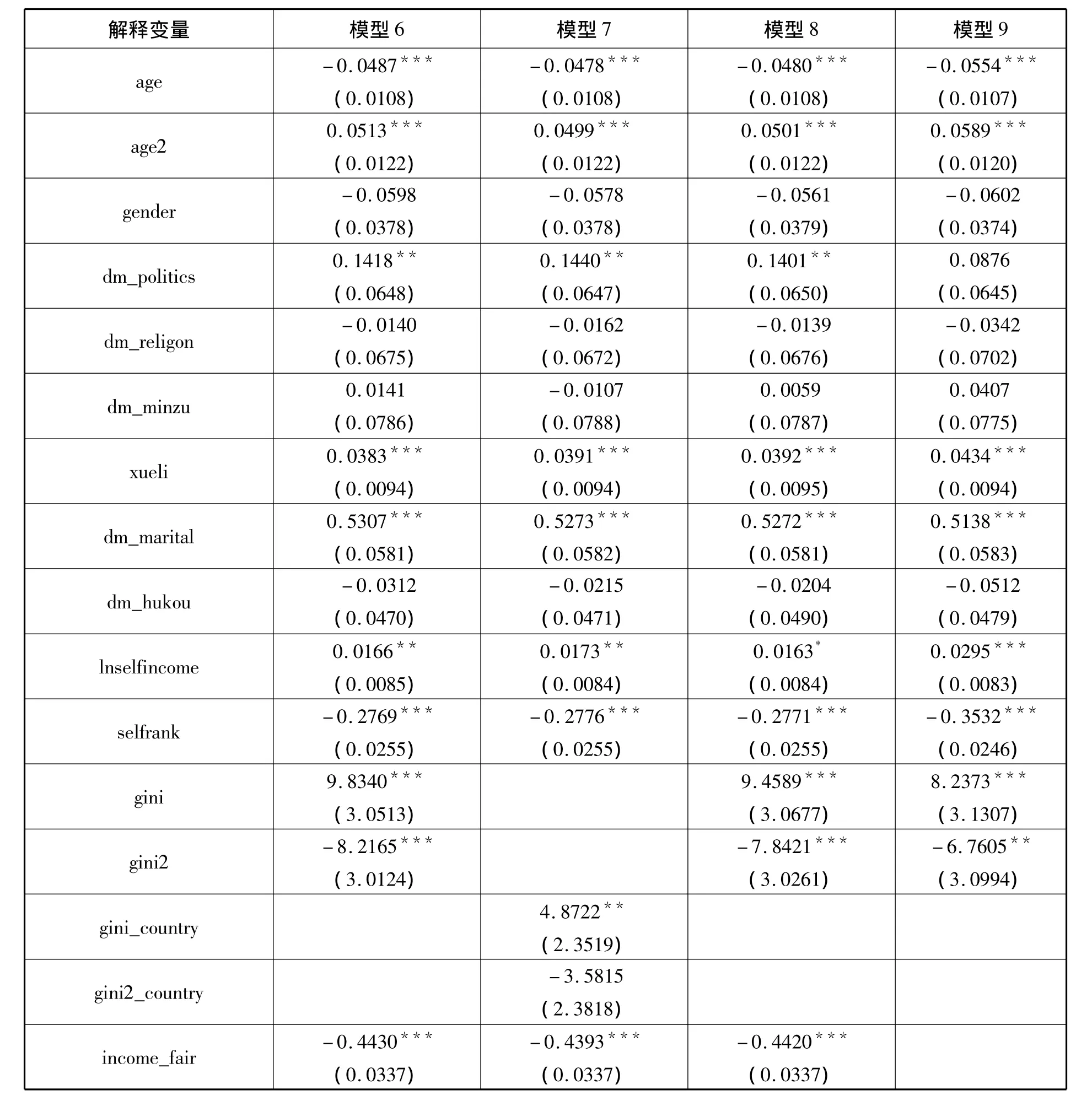

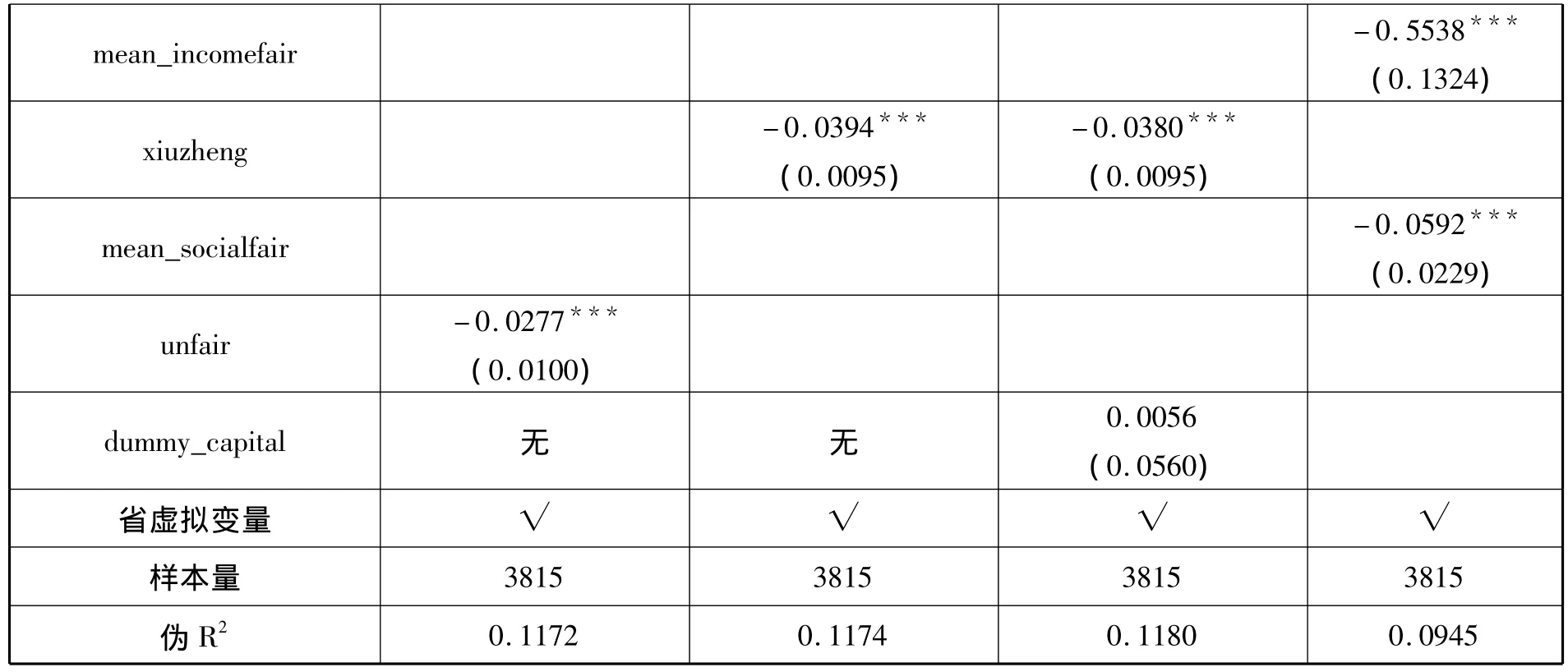

为检验以上结果的稳健性,主要考虑以下几种情况,回归结果见表3。

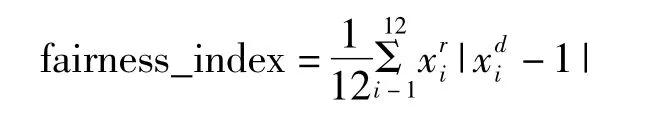

第一,社会分配不公平感的度量。与我们度量社会不公平感的指标略有差异,李路路等(2012)[49]、刘华和徐建斌(2014)[51]度量分配不公平感的指标①刘华和徐建斌(2014)称之为“不认可收入指数”。是:

从本质上讲,他们也是用“实得收入”与“应得收入”之间的差距来度量分配不公平感。作为稳健性检验的一种,我们也将这种方法得到的分配公平度替换前文所计算的分配公平度,回归的结果见模型6。结果显示,以新构建的指标度量的社会分配公平同样仍然在1%的显著性水平上显著,对幸福感影响的符号为负,二者呈正相关关系,而其他各解释变量的符号和显著性未发生变化。

第二,分城乡计算基尼系数。前面是在地级市的层面计算基尼系数,不过由于绝大多数地级市仅选择一个区(或县)进行调研,实际上基本相当于在区县层面计算基尼系数。所以,真正的问题可能不在于是在地级市还是在区县一级层面计算收入差距,而是是否考虑分城乡的收入差距。考虑到两点:一是 Knight等(2009)[31]针对中国农村居民幸福感的研究发现,多数村民进行社会比较的范围其实比较狭窄,主要是与同村村民进行比较,因此,人们可能是对一个较小区域内的收入差距状况更敏感;二是由于城乡非均衡发展战略等历史原因,我国形成了典型的二元经济结构,城乡之间在人口流动、收入构成、社会保障等方面存在显著差异,人们有可能自觉不自觉地依自己的“城”或“乡”身份看待收入差距问题。因此,在省级层面分城乡计算基尼系数作为客观收入差距的度量指标,指标替换后的回归结果见模型7。结果显示,基尼系数对幸福感的影响仍然呈倒U型,基尼系数的平方项对应的P值为0.133,在15%的显著性水平上显著,而与模型5相比,其他各变量的符号和显著性保持一致,说明模型基本上是稳健的。

第三,在模型5中,控制了省虚拟变量以控制省际异质性因素对幸福感的影响。不过,同一个省份内部,尤其是省会和非省会城市之间在经济社会发展的多个方面也存在较大差异。因此,控制省虚拟变量可能还不足以控制不同城市之间的异质性因素对幸福感的影响,因此构造了一个区别省会城市和非省会城市的虚拟变量dummy_capital(如果是省会或直辖市,dummy_capital=1,否则=0),并在模型5的基础上引入该虚拟变量,回归结果见模型8。结果显示,dummy_captial的影响并不显著,可能是因为随着人口流动变得便捷,不同城市的差距也在缩小,省会与非省会之间的差异对于幸福感的影响不那么重要。而其他解释变量的符号和显著性并不发生变化,进一步证明结论具有稳健性。

第四,内生性问题的讨论。内生性是幸福感研究无法回避但又很难处理的问题。除了测量误差,个性等个体特征变量的遗漏也可能导致内生性。比如,有可能外向的人既倾向于报告更高的幸福感,也因为外向而带来活跃的人际关系和更丰富的社会资本,从而获得更高的收入。在面板数据缺乏的情况下,寻找合适的工具变量是一种替代的选择,但要想找到与收入相关并且仅通过收入影响幸福的工具变量十分困难,Knight等(2009)[31]用配偶的受教育程度和父亲的受教育程度作为收入的工具变量来尝试解决内生性问题,但从理论上讲,无论是父亲还是配偶的受教育程度都可能是自身幸福感的影响因子。Wooldridge(2014)[52]证明,如果找的工具变量不合适,可能会产生更严重的估计偏误。所以,与研究幸福感的文章一样,也不打算解决收入的内生性问题。

除了收入,同样可能因为变量遗漏导致分配公平感两个维度的指标与幸福感之间存在内生性,因为它们都是主观测量。何立新和潘春阳(2011)[32]讨论了类似的问题,并且在一系列较为合理的假设下可以证明,用个体相关指标在个体所属区域层面的均值代替相关指标,至少可以大大弱化乃至消除内生性问题。借鉴这一点,分别在区县层面计算个体分配公平感和社会分配公平感的均值作为对应个体的分配公平感,引入模型后的回归结果见模型9。回归结果显示,反映个体自身和社会整体分配不公的两个变量均仍在1%的显著性水平上显著。其他各解释变量中,除了政治面貌变量变得不再显著,与模型5相比,其他各变量的符号和显著性保持不变。模型的伪R2略有下降,这是因为在区县层面上进行平均降低了个体分配公平感和社会层面分配公平感的变异度。

表3 稳健性检验的回归结果

mean_incomefair-0.5538***(0.1324)xiuzheng -0.0394***(0.0095)-0.0380***(0.0095)mean_socialfair-0.0592***(0.0229)unfair -0.0277***(0.0100)dummy_capital 无 无 0.0056(0.0560)省虚拟变量√√√√样本量3815 3815 3815 3815伪R2 0.1172 0.1174 0.1180 0.0945

(四)所在单位性质和社会经济地位对幸福感决定的影响

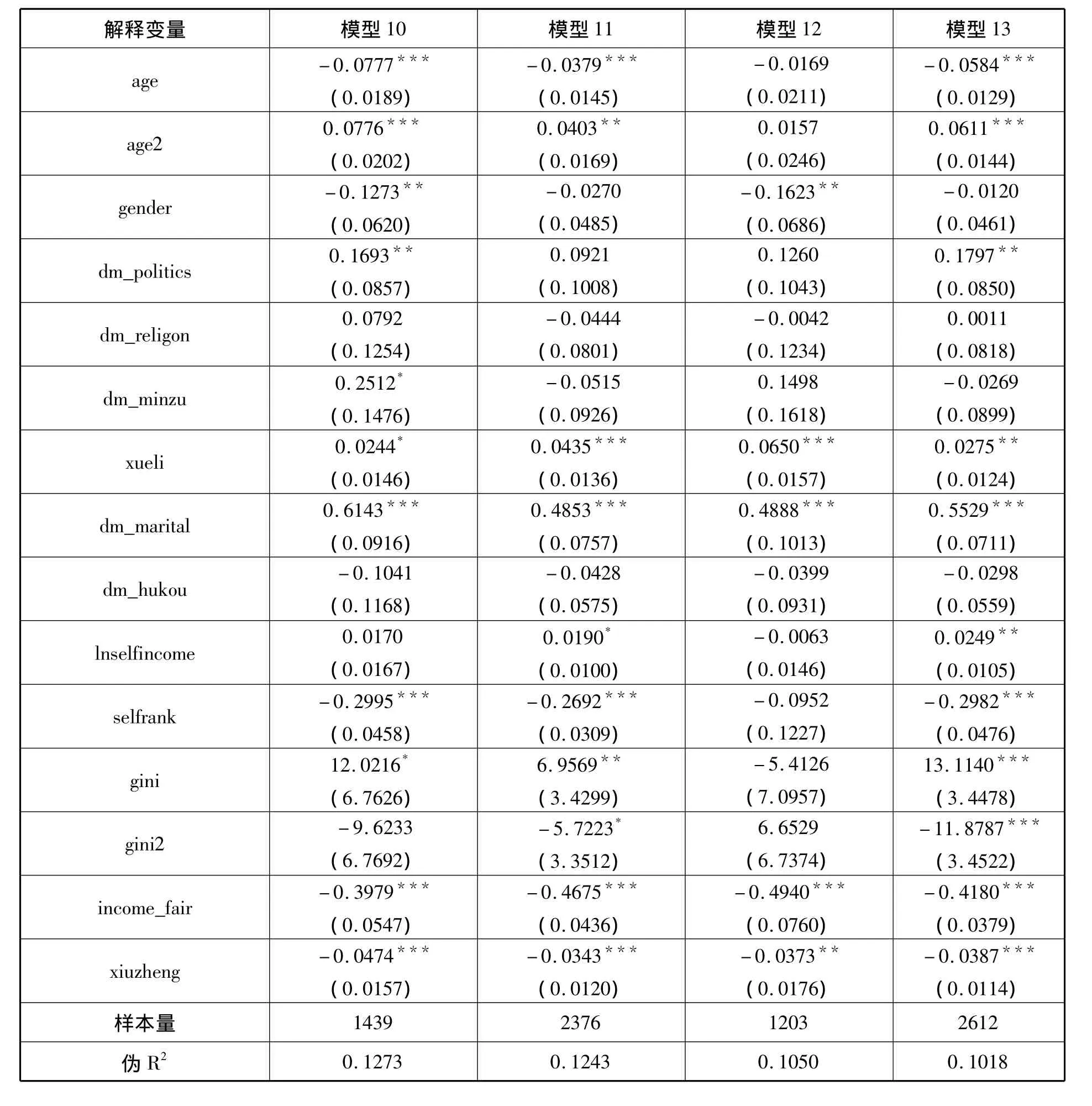

Dunleavy(1980)[53]等较早论证了公有和私有部门的区分,可能是构成公平价值观冲突的一个重要基础。李骏和吴晓刚(2012)[50]对中国城镇居民的研究证实,国有部门就业者所认可的不平等程度较低。如果公私部门的居民秉持不同的公平观,同样的收入差距或分配公平度就会对其幸福感产生异质影响。为揭示这一点,依据职工所处单位性质的不同,将其分为两类,第一类包括党政机关、国有或国有控投的企事业单位,以及集体或集体控股的企事业单位,除此之外的归入第二类。作这种区分是考虑到,一方面,相对于第二类单位,第一类单位内职工的收入差距相对较小,另一方面,第一类单位内普遍更注重平等,受平均主义传统和思想的浸染程度更深更久,从而,关于收入三个维度的变量对两类单位职工幸福感的影响上存在差异。在3815个样本中,第一类单位共有党政机关工作人员86人,国有或国有控投类367人,集体或集体控股类539人,另有477人同属第一类单位内两种或两种以上的单位,合计1439人,第二类单位包含样本2376人。表4中模型10和11分别对应于第一类和第二类单位样本的回归结果。

从表4的回归结果看,社会经济地位、个人和社会层面的分配公平都对幸福感有显著的影响。其一,模型10中收入对幸福感的正向影响不显著,而模型11中,收入对幸福感的正向影响则是显著的,这与样本的收入水平有关,两类单位职工平均收入分别达 13653.07元/年和10642.46元/年,更高的收入使得对于提升幸福的作用已不明显。其二,就基尼系数的影响来看,模型10中,在10%的显著性水平上,仅基尼系数的一次项显著,这表明第一类单位内职工厌恶轻微的不平等,表现出明显的患不均心理,与之相对应,模型11中,基尼系数对幸福感呈显著的倒 U型影响,拐点出现在基尼系数等于0.6079时,表明当基尼系数比较高时才能负向影响幸福感。这是因为,这部分群体在更强调多劳多得原则的单位中,已经普遍接受了市场经济按贡献分配的分配原则,或者,本身也是怀有这种观念促使其进入这一类单位就业。

一些学者在解释幸福收入悖论时也特别提到,收入对幸福的提升同样遵循边际递减规律。这意味着,处在社会不同阶层的群体,幸福的自变量集合和组合方式可能存在差异。鉴于此,依据个人自我评价的社会经济地位将样本划分为高社会经济地位和低社会经济地位两个子样本,样本量分别为1203和2612个,分样本的回归结果分别见模型12和模型13。

从回归结果看,在关于收入的三个维度的一致观点是,无论是个人还是社会层面的分配不公都会显著挫伤个体幸福感。其一,对于高社会经济地位群体,收入对其幸福感的影响不显著,符号也为负,而对于低社会经济地位群体,收入对幸福感的幸福显著为正。统计表明,高、低社会经济地位群体的平均收入分别为17179.57 元/年和 9290.29 元/年,这也表明收入的边际幸福效应随收入增加递减;其二,对高社会经济地位群体来讲,区域层面的收入差距对其幸福感并没有显著影响,与之相对,就低社会经济地位群体来看,区域层面的收入差距对其幸福感则有显著的倒U型影响,拐点出现在基尼系数达到0.5520时。出现这种鲜明的对比,原因在于,对于社会经济地位高的群体,其在社会资源配置中居于有利地位,具备人力资本、物质资本或金融资本等的一种或几种,在未来的发展中仍然具有相对优势地位,能利用马太效应优势,相应地,对于收入差距就没有意见。相反,处于低社会经济地位的群体拥有较少的社会资本和物质资本,在机会均等仍有待改进的情况下,社会的流动性不足容易导致阶层和收入流动的涌塞,收入差距越大意味着与高收入的差距也越大,由此会产生不平等厌恶,当不平等程度超过阈值时,则会挫伤幸福感。另外,模型12中,社会经济地位的影响不再显著,这是因为,切分样本后,在1203个样本中,社会经济地位位于中等的有1081个,占到89.9%,居于中上等和上等的仅占 9.6%和0.5%,变异过小,对幸福感的影响已难以体现。

表4 分样本的计量回归结果

五、结语与启示

本文中,首次在一个框架内讨论了收入水平、收入差距和收入公平这三个维度对幸福感的影响,并且,关于收入差距和收入分配,均是从微观和宏观两个维度展开分别度量的。利用CGSS(2006)和排序Probit模型,研究发现:首先,绝对收入对幸福感通常有显著的正向影响,但结合分样本回归的情况发现其影响并不稳健,收入的边际幸福效应存在递减规律;其次,区域上的收入差距对幸福感的影响呈倒U型,而个体与相关参照群体的收入差距越大,个体在社会位阶中排序越高,幸福感越强;再次,无论是个体自身经历的分配不公平,还是社会整体的分配不公平,都会损伤个体幸福感。进一步的研究还发现,无论是公有还是私有部门的居民、个人或社会的公配不公都会显著挫伤幸福感。有差别的是,公有部门就业的表现出显著的不均等厌恶,而在私有部门就业的居民普遍接受了多劳多得的分配原则,地区层面不平等对幸福感呈负向影响的拐点出现比较晚。同时,社会经济地位高的居民,区域层面的收入差距对其幸福感的影响并不显著,而对于社会经济地位低的居民,区域层面的收入差距对其幸福感有显著的倒U型影响。

经验研究的政策启示是:首先,鉴于收入对幸福提升的边际效用递减规律的影响,因此,基本的生活保障是低收入者幸福的基础,所以要完善基本的社会保障制度,尤其要注重对低收入者基本的生活、医疗、养老等保障;其次,当前,我国的收入差距已经进入负向影响幸福感的范围,还存在腐败、违法牟利等分配不公的现象,因此,为了有效提升幸福感,应立足于从缩小过大收入差距、弱化并逐步消除个体和社会上的分配不公平现象,从这些更直接触及和影响人们内心感受的因素着手才能够更有效地提升居民的幸福感。

[1]Easterlin R A.Income and Happiness:Towards a Unified Theory[J].The Economic Journal,2001,111(473):465-484.

[2]Rablen M.Relativity,Rank and the Utility of Income[J].The Economic Journal,2008,118(528):801-821.

[3]Smith R H,Ed Diener,Wedell D H.Intrapersonal and Social Comparison Determinants of Happiness:A Range-Frequency Analysis[J].Journal of Personality and Social Psychology,1989,56(3):317-325.

[4]World Bank.World Development Report 2005:A Better Investment Climate for Everyone[M].New York:Oxford University Press,2004.

[5]陈新,沈扬扬.新时期中国农村贫困状况与政府反贫困政策效果评估[J].南开经济研究,2014,(3):23-38.

[6]怀默霆.中国民众如何看待当前的社会不平等[J].社会学研究,2009,(1):96-120.

[7]Konow J.A Positive Theory of Economic Fairness[J].Journal of Economic Behavior& Organization,1996,31(1):13-35.

[8]Konow J.Fair and Square:The Four Sides of Distributive Justice[J].Journal of Economic Behavior& Organization,2001,42(2):137-164.

[9]Blanchflower D G,Oswald A J.Well-Being over Time in Britain and the USA[J].Journal of Public Economics,2004,88(7-8):1359-1386.

[10]Lelkes O.Tasting Freedom:Happiness,Religion and Economic Transition[J].Journal of Economic Behavior& Organization,2006,59(2):173-194.

[11]Cummins R.Personal Income and Subjective Well-being:A Review[J].Journal of Happiness Studies,2000,1(2):133-158.

[12]Clark A E,et al.Heterogeneity in Reported Well-Being:Evidence from Twelve European Countries[J].The Economic Journal,2005,115(502):C118-C132.

[13]Frijters P,et al.Money Does Matter!Evidence from Increasing Real Income and Life Satisfaction in East Germany Following Reunification[J].American Economic Review,2004,94(3):730-740.

[14]官皓.收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[J].南开经济研究,2010,(5):56-70.

[15]张学志,才国伟.收入、价值观与居民幸福感[J].管理世界,2011,(9):63-73.

[16]贺京同,那艺,郝身永.决策效用、体验效用与幸福[J].经济研究,2014,(7):176-188.

[17]Brickman P,Coates D,Janoff-Bulman R.Lottery Winners and Accident Victims:Is Happi-ness Relative?[J].Journal of Personality and Social Psychology,1978,36(8):917-927.

[18]McBride M.Relative-income Effects on Subjective Well-being in the Cross-section[J].Journal of Economic Behavior& Organization,2001,45(3):251-278.

[19]Hirschman A,Rothschild M.The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development[J].Quarterly Journal of Economics,1973,87(4):544-566.

[20]Senik C.When Information Dominates Comparison:A Panel Data Analysis Using Russian Subjective Data[J].Journal of Public Economics,2004,88(9-10):2099-2133.

[21]Caporale G M,et al.Income and Happiness Across Europe:Do Reference Values Matter?[J].Journal of Economic Psychology,2009,30(1):42-51.

[22]Fong C.Subjective Mobility,Redistributive Demands and the Behavioural Assumptions of Economics[R].Working Paper,2003.

[23]Kingdon G,Knight J.Community,Comparisons and Subjective Well-being in a Divided Society[J].Journal of Economic Behavior& Organization,2007,64(1):69-90.

[24]罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感[J].财经研究,2009,(11):79-91.

[25]陈钊,徐彤,刘晓峰.户籍身份、示范效应与居民幸福感[J].世界经济,2012,(4):79-101.

[26]Boyce C J,et al.Money and Happiness:Rank of Income,not Income,Affects Life Satisfaction[J].Psychological Science,2010,21(4):471-475.

[27]Oishi S,Kesebir S,Ed Diener.Income Inequality and Happiness[J].Psychological Science,2011,22(9):1095-1100.

[28]Schwarze J,Härpfer M.Are People Inequality Averse,and Do They Prefer Redistribution by the State?Evidence from German Longitudinal Data on Life Satisfaction[J].Journal of Socio-Economics,2007,36(2):233-249.

[29]王鹏.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析[J].中国人口科学,2011,(3):93-101.

[30]Alesina A,Ferrara E.Preferences for Redistribution in the Land of Opportunities[J].Journal of Public Economics,2005,89(5-6):897-931.

[31]Knight J,Song L N,Gunatilaka R.Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China[J].China Economic Review,2009,20(4):635-649.

[32]何立新,潘春阳.破解中国的“Esterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福[J].管理世界,2011,(8):11-22.

[33]Frey B,Benesch C,Stutzer A.Does Watching TV Make Us Happy?[J].Journal of Economic Psychology,2007,28(3):283-313.

[34]陈刚,李树.管制、腐败与幸福——来自CGSS(2006)的经验证据[J].世界经济文汇,2013,(4):37-58.

[35]Welsch H.The Welfare Costs of Corruption[J].Applied Economics,2008,40(14):1839-1849.

[36]Schor J B.The Overspent American:Why We Want What We Don’t Need[M].New York:HarperCollins Publishers,1999.

[37]Gartrell C D.On the Visibility of Wage Referents[J].Canadian Journal of Sociology,1982,7(2):117-143.

[38]Clark A E,Senik C.Who Compares to Whom?The Anatomy of Income Comparisons in Europe[J].Economic Journal,2010,120(5):573-594.

[39]Patchen M.The Choice of Wage Comparisons[M].Englewood Cliffs,N.J.:Prentice-Hall,1961:16-17.

[40]Layard R,Mayraz G,Nickell S.Does Relative Income Matter?Are The Critics Right?[C]//Ed Diener,Kahneman D,Helliwell J.International Differences in Well-Being.Oxford:Oxford University Press,2010:139-165.

[41]Jasso G,Wegener B.Methods for Empirical Justice Analysis:Part I:Framework,Models,and Quantities[J].Social Justice Research,1997,10(4):393-430.

[42]Wegner B.Relative Deprivation and Social Mobility:Structural Constraints on Distributive Justice Judgments[J].European Sociological Review,1991,7(1):3-18.

[43]Adams J.Towards an Understanding of Inequity[J].The Journal of Abnormal and Social Psy-chology,1963,67(5):422-436.

[44]马磊,刘欣.中国城市居民的分配公平感研究[J].社会学研究,2010,(5):31-49.

[45]陈宗胜,周云波.非法非正常收入对居民收入差距的影响及其经济学解释[J].经济研究,2001,(4):14-23.

[46]王小鲁.灰色收入与国民收入分配的最新调查[J].比较,2013,(5):1-29.

[47]文雯.现阶段我国收入分配不公的来源及其经济社会影响[J].上海经济研究,2013,(2):120-131,144.

[48]Wu X G.Income Inequality and Distributive Justice:A Comparative Analysis of Mainland China and Hong Kong[J].The China Quarterly,2009,200(4):1033-1052.

[49]李路路,唐丽娜,秦广强.“患不均,更患不公”——转型期的“公平感”与“冲突感”[J].中国人民大学学报,2012,(4).

[50]李骏,吴晓刚.收入不平等与公平分配:对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析[J].中国社会科学,2012,(3):80-90.

[51]刘华,徐建斌.转型背景下的居民主观收入不平等与再分配偏好[J].经济学动态,2014,(3):48-59.

[52]Wooldridge J M.Introductory Econometrics:A Modern Approach(Fifth Edition)[M].Cambridge:The MIT Press,2014.

[53]Dunleavy P.The Political Implications of Sectoral Cleavages and the Growth of State Employment:Part 2,Cleavage Structures and Political Alignment[J].Political Studies,1980,28(4):527-549.