《语法哲学》汉译版本的对比研究

2015-11-06郭威,于洋

郭 威,于 洋

(1.西安外国语大学 英文学院,陕西 西安 710071;2.中国地质大学(北京) 外国语学院,北京 100083)

《语法哲学》汉译版本的对比研究

郭 威1,于 洋2

(1.西安外国语大学 英文学院,陕西 西安 710071;2.中国地质大学(北京) 外国语学院,北京 100083)

ThePhilosophyofGrammar(1924)是丹麦语言学家Otto Jespersen在语法研究领域的集大成著作,在中国这本书有两种不同的汉译版本(1988,1994)。以往对Jespersen的研究未有关于对其著作译本的探讨。从翻译缘由、译本用途、译文和术语、译本影响等四个方面对译本的对比研究,对深入了解原著及其译本都有益处。

语法领域;汉译版本;翻译缘由;《语法哲学》

一、引言

丹麦语言学家Otto Jespersen(1860—1943)1924年出版了ThePhilosophyofGrammar。该书在其生前再版过三次(1925,1929,1935),与初版(1924)一样皆由英国伦敦的出版商George Allen & Unwin和美国纽约的出版商Holt完成,美国出版商Norton以及芝加哥大学出版社(University of Chicago Press)分别又再版此书(1965,1992),美国语言学家James McCawley也曾为此书作序(1992)。ThePhilosophyofGrammar在欧洲、亚洲反响巨大,其译本已有俄语版(1958)、立陶宛语版(1958)、法语版(1971)、西班牙语版(1975)、日语版(1936,1958)、韩语版(1987)以及汉语版(1988,1994)[1-9]。从年份上看,除了日语版(1936)①出现在20世纪50年代前,其他皆出现在20世纪50年代之后。对于此书原版的评论(包括欧洲、美洲、亚洲)有7篇(1925a,1925b,1927a,1927b,1952,2002,2009)[10-16],对译本的评论有3篇(1972,1985②,1987)[17-19]。译本、书评以及出版商都不是来自丹麦本土的。

ThePhilosophyofGrammar在我国有两个译本:一是1988年何勇等人的译本《语法哲学》,二是1994年傅一勤的译本《语法哲学》。此外,个别学者也对这本书的部分章节进行了翻译,如1948年邢公畹对第一章前四节的翻译[20],还有任绍曾在2006年对此书内八章的翻译[21]。这里笔者主要对比何勇等人的版本[8](简称何版)与傅一勤的版本[9](简称傅版),它们在翻译缘由、译本用途、译文和术语、译本影响等四个方面都存在不同之处,对这些方面进行对比可以使我们更清楚地认识中国学者对于ThePhilosophyofGrammar的研究。如有必要,笔者也会引用另外两位学者(邢公畹、任绍曾)的译文作为参照。

二、译本缘由

何版的翻译是由徐州师范大学中文系的廖序东先生提议,他组织了中文系与外文系的一些教师进行分工翻译。廖先生亲自为该译本作序,发表在《徐州师范学院学报》1987年第4期。在翻译时,他们手中有英文第三版(1935)与俄语译版(1958)两个版本进行对照。在汉译本的序中,廖先生介绍说:“《语法哲学》一书是叶氏论述自己的语法理论和语法体系的代表作,是一部有划时代意义的语法著作,对汉语语法的研究和发展有深刻的影响。”[19]9这便是何版翻译的缘由。ThePhilosophyofGrammar在两方面对20世纪30年代至40年代中国学者产生影响:首先,书中提出“三品说”,王力和吕叔湘都借用Jespersen的“三品说”术语来分析汉语现象[22];其次,书中体现的“从内到外”以及“从外到内”两种分析体系也被何容赞赏[23],并为吕叔湘先生所用[24]。但到20世纪50年代,学者因意识形态原因,被迫放弃在各自著作中体现Jespersen学说。ThePhilosophyofGrammar作为对汉语语法有过很深影响的西方著作,翻译过来便也是很自然的事。有一点非常有趣,俄语版《语法哲学》出版于20世纪50年代,由勃·阿·伊利什作序,他认为“《语法哲学》对苏联读者来说毫无疑问是具有特殊意义的”[18]117。恰恰正是在苏联承认Jespersen学说的意义之时,受苏联语言学影响的中国语言学界开始批判之前借鉴引用的Jespersen学说,以至于20世纪80年代中国又开始翻译ThePhilosophyofGrammar,这应该算是时代的产物③,“80年代的学术思潮似乎是伴随着所谓‘拨乱反正’的意识形态逻辑起步的”[25]119。这样看,何版以汉语研究为中心,并强调该书理论的实用价值,重在“继往”。

傅版也是根据ThePhilosophyofGrammar第三版(1935)翻译的④,由中国台湾地区学者傅一勤个人完成,他甚至连对译本的排版都亲力亲为。傅先生是一位研究外语的学者,在20世纪60年代获得美国密歇根大学语言学博士学位。在“译者序”中,傅先生提到了自己的翻译初衷,ThePhilosophyofGrammar是“叶氏从英语语法的研究中,所领悟对于一般语法及语言之本质的认识,见地深广独到,为世界各国语言学家所推崇和敬重”[9]iii,更重要的一点是,傅先生在美国密歇根大学读书期间(1956年)便接触到了ThePhilosophyofGrammar,该校Charles Fries教授十分推崇此书,并指定它为参考书目,这两个因素使得傅先生觉得有必要翻译它。不同于何版,傅版的重心放置在ThePhilosophyofGrammar与西方语言学的联系,说得更具体些,即ThePhilosophyofGrammar中的哪些理论和方法继承并启发了西方语言学的发展。傅版“译者序”中指出,叶氏“在《语法哲学》中所讨论的问题,甚多跟在七十年后的今天,仍为语言学界所热烈探讨者,实质上是同一的问题”[9]v,比如“离结”与“深层结构”、名组等消率(equi-NP-deletion)、直接成分分析(IC Analysis)、格语法(Case Grammar)等。傅先生20世纪50年代的美国求学经历影响了他日后对于ThePhilosophyofGrammar的翻译,因此笔者认为有必要回顾一下美国语言学界对待Jespersen语法理论的态度和方式:Jespersen受邀于1909年11月20日至1910年2月5日,以客座教授(exchange professor)的身份到美国哥伦比亚大学讲学,这次讲学的相关信息早在1909年4月即刊登在ColumbiaSpectator⑤上,而目前在哥伦比亚大学图书馆保存的ColumbiaUniversityEnglishDepartmentCorrespondence,1896—1961⑥[26]中也留有时任哥伦比亚大学校长Butler以及其他工作人员同Jespersen的书信往来,记录了后者到美国讲学的一些细节,包括课程科目、开课时间以及地点、办公地点、所用书籍、课程对象以及大概参与人数。笔者了解到Jespersen在该次讲学中开设了“语法理论”这门课程⑦,内容则是ModernEnglishGrammarII(1914)以及ThePhilosophyofGrammar的雏形。纵使哥伦比亚大学记录了Jespersen的开课计划,但相关课程内容的细节在美国语言学界似乎未形成一种语法分析的研究范式,即便ThePhilosophyofGrammar的初版(1924)是由美国与英国的出版商同时出版,但那已经是Jespersen在美国做完报告14年之后了。Bloomfield对ThePhilosophyofGrammar作过书评,提到了“三品说”的问题,但Jespersen这个名字及其著作在Bloomfield之后的美国语言学界就“消失”了[27]465。当Jespersen的语法理论再次受到美国人青睐时,已到了20世纪中叶,也许我们可以说乔姆斯基的语言研究使得美国学者开始重新关注Jespersen的语法理论,具体可参考美国学者Nida(1960)等人的著作。考虑到傅版翻译的背景和时间,可以认为它是现代语言学,甚至可以说是美国语言学发展的一个产物。傅先生在翻译术语时也体现出来自汉语的影响,比如他把form-word[28]50译为“虚字和虚词”[9]41,把word译为“字”[27]105。笔者不怀疑傅先生非常熟悉王力等人引用Jespersen“三品说”的事实,但从他的“译者序”可以看出傅版更强调从当代语言学的视角看ThePhilosophyofGrammar中的理论,本着理论探讨的目的,重在“开来”。

另外,邢公畹对于ThePhilosophyofGrammar第一章前四节的翻译发表在《国文月刊》上,题目为《活的文法——叶斯柏孙“文法哲学”述略之一》,在译文后,邢先生说明了翻译的缘由:我觉得它对于中国文法研究者的“看法”上是有帮助的,所以就把它译出来,可以说是伴随汉语研究而来的时代产物[20]。任绍曾的译本作为《叶斯柏森语言学选集》[21]的一个板块,笔者曾就其所选材料咨询任先生,他回复说:以体现人文哲理为主,兼容分析技艺。至于为何选择Jespersen的ThePhilosophyofGrammar段落进行翻译,大概是因为此书最能体现Jespersen的语言观了。

三、译本用途

何版自廖先生提议到完稿用时两年,本着“让更多的中国语言工作者从中(《语法哲学》)获益”[29]12的理念,经廖先生仔细审订后先由徐州师范学院对此译本进行印刷,分寄给国内各高校的中文系作为交流材料。外来著作翻译后作为教材这种做法,《语法哲学》并非是首例。早在1925年,刘复曾翻译Paul Passy的《比较语音学概要》(Petitephonétiquecomparéedesprincipaleslangueseuropéennes,1912),并在北京大学授课时把译本作为教材使用。后《语法哲学》译本在廖先生的联系下由语文出版社出版(1988),无再版记录,到了1990年在吕叔湘先生的推荐下,该译本又由商务印书馆出版(2009),并再版两次(2010,2011)⑧。作为商务印书馆“汉译世界学术名著丛书”之一,《语法哲学》汉译版的意义就在于传承经典。

傅版的《语法哲学》是“现代语言学论丛”中的一本,应该也是唯一一本译著。该论丛启于1976年,由汤廷池先生倡导,台北学生书局印行;分为甲、乙两类,甲类用汉语写,乙类用英语写,《语法哲学》被分在甲类第17种。在“现代语言学论丛”缘起中,汤廷池提到:“在这论丛里,我们系统地介绍并讨论现代语言学的理论与方法,同时运用这些理论与方法,从事国语语音、语法、语意各方面的分析与研究。”[9]由此可见,能够入选的书籍必须满足一个条件,即与现代语言学理论与方法相关,本文在“译本缘起”中也提到了傅版的出现就是现代语言学的产物。由于傅先生并未明确说明《语法哲学》汉译版本的用途,我们不妨把“论丛”的用途作为该译本的用途,即介绍现代语言学理论与方法。

四、译文和术语对比

这一部分笔者对比不同汉译版本中的译文和术语。在译文材料的对比方面上,选取第一章Living Grammar、第二章Systematic Grammar、第三章Systematic Grammar (continued)内容,因为这三部分最能够反映Jespersen的语言观。

第一,我们先看在ThePhilosophyofGrammar中Jespersen的“语言观”是什么以及各位译者是如何理解和翻译的:

The essence of language is human activity—activity on the part of one individual to make himself understood by another,and activity on the part of that other to understand what was in the mind of the first.[28]17

1)语言的本质乃是人类的活动,即一个人把他的思想传达给另一个人的活动,以及这另一个人理解前一个人思想的活动。[8]3

2)语言的本质就是人类的活动——这个活动就是一个人说话,一个人听话;说者要使对方能听懂自己所说的话,听者要能听得懂对方心中的意思。[9]1

3)语言的实质是人的活动——一个人使另一个人了解自己的活动,和这另一个人了解前一个人的想法的活动。[21]245

现在语言学教材中关于“语言”较为流行定义是Languageisasystemofvocalarbitrarysymbolsusedforhumancommunication[30]5,之所以流行,笔者认为这个定义囊括了语言的“内”与“外”,即内在的系统和外在的交际功能。笔者从Jespersen语言观中抽出几个关键词——human、activity以及mind,语言是人类的,语言是一种活动,外在的交际活动(on the part of one individual to make himself understood by another),同时还是一种心理活动,表现在语言组织的系统性(on the part of that other to understand what was in the mind of the first),这一点可参阅《语法哲学》第一章第二节“惯用语和自由用语”(Formulas and Free Expressions)[28]19,21。何版与任版的内容大概一样,不同于傅版之处在于:傅版译出了Jespersen重视语言“说”和“听”的观点。虽然Jespersen在此句中并没有提到语言交际的方式,但是纵观下文便可知Jespersen是在强调语言的“说”和“听”,所以傅版更能抓住Jespersen语言观的要旨。

第二,Jespersen在处理语言要素时比较推崇归纳的方法,ThePhilosophyofGrammar多处可以证实这一点,如论述儿童学习母语的过程。那么在译本中最好可以体现出Jespersen研究语言的方法论,笔者以下文中出现的abstract为例:

... and yet,without any grammatical instruction,from innumerable sentences heard and understood he will abstract some notion of their structure which is definite enough to guide him in framing sentences of his own...[28]19

1)他虽然没有学过语法,但他从所听到的和所理解的无数句子中会概括出有关这些句子结构的特定概念,会据此造出类似的句子。[8]6

2)不需经过任何语法教育,仅根据其所听到而且听懂了的无数句子形式,他就会依其结构归纳出一些概念,作为自行造句的范本。[9]3

3)然而,虽没有接受过语法训练,但他从所听到的句子和所理解的无数句子中他会抽象出有关这些句子的某些概念。这些概念相当明确,足以指导他造出自己的句子来。[21]247-248

现在的语言学家多把abstract译为“抽象”,这源自生成语言学家在方法论方面追求“演绎法”(deduction),而与此相对的是归纳法(induction),即体现“从语言事实出发,部分到整体的推论过程”。这样看,任先生的译法“抽象”并未考虑到Jespersen语言研究倡导的“归纳”,因而是不合理的。何版译为“概括”,虽然它属于经验主义的一方面,但没有术语“归纳”体现出的“从部分到整体,从个别到普遍的推理过程”,因此仍然不如直接译成“归纳”。从是否在译文中体现Jespersen研究方法论的角度看,傅版的译文更准确。

第三,19世纪末20世纪初的语言学者都好用“语言科学”,比如Whitney、Müller、Jespersen在Language(1922)中的第一章便是“语言科学的历史”。ThePhilosophyofGrammar也提到了“语言科学”:

This is true not only of historical linguistics in the stricter sense,but also of comparative linguistics,which is only another branch of the same science...[28]31

1)这不但与严格意义上的历史语言学有关,同时也与历史语言学中的一个分支比较语言学有关。[8]22

2)此不限于狭义的历史语言学,就是“比较语言学”——不过同一科目的另一部门——也以类似的方法。[9]17

3)不仅严格意义上的历史语言学如此,作为历史语言学的一个分支比较语言学也是如此。[21]262

比较中我们可知,何版以及任版把比较语言学作为历史语言学的一个分支处理,而傅版把比较语言学与历史语言学作为同一科目,即语言学的不同分支处理。反观Jespersen的原文,他在原文用了thesamescience,而在ThePhilosophyofGrammar提到了“the linguistic science”[28]30,据笔者所知,Jespersen经常使用thelinguisticscience来统称语言学,因此笔者认为Jespersen原句中的thesamescience指的是语言学,而并非是历史语言学,所以此句的理解应该是傅先生的更准确。

第四,译文中个别术语的翻译存在问题,大概是因为未能搞清楚Jespersen写作的学术背景而没有参透文本造成的,如:

There are two ways of treating linguistic phenomena which may be called the descriptive and the historical. They correspond to what in physics are called statics and dynamics and differ in that the one views phenomena as being in equilibrium,and the other views them as being in motion.[28]30

1)对语言现象,可以从两种不同的角度,即描写的和历史的角度来考察。它们相当于物理学中的静力学和动力学,它们的区别在于,前者把现象看作是静止的,而后者则把现象看作是运动的。[8]21

2)处理语言现象有两种方式,可以分别称为“写实的”和“历史的”语言学,与物理学上的“静力学”与“动力学”相当。它们不同的是,前者认为现象处于平衡的状态,后者认为现象处于运动状态。[9]16

3)对于语言现象有两种处理方法,可以称作描写的方法和历史的方法。它们相当于物理学中的静力学和动力学。它们的区别在于前者把现象看作是均衡的,而后者则把现象看成是处于运动之中的。[21]261

三个版本的译文有一处是值得推敲的,就是对于theoneviewsphenomenaasbeinginequilibrium的翻译,只有何版译为“静止”,而傅版与任版分别译为“平衡的状态”和“均衡的”。Jespersen原文equilibrium,从字面意义上看,是指asituationinwhichthereisabalancebetweendifferentforcesoraspects[31],没有“静止”含义;从学科术语的角度看,描写语言学或共时语言学描写以及研究的并非是静止状态的语言,即共时不等于静止。钱军就认为Roman Jakobson把对共时和历时关系的认识与对时间的认识联系在一起[32]100,提出“克服静止性,排除绝对性”“静态不过是一种虚构”,并举了看电影的例子说明静止不同于共时,因为后者具有动态性。但是我们也不可否认如果根据Saussure的静止与动态之分,那么翻译成“静止”也就没有问题了。但是Jespersen又说:“语言永远处在变化的状态中,它从来不会完全停滞”[28]13,似乎Jespersen与Jakobson的观点相近,而与Saussure的不同,那么这样看来,傅版和任版的译文是比较准确地把握了Jespersen的思想。

总体上看,何版与傅版在很大程度上都忠实于Jespersen的原文,可以准确地把握并传递Jespersen的思想。不过笔者从译本中找出几例,其中涉及Jespersen对于“语言”的定义、语言研究的方法论等,比较之后,笔者发现在个别细节的翻译上,傅版的处理要得当一些。笔者认为,造成何版译文在以上方面不准确的原因在于译者似乎未对Jespersen以及其理论作系统研究,单纯就文本而翻译文本,最终尚未达到“信”的要求。

从术语来看,赵世开认为“术语体现科学的概念,它有严格的定义。翻译时必须准确地体现它的概念”[33]52,在何版和傅版两个译本中,笔者发现一些出现在术语翻译中的普遍现象,它们是客观存在的,比如:

1)术语翻译前后文不统一,Jespersen在书中提到speech-instinct[28]22,49,何版的译文分别为“语言本能”[8]11和“语感”[8]51,而傅版的为“语言本能”[9]7和“语言心理”[9]40。其实我们在Saussure的CourseinGeneralLinguistics(1972)(《普通语言学教程》)的不同汉译版本里也看到了此种现象:language依据不同的语境,可有不同译语,如“语言”“语言能力”“言语运用”“言语现象”[34]36,这体现了译语的模糊性。

2)“字”与“词”未区别清楚,比如傅版对word[28]96的译文为“字”[9]105,把awordelement[28]41译成“字素”[9]29。汉语中需要区分“字”和“词”,但是英语中没有“字”这个语法单位。与此相关的则是对书中element的理解和译法,Jespersen提到了两种element:其一是theelementsofsounds[28]36,何版译为“音素”[8]32,傅版为“语音成素”[9]23;其二是awordelement[28]41,何版译为“一个词的部分”[8]39。虽然Jespersen认识到了语音研究需要区分“音位”和“音素”,但是在ThePhilosophyofGrammar中,Jespersen给theelementsofsounds加了一个同位语,即whatisproducedinoneorganofspeech[28]36,所以在这里译为“音素”比较合适;而在提到awordelement的时候,Jespersen的例子是n’t在语言结构can’t等中的地位,我们现在清楚n’t属于粘着语素(bound morpheme),虽然何版“一个词的成分”不错,但不如傅版“字素”(词素、语素)准确。这也体现出地域因素引起的译名不同,大陆和台湾地区的学者对同一术语有不同的译法。

赵世开提出术语翻译的三个标准:准确、好懂、照顾系统[33]。方小兵认为:“要满足术语翻译的所有标准,存在很大困难,翻译时必有取舍”[34]36,那么在翻译中如何进行选择,便是仁者见仁智者见智。笔者认为术语翻译需要考虑:1)术语是否符合或反映适时的学术环境;2)术语是否符合作者的初衷;3)翻译的术语是否成体系。针对赵先生“准确”这个标准,笔者认为不仅仅是“准确体现术语的概念”,还要结合适时的学术环境,比如傅版中的术语是否有美国语言学的影子,何版是否带有中国语言文字学的影子,因而笔者这里的1)和2)才一起组成“准确”的标准。至于“好懂”,笔者认为既要考虑译本的对象,又要考虑译本所用译文的语言文化,正如word到底是“字”还是“词”,很容易产生误会⑨。在译本问世之前,有些术语的翻译早已有之,那么为了促进术语的通行和稳定,便可以沿用,比如phonetics和phonology[28]35,何版和傅版皆译为“语音学”⑩和“音韵学”[8]31[9]22,现在通行的则分别是“语音学”和“音系学”,译者译为“音韵学”应该是受了汉语语言学的影响。而我国语言文字的传统研究分为“文字学”“训诂学”以及“音韵学”,张世禄对“音韵学”的看法是“分析汉字或汉语里所含的‘声’‘韵’‘调’三种元素,而讲明它们的发音和类别,并推究它们的相互关系和古今流变”[35]3,与“音系学”的研究内容还是有差异的。James McCawley在ThePhilosophyofGrammar序中提到了Jespersen是术语的伟大铸造者[36],这在书中体现为两个方面:其一是古有术语的新用,其二为Jespersen首创的术语。但也有学者对Jespersen在处理语言学术语上有不同看法,如Sonnenschein认为“语法术语的统一对于Jespersen没有什么吸引力”[10]38。

我们应该区别对待“古有术语新用”和“首创术语”的译语(其具体情况见表1和表2),前者属于“术语译名变异”,方小兵提到“既然人为地根除术语变体是‘不可能的任务’,我们就要对术语变异现象持宽容与包容的态度”[34]34,并且“术语译名应该在竞争中自然淘汰,过分强调规范与统一会扼杀术语翻译中的创造力”[34]41。笔者认为术语是人为的一套体系,理应表现出原著者的精神,译语也是如此,所以应当从经验出发严格对待“术语译名变异”,避免造成术语理解和使用的混淆,以及对原著者的误解;而后者“首创术语”则不同,由于未有前人使用,便可以宽松对待,不太合适采用强硬的规范统一措施,因此在统一通行的术语形成前,允许不同译语共存。

表1 古有术语新用

ThePhilosophyofGrammar何版《语法哲学》(1988)傅版《语法哲学》(1994)morphologyp.40词法p.37词形学p.27syntaxp.45句法p.45造句篇p.35substantivep.91名词p.115名词(实体词)p.95particlesp.91小品词p.115质词p.95

表2 Jespersen首创术语

ThePhilosophyofGrammar何版《语法哲学》(1988)傅版《语法哲学》(1994)junctionp.97组合式p.125附结p.106nexusp.97连系式p.125离结p.106primaryp.97首品p.125首品p.105

续表

在ThePhilosophyofGrammar第25章有一节便是“术语”(terminology),Jespersen认为“我们不仅仅因为新事物的发现才使用新术语,从新的视角对已存事物进行思考,从而产生的新观念也需要使用新的术语”[28]341;同时,“如果一套固定的术语在不同环境下或不同作者笔下拥有不同涵义,那么有必要探讨这些术语最合适的含义到底是什么,否则,不如重新创造一套新的术语”[28]341。这两点基本上可以体现出Jespersen在语言研究中对于术语的态度。我们不妨从这两点出发,分别看看在“古有术语新用”和“首创术语”的翻译上,何版和傅版是否遵守了上文提到的标准。Jespersen在评述过去对于morphology和syntax的理解后,结合语言功能观重新诠释这两个术语,即同一个语言现象、要素从不同的角度(由内向外、由外向内)研究,并加入听者和说者两方,这与我们熟悉的morphology和syntax大不一样,无论是何版的“词法”和“句法”,还是傅版的“词形学”和“造句法”,都不合适,因为译文没有体现出Jespersen的本意,违背了他对于“术语”的态度。何版将substantive译为“名词”,傅版译为“名词(实体词)”。笔者在分析该译文前,先引用Jespersen书中的原文,“我将使用noun(拉丁语为nomen)作为较大的类别包括substantive和adjective”[28]72,同时在划分词类的时候,Jespersen在substantive和adjective之后提到“在某些方面,substantive和adjective可以作为noun的类别”[28]91。由此可见,Jespersen的词类体系中包含了noun以及它的一个次类substantive,如果按照传统的译法,把noun译为“名词”,这既符合Jespersen对术语使用的态度,也可以保持术语的稳定和通行,避免术语的混乱,因为在希腊、罗马时期的语法专著中,形容词一直被划分在名词之内[37]42。针对上述所引的第一句,何版直接引用noun,并未翻译[8]85,而傅版将其译为“名词”[9]71;而对所引第二句,何版将noun译为“名词”,但是却出现“名词和形容词通称为名词”[8]115这样含糊的句子,而傅版直接省略此句不译[9]95。但是从傅版对substantive的翻译“名词(实体词)”也可看出,傅先生也未对noun和substantive作出明确划分,这样看来,何版和傅版在substantive的翻译上不仅没有表现出Jespersen的原意,还混淆了noun与substantive,使得读者摸不着头脑。Jespersen用古有术语particle涵盖副词、介词、连词以及感叹词,根据Jespersen,划分词类的标准应当既考虑“形式”,又考虑“意义”和“功能”,而在这几类词中,除了个别副词外,其他词类在形式上都不会有任何变化,那么由于它们在其他四类词中找不到属于自己的位置,所以才一起另组为一类,即particle[28]91。从RoutledgeDictionaryofLanguageandLinguistics[38]中看到particle的词源是拉丁语particula,指的是smallpart,又被称为function/structuralword,即我们平时说的“语法词”“功能词”[38]352[39]。何版译为“小品词”,傅版译为“质词”,两者都未表现出particle中各类词的特点,因此不如沿用传统译法“语法词”“功能词”,与其他四类形成一套词类体系。

至于首创的术语,Jespersen在书中也提到了,“三品说”的一些术语便在其中。郭威、张高远在过去已经提到了该理论中的nexus与junction并非Jespersen首创,而是从句法角度出发,创造性地拣选用以构建其语法体系[40]7。笔者之所以不把这两个术语置于“古有术语新用”内是因为,在过去语言学领域似乎没有学者专门用过它们。对于这两个术语的译法,有“连系式”和“组合式”[8],“离结”和“附结”[9],“附连式”和“组连式”[39,41],“连接式”和“组合式”[21],以及“轭式”和“连式”[42],以上学者的译语都可以反映出nexus与junction的要义,即两个语言结构是对立、互补的关系,术语译语也成一套体系,所以这些译语没有优劣之分。不过笔者也发现,Jespersen并没有给出nexus与junction的明确定义,因此在两种结构中有一些现象是重合的。相应的primary、secondary以及tertiary分别译为“首品”“次品”“三品”(何版),“首品”“次品”“末品”(傅版),也没有什么争议。Adjunct和adnex被译为“修品”“述品”(何版),“附加语”“离加语”(傅版)考虑到它们是应用于junction与nexus的框架内,即根据不同结构来理解结构内不同要素之间的关系,所以没有问题,另外,傅版的译语“附加语”应该是受到了生成语言学的影响。

五、译本影响

译本的影响来源于原著的影响,译本能够问世想必也是因为原著的影响深远,在某些方面波及到本国语言的研究。在简介部分我们已经从译本以及评论的国际性看到了ThePhilosophyofGrammar的巨大影响。同时,译本的影响又不同于原著的影响,对于译本的影响我们应该更关心它在国际以及译入国学术界的地位,比如国内外学者的认可、对译本的引用、对译本中术语的引用等。

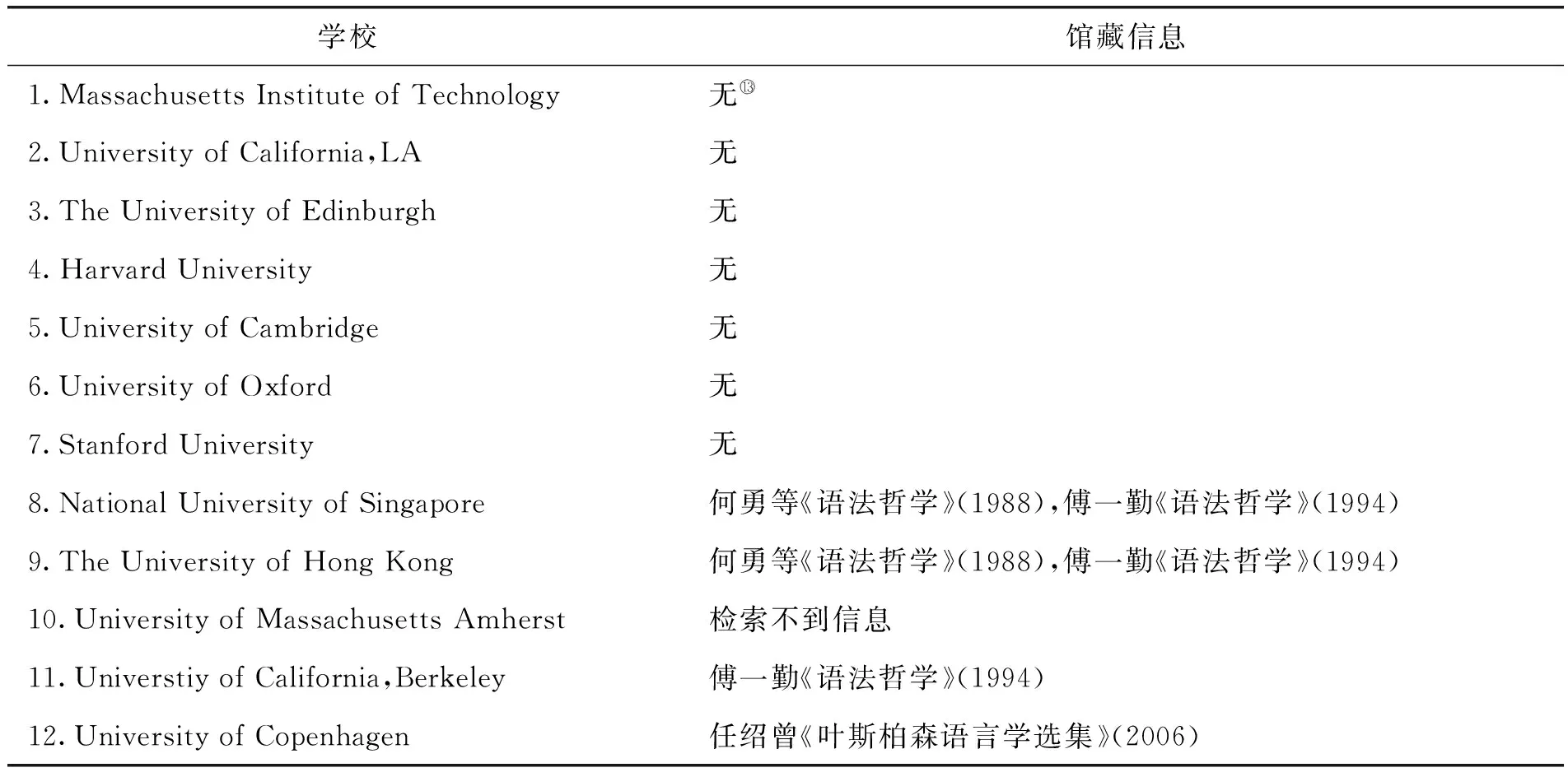

从国际学界的角度看,似乎没有著作、文章引用过任何一版汉译《语法哲学》,甚至有的学者对汉译本并不了解,笔者曾就此问题咨询过一位研究Jespersen的韩国学者Song Kyung-An,他回复说不太清楚。这种现象具有普遍性,笔者并不质疑有些国外学者知道汉译《语法哲学》,比如哥伦比亚大学教授Harvey Pitkin教授(不过笔者在哥伦比亚大学图书馆检索,并未找到该汉译版[43],Pitkin教授应该个人收藏了此书),但这仅仅是个案而已。笔者查询了由教育组织Quacquarelli Symonds(简称QS)发布的2015年度语言学专业居于世界前列的大学图书馆的馆藏信息,以及Jespersen所任教的丹麦哥本哈根大学的图书馆馆藏信息,从表3可看出这些院校对于不同汉译版本的馆藏是极为有限的:

表3 世界大学图书馆对于不同汉译版本的馆藏

学校馆藏信息1.MassachusettsInstituteofTechnology无2.UniversityofCalifornia,LA无3.TheUniversityofEdinburgh无4.HarvardUniversity无5.UniversityofCambridge无6.UniversityofOxford无7.StanfordUniversity无8.NationalUniversityofSingapore何勇等《语法哲学》(1988),傅一勤《语法哲学》(1994)9.TheUniversityofHongKong何勇等《语法哲学》(1988),傅一勤《语法哲学》(1994)10.UniversityofMassachusettsAmherst检索不到信息11.UniverstiyofCalifornia,Berkeley傅一勤《语法哲学》(1994)12.UniversityofCopenhagen任绍曾《叶斯柏森语言学选集》(2006)

我们从表3看出,美国以及欧洲国家的大学图书馆很少藏有汉译《语法哲学》,如果有,多为傅版(1994)和任版(2006),并没有何版(1988)。反观两所亚洲大学的图书馆,何版与傅版两本都有。

至于国内学术界,学者但凡提到汉译《语法哲学》,皆指何版(1988),同时,国内著作论文所引也大多为何版,除郭威、张高远(2014)外,很少见傅版。许多高校图书馆内虽然馆藏了何版和傅版,但傅版似乎无人问津,世界图书出版公司引进ThePhilosophyofGrammar时,编者提到“在国家图书馆查资料时,发现本书有两个中译版本,……但可惜静静立于台港图书阅览室的闭架库某个角落的傅一勤版译作被我借阅出来的时候,我发现它似乎很少被翻看过”[41]361,这才是真实情况。当同一著作有多于一种的译本时,选择哪种译本便需要考虑以下两方面:第一,要选择最好的;第二,选择不一定是最好的,但一定是最流行的。但是当我们并不清楚最好以及最流行的版本时,也许就会选择最容易获取的版本。笔者认为,在我们尚未了解傅版,或者根本不知道有傅版的情况下,何版自然就成为了国内学者唯一的参考对象,此外,由知名出版商(商务印书馆)出版以及知名学者(吕叔湘)推荐也成为该译本受人关注和信赖的原因。

六、结语

Koerner认为,语言思想(linguistic thought),或者更准确地说,语言起源和本质的分析研究都与适时的文化以及社会政治气氛、学术范式紧密联系[44]3。笔者认为这条思路不限于语言研究的某一方面,对于译本译者的研究也应该结合此思路。译本的对比当属语言学史研究领域,了解译本的情况有助于学者加深对原著、原著的解读以及原著的影响的认知。本文通过对比两版《语法哲学》汉译本,尤其在翻译缘由、译本用途、译文和术语以及译本影响等方面,发现我们本身对于译本的信息知之甚少,对于译本的重视程度远远不够。从译本的国际影响来看,国外学者知之甚少;从译本在本土的影响看,我们学者不太重视不同译本的细微差异;从译本的文本来看,更理想的译文并不是我们一直在认可和引用的版本。

注释:

①日本有翻译西方经典的传统,可参考劳宁:《日本语言学者关于普通语言学的著作及译著》,《语言学资料》,1965年2/3期,第56-59页;宫畑一郎:《イェスペルセン研究》,こびあん書房,1985年。

②该书俄语版书评(序)在20世纪50年代写成,中国学者1985年将其译为汉语并发表,由于俄语原文具体年代不详,这里便记汉译版时间。

③这里有个问题不妨提出来,即20世纪80年代学者是以何种眼光审视ThePhilosophyofGrammar,与30年代至50年代学者的视角有何联系与区别,是否仍然受苏联影响,如果有,怎么影响。

④巧合的是,法语版和西班牙语版都是根据英文第三版翻译的。

⑤这是哥伦比亚大学自营的周刊报纸,1877年首次印刷出版。1909年4月16日提到Jespersen受到哥伦比亚大学邀请于该年秋季做讲座;1909年10月5日第11期提到参加Jespersen课程的人数众多,包括了哥伦比亚大学的学生以及其他校外学者;1909年10月29日第32期提到哥伦比亚大学Philolexian Society接待了在哥伦比亚大学做报告的丹麦教授Jespersen。

⑥根据哥伦比亚大学图书馆关于此资料的描述,它是一份作家、评论家以及学者的信件集,主要收录由哥伦比亚大学英语系主办的相关学术以及课程的资料,其中包括了Jespersen与哥伦比亚大学校长、英语系秘书以及其他工作人员的来往信件,Jespersen多用手写,从1908年11月24日到1909年12月8日共10封,哥伦比亚大学工作人员的信件多为打印稿。

⑦在1909年3月27日哥伦比亚大学Thorndyke教授给Jespersen的回信中提到参加“英语语法”这门课的学生可能只有6到10人。不过Jespersen在自传中提到有70人上这门课(参考Juul A,Nielsen H F,Nielsen J E(eds.):ALinguist’sLife—AnEnglishTranslationofOttoJespersen’sAutobiographywithNotes,PhotosandaBibliography,Odense University Press,1995:167)。

⑧再版均不是修订版,译本中出现的错误仍然没有修正,如语文出版社1988年版14页的“表达肯定与否定之间”,在商务印书馆版本中15页仍然未变,实际上Jespersen写的是thedifferencebetweenaffirmationandquestion(表达肯定与疑问之间)[28]25。

⑨究竟word翻译成“字”还是“词”会影响到“三品说”在汉语中的应用。

⑩黎锦熙就把phonetics译为“语音学”(参考黎锦熙:《国语学讲义》,商务印书馆,1919:21)。

[1]Jespersen O. Filosofiya grammatike[M]. Moscow:Komkniga,1958.

[2]Jespersen O. Filosofija grammatiki[M]. Passek V V,Safronova S P,trans. Moskva:Izdatel’stvo inostrannoj literatury,1958.

[3]Jespersen O. La Philosophie de la Grammaire[M]. Anne-Marie Léonard,trans. Paris:Gallimard,1971.

[4]Jespersen O. La Filosofia de la Gramatica[M]. Manzano C,trans. Barcelona:Editorial Anagrama,1975.

[5]イェスペルセン. 文法の原理[M]. 安藤貞雄訳,译. 东京:岩波书店,1936.

[6]イェスペルセン. 文法の原理[M]. 半田一郎,译. 东京:岩波书店,1958.

[7]Jespersen O. Mun-beob-cheol-hag[M]. Lee Hwan-Mook & Lee Seok-Moo,trans. Seoul:Hanshin Publishing Co,1987.

[8]叶斯柏森. 语法哲学[M]. 何勇,夏宁生,司辉,等,译. 北京:语文出版社,1988.

[9]叶斯柏森. 语法哲学[M]. 傅一勤,译. 台北:学生书局,1994.

[10]Sonnenschein E A. The philosophy of grammar[J]. The Classical Review,1925a,39:38-40.

[11]Mawer A. Review of Jespersen’s philosophy of grammar[J]. The Review of English Studies,1925b,1:223-227.

[12]Lambert M. Review ofThePhilosophyofGrammarby Otto Jespersen[J]. Modern Language Notes,1927a,42:339-342.

[13]Bloomfield L. Review of Jespersen’sPhilosophyofGrammar[J]. Journal of English and Germanic Philology,1927b,26(3):444-446.

[14]Witte A J. Review ofThePhilosophyofGrammarby Otto Jespersen[J]. Tijdschrift voor Philosophie,1952(4):743-744.

[15]葛本成. 《语法哲学》介评[J]. 河南大学学报,2002(4):145-146.

[17]Andre J. Review of Laphilosophie de la grammare by Otto Jespersen[J]. Les Etudes philosophiques,1972(2):269-270.

[18]勃·阿·伊利什. 《语法哲学》俄译本序[J]. 张兆星,译. 徐州师范学院学报,1985(2): 130-135.

[19]廖序东. 《语法哲学》和汉语语法学[J]. 徐州师范学院学报,1987(4):9-16.

[20]邢公畹. 活的文法——叶斯柏孙“文法哲学”述略之一[J]. 国文月刊,1948(74):16-21.

[21]任绍曾. 叶斯柏森语言学选集[C]. 长沙:湖南教育出版社,2006.

[22]郭威,张高远. 叶斯柏森与王力“词类”和“词品”思想异同小考[J]. 外文研究,2014(2):37-45.

[23]何容. 中国文法论[M]. 北京:商务印书馆,1985.

[24]吕叔湘. 中国现代语法[M]. 北京:商务印书馆,1941-1944.

[25]陈子平. 20世纪80-90年代的学术思潮与中国现代文学研究[J]. 文艺争鸣,2006(6):119-121.

[26]Columbia University English Department Correspondence,1896—1961[Z]. New York:Columbia University library Box 3.

[27]Falk J S. Otto Jespersen,Leonard Bloomfield and American structural linguistics[J]. Language,1992,68(3):465-491.

[28]Jespersen O. The Philosophy of Grammar[M]. London:George Allen & Unwin,1924.

[29]何勇. 廖序东先生与奥托·叶斯柏森《语法哲学》的翻译[J]. 江苏师范大学学报,2015(2):12-13.

[30]Poole S C. An Introduction to Linguistics[M]. London:Macmillan Press,1999.

[31]Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of American English[M]. Rundell M(ed.) . London:Palgrave Macmillan,2004.

[32]钱军. 结构功能语言学——布拉格学派[M]. 长春:吉林教育出版社,1998.

[33]赵世开. 语言学术语译名中的新问题[J]. 语言文字应用,1992(4):51-53.

[34]方小兵. 语言学术语的译名变异——兼评《语言学名词》[J]. 辞书修辞,2014:34-42.

[35]张世禄. 中国音韵学史[M]. 上海:上海书店出版社,1984.

[36]Jespersen O. The Philosophy of Grammar[M]. Chicago:University of Chicago Press,1992.

[37]Robins R H. A Short History of Linguistics[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,1967.

[38]Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics[M]. Trauth G P,Kazzazi K,trans. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[39]克里斯特尔. 现代语言学词典[M]. 沈家煊,译. 北京:商务印书馆,2000.

[40]郭威,张高远. Junction,Nexus与Rank——Jespersen“词品”假说核心概念重读[J]. 浙江外国语学院学报,2015(1):6-15.

[41]Jespersen O. The Philosophy of Grammar[M]. 俞敏,施向东,评介. 北京:世界图书出版公司,2008.

[42]姚小平. 西方语言学史[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2011.

[43]叶斯柏森. 语法哲学[M]. 何勇,夏宁生,司辉,等,译. 北京:商务印书馆,2008.

[44]Koerner E F K. Ferdinand de Saussure:Origin and Development of His Linguistic Thought in Western Studies of Language:A Contribution to the History and Theory of Linguistics[D]. Burnaby:Simon Fraser University,1971.

AContrastiveStudyontheChineseVersionsofThePhilosophyofGrammar

GuoWei1,YuYang2

(1.SchoolofEnglishStudies,Xi’anInternationalStudiesUniversity,Xi’an710071,China;2.SchoolofForeignLanguages,ChinaUniversityofGeosciences(Beijing),Beijing100083,China)

ThePhilosophyofGrammar(1924)is the most important work in the grammar field,written by Danish linguist Otto Jespersen. There are two different Chinese versions,namely the version of He Yong,etal. in 1988 and Fu Yiqin’s version in 1994.Previous studies on Jespersen never focused on the translation of his works or the contrastive study on different translation versions. From the study of motives of translation,use of translation,text and terminology,and influence,the understanding ofThePhilosophyofGrammarand its Chinese versions will be better and deeper.

grammar;Chinese versions;motives of translation;ThePhilosophyofGrammar

H315.9

A

2095-2074(2015)06-0082-11

2015-05-24

北京市社会科学基金青年项目(15WYC081);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2652014024)

郭威(1988-),男,河北保定人,西安外国语大学英文学院外国语言学及应用语言学专业2011级硕士研究生;于洋(1983-),女,山东曲阜人,中国地质大学(北京)外国语学院讲师,文学博士。